“万岁不败,长宜子孙”

摘要:海南省博物馆收藏的砖瓦类文物是馆藏文物的重要组成部分,是研究我国各个时期政治、文化、建筑等领域极其重要的实物资料。本文旨在介绍馆藏重要的砖瓦类文物及其体现出的考古价值和文化价值,希望就如何科学保管和深入研究等问题进行粗略的探索。

关键词:海南省博物馆;文物;砖瓦类

海南省博物馆的文物收藏与研究,引起公众瞩目的除了传统的瓷器、青铜、书画、海南地方少数民族文物等几大类,砖瓦类文物也是馆藏文物的重要组成部分。这些收藏于博物馆内的大量的砖瓦类文物实体是研究我国各个时期政治、文化、建筑等极其重要的实物资料,比起青铜器短暂的存在时间和石刻的有限数量,古砖里蕴藏着的历史学、考古学、古文字学、神话学以及古代书法绘画价值连城。

本文旨在介绍馆藏重要砖瓦类文物及其体现的考古价值和文化价值,希望就如何科学保管和深入研究砖瓦类文物等问题进行探讨。

一、馆藏砖瓦类文物概况

砖瓦类文物包括历代建筑物的墓砖、画像砖、空心砖、板瓦、筒瓦、瓦当等。海南省博物馆馆藏砖瓦类文物既有接受捐贈的汉代至民国时期墓葬使用的文字砖、画像砖,也有唐代珠崖岭遗址发掘出土的板瓦、筒瓦等建筑构件,还有接受三亚市博物馆调拨的宋代模压兽面纹砖、国家文物局调拨的宋代灰陶彩绘浮雕花鸟纹砖等一系列精品。这些砖刻类文物的数量共计360余件/套,其蕴含的历史学、文献学和书法价值日渐显露。

(一)砖

砖在古时最初主要用于铺地和墙面修饰。常见的汉砖(建筑用砖)多为长方形,表面素面或绳纹,通体颜色呈灰色、浅灰色。东汉中晚期随着砖室墓的发展,楔形砖、条砖等其他形状的砖材也得到广泛的使用。海南省博物馆馆藏的古砖类文物主要分为画像砖、文字砖两类,文字砖里还包含素面砖。

1.画像砖

画像砖上有狰狞如鬼脸的饕餮纹饰,意在驱邪;也有龙、凤、鱼、鹿等瑞兽的图案,表达吉祥祝愿之意;还有些几何形、花草、日月图案,则作装饰之用。

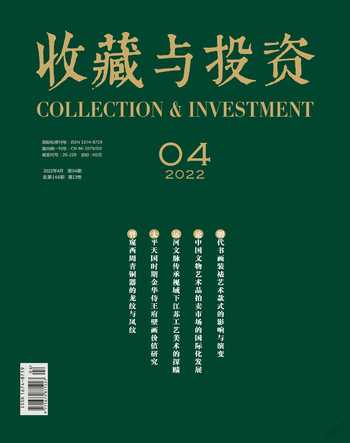

(1)唐代兽首形砖雕(图1),残长27.0厘米,宽24.0厘米,厚6.6厘米,重3.35千克,为黄褐色陶质,夹杂极少量砂粒,质地较硬。近似方形砖,下缘向内收成弧形,两角抹圆。表面雕成兽首形象,眼暴突,鼻朝天,嘴大张,齿外龇,耳竖起。

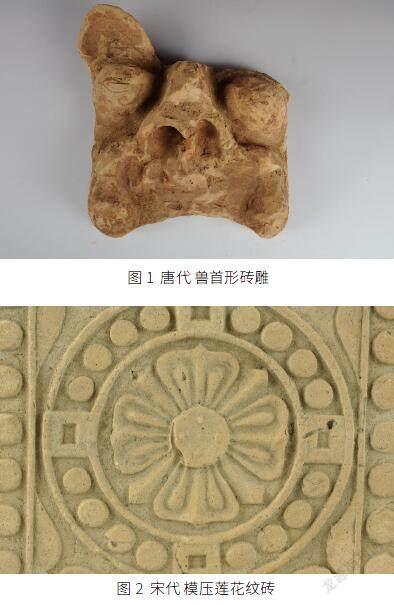

(2)宋代模压莲花纹砖(图2),长35.0厘米,宽25.0厘米,厚4.3厘米,重9.2千克。此莲花纹砖由三亚大云寺遗址出土,为泥质黄陶,实心扁方砖,模印莲花纹。以莲花为主体花纹,莲心中有莲籽,外部联珠纹。莲花图案端庄沉稳,模压清晰,制作规整。

(3)宋代灰陶浮雕人物纹砖(图3),长27.7厘米,宽23厘米,厚6.1厘米,重3.48千克。此件人物纹砖为灰陶,近正方形,胎质较细,胎色青灰。一面浮雕男性人物,人物后浮雕背光装饰,着典型宋朝服装,朝天脚幞头,圆领,衣袖缠于手臂。人物表情愉悦,形态欢乐,载歌载舞。

2.文字砖

馆藏文字砖分为纪年砖、吉语砖、记事砖。纪年砖以年号为主题,砖的年代一目了然。本馆馆藏以墓葬使用的灰色、浅灰色文字砖为主。这些适合不同需求的各类型砖,出自当时社会下层人和民间工匠之手,经过能工巧匠们的精心设计、制模、造作、压坯、阴干等繁杂的工序流程,再入窑烧制而成。字砖上的书体有隶书、篆书、楷书等,笔法精湛、结构新颖,真实地再现了古代书法艺术和绘画艺术的神韵,对研究中国古代书体演变具有重要的意义。同时,文字的内容对研究当时人们的生活状况和语言、信仰等方面也具有很高的史料参考价值。本馆馆藏的文字砖有300余件(套),其中有:

(1)东汉富贵祥文字砖(图4),长31.4厘米,宽11.8厘米,厚6.8厘米,重6.6千克。泥质,模制,砖呈不规则长方体,砖一侧边模印有阳文隶书一行十二字,文曰“富贵祥宜公卿并兴乐寿无穷”,正面饰绳纹,余面皆平素,一角略残,通体呈灰色,出土于浙江。

(2)东汉葬庚地位公侯文字砖(图5、图6),长39厘米,宽19厘米,厚6厘米,重7千克。泥质,模制,砖呈长方体,砖身两侧边模分别印有阳文篆书,短边一侧为一行六字,书曰“葬庚地位公侯”,长边一侧一行十二字,内容为“葬庚地位公侯传送下二千石”,砖的正面饰绳纹,余面皆平素,一角残缺,通体呈灰色,出土于浙江。

(3)东汉大吉富贵宜子孙文字砖(图7),长36.1厘米,宽10.8厘米,厚7.1厘米,重4.75千克。泥质红陶,模制,砖呈长方体,砖一侧边模印有阳文隶书一行七个字,内容是“大吉富贵宜子孙”,余面皆平素,出土于江西。

(4)西晋元康八年文字砖(图8、图9),长33.2厘米,宽16厘米,厚5.3厘米,重5.25千克。泥质,模制,砖呈长方体,砖一侧边模印有阳文楷书一行二十三个字,内容是“晋元康八年岁在戊午七月十四日甲申刘氏冢工”,一侧饰连续几何形构图纹饰,余面皆平素,砖体呈灰黑色,出土于浙江。

(5)东晋咸和六年文字砖(图10),长32.9厘米,宽14.7厘米,厚5.7厘米,重3.65千克。泥质,模制,砖呈不规则长方体,砖一侧边模印有阳文楷书一行十四字,文曰“咸和六年八月十日己丑朔章柞壁”,正面饰绳纹,余面皆平素,砖体呈灰黑色,出土于浙江。

这些字砖上的文字绝大多数是刻写上去的,是古时造砖工人在砖坯未干之前,用细棒刻写而成。其上文字虽为只言片语,像是工匠们劳顿之余信手刻来,但其考古价值和文化价值却让后人如获至宝。例如上述刻写吉祥语的汉代砖文,表达了当时人们对美好生活的追求与向往,是汉砖文字的主要类别之一。

(二)瓦

中国建筑中的瓦,多用于屋顶覆盖,有防雨、隔热、保温等作用,在形制上分为筒瓦和板瓦两大类。板瓦的瓦面较宽,弯曲弧度较小,板瓦顺次仰置于屋顶后,再以弧度较窄的筒瓦覆扣于其上,即筒瓦主要用于覆盖在相邻板瓦的接缝处。弧形板瓦一般是将圆形瓦胎一分为四,而筒瓦则是把圆形瓦胎一分为二,因此筒瓦的弧度比板瓦大得多。人们所熟知的瓦当是指筒瓦顶端下垂的特定部分。除了屋面防漏、防晒、保温、护基、护檐等功用,瓦还对建筑起着醒目的装饰作用。

本馆收藏的古瓦多为海南本土考古发掘所得,种类多种多样。如1999年琼山区珠崖岭遗址发掘出土的唐代板瓦、筒瓦、瓦当,三亚市调拨的唐代至宋代的大云寺遗址出土的板瓦、筒瓦,海口市金牛岭陶贵家族墓考古发掘的明代板瓦、筒瓦等,这些古瓦表面的纹样,只是绳纹、布纹、席纹,这和建材的制作过程和防滑功用有關,在以瓦当纹样为先导的时期,砖上、瓦上出现了越来越多的装饰纹样。

二、馆藏砖瓦类文物的序列是古代技术发展的体现

长期以来,砖木结构都是中国房屋建筑的主要形式,因此古砖瓦中蕴含着丰富的中国传统文化千年底蕴。砖瓦类文物是古代建造房屋、城墙、道路、陵墓的主要建筑材料。据现有资料,目前发现中国最早的古砖是陕西扶风县云塘出土的西周残砖,这是不完整的四角带乳钉的薄砖(见《考古文物》1980年第2期),最早的瓦当则集中发现于陕西扶风岐山周原遗址,这里是西周的发祥地。但直至西汉,砖瓦大多都只能为皇家显宦享用,约至东汉,陶砖瓦才开始在民间广为使用。作为传统建筑材料的砖瓦,由于海南岛历史和地域的种种因素影响,其在传入速度和使用方面有些滞后。但从现有文物的序列中,我们依然可以看出古代制砖瓦技术的进步和发展。

建筑用材有着坚固、强韧、承重、持久、抗灾、卫生、美观等多重要求。在使用泥、木、草、石的时代,实现这些要求,只能依靠人们的尝试性认识和大自然的赐予。随着砖瓦建材的出现,建材的功能逐渐朝着人为控制的方向发展。建筑地基的加深和地面部分的加高、整体体量和开间跨度的变大、功能的多样化、装饰的不断追求等,无一不在技术层面对砖瓦在内的所有建材提出了越来越高的要求。

海南至今仍有许多居民用火山岩或石块做房屋的建材,这些大自然的馈赠有着得天独厚的优势。但从馆藏的文物资料看,古代海南砖和瓦的出现时间大体一致,但砖和瓦在建筑上的应用程度有一定区别。用砖瓦构筑的唐代珠崖岭城址、唐至宋代三亚大云寺遗址以及明代陶贵家族墓葬等呈一定序列地反映了建筑材料和方式的进步,这是古代技术发展的集中体现。

综合看来,古代中国的砖瓦发展是不同时期建筑技术发展水平的典型代表,古代海南的发展也不例外。

三、科学保管与深入研究

砖瓦类文物的研究,其最终目的是要部分恢复和完善建筑文明史,并为部分复原大方向的人类物质文化史起到“一砖一瓦”的作用。但长期以来,砖瓦类文物并没有得到应有的重视。由于这类文物长期埋藏于地下,受人为因素、环境因素以及有害物质的浸损等影响,大多数存在破损、风化、腐蚀、掉粉、断裂等情况,因而保护和抢救这些砖瓦类文物是博物馆文物保管和保护工作的重要项目之一。

每一件文物藏品背后都承载着一段历史,这便是博物馆收藏文物的价值所在。从馆藏砖瓦类文物的时间序列上看,上自汉唐,下及宋代,乃至民国时期都有涉及。作为博物馆的基层文物工作者,我们掌握着第一手的资料,加强保护和科学利用文物是历史赋予基层文物工作者的神圣责任,必须从实际出发,深化认识,创新实践,正确把握文物利用原则,不负时代的使命、历史的责任,合理开发和利用砖瓦类文物的考古价值和文化价值,用详实的文物材料真实地再现古代书法艺术、绘画艺术、建筑艺术的神韵。

作者简介

张晨,1988年生,女,文博馆员,西北大学考古学及博物馆学硕士,海南省博物馆藏品保管部工作人员。

参考文献

[1]田玉娥.洛阳唐瓦浅议[J].河南科技大学学报(社会科学版),2011(7):17.

[2]秦建明,姜宝莲.秦汉筒瓦内筑与外筑工艺的变革[J].文物鉴定与鉴赏,2010(7):94.

[3]李清临.秦汉时期砖瓦窑研究[J].考古与文物,2004(2):73.

[4]海南省文物考古研究所,琼山市文化广电体育局.海南琼山市珠崖岭古城址1999年发掘简报[J].考古,2003(4):24.