2022年1月8日青海门源6.9级地震前电离层异常特征分析

赵彬彬,钱 才,尼鲁帕尔·买买吐孙,张小涛,余怀忠

(1.新疆维吾尔自治区地震局,新疆 乌鲁木齐 830011;2.中国地震台网中心,北京 100045)

0 引言

随着空间探测技术的发展,利用卫星技术观测电离层变化已经成为多个国家重点发展项目之一。卫星对地观测具有全天候、全球性、周期短、效率高、动态性强等特点,并已经在地震发生机理研究、地震监测预报、地震灾害预防和应急救援工作等领域显示出了巨大的应用潜力,且为地震的短临预测提供了有利的条件,正在成为地震监测预报和科学研究工作的重要支撑手段[1-2]。

近些年研究结果表明,电离层对地震响应异常敏感,尽管不是所有的地震前兆都观测到电离层变化,但是电离层扰动可以看作地震短临前兆[3-8]。中强地震,特别是强震前往往会有电离层扰动异常出现,且异常幅度随震级增大而增高,地震引起的电离层异常通常具有局部性[1,9-11]。利用法国DEMETER卫星研究发现,国内外许多强震发生前,均出现了不同程度的电离层扰动异常,异常大多出现在震前15天内,且有多参量同步出现异常的特征,如2008年汶川8.0级地震前,震中附近电子密度、电子温度和氧离子密度出现剧烈变化,且电磁辐射增强[9,12-13];2010年智利8.8级地震前震中区上空附近电场、磁场及部分等离子体参量呈现出同步扰动异常特征[12,14-15];2005年苏门答腊8.6级地震前在赤道区域的多个参量均出现电离层扰动现象[16];2008年改则6.9级地震前出现离子温度升高和电场同步扰动的异常[17];2008年于田7.2级地震前震中附近电离层离子温度、离子密度、磁场等出现多参量异常现象[18]。李美等对全球中强震前电离层扰动异常进行统计,结果显示地震相关电离层扰动主要出现在震前一周,且具有明显向震中迁移的趋势[1]。

本文利用张衡一号电磁卫星的朗缪尔探针(LAP)载荷电子密度数据和等离子体分析仪(PAP)载荷氧离子密度数据,分析2022年1月8日青海门源MS6.9地震前,电子密度和氧离子密度异常特征,并尝试探讨异常产生的物理机理。

1 数据及分析方法

1.1 卫星简介

张衡一号卫星是我国2018年2月2日发射的第一颗电磁监测试验卫星(China Seismo-Electromagnetic Satellite,CSES),也称为张衡一号卫星(ZH-1)。该卫星是太阳同步轨道卫星,轨道倾角97.4°,飞行高度507 km,观测范围为南北地理纬度65°之间。卫星绕地球飞行一圈约需94.6 min,每天可飞行约15圈,重访周期为5天,一个重访周期内的平均轨道经度间隔为4.8°,对应赤道区距离大约为500 km,下一个重访周期的轨道将严格按照之前的轨道飞行,以确保重访轨道在空间位置上保持一致[19]。

本文研究所使用数据分别为星载朗缪尔探针(LAP)载荷记录的电子密度和等离子分析仪(PAP)载荷中记录的氧离子密度。根据卫星工作模式,朗缪尔探针在巡查模式下为每3 s采样一次;在经过地震带以及中国区域时则切换为详查模式,每1.5 s采样一次[20];等离子体分析仪为每1 s采样一次[21]。

1.2 数据选取及分析方法

本研究的卫星数据选取自2019年以来,LAP载荷的原位电子密度数据和PAP载荷的氧离子密度数据。由于夜间电离层变化受干扰因素相对较少,更有利于捕捉与地震相关的扰动信息,因此本文只选取升轨数据进行分析,升轨数据对应地方时的夜晚。轨道重访周期为5天,故每张图使用5天的数据。地震震例选取自2019年以来,中国大陆及周边6级以上地震进行统计,共16次。

研究表明,不同震级对应孕震区的范围不同,前人总结出孕震区半径R与震级M符合线性关系:lgR=0.29M+0.49[22]。以此公式,本文地震事件的孕震区半径约为:200 km(6.0级)~450 km(7.4级)。以震中为中心,参考孕震区半径及相邻轨道的间隔距离,本文选取的研究区域为:震中纬度±5°,震中经度±5°。

经前人研究电离层扰动异常大多出现在震前15天内[1,10],故本文研究的所有震例,均选取震前30天的升轨轨道的数据进行分析,以5天为一个周期并剔除当天的KP≥3时间段内的数据,以排除磁扰的影响,相邻轨道之间使用Kriging方法进行插值计算。

由于电离层电子密度和氧离子密度具有较为显著的年变化和季节变化,将地震前一个季度内升轨数据作为背景数据(去除KP≥3的数据),以5°×5°进行网格划分,计算每个网格在该季度的平均值作为背景值,网格之间按Kriging方法进行插值计算,然后观察对比研究时段内每个网格的轨道数据图像相对于背景值图像的变化。

2 门源MS6.9地震分析结果

据中国地震台网测定,北京时间2022年1月8日01时45分27秒在青海省海北藏族自治州门源县(37.77°N,101.26°E)发生MS6.9地震,震中距离青海门源54km,距青海西宁141 km[23]。按照本文的数据选取方法,本次门源地震的研究区域为:纬度(33°~43°N),经度(96°~106°E);分析时段为2021年12月9日至2022年1月7日;背景时段为2021年10月—12月,期间去除KP≥3时段。将分析时段经过研究区域的各轨道数据进行网格划分,并用Kriging方法进行插值。背景时段的各轨道数据,以5°×5°进行网格划分,计算每个网格在该时段的平均值作为背景值,并用Kriging方法进行插值计算。

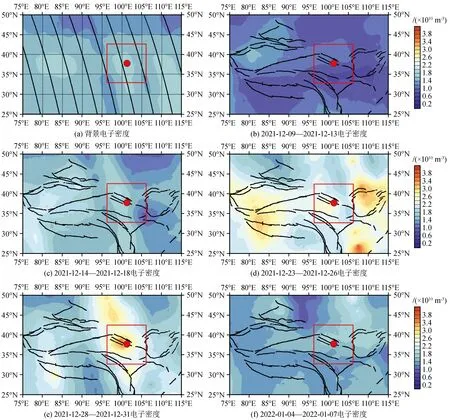

图1(a)为2021年10—12月的背景电子密度;图1中(b)~(f)为2021年12月9日—2022年1月7日中国大陆中、西部地区电子密度图。图1(b)显示,在本次2022年1月8日门源MS6.9地震之前一个月,中国大陆中、西部的电子密度相对于背景值呈现出大面积降低的状态;图1(c)中,电子密度与背景电子密度相当;图1(d)和图1(e)显示,自2021年12月23日起,震中附近逐渐出现电子密度高值异常,并于12月28—31日达到最高值[图1(e)],2022年1月4日至7日恢复至背景状态[图1(f)]。

注:黑色线条表示断裂,红色圆圈表示地震发生位置,红色方框为研究区域图1 2022年1月8日门源MS6.9地震前电子密度异常图Fig.1 Electron density anomalies observed before Menyuan MS6.9 earthquake on January 8,2022

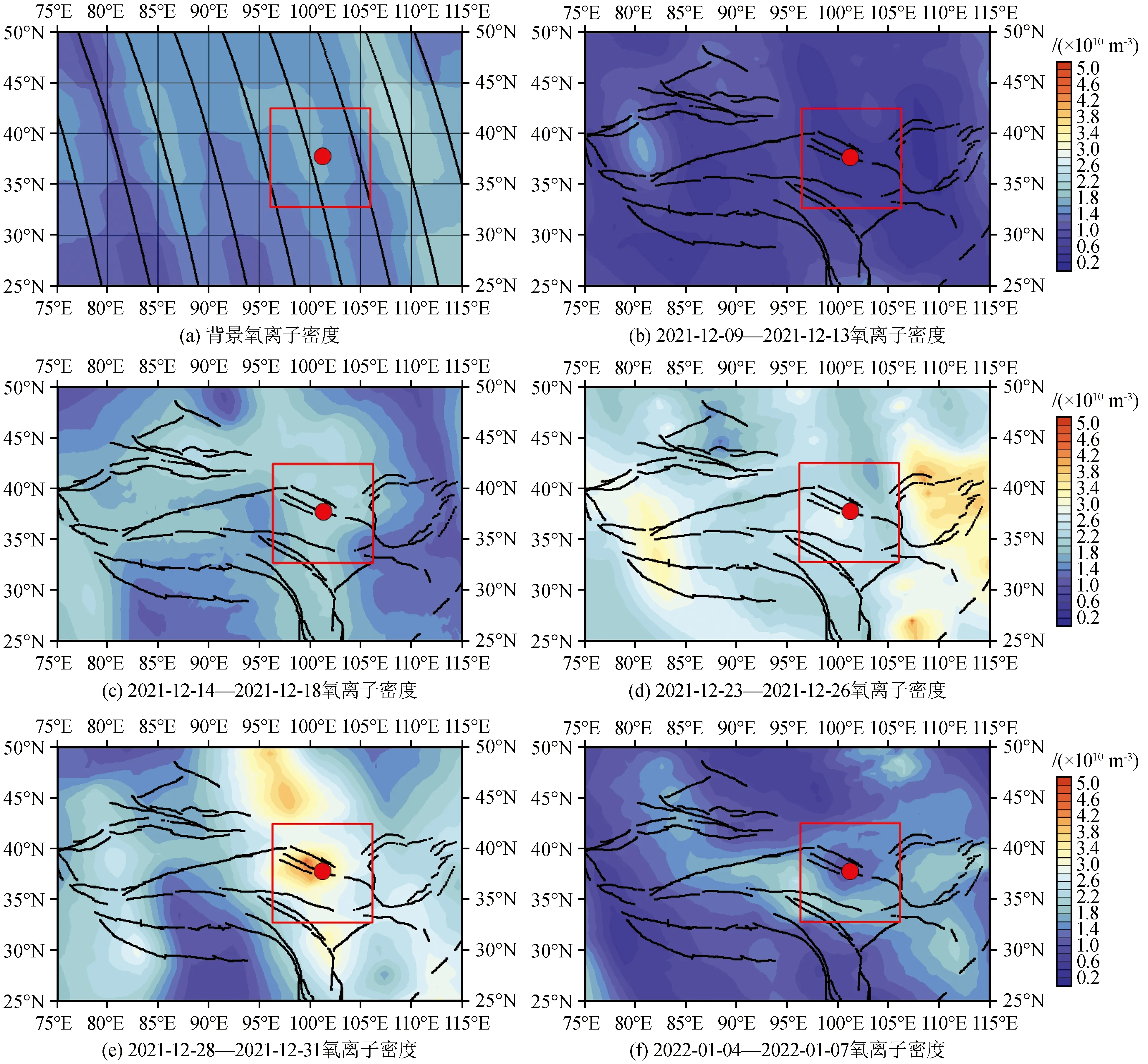

图2(a)为2021年10—12月的背景氧离子密度;图2(b)~图2(f)为2021年12月9日至2022年1月7日中国大陆中、西部地区氧离子密度图。在本次地震之前,氧离子密度异常与电子密度异常出现时间较为同步(图2),图2(b)显示,在震前一个月,中国大陆中、西部的氧离子密度相对于背景值呈现出大面积降低的状态;图2(c)和图2(d)中,2021年12月14—26日,研究区(红框)范围内氧离子密度与背景值相当;12月28—31日研究区范围内氧离子密度呈现出高值状态[图2(e)],之后,2022年1月4日至7日恢复至背景值附近[图2(f)]。

农村土地经营权人对农地投入了大量资金、技术和劳动,对农地改良、价值提升起到了重要作用,当农地被国家征收时,让其取得一定的征收补偿符合法理。具体的补偿数额应主要根据农地上的农用设施及附着物的价值,结合土地经营权人对农地改良经营的状况而定。为防止农地被非农化、非粮化利用,应当对农村土地经营权施以合理的限制。可以通过立法明确规定:农村土地经营权人必须从事农业生产经营,违犯法律、改变土地用途者要受到相应的行政处罚,其土地经营权被集体经济组织收回。对于那些对耕地破坏严重或多次改变农地用途,情节较为恶劣的企业与个人,可以建立黑名单制度,禁止其再次取得农村土地经营权。

注:黑色线条表示断裂,红色圆圈表示地震发生位置,红色方框为研究区域图2 2022年1月8日门源MS6.9地震前氧离子密度异常图Fig.2 Oxygen ion density anomalies observed before Menyuan MS6.9 earthquake on January 8,2022

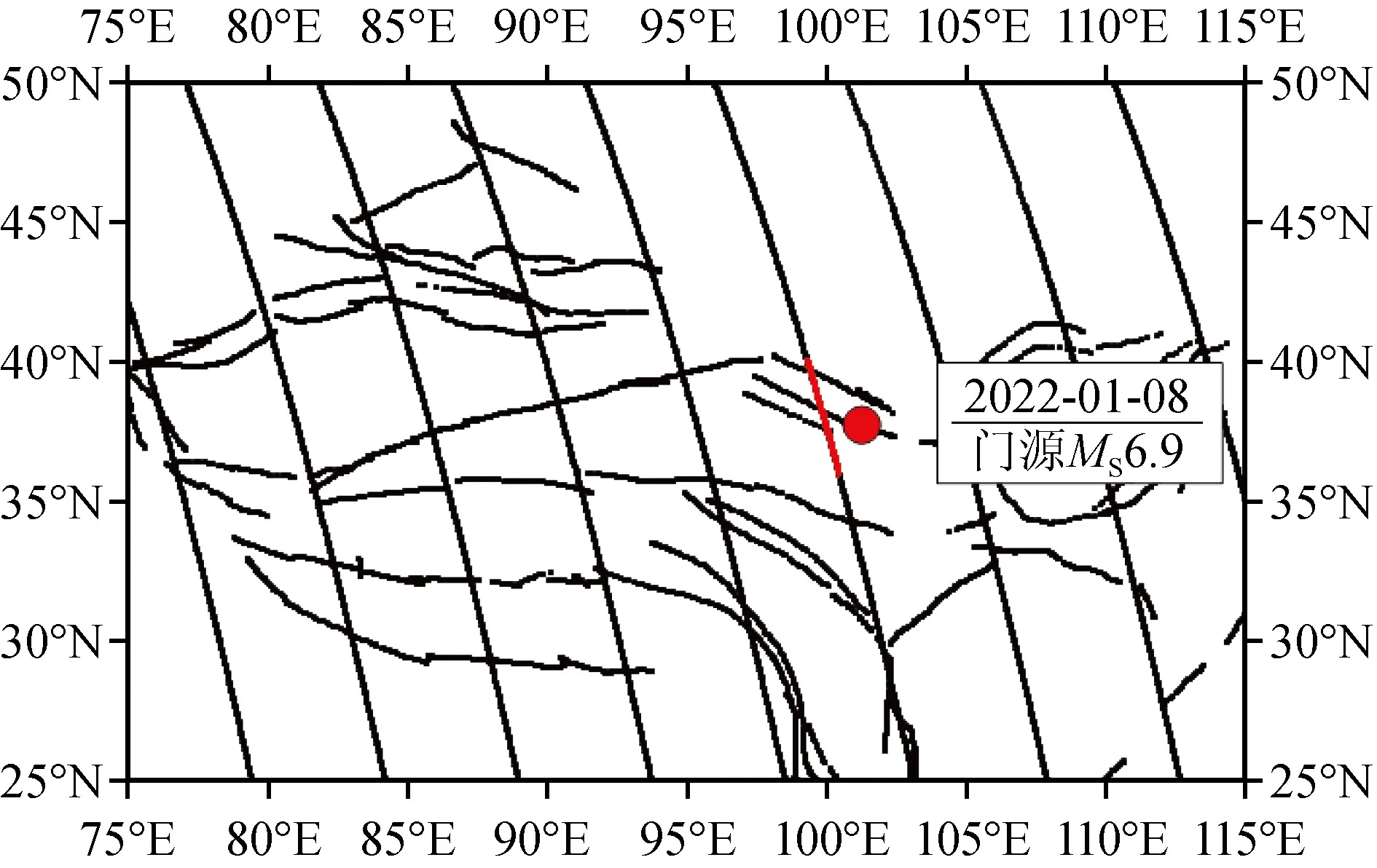

根据电磁卫星升轨轨道位置找出距离本次地震最近的轨道,并截取距震中较近、且出现异常值较高的部分作为研究对象,以分析该区域近1个月以来的数据变化情况,其经纬度范围分别为99°~101°E和36°~40°N(图3中红色轨道部分)。2021年12月3日—2022年1月7日电磁卫星经过该位置的轨道有8条。由于轨道重访周期为5天,因此8条轨道数据的时间采样间隔为5天。

图3 1个重访周期内研究区轨道位置图Fig.3 The orbit positions in research area during one revisiting period

从电子密度时间序列来看[图4(a)],自12月8日起该局部轨道的电子密度呈上升趋势,在12月28日出现最高值为3.6×1010/m3;从氧离子密度时间序列来看,自12月3日起该局部轨道的氧离子密度呈现出上升趋势,同样,在12月28日出现最高值为4.6×1010/m3[图4(b)]。1月2日之后,电子密度和氧离子密度均出现同步下降的趋势[图4(a)、图4(b)]。高值异常之后第11天发生2022年1月8日青海门源MS6.9地震。

图4 2022年1月8日门源MS6.9地震前电离层异常时间序列图Fig.4 The time series diagram of ionospheric anomalies before Menyuan MS6.9 earthquake on January 8,2022

3 震例分析

针对2019年1月1日至2022年1月8日中国中西部及周边6级以上地震,统计震前电离层电子密度和氧离子密度的异常特征。对于每次地震,选取震前1个月的升轨数据按本文提出的分析方法开展研究,研究区域为:震中纬度±5°,震中经度±5°。

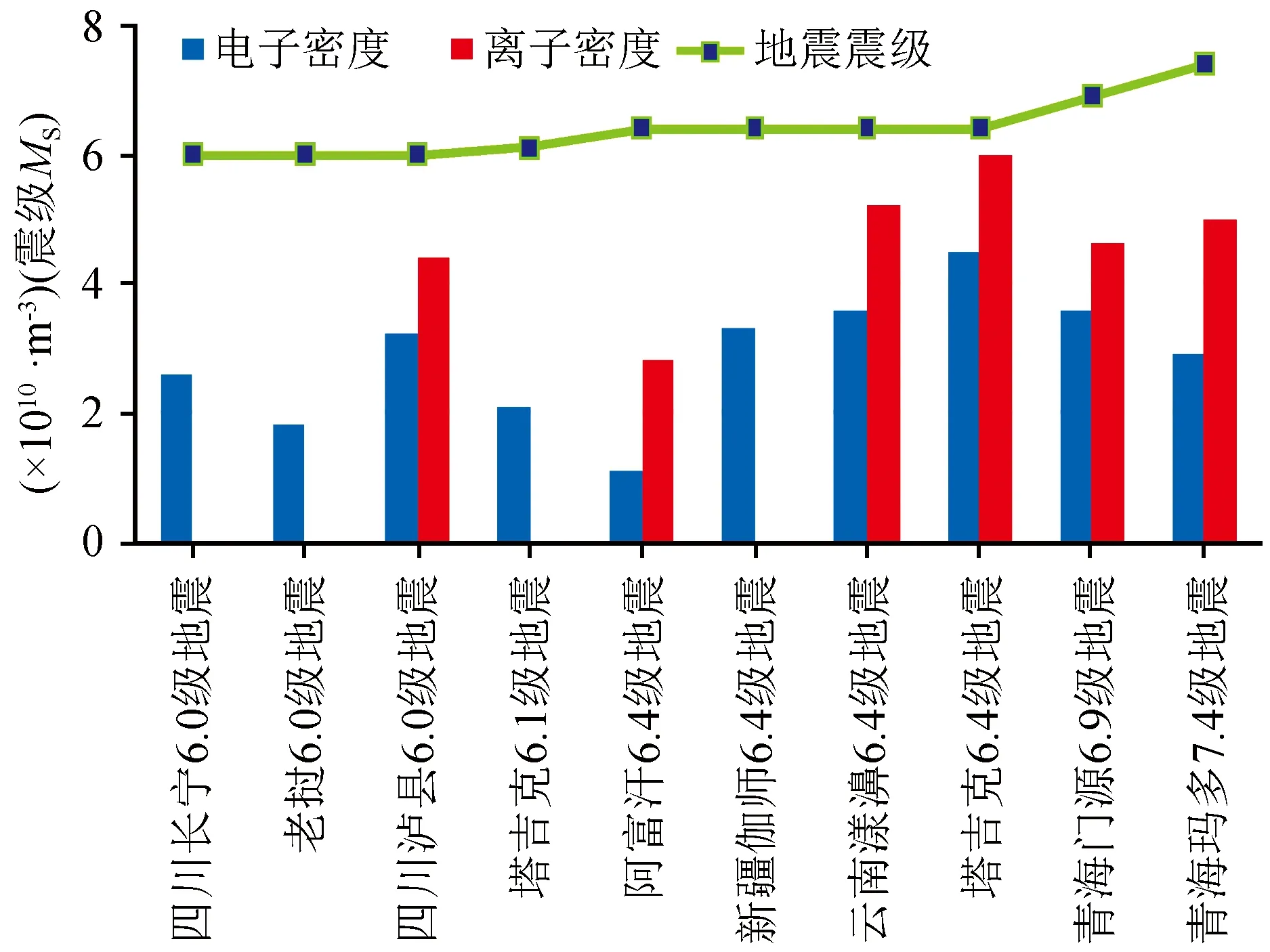

分析结果归总于表1,在统计的16次地震中,有6次地震前无明显电子密度或氧离子密度异常,占比为37.5%;10次地震前出现电离层电子密度或氧离子密度异常,占比为62.5%。在震前出现异常的10次地震中,均出现电子密度异常,异常出现率为100%;6次地震前出现氧离子密度异常,异常出现率为60%。从异常出现至发震时间来看,10次地震中有7次地震前异常出现在6天以内,占比为70%;3次地震的异常出现在震前11~13天,占30%。经本次震例统计,震前电子密度异常范围绝大部分在2.1×1010~4.5×1010/m3之间;氧离子密度异常范围绝大部分在4.0×1010~6.0×1010/m3之间(表1)。

表1 震前异常信息统计表Table 1 Statistical information of anomalies before earthquakes

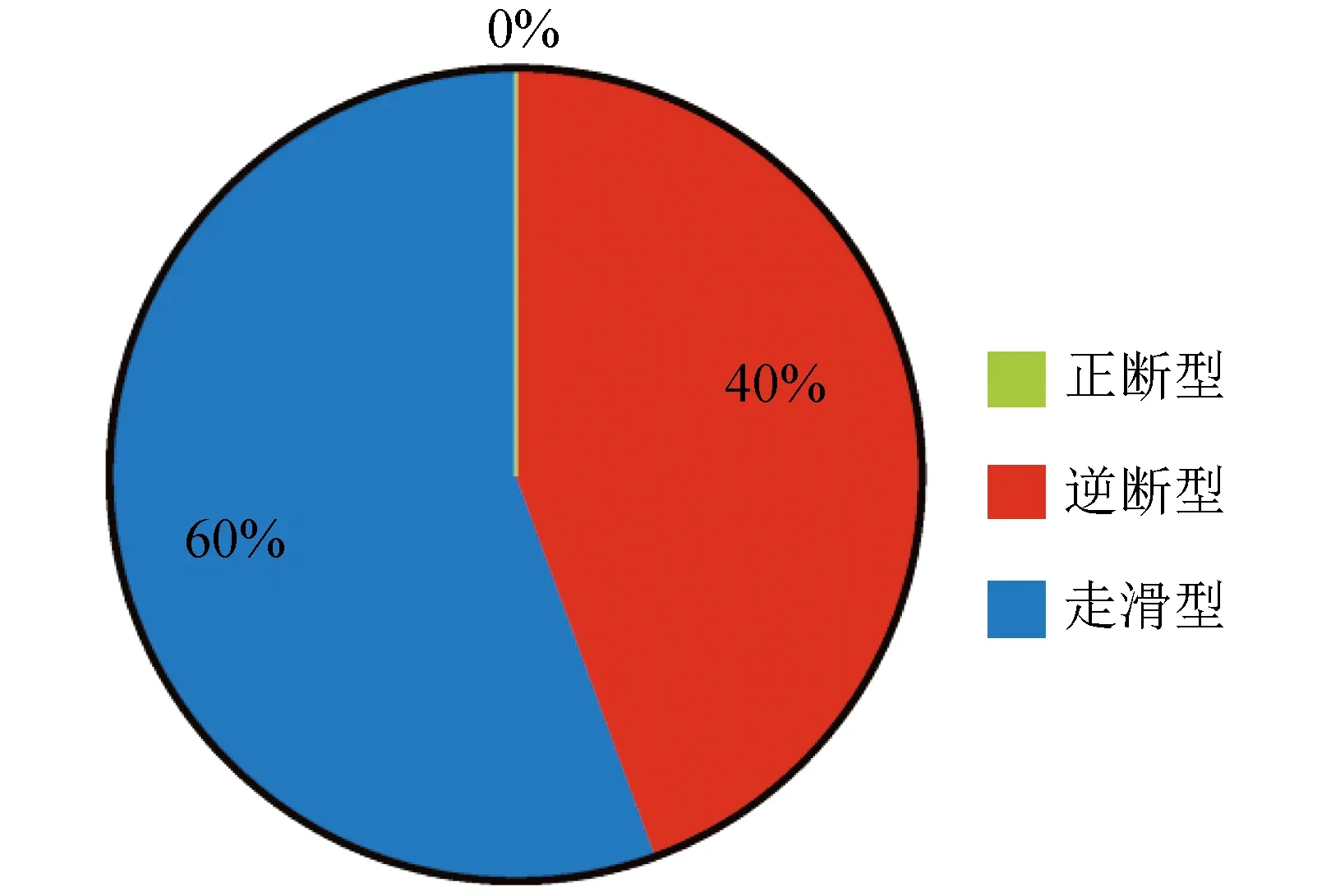

从与地震断错类型的关系来看(表2),在统计的16次地震中,有2次正断型、5次逆冲型和9次走滑型。在这16次地震中,有6次地震前无电离层异常,10次地震前出现电离层异常,其中2次正断型地震发生前均未出现电离层异常,异常占比0%(0/10);5次逆冲型地震中有4次出现震前电离层异常,异常占比40%(4/10);9次走滑型地震震前有6次出现电离层异常,异常占比60%(6/10)(图5、表2)。故从本文分析来看,正断型地震前一般无氧离子密度或电子密度异常;走滑型地震或逆冲型地震前71%(10/14)会出现电离层氧离子密度或电子密度异常。

图5 不同破裂类型的异常占比图Fig.5 Distribution of anomaly-associated earthquakes among different fault types

表2 地震震源机制解Table 2 Focal mechanism solutions of earthquakes

分析认为,不同破裂类型的地震,震前出现电离层异常的概率不同,可能与地震发生时震中位置的受力状态有关。正断型地震,地震发生时受水平拉张应力作用较大,正断层的形成主要是受拉张应力和重力的作用,断层带内岩石破碎相对不太强烈[24];逆断型地震,地震发生时受水平挤压应力作用较大,逆断层的形成主要是受水平挤压应力和重力作用,断层带内常显示出强烈的挤压破碎现象[25];走滑型地震,地震发生时受水平剪切应力作用较大[25]。由于强震前孕震区内的应力状态不同,可能导致地震动频率的差异,从而对激发声重波产生影响,进而影响电离层异常的出现。

从震前异常的电子密度与氧离子密度的关系来看(图6),电子密度的变化与氧离子密度的变化具有一致性,震前氧离子密度较高的地震,其对应的震前电子密度也较高。王秀英等[26]通过DEMETER卫星数据也检验了电子密度与离子密度无论在大的时空尺度,还是更小的时空尺度上均能保持高度一致的相对变化。从扰动幅度与地震震级的对应关系来看,本次研究的震例显示,震级大小与扰动幅度关系不明显。

图6 震前异常的电子密度与氧离子密度关系图Fig.6 he relationship between electron density and ion density of anomalies before earthquakes

4 讨论与结论

青藏高原是我国现代最新构造活动与地震活动最强烈的地区[27],受印度板块与欧亚板块俯冲碰撞影响,形成海拔高达7 000~8 000 m以上的喜马拉雅现代造山带。该构造带向东、西两端延伸,在南迦巴瓦和南迦帕尔巴特形成东、西两个构造结,并分别转向缅甸和巴基斯坦,东构造结影响我国川滇藏地区,西构造结影响兴都库什和帕米尔地区[27-28]。目前,中国大陆6.0级以上地震主要集中在青藏高原[29]。本次门源MS6.9地震发生在青藏高原东北缘,由于青藏地块NE向的挤压作用[30-32]和阿拉善地块的阻挡,导致地壳物质SE向挤出,使该区域形成了以左旋走滑和逆冲断裂为主的构造体系。

岩石圈-大气层-电离层耦合机制(Lithosphere-Atmosphere-Ionosphere-Coupling,LAIC)是地震引起电离层异常最常见的解释。目前,对LAIC机理的解释主要分为两类,一类为LAIC大气声重波(Acoustic Gravity Waves,AGWS)机制,一类为LAIC电场机制[33]。

前人研究发现,地震能够产生并向大气辐射低频压力波[34-36],这种波是由地震所引起的震中附近地表突发性地垂直起伏和倾斜产生的,包括次声波和声-重力波[37]。在2008年汶川8.0级地震、2010年玉树7.1级地震、2011年日本9级地震等地震前均出现了次声波异常,其在振幅、频谱、持续时间和异常开始至发震时间等方面均具有共同的规律[38-40]。“慢地震”研究发现在大震发生前也可能出现地表缓慢变化[41-42],这种由震前的地表缓慢活动引发的山体缓慢晃动而导致的气流风速波动变化,可以激发产生声重波[43]。由于声重波频率较低,在大气中衰减很小,可以实现远距离传播[44],向上空传递到达电离层,引起电离层电子密度或离子密度发生振荡,从而导致电离层异常现象。

电离层异常现象也可能由LAIC电场机制引起。在地震孕育期间,受应力作用地表岩石破裂引起复杂的物理化学反映,并产生大量额外的离子。这些离子聚集在大气层底层,不仅改变大气层的电导率,还产生异常的地表大气静电场。在一定条件下,这个静电场能渗透进电离层高度,从而引起电离层异常现象[33]。

本文对2022年1月8日门源MS6.9地震前电离层电子密度、氧离子密度异常进行分析,并统计2019年以来中国中西部及周边6级以上地震前电离层电子密度和氧离子密度异常特征,主要获得以下结论:

(1) 门源MS6.9地震前一个月,中国大陆中西部电子密度和离子密度比背景值偏低,电子密度和氧离子密度自12月初逐渐升高,12月28日达到最高值,1月2日之后,同步下降。在地震发生之前出现电子密度和氧离子密度逐渐升高-下降的过程。

(2) 对震例进行统计分析,大多数地震前出现电离层电子密度和离子密度异常,且一般出现在震前6天以内。经统计,震前电子密度异常范围在2.1×1010~4.5×1010/m3之间;氧离子密度异常范围在4.0×1010~6.0×1010/m3之间。正断型地震前一般无电离层氧离子密度或电子密度异常;走滑型地震或逆冲型地震前大多数会出现电离层氧离子密度或电子密度异常。

(3) 对电离层异常的形成机理进行讨论,存在两种岩石圈-大气层-电离层耦合机制,分别为大气声重波机制和电场机制。