探析高校体育场馆设施管理中存在的问题与对策

王 梦

(西藏民族大学,陕西 咸阳 712082)

体育场馆是进行运动训练、运动竞赛及身体锻炼的专业性场所,能够满足运动训练、运动竞赛及大众消费而修建的各类运动场所的总称,主要包括对社会公众开发并提供各类服务的体育场、体育馆、游泳馆、体育教学训练所需的田径棚、露天操场及其他各类室内外场地,大众体育健身娱乐休闲活动需要的俱乐部、健身房及其他的简易运动场所。高校体育场馆承担着体育教学任务,以及高校师生的日常健身等活动。随着全民体育热潮兴起,体育场馆内的设施不断使用,高校的体育场馆在管理层面上受到了极大的压力,开展高校体育场馆设施管理工作刻不容缓。

当前的高校建设体育场馆的经济来源主要为国家财政拨款,场馆的日常维护也是依靠该部分财政收入,高校设施维护资金不足,构建一个成熟的管理模式是高校体育设施管理的核心。探析高校体育场馆设施管理中存在的问题与对策,可以为今后的高校体育场馆设施管理工作提出指导性的意见。国外研究体育设施管理起步较早,在很多资本主义国家制定了多项管理服务,形成了具有灵活特征的管理模式。国内最初在二十世纪六十年代初开始研究高校体育场馆设施管理,政府管理部门形成了专门的管理计划纲要,对推进体育设施管理工作产生了有效的推进作用。

1 高校体育场馆设施管理存在的问题

1.1 管理工作层面

现存在多种高校体育场馆设施的管理方式,根据历史管理经验来看,无论哪种设施管理方式均会产生各式各样的管理问题。现今还未形成一个成熟有效的管理方式。另外,高校体育设施不断向外开放,为设施管理层面带来的很多的外部干扰因素,打破了校园针对体育设施管理的原有模式,形成人员流动且不稳定的管理环境。高校外部人员在使用体育场馆时容易产生的意外纠纷,针对该种问题,在管理层级上存在空白。

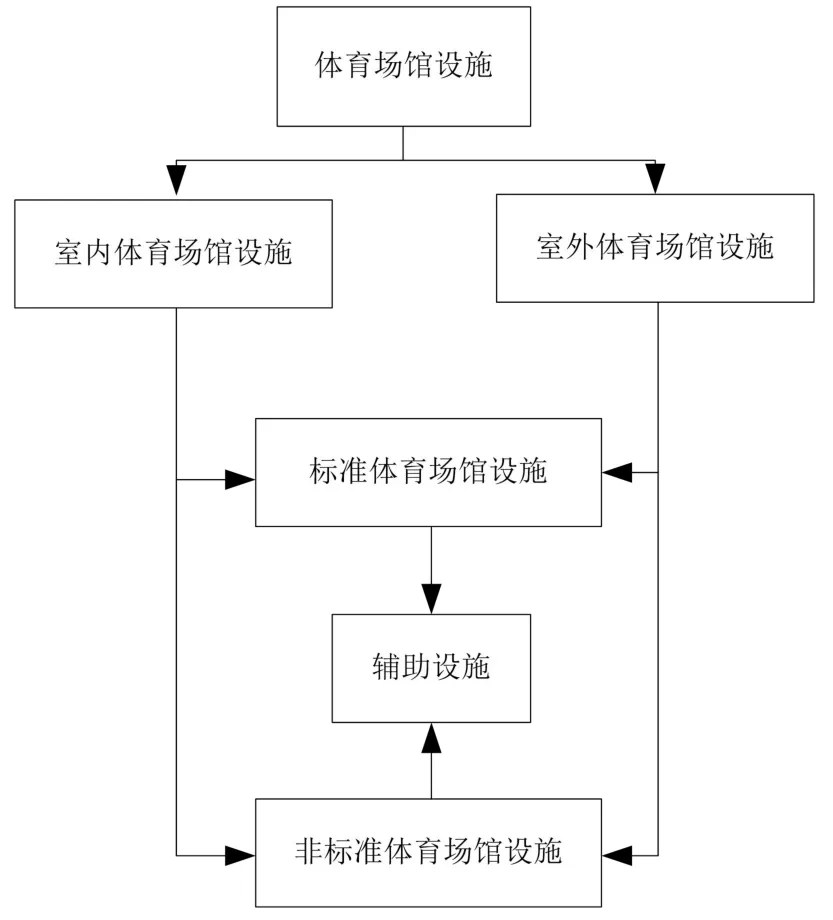

按照高校体育场馆设施组成,场馆内的设施可分为如图1 所示的结构。整体上体育馆管理工作可从三个管理角度出发,标准场馆设施、辅助设施以及非标准体育场馆设施。根据多地高校对社会开放的管理方式来看,大多的高校没有形成成熟的经营意识,场馆设施没有形成商业化的运营机制。没有指定种类齐全的营销方案,在运营机制上只求短期效益,不注重长久发展,在吸引外部商业活动上的力度不足。除此之外,高校体育场馆的管理人员管理意识不足,缺乏专业的管理知识,无法有效利用体育场馆设施,影响了高校体育设施作用,长此以往的经验环境下,导致体育场馆处于一个经营观念落后的区域。

图1 体育场馆设施分类

1.2 体育场馆设备维修维护层面

高校对体育设施的维修维护主要包括日常维修、设备零件的更换,维修维护过程会产生大量的花费,只依靠政府部门审批资金是非常不现实的。但大多的高校体育场馆的管理人员依旧保持着原有的传统观念,等待着校方或是政府部门的财政支援,为国家和高校带来了较大的财政压力,限制高校自身的发展。随机选取几所高校进行实地调查发现,现今大多高校均采用本单位的体育部门进行管理,体育部门的体育教师除了负责对场馆设施的日常管理外,还要对设施进行日常的维修,当出现更换设施或是设施零件时,需要一层一层的向上层领导申请资金,当审批部门过多时,阻碍了体育设施的维护进度,造成设施损坏。

1.3 体育场馆经营层面

在体育场馆设施经营层面上,高校体育场馆受到经济发展及市场机制的影响,大部分的管理模式还依旧保持着原有模式,很难适应市场经济竞争机制,在经营层面上无法形成专业化的方式。体育场馆的设施分布较为复杂,多数的经营方式没有明确的设备管理目标,即使作为经营目标的设施,日常的管理服务质量也不是很高,在实际的经营活动中,没有一个长远发展的经营规划。在经营方式上,大多的高校体育场馆设置的经营项目过于单一,单一项目带来的经营效益不高,无法支撑体育场馆设施的日常维修维护。经营方式较为简单,无法体现体育场馆设施的价值。场馆的经营管理人员没有专业的知识,无法合理利用场馆的设施,造成部分的设施资源浪费。除上述体育场馆的自身原因,高校体育场馆还承担着高校体育教学的任务,由于时间上的冲突,高校设施管理只可在场馆闲暇的时间进行管理,管理时间与使用时间发生冲突,场馆设施会存在很长一段时间的使用空白期,对场馆经营上产生消极影响。

2 高校体育场馆设施管理对策

2.1 探索科学管理方式

针对上述得到的管理层级上的问题,在设置科学管理方式时,以保障体育教学为主旨,综合考虑高校学生的日常运动活动,场馆设施管理人员应制定管理条例,汇集其他管理部门的管理意见,形成适合设施管理部门的创新意识,总结得到有效的管理途径及解决具体问题的方法。将管理工作作为发展主线,在实际管理工作中切实关注高校教师与学生对管理工作的意见,沟通协调各项管理部门的体育活动。与学校教务处等核心管理部门形成直接沟通管理的方式,根据每个学期学校对体育场馆的使用安排,合理规划高校其他大型活动使用设施的频率,明确设备管理主要人员的工作职责。利用有效的课余时间合理安排其他设备管理工作。整理并汇总一个学期长度的场馆设施使用,形成设施分布图,在某项设施高频率使用时,提前对该项设施进行检修,并准备辅助设备使用的辅助设备。在整体的使用频率下,每周设置2~3 个设备使用空白期,用于场馆设施的日常管理。设置3 个左右的使用期用于满足高校学生群体对体育场馆的使用要求,在该过程中形成明确的管理方式责任分工,明确的责任分工如图2 所示。

图2 管理方式责任分工

在管理人员的设置上,应引进既具有体育专业知识又掌握经营的专业人员作为管理团队的核心,并引进具有设施维修知识与技能的人才,来丰富高校体育场馆设施管理人员的队伍。提高场馆设施管理人员的整体素质,根据不学生期高校方对体育场馆的不同安排,调整技术人才、经营人才及校方体育管理人员的比例,灵活的开展对高校体育场馆设施的管理工作。设置体育场馆设施管理的培训工作,培养现有管理人员的知识水平,为开展实际的设备管理工作提供有力的支持。在管理工作开展过程中,设置阶段性的管理会议,提出明确的管理目标,设置明确的工作职责,保证管理工作有效开展。

2.2 制定维护计划,拓宽资金来源

调查显示,近年来各大高校在建设体育场馆能力上虽然得到了一定程度上的增强,但大多高校依旧在维护设备上存在管理短板。所以在制定设备维护计划时,以体育场馆主要设备为作用对象,除了吸引社会对高校体育场馆的投资外,还应加强对场馆设备的建设力度,强化室内设施的建设,去除体育场馆外部环境对设备的损坏。与相邻院校加强联系,掌握相邻院校场馆设施的情况,合理运用其他院校的设备,解决自身高校的设备不足的问题,减少对购进体育场馆设施的依赖,减少设备花费的资金。在实际采购体育场馆设施时,以质量好、价格便宜为采买主旨,合理规划每个财政支出款项的使用,打造成为一个以实用性为主旨的体育场馆。针对多校区的高校,为了避免场馆设备发生重复购买、造成资源浪费的情况,根据每个校区不同专业的侧重点,调整体育场馆设备的设置位置,减少不必要的设备购买费用及维修费用。在需要购进场馆设备时,积极发展外部企业的投资,与企业形成战略合作,保证体育场馆设施的各项费用支出来源。

2.3 推进管理改革,构建创新运营机制

随着群众对体育场馆的需求,逐渐发展的需求与场馆数量发生偏差,设备管理工作与使用需求产生矛盾。高校方应秉承国家及有关部门对管理工作的要求,加强管理工作的实施力度,设备管理人员应广开思路,以管理方式现代化的发展理念,采用高校不断变化的教学计划,制定管理部门的协调机制,针对逐渐变化的设备使用需求,制定不同的设备安全保障机制。根据高校对体育场馆设施的使用频率,制定外部人员的开放运营机制。并在设施管理组织内设置评估激励机制,鼓励设备管理人员提出有效可行的管理措施。管理改革方向落实在设备因地制宜、设备保养维护定时,保证高校体育教学的方向。

针对户外的体育场来讲,专业的体育设施少,在进行日常的教学外,可向高校外部人员开放,营造一个全民运动的环境,为拓宽体育场馆设施外部资金引用打下良好的民众基础,营造良好的口碑环境,对于设施资源较多的体育馆来讲,将使用体育馆的教学活动尽可能的集中,设置固定的时间为社会人士开放,解决高校因财政有限而带来的管理局限。管理人员应结合当地社会人士的特点,提出具有特色的场馆设施使用方案,丰富场馆的经营范围,提高高校体育场馆的社会竞争力。并根据当地的消费水平及工资水平制定合理的设施使用费用,设计多项辅助设施使用活动,提高服务质量,为高校场馆设施管理维修创造一定的经济效益。

3 结语

在各高校的体育场馆设施管理上存在人员缺乏专业知识、专业性管理制度不规范的问题。探析高校体育场馆设施管理中的问题与对策有助于改善我国高校在体育场馆管理上的不足,为今后研究专业的体育场馆设施管理提供一定的理论支持。