道路深层软基处理设计方案比选及优化实例

张超

摘要 珠三角地区软土分布广泛,软基处理在道路总造价中占比较高,多达15%~30%,因此如何降低软基处理造价,同时又能保证路基质量,成为广泛研究的课题。文章以广州市黄榄快速干线(西段)工程为例,介绍了道路深层软基处理设计方案的比选、优化思路及施工验证情况,总结了相关经验,以期为类似项目提供参考。

关键词 珠三角;道路;软基处理

中图分类号 U416.1文献标识码 A文章编号 2096-8949(2022)10-0086-03

0 引言

黄榄快速干线(西段)工程位于广州市南沙区北部(原属番禺),沿线软土分布范围广,厚度大小不均,因此软基处理方案将直接影响该工程的投资、工期、质量以及道路建成后的行车平稳性和舒适性。在项目建设管理过程中根据软基特点,进行了多方案比选,并分析对比其优缺点及适用性,以寻求合理、经济的软基处理实施方案。

1 工程简介

1.1 工程概况

该项目是广州市高快速路网“四环十八射十五条重要公路”之一,位于广州市南沙区榄核镇、大岗镇、东涌镇,向西连接佛山市顺德区大良,是广佛同城化重点建设的城市快速路。路线总长7.57 km,设计速度80 km/h,规划红线宽80 m,双向八车道。全线深层软基处理深度4~27 m。工程总投资约16.88亿元。

1.2 地质概况

道路所处地区地貌属于珠江三角洲冲积平原,根据勘探和物探结果,该工程沿线大部分路段分布有淤泥和淤泥质土等软弱土,厚度10~30 m,局部地段厚度达30~45 m,呈流~软塑状,含水量高,具高压缩性,土质软弱,地基承载力低。同时根据有机质含量试验,属有机质土,呈欠固结状,在自重应力和附加载荷作用下,会产生较大的沉降[1]。

1.3 路基填方高度

由于道路沿线多为农田与水网,综合考虑该地区的防洪排涝规划,工程多为填方路堤,填方高度普遍为3.0~5.0 m,桥台台后最大填高为5 m。

填土高、软土地基深,经计算,若不对软土地基进行深层地基处理,则工后沉降达到60~100 cm,最深处将达到140 cm,显然不满足工后沉降控制值,因此需要实施深层地基处理。

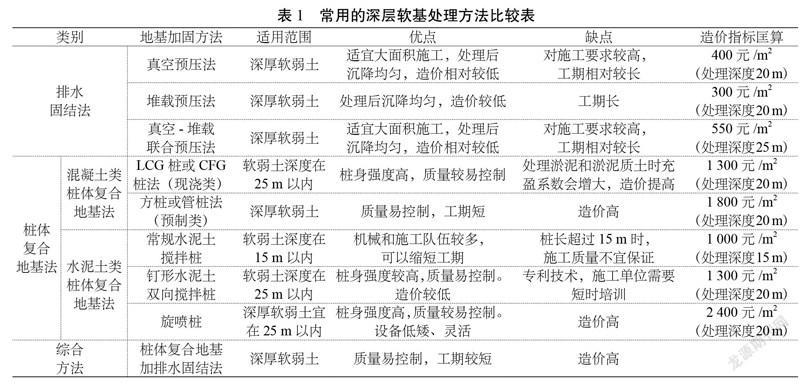

2 深层地基处理方案介绍及比较

目前深层地基处理方法主要有排水固结法和桩体复合地基法两大类,较常用处理方法的适用范围和优缺点见表1。

3 原设计方案比选及推荐

根据地质勘察报告,结合建设工期要求及施工场地条件,通过技术经济分析和比较,分段确定软土地基处理推荐方案。

由于受工期约束,该工程不宜采用排水固结法。

3.1 软土深度在3~13m的路段

淤泥和淤泥质土等软弱土深度不超过13 m的路段,可采用常规水泥土搅拌桩和钉形水泥土双向搅拌桩,经比较,二者造价相当,推荐钉形水泥土双向搅拌桩的理由如下:

(1)其工程质量要优于常规水泥土搅拌桩,技术先进性主要体现在:双向搅拌桩体更均匀,桩体强度更高,钉形变截面受力更合理。

(2)桩体数量相对较少,施工速度快,更有利于保证工程进度和总工期。

3.2 软土深度在13~20m的路段

软土深度超过13 m但小于20 m的路段,可采用CFG桩、旋喷桩和钉形水泥土双向搅拌桩,该工程推荐钉形水泥土双向搅拌桩的理由如下:

(1)其工程造价要低于旋喷桩80%甚至更多。

(2)对于淤泥及淤泥质土地基,LCG桩和CFG桩法充盈系数大,工程量不宜控制,且易发生串孔、扩径、缩径、使桩上浮等工程质量问题。

3.3 软土深度超過20 m的路段

淤泥和淤泥质土等软弱土深度超过20 m的路段,可采用旋喷桩和预应力管桩,该工程推荐旋喷桩的理由如下:该工程软土上部覆盖的素填土和杂填土厚度一般不超过1 m,不利于管桩机械的运行和施工。

4 优化思路及建议

(1)从理论上看,设计单位提出的方案是可行的,但推荐方案未将处治功效和经济性相结合,选用的方案代价较高[2]。

(2)设计方案未吸收该地区软基处治的有效成功经验,如CFG桩、水泥搅拌桩不应轻易否定,其施工工艺成熟、应用较广,建议进一步论证其适用性。

(3)钉形水泥土双向搅拌桩是对普通水泥土搅拌桩处治工法的一种改进,其处治结果优于常规水泥搅拌桩,但此工法在该地区并无大规模采用的经验。如采用此方案,在大规模实施前应做试验段以验证其适用性。

(4)有900 m长的路段采用高压旋喷桩进行地基处理,该段软土厚度大(除少部分为26 m外,多在28~31 m),采用高压旋喷桩处治软基造价昂贵,单位面积造价超过2 000元/m2,从经济性来看显然不合理,且旋喷桩桩长超过26 m时质量不易控制,故不宜做推荐方案大面积采用。建议与预应力管桩、桥梁方案作技术经济的综合比选,择优选用。

(5)桥台台后、箱涵两侧复合地基应设过渡段协调变形,以减小差异沉降。

(6)在深厚软土条件下,挡土墙易出现不均匀沉降、倾斜、失稳及开裂等各种病害,应区别于一般路段,应加强稳定性及地基承载力验算,确保挡土墙安全。

5 优化后方案

5.1 在第四标段设置钉形水泥土双向搅拌桩试验段

第四标段软土深度在11~23 m,在第四标段设置一个钉形水泥土双向搅拌桩试验段。试验段施工能够达到预期目的后,再在第四标段全面开展钉形水泥土双向搅拌桩施工。

5.2 根据软土深度分段确定软基处理方案

对于其余四个标段,软弱土深度在3 m深以内采用换填方式;3~13 m范围采用水泥土搅拌桩;13~23 m范围采用CFG桩;对于软弱土深度在23~31 m区段,采用路改桥方案,对于不宜更改的路段采用管桩进行地基处理。A8811F88-A6BC-4B7D-B094-8FF2B468153D

5.3 桥台处、箱涵处的地基处理方案

该工程桥梁多,若桥台处软土地基处理不当,将难以满足工后沉降的控制要求,并在后期跳车严重,对道路运行极为不利。该工程采取以下方法进行控制:

(1)台后复合地基处理时,桩间距应采用变间距,形成渐变段以解决台后沉降量突变问题。以水泥土搅拌桩处理为例,桥台台后10 m引道及台前锥坡桩间距1.2 m,台后10~20 m段间距1.3 m,台后20~30 m段桩间距1.4 m。

(2)桥台施工采用反开挖法,先填筑路堤待沉降稳定时再钻桩施工桥台。

(3)桥台处的软弱土层厚度大于15 m时,台前设10 m左右的反压段,以利于桥台稳定。

对于箱涵基底,桩间距适当加密,沿道路纵向在箱涵顶设置若干层双向拉伸土工格栅,并向两侧延伸10~

15 m,以减少不均匀沉降。

5.4 悬臂式挡土墙基底处理方案

(1)软土深度不超过23 m的挡土墙基底采取钉形水泥土双向搅拌桩,上部扩大头直径1.0 m,高度3.0 m,下部桩体直径0.6 m,能保证地基的承载力和稳定性。

(2)软土深度大于23 m时,为保证悬臂式挡土墙基础的稳定,可采用预应力管桩嵌入基础处理,能有效减少不均匀沉降、倾斜、失稳及开裂等后期病害。

5.5 与旧路相接处的地基处理方案

该项目终点在下桥后接既有的顺番公路,顺番公路已经运行多年,路面质量保持良好,经过验算,填高小于2 m时不进行地基处理。填高大于2 m时需要进行地基处理,采用水泥土搅拌桩进行处理。

5.6 旋喷桩造价太高,只用于局部高度受限地段

旋喷桩为半刚性桩体,在上述工法中造价最高,但其机械低矮、灵活,适用于高度受限地段。该项目单管旋喷桩应用于电力高压线离地面高度较小处,及高架桥下净空受限处。

6 施工实际情况及反思

6.1 PHC管桩施工靠近民房发生变更

第一标段K0+880~K0+900路段软基处理方案为φ400PHC管桩,桩长27.0 m,该施工作业点离房屋最近仅5 m,管桩施工震动力大,且施工时对周边土体有较大的挤压、膨胀力,村民担忧、反对的意见很大。经协调,处理方案变更为单管旋喷桩,桩长27.0 m,桩直径0.6 m,桩距1.6 m。

反思:软基处理施工应考虑场地条件,若靠近建筑物,震动力大、对周边土体有较大的挤压的PHC管桩慎用。

排水固结法会造成地基整体沉降变形,会对处理范围外20 m宽度内产生明显的附加沉降,对建筑物基础产生不利影响,也应慎用。

6.2 第三标段CFG桩充盈系数大

第一标段施工CFG桩时情况良好,但在第三标段蕉门水道西岸施工CFG桩体时充盈系数很大,最大达到3.0。经过改进施工工艺,控制配合比、坍落度和拔管速度,经重新试桩,施工质量得以控制,但是超灌量较大,充盈系数达到1.4~1.7。经论证,由于CFG桩有较好的经济性,即使充盈系数偏大一点,仍较预应力管桩经济。施工完成后经检测,处理后地基承载力及桩身完整性均满足设计要求,没有缩径、断桩现象。

将第一、三标段的淤泥和淤泥质土的物理力学性质进行对比,见表2,可以发现三标软土的含水量、孔隙比均比一标高,导致CFG桩对于三标的适宜性比一标差。根据表2分析,若淤泥含水量大于60%,孔隙比大于1.6,应谨慎采用CFG桩,必须经现场试验及检测后方能大面积使用。

反思:根据《建筑地基处理技术规范》[3],CFG桩适用于处理黏性土、粉土、砂土和自重固结已完成的素填土地基,对淤泥质土应按地区经验或通过现场试验确定其适用性。经以上实践,CFG桩对该地区淤泥及淤泥质土仍有适用性,由于其经济性较好仍值得推广,但当含水量、孔隙比较大时,应严格控制施工工艺及先进行试桩。

6.3 排水固结法不应轻易否定

该工程计划工期为一年,因此否定了排水固结法。但受征地拆迁、管线迁移制约,实际建设工期超过了二年。

反思:排水固结法造价约为复合地基法的30%~50%,造价最为节省,处理后沉降均匀,而往往因工期紧张原因而被否定。建议项目提早筹划,提前开展软基处理工作,为软基处理预留足够的工期,以选择技术经济性最佳的软基处理方案。

7 钉形水泥土双向搅拌桩试验段结论

经现场抽芯、标准贯入、荷载试验、无侧限抗压等各项检测,均满足设计要求。

根据试验段结果,钉形水泥土双向搅拌桩在施工质量可控性、桩身强度、搅拌均匀性等方面具有较大优势。桩身强度有离散性,但平均值较高,能够满足设计要求。桩长在13~23 m时技术经济性较好,具有明显优势。可在该地区应用推广。

8 结语

在我国近20年的基建热潮中,各种深层软基处理工法已较为成熟,技术上可行的方案有多个,应根据地质条件、施工场地条件、地区成熟经验、工期要求等综合选择,并在技术、经济、进度、环保等方面进行多方案比选,进一步优化,以期得到最为适宜的地基处理方案。

该工程软基处理设计方案优化前造价约为2.73亿元,占总建安工程费的22.7%,经优化后软基处理造价约为2.25亿元,软基处理造价节省21.3%。现在该道路已建成通车,运行情况良好,深层软基处理达到了预期效果。

参考文献

[1]武汉市政工程设计研究院有限责任公司. 黄榄快速干线(西段)工程初步设计说明[R]. 武汉, 2009.

[2]廣州市市政工程设计研究院. 黄榄快速干线(西段)工程初步设计咨询报告[R]. 广州, 2009.

[3]建筑地基处理技术规范: JGJ79—2012[S]. 北京:中国建筑工业出版社, 2013.A8811F88-A6BC-4B7D-B094-8FF2B468153D