晋江市中学生课余体育活动项目调查与研究

邹小雨

摘 要 中学阶段的课余体育活动是提高我国青少年体质的黄金阶段,因此更应加强对体育锻炼的重视。本文运用文献资料法、问卷调查法对福建省泉州市晋江市中学的课余体育活动存在的问题因素进行分析,结果发现影响学生参与课余体育活动的诸多因素中,作业太多(31.8%),缺乏体育场地设施(28.6%)为主要因素。因此认为学校应该提出相应对策,以提高中学生课余体育活动的质量。

一、研究目的

随着社会经济的发展,国民生活发生了深刻的变化,尤其是人口迁移和城镇化的发展。就青少年来说,在课余假期时间,除完成家庭作业外,越来越喜欢足不出户,依赖电子产品消磨时光。这不仅仅会影响学业,长此以往更会损害青少年的身心健康,造成视力下降,身体协调性,敏捷性降低,也可能会引起肥胖等身体疾病。通过参加课余体育锻炼,能让学生养成勤于锻炼的好习惯,使学生在身体和心理上得到全面发展。

学生人格的健全,品格的养成,体育锻炼起着至关重要的作用。学校体育与课余紧密相连,学校体育的学习促进课余体育的发展,课余体育得到良好的发展,也将会进一步促进学校体育的建设,二者相辅相成。因此本文对晋江市中学生参与课余体育活动项目进行调查与研究,以为晋江市学校学生课余体育的发展提供参考,形成全社会联动的体育发展机制。

二、研究对象与方法

(一)研究对象

以福建省泉州市晋江市课余体育在中学开展情况为研究对象。晋江市有54所中学,分别从一级达标中学中选取两所中学(南桥中学,毓英中学),二级达标中学中选取两所中学(平山中学,晋江二中),三级达标中学中选取两所中学(陈埭民族中学,首峰中学),以各所中学初一年级各100名学生,共600名学生为调查对象。

(二)研究方法

1.文献资料法

针对本次论文研究的需求,通过中国知网数据库以“中学生”,“课余体育”为主题共检索出196篇文献,博硕论文75篇,期刊80篇。对其阅读与梳理后,从而为此次研究奠定了一定基础,并且为本次研究提供了充足的理论依据。

2.问卷调查法

(1)问卷设计。通过阅读大量有关中学生课余体育锻炼的文献和期刊,结合其他研究者的调查问卷,在此基础上设计出了该次问卷调查。

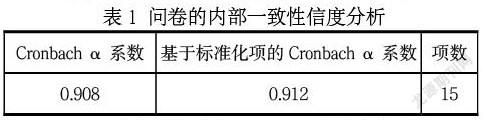

(2)课余体育锻炼水平问卷的信度分析。采用内部一致性信度对回收的560份有效问卷数据进行信度分析,通过计算问卷数据的克朗巴哈α系数(Cronbach α系数),得出课余体育锻炼水平问卷的内部一致性信度为0.908,表明问卷的信度较好,所收集的数据具有可用性。

问卷数据的内部一致性信度分析结果详见表1。

(4)问卷发放与回收情况。正式发放问卷共计600份,回收率达百分百,通过筛选得到560份有效问卷(答题完整,无漏答,错答等问卷视为有效问卷,有部分漏答,空缺等问卷视为无效问卷),问卷有效率为93.3%。

三、结果与分析

晋江市中学生的余瑕时间为1至2小时的占比最多,占比为78%;小于1小时占比为第二多,占比为12%;2至3小时的占比为5%;余瑕时间大于3小时的占比最少,占比为3%。(余瑕时间是指学生学习之外可自由支配的时间)。

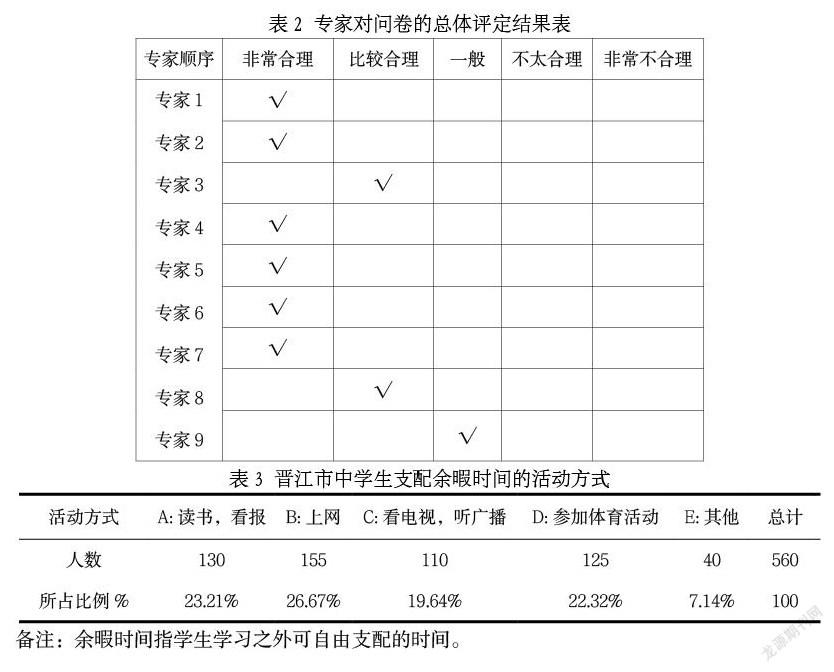

根据以上数据可以看出,晋江市中学生支配余暇时间的活动方式中占比最大的是上网,占比第二大的是读书、看报的活动方式,占比第三多的是参加体育活动。从表中不难看出绝大多数的学生还是喜欢在余暇的时间上网的,选择用来读书看报的学生人数略大于参加体育活动的人数。

作业太多是阻碍中学生参加体育锻炼的第一大因素,这部分学生有178人。对体育运动不感兴趣有50人,因为感觉身体很好不用参加的学生为60人,因为缺乏场地设施等因数成为障碍学生参加体育锻炼的第二大因数有160人,有112人是因为惰性障碍了他们参加体育运动。由此可见,中学生的课业负担还是挺重的。

学生参加体育锻炼主要是以应对考试为目的,可以反映出学生参加课余体锻炼的目的主要是为了通过考试。我们知道中学生将要面临体育中考,有一个良好的身体素质是取得好成绩的充分保证,当然这也客观反映出了学生的身体素质还比较薄弱,对于考试还是比较担心,少部分学生参加课余体育锻炼是为了扩展自身的人际关系。一节课45分钟,一周两节课才90分钟的时间,如果不进行课余体育锻炼是远远不够的。在大课间,放学后,进行课余体育锻炼已成为学生提高运动成绩、改善身体素质的主要方式。

四、结论

本文通过问卷调查法、文献资料法,对晋江市中学生课余体育活动项目调查研究,得到以下结论。

1.晋江市中学生的课余时间相对较于充分,但是大多数的学生不善于安排自己的课余时间,课余锻炼时间较少。

2.影响晋江市中学生课余体育锻炼的主要因素是,学业负担过重,作业多是学生面临的普遍问题,其次是由于运动场地设施的不完善,造成有些学生虽然想参加体育锻炼但无法开展的情况。

3.对于晋江市中学生参与课余体育活动项目调查主要从学生的余暇时间所占比例、余暇时间活动方式、锻炼目的等入手进行研究,表明中学生在参与体育活动项目选择和锻炼目的主要是为了通过体育中考。

4.晋江市中学生的在校以及课余体育锻炼的时间是远远不够的,体育锻炼的时间无法的到保证,课余体育锻炼的效果和质量更加无法得到保证。

参考文献:

[1]周登嵩.学校体育学[M].北京:人民體育出版社,2004.

[2]潘绍伟,于可红.学校体育学[M].北京:高等教育出版社,2005.

[3]杨铁黎.新中国成立70年来我国学校课余体育训练发展的回顾与展望[J].中国学校体育,2019(11):6-11.

[4]神瑞梅.顺德区中小学课余体育活动管理与组织形式的研究[D].广州:广州体育学院,2017.

[5]杨铁黎,刘海元,陈钧.对我国中学课余训练现状调查与分析[J].首都体育学院学报,2004(02):20-23.