基于生态位理论研究群落构建的方法进展

宋文宇 李学友 ONDITI Kenneth Otieno 蒋学龙*

(1 大理大学病原与媒介生物研究所,云南省自然疫源性疾病防控技术重点实验室,大理 671000)

(2 中国科学院昆明动物研究所遗传资源与进化国家重点实验室,昆明 650223)

群落构建(community assembly)指的是不同物种组合成群落的过程,是群落生态学的核心论题之一。研究群落构建可加深对生物多样性维持机制(Weiheret al., 2011)、群落演替(Drake, 1990)、种群恢复(Keddy,1999)、物种入侵过程(Pearsonet al.,2018) 及有害生物防治(Martínez-Salinaset al.,2016)等的理解,有助于解释群落在全球变化背景下的生态响应模式(Santoset al.,2020),通过针对性措施促进生物多样性保护和管理,关于群落构建的研究近数十年来不断增加。目前,群落构建主要包括2 个理论框架:生态位理论和中性理论。生态位理论认为群落构建是生物和非生物的多重作用将区域物种库(见下文和表1)中的物种选入局地群落的确定过程(图1) (Diamond, 1975; Weiher and Keddy, 1995)。与之相对,中性理论认为群落物种在生态学上是等价的,群落构建是由物种扩散、繁殖率、死亡率、迁入(出)率和灭绝率等共同作用下的随机零和过程(Hubbell,2001)。对于生态位理论和中性理论的提出过程和核心思想,牛克昌等(2009) 已经作了较为完善的介绍,在此不再赘述。

图1 基于生态位理论的局地群落构建过程. 不同的性状组合表现为投影形状;不同物种表现为不同颜色Fig. 1 Niche-based theory of assembly processes of local communities. Different trait combinations are indicated by icon shapes;Different species are indicated by colors

表1 群落构建理论中的一些常用术语Table 1 Some commonly used glossaries when studying community assembly

生态位理论认为,在给定的空间尺度内,竞争排斥会限制共存物种的生态位相似性,该过程称为限制相似性(Hardin, 1960; MacArthur and Levins,1967);栖息地过滤作用使群落中的物种具有相似的生态位,该过程既可能源自非生物作用(环境过滤)(Kraftet al.,2015),也可能源自生物作用(竞争优势) (Mayfield and Levine, 2010)。早期,生态学家主要通过物种多样性的分布模式来解释群落构建过程(Diamond, 1975;Wilsonet al., 1987;Stone and Roberts, 1990)。近年来,生态学家提出生物多样性包括物种多样性、谱系多样性和功能多样性等不同维度(Stevens and Tello,2014)。其中谱系多样性反映了物种的演化历史和亲缘关系(Faith, 1992),功能多样性则体现了群落的生态位空间占用或物种在生态位空间中的分布模式(Diazet al., 1998)。谱系多样性和功能多样性分别对应了生态位理论中的种间竞争和生态位重叠的思想。目前使用谱系多样性或功能多样性探讨群落构建过程已得到广泛应用(Cavender-Bareset al.,2009; Funket al., 2017)。然而,群落构建的相关理论和方法目前仍在发展和完善中,关于群落构建的研究方式呈现百家争鸣的现状,如使用的生物多样性维度(物种、谱系或功能) (Tuckeret al.,2018; Cadotteet al., 2019)、多样性指数的选择(Mouchetet al., 2010; Schleuteret al., 2010; Masonet al., 2013) 以及零模型的构建方式(Kembel,2009; Götzenbergeret al., 2016; Milleret al., 2017)

等。不同研究者对此有各自的理解,以致Lawton(2000) 在Community Ecology in a Changing World一书中使用“混乱(mess)”来形容当时的群落生态学。Münkemüller 等(2020) 指出,由于研究过程、数据收集方式、计算方法和结果解释都会对群落构建的结论造成重要影响,因此上述现象至今仍然存在。为厘清不同方法在群落构建研究中可能造成的影响,本文回顾了使用生物多样性不同维度研究群落构建的优势与局限,总结了通过零模型推测群落构建过程时需要注意的一些问题。与此同时,结合近年来群落构建的研究进展讨论了几个值得注意的研究趋势。

1 通过生物多样性不同维度研究群落构建

1.1 基于物种多样性研究群落构建

早期主要通过物种的有无或多度分布计算共存指数和构建随机群落等来研究群落构建(Diamond, 1975)。这些方法反映了通过物种分布研究群落构建的两个基本思想:物种共存关系和生态位限制(Götzenbergeret al., 2012)。物种共存关系假说认为竞争作用使物种呈现出非随机的共存关系,即物种出现的频率可能低于或高于随机分布(Gotelli, 2000)。研究者提出了CHECKER (Diamond, 1975) 和C-score (Stone and Roberts, 1990) 等指数检验物种在空间上的分散或聚集程度。生态位限制假说由MacArthur 和Levins(1967)提出,该理论认为每个物种各自占据特定的生态位,但是给定栖息地中提供的生态位宽度是有限的,因此共存物种的数量会受到栖息地提供的生态位宽度限制(Wilsonet al.,1987)。生态位限制的证据可以通过物种数量变化的观察值与随机值之间的比较提供(Wilsonet al., 1987; Zobel and Zobel, 1988)。低于预期的物种数量变化指向相似性限制,即种间竞争排斥作用。高于预期的物种数量变化被解释为环境异质性和栖息地过滤的影响,提示了非生物因素主导群落构建过程。

根据物种分布研究群落构建存在很大局限。对物种共存关系假说而言,实际情况中竞争并不是决定物种共存关系的唯一因素,环境异质性同样可以决定物种在不同取样单元中的分布(Kraftet al., 2015)。然而基于物种分布研究群落构建时存在无法区分竞争和环境异质性的问题。若不对环境异质性进行控制,使用共存指数得出的结论具有极大的不确定性(Götzenbergeret al., 2012)。另一方面,通过物种数量变化反映生态位限制同样存在缺陷,物种数量和其所占用的生态位总宽度没有先验的关系(Masonet al.,2005)。由于冗余物种(Naeem,1998)的存在,向群落中加入功能相似的物种并不会增加总生态位(Mayfieldet al.,2010),相应地,从群落中移除功能冗余的物种也不会减少总生态位(Ricottaet al.,2016)。由于基于物种的方法存在上述局限,后来的群落构建研究大多结合谱系或功能多样性展开。

1.2 基于谱系多样性研究群落构建

使用谱系多样性研究群落构建的前提假设是亲缘关系相近的物种具有相似的性状(Swensonet al., 2007; Lean and Maclaurin, 2016),即生态位保守性(niche conservatism)(Ashton,2001),又称系统发育信号(phylogenetic signal) (Swensonet al.,2012)。系统发育信号越强,表明近缘种性状越相似(Blomberget al.,2003)。系统发育信号的指标包括Moran’sI(Gittleman and Kot, 1990)、Abouheif’sCmean(Abouheif, 1999)、Pagel’sλ(Pagel, 1999) 和Blomberg’sK(Blomberget al.,2003)等。其中I和Cmean是不考虑进化模型的空间自相关指数,它们对不同系统发育树之间的数值差异并无数学上的定量解释(Liet al., 2007);λ和K基于布朗尼运动(Brownian motion)模型使性状沿系统发育树的分支随机演化,性状值分布的方差与分枝长度成正比。性状的观测值与随机值的偏差越高,说明系统发育信号越强。经比较,K最适合在随机实验中捕捉进化速率变化的影响(Münkemülleret al., 2012)。当K<1 时,表示近亲的性状相似度小于期望值;K>1表示近亲比预期更相似(Blomberget al.,2003)。

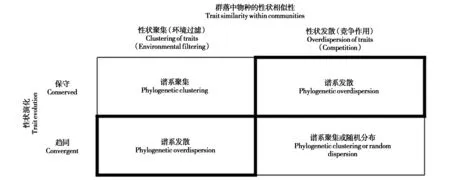

根据性状是否具有系统发育信号,谱系的分布模式在不同机制的驱动下可能表现为发散或聚集:若性状在系统发育上是保守的,栖息地过滤作用将导致群落的谱系呈现聚集分布,而竞争作用主导则使谱系发散;相反,若性状的系统发育信号较弱,即在不相关的物种间表现为趋同或收敛,则栖息地过滤作用将导致谱系发散,竞争作用引起聚集或随机的分布模式(Webbet al.,2002; Cavender-Bareset al., 2004; Kraftet al.,2007) (图2)。由此可见,基于谱系关系推测群落构建机制可分为以下几个步骤:(1)构建群落内物种的谱系关系;(2) 获得群落内物种的功能性状;(3)估算功能性状的系统发育信号;(4)通过标准化效应值观察谱系关系的分布模式;(5)根据系统发育信号和分布模式得到结论。上述流程被广泛用于群落构建研究(Cavender-Bareset al., 2004; Swensonet al.,2012;Pellissieret al.,2013)。

图2 性状演化的系统发育信号对通过谱系多样性分布模式推测群落构建过程的影响(修改自Cavender-Bares et al.,2004)Fig. 2 Influence of phylogenetic signal of trait evolution when inferring community assembly using patterns of phylogenetic diversity (modified from Cavender-Bares et al.,2004)

但是,近年来有研究指出,即便性状具有显著的系统发育信号,群落内的谱系关系仍然无法很好地反映性状的分布(Duet al., 2017)。而且,谱系和性状的构建过程可能由不同的生态机制主导(Zhaoet al., 2020),因此,有必要分别从谱系和功能多样性的角度展开研究,从而更好地理解群落构建过程。

1.3 基于功能多样性研究群落构建

性状是可被明确定义、可测量的生物体特性,功能性状指的是对生物体的成长、繁殖和生存造成直接影响,从而决定其适合度的形态、生理以及物候方面的性状(McGillet al., 2006; Violleet al., 2007),包括反映有机体响应环境变化的响应性状和具有生态功能作用的效应性状(Lavorel and Garnier,2002;Violleet al.,2007;Díazet al.,2013)。生态位理论认为,功能性状相似的物种具有相似的生态功能,并占据相似的生态位(Leibold,1995;Hooperet al.,2000)。Keddy(1992a)阐述了功能性状与群落构建之间的关系:栖息地过滤导致群落中的物种具有相似的功能性状,竞争作用则使物种具有相异的功能性状(图3)。因此功能性状的分布模式与群落构建中的生态位思想有更直接的联系,例如Read 等(2018) 发现较温暖地区啮齿类群落中的物种体型差异变大,性状空间更宽,说明温暖地区的温度限制作用较弱。

图3 不同群落构建过程下的功能多样性与物种丰富度线性关系假说. 右侧六边形示意物种库的总生态位空间;灰色圆点示意物种库中的潜在多样性;黑色圆点示意局地群落中的物种(修改自Mouillot et al.,2007)Fig. 3 Hypothetical linear correlation between species richness and functional diversity under different assembly processes. Hexagons on the right indicate total niche space occupied by the regional species pool;gray dots indicate dark diversity;black dots mark the observed species in local community(modified from Mouillot et al.,2007)

通过功能性状研究群落构建首先需要量化群落的功能多样性。Walker 等(1999) 最早提出使用种间配对差异度的总和作为功能多样性指数(functional attribute diversity, FAD)。Petchey 和Gaston(2002)提出以性状聚类树的枝长总和来计算功能多样性(functional diversity, FD)。随后有研究者指出基于树形结构的功能多样性测度方法存在缺陷(Mouchetet al.,2010;Villégeret al.,2017),例如其观察值和标准化效应值容易受到物种丰富度的影响 (Masonet al., 2013)。 Mason 等 (2005) 和Villéger 等(2008)先后结合生态位空间的思想提出了功能多样性测度体系,即功能丰富度(functional richness, FRic)、功能均匀度(functional evenness,FEve) 和功能离散度(functional divergence, FDiv),分别反映了群落占用的生态位总宽度、物种的生态位重叠程度以及物种偏离生态位空间质心的程度。 Botta-Dukát (2005) 及Laliberté 和Legendre(2010)则基于种间性状差异的理念分别提出Rao的二次熵(Rao’s quadratic entropy,RaoQ)和功能离散度(functional dispersion, FDis)。Mouchet 等(2010)比较了FAD、FD、FRic、FEve、FDiv 和RaoQ 等指数对于群落构建的指示效力,结果显示基于生态位空间(如FRic、FEve或FDiv等)和种间性状差异的功能多样性指数(RaoQ 和FDis等)可以较好地区分不同群落构建过程。Mason 等(2013) 发现FRic、RaoQ 和FDis 的标准化效应值对不同群落构建过程有较好的指示作用,而且不受物种丰富度影 响。 目 前, Botta-Dukát (2005)、 Villéger 等(2008)及Laliberté和Legendre(2010)提出的功能多样性指数已得到广泛应用,例如Martínez-Salinas等(2016) 发现鸟类群落的FRic、FDiv、FEve 和FDis 与捕食害虫率显著相关。近年来,有学者提出使用多维空间中的超体积(n-dimensional hypervolume) 计算功能多样性(Blonderet al., 2014;Mammola and Cardoso, 2020)。该方法可认为是在Villéger 等(2008)的基础上进一步考虑了种内性状变异和物种在生态位空间的分布密度,因此受到了关注。该方法的主要优点为直观地反映了群落对生态位空间的占用情况,计算时可使用多度数据等,同时也存在明显缺陷,如计算过程复杂,耗时较长,不支持分类性状等。有研究认为超体积容易受到所使用的性状数量影响,从而高估或低估实际的生态位占用情况(Qiaoet al.,2017)。因此超体积用于研究群落构建的潜力有待进一步探索。Carmona 等(2019) 基于生态位空间思想和种内性状变异提出了性状概率密度(trait probability density,TPD),与Villéger 等(2008) 及Mammola 和Cardoso (2020) 提出的方法一脉相承。总而言之,与物种或谱系多样性相比,功能多样性与群落构建中的生态位思想最为契合,但面临的问题是选择哪些性状(Weiss and Ray, 2019)、使用性状的数量(Mouillotet al.,2021)以及考虑不同指数的生态学含义(Mammolaet al.,2021)。

1.4 系统发育关系与功能性状结合的方法

为了将谱系和功能多样性纳入统一的框架,有学者提出将谱系结构和功能性状的种间距离结合,即建立谱系—性状联合距离矩阵(Cadotteet al., 2013)。Si 等(2017) 使用该方法研究了浙江千岛湖岛屿鸟类的系统发育和功能多样性结构;Thorn 等(2016)使用其研究了森林动植物群落的群落构建机制;Zhang等(2019)通过其研究了中国南岭山区的鸟类。但是,该方法并未得到更广泛使用,原因可能包括:(1)不同性状具有不同的演化速率,亲缘关系较远的物种在功能性状上可能表现为收敛或保守(Webbet al., 2002; Losos, 2008);(2)谱系结构和功能性状结构常常是不一致的(Flynnet al., 2011; Cadotteet al., 2017;Cadotteet al.,2019);(3)谱系多样性与功能多样性之间的关系受到物种数量和性状数量的影响(Tuckeret al.,2018);(4)谱系多样性和功能多样性可能经历了不同的群落构建过程(Zhaoet al., 2020)。简单地将谱系结构和功能性状合并,极有可能忽视这两者之间不匹配的部分。因此,通过谱系结构和功能性状结合的方法研究群落构建机制的可行性还有待商榷。

2 零模型和物种库的影响

2.1 零模型算法的影响

零模型是基于生态位理论研究群落构建的基本手段(Gotelli and Graves, 1996)。生态位理论认为群落构建是由竞争或栖息地过滤驱动的确定过程,那么其谱系或功能多样性的分布模式可能会有别于物种随机组合的群落。据此,生态位理论的零假设如下:没有受到种间竞争或栖息地过滤影响的群落,其观测到的物种、谱系或功能多样性分布应与物种库中的物种随机组合形成的群落一致(Gotelli and Graves, 1996)。零模型重复多次从给定的物种库中随机抽取物种、系统发育节点或功能性状来生成模拟的生物多样性指数,并将多样性指数观察值与模拟值进行对比。当观察值显著高于或低于模拟值,即拒绝零假设时,将会得出两个确定的分布模式:观测多样性显著高于预期的分布模式(overdispersion) 说明群落中的物种趋于不相似,基于相似性限制原理,群落构建过程由竞争主导;与之相反,聚集的分布模式(clustering)说明群落倾向于由相似的物种组成,因此群落构建过程由栖息地过滤主导(Keddy,1992a)。需要注意通过谱系结构研究群落构建的前提是具有较强的系统发育信号(Webbet al., 2002;Cavender-Bareset al.,2004)。观察值与随机值的比较通常由标准化效应指数(standardized effect sizes,SES) 实现(Gotelli, 2000),计算公式为:SES =(observed-mean (null))/ SD (null),SES >0 说 明分布模式发散,SES <0 意味着分布模式聚集(Gotelli and Rohde, 2002)。Webb (2000) 提出的净谱系亲缘关系指数(net relatedness index,NRI)和净最近种间亲缘关系指数(nearest taxa index,NTI)实际上等于-1×SES。因此使用NRI和NTI研究群落构建机制时需要注意其给出的分布模式与SES恰好相反。

零模型的不同随机算法可能会增加统计学Ⅰ类和Ⅱ类错误的概率(Gotelli, 2000),从而对结论造成影响(Ulrich and Gotelli,2010)。目前,群落构建研究中的零模型通常需要使用物种—样方矩阵,以及物种—性状矩阵或系统发育树其中之一(Webbet al., 2002; Schleuteret al., 2010)。零模型通过不同算法对这些数据中的一个或多个参数进行随机化处理。Swenson(2014)将随机算法分为约束型和非约束型:非约束型算法仅控制一个或极少数参数,同时将其余数据随机化;约束型算法控制的参数相对较多。例如,对物种—样方矩阵随机化处理时,典型的非约束型算法仅控制每个样点的物种丰富度或者物种出现的样点数这两者之一不变;而约束型算法维持这两者不变的同时,令物种随机分布在不同的样点中(Gotelli,2000)。

Swenson(2014)认为对物种—样方矩阵作随机处理会消除物种的空间分布结构,没有考虑地形等空间因素,可能存在缺陷。因此,应对系统发育树或物种—性状矩阵进行随机。对于系统发育树,最极端的非约束型算法是随机构建谱系结构。类似地,对物种—性状矩阵而言则是将所有性状随机组合。但是,这样完全非约束型算法会使物种库中的所有物种具有完全相等的演化史或生态功能,可能会导致较高的Ⅰ类错误概率(Swenson,2014)。Webb等(2008)在维持系统发育树结构或物种性状组合的情况下,对系统发育树和物种—性状矩阵的物种名进行随机。换言之,只改变物种的排列顺序,而不改变谱系结构或性状组合。Swenson(2014)将这样的处理称为有条件的非约束型随机算法,目前使用较为广泛(Asefaet al., 2017;Siet al.,2017;Fichauxet al.,2019)。此外,有学者提出了针对系统发育树和物种—性状矩阵的约束型随机算法(Hardy, 2008; Swenson, 2014),但目前并没有得到广泛的使用。经比较,应用谱系或功能多样性研究群落构建时,使用“independent swap”(Gotelli, 2000) 或“trial swap”(Miklós and Podani,2004)等约束型算法对物种—样方矩阵进行随机,或者对系统发育树或物种—性状矩阵的物种名随机排序已足以较好地控制统计学错误(Kembel, 2009; Milleret al., 2017)。同时,研究者可以根据需要使用多个零模型,例如De Arruda Almeida 等(2019) 分别对物种—性状矩阵和物种—样方矩阵作了随机处理;Dias 等(2020) 分别对物种—性状矩阵和系统发育树末端的物种名进行了随机。上述做法的主要目的是验证结果是否受到不同随机算法的影响。Li 等(2018) 则通过指定区域物种库和选择具有特定性状组合物种的方式,构建了总共5个步骤的零模型来研究全球尺度的植物群落构建过程。

2.2 物种库的影响

构建零模型首先需要界定随机抽取物种组合的物种库(species pool)。物种库既包括在目标群落中出现的物种,也包括那些具有建群和定居潜力,但受到特定群落构建过程限制而并未出现在目标群落中的物种(Pärtelet al., 2011)。对同一群落使用不同的物种库可能会观察到相反的构建过程(Münkemülleret al., 2020)。物种库越宽泛,群落构建过程越容易指向栖息地过滤作用(Weiher and Keddy,1995)。Lessard等(2012)以北美洲沙漠地区的蚂蚁群落为例说明物种库对群落构建研究的影响:若将物种库定义为整个北美洲的蚂蚁类群,那么很可能观察到目标群落(沙漠中的蚂蚁) 受到了沙漠的强烈栖息地过滤作用;若物种库为所有沙漠物种,由于沙漠栖息地的过滤作用已被先验地排除,因此表现为随机的群落构建过程;最后,若将物种库缩小至某一功能类群(例如专性食谷的蚂蚁),那么可能会观察到目标群落中物种的体型等性状受到了竞争作用的主导。

在实际研究中,若目标类群的存在能够被有效观察到(Siet al.,2018),且群落分布在一个完整的环境梯度上,通常将观测到的所有物种汇总为区域物种库。例如Montaño-Centellas 等(2021) 和Ding 等(2021) 在研究一个海拔梯度上鸟类的群落构建时,将该坡面观测到的所有物种作为构建随机群落的物种库。当研究区域涉及多个环境梯度时,需要对物种库进一步定义。例如Kohli 等(2021)研究3个位于不同地点的坡面时,使用“independent swap”算法对每个坡面的物种—样方矩阵分别进行了随机,从而保证每个坡面随机抽取的物种来自其本身所在的山峰。Montaño-Centellas等(2019)研究全球尺度46 座山峰鸟类沿海拔梯度的群落构建过程时使用了类似的方式。Cooke 等(2019)在全球尺度研究鸟类和兽类的群落构建过程时,首先使用全球所有鸟类和兽类物种作为物种库,然后再将每个地区的鸟类区系和兽类区系作为独立的物种库计算了零模型。最后,若只研究环境梯度的其中一段,为了避免先验地排除栖息地过滤作用,需要人为构建代表完整环境梯度的物种库。例如Qian 等(2021)在研究空岛地区植物群落的构建过程时,按每个高山植物区系所在的地区提取了最低海拔到最高海拔的所有物种,再按地区单独计算了每个高山植物区系的零模型,结果发现所有高山植物区系都由比区域物种库中亲缘关系更近的物种组成,并解释为高山群落的构建主要受寒冷等环境因素的过滤作用。

此外,划分不同层次的物种库有助于区分群落构建过程中不同因素的共同作用。Helmus 等(2007)认为当竞争和栖息地过滤同时存在,零模型结果可能会呈现为随机分布,从而影响对群落构建过程的判断(Rosindellet al., 2012; Münkemülleret al.,2020)。de Bello 等(2012)尝试通过限制物种库来探讨生物作用(竞争) 的影响程度,其具体思想是在总物种库挑选出那些适应特定环境条件的物种来构建“功能物种库(functional species pool)”,然后对比局地群落与功能物种库之间的功能差异度(MPD; Webbet al., 2002) 来估测生物作用的影响。Lessard 等(2015)通过限定性状来观察特定环境因素对南美洲蜂鸟群落的过滤作用,结果显示,局地群落的体型性状(易受温度选择) 在总物种库中呈现为聚集分布,但在经过温度作用筛选的物种库中呈现随机分布,同时喙长(很少受温度选择)在经过温度作用筛选的物种库中呈现发散分布,从而揭示了群落构建经历了竞争和环境过滤的共同影响。van der Plas 等(2015) 提出使用近似贝叶斯算法(Approximate Bayesian Computation approach) 来区分群落构建中的不同作用,该方法逐步从总物种库中剔除物种来推测扩散、栖息地过滤和竞争作用的强度。由于这些方法都需要对研究区域的生物区系有较为详细的数据支持,包括物种名录及其谱系结构或功能性状,因此实行起来常常存在困难(Mouquetet al.,2012)。但是仍然有必要根据实际情况界定物种库的范围来巩固结论的合理性。

3 对群落构建研究的一些建议

本文简要回顾了整合物种、谱系或功能多样性,通过零模型研究群落构建的方法学发展史。群落构建理论历经近半个世纪的蓬勃发展,已成为由多理论、多尺度、多方法共同构筑的生态学大厦,受到篇幅和能力所限,无法在此一一细述。目前,基于生态位理论研究群落构建应使用哪一种生物多样性维度、生物多样性的哪一个方面尚未形成统一(Mouquetet al.,2012)。了解不同研究方法的优势与局限,有助于正确解释群落构建过程(Münkemülleret al., 2020)。根据目前的发展趋势,我们对未来的群落构建研究提出几点建议:

第一,选择多样性指数时需要考虑其所代表的生态学意义。目前,大部分谱系多样性和功能多样性指数可被归为丰富度、离散度和均匀度3个方面(Tuckeret al., 2017; Mammolaet al., 2021),它们从不同角度描述群落结构,而且对群落构建过程中的不同作用存在敏感度差异(Mouchetet al., 2010)。通过谱系多样性研究群落构建大多使用丰富度或离散度指数(Montaño-Centellaset al.,2019; Kohliet al., 2021),因为树形结构能够很好地体现物种的演化史和亲缘关系。但是,对功能多样性指数的选择需要尤为慎重,因为其丰富度、离散度和均匀度等可以基于不同理念计算,如树形结构(Petchey and Gaston, 2002)、种间配对差异(Botta-Dukát,2005;Laliberté and Legendre,2010) 或生态位空间(Villégeret al., 2008; Mammola, 2019)等。基于不同理念计算的功能多样性指数具有不同的生态学含义,可能会对研究结论造成重要影响(Masonet al.,2013)。因此建议研究者综合考虑多样性指数的生态学含义,并提供准确的生态学解释(Guillermeet al.,2020)。

第二,区分竞争和环境过滤共同作用时各自的影响程度。简单的生态位理论认为恶劣的环境因素(例如寒冷、低生物量等) 通常会起到强烈的过滤作用(Webbet al., 2002; Mayfield and Levine,2010)。理论上,群落中的物种随环境严酷性增加应更为相似,即具有更高的功能冗余度(Naeem,1998; Mouillotet al., 2007)。然而实际情况可能比直觉复杂得多。虽然有很多研究结果提供了支持,例如Pellissier等(2013)、Takahashi和Tanaka(2016)以及Qian 等(2021)的结果显示栖息地过滤作用主导了高山动植物的群落构建过程,但是也有研究结果提供了进一步思考的空间。例如资源相对匮乏的温带群落功能冗余度低于热带(Oliveiraet al.,2016; Cookeet al., 2019); Spasojevic 和Suding(2012)发现环境限制因子主导了高山苔原群落中的栖息地过滤作用,但稀缺的资源加强了竞争作用的 影 响;Montaño-Centellas 等(2021) 和Ding 等(2021)研究发现鸟类谱系或功能多样性分布在高海拔有发散趋势;Kohli 等(2021)在小型兽类谱系和功能丰富度指数中发现了同样的现象。上述结果说明种间竞争在严酷生境的群落构建过程中起到了不容忽视的作用。对此现象的一个可能解释是稳定的气候、丰富的资源可以容纳更多功能冗余的物种,如热带地区(Villégeret al.,2013;Oliveiraet al., 2016),而恶劣环境中限制相似性和栖息地过滤作用可能同时存在(Funket al., 2017; Songet al., 2020),从而表现出与随机过程类似的分布模式(Helmuset al., 2007)。合理选择区域物种库或者使用多层次物种库可能有助于区分群落构建中的不同作用的影响程度(de Belloet al., 2012; Lessardet al., 2015; van der Plaset al., 2015)。未来的研究可通过这些方法探讨类似问题。

第三,探讨空间尺度对群落构建的影响。近年来,研究者注意到群落构建存在尺度依赖性(scale-dependency),即群落构建过程受空间尺度影响。Geheber 和Geheber (2016) 认为这是因为栖息地过滤和竞争在群落构建中同时存在,但不同作用与空间尺度的关系不同。随着空间尺度变大,物种接触变少,竞争作用减弱(Modet al., 2020),栖息地过滤在大尺度中通常更加容易被观测到(Weiher and Keddy,1995)。该现象在小型兽类(Rodríguez and Ojeda, 2014) 和 植 物(Scherreret al.,2019; Jinet al., 2020) 等类群中均有报道。但是也有研究并未支持上述现象。例如Asefa等(2017)发现在所有空间尺度中植物的系统发育和功能多样性都是聚集的。Swenson 和Enquist (2009) 发现植物的功能性状在小尺度大致是聚集,但有关成年个体和繁殖的性状则是发散,说明群落构建的尺度依赖性是一个复杂的问题。这可能是因为当空间尺度增加时,除了竞争和栖息地过滤的作用程度发生改变,物种扩散的影响也不断加强(Kraftet al., 2015)。因此,空间尺度如何影响群落构建是一个值得探讨的问题。