人类活动影响下伶仃洋沉积格局演变特征

张涛,牛丽霞,何方婷,刘锋,罗向欣,杨清书

1.中山大学海洋工程与技术学院河口海岸研究所,广东珠海 519082

2.河口水利技术国家地方联合工程实验室,广州 510275

3.广东省海岸与岛礁工程技术研究中心,广州 510275

4.南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海),广东珠海 519082

0 引言

海底表层沉积物的粒度特征受到众多因素如泥沙物质来源、输运距离、水动力条件和水下地形的影响[1-3],是识别海底地形地貌,反演泥沙来源及输运、沉积环境变迁和分析沉积物运移趋势的最主要指标[3-6],因此,通过对不同时期海底表层沉积物粒度特征的分析和其分布、变化规律的探讨结果可以研究沉积格局的演变特征。

自20世纪70年代以来,珠江口伶仃洋河口湾因其独特的地理位置和经济地位受到国内外学者的普遍关注,于是在该区域陆续开展了大量海洋沉积及其相关领域的研究,对整个珠江口地形地貌、沉积环境的研究成果颇为丰富[7-11]。然而,近年来,随着国家大力发展粤港澳大湾区,以及各项工程建设相继展开,例如填海造陆、堤坝加固、非法采砂、航道疏浚、和桥隧工程等,都对伶仃洋的河口地貌形态造成极大影响,这势必改变伶仃洋的沉积格局,并极大程度上影响河口泥沙输运沉降,进而反向作用于河口地貌,威胁沿岸生态环境和水资源安全。因此本文通过分析近40 年来伶仃洋表层沉积物的演变特征,探讨人类工程活动对沉积环境的影响,并为伶仃洋内桥梁施工、港口建设、航道维护等工程建设提供科学指导。

1 研究区域概况

1.1 区域概况

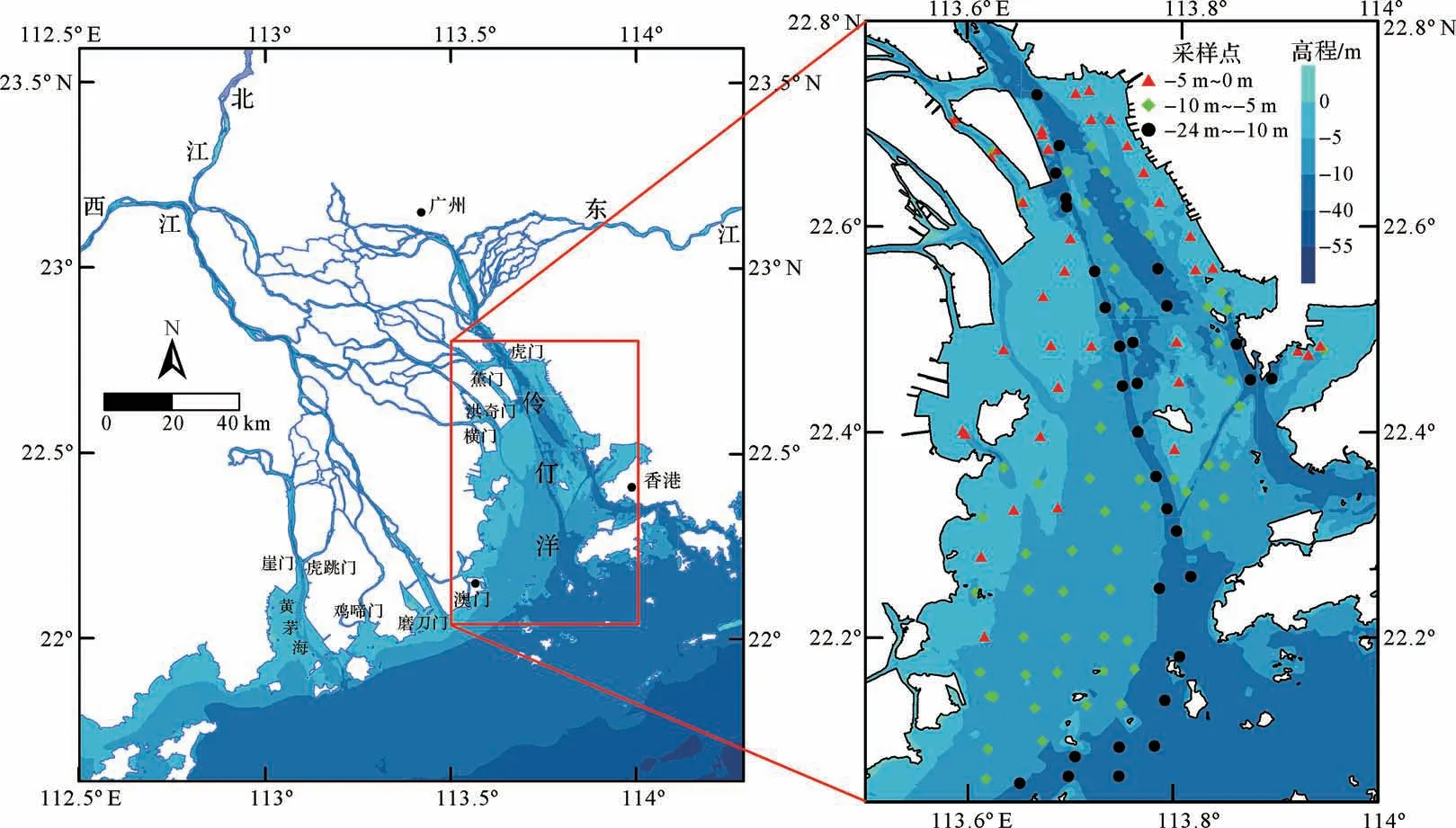

伶仃洋位于珠江三角洲东部,为珠江主要入海口之一(图1),北起虎门南至澳门、大濠岛,以淇澳岛—内伶仃岛—赤湾延线将其分为内、外伶仃洋[12]。珠江水系中的东江、北江和西江的部分来水来沙分别经由虎门、蕉门、洪奇门和横门汇入伶仃洋。伶仃洋东岸多湾、西岸主滩,于东西方向呈现出东深西浅的横向分布差异;南北方向上呈现出南部湾口宽深、中部湾腰宽浅相间、北部湾顶窄深的南北向地形分布差异[13-14]。伶仃洋的潮汐属不正规半日混合潮,M2半日分潮的振幅较大,是河口湾潮汐动力的主要组成部分,其次是K1、O1 和S2 分潮,平均潮差1.08~1.69 m,潮差由南部湾口向北部湾顶逐渐增大,在虎门达到最大(1.6 m),且由于地形影响,东部潮差大于西部潮差[15-16]。以5 m 等深线划分滩槽,伶仃洋水下地形主要呈“三滩两槽”格局,自西向东依次为:西滩,西槽(伶仃航道),中滩(矾石浅滩),东槽(矾石水道)和东滩[17]。

图1 伶仃洋表层沉积物取样站位分布Fig.1 Location of sampling sites in LDB

1.2 主要相关人类活动

1.2.1 伶仃洋上游人类活动

近几十年来珠江流域的人类活动主要为水库建设和河网采砂。截至20世纪90年代末,珠江流域共建设8 936座水库,总库容达518×108m3,占珠江年径流量的15.9%[18]。珠江的泥沙通量相较于20 世纪50—80 年代已下降了70%[19],并且在未来的几十年中,随着新的水库在流域内建造,珠江的泥沙通量可能会继续大幅度减少。同时,有研究表明,大规模城市基础设施建设带来的河道无序采砂,导致珠三角河网区河床普遍下切5~8 m[20],1983—1998年期间采砂量达(7~10)×108m3,相当于本区域176 年的自然淤积量。这些无序、过度的采砂活动导致不同河段过水能力发生重大改变,进而引起分流分沙比的急剧变化[19]。

1.2.2 伶仃洋湾内人类活动

近40年来在伶仃洋湾内开展的人类活动主要为:滩涂围垦、航道疏浚、大规模采砂和桥隧工程。从图2中可以看出,围垦活动主要发生在内伶仃洋的西北部,龙穴岛、鸡抱沙、万顷沙和横门附近,在1850—2015 年的近165 年时间里,伶仃洋土地面积增长了431 km2,水域面积从2 020 km2减小至1 590 km2[21];航道疏浚方面,自上世纪60年代以来,伶仃洋西槽共经历过四次竣深工程,水深从5 m 增至18 m,在1970—2015年这45年间,航道疏浚导致整个河口湾减少了约75 Mt(1.89 Mt/yr)的泥沙[22];采砂活动方面,据不完全统计,自20世纪80年代以来,河口湾内采砂量约0.66 Mm3,使河床由缓慢淤积变为强烈侵蚀,而自2006 年以来河口湾的浅滩采砂量超过52 Mm3/yr[19],这一采砂量相当于整个伶仃洋年淤积总量的三倍。2008年以后,由于中滩上人工采砂,现已形成了容积达7×108m3的巨型采砂坑,最大挖深达27.5 m[23]。

图2 近40 年伶仃洋涉海工程分布图Fig.2 Distribution of marine engineering projects in recent 40 years of LDB

2 材料与方法

1975 年和2003—2004 年的沉积物资料从文献《珠江口近30 年海底表层沉积物粒度分布及其环境变化》[24]中收集,2016年表层沉积物样品来自于2016年12 月在珠江伶仃洋进行的底质调查,利用蚌式采泥器共采集128 个表层沉积物样(采样深度在表层0~5 cm,每个样品约重1 kg),采样同时,描述样品属性,并利用手持GPS记录采样点位置,采样站点分布如图1所示。样品采集后现场密封保存,并运送回实验室测量。样品经预处理后,采用Malvern 2000激光粒度仪进行测量,测量范围0.01~2 000 μm,误差小于1%。具体方法如下:首先取适量样品放入烧杯,加入浓度为10%的HCl 溶液直至覆盖全部样品,搅拌使其充分反应去除沉积物中的贝壳等杂质,清水洗酸;之后加入浓度为10%的H2O2直至覆盖全部样品,搅拌使其充分反应去除有机质;最后加入3~5 mL 的0.5 mol/L 六偏磷酸钠溶液搅拌使其充分混合,静置24 h后上机测量。

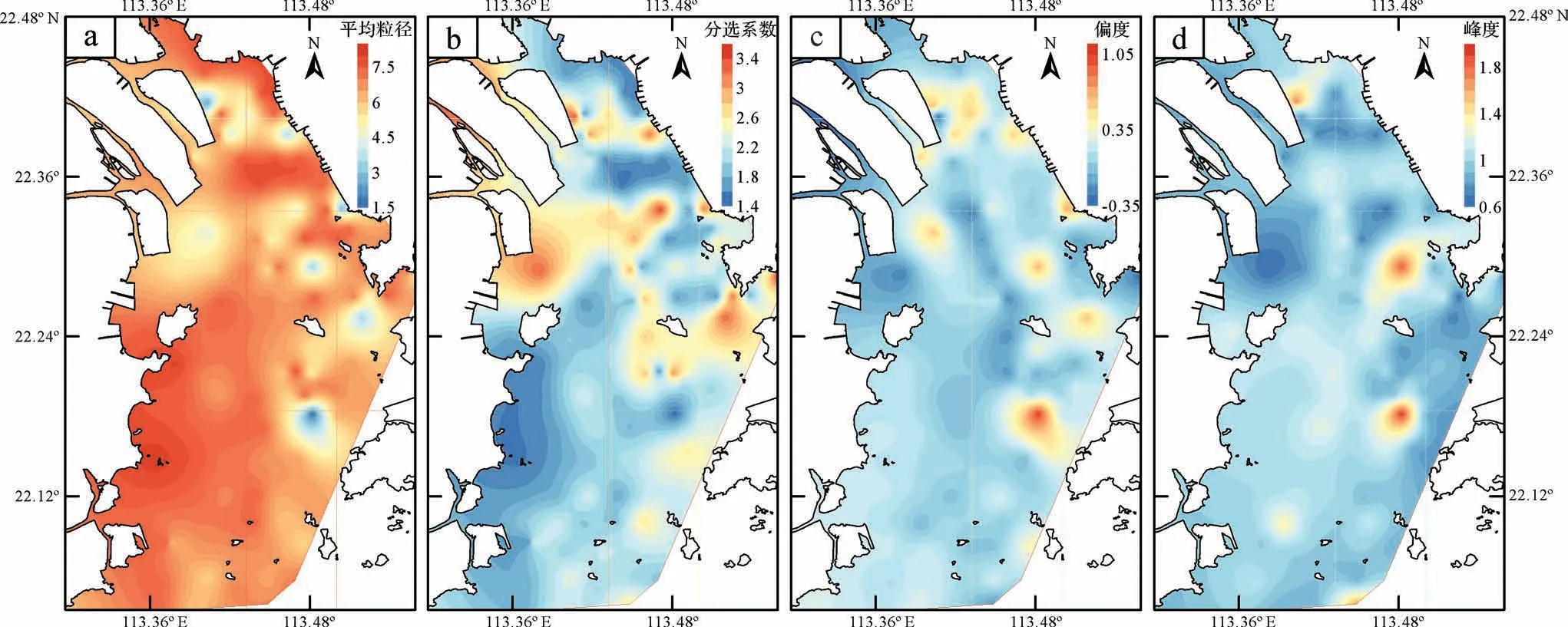

沉积物的分类和命名采用Shepard 三角图解法[25],动力分区采用Flemming 三角图示法[26],利用Fork-Ward 图解法[27]计算样品的粒度参数(平均粒径Mz、分选系数σ、偏度Sk、峰度Ku),计算公式分别为:

本文1975 年表层沉积物测定方法为沉降、筛析法,2003—2004 年和2016 年表层沉积物测定方法为激光粒度仪测量,虽然这两种方法的测试结果有一定差异,但这种差异对不同沉积相的沉积物影响很小,而且粒度参数的变换趋势比较接近[28-29],因此对粒度参数空间分布整体格局的影响较小。本文主要从不同年代粒度参数的空间分布变化来探讨其演变特征,以减少不同测量方法带来的影响。

3 结果

3.1 伶仃洋表层沉积物粒级组分分布

图3为伶仃洋表层沉积物黏土、粉砂和砂组分的空间分布情况,研究区内表层沉积物中粉砂含量(56.67%)最高,其次为黏土含量(26.08%),砂含量(17.23%)最少。

图3 伶仃洋表层沉积物粒级组分分布(a)黏土;(b)粉砂;(c)砂Fig.3 Distribution of surface sediments composition of LDB(a)clay;(b)silt;(c)sand

粉砂组分的含量在伶仃洋大部分区域都超过40%,高值区(>60%)位于外伶仃洋的西滩、内伶仃洋的东滩以及中滩北部,在口门和大屿山附近粉砂含量最低,小于20%。大部分区域沉积物中黏土组分含量在30%以下,黏土的高值区(>30%)与粉砂的高值区较一致,主要分布在外伶仃洋的西滩。砂颗粒含量在绝大部分区域均低于20%,砂的高值区(>40%)与粉砂的低值区空间分布较一致,由于砂颗粒的运移形式以推移和跃移为主,当水流速度减慢、水动力减弱时就会率先沉积下来,所以其主要分布于河流入海的口门区域及伶仃洋东侧水动力较强的区域。

值得注意的是,三种组分的空间分布都呈现一个较明显的特征,即以伶仃洋西槽为界,各粒级组分在西槽以东人类活动干扰较强的区域呈现斑块状空间分布,尤其以砂组分最为明显,其含量于该区域内变化梯度极大,这与自然沉积过程相悖,初步判定为人类活动所导致;而在西槽以西人类活动干扰较弱的区域内,三种粒级组分则具有明显的条带状分布特征,且主要以细颗粒的黏土和粉砂组分为主。

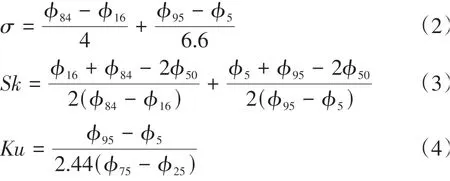

3.2 伶仃洋表层沉积物粒度参数特征

3.2.1 平均粒径(Mz)

伶仃洋表层沉积物的平均粒径范围为1.44~7.83 Φ,均值6.34 Φ,粒径总体较细(图4a),表明河口湾内沉积动力环境较弱。其中,大部分沉积物的平均粒径介于6~8 Φ,占71.09%。平均粒径<4 Φ 的沉积物样品主要分布于口门外、凫洲水道和深槽区,反映出这些区域水动力、搬运能力强,沉积物以砂粒级的粗粒颗粒为主。此外,在伶仃洋北部、东部的川鼻水道、东槽及中滩区域分布着一些呈现斑块状的极粗颗粒沉积物,这可能与航道疏浚、河口采砂、港口建设等人类活动相关。平均粒径4~7 Φ的沉积物样品主要分布于四大口门外径流下泄区、东槽和西槽沿程及中滩北部,这些区域水动力较强,以较粗的粉砂颗粒沉积为主。平均粒径>7 Φ的部分细颗粒泥沙在潮流顶托作用下于内伶仃洋东滩、深圳湾口沉积下来,剩于部分则在径流动力和科氏力作用下向西南扩散至外伶仃洋区域,沉积于淇澳岛西南近岸。总体而言,伶仃洋表层沉积物平均径粒分布较复杂:不仅在南北方向上呈现由口门到外海由粗变细的自然分布特点;在东西方向上,“三滩两槽”的地形地貌特征导致东、中、西径潮作用分异,并在大量人类活动的干扰下,分布规律趋向碎片化、斑块状分布。

图4 伶仃洋表层沉积物粒度参数分布(a)平均粒径;(b)分选系数;(c)偏度;(d)峰度Fig.4 Surface sediment grain−size parameters of LDB(a)mean size;(b)sorting coefficient;(c)skewness;(d)kurtosis

3.2.2 分选系数(σ)

由于受径流、潮流、波浪和陆架水入侵等多种动力相互作用,伶仃洋动力条件复杂多变,沉积物的输运和分异过程亦非常复杂[13]。伶仃洋表层沉积物分选较差(图4b),分选系数介于1.40~3.44,均值为2.12。伶仃洋西槽中部、中滩北部为采砂和航道疏浚区域,沉积物的分选最差,反映出人类活动对沉积物的分选产生影响。分选相对较好的区域为虎门口、龙穴浅滩东南侧及淇澳岛南面海域,反映该区域水动力对表层沉积物的筛选能力较强,主要因为虎门口附近的沉积物要在双向射流作用下反复搬运和分选,龙穴浅滩东南侧海域靠近西槽北段、上接虎门,此处沉积物要经历涨落潮流反复搬运,而淇澳岛南面海域则受人类活动干扰较小,所以这三处表层沉积物呈现相对较好的分选性。

3.2.3 偏度(Sk)

偏度可度量颗粒频率分布的对称程度,同时也可一定程度上反映沉积物的类型和粒度组成。伶仃洋表层沉积物偏度介于-0.31~1.02(图4c),均值为0.11,正偏和负偏均有分布,大部分样品的偏度值为0~1,成正偏态。伶仃洋表层沉积物的偏度也呈现出东西的差异,负偏的沉积物主要分布在伶仃洋西侧三大口门外的浅滩,而伶仃洋东部以正偏居多,由西向东表现为正偏。总体而言,由于径流和潮汐共同作用,伶仃洋表层沉积物呈正偏态的底质稍多于呈负偏态的底质,反映出粗粒泥沙比细粒泥沙略多,泥沙具有以陆源为主的性质。

3.2.4 峰度(Ku)

峰度用于衡量沉积物频率分布曲线峰形的宽窄陡缓程度。伶仃洋峰度系数变化范围为0.64~1.91,涵盖平坦、中等、尖锐3 种类型,均值为0.99,属于中等峰度分布类型。峰度分布特征与平均粒径分布特征大致相反(图4d),平均粒径大的区域,峰度系数相对较小,平均粒径小的区域,峰度系数相对较大。

3.3 伶仃洋表层沉积物类型及分布特征

根据研究区内128个表层沉积物样品粒度参数,整理并绘制表层沉积物类型与分布图(图5)和表层沉积物类型组分和参数特征表(表1)。从图表中可以看出,伶仃洋表层沉积物主要为砂、砂—粉砂—黏土、砂质粉砂、粉砂质砂和黏土质粉砂5 种类型(图5a)。

表1 不同沉积物类型组分及粒度参数特征值Table 1 Grain size parameters and composition of surface sediments of LDB

图5 伶仃洋表层沉积物类型与分布Fig.5 Types and distribution of surficial sediments of LDB

在这5 种沉积物类型中以黏土质粉砂分布最为广泛,该类样品占总样品数的68.8%,粒级组分中黏土含量范围21.60%~42.80%,平均含量为30.17%;粉砂含量范围52.40%~73.50%,平均含量为64.08%;砂含量范围0~19.50%,平均含量为5.15%。粉砂质砂占总样品数的11.8%,粒级组分中黏土含量范围9.48%~19.20%,平均含量为15.15%;粉砂含量范围20.79%~40.64%,平均含量为31.58%;砂含量范围41.72%~61.73%,平均含量为53.27%。砂质粉砂占总样品数的8.6%,粒级组分中黏土含量范围16.61%~20.50%,平均含量为18.69%;粉砂含量范围43.30%~61.64%,平均含量为53.76%;砂含量范围18.38%~36.96%,平均含量为27.55%。砂—粉砂—黏土占总样品数的7.8%,粒级组分中黏土含量范围21.33%~26.62%,平均含量为22.96%;粉砂含量范围39.94%~58.06%,平均含量为50.05%;砂含量范围20.12%~37.51%,平均含量为26.98%。砂最少,仅占总样品数的3.1%,粒级组分中黏土含量范围2.69%~8.11%,平均含量为6.03%;粉砂含量范围4.08%~15.88%,平均含量为12.21%;砂含量范围76.43%~93.23%,平均含量为81.77%。

黏土质粉砂成片状广泛分布于研究区内大部分海域,尤以外伶仃洋西侧分布最为密集;粉砂质砂、砂质粉砂、砂—粉砂—黏土呈现出零星斑块状镶嵌于黏土质粉砂之中;砂仅出现在河口以及航道之内(图5b)。除此之外,伶仃洋各地貌单元的沉积物类型也有较大差异:西滩沉积物分布规律性较强,自北向南沉积物由粗转细,由砂—粉砂—黏土、砂质粉砂逐渐变为黏土质粉砂;中滩和东滩受人类活动较强影响,沉积物复杂多变,其中中滩主要以砂质粉砂为主,其北部及铜鼓水道附近零星分布着少量粉砂质砂和砂—粉砂—黏土,东滩则以黏土质粉砂为主,同时近岸零星分布着粉砂质砂;西槽和东槽沿线内五种类型均有分布,主要为黏土质粉砂和其他类型交替分布,反映其动力环境复杂及人类活动的影响。总体上,伶仃洋沉积物分布规律主要表现为湾顶多样、湾口单一,这与河流搬运能力由北向南逐渐减弱有关。同时,以西槽为界,西槽以西的沉积物类型较均匀,西槽以东沉积物的分布则呈现出斑块状、不均匀的特征,这也与人类活动有关。

4 讨论

4.1 表层沉积物空间分布变化及人类活动的影响

前人的研究资料显示了近40年间伶仃洋表层沉积物粒径大小和分布区域的变化情况(图6)。在1975年至2003—2004年近30年间,表层沉积物平均粒径的空间分布特征基本保持一致,由北向南均呈现“粗→细→粗”的变化趋势[24],其中北部的“粗”为径流型河口砂质沉积区;中部的“细”为过渡相的混合沉积区,是河口泥沙和陆架浅海泥沙混合沉积区;南部的“粗”为海相环境的砂质沉积区,总体呈现出非常明显的条带状特征。而到2016 年,原先有规律的条带状空间分布已经被打破,形成了新的沉积格局,虽然在新格局下伶仃洋南北两端仍然表现为较粗的泥沙颗粒,但中部区域不再以细泥沙颗粒为主,而是零星散布着一些斑块状的粗泥沙颗粒。新沉积格局已不仅仅是南北方向上的差异,东西方向上的差异更为突出,以伶仃洋西槽为界,西槽以西区域还在一定程度上保留了原有的条带状沉积格局,但西槽以东区域则完全趋向于碎片化分布,粗颗粒沉积物镶嵌于细颗粒沉积物之中,表现为斑块状分布。

图6 伶仃洋1975 年、2003—2004 年和2016 年表层沉积物平均粒径[24]Fig.6 Mean grain size of surface sediments of LDB in 1975, 2003−2004, 2016[24]

粗泥沙颗粒沉积区主要位于在采砂活动区附近,这表明,在人类活动的影响下,伶仃洋表层沉积物空间分布格局发生改变,原有自然条件主导所形成的规律性分布已经被扰乱,人类活动导致沉积物粒度参数局部呈斑块状分布。

表层沉积物组分分布的变化也具有相似的特性。黏土组分含量变化如图7 所示,1975 年黏土的高值区(>30%)主要位于中滩、外伶仃洋西滩附近,且具有明显的带状分布特征,中滩的黏土含量更是普遍在30%以上。而在2003—2004 年,原有的条带状分布已经被打乱,原有的黏土组分高值区也分散开来。到了2016 年,中滩的黏土含量高值区已不再存在,此时该处黏土含量偏低,主要为20%~30%,部分区域甚至低于10%,高值区主要分布于外伶仃洋西滩近岸,内伶仃洋东滩区域黏土含量也显著增加,原有的带状特征则彻底分散,形成完全碎片化分布。

图7 伶仃洋1975 年、2003—2004 年和2016 年表层沉积物黏土百分比含量[24]Fig.7 Percentage clay content in surface sediments of LDB in 1975, 2003−2004, 2016[24]

1975年至2003—2004年近30年间,砂组分含量与分布特征均无明显变化,但从2004年以来,砂组分分布也具有向碎片、斑块状发展的趋势(图8)。1975年及2003—2004 年,伶仃洋西北部四个口门外为砂含量高值区,从口门向南,砂组分逐渐减少,而在伶仃洋中部砂含量最低,空间分布呈现出跟水动力相匹配的带状分布[30-31];而到了2016 年,砂含量的高值区在扩大、转移,除了西北部四大口门外,中滩北部、西槽、东槽均出现较多的斑块状砂含量极高值区(>80%),最高可达100%。

图8 伶仃洋1975 年、2003—2004 年和2016 年表层沉积物砂百分含量[24]Fig.8 Percentage sand content in surface sediments of LDB in 1975, 2003−2004, 2016[24]

砂含量高值区与湾内采砂区、航道呈现良好的对应,这一定程度上佐证了采砂和航道疏浚对沉积物分布的影响。由此推测,人类工程建设活动引起伶仃洋表层沉积物向斑块状分布的演变趋势,伶仃洋区域内的航道浚深、采砂以及桥梁工程等人类活动改变该处的水动力条件、水下地形地貌,因此泥沙颗粒在该地的沉降作用与周围环境相去甚远,最后呈现出斑块化的特征。

值得注意,虽然1975—2016 年间伶仃洋河口湾沉积格局发生了剧烈变化,表层沉积物粒度参数和黏土、粉砂、砂三种粒级组分布区域在这40年间都呈现向斑块状分布形态发展。但是在1975 年至2003—2004 年近30 年间,伶仃洋河口湾表层沉积物粒度参数和黏土、粉砂、砂三种组分的数量和分布形态都无大规模变化,还维持原有的演变进程,沉积格局的剧烈演变主要集中在2004—2016 年这十多年间,这与人类开始在河口湾内大规模采砂时间相符。

4.2 沉积动力环境变化及人类活动的作用

根据不同年代的Flemming 三角图(图9)分区变化可知,1975 年伶仃洋表层沉积物整体集中在D-IV和E-IV 区,2003—2004 年整体集中在C-IV 和D-IV区,而到2016年时,表层沉积物整体集中在D-Ⅲ和E-Ⅲ区。以上变化显示出2016伶仃洋沉积动力环境相较于前两个时间点显著增强。测试方法的不同对沉积物在三角图上的分布具有一定影响,因此本文根据程鹏等[29]的研究成果对数据进行了校正,激光粒度仪测定的黏土组分平均含量为沉降法的60%。2016年伶仃洋表层沉积物平均黏土含量为26.08%,根据这一关系对数据进行校正后应为43.47%。表层沉积物在三角图上仍主要分布在D-Ⅲ和E-Ⅲ区,指示近40年来伶仃洋整体表现出动力增强的趋势。伶仃洋的潮动力在百年尺度内整体呈现出增强的趋势,潮差也相应增大,尤其中滩附近的潮能增强显著[32],动力的增加会导致沉积物组分含量的变化,这与伶仃洋整体粉砂含量增加、沉积动力增强相对应。

珠江上游大坝的兴建与河道过度采砂活动减少了泥沙的输入,导致输送进伶仃洋湾内的泥沙主要为悬浮的细颗粒泥沙,粗颗粒组分输入骤减,总体而言,上游输入到伶仃洋的粗颗粒组分应为减小,而2016年出现的砂、粉砂组分含量却表现为明显增大,与边界条件变化不吻合,推测由于采砂、航道疏浚等活动作用到海域晚更新世河床残留粗颗粒砂,人为形成新的粗颗粒砂源,导致伶仃洋表层沉积物的砂、粉砂组分含量增大,在动力作用下运输至距离这些工程较近的区域沉降,改变了表层沉积物各组分的含量。

4.3 人类活动对伶仃洋泥沙运移趋势的影响

2016年伶仃洋泥沙运移趋势分析的结果如图10所示,由于科氏力作用和冲淡水沿西槽扩散,泥沙运移趋向西南方向,从淇澳岛南部到湾口澳门沿岸浅滩均为泥沙聚集区。虽然伶仃洋泥沙运移趋势复杂,但仍可总结为“两格局、三中心”,其中“两格局”为内伶仃洋格局和外伶仃洋格局,“三中心”为三个沉积中心:内伶仃洋的泥沙主要往东北方向输运,在中滩、东槽处形成一个沉积中心;外伶仃洋的沉积物主要往西南方向输运,在西槽末端和西滩近岸处形成两个沉积中心。

图10 表层沉积物运输趋势矢量分布Fig.10 Transport trend vectors of surface sediments of LDB

伶仃洋的表层沉积物中泥沙主要来源于上游流域输沙,海洋方向来沙较少,2007年伶仃洋南部的表层泥沙主要向西北向输运,北部表层沉积物主要沿深槽向东南方向搬运,而西部则主要沿口门向东南搬运[33-34]。2007 年以后,采砂活动显著增加,主要集中于中滩及东槽北部开展[21],这些活动导致海床在短时间内显著加深,由此出现很多斑块状采砂深坑[23]。到2016 年,伶仃洋沉积格局发生最大的变化为泥沙运移模式在采砂坑周围发生改变,内伶仃洋的泥沙向中滩、东槽的采砂坑运移,这与采砂导致局部区域水深增大,在采砂区的两侧浅滩的潮流向采砂区偏转,出现水流归槽的动力现象有关,而采砂坑内以泥沙回淤为主,坑缘以冲刷为主也验证了其周围的泥沙输运方向为指向采砂区域[35]。综上所述,人工采砂导致中滩完整的沉积中心被分散,分别向北和向南形成两种沉积格局、三个沉积中心,从而改变伶仃洋的沉积物“源—汇”过程。由于伶仃洋上游径流变强,输沙率变弱,更容易将泥沙带入到外伶仃洋沉积,所以外伶仃洋显示出两个范围较大的沉积中心,这与近期很多学者研究的伶仃洋的沉积中心在向南移动的结果相一致[36-37]。

5 结论

(1)2016 年,伶仃洋表层沉积物中粉砂组分含量最多(56.67%),黏土组分含量其次(26.08%),砂含量最少(17.23%)。湾内表层沉积物总体较细,所受到的沉积动力作用较弱,总体分选性较差,属于正偏中等峰度分布。沉积物类型主要有砂、砂—粉砂—黏土、砂质粉砂、粉砂质砂和黏土质粉砂5种,各类型沉积物呈现斑块状分布。

(2)近40年来,伶仃洋表层沉积物的平均粒径、粒度组分等参数的空间格局发生了显著变化,由1975 年、2003—2004 年的明显条带状的分布变为2016 年的斑块状分布,沉积格局的剧烈演变主要集中于2004—2016 年这十多年间,这与人类开始在河口湾内大规模采砂时间相符。同时,Flemming 三角图分区变化显示出40年来伶仃洋沉积动力环境呈显著增强趋势。

(3)伶仃洋中滩完整的沉积中心被分散,导致伶仃洋中部形成新的泥沙源,在涨落潮作用下,分别在内外伶仃洋形成两种沉积格局和三个沉积中心,改变伶仃洋泥沙的“源—汇”过程。

(4)伶仃洋沉积格局的演变,与采砂、航道浚深等人类活动有着密切的联系,沉积物空间分布、沉积动力环境、运移趋势等特征的变化,都反映了沉积环境对人类工程活动的响应,人类工程活动已成为影响伶仃洋沉积格局演变的重要因素。