扎龙自然保护区旅游景观环境生态性保护对策之探索

李咏玲 郭丽萍 束文生

(齐齐哈尔大学美术与艺术设计学院)

一、扎龙自然保护区现状分析

扎龙是世界最大的芦苇湿地,1987 年 4 月成为国家级自然保护区。是我国首个国家级自然保护区,1992年被列入我国首批“世界重要湿地名录”。近年来扎龙湿地自然保护区独特的自然生态资源和基础设施建设展开生态旅游吸引广大国内外游客,2002年被评为国家AAAA级旅游景区。

扎龙湿地属于松嫩平原湿地地貌特征。其中湖泡、沼泽湿地中苇草丛生,拥有高等植物约 468种,鱼类 46 种,两栖类6 种,兽类共有 21 种,鸟类约 269 种,大量的游禽选择扎龙湿地为繁殖地,湿地内现有丹顶鹤、白枕鹤、大白鹭、苍鹭、草鹭等鸟类; 目前扎龙湿地鸟类中,包括国家一级保护鸟类和国家二级保护鸟类;丹顶鹤、白枕鹤、蓑羽鹤都在扎龙自然保护区繁殖。

二、扎龙自然保护区湿地生态旅游景观环境现状

扎龙湿地物种丰富;植物资源多样,甘草、芦苇、龙胆草等,在扎龙旅游产品芦苇、草编工艺品中产生了极大的经济价值;城市区域富有特色的少数民族文化达斡尔族哈拉新村和满族文化查罕诺村,共同构成城市旅游资源体系;自改革开放以来扎龙自然保护区以独特的原始湿地地形地貌与自然景观,吸引了无数游客、学者游历与研究,扎龙自然保护区独特的生态资源优势开展的生态旅游富有独特魅力。

在扎龙自然保护区开展生态旅游10 多年的历史中,取得了较好的效益。陆续建成人工园林景观小品、荷塘,观鸟路线规划、戏鹤观赏、湿地鸟类宣传教育中心、望鹤楼、湿地景观带、乡风民俗建筑观光、花海、芦苇荡游船、旅游产品销售等旅游项目,形成了以观鸟和湿地观光为主的综合旅游结构。但由于不同历史时期的建设理念不明确,风格特征不统一,造成了今天扎龙自然保护区旅游景观生态环境缺少系统性规划设计。

近年来扎龙湿地在水量、水体形态和水质方面、水生生物种类、生物多样性等生态保护中取得了一定的成效,但扎龙湿地保护修复工作面临的形势依然很严峻。依据当前中国湿地修复的主要举措生态恢复和生态重建原则,积极采取人工干预的办法促进湿地恢复。扎龙湿地生态景观恢复应与区域内生态环境建设相结合,通过生态乡村建设、生态社区发展、生态城市建设的统筹规划,促使扎龙自然保护区生态旅游环境在新生态模式下良性运营,保护和改善自然生态环境,促进建设生态城市环境,扩大湿地面积,为人类创造优质的生态家园。

三、扎龙自然保护区湿地旅游景观与生态保护间的矛盾

(一)人为干预湿地生态平衡

目前扎龙自然保护区内旅游景观环境中基础设施建设过多;不能达到湿地保护与自然和谐统一。总体表现为过于注重经济效益;旅游服务普通;旅游项目缺少创新创意;游客聚集等情况。缺少具有地域特色的生态旅游模式,而人为干预过多的景观环境破坏了湿地生态平衡;聚集的游客也为湿地生态带来了严重干扰,不符合湿地生态旅游可持续发展的要求,亦是扎龙自然保护区旅游景观生态系性保护需要迫切解决的问题。

(二)资金来源和管理问题

扎龙湿地保护需要巨大的资金投入,需要对扎龙湿地生态地貌、生态性系、物种多样性进行系统保护,并将人为干扰因素降到最小。这需要通过各种途径获取保护资金。除了各级政府常规财政拨款、各级相关组织机构的保护力度与资金支持,通过适度开展湿地生态旅游以及湿地旅游产品开发等获取保护资金,为扎龙湿地保护与修复提供有力保障。

(三)科普教育与宣传问题

生态教育一直是教育中的一个大问题,只有不断提高人们平衡生态环境的意识,才能从根本上改变生态的现状,在扎龙湿地旅游环境加大力度宣传湿地对人类发展的重要作用,加强宣传力度,运用行政手段、经济手段、教育科普宣传手段、法律途径、科学技术方法等加强人们对扎龙湿地资源的保护意识,使公众和游客认识到保护湿地资源环境和生态系统的重要性,是扎龙湿地生态旅游景观环境资源可持续性发展的基本要求。

四、扎龙自然保护区湿地旅游景观环境设计生态性系保护之对策

(一)减少扎龙自然保护区人为景观痕迹

在扎龙湿地旅游景观设计开发中充分利用形、色、质、的天然性材料与质朴的施工工艺方法,发挥地产材料,松木、亚麻、芦苇等材料的特色。在扎龙湿地外围、园区入口建设或改造保护区内原有建筑。如北方井干式建筑、茅草屋顶窝棚、爬山虎生态建筑,撮罗子民俗风情建筑等特色,提高地域辨识度。并尽量减少保护区内的人工景观的痕迹。

(二)增加观鹤渠道与形式

利用亲水平台,空中廊道、坡地地形地势建设隐蔽工程等设计方式,灵活的增设观鹤窗口,拓宽多种观赏渠道。

(三)观鹤人员分流,解决游客相对聚集的现象

通过水平与垂直空间划分,结合地形地势在坡地增加地下观景廊道或者观察窗口,局部增加空中廊道观察点,加宽观鹤平台、增加阶梯,深入水面等办法解决游客聚集现状,引导做好游客分流,改善“人观鹤”和“鹤观人”的窘态。

(四)开发湿地旅游产品体验设计

结合扎龙湿地生态旅游景观与鹤文化特征,在周边乡村开发具有民族风情、民间文化的鹤手工艺品创意设计苑区,如扎龙乡等地将湿地自然生态旅游与手工业旅游模式结合,加强地方工艺品如芦苇画、鱼皮画的生产与制作以及鹤形态创意设计,让游客观赏或参与制作,从而推动湿地生态旅游产品的体验设计。在突出扎龙湿地夏季观鸟主题旅游项目同时,也应挖掘多季节全方位的新型旅游项目或兼具环保教育意义及实用性的民俗文化品,如画作,简单的乐器与日用品制造等旅游产品设计,并借此带动城市美丽乡村建设与打造城市品牌策略。

(五)灵活安排旅游时间、合理规划旅游线路与充实的旅游日程

灵活观鹤时间安排、在日程内合理规划以扎龙湿地观鹤游为核心,整合城市周边旅游资源、结合扎龙村、徐秀娟故居文化游、飞鹤牧场产品游、满族村少数民族风情游等旅游资源。使扎龙湿地自然保护区实现错峰时段观赏的游客量控制,便于游客行程快速流转,合理规划旅游线路与充实的旅游项目。

还可以连接齐齐哈尔市湿地温泉、水上乐园、游乐场、梅里斯湖风光、扎龙满族村,内蒙古大草原、碾子山、五大连池风景区等,打造以湿地生态旅游为主题的精品旅游线路,并带动城市周边地区旅游产业发展。

(六)打造湿地景观地域旅游特色品牌

恰当发展地域经济特色旅游,体现齐齐哈尔地域特色。运用地产材料如樟子松、亚麻、芦苇进行产品开发和把湿地生态旅游景观建设与周围乡村经济发展纳入统一考虑,积极引导当地居民开展具有本土地域文化与田园气息的渡假山庄、民宿以及手工艺产品制作与销售等场所。并可以模拟扎龙湿地原著居民的日常渔牧,少数民族风土人情等增加游客的旅游体验。景区在地域文化宣传推广上增加力度,打造湿地景观地域旅游特色品牌。

(七)开发多季节全方位的新型旅游产品

扎龙湿地地处我国中温带北部地区,四季气候变化显著,候鸟栖息的夏季是扎龙湿地最佳的观鹤时节。在春秋两季开展湿地自然风光游、摄影游与科普游,冬季开展少数民族生活场景模拟、狩猎扑鱼、赏雪玩雪等旅游新模式。积极拓展湿地观光游、休闲游、体验游、探险游、空中游、健康游、学习游等新项目,来丰富扎龙湿地旅游资源开发的产品类型,满足游客不同的游览需要。

(八)多样的科普与教育形式

采用平面广告、摄影或绘画作品展、网络、数字媒体、湿地游区APP讲解多种宣传手法,进行深刻的教育,让人们重新定义湿地对人类发展的影响,提高扎龙湿地保护意识。

五、扎龙自然保护区湿地旅游景观环境生态修复设计

(一)水岸保护

延长不规则水岸线,营造缓流,增加避风和易于产卵的水域,在岸边放置大木块(碎石)产卵床,营造适合鱼类栖息的环境,增加保护区内水鸟捕食成功率。

1.自然驳岸

保留原有沉降驳岸和岸生植物让自然做工,部分地方为防止冲蚀用隐蔽式土工格加固,景观块石夯实加固或松木桩加固。

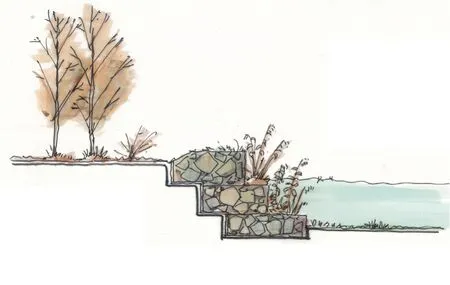

2.石笼驳岸

将自然石块放入钢丝网中,石块缝隙中填入泥土,种上湿生植物使驳岸更加生态自然,也为微生物附着污水净化提供条件(如图1)。

(图1——石笼驳岸)

3.碎石驳岸

采用天然的碎石、卵石抛洒的方式,以点成线构成似有似无的岸线。

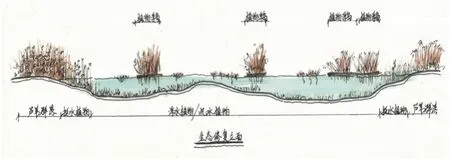

(二)生态浮岛

利用木材搭建生态浮岛基本框架,利用水切花技术(水培技术)种植陆生植物,吸收湖中水生植物无法吸收的污染物(自然生长吸收、光合作用、降解、富集),底部用绳索固定在湖底,防止飘走方便回收搬离水面(如图2)。

(图2——生态浮桥)

(三)建立植物隔离带

服务区与观景区用杨柳、铺地柏、丁香等灌木隔离,阻隔服务区的声、光、热。

(四)污染控制

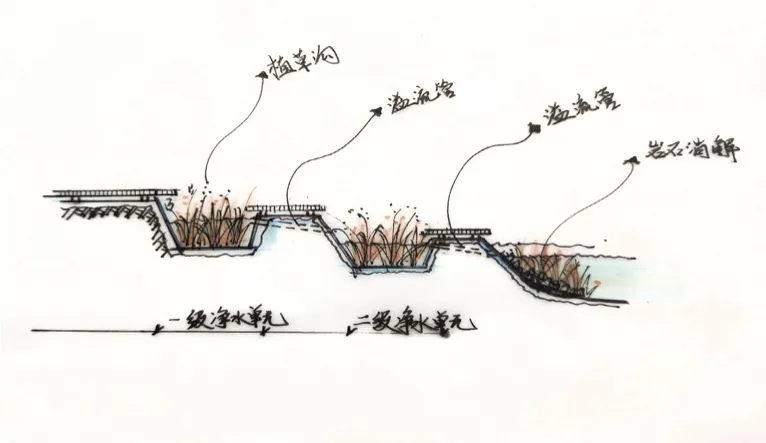

增加湿地康养产业,在仙鹤湖东岸景观控制区外围结合村民移居工程,打造休闲度假区——扎龙村,同时结合“海绵城市”“美丽乡村”建设雨污分流多级净化提供仙鹤湖水源补给和水净化单元(如图3)。

(图3——净水单元)

(五)砾石净化

在小型水系中放置砾石,增加微生物附着膜,水中污染物与砾石上的生物膜接触反应,产生沉淀,提高水体自净能力。

六、结语

鉴于扎龙湿地的敏感性和脆弱性,通过扎龙自然保护区湿地旅游景观环境设计生态性系保护的各项对策和扎龙自然保护区湿地旅游景观环境生态修复设计方案——水岸保护、生态浮桥、砾石、水净化等解决扎龙湿地生态环境与湿地旅游资源开发二者间的矛盾。恢复原有湿地生态系统结构,重建并优化湿地功能、形成湿地生态旅游区域景观格局、维护区域生态平衡;普及湿地知识;加大宣传力度;提供生态景观游历场所;为建设绿色鹤城提供良性循环生态景观环境;对于满足公众自然与文化需求,促进城市经济发展都具有重要的意义。总之,在生态脆弱的扎龙湿地,必须遵循生态保护与恢复原则,进行协调统筹,合理规划与管理,发展生态旅游,才能更加充分体现扎龙湿地旅游景观的价值。