高新技术企业集聚与经济增长

——以粤港澳大湾区为例

汤学兵, 韦开成

(华中师范大学 经济与工商管理学院,湖北 武汉 430079)

一、引言

粤港澳大湾区作为我国改革开放的前沿高地,得益于得天独厚的区位条件和独特的政策扶持体系,目前已经形成了高新技术企业的大规模集聚现象,使得该地区成为我国高新技术企业发展最快、集聚效应最显著的区域之一。目前我国正面临经济发展方式转变的考验,也经历着从传统工业集聚到高新技术企业集聚的时代变革。传统工业集聚过去曾为我国经济增长带来了强劲的动力,但随着经济社会的进一步发展,传统工业集聚对经济增长的推动作用已经下降,甚至对生态与环境保护产生了一定的负作用。新时代背景下,讨论高新技术企业集聚对经济增长的影响已成为一个全新的课题。

阿尔弗雷德·韦伯(Alfred Weber,1909)是产业集聚理论的鼻祖,他从工业区位理论的角度阐释了产业集聚的现象。之后,许多经济学家在这个方向上做出了诸多贡献,其中以克鲁格曼(Krugman)的新经济地理学最为突出。克鲁格曼构建了中心—外围模型,为产业集聚的分析提供了完整的理论框架,并对经济增长做了一定的解释[1-2]。

早期文献及最近少数文章认为产业集聚与经济增长呈线性关系,但不同学者对这种线性关系的正负性有不同的结论。基于克鲁格曼的新经济地理学,马丁和奥塔维亚诺(Martin and Ottaviano)利用内生增长理论模型,得到产业集聚会降低企业成本从而促进经济增长的结论[3]。潘文卿等、张达君等及部分国内学者也认为产业集聚能够促进经济增长[4-5]。然而,由于产业集聚还具有一定的负效应,其对经济增长可能产生负面作用,如赵文琪等实证分析了能源产业集聚对西部9省区的经济增长具有负影响[6]。

考虑到产业集聚正负效应的存在与变化及对经济增长造成的复杂影响,非线性关系开始被更多学者接受并研究。主流观点认为产业集聚对经济增长呈“倒U型”影响,如布拉和斯伯格米(Brülhart and Sbergami)、张云飞、赵玉林等、李骏等、黄宝凤等、修国义等通过建模或实证表明产业集聚存在“门槛效应”或“拐点”效应。这支持了威廉姆斯假说,也就是说产业集聚起初对经济增长具有积极影响,而当产业的地理空间集聚水平到达一定门槛后,产业集聚对经济增长的影响会逐渐减小甚至转为负面[7-12]。

然而,非线性关系也并不都以“倒U型”曲线一概而论,非“倒U型”也被实证于不同情况中。王芳等发现第一二产业集聚与经济增长效率之间呈现“正U型”非线性相关关系[13],齐涛等通过对广东省肇庆市先进制造业走廊的研究,表明非金属矿物制品业等8个行业对经济增长也呈“正U型”影响[14]。

不过,无论是“倒U型”还是“正U型”关系,这些实证结论大都基于二次项的计量模型加以估计。但事实可能并没有这么简单。基姆(Kim)、罗瑟斯(Rosès)、马丁内斯-加拉拉加(Martinez-Galarraga )和蒂拉多(Tirado)验证了经济集聚与经济发展之间呈现钟形关系[15-16]。钟形关系在曲线上大致服从“倒U型”,但函数形式并不是简单的二次函数而是近似服从正态分布,这意味着集聚对经济的影响机制可能更加复杂。

纵观现有文献,可以发现产业集聚对经济增长的影响十分复杂,不同产业、不动地区的集聚现象会导致不同的结果;但这并不令人惊讶,因为地理学家早就指出:在某一空间尺度上正确的东西在另一空间尺度上未必也是正确的。这也是著名的“生态谬论”。正如阿纳斯(Anas)、 阿诺特(Arnott)和斯莫尔(Small)所言:“不同的距离尺度上集聚经济作用的类型是不一样的”[17],不同产业在不同区域的集聚得到不同甚至相反的结果并不违反空间经济学的常识。伍先福也验证了产业协同集聚对不同地区的经济效率、技术进步和生产规模变化的影响不尽相同[18]。

产业集聚对经济增长的复杂影响也诱发许多学者从数学建模的角度分析二者间的数量关系。邵宜航和李泽扬基于克莱特和科图姆(Klette and Kortum)、阿吉恩(Aghion)等的理论基础建模思想,利用企业动态的中介渠道得出产业集聚对经济增长率存在“倒U型”影响[19-21];程栋和李臻则基于古诺竞争框架,利用非均质空间的假设建立了企业集聚的钟形模型[22]。

多年来,许多经济学家都在试图寻找一个或多个模型去解释不同区域的经济集聚,这就诞生了一个本质性问题:一般均衡理论是否适用空间经济?斯塔雷特(Starrett)证明了,如果空间是均质的并且存在运输成本,那么竞争均衡的结果是没有运输活动发生[23]。这意味着竞争均衡模式无法成为经济集聚的理论基础,需要以广义的垄断竞争的一般理论加以解释。尽管自艾萨德提出一般均衡理论不适用空间经济的假设起对空间经济的建模存在一定时期的空白,然而,迪克西特和斯蒂格利茨建立的迪克西特-斯蒂格利茨垄断竞争模型(D-S模型)对其加以弥补,使其成为研究经济集聚的一个有力工具[24]。无论是新增长理论、空间经济理论还是新经济地理理论,都需以D-S模型作为基础。

综上所述,现有文献的主要进展可以归结为以下两点:第一,产业集聚对经济增长的影响错综复杂,但大致认为二者的关系是非线性的,因此无论是“倒U型”还是其他关系都会存在拐点效应;第二,对产业集聚的考虑要基于空间的非均质性,但目前相关研究的进展依然较慢。因此,本文旨在对以下两个问题做出进一步的研究:一是通过拓展D-S垄断竞争模型,对产业集聚与经济增长的关系做出更加深层的解释;二是以粤港澳大湾区高新技术企业为主体,找出该产业集聚的拐点,对比现状为未来的经济发展提供经验和依据。

二、理论分析与模型推导

本文的理论模型主要沿用迪克西特—斯蒂格利茨垄断竞争模型的分析框架,引入聚集效应,从而分析高新技术企业集聚对经济增长的影响。

1.消费者行为

由于高新技术企业属于垄断竞争行业,满足D-S模型的两大基本假设:首先,消费者偏爱多样化的产品组合。新技术企业集聚会使不同的企业生产不同的产品,从而满足消费者产品多样化的需求。其次,高新技术企业的产品与其他部门的产品的替代性很差,但由于高新技术企业竞争激烈、技术更新换代迅速,行业内产品具有很强的替代性。在这种情形下,某一地区消费者的D-S效用函数为:

(1)

考虑到不同地区的经济、地理或政策等的条件不同,尽管假设n的大小相同,但集聚情况可能不同。因此,可用m表示不同地区的集聚效应,那么改进后的D-S效用函数为:

(2)

这说明,当集聚效应越大时,则该地区消费者获得不同的产品可能更便利或更优惠,从而消费者可得到的效用越大。更进一步,假设pi表示产品i的价格,I为所有消费者除去其他商品消费后的可支配收入,则效用最大化问题转化为:

(3)

建立拉格朗日函数,有:

(4)

对xi求导,可得效用最大化的一阶条件为:

(5)

求和得:

(6)

(7)

(8)

(9)

整理式(9),可得需求函数为:

(10)

式(10)表明需求函数是m的减函数。这意味着高新技术企业集聚效应越大,厂商数量和产品种类越多,对单一产品的需求就越小。

2.生产者行为

c(qi)=φ(m)qi。

(11)

3.一般均衡

假设市场出清,那么产品的需求量等于供给量,从而有xi=qi。那么,厂商i的利润函数为:

(12)

厂商行为追求利润最大化。对m求导,有

(13)

最后,我们假设某地生产函数为y=f(πi,Z)。其中,y表示某地区的经济水平,πi是该地区代表性高新技术企业的企业利润,Z表示其他影响该地区经济水平但与πi无关的因素;那么一个地区的经济增长水平就表示为该地区代表性高新技术企业的企业利润的函数。

经济学理论通常认为,一个地区的企业利润水平越高,那么该地区的经济增长或经济发展水平越高,即一个地区的企业利润水平和地区增长水平呈线性正相关关系;而对先进地区而言,高新技术行业的产出占该地区总产出的比重较为稳定,从而可以衡量该地区的经济增长水平。综上分析,πi与y同方向变动,因此m对y的影响与m对πi的影响在方向上一致。

上述推导表明,高新技术企业集聚对一地区经济增长的影响是复杂化的,集聚效应在一定范围内的某个区间可能促进经济增长,在该范围内的另一个区间可能抑制经济增长,而在另一个范围则可能出现相反的情况。换句话说,产业集聚对经济增长确实存在“拐点效应”,且这个拐点至少有一个。究其本质,在于产业集聚本身存在着正效应和负效应,经济增长取决于正效应和负效应的不断斗争。而正效应和负效应本身与经济集聚也并不是简单的线性关系,经济集聚的增加对正效应和负效应会产生不同方向和不同程度的影响,最终导致对经济增长的多样性变化。尽管在现阶段,对产业集聚的正效应和负效应仍缺乏较好的具体测量方法,也很难回答价格接受与集聚效应在什么程度上兼容这样一个集聚经济学的本质问题,但是仍可以对经济增长提供一个基本的解释,进一步的研究需要实证的支撑。

三、数据与计量模型

1.集聚度的测算及分析

为了度量产业集聚及其经济绩效,经济学家们构建了一系列的指标和方法。目前主要的测量方法有:赫芬达尔指数、空间基尼系数、区位熵、产业中心值、EG指数和杜兰顿—奥弗曼指数。其中,区位熵指标可以度量一个地区某一产业相对专业化的程度,同时测量一个地区的产业结构与平均水平的差异。根据研究的实际情况,令区位熵的计算公式为:

(14)

其中,下角标i代表城市,下角标t表示年份;eit表示高新技术产业的区位熵,TEit表示i市高新技术产品总产值,Tit表示i市工业总产值,IEt表示广东省高新技术产品总产值,It表示广东省工业总产值。当eit>1时,表明地区i高新技术产业在广东省具有优势;而当eit<1时,表明地区i的高新技术产业在广东省具有劣势。从而,利用高新技术产业的区位熵,可以反映粤港澳大湾区各地区高新技术产业的集聚水平。

2.计量模型设定

多数学者研究表明,集聚效应对经济增长通常为非线性影响,其关系一般呈“倒U型”曲线——在计量模型中,一般会建立二次项方程,通过检验二次项系数为负证实门槛效应的存在。然而,经验分析和理论分析表明,集聚效应对需求、生产、经济增长等影响可以用超越函数表示。尽管二次项的“倒U型”确实成立,但它可能近似服从正态分布而非呈现为二次函数;又可能仅存在于某一范围内,超过这一范围将会发生新的变化。因此,用计量模型估计集聚效应对经济增长的影响将会更加困难。

赫克歇尔—俄林模型给予了新的启示。该模型证明了,在假定要素市场完全竞争和生产可能性曲线凹性的情况下,产业的集中和分散存在两个支撑点和两个突变点。这意味着可以建立三次项的计量模型进行估计,同时更高次项的函数形式可以对幂函数加以逼近。因此,本文建立如下计量模型:

(15)

其中,下角标i代表城市,下角标t表示年份;eit是i地区在t时间内高新技术产业的区位熵或聚集程度,也是本文的核心解释变量;yit为被解释变量,Xit是控制变量集,εit是随机扰动项,C是常数。此外,该模型控制了时间效应和个体效应,从而考虑了不同城市以及时间趋势上的部分不可观测因素的影响,在这里以ηt表示时间效应,σi表示个体效应。

3.变量说明及选取

为了研究高新技术企业集聚与经济增长的关系,本文选取了粤港澳大湾区9市(除香港、澳门)2008—2018年的相关数据进行统计,样本数共计为99个。本文所用数据均来源于各年《广东省统计年鉴》《中国高技术产业统计年鉴》及广东省各市统计年鉴。

被解释变量首先考虑了人均GDP的增长率。人均GDP增长率不仅能够衡量经济增长的水平和速度,而且也具有GDP所不具有的考察经济发展状况的功能,是近年来研究经济增长多数文献选用的科学指标。

本文的控制变量包含:1)物质资本存量增长率(用k表示)。传统经济学理论认为,经济增长取决于技术、物质资本投资和劳动力投入。物质资本存量通常用古德米斯(Goldsmith,1951)建立的永续盘存法(PIM)来测量,即某年的物质资本存量等于该年的物质资本投入加上上一年折旧后的存量。一般而言,物质资本存量越大,对经济增长的正作用越大;2)劳动力投入增长率(用n表示);3)对外开放程度(以TS指数衡量)。TS指数是净出口与进出口总额的比值,满足|TS|<1。当0 表1对上述变量进行了描述性统计,显示了各个变量的观测值、均值、标准差等,为后续的实证分析提供了基础。 表1 全部观察值的描述性统计 1.基本计量结果及分析 为了得到高新技术企业集聚程度与经济增长的关系,需要使用计量经济学的方法对面板数据进行回归。表2报告了使用不同计量方法的回归结果。其中,估计(1)是混合回归结果,估计(2)是只考虑城市的个体固定效应的结果,估计(3)和估计(4)是分别用FGLS与MLE方法进行的混合回归结果,估计(5)则在估计(2)的基础上加入了时间固定效应。由于存在个体效应,混合回归的方法不再适用;而进行稳健的豪斯曼检验后(考虑了异方差和误差序列相关性),确定存在固定效应而非随机效应。同时,时间趋势带来的不可观测因素也会对结果带来影响,因此最终选用估计(5)的双向固定效应模型加以估计。 表2 高新技术企业集聚对经济增长的影响结果 估计(5)的结果表明,核心解释变量e的一次项到三次项均通过了5%的显著性水平检验,其中e3的系数约为-0.054,e2的系数约为0.209,e的系数约为-0.209。为研究趋势和找出拐点,我们暂不考虑除区位熵以外其他变量的影响,令函数y=-0.054e3+0.029e2-0.209e的一阶导为0,可以得到两个实数解:e1=0.678,e2=1.902。这说明,在粤港澳大湾区中,高新技术企业集聚对经济增长的拐点效应确实存在,但在考虑三次项的影响后,结论并不同于简单的先增后降的“倒U型”影响,而是存在两个拐点。具体而言,在高新技术企业集聚度在第一个拐点值0.678附近时,其对经济增长产生先降后增的“正U型”影响;高新技术企业集聚度在两个拐点值0.678与1.902之间时,其对经济增长具有积极作用;而当集聚度超过第二个拐点值1.902时,集聚就对经济增长带来负的影响。 对比威廉姆斯假说,它考虑到了集聚水平过高的情况,但并没有考虑集聚水平过低的现象。根据结果分析,我们把集聚分为三个阶段:集聚初期、集聚中期及集聚后期。在集聚初期,由于产业集聚程度过低,集聚水平的提高并不能带来经济增长——这是因为集聚初期企业需要投入大量的成本,并且由于集聚程度低,规模效应和溢出效应不明显,市场需求小;当集聚程度超过第一个拐点后,集聚对经济增长的正效应开始凸显,集聚优势得到充分发挥,成本得以大规模节约;当集聚程度超过第二个拐点后,集聚的负效应大于正效应并占据主导地位,拥挤效应、极化效应和回流效应带来的负作用愈加突出,最终对经济增长产生消极影响。 因此,尽管在集聚初期和集聚后期集聚的增加都抑制了经济的增长,但二者的作用机制并不相同。初期由于集聚尚未形成规模,集聚的正效应和负效应都很小,但正效应过小产生了负作用。这个阶段也可以理解为集聚要素累积阶段。而中期和后期的临界点,即第二个拐点是所追求的“最佳平衡点”,从集聚初期到集聚中、后期其正效应和负效应都在增加,但越接近“最佳平衡点”,正效应的增加速度就越小于负效应的增加速度。虽然集聚后期的负效应仍然更大,但此时正效应和负效应都很大。 为了直观地反映高新技术企业集聚与经济增长的关系,图1给出了双向固定效应模型下的散点图及其拟合线。从图中可看到,粤港澳大湾区大部分城市的高新技术企业集聚程度都没有超过第二个拐点,说明绝大部分可以通过提高集聚程度来推动经济增长;少部分的点分散在第一个拐点前和第二个拐点后,意味着企业集聚总体处于集聚中期,集聚态势良好。更具体地看,约有一半的点分散在第一个拐点附近,处在第一个拐点到第二个拐点间,说明这些城市在高新技术企业集聚上存在较大的潜力,暂时不用过多地考虑最终集聚带来的负影响。 图1 粤港澳大湾区高新技术企业与经济增长的散点图及其拟合线 图2描绘了粤港澳大湾区9市2008—2018年高新技术企业集聚度的百分比频率分布,更清晰地反映了各城市历年高新技术企业集聚度所处阶段的情况。根据实证结果,利用两个集聚度拐点把样本划分为三个部分:大于1.902、介于1.902与0.678之间、小于0.678。从图2可以看到,2008—2018年绝大部分城市的集聚度都介于两个拐点之间,对应散点图及其拟合线的上升部分,表明此时高新企业集聚的提高有利于其城市的经济增长;而且随着时间的推移,处于“上升期”的城市所占的比例在整体增加。 由于现有多数文献较少考虑产业集聚对经济增长更复杂的影响,研究者一般从“倒U型”的关系进行总结,得到的结论可能并不全面。理论上,传统“倒U型”曲线的唯一拐点在经济关系上与本文三次函数表现出的“回归式抛物线”的第二个拐点相对应;但从图1、图2可以观察到,处于第二个拐点后的样本事实上占据了最低的分布比例。对没有处于“上升期”的城市而言,它们反而更多地处在第一个拐点之前——也就是集聚初期集聚水平过低的情况。图2还显示了,2008—2018年处于集聚初期的分布并不稳定,这意味着部分城市的集聚水平位于第一个拐点附近上下波动。这些城市可能短期能够突破第一个拐点,但由于种种原因(如政策、企业内部创新及合作等)导致集聚度没有根本性的提高,从而陷入“第一拐点陷阱”。 图2 粤港澳大湾区高新企业集聚度百分比频率分布 因此,一般的“倒U型”曲线在反映产业集聚与经济增长的关系时,可能对传统工业如钢铁、纺织等有较强的解释能力,但对高新技术企业甚至其他新兴行业缺乏一定的现实意义。粤港澳大湾区属于我国经济发展及高新技术企业发展状况较好的地区,但除深圳外并没有其他城市超过三次曲线的第二个拐点(关系上对应“倒U型”曲线的唯一拐点);部分城市长期没有超过第一个拐点或陷入了“第一拐点陷阱”。这说明,我国高新技术等新兴行业的发展仍处于萌芽期,对于尚在起步的高新技术行业或企业,应该重点关注。 2.内生性检验 尽管验证了在一定范围内粤港澳大湾区高新技术企业集聚会对经济增长产生积极影响,但反过来,经济增长也会影响高新技术产业集聚,这样就产生了内生性问题,从而导致前面的回归分析可能出现偏误。为了解决内生性问题,通常的做法是采用工具变量法。根据封志明等的研究并借鉴林伯强和谭睿鹏的做法,选用地形起伏度作为区位熵的工具变量[26-27]。首先某一区域的地形起伏度由该区域的最高与最低海拔高度、平地面积和区域总面积共同决定,是一种天然形成的地理上客观存在的因素,因此与人均GDP增长率并无直接的关系。其次,地形起伏度越大,从地理因素分析人口密度就越小,从而对产业集聚程度产生负的影响。本文使用封志明等测算的中国各省市1km的地形起伏度数据[26]进行测算。 由于采用单一的工具变量,因此在工具变量检验中不需要过度识别检验,同时在沃尔德检验中拒绝了地形起伏度为弱工具变量的假设。因此,该变量是合理的工具变量。最后,控制时间效应后进行内生性检验,结果如表3所示。 表3 内生性检验结果 在表3中,第(1)列先使用了2SLS的估计方法。为了稳健起见,第(2)列使用了对弱工具变量更不敏感的有限信息最大似然法。然而,由于异方差的现状普遍存在,因此第(3)列、第(4)列分别使用了更有效率的GMM估计和迭代GMM估计方法。结果表明,四种估计方法中e的一次项到三次项系数符号分别为负、正、负,且函数的趋势和性质保持一致。同时,e的每一次项系数均通过了10%的显著性检验,因此具有较好的稳健性。因此,考虑了可能存在的内生性问题后,本文的核心理论假说仍然成立。 3.稳健性检验 由于区域经济的产业集聚具有溢出效应,因此粤港澳大湾区的高新技术企业集聚具有空间相关性。根据地理学第一定律:“所有事物都与其他事物相关联,但较近的事物比较远的事物更关联”,空间相关性广泛存在于经济活动当中。因此,如果在回归中考虑了空间效应,则可以进一步证明结果的稳健性。 区域经济学中常用Moran’sI指数测量空间相关性。全域的Moran’sI指数的计算方法如下: (16) 根据定义,-1≤I≤1。|I|越接近1,表明属性x的空间相关性越强,且I<0时则表明存在空间负相关性。根据计算,人均实际GDP增长率的Moran’sI指数为0.432,且通过了1%的显著性检验,因此具有较强的空间正相关性,可以进行下一步分析。 目前常用的空间模型有空间杜宾模型、空间自回归模型、空间误差模型与空间自相关模型,具体使用哪种模型需要考虑各种变量的空间相关性。在空间相关性检验当中,已经证明了被解释变量y具有正相关性。经计算,核心解释变量e的Moran’sI指数为0.085,同时没有通过显著性检验。又由于误差扰动项的空间相关性广泛存在,因此最后使用空间自相关(SARAR,又称SAC)模型进行估计,方程如下: (17) 其中,Xit表示包括核心解释变量在内的所有解释变量与控制变量,ρ是被解释变量的空间自相关系数,λ是扰动项的空间自相关系数;W表示权重矩阵,由W=(wij)n×n组成;εit和vit表示误差扰动项,ui表示个体效应。 根据粤港澳大湾区2008—2018年的空间面板数据,利用SARAR模型进行估计。同时经过豪斯曼检验,确定使用固定效应估计该空间面板,得到的回归结果如表4所示。 表4 空间自相关模型回归结果 结果表明,核心解释变量e的一次项到三次项系数分别为-0.282、0.257与-0.064,与不考虑空间效应时的系数-0.209、0.209与-0.054接近。同时,经过计算,考虑空间效应后的函数性质与趋势相同。最后,三项系数均通过了1%的显著性检验,因此进一步证明了结果的稳健性。综上所述,无论是基本估计结果还是稳健性检验结果,都支持了本文的模型结论:产业集聚对经济增长的影响具有多样性与复杂性,其中粤港澳大湾区的高新技术企业集聚对经济增长具有两个拐点,呈先减后增再减的趋势。 本文通过拓展D-S垄断竞争模型,探讨集聚效应对经济增长的作用机理。更进一步,依此建立了三次项的计量模型,对粤港澳大湾区9市2008—2018年的面板数据进行估计,并进行了内生性和稳健性检验。根据分析,本文的主要结论有:第一,产业集聚对经济增长的作用存在至少一个拐点效应,这源于集聚的正效应和负效应的复杂变化。第二,实证表明,粤港澳大湾区高新技术企业集聚对经济增长存在两个拐点,呈现先增后减再增的趋势。对此我们划分了集聚的三个阶段,只有在集聚中期集聚对经济增长的影响为正。尽管集聚初期和集聚后期都会对经济增长产生负影响,但二者的作用机制有所不同。集聚后期是因为随着集聚程度的增加,集聚的正效应和负效应都在增加,但最后负效应大于正效应从而抑制经济增长;而集聚前期是因为集聚的正效应和负效应都不明显,这少部分企业在前期必须面临成本大于收益的处境。第三,在不处于高新技术企业集聚对经济增长影响的“上升期”的样本中,绝大部分城市实际上仍停留在集聚初期,还有部分陷入了“第一拐点陷阱”。因此,对我国高新技术企业集聚状况的担忧应更多地考虑集聚度过低而不是过高的情况。第四,考虑三次项影响后,第二个拐点是所追求的“最佳平衡点”。实证结果表明,粤港澳大湾区多数城市的集聚水平仍在第二个拐点前,大部分距离“最佳平衡点”仍有不小距离,因此有充分的发展潜力。 研究粤港澳大湾区高新技术企业的集聚现象,有助于进一步认识我国新兴产业的集聚现象。尽管当前传统制造业因为成本因素或环保因素等面临着集聚和发展瓶颈,但我国的高新技术行业仍处于起步阶段,可以对传统产业进行升级改造,未来具有巨大的发展潜力。因此,提出如下政策建议: 首先,各地区产业发展需结合区域各地实际情况,充分发挥比较优势,形成集聚合力。要充分利用企业研发、营销与生产可分离的特征,把制造部门布局于集聚程度相对较低、具有一定劳动力成本优势的地区,把总部或科研中心设在集聚程度相对较高、高端人才密集的地区,促使优势互补从而发挥协同效应。其次,要积极发挥企业创新和政府治理创新的重要作用。坚持创新突破企业发展瓶颈和提升低附加值环节的效率水平,克服集聚负效应的弊端,延长集聚正效应,从而带动地区经济高质量发展。再次,要加快数字化发展和数字化应用对传统产业赋能。数字化的高速发展使企业的信息成本和资源成本显著减小,不断降低运输成本和交易成本在产业集聚中的负面影响,进一步提升集聚的正效应。

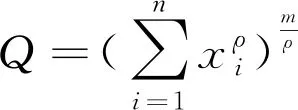

四、实证结果及分析

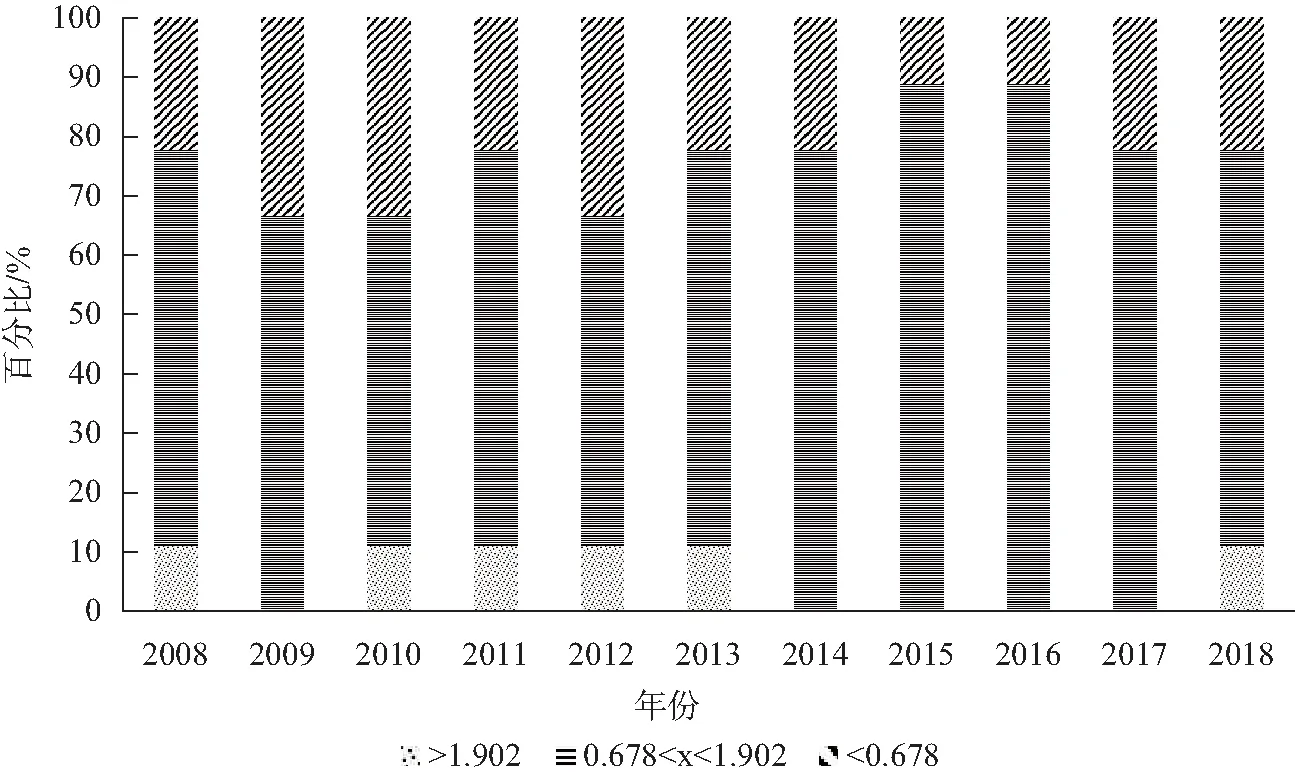

五、结论与政策建议