郁达夫与福州

孙玉祥

1936年2月,郁达夫应福建省主席陈仪(字公洽)之邀,从杭州到福州游览,被陈仪委任为省政府参议,直到1938年3月,郁达夫应郭沫若电邀,离开福州,赴武汉参加国民政府军事委员会政治部工作,任少将设计委员。此后,又于该年9月底回到福州,陈仪仍委任他为省政府参议,在“主席文书室”服务。

那时,沿海岛屿相继沦陷,抗战形势日益恶化,省政府已迁到永安。郁达夫在回福建的两个多月里,曾到闽东、闽南一带视察,并向陈仪报告有关情况。直到1938年12月18日,郁达夫应新加坡星洲日报社之邀任该报编辑,离开福州前往新加坡,也最后离开了中国,并于1945年8月29日在苏门答腊西部一个小市镇失踪。

在福建生活的短短两年半,不禁埋下了他婚变的伏笔,导致他离婚后一人远赴南洋,更在一定程度上决定了他后来被日军杀害的命运,谓之“命运转折点”,当非过甚其辞。

【为何去福州】

当年的福州虽地处沿海,是中国著名的侨乡,但较之郁达夫居住过的上海与杭州,无论在政治经济还是文化上都无法相提并论。郁达夫为何要舍弃江南佳地,跟自己的新婚妻子远赴福州呢?这说来话长。

1927年1月14日,寓居上海已婚且有孩子的郁达夫在老同学孙百刚家,偶遇了“明眸如水,一泓秋波”的20岁姑娘王映霞。经过半年坚持不懈的追求,在答应与自己结发妻子孙荃离婚,并付给对方补偿之后,当年6月5日晚,郁、王二人在杭州聚丰园举行了订婚仪式。1928年春,两人在上海举行婚礼,沉浸在甜蜜中的郁达夫不禁赋诗一首:“朝来风色暗高楼,偕隐名山誓白头。好事只愁天妒我,为君先买五湖舟。”

可这么一桩“好事只愁天妒我”的婚姻,代价却是沉重的,因为郁达夫不仅要付给前妻补偿,还要对新婚妻子有所表示。刚开始他租了一间小房子,后来王映霞的祖父和母亲搬到上海来,便再租了一幢房子,花销自然增加。婚后不久,他们就生下了第一个男孩,翌年又诞下一个女儿(后送给了保姆),为了生活开支,原本不愿教书的郁达夫只能远赴安庆任安徽大学中文系教授。可才去了四个月,就遇上兵变,只好返回。人回来了,工资却没有,王映霞催促郁达夫把钱要回来。几次催促无果后,王映霞挺着大肚子,一个人赶到安庆,要回了一学期的薪水,并把郁达夫的书和行李也带了回来。

随着时局的动荡和物价的不断上涨,郁达夫的作品销量远不如从前,经济压力很大,让他们有了远离上海的想法。最终,他们决定去王映霞的老家杭州。鲁迅为此写下《阻郁达夫移家杭州》,表示反对,诗中对郁达夫“携美人归隐西湖”不以为然,警告他去浙江,保不定会被那里的官员们“修理”,但此时的郁达夫已听不进好友的劝告。

到杭州的第二个月,王映霞生下了第三个孩子,她十分希望能有一间宽敞的、属于自己的房子。于是,他们用积攒下来的1700元买下了出租房旁边的一块空地。王映霞亲自设计,耗时半年,花费15000元左右建起了一座小房子。郁达夫为其取名为“风雨茅庐”,并在房子西南角题上“王旭界”三字,“王旭”是王映霞的本名。

据说,当时新房客厅挂着由著名学者马君武所书的“风雨茅庐”横匾,东壁有四个大镜框,上有鲁迅先生亲笔手书的《阻郁达夫移家杭州》。两间书房的三面沿壁排列着落地的高大书架,密密麻麻地放着近三万册中、英、日、德、法等国文字的书籍,其中存有宋、元、明、清各类书籍数千卷,清代的诗词集六百余种,外文书籍万余册。在《移家琐记》中,郁达夫对这个居处表达了由衷的喜爱:“新居在浙江图书馆侧面的一堆土山旁边,虽只东倒西斜的三间旧屋,但比起上海的一楼一底的弄堂洋房来,究竟宽敞得多了……原来我那新寓,是在军装局的北方,而三面的土山,系遥接着城墙……‘好得很!好得很!我心里在想,‘前有图书,后有武库,文武之道,备于此矣!”就今天的标准而言,也是一处读书人难以企及的住所。

然而,这座新房不仅掏光了郁达夫的腰包,还让他债台高筑。一生随性的郁达夫并不善于理财,金钱观念淡薄。有传言称,一次郁达夫邀请一位在军界做事的朋友下馆子,结账时,只见他将鞋垫掀起,从底下取出了几张钞票交给服务员,这让朋友惊愕万分,郁则笑笑说:“以前,这东西总是压迫着我;如今,我也要压迫一下它。”

为支付不菲的建筑费用,郁達夫连续两三个月省下烟酒钱,买了许多奖券,期待着“天上掉馅饼”的奇迹。据友人回忆,郁达夫之前就有买奖券的喜好,差不多每期航空奖券都要买,甚至还设计好中奖后的用途——一万元给富阳老母颐养天年,一万五千元供养妻儿,五千元接济穷朋友,自留部分携一妙龄女子同游四海……但这些计划只能成为“苦恼人的笑”,连末奖都未能光顾,身体反倒让劣质的烟酒坑害得不轻。郁达夫又接连买来《芥子园》《三希堂》等画谱,开始临摹学画,想靠卖画来攒钱盖房子。这当然也是幻想,最后,只能靠借贷草草完工。

债欠了就得还。所以,当一份月薪达三百大洋的工作摆在郁达夫的面前时,他毫不犹豫地接受了。1936年,陈仪主持闽政后,多方延揽人才,他十分赏识郁达夫的才能,知道他不仅文才好,也学过经济,曾在高校任教。2月6日,郁达夫在福州和陈仪见面时,陈仪当即表明“欲以经济设计事务相托”,“将委为省府参议,月薪三百元”。翌日,他收到陈仪的委任状。陈仪力邀郁达夫,因他和蒋介石均判断当时日本政坛温和派正与主战派争锋,福州有日本公使馆,希望找几个“日本通”安抚并翼助温和派,恰好隐居杭州的葛敬恩推荐了郁达夫。

郁达夫为陈仪所赏识,皆因二人早已结缘。郁达夫在《海上——自传之八》曾写道:“天气一日一日的冷起来了,这中间自然也少不了北风的风雪……一套在上海做的夹呢学生装,穿在身上仍同裸着一样;幸亏有了几年前一位在日本曾入过陆军士官学校的同乡,送给了我一件陆军的制服,总算在晴日当作了外套,雨日里当作了雨衣,御了一个冬天的寒。”这位送陆军制服的同乡是谁?据郁达夫长子郁天民透露,此人正是陈仪。陈仪与郁达夫的哥哥郁华曾有过一面之交,陈于1903年入日本陆军士官学校学习,1917年再赴日本入陆军大学深造;郁达夫赴日本留学是在1913年秋,因长兄郁华奉北京大理院派遣赴日本考察之便,携其东渡,开始了在日本将近十年的生活。当时陈仪知道郁华有个弟弟也在日本留学,便辗转送这件制服给他御寒。

【与佐藤春夫断交】

郁达夫在福州,先任福建省政府参议,以后又兼福建省公报室主任。4月28日回杭州,5月4日携王映霞同来福州,租住在光禄坊刘家大院的“景屏轩”里,但不久即返回杭州。

这时,求字的人渐多,每当总值日官夜值时,郁达夫便会还“写字债”,条屏、对联、中堂、斗方、扇面,大的小的堆满一室;附近装裱书画店铺的墙壁上,经常可以见到他的墨宝。

郁达夫17岁时留日,他曾自称大学四年读了一千部左右小说,最喜佐藤春夫和葛西善藏。此时的佐藤春夫由于发表了著名小说《田园的忧郁》,引起了日本文坛的广泛关注。对于本来就富于浪漫和感伤气质的郁达夫来说,佐藤小说中描写的那种“以厌倦、忧郁和厌世为基调的、颓废的诗一般优美的世界”非常符合他的艺术趣味,佐藤在小说中表现出来的艺术天赋,也令他叹为观止。

出于仰慕之情,1920年通过田汉的介绍,郁达夫结识了这位当时正在崛起的文学新秀。自那以后,郁达夫与佐藤春夫一直保持着比较密切的交往。他不仅多次独自拜访过佐藤,回国后仍十分关注佐藤的动向。1927年7月12日,佐藤春夫偕夫人等访问中国时,第一个到下榻处来看望他们的,就是郁达夫。

1936年11月郁达夫访日时,日本的中国文学研究会为他举行了热烈的欢迎会。会上,他见到了阔别8年之久的佐藤春夫。在欢迎会后,他还专程前往佐藤的寓所,看望了佐藤和他的家人。然而,此时的佐藤春夫已不再是过去那个多愁善感的诗人,他已成为所谓“国民感情的代辩者”,作为随军记者,写下了大量歌颂军国主义侵略的诗集、剧本等。在文章中,他把侵略并占领中国视为自己祖先的“责任”和自己有幸实现的“梦想”,完全沦为了一个狂热的军国主义歌颂者。

在这种心态的驱使下,佐藤春夫于1938年3月在《中央公论》杂志上发表了一篇小说《亚细亚之子》。小说中,“姓汪的革命文学家”影射郭沫若,“姓郑的中国朋友”暗指郁达夫。郁达夫被丑化成一个政府间谍,访日期间,负有暗中帮助在日亡命的郭沫若秘密潜逃的国家使命。

可以想象,郁达夫读了这个昔日老友的小说是何等生气,他自然不会姑息迁就。1938年5月9日,郁达夫写下《日本的娼妇与文士》,刊登在《抗战文艺》上。这是一篇犀利的杂文,他义正词严地批判佐藤春夫之流的无耻,痛斥道:“佐藤在日本,本来是以出卖中国野人头吃饭的。平常只在说中国人是如何如何的好,中国艺术是如何如何的进步等最大的颂词。而对于我们私人的交谊哩,也总算是并不十分大坏。但是毛色一变,现在的这一种阿附军阀的态度,和他平时的所说所行,又是怎么样的一种对比……”佐藤也看到了这篇文章,但他的反应居然是——在以后的小说版本中,干脆把“郑某”改成“郁某”。

这件事对郁达夫意义重大,因为他对佐藤春夫的斥责,实际上是对日本军国主义侵略政策的斥责,也因此埋下了他后来在南洋被日军追踪并杀害的伏笔。

【家庭解体】

如果说因为斥责日本军国主义作家,是郁达夫后来被暗杀远因的话,那他在此期间因为跟妻子王映霞的情变,则是他远走南洋的直接原因。

如前所述,郁达夫之所以到福州工作,根本原因是因为家累。而此时的王映霞,却也因为不愿舍弃家乡杭州的青山绿水与“风雨茅庐”的优越条件,除了郁达夫刚到福州那几天王映霞同去外,剩下的时间,她都带着一家老小留在杭州。

“见多情易厌,见少情易变”,王映霞天性外露加上风姿绰约,本就是一位交际名媛,在她的运作下,“风雨茅庐”很快成了达官贵人们交往的重地。常来“风雨茅庐”的有浙江省政府主席黄绍竤、杭州市长周企虞、省教育厅长许绍棣等。

1937年全面抗战爆发。为躲避战乱,王映霞带着母亲和孩子先到富阳,后转到丽水,当时浙江省政府的民、财、建、教四厅都已搬到丽水县城,王映霞得财政厅长程远帆的援助,住进省政府临时宿舍。这样一来,她自然与住在楼上的教育厅长许绍棣朝夕相见。许绍棣年轻时留学日本,与郁达夫既有乡谊,也有交情,他为人风趣,生性温和,许妻刚病逝不久,王映霞老公又不在家中,风言风语立刻插上翅膀,四处流散。

郁达夫虽远在福州,可还是时刻关心家庭动向的,红杏出墙的传言让他十分愤怒,质问无果的情况下,便想回家一看究竟。

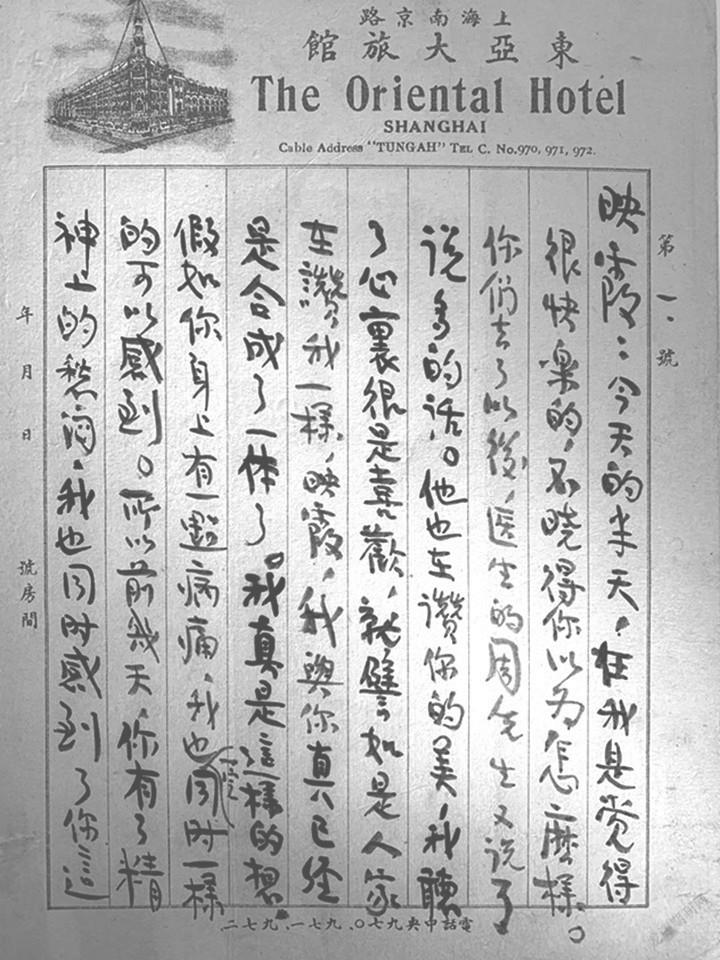

郁达夫回到丽水后,在家中发现了王映霞与许绍棣的通信,他顿时火冒三丈,与王映霞大吵了一架。王一气之下离家出走,住到了朋友曹律師夫妇家。郁达夫慌了神,以往都是他玩“出走游戏”,这回却更换了主角,他又气又恼,在汉口《大公报》上登出了侮辱性质的“寻人启事”:

王映霞女士鉴:

乱世男女离合,本属寻常。汝与某君之关系,及搬去之细软衣饰、现银、款项、契据等,都不成问题,惟汝母及小孩等想念甚殷,乞告以住址。

郁达夫一不做,二不休,又影印了许绍棣的三封“情书”,声称这是“打官司的凭证”,还请郭沫若等朋友前来勘察“现场”,要他们看一看王映霞“卷逃”后的痕迹,甚至致电浙江军政府,吁请查找王映霞的下落。一时间,舆论哗然。郁达夫从曹律师那儿得知王映霞的行止后,又急不可待地接她回家,王映霞自然不依。结果是,郁达夫乖乖认错,同意在《大公报》上再登一则《道歉启事》,稿子是王映霞起草的:

达夫前以精神失常,语言不合,致逼走妻映霞女士,并登报招寻。启事中曾误指女士与某君的关系及携去细软等事,事后寻思,复经朋友解说,始知全出于误会。兹特登报声明,并致歉意。

事情闹到这一步,王映霞觉得自己颜面尽失,也对郁达夫的感情产生了质疑,郁达夫这边也没讨到一个好,最终两败俱伤。事后,在朋友的劝解下,两人写了协议书,决定“让过去埋入坟墓,从今后各自改过,各自奋发”,重新好好过日子。

1938年深秋,武汉岌岌可危,郁达夫听从易顺鼎之子易君左的建议,举家迁至湖南汉寿。在汉寿安家后不久,郁达夫接到陈仪之邀,再次赴闽,而王映霞和母亲则带着三个孩子又开始了流亡生活——从汉口到富阳,又到汉寿,再到长沙。当王映霞带着孩子还在路途中时,郁达夫的电报又打到了浙江,除了打探妻子的消息,还四处询问王映霞与许绍棣是否同居了。这些王映霞都不知情,还是她在浙江丽水工作的弟弟后来告诉她的。

同年冬,郁达夫受《星洲日报》聘请,准备离开福州,南下前往新加坡。王映霞前来与他会合,王刚到福州,次日郁达夫即告知已为母子二人领好了护照,没等王映霞反应过来,第三天,郁达夫就带着妻儿踏上了远航的轮船。

到新加坡后,王映霞受邀主持《星洲日报》的妇女专栏。但郁达夫坚决不同意她担任这项工作,并说:“你若嫌太空,可以在家里‘数米。”换一个相对安全和全新的环境,本来对他们修复感情不无好处,可郁达夫却在这关键时候再次挑起事端。

当时,香港《大风旬刊》主编陆丹林向郁达夫约稿,他很快就收到了郁达夫寄来的20首加添注释的旧体诗词,总题为《毁家诗纪》,内容描绘了王映霞出轨的全过程。郁达夫还把他1937年底在福州天王庙里抽得的一张下下签写入其中:“寒风阵阵雨潇潇,千里行人去路遥。不是有家归未得,鸣鸠已占凤凰巢。”(签诗应该是经过了郁达夫的润色或是再创作)对于这送上门来的“名人八卦”,陆丹林如获至宝。他本可弭患于无形,婉言规劝郁达夫慎重此事,但他把朋友间的道义撇在一旁,全然不顾这组诗词一旦发出,有可能使郁达夫妻离子散的后果。

1939年3月5日,第30期《大风旬刊》出刊,果然洛阳纸贵,万人争阅,连印四版,轰动文坛。好朋友郭沫若对此也不禁叹息:“那些诗词有好些可以称为绝唱,但我们设身处地替王映霞着想,那实在是令人难堪的事。自我暴露,在达夫仿佛是成为一种病态。说不定还要发挥他文学的想象力,构造出一些莫须有的家丑。公平地说,他实在是超越了限度,暴露自己是可以的,为什么还要暴露自己所爱的人?”

王映霞读到这20首“家丑”诗词,怒不可遏,她认为郁达夫出此昏招,与当初在《大公报》上登载启事性质完全不同,上回他可能是一时冲动,这次则显然早有预谋。王映霞彻底寒心,作为应对,她以书信体的形式写了一封公开信在《大风旬刊》第34期发表,其中骂郁达夫云:“你却是一个欺善怕恶,得寸进尺的人,在忍无可忍的状况下,只好把你那颗蒙了人皮的兽心揭穿了。”1940年,郁、王协议离婚,王映霞抛下三个孩子,只身回到重庆。晚年的王映霞曾写过一篇《郁达夫与我的婚变经过》,回忆她当年离开时,只拎了一只小箱子走出房子。“郁达夫也不送我出来,我知道他面子上还是放不下来。我真是一步三回头,当时我虽然怨他和恨他,但对他的感情仍割不断; 我多么想出现奇迹,他突然从屋子里奔出来,夺下我的箱子,劝我回去,那就一切都改变……”可惜,终究没有“奇迹”出现。

不难看出,郁达夫的福州之行,可以说是他的毁家之始;而他的毁家之难,又直接导致了他南洋之行。

【为何离开福州】

关于郁达夫离开福州的原因,我们或许可以从他《毁家诗纪》中的《贺新郎》看出来:“忧患余生矣,纵齐倾钱塘潮水,奇羞难洗。欲返江东无面目,曳尾涂中当死。耻说与,衡门墙茨。”在词中,他表达出妻子“不贞”而给自己带来的极大屈辱,以至于有了无颜见江东父老的心理障碍,所以他决计远赴东南亚,借组织异域华侨抗日的机会,远离令他难堪的故乡。

现在还有一种说法是,跟王映霞有染的不仅是国民党文官许绍棣,让郁达夫害怕以至于要远走南洋的,其实是国民党大特务戴笠。郁达夫与戴笠同为浙江老乡,戴笠曾在杭州的浙江第一中学堂读书,而这所学校的前身就是郁达夫的母校杭州府中学堂,由此看来,郁、戴还是前后同学,这层关系,可能是郁、戴交往的一个契机。郁达夫在1936年2月14日的日记记录:“发雨农(戴笠字雨农)戴先生书,谢伊又送贵妃酒来也。”这是戴笠的名字第一次出现在郁达夫日记中。当时郁已赴福州任福建省政府参议,戴笠竟将贵妃酒追踪送到了福州,并且还是“又送”,可见郁、戴在杭州的交往就已非常密切。

戴笠与郁达夫虽是同乡兼同学,却是完全不同的两类人,他与郁达夫接近的目的究竟是什么呢?很可能“醉翁之意不在酒”,就在于郁达夫那位美貌而喜欢交际的夫人。如果這是真的,那郁达夫远走南洋的原因也就更为明确了——为了躲避这个杀人不眨眼的人。

当然,郁达夫离开福州,也有他自身的原因。郁达夫是诗人,有热情有理想,却不一定有实干之才,并不适合入仕。1936年岁末,郁达夫回闽时路过厦门,当时鲁迅刚逝世不久,厦门大学有些学生曾去拜访郁达夫,提到他们想恳请政府把厦门大学大门前那条大道改名为“鲁迅路”,以资纪念。郁达夫以为可以办到,但到厦门市长那里一说,才知道是国民党厦门市党部在反对。他回到福州去找陈仪,陈仪欣然表示赞同,可由于国民党福建省党部从中阻挠,这事还是没有办成。

陈仪本来相当器重郁达夫的才华,很想重用他,打算让他担任省教育厅长的职务。可跟郁达夫接触一久,发现他无论说话还是行动,均“随随便便,不受约束”,看来他“不是一个稳重老练的行政官吏的适当人选”,只好让他做毫无实权的“参事”。后来,却连这参事也做不下去了——郁达夫担任理事的《救亡文艺》,引起了国民党福建省党部和省保安处的注意,随后他和五位常务理事愤然辞去理事之职,以示抗议。也是因为这些原因,他才会于1938年3月应老友郭沫若之邀,赴武汉参加国民政府军委政治部工作。

(作者系文史学者)