苏东坡的诗词美食

陈鹏

用现代人的标准看,苏轼算得上中华第一吃货,也差不多是吃货里最有文化的那个,若有人要写本《中华吃货史》,苏轼注定是无法绕过去的存在。

他老人家看见个食材,要写诗;吃了一顿瓜果,要写诗;种了棵茶树,要写诗;想念老家的青菜,要写诗……凡与吃有关,灵感就没办法止得住。古之文人,爱吃者或许有太多太多,但敢于大方地站出来承认自己是个吃货,并随时准备吃将起来的,并不多。但苏轼根本不管这些,他总表现出一副吃货的状态,随时准备投入到吃吃喝喝的事业中去。

苏轼生活的北宋,为这位优秀吃货提供了必备的物质条件。北宋时,餐饮业已发展至一个全新的鼎盛阶段,今天中国人的饮食基调和饮食方式,彼时就已经基本定下。比如,煎、炒、烤、炸、爆的烹饪手法;比如,一日三餐制;比如茶和酒成为最重要的饮品。当时茶楼酒肆也多。孟元老《东京梦华录》记载,当时的开封城中,大小店铺名目繁多,既有达官贵人用餐和寻乐的豪华饭店,亦有普通百姓爱去的苍蝇馆子,大多生意兴隆,气氛热烈。

苏轼生活之年代,“太平日久,人物繁阜”,享乐之风盛行,人们喜欢宴饮、聚会、游玩,由此亦造就了餐饮业空前发达的态势,“凡饮食,时新花果,鱼虾鳖蟹,鹑兔脯腊”,无论荤素,琳琅满目,供应充足,只要兜里有钱,基本不愁没有吃的东西。身为吃货的杰出代表,苏轼生逢其时。

眉山:好吃莫过故乡

故乡眉山是苏轼的人生起点,也是他的食物原点。故乡的食物写进了他DNA里,无法抹去和篡改。

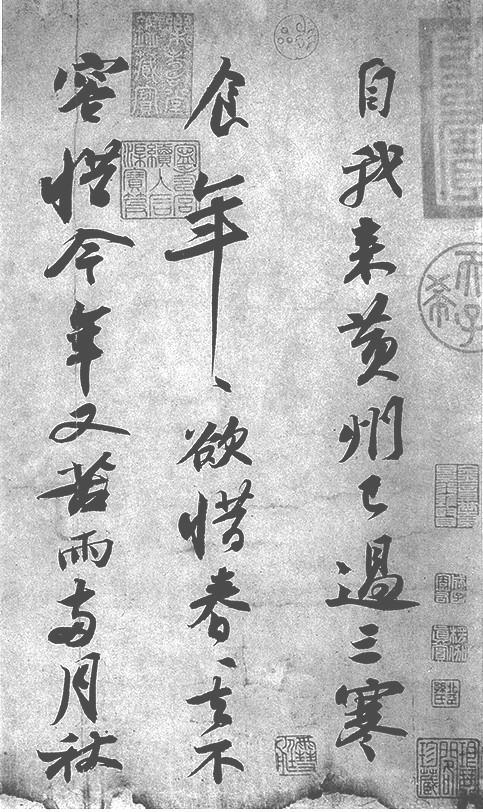

这个漂泊在外的游子,每当夜深人静,饥肠辘辘,想得最多的,还是家乡的那些美味。看他写的《元修菜》。苏轼贬黄州时,好友巢元修受其委托,特地从四川带来野豌豆种子,苏轼将其播撒于东坡的田间地头,自此便吃上了怀念既久的家乡菜。“余去乡十有五年,思而不可得”,十五年之后再品故乡滋味,怎能不让他激动乃至感慨,故有此长诗。

在这首诗的序里,苏轼交代了他为这菜取名“元修菜”的原因:

菜之美者,有吾乡之巢,故人巢元修嗜之,余亦嗜之。元修云:使孔北海见,当复云吾家菜耶?因谓之元修菜。

苏轼和巢元修都爱巢菜,巢元修对苏轼戏言:“假如让孔北海(孔融)看到这菜,他一定会说这是你巢家的菜吧。”苏轼因而戏称巢菜为元修菜。

这里藏着一个典故,出自《世说新语》。

梁国杨氏子九岁,甚聪惠。孔君平诣其父,父不在,乃呼儿出。为设果,果有杨梅。孔指以示儿曰:“此是君家果。”儿应声答曰:“未闻孔雀是夫子家禽。”

不知道是巢元修说错了,还是苏轼将错就错,这个典故确实用错了——误将孔君平当成了孔北海,不过好在二者都姓孔,并未伤害到本来要表达的意思。

他的另一首《春菜》诗,亦是对故乡滋味的深切怀念。想念家乡品类丰富的青菜,想到口水横流,想到百爪挠心,想到要赶紧回眉山——不能等到牙齿松动,那可就什么也吃不上了。

只可惜,自他出仕之后,仅在服父丧时回乡守制,在老家待了三年,此后漫长的一生里,他再未踏足过眉山一步,那些美好的味道,成为他永远的挂念和遗憾。

海南:穷时最识真滋味

苏轼爱吃,却不挑食,他的口味是开放的,对于世间大多食物,皆能安心享用,即便是那些有挑战性的食材,他也敢于一试。

在海南那几年,怕是他口味上遭遇的最大挑战了。“五日一见花猪肉,十日一遇黄鸡粥。土人顿顿食薯芋,荐以熏鼠烧蝙蝠。旧闻蜜唧尝呕吐,稍近虾蟆缘习俗。”(《闻子由瘦,儋耳至难得肉食》),海南缺肉,当地人日常食用之物不是老鼠、蝙蝠,便是蜜唧(蜜渍鼠胎)一类的东西,初时接触,苏轼即便闻闻也会呕吐不止,到后来终于敢尝试,但终归是不合口的吧。

儋耳靠海,有鱼可食,但海鱼又咸又腥,苏轼怕腥,“病怯咸腥不买鱼”,连鱼也没得吃。但不用太过担心,以他好吃的天性,在这海产丰盛之地,终能找到合乎口味的食物——他爱上了这里的生蚝,并为自己量身定做了两种烹饪方式:一是蒸煮,与浆和酒同蒸;二是烧烤,取其原味,熟后即食,“食之甚美,未始有也”。

生活条件差,这是现实——人不能跟现实较劲,衣还是得穿,饭还是要吃,无非是旧衣破裳,无非是食芋饮水,乐观豁达的天性总在困难时发挥作用,让他对恶劣的生存条件不以为意。“衣食之奉,视苏子卿啖毡食鼠为大靡丽”,苏子卿,即苏武,啖毡食鼠,恶之极也,苏轼将其視为奢华之事,意在鼓舞和鞭策自己,勿太过在意生存之环境,主动陷入自怨自艾之困境,自己虽比上不足,比下仍有余呢。

海南食肉机会少,吃得最多的是白水煮青菜,“煮蔓菁、芦菔、苦荠而食之。其法不用醯(醋)酱,而有自然之味”,估计是调味品匮乏,没有醯和酱,仅为营养和充饥,至于“自然之味”,怕也是一种自嘲而已。

白水煮青菜吃多了,也会厌烦。孝顺的儿子苏过想尽一切办法为老父亲改善生活。他发明了一种叫“玉糁羹”的美食,有好事者考证,这道美食虽有个华丽的菜名,但改变不了它只是道芋头汤这个无情的事实。所谓玉糁,不过是汤里放了点大米(有说玉米)而已。

苏轼吃后,拍案叫绝:“色香味皆奇绝。天上酥酏则不可知,人间决无此味也。”遂有诗赞之曰:“莫将南海金齑脍,轻比东坡玉糁羹。”老头儿又吹牛,不过芋头而已,能好吃到哪里去呢,不过汤中有儿子一片孝心,这大约才是他赞之为极味的理由。

告子有言:“食色,性也。”吃是人间第一等大事,是人的基本欲望,但当欲望得不到起码的满足时,苏轼并未怨天恨地,而采用“自我麻醉”的方式,成功地解决了这个矛盾。

他不仅将眼下那些难以下咽的吃食描述得天花乱坠,还将曾经吃过的美味写进诗词文章,借此一解对它们的思念之情,眼下吃不到,过过嘴瘾也好。

《老饕赋》就是此背景下的作品:“尝项上之一脔,嚼霜前之两螯。烂樱珠之煎蜜,滃杏酪之蒸羔。蛤半熟而含酒,蟹微生而带糟。盖聚物之夭美,以养吾之老饕。”

这段文字翻译过来,大约是这个意思:来来来,各位吃货朋友,苏某人跟大家说道说道,如何才能成为一个优质吃货。食猪肉要选择脖子后部那一小块,食螃蟹呢,最要紧是霜冻前肥美螃蟹的两条大长腿。樱桃放在锅中煮烂煎蜜最佳,蒸熟的羊羔肉上淋上杏酪最好。做蛤蜊和蟹这等海鲜,蒸时记得放点酒喔,有除腥增鲜之效,蛤蜊要半熟,蟹要微生——多吃这些好东西,慢慢你就成为人人尊敬的顶级吃货啦。

苏轼就是这样,越是在困难的情况下,越是在低潮的境遇里,越能发挥自身之创造性,做出颇具苏氏特色的美妙味道。

黄州:美食与心性

在黄州时,苏轼身为犯官,无薪水可领,且一大家子要生活,难免出现捉襟见肘之情形,因此,不得不量入为出。他购买食材,多选便宜之物,黄州靠近长江,盛产鱼和笋,这两样食材也便成了苏家厨房里的常客。

被贬惠州,没有黄州那般价廉的猪肉可食。经济状况也不允许他买肉,即便这种情况下,他还是想出妙法:买一些便宜的羊脊骨回家,将其煮熟,洒酒抹盐,烤至微焦,“得微肉于牙綮间,如食蟹螯矣”。

除去发明新吃法和心法之外,如何让普通的食物变好吃——这是苏轼的另一件法宝:与人分享。

比如,他曾郑重其事地约吴远游(即吴复古,苏轼友人)、姜唐佐(苏轼在海南时所收关门弟子)一起吃“蕈馒头”。蕈是一种菌菇,宋代的馒头与今天的馒头差别甚大,特指将有馅的发酵面团蒸食,所谓蕈馒头,应该类似于今天的香菇青菜包子。

某一年的除夕,苏轼去访吴复古,大概是聊得开心了,时间持续较久,肚子咕咕作响,到厨房里翻了一阵,只找到几颗芋头,两人便烧起牛粪,将芋头去皮,以湿纸包裹,扔进火中,“乃热啖之,则松而腻,乃益气充饥”,深夜里啃热腾腾的芋头,格外香甜美味。

鲁元翰曾送过苏轼“暖肚饼”,苏先生很感动,认为“其值万钱”,为示感谢,之后他也特地赠暖肚饼给鲁氏,并声明自己的饼“其价不可言”,大约是说“比你那个还好吃”。还特地描摹了饼的形状、颜色,“中空而无眼,故不漏;上直而无耳,故不悬;以活泼泼为内,非汤非水;以赤历历为外,非铜非铅”。

特别强调了一下两人的情谊,“以念念不忘为项,不解不缚;以了了常知为腹,不方不圆”。一起吃饼的好兄弟,我怎么能忘了你!其实送饼并不重要,重要的是这份情谊,一定要收下喔。你看,送块饼都能说这么一大堆,非苏大学士不可。这样懂生活的人,这样诗意的人生,纵使再贫穷,又怎么能拦住他享受的那颗心呐。

苏轼爱鱼并不是什么秘密,但他到底有多爱鱼?读读他的诗词就知道,如“芽姜紫醋炙银鱼,雪碗擎来二尺余”,这里的银鱼指的是鲥鱼;如“晓日照江面,游鱼似银瓶”,这里的游鱼指的是鳊鱼,即武昌鱼;如“西塞山边白鹭飞,散花洲外片帆微。桃花流水鳜鱼肥”,鳜鱼即桂鱼也;如“蒌蒿满地芦芽短,正是河豚欲上时”……剧毒的河豚也在他的关注之列。由此可见,他不仅喜欢食鱼,而且吃的种类亦颇多。

他最拿手的一道菜是鱼羹。以新鲜鲫鱼或鲤鱼活杀,放锅中冷水里,入盐、菘菜心,再放几根葱白,不要搅动。待半熟之时,再放生姜汁、萝卜汁及酒各少许,三者分量相等,临熟,放切成丝的橘皮。这鱼羹的味道,苏轼没说,估计怕说得太美味没人相信,就卖了个关子,“其珍食者自知,不尽谈也”,吃过的人都知道喔!

数年之后,在杭州太守任上,他与朋友聚会时,忽然技痒,忍不住复做此羹,请仲天贶、王元直、秦少章品尝。这次他终于没忍住,借朋友之口羞答答地把自己的鱼羹狠夸了一通:“此羹超然有高韵,非世俗疱人所能仿佛。”嗯,我这汤超凡脱俗,妙不可言,普通厨子确实做不来啊!

苏轼喜欢的美食甚多,但他对“羹”似乎特别偏爱,动辄就弄一锅,“时绕麦田寻野荠,强为僧食煮山羹”,想来是因为食材易寻,而且制作方便之故。

有鱼时煮鱼羹,无鱼时就煮菜羹,即便是无肉之羹,他一样吃得津津有味,“不用鱼肉五味,有自然之甘”,并名之曰“东坡羹”,具体做法如下:将大白菜、蔓菁、萝卜、荠菜切碎,揉洗数次,去除苦汁,并在锅的四壁及大瓷碗上涂油,然后把上述食材下到开水中,放入生米,姜少许,再将大瓷碗盖上,注意大瓷碗不要与汤接触,否则会有股油氣。锅上放甑,仍像平时那样蒸饭,但不能立即盖上锅盖,须要等菜的生气完全除尽才行。

如此这般,羹熟,饭也正好可以吃了。一举两得,赞不赞?

黄州土产丰富,物价便宜,“鱼蟹不论钱”,至于笋,可以自己上山去挖,我们经常向往所谓的幸福生活,哪承想就是这么简单,对一个急于满足口腹之欲的吃货来讲,还有什么比这更快乐的事呢。

另有一样极便宜的食材,也是苏轼的心头好——“黄州好猪肉,价钱贱如土”,之所以便宜,是因为当地人不懂如何处理,少食猪肉,导致供过于求。而对嗜肉如命的苏轼来讲,这真是个福音,便宜又美味,何乐而不为。

他做猪肉的方法特别简单:锅要洗净,添水少许,虚火慢炖,中间不要急,就让它一直炖吧,火候足了,管保美味——“早晨起来打两碗,饱得自家君莫管”,能吃两碗,想来味道一定极赞,而且不甚肥腻。后人管这道菜叫“东坡肉”,它的关键点是“虚火慢炖”——只有抓住了这个要点,才可能做出一碗合格的东坡肉。

苏轼不只在菜品上下功夫,也在主食上做文章,变着法儿吃“二红饭”便是在黄州时发明的主食。“新样二红饭”里的所谓二红,一是大麦,一是红小豆,将二者一起蒸,色泽红艳,因而称之为二红饭。大麦是粗粮,不好吃,然而用红小豆调味之后,口味亦随之变化,比原来好吃多了。

黄州纵然物价便宜,但架不住苏家本来就穷,一来二去,先前的积蓄快要花完了,必须勒紧裤腰带过生活,为了省钱,必须管住嘴,以节约为第一原则。苏轼苦思之下,得一妙计,说其妙,不过是确实可以节省,控制本不宽松的财政。这妙计便是:每月初取四千五百钱,分为三十份,一串一串挂在屋梁上,每天只用其中一串,不得超支。

元符三年八月,苏轼专门撰写一篇短文《节饮食说》,将其写成帖子,张于家中显著位置,以时时提醒自己和家人,保证从今以后,早晚饮食,不能超过一杯酒一个肉菜,贵客光临则不能超三杯酒三个肉菜,可减不可加。但凡有邀我赴宴的,我会提前告诉对方我的原则,主人若不照办,我就告辞回家。我这么做有三个目的:一是增加福分,二是护胃养气,三是节省钱财。

哈哈,说得这么义正词严,列举这么多理由,真实目的不过是——省钱而已。不过这个法子的执行效果到底如何,估计只有苏夫人知道了。

日子难过,但还想解馋,怎么办?这可难不倒我们的这位大才子。他有三种方法,可随时解馋。一是心理安慰法。他常常告诉自己,普通菜蔬和山珍海味相比,其实一点不差,同样可以充饥,可以满足口腹之欲,喜欢哪种食材,纯属个人爱好而已,与食材本身无关。他老年到海南时,因为缺少食物,他还曾习辟谷之术,吞咽日光以求自饱。

二是吃尽朋友家。他在黄州时结交的朋友,大多好客,他便会找各种机会,以访友之名,行口舌之欢,比如他的老乡,住长江对岸的王齐愈王齐万兄弟,便常邀请他过去做客,做丰盛的酒席来款待他。

三是聚餐解馋虫。苏轼虽常遭贬谪,好在他名声太隆,地方官大都尊敬他,官员的各种聚餐会上,一般少不了他的身影,这种酒席吃吃喝喝全无负担,借此机会,便可大快朵颐。

美食之于苏轼,不只是用来满足生理的需求,以及好吃的本性,還是他精神层面的一件大法宝。

苏轼身上像是安装了一个转换键,可根据实际情况随时切换。有则笔记说,苏轼苏辙兄弟被贬南迁时,相遇于梧州和藤州之间,路旁有卖汤饼的,兄弟买而共食,但那味道实在太差了,几乎无法下口。苏辙把筷子放下,轻轻叹气,苏轼则一口气吃得精光,他看着弟弟说,你还想细嚼慢咽吗?说完放声大笑。

吃货的最高境界

如果说吃货有境界的话,苏轼显然已经修炼到最高那层。你看他随时随地都在吃,无时无刻不在吃,他已然将自己的趣味人生奉献给了美食:不在家里吃,就在外面吃;富有时要吃,贫穷时也不忘吃;既吃有形的食物,亦吃无形之食物;一个人要吃,聚会时更要吃;旅游时要吃,出差时也要吃。

比如,苏轼在杭州任通判时,曾被派往湖州考察水利,行前,他特别写诗给湖州太守、他的老朋友孙莘老,在诗中,他历数湖州名产,洞庭湖的橘子、顾渚山的紫笋茶、梅溪的木瓜和吴兴厨子脍鱼的手艺……

提及水果,又是他的另一大爱好。而对水果更进一步的热爱,则是在被贬岭南之后。岭南特产之果,因交通不便,为中原罕见,尤其是荔枝,饱满多汁,甜蜜可人,一吃之下,顿觉贬谪生活也没有那么痛苦了,于是便有了那首著名的《食荔枝》诗:“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人。”

一般的荔枝,六七月间方熟,苏轼所食,四月即熟,实是惠州当地一个早熟的品种,肉薄、核大、味酸,远非佳品,但在苏轼已吃得津津有味,他说,“余在南中五年,每食荔枝,几与饭相半”。敢情真的是拿荔枝当饭吃。

苏轼爱肉,爱到什么程度呢?前面《节饮食说》其实已经为我们揭晓了答案:即便穷到那般田地,每天还要吃肉——五行缺鱼之外,他还五行缺肉。

但他吃肉也是很讲原则的——不亲自杀生,这样的习惯最初源于母亲程夫人之教育。而到了黄州之后,他决定在先前基础上更进一步,甚至微小如蟹蛤之类,也不要杀。

之所以有这样的决定,皆系此前乌台诗案得出的启示。当他被关在御史台狱中,犹如“待宰之鸡”时,对那种绝望与凄凉的心境有了特别真切和生动的感知。自此之后,凡有人送他活物,他都要放生。

他第一次到好友陈季常家时,陈家杀鸡捉鸭招待客人,他固然欣慰于陈氏的热情,却觉得因为人类的口腹之欲,要杀掉这些活物,于心不忍。待第二次再去陈家时,他首先声明,千万不要为他杀生。

为劝阻陈季常杀生,苏轼还专门作了首诗《我哀篮中蛤》。据说,陈季常读过此诗后,听从苏轼劝告,不再杀生。这诗甚至还影响到陈家的邻里乡亲,有人读后,不只不再杀生,甚至连肉也不再吃了。