郭爽:在小说中造一艘驶向月球的船

倪瑜遥 欧阳诗蕾

和记者去贵州小城调查溺亡案,与一对父女跟团到莫斯科旅游,在广州城中村附近寻找萧红的墓碑,在新加坡的植物园里遇见追寻父亲故事的儿子……在新小说集《月球》里,郭爽让角色们到各地漫游,而在现实中,这本书的写作伴随着她的迁徙、家人的离世和疫情的暴发。

2022年11月,郭爽凭借《月球》第二次入围宝珀理想国文学奖决选名单。这是她出版的第三本书,也是她的第二本小说集。“《月球》的叙事空间是多维的、流动的,人物往往不在‘此处,也不拘囿于一地,而是在不同的空间之间来回穿梭,时间亦随之压缩、扭转、变形。”南开大学汉语言文化学院教授曹霞评价。

大学毕业后,郭爽做了十年的记者和编辑,曾供职于《新快报》和《南方都市报》。刚进入新闻行业时,她去的是突发新闻部,经常在清晨接到新闻爆料电话就往事发地赶。她消化着广州城里的各种社会新闻,把冲击力很强的画面转化成“读者可以接受的信息”。“去了案发现场,有时一无所获,有时拿到点东西回去写,最后被主任压缩成一条几百字的消息。”业余时,她用笔名“米亚”发表虚构的小故事,描摹那些她在跑新闻时和日常生活中观察到的广州小市民,这些故事集结成《亲爱的米亚——在广州遇到的七十九个故事》一书出版。

十年里,她用本名写新闻,用笔名写小说。“很怕别人在我面前看自己写的故事,会觉得很不好意思。”她说,笔名“米亚”代表了一个脆弱和害羞的自己。

2016年郭爽从报社辞职,成为一名专职的小说写作者。第二年她的作品《拱猪》获得台湾华文世界电影小说奖首奖。她从“米亚”这一掩体中走出来,以本名郭爽面对读者。渐渐地,她有了更多的约稿,开始接受越来越多的媒体采访。在播客和视频里,郭爽声音温和、平稳,讲述自己如何从新闻工作者转向全职作家,如何在虚构故事中处理个人经验。

30岁之前,她一直朝着远离家乡的方向奔跑。从17岁离开贵州到厦门读书,之后在广州安家立业,郭爽觉得自己就像陀螺一样高速旋转着往前走。在经历媒体行业的剧变后,又被迫停下,去反思自己曾经陷入的集体话语,回望童年时代的山野、小城和家庭。她试图在虚构的世界里打捞这些碎片,弥合个体的痛苦和喜悦。

2022年10月,郭爽接受宝珀理想国文学奖的作者专访时,说自己的前两本书都比较多地在写想象的别人的故事,到了《月球》她开始不再绕开回答“我是谁”的问题。“‘我是谁不是简单的身份证上我是‘郭爽,而是一种认知的能力,你能够认识自己到什么程度。”

写完《月球》后,郭爽感到她局部地完成了自己。“我可以回到老家的房间,邀请年少的我去银河边了。我们握手,她会触摸到我手上为凿木造船而长出的茧。”在小说中,这艘船将驶向月球。

以下是郭爽的自述:

“虚构的能量能给故事带来什么”

2019年底,我爸生病住院,之后新冠疫情暴發,我开始写小说《挪威槭》。他被困在病房里陷入昏迷,而我也被困在家里。我就想和他再去旅游一次吧,就写下了一对父女的俄罗斯之旅。因为有疫情,我的活动范围非常有限,每天只能在医院病房和核磁共振室这两点间移动,被迫熟悉了医院的每一栋楼、每一台检查的机器,以及父亲的每一根手指。虽然被迫保持静止,但人不可能停止运动,思维的运动、情感的运动也是运动,你还是在带着这些东西往前走。这些事情虽然折磨人,但好像因为我在写作,所以也留下了一些东西。

《月球》这本书有三分之二是在疫情的影响下写出的。最先写出的是《月球》,接着是《消失的巨人》和《离萧红八百米》。

2020年夏天,那时我已经从广州搬到了上海。我在广州住了14年,根本没有想过有一天会搬离,也没想过之后会在上海待多久,一切都是这么临时。离开珠三角时,我突然意识到有些东西落幕了,可能是个体的,也可能是时代的。那个夏天我写了小说《换日线》,这篇是一个分界点,这个故事是以香港为背景写的。我当时觉得一切都摧枯拉朽又转瞬即逝,如果不赶紧写下来那种感情我自己都会忘掉。

我第一次去香港是2005年,去做采访,那时候还不会讲粤语。我在宾馆发传真时只能讲英语。香港和广州都是有热带丛林感的城市,但广州对我来说更平民,它有那种更传统的宗族的力量。那时两座城市都有很强的动能,互相影响又非常深,没什么界限的感觉。第二届宝珀理想国文学奖决选的时候(2019年)我和梁文道聊天,他知道我在广州是做报纸的,他对广州的媒体非常熟悉。我随口说我很爱看香港的一个杂志叫《饮食男女》,他说他也很喜欢,然后两人感慨说,这么好看的杂志怎么停刊了。那时广州的报摊上都卖香港的杂志,我确实每个星期都买。

对我来说香港是一种文化上的奇观,它异域的味道很重,但如果放在一个比较大的城市圈里,对比曼谷、福冈这些城市,香港又是非常中国的。它把20世纪的很多东西积淀下来,从六七十年代之后以流行文化的载体成为一种我们习惯的存在,之后又像一场海市蜃楼。城市也是一个有生命体的存在,似乎它在经历某种疼痛,但又好像幻灯片一样,迅速拉过了在你生命中的那些闪光时刻。

《换日线》写两个女孩的自我成长,她们在社会里遭遇了种种好的和不好的事情,你把她们放在一种短暂辉煌又迅速泯灭的文化中去看,这和她们的青春一样,一去不回。我写的时候有一种痛切感。但这两个角色又长出了很顽强的生命力,无论如何都要走下去,把一切路过的、影响了她们的人生的风景又甩开了。这种感觉蛮好的。

今年我写了一个电影剧本,名字叫《草木人间》。如果顺利的话看明年能不能上映。导演顾晓刚之前是做纪录片出身的,所以他一直对虚构这件事有很多疑问。然后有一天我写了一场一个母亲和她的闺蜜之间的戏。他说我现在知道虚构是什么了,虚构就是让没有的人活过来。

2015年2月,在德国柏林友人家,我意外戴上苗族头饰

虚构的能量到底能给故事带来什么?最核心的那个东西是人物真的开始有了生命,他们开始自说自话,有自己的动作、自己的情绪。你不知道他们会做出什么,会去到哪里。似乎什么都有可能发生,什么都有可能成立。我记得我写完第一篇小说的最后一个句子时又高兴又难过,觉得自己拥有了另一个世界。这种高兴和难过是我在其他事情上体会不到的。

上半年我在上海又经历了一轮疫情。那段时间因为剧本后期要做一些修改,我每天都要花一些时间跟剧组的人在线上讨论。其实这个也帮了我,让我没有被疫情牵引太多的注意力。为了让自己保持活力,我一边干这个活的时候一边也写了个小说,小说的标题是《游百病》。这是我们家那边的一个习俗。在五六月份很多植被已经长得郁郁葱葱了,虫害也开始出来了,所以到端午时会有很多草药交易会,会摆成很大的集市。人们也会在那天去健步走,一边走一边买草药,用草药熬水洗澡,或者有一些是拿来吃,祛病防灾。

小说写的是一对天生异禀的双胞胎兄妹,他们被别人说是“有病”。然后他们发明了一个游戏,就是躲到树上不下来,以此来抵抗这个世界。后来有一天哥哥发现妹妹开始有了另一种“病”,他觉得很孤独,知道即使他们俩一直相互陪伴,但人终究要一个人去面对这些。等兄妹俩再大一点后意识到自己可能不是真正“有病”的人,他们就想到了古老的仪式,决定去参加“游百病”。

当时写这个小说,可能是因为觉得人是不能一直待在屋子里的。确实上海在这次疫情之后有很多人生病,不单单是身体上的,还有精神和心理的。但人也得去找办法,找一些古老的智慧,不能让越来越机械的生活剥夺人的灵光。

2015年2月,在德国法兰克福“歌德之家”留影

纸媒剧变与欧洲难民危机,站在某个时代的尾声

在真正开始独立写作之前,我有十年的时间都在报业。我2005年从厦门大学毕业,然后通过校招进了《羊城晚报》,被分到《新快报》做记者。当时有一个培训环节叫轮岗,我去的第一个部门是突发新闻部,负责报道广州城里发生的很多意外事故。现在回想起来,从我开始轮岗到后来做记者的很长时间里,我最忘不掉的反而是一开始在突发新闻部的那些采访。

那时候经常早上五六点接到同事的电话,说哪里有一个案子。然后马上就跳起来,脸也不洗就往现场赶。运气好的时候警察还没有拉警戒线,目击者还没有被清场,你可以进到离现场非常近的地方,拿到非常多的“料”。如果遇上堵车之类的,你到的时候已经进不去了,也非常难知道发生了什么。

還有一种情况是受伤的人没有去世,但被送到了医院。嫌疑人已经被羁押,伤者的家属会有各种说辞,想利用记者,也想左右警方。这时你会见到人性的很多很复杂的方面。但那时候我又刚当记者,没有做好见到这些的心理准备。这可能就是广州给我的当头棒击。你刚到这个城市,还处在一个挣扎求存的阶段时就要去和这些事情打交道。然后还要拿出你的专业性来,把这些东西过滤为读者可以接受的信息。

我到现在还记得经常跟我跑现场的一个记者,他是从部队转业的。当时媒体很景气,各路英豪汇聚,你可以在报社遇见各种出身的人。我们有一次去杨箕,越秀区的一个城中村。那次的案子发生在傍晚。我们到的时候从广州大道进村的通道都被封了,人非常多,城中村本来就人员混杂,根本进不去。

我们从那里回来之后就说今天没“料”,突发新闻部的主任就让我们去他家。经常是这样,我们去了案发现场后有时一无所获,有时拿到点东西回去写,最后被主任压缩成一条几百字的消息。主任那时也还是个单身汉,就会叫上我们去他家吃饭,大家一起烧菜。他当时住在天河东路的一个老旧小区,从客厅的窗户望出去是一条很宽的主干道。我们几个记者就在他家做饭、吃饭。那天,那位当过兵的同事买了条鱼,他很耐心地洗那条鱼,然后煎,鱼很好吃。我到现在还记得那种氛围,就好像你忙活了一天,这个城市里发生了这么多你知道或不知道的攸关生死的事情,但这一天结束后不管你的活干得怎么样,你还是要回到你住的地方去烧一顿饭,去跟你最接近的几个人一起把饭吃下去。

所以你说在媒体的那种生活真的只是去采访一个人吗?至少对我来说不是的。那是一些具体的生命,以及公共空间、城市、国家这些所有大的小的搅和在一起。然后在20岁出头时你很想要知道自己以后会去到哪里。这些种种混杂在千禧年后的广州。

剧烈的变动发生在2013年,我身边开始有很多人离开,离开这个行业,也有的离开广州。似乎大家都觉得信号不能再明显了,你得赶紧走。你能感觉到整个公共的场域在急剧变化,你做的事情以后可能变得一文不值了,你以前做了十几年,你相信的东西没有了,该怎么办?

大概在2014年底,我有一个蛮好的机会,是去香港一个做社会创新的组织。录取我的是一位我很尊敬的女士,我们聊得很好。但她后来说你这次要考虑好了,可能你得再花一个10年的时间来做一个全新的领域,这个真的是你想做的吗?

她这样一问我就有点懵了,我之前没想过这么大的东西,就觉得是换一份工作。但这个工作是不是真的是我非做不可的事情?如果不是的话是什么?我从九龙坐直通车回广州的路上一直在想这个事情。第二天我就给前辈发邮件感谢她,也说如果有我最想做的事的话可能是写作。在说这个话之前我好像从来没跟谁说过我想写作,但一句话说了出来好像就明白了什么。我就开始找有什么办法能让我尝试写点东西。

我在2015年申请了一个基金会的项目。主办方没有特别具体的要求,只要你去德国实地采访并且做与德国文化相关的内容就可以了。我当时提交的报告主题叫“解锁格林童话——一个中国‘80后女孩的寻找”。后来经过曲折的过程,项目的成果变成了《我愿意学习发抖》这本书。

书的腰封上引用了但丁的一句话:“在人生的中途,我发现我已经迷失了正路,走进一座幽暗的森林。”我们会说父辈是集体主义的一代,但我常常反思“80后”一代也很容易陷入一种集体话语。如果没有整个传统媒体的断裂,我可能还会被一种大的信念或者说抱负裹挟,你似乎确实能改变民生,甚至是改变法律。你会觉得这个东西是有用的,是正确的。可是现实也会让你去问自己到底是怎么想的,很多时候你发现自己是怀疑的。在这种怀疑之下独立思考是一个艰难的过程。

2015年2月,在慕尼黑的國际青少年图书馆 (InternationaleJugendbibliothek),该馆是目前全球范围内青少年文学馆藏最为丰富的图书馆,我到达前工作人员已根据我的申请为我准备了二十余本相关书籍,对写《 我愿意学习发抖》 这本书帮助很大

这时候我第一个想写的东西和童年的自己有关。我有点迷失了,想找到那个还不知道那么多的自己对话。跟德国有关的显然是《格林童话》,我在小时候读了很多遍,关于远方、关于古老的故事、关于善与恶这些母题,这本书激发了我的很多想象。在德国做调研时我想了很多办法,有些很可笑。我做了一个转盘,在上面写了10个中国神话故事,在法兰克福的街头摆摊,希望有人来跟我交换故事。大部分尝试都不怎么成功。

后来很意外地,在德国中部的一个小镇上遇到一位比我大十几岁的女性,她把自家的老宅改造成了一间民宿。我当时根本没有想要采访她,只是像日常交往一样。但当我第二次去德国和她联系时,得知她离婚了。这对我的冲击很大,就像一个很亲近的朋友告诉你其实我们上次见面的时候我不好,现在我可以告诉你不好的原因是什么了。我回忆起我们当时在小镇上呆的那几天,她对我的照顾以及我们之间的交流,完全不是采访者与受访者的关系,而更像是朋友的闲聊。她告诉我她最喜欢的格林童话是《幸运的汉斯》,这个故事是讲一个人失去了所有,但他仍然觉得自己很幸运。知道了她的人生后我才明白为什么这个童话可以安慰到她。我用了两天的时间把这位女士的故事写了出来,当时没有想什么,只是觉得我要为她写这个故事而已。写出来后就像开了一道锁,一下就解开了。

我先后去了三次德国,分别在2015年的春节后和国庆后,以及2017年。我记得我第二次到那里时第一批难民已经抵达了慕尼黑,但整个社会还有能量去容纳冲突。等到我两年后再去时已经完全不一样了,右翼也好,难民问题也好,欧洲内部的很多问题导致民粹抬头,地缘政治越来越激烈。不单单是对难民,也对许多有色人种都不太友好。那时我确实也像看到了某个时代的尾声。

《我愿意学习发抖》这本书很特殊,它不是说你发现一个重大的社会事件,然后拼命去采访,去掘地三尺写出来。它只能发生在既传统又现代的人际关系里,你和书里的人物都知道一些童话,都相信一些情感体验。在德国时我像磁铁一样吸住那些人,写下他们带给我的东西,我一直觉得这本书对我来说很珍贵。

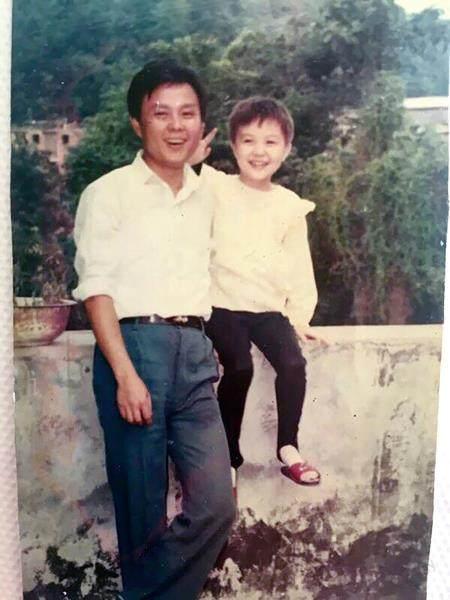

1992年,我和爸爸在阳台上,我们住四楼,山和树,鸟和昆虫尽在咫尺。在贵州,“开门见山”不是比喻,是写实

“我特别想和沈从文聊天”

在2016年7月我提出了辞职,开始待在家里写作。也许是德国之行给了我勇气,我发现原来我挺好的,这像一个无形的松绑,你会重新看待自己在做的事情的价值,以及如何更勇敢地去面对自己应有的价值。当时很多朋友和同事为我操心,也让我去做一些零碎的活儿。现在回头想,没有人把我要写小说这件事当真,毕竟报社里太多人是作家了,都出过书,没有谁辞职是为了去写小说。那一年我写完了《拱猪》,投给了台湾的华文世界电影小说奖,结果中奖了,非常意外。后来就有了一些约稿,以及出书的机会,好像也就坚持下来了。

最初的《拱猪》是一个很短的故事,只有一个小城女孩和她的妈妈,后来我加了另外一条线,是女孩去应援打call时认识的另一个阶层的女孩,这像是她伸向外界的枝条。一个少女想要挣脱她成长的环境,想要去看外面的世界。虽然故事的结尾是开放式的,但你知道她不一样了,她只是暂时被妈妈又拉住了,然而她一定会走的。我记得当时写的时候挺开心的,甚至根本没想过这个能不能写小说,就觉得能把自己的体验写进去了。因为我确实也看过不少选秀节目,也在论坛里混过,虽然没到去应援的地步,但对那些东西很了解。

贵阳花溪河,“高原明珠”。成年前我在这里度过了大部分的夏天

小说其实反映的是作者的精神构造。不管作者是怎样的风格,写怎样的题材,它呈现的是写作者脑子里在想什么。我们都玩过杀人游戏,游戏中每个人都有可能拿到法官牌、杀手牌、平民牌。从“天黑请闭眼”到“天亮请睁眼”之间有一些事情发生了。在现实生活中,大部分人手里拿到的都只是一张平民牌,在游戏结束之前都看不到全局,所谓真相大白之后你得到的也只是一个局部的事实。但如果你是一个最先被“杀死”的平民,你就可以跳脱出来,看得甚至比法官更清楚。在这局游戏结束之前天还要黑很多次,但对你来说已经永远没有天黑了。这可以用来理解很多时候发生在我们身上的事情,一旦你经历了某种身份的断裂,你就可以开始看得更清楚了。

一些人虽然也是了不起的小说家,但他们其他文体写得更好。比如在我心里契诃夫的顶峰是戏剧而不是小说,张爱玲和沈从文写得最好的是散文。但小说可能是影响力最大的一种文体,它会吸引更多的视线。所以一个作者如果同时写小说和其他文体的话,可能小说会是流传最广的。

我特别想和沈从文聊天,因为我觉得我和他都是从很偏远的、那种多民族杂居的文化背景里成长起来的。从他的写作中我能感受到山水和树木对他来说很重要,对我来说也非常重要。他十几岁就去当兵,然后去北漂,靠自由撰稿为生。我可能稍微好一点,考上了大学,然后也是去漂,以做报纸为生。虽然我和他有这种时代、性别或者性格的差异,但他能够让我看到从边远地方来到城市的平民知识分子的人生有多难。

我出生在贵州黔西南州的州府兴义市,5岁的时候去了福建泉州,后来回到贵阳上学,17岁考上大学去了厦门。在我工作之前主要是在贵州和福建这两个省份度过的。我经常会觉得自己是在河边或者树林边长大的,这让我感受到跟汉族完全不同的人对生命的理解。所以我特别能体会沈从文为什么喜欢写歌谣。不管是苗族、布依族,还是侗族,他们在表达感情,尤其是表达爱情的时候没有汉人那么拘束,也没有那么多顾忌。他们都会很自然地运用自己的歌声和身体去和其他人,或者更广阔的生命、森林和祖先去沟通。

我后来选择去厦门读大学也和小时候在泉州的经历有关。福建的民间信仰很多元,泉州大家都知道是“走三步一个小庙,五步一个大庙”。我读大学的时候经常在学校的球场上看见穿着僧袍的闽南佛学院的和尚在打篮球。一直以来我都是在很丰富的文化环境里的。有人说我写的东西看起来是普通人的普通关系,但是不平凡。我就想这个不平凡在哪里,或许在于很多时候这些人物不受所谓禁忌的约束。

2016年夏,去布依古寨听布依古乐的路上,窗外是喀斯特地貌下的贵州群山。此图后被用作我的首本小说集 《正午时踏进光焰》 的封面设计

在离职之前我有三五年都在写虚构的小专栏,用的是笔名“米亚”,那是一个很脆弱也很羞涩的自己,我也怕别人看到写这样的文章的我吧。直到我写第一篇小说《把戏》时用的都还是笔名。但写下《拱猪》去台湾参赛时我已经署回了本名。我觉得《拱猪》带给了我一些力量,里面有关于贵州的生活经验,方言特有的那种节奏让我找回了自己说话的感觉,我好像突然能够回去了。

我在十几岁时就决定要离开家去外面生活,离开我的父母和原有的环境,去建造属于自己的生活。走了这么远,走得这么快,现在突然发现以前觉得没有办法面对的负担突然能应对了,一点点捡起你来的路上的那些碎片。贵州对我来说是一个热气腾腾的平行世界,在这个世界里自从有记忆以来我就叫郭爽,我好像就接纳了过去我很想逃离的一部分记忆。

当你像一个陀螺一样高速旋转着往前走时其实没有什么太大的问题,但如果你突然停下来,你会发现自己没法完全忘记那些被抛在身后的东西。在突然暂停的情况下你很难讲清楚自己是谁,因为有些东西被封存了。你只能去重建一条路,看看自己到底扔掉了什么,为什么要扔掉这些东西,现在有没有勇气把它们拼成完整的。这是一个很困难的过程,但在写作中必须去完成。

我一直认为自己是个悲观的乐观主义者,在真正的死亡到来之前,你都没有能力说已经知道了一切的答案。当然你可以决定自己要过怎樣的生活。写作对我来说很重要,但是不是一个作家、是一个什么样的作家却一点都不重要。如果写作不能持续地给我带来一种行动力,或者让我的生命更整全的话,我觉得它和其他的事情也没有什么区别。

我的那种很复杂的精神来自于多样的族群和异色的民间文化,这些不是那么容易被归纳为可以清晰讲述的故事,我需要一个路径来把自己一点点地捏起来。在《我愿意学习发抖》里眼睛先看着外面的世界,再看到身边的人。《正午时踏进光焰》写的是父辈的故事,就是因为我想看清楚那些不太想去看的东西,似乎看清了它们就能看到我真正的恐惧是什么,就知道了原来我是这个样子的。再到《月球》,是把目光落到了自己身上。

但自己真的只是自己吗?好像也不是一个完全的小我,当你把这些东西都收纳到自己身上,知道这么广大的世界造就了你,而你不再有恐惧。