给妈妈当妈妈:记忆尽头缱绻母爱缓缓归

陆晓娅 依然

陆晓娅,原《中国青年报》资深编辑,首届邹韬奋新闻奖获得者。除此之外,她做教育、做心理、做公益,把自己活成了妥妥的“斜杠中年”。在诸多的“斜杠”中,有一个角色并不在她的计划之中,也不是她期待的,那就是给妈妈当妈妈!

2007年,陆晓娅的妈妈患了“认知症”,也就是“阿尔兹海默症”。随着病情的发展,陆晓娅和妈妈不得不进行了一场角色的互换——“当你不再认识我,妈妈,请抓紧我的手,像儿时你牵着我一般,我带你回家。”

以下,是陆晓娅的自述——

风起于青萍之末

人生中很多事情是不请自来的,你没法提前想好怎么对付,只有当它发生了,你才明白,在未来的日子里,你的人生将不再按照你的预期前行。

比如,我就完全没想到,我聪明要强的老妈居然会得“认知症”!等我们感觉到事情不对头时,老妈早已在病魔的偷袭下失去了往日的优雅——

我一天里会接到她好几个电话,说的都是同一件事情;家里烧饭的锅,锅把儿开始“残疾”,因为她忘了关火;貌似坐在沙发上认真读报,仔细一看,却发现原来那张《参考消息》头朝下……

2007年5月31日,我带妈妈去北医六院看病,她被确诊认知症。

事實上,早在20年前,妈妈脑部的退化就已经开始了。1986年底,我父亲在新华社巴黎分社社长任期上查出肝部肿瘤,同在分社工作的妈妈陪他回国治疗。八个月后,父亲的肝癌最终不治。安葬了父亲后,妈妈原本期待重返巴黎工作,但单位让她办了离休手续。最初几年,妈妈和朋友一起编纂《法汉大词典》,还曾到一家基金会上过几天班,但她没有在那里找到感觉。此后,除了偶尔出去旅游,她总是独居家中。也许,从那时候开始,她大脑中一场攻城略地之战已悄悄地打响:那里面正出现越来越多阴险的β-淀粉样斑块,原来灵动的神经元纤维也不再翩然起舞,而是慢慢地纠缠在一起……

在确信妈妈患上认知症之时,我也快到退休年龄了。我在网上看了很多资料,真是越看越害怕,当我知道有些认知症患者能活十年以上时,我感到的不是幸运,而是委屈和恐惧。

我一岁零九个月的时候,爸爸妈妈被调到北京进外交学院学习,我和刚出生的弟弟被送到了外婆家。快五岁的时候,父母将我接回北京,送进幼儿园。还没等我和他们“混熟”,他们就出国工作了。于是,我成了真正“全托”的孩子:不仅晚上住在幼儿园里,而且周末和节假日也都待在幼儿园里。

等到我10岁时,妈妈回国生下妹妹,已经变成一个陌生人。她又是那种很少对孩子表达爱和鼓励的人,因此我们的关系并不亲密,我们之间缺乏情感的黏合剂,我管这叫作“亲情失血症”。

事实上,我早就期盼退休,因为我已经准备好和朋友在公益领域创业,但如果全职照顾妈妈,我的一部分生命潜能就没有机会发挥了。

好在,妈妈的病还在早期,生活上尚能自理。她的楼下就是食堂,不想做饭了,她就坐电梯下楼去买饭。老妈还有个小时工,每周会过来帮她洗衣和收拾房间。而最为难得的保障,是我们姐弟妹三个人相互支持,同心协力,没人不拿妈妈当回事。

在妈妈患病最初,我只负责做老妈的财务总管。这让我得以在退休之后,还和“青春热线”的资深志愿者杜爽一起,创办了一个公益机构“北京歌路营”,服务于流动儿童和留守儿童。然而,随着病情的发展,77岁的老妈,记忆力已经在同龄人的最低水平上。这个病正在让她的记忆力和认知能力日渐退化。我发现自己除了工作外,不是“看妈妈”“和妈妈去公园”,就是“接妈妈”“送妈妈”,碰到这些“麻烦事儿”,不烦躁、不抱怨并不容易。

一天清晨,下了雨。恼人的暑热终于过去了。我抽出一整天的时间,带妈妈去玉渊潭公园看穿绿马甲的大黄鸭。然而,妈妈却对这只“崛起”在湖面上的大黄鸭没表现出一点儿兴奋之情,我不免有些失望。我在公园外面碰上卖莲蓬的,买了一把回家。但妈妈对莲蓬碰都不碰一下。我只好坐在妈妈身边剥莲蓬。于是,妈妈感觉到被冷落了。她开始拍门、拍床,表达她的不满。虽然知道她是病人,但我心里的火苗还是噌地点着了。我心里在说:“我牺牲了自己的生活来陪你,你一点儿都不知道珍惜!”

我受不了这种没事找事、假装耐心、鸡对鸭讲、没完没了的陪伴了。我想阅读,我想写作,我想备课,我想有精神上的交流……突然一下,我就觉得兴味索然,再也不想在妈妈身边待着了……

我借着要去银行,离开了家。虽然妈妈不断地望向我,那眼神分明在说:“你要去哪儿?”我还是硬着心肠走掉了。一路上,我都在想:我怎么了?我为什么突然产生了这么大的情绪?

直到后来,我在微信中看到一句话,一下子惊醒了我:“如果你仍然感到委屈,喜欢抱怨的话,说明你还在受奴役。”是的,我仍然被母爱缺失的心理阴影所支配,我仍把自己当作一个“受害者”,我仍然没有获得精神上的自由。

我突然就想通了,如果说,缺少母爱的我,注定了要去陪伴老妈走过她生命中最幽暗的一段路的话,就把它当成一个机会、一个使命吧!照顾好她,仅仅是为了她吗?不是,也是为了将来我不会后悔,是为了我自己和我的孩子最终能超越“亲情失血症”的影响,成为有情有义的人。

我给妈妈当妈妈

2013年9月,女儿去了旧金山留学。我像调频收音机一样,从为人父母转换到为人子女的频道,奔赴妈妈家中。到家,我拉着妈妈“聊天”,如果有别人在场,一定觉得我们母女两个聊得很起劲,殊不知,我完全听不懂她在说什么啊!午饭后,老妈通常是不睡午觉的,但我很累。于是,我哄她上床,在床头垫好靠垫,发给她半份《新京报》,然后我在另一头躺下,我告诉她:“现在是看报时间,咱们看看今天都有什么新闻发生。”

当然,这是哄不住她的,因为她已经退化到虽然还能“认得几个字”,但无法理解这些字词的含义。我和她对头躺着,这样我可以触摸到她的腿,可以抚摸和拍打她,让她感到安心,不会“闹”。

我就这么轻轻地摸着妈妈消瘦的脚踝,每当她发出一些声音表示烦躁时,我就会改为有节奏地拍打,就像女儿小时候哄她入睡时一样。妈妈真的就安静下来,不再出声。我悄悄抬头去看,发现她已经睡着了,我感到大为惊奇。在妈妈还没有患上认知症的时候,我就常常想在过马路、上台阶时拉她一把,但通常她都会甩开我。可如今,一个无比简单的动作,传递着亲密、温暖和爱,竟能令人安然入睡。

当我们发现妈妈在冬天是用热水擦澡而不是用淋浴时,我和妹妹开始帮她洗澡。开始的时候,我似乎只是在完成洗澡这件“事”,慢慢地,好像有一种不同的感觉产生了。给妈妈擦背时,我会感叹,这个饱满丰润的女人的后背,一天天失去了光泽,失去了水分,皮肤上开始有了一条条的褶皱……触摸着妈妈干枯消瘦下去的身体,那一点点滋生出来的感觉,或许叫作“怜惜”吧。

这怜惜每每在我给她涂抹润肤露时变得强烈。我的手触摸着妈妈的身体,一点点把润肤露涂匀,再轻轻地揉进她的皮肤里。我好像已经不再仅仅是为了减少皮肤的干燥而给她涂润肤露,也在把我的怜惜之情一点点地揉进这个躯体中。

妈妈能感觉到我的怜惜吗?她喜欢这样的触摸吗?她从来没有说过。只是,很长时间,她都拒绝阿姨给她洗澡,似乎给她洗澡是我和妹妹的专利。而大多数我们给她洗澡的时候,她都表现得“很乖”。

在肌肤与肌肤的接触中,我能感觉到,有些东西融化了,有些东西滋生了,那个很远、很有隔阂的“老妈”,渐渐变成了可以亲近的“妈妈”,继而变成了一个愿意被我们呵护的“小妈妈”。

我也渐渐学会“轻慢”对待老妈!给老妈穿衣,要轻手轻脚;上完厕所冲水,要等她离开之后,否則轰隆的水声会吓到她;睡前关窗关门,要无声无息,免得把她惊醒;耐心地等待她上厕所,用最琐碎的步子和她一起散步。玉渊潭的樱花开了,我们假装去日本赏樱;景山公园遍山都是中老年人的合唱团,咱们也去看热闹;过年了,咱们一起到城乡贸易中心买新衣……我开玩笑叫她“妈宝宝”,我问她:“我是你妈妈吗?”她说:“是。”我再问:“我这个妈妈怎么样?”她说:“还不错。”

可即便这样,认知症还是夺去了她生活的一些能力,她已经不能读书,不能看报,连五光十色的影像都不再能吸引她的注意力。最最要命的是,她的思维和表达能力在同步退化。我总在想,我们要做什么才能提高一点点她的幸福感呢?于是,在妈妈还未完全退化到不能思考、回忆和说话的时候,我常常会主动和她聊她的童年,她对自己原生家庭的感受,她生命中那些非常重要的事情。

在和妈妈断断续续的交谈中,我才知道,老妈的童年也有着心理创伤。在家里九个孩子中,她排行老三,得到的父母关爱比较少。为此,她一辈子都耿耿于怀。她如此要强,就是想证明自己不比别人差;我还知道了,原来想成为化学工程师的她,因为有了我,不得不牺牲了自己的大学学业,她说一辈子没有做自己喜欢且擅长的事情,是她最大的遗憾……我看到了她生命中的不容易,也看到了她了不起的地方,甚至看到了我与她的相似之处。

陪伴不再是一种无奈和煎熬。我给她买了涂色的画本,让她跟着我涂色;我和她下她喜欢的跳棋;我用iPad上的应用软件教她画画;我逗她回忆生活中的经历;我还假装帮她给朋友写信。甚至,我还带她去看了初恋男友!还记得那天带妈妈去看这个伯伯,天已经有点黑了。我给伯伯打电话,他到大门口来接我们。昏黄的路灯下,老人佝偻着身子走了出来,他看到妈妈,一把拉住了她的手。看到两个老人手拉手蹒跚地走在我的前面,我心酸不已,也感动不已……

记忆尽头爱亦缱绻

在我60岁生日那天,我对公益机构的同事说:“拜拜了,我要第二次退休了!”选择第二次退休,是因为老妈的病已经进入中期,真的需要我投入更多的时间和精力了。

我给妈妈喂饭,总是想让她多吃一口,再多吃一口。即使她已经不愿意张口,我也不会轻易放弃,总是拿着勺子在她嘴边“伺机而动”。有时她吃着吃着就困了,为了让她打起精神,我会用自己的额头碰碰她的额头,用手摸摸她的脸,或者唠唠叨叨地和她说话:“我是你的女儿,我来给你喂饭,你要多吃几口啊!”“今天真乖,又吃了一大口!”

我有一种感觉,妈妈好像已经快要忘记怎么吃饭了,据说认知症病人到最后就连咀嚼都不会了。现在,妈妈还能吃小半碗菜拌饭,喝小半碗米粥。当我能把食物一勺勺送到妈妈嘴里时,心里居然还常有“比上不足比下有余”的欣慰。

2015年,为了让妈妈得到更专业的护理,我们商量把妈妈送到附近一家养老院。妈妈的病情发展到这个阶段,她已经几乎记不住任何的人与事了,她不知道自己生活在哪里,也不知道我们是谁,陌生让她惶恐,惶恐让她需要他人来给自己定位。因此,生活在有很多人的地方,也许对她是有帮助的吧。这种形式更像是“送妈妈上幼儿园”。

1月5日,“入园”第一天,一切都出奇的顺利。护理员来了,医生来了,营养师来了,被一堆陌生人包围着,妈妈没有烦躁,反而因为得到了关注,脸上有几分高兴。这里也的确有几分像幼儿园:有的老人抱着洋娃娃坐在沙发上,有的乖乖地坐在放好餐具的桌子边上,等着吃饭。我拉着妈妈坐在沙发上,我听见她用小小的声音说“回家”“妈妈”。我心里一颤,此刻的她还是敏锐地感知到了环境的变化,心理上产生了紧张不安,就像当年那个刚从外婆家到北京就被送进幼儿园的我一样。我们给妈妈安排了一个过渡期:每天轮流出现在养老院里,减少她的分离焦虑,也帮助护理人员了解她的习惯。

第二天上午,我赶到老人院时,看到护理人员正带着一帮老人到楼顶晒太阳。一个会唱歌的老人,正带着大家唱《东方红》,而我的老妈正跟着一起拍手。我不确定这是否能减轻妈妈的孤独和寂寞,但至少这里的人际互动要比家里多了很多。

妈妈“入园”一年多了,我送给她一样特别的礼物——“口水巾”。流涎水,也没有什么要紧,戴上口水巾,及时擦掉就行。

成问题的是,给妈妈喂饭更困难了。过去妈妈是“二等饭民”,吃的是剁碎的菜和肉。现在,妈妈已经降级为“三等饭民”,只能吃糊糊了。

和流涎水、吃饭困难比起来,更大的问题是,妈妈不能抬头了,而长期低头让妈妈颈部的肌肉极为紧张,还造成了右眼睑的水肿。

以前去看妈妈,虽然她不再认得我,我也不会感到太难过。但当妈妈不再抬头望向这个世界时,每次走进大厅看到她低着头坐在沙发上,两手紧紧地捏着自己的衣服,我都感到分外酸楚。我能感觉到她的那份孤单,还有无时无刻对外部世界的恐惧。我只能慢慢地抚摸她,给她按摩,一点点地为她放松,也一点点地让她感知,坐在她身边的这个人,是爱她的,是希望她感觉到自己还是被爱的。

进“幼儿园”两年了,妈妈从大班降到中班,再降到小班。生命与生命之间的语言连接已经断掉,但身体之间还能“通信”。我给她按摩,搂着她,拉住她的手,发送爱的密电码。

亲自给妈妈喂饭,也是我能给妈妈最后发送的密电码。通常画风是这样的:我坐在她跟前的小板凳上,拿着特意折弯了的勺,一边说着“张嘴”,一边把糊糊、米粥送到妈妈的嘴里。若是勺子到嘴边她真能张大嘴,我就会一个劲儿地夸她“真棒”“好乖”。当喊“张嘴”的时候,我也会不由自主地张开自己的嘴,好像这样妈妈就能把嘴张大一样。

一周七天,至少有四天我们会轮流出现在养老院里:推妈妈到花园晒太阳,给妈妈喂饭,拉她走路,到小医院找大夫给她按摩……我已经很多年没有关过手机睡觉了,一天24小时开机,只是害怕不能及时接到那个电话。但2019年11月,这个电话还是来了。弟弟和弟妹以最快的速度赶到养老院,把妈妈送到医院急救。妹妹也火速从外地赶回。老妈心梗,很快就送入了朝阳中西医结合急诊抢救中心的CCU(心脏科重症监护室)。

11月15日中午,妈妈再次心梗。医生告诉我,这一次可能没有希望了。我把手放在妈妈的额头上轻轻抚摸,她睁开了眼睛,一眨一眨地看着我,嘴里发出咕噜的声音。早已失去了表达能力的妈妈,是认出我来了,想和我说话吗?

我抚摸妈妈的额头,拉住了妈妈那只没有扎针的手。护士惊讶地说:“血压怎么那么高?”我也一惊。我想,那是我拉住媽妈手时,她的身体做出的反应吗?生命真是太不可思议了!我趴在妈妈身上,轻轻地对她说:“妈妈,这些年你太辛苦了,你要是太累了,就放心地去吧,去和爸爸团聚吧!你的三个孩子都很好,谢谢你,谢谢你给了我们生命……”

在我的诉说声中,我的妈妈,一个从江南水乡走出来的知识女性,走完了她89年的人生。

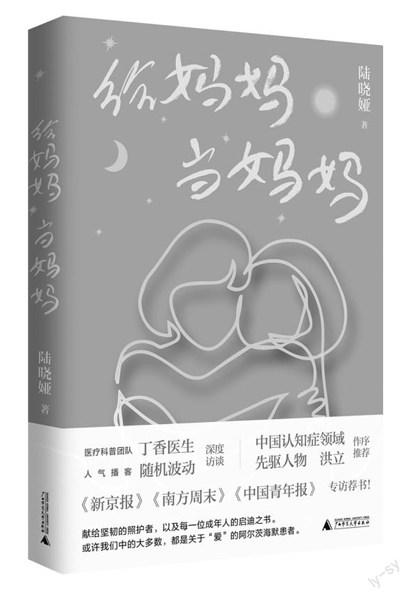

这几年,我断断续续记录了陪伴妈妈的过程。虽然,随着病情的加重,她不再认得我们了,但是我知道我和妈妈之间有了很多温暖的互动,我们亲近了很多,乃至妈妈去世后,我比自己想象的要悲伤很多。我一个人跑到海南,在大海边上静静地回想这十三年和妈妈在一起的日子,一边流泪,一边开始整理陪伴妈妈时陆续写下的笔记。2021年,我的随笔被整理成书,取名《给妈妈当妈妈》。

如今,老龄社会正在到来,让长辈能得到我们陪伴,能在爱中离世,这是一件非常值得努力的事情,因为它会留给你巨大的情感财富,也让这个世界有更多的暖意和爱意……

(文章综合整理自新民说/广西师范大学出版社《给妈妈当妈妈》,陆晓娅著)

编辑/包奥琴