起源的故事加拉帕戈斯群岛纪行

Jesse Ashlock

数月之后,我还在回味海龟缓缓离开岩石海岸,穿越光束游向神秘的大海深处的画面。在我看来,海龟是一种柏拉图式的动物,它纯粹而原始,又有点神秘。在那一刻,没有其他动物,也没有其他人,只有我与这种古老的生物一同穿越海平面下无边的寂静。

浮潜老手都能明白我说的这种感受,不过,我在潜水方面是个新手。几年前在卡门海滩(Playa del Carmen)我有过一次不愉快的潜水经历,那里海水浑浊、波涛起伏,潜水装备既廉价也不合身,自那之后,我就一直再没尝试过浮潜。就在要启程登上银海邮轮全新的“Silver Origin”号去加拉帕戈斯(Galápagos)的前几周,我忽然意识到如果不浮潜会错过很多美好的事物,我应该再尝试一下。

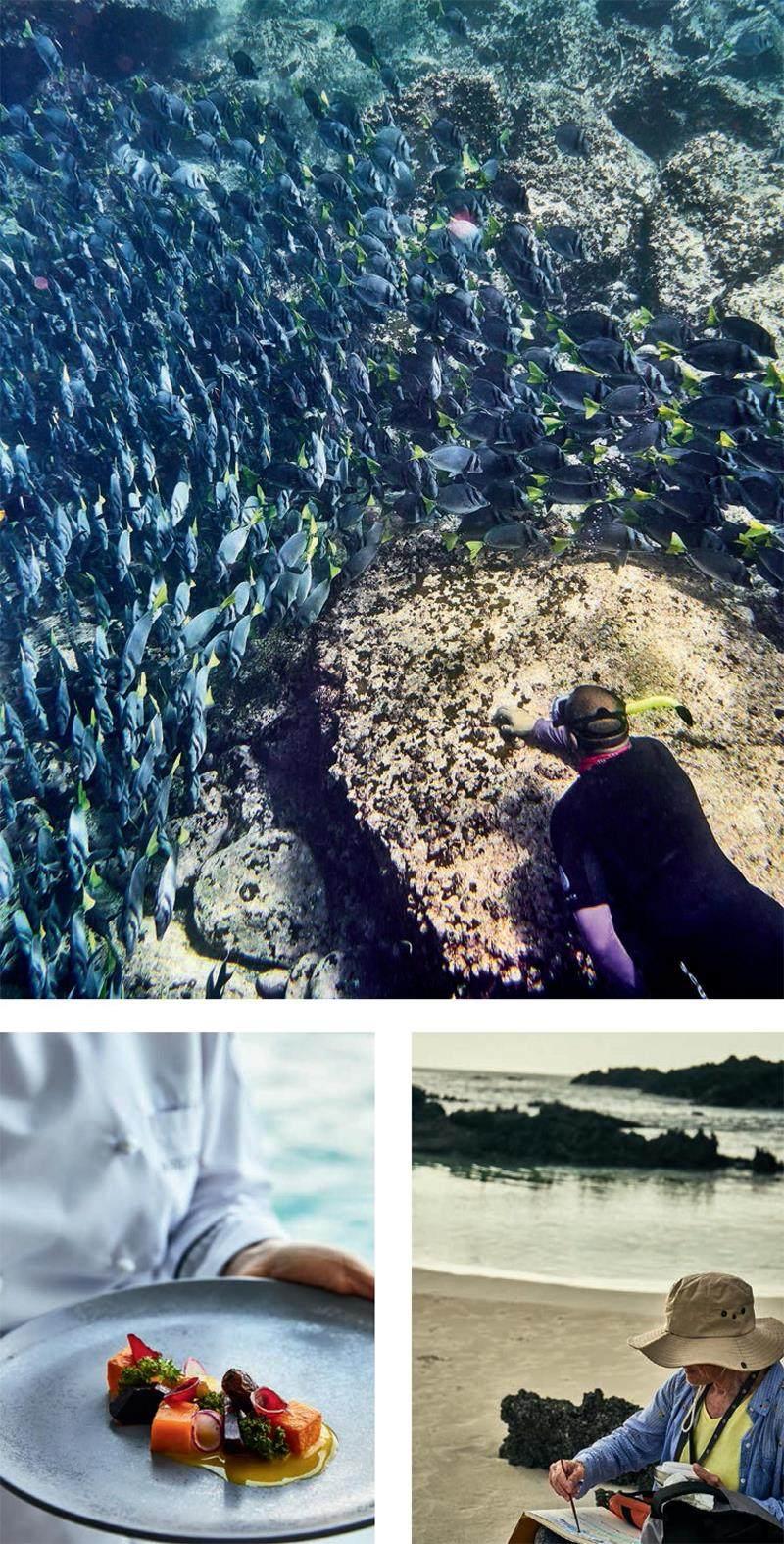

几周后,我站在赫诺韦萨岛(Genovesa Island)的海滩上,学习探险向导哈维尔·坎多(XavierCando)快速教授的浮潜技巧,比如怎样正确呼吸、佩戴浮潜面罩、给潜水面镜除雾等。我并非没有恐惧,但当我踏进水里,确信自己并不会溺水后,便舒服地游向海底的大裂缝,那里闪闪发光的扳机鱼和鹦嘴鱼梦幻得令人瞠目结舌。那里还有可爱的加拉帕戈斯企鹅、加拉帕戈斯小鯊鱼和3只巨大的菱魟,它们在海沟底部卷起一股股沙子,然后又出现了一大群同步移动的银色凤尾鱼,我还看到了加拉帕戈斯锯尾吊。向导杰夫· 马尔克斯(Jeffo Marquez)潜入它们当中,鱼群围绕着他,杰夫像“加拉帕戈斯摩西”一样高举双臂直立在海中。

浮潜结束,我们依依不舍地回到橡皮艇上,兴奋地交换着在海下的见闻。我禁不住问自己,怎么可能大半辈子都没有尝试过浮潜呢?

从某种意义上说,加拉帕戈斯的故事藏于海面之下。正如达尔文在此地逐渐认识到的那样,加拉帕戈斯是一扇通往地球生命奥秘的隐秘之门。巨大的塞舌尔海鸟、加拉帕戈斯象龟、在活泼的温血加拉帕戈斯企鹅旁晒太阳的冷血海鬣蜥 —— 它们都是大自然“实验室”的产物,引得一代代的进化生物学家为之着迷。当然,镌刻入这片大地的故事不仅关于物种的起源,也揭示了过去几世纪人类如何影响这片岛屿。加拉帕戈斯象龟繁育中心存在的部分原因就是保护象龟的卵不被老鼠偷食,老鼠是在18世纪跟着海盗和捕鲸船队来到这片群岛的。你还会在北西摩岛(North Seymour Island)看到加拉帕戈斯陆鬣蜥冲你“微笑”,褐色的皮肤松散地折叠在它们身上,就像一件宽松的毛衣。这些陆鬣蜥来自附近的巴尔特拉岛(Baltra Island),20世纪30年代,美国科学家将它们带到加拉帕戈斯,进行达尔文进化论实验。

至今,加拉帕戈斯是世界上最完好的保护地之一。群岛的21座岛屿中仅有4座有人居住,定居点仅占陆地面积的3%,余下部分都是1959年建立的国家公园。1998年,为了应对环境问题,厄瓜多尔政府颁布了特别法,限制岛上常住人口的数量,从源头上阻止移民进入加拉帕戈斯。特别法还设立了加拉帕戈斯海洋保护区 —— 这是世界最大的海洋保护区之一,今年早些时候,厄瓜多尔政府又将其面积扩大了40%。

旅游业也受到严格监管,游客必须以小团体形式在持牌导游的带领下,按规定时间游览加拉帕戈斯国家公园内的景点。每艘游轮最多只能搭载100名乘客,须按照厄瓜多尔政府规定的航线航行,而且游轮之间要保持间距,同一景点每次只可有一艘游轮访问。这些规定除了保护加拉帕戈斯的生态系统外,还为这里留存了一种天堂般的遥远感。旅行的这一周,除了在定居地之外,我们只看到几艘私人船只。

银海邮轮全新的“Silver Origin”号取代了此前在加拉帕戈斯运营的“Silver Galápagos”号,它比以往任何游轮都更适合在该地区巡航。这艘游轮的一些重要功能隐藏在乘客看不到的地方 —— 比如动态定位系统,可以避免在脆弱的海床上抛锚、破坏生态;还有先进的淡水净化系统,帮助大大减少船上塑料制品的使用。带我体验过几次皮划艇的莱安德罗· 瓦卡(Leandro Vaca)说他最喜欢这艘新船的船尾装载系统,它可以承载更大的橡皮艇,能让游客乘艇出海探险时更加平稳。于我而言,除了大地色系的豪华设施之外,最宜人的莫过于明亮的落地窗和宽敞的甲板带来的人与自然的连结,还有观星平台 —— 有一晚,船上所有乘客都聚在那里欣赏远处伊莎贝拉岛(IsabelaIsland)沃尔夫火山喷出的熔岩,那座火山已经喷发了好几个月。

当然,即便这艘船拥有世界尖端科技和漂亮的设计,但如果没有优秀的工作人员也会黯然失色。除了开朗的酒店经理胡安· 阿尔塔米拉诺(Juan Altamirano)、乐于助人的钢琴师比利·切罗(Billy Chero),我在“Silver Origin”号上相处最多的就是探险向导,比如莱昂德罗。他们大多曾在“Silver Galápagos”号上一起工作,彼此之间的情感就像他们对加拉帕戈斯的喜爱一样强烈。有一次我同莱昂德罗从伊莎贝拉岛的红树林潟湖回来,在那里看到了小鲨鱼和守卫鸟巢的湿漉漉的褐鹈鹕,毛茸茸的雏鸟从巢两边探出头来。莱昂德罗跟我说,船员们时常在轮休时进行即兴比赛,比如划皮艇、唱歌。“我们是一家人”,他说。

我最喜欢的向导是胡安· 卡洛斯(Juan Carlos),他是基多人,从1980年开始当导游。胡安戴着金框的飞行员墨镜和牛仔帽,说话彬彬有礼,总爱用“女士们和先生们”来称呼他的团员。第一次和他出游是去巴托洛梅岛(Bartolomé Island),俯瞰干燥而梦幻的沙利文湾(Sullivan Bay),据说是19世纪末的熔岩流塑造了这里的地形。胡安指给我们看各种地质形态,有的像皱褶的布料,有的像意大利面,还有的像大肠。我们走到一片平坦凹陷的广阔地带,它的肃穆壮美令人叹为观止,像是迈克尔· 黑泽尔(Michael Heizer)的大地艺术作品。胡安说:“我非常喜欢这个地方,因为它是地球生命的开始。这个贫瘠的地方终有一天会分解成土壤,吸引来一些植物生存,这太美妙了。”我知道他曾在这里对其他旅行团做过类似的演说,但我还是被这份深沉的情感打动了。

几天后,我跟胡安在圣克鲁斯岛(Santa CruzIsland)云雾缭绕、郁郁葱葱的高地徒步,我们来到蒙特马尔(Montemar)咖啡农场,那里种植着美味的阿拉比卡咖啡豆,咖啡收益被用来保护加拉帕戈斯象龟,它们的洄游路径正好直穿该地。我们停下来观察一只跃跃欲試跳进泥坑的重达250千克的巨龟,胡安告诉我这些巨龟的繁殖过程极富挑战性,他近乎悲伤地解释道:“通常,爬行动物之间的交配都不太有趣或美妙。雄龟会发出一种声音让雌龟迷失方向,从而‘捉住雌龟完成交配。”

后来,我在圣克里斯托巴尔岛的塞罗科罗拉多陆龟保护区听到了他说的这种声音,那是我第二次遇到加拉帕戈斯象龟。那天我的向导是宝琳娜· 阿吉雷(Paulina Aguirre),在我们看着象龟伸长脖子争相抢占吃树叶的最佳位置时,她深情地回忆起自己在基多的学校里养过的象龟。我们继续沿小路前行,遇到了胡安,他笑得很开心。“象龟正在森林里交配。”胡安用西班牙语告诉宝琳娜。我们走进一片毒番石榴树林,远处池塘边的空地上聚集着四只巨龟。每隔大约半分钟,我就会听到一些低沉的哼唧声。

关于这次旅行,还有一部分我尚未提及:我的旅伴 —— 我的母亲爱丽丝。我们生活在不同的大洲,相距有6000多千米,这是新冠肺炎疫情暴发以来我们第一次见面。事实上,我们已经很久没有真正单独相处了。“有多久?”我问她。“哦,在你有孩子之前了。”那已经近10年了。

在“Silver Origin”号停靠达尔文湾的第一个早晨,只有我们俩出现在观星甲板上,时间是5点45分。我从那里能看到赫诺韦萨岛的火山口,赫诺韦萨岛是群岛北部的一座盾状火山,从地图上看,它就像一只猛禽的头,海湾是它的喙,导游称它为“鸟岛”,还因为这座岛是加拉帕戈斯鸟类多样性的代表 —— 蓝脚鲣鸟、红脚鲣鸟、橙嘴蓝脸鲣鸟、大军舰鸟、加岛叉尾海燕、短耳鸮等都栖息于此。蓝色的天空渐渐明亮起来,金星和近乎一轮满月斜斜悬在头顶,这些史前动物聚集在镰刀状的玄武岩岛屿上方,像五彩纸屑般飞旋,形成巨大的黑色漏斗,身后是粉色的云彩。此处唯一的声音是远处的鸟鸣、风的沙沙声、海浪的拍打声,还有船只发出的轻微的“嗡嗡”声。空气中有一种被海水的咸味阻断的淡淡的香味。我们不远万里来到这里 —— 母亲来自布达佩斯,我来自纽约布鲁克林, 最终我们在这个荒凉偏僻的地方相聚了。

那天晚些时候,我们和一群人登岛探险,经由一条名为“菲利普亲王台阶”(Prince Philip's Steps)的小径上岛,那是一个形成于岩石中的天然楼梯,以已故的爱丁堡公爵之名命名,他曾在20世纪60年代坐游艇来过。鲜红色的红石蟹在黑色的火山岩上疾速爬行,像 是一种欢迎仪式出现在我们的每一个登陆点。

向导杰夫就在这些岛屿上长大,他像足球比赛解说员一样可爱地分享着有关岛屿的秘密。他用主持人的腔调讲述红脚鲣鸟的交配仪式:“雄鲣鸟主要是唱歌,并把喙指向天空。”一只军舰鸟的鸟粪掉落到我们的团友塔米身上。杰夫告诉她:“这意味着好运。上次发生这档子事儿,我们看到了海豚。”塔米和她的朋友妮可莱特来自西雅图,是我在这趟旅程中结识的好朋友。友善幽默的玛丽亚和理查德也是,他们是一对来自委内瑞拉的新婚夫妇。我去深海浮潜时,他们会陪我母亲一起远足。晚上,我们这群人会聚在休息室跟着乐手比利一起唱歌。我们听厌了 DancingQueen、Rocket Man 和 Macarena 时,比利就会按我们的要求学新歌在第二天晚上表演,比如 Someone Like You 、Faith 或 Sweet ChildO'Mine 。看着我母亲和塔米、玛丽亚一起高歌,这是我整个星期最美好的回忆之一。

在“Silver Origin”号度过的时光不只加深了我对加拉帕戈斯的了解,也加深了我与母亲的关系。我给她介绍了当地特色菜酸橘汁腌鱼,船上供应着美味且花样繁多的酸橘汁腌鱼;我看着她在 Cerro Brujo海滩上作画,那是圣克里斯托巴瓦岛上一片白沙和火山岩组成的沙滩,她被腳边的一头海狮分了心;我看到她被小小的加拉帕戈斯企鹅萌化,企鹅勇敢地大步走下光滑的岩石,一只一只跳进波涛汹涌的海水中。

航行的中途,又只有我们俩在观景台上看日落,希望能再次目睹与前一晚那般惊艳的晚霞。高耸的云层挡住了这场日落大戏,但我们享受着吹在脸上的风。

然后突然间,天光开始从云彩边缘渗出,海面呈现出一种白金色的光泽。晚上10点,我们看到了海豚,证实了杰夫的预言 —— 一共有3头,它们腾空而起又纵身跃入水中,循着正弦波的轨迹追逐着游轮。母亲的脸上满溢着阳光和喜悦,我们看着海豚,直到它们消失在海平面上,游向等待它们的未来。