唐汪川族群文化景观的空间格局及形态研究

张婧 崔文河

摘要:唐汪川位于甘青民族走廊的核心地带,这里民族多元、文脉丰富、山水格局独特,是典型的多民族聚居地带。文章针对当前城镇化建设和文化景观格局变化的问题,采用综合实地调研的方法,解读唐汪川的族群与文化碰撞概况,以域内族群杂居聚落中的文化景观为研究对象,开展其空间格局与形态研究,并归纳该地区的文化景观空间特征,旨在为多民族地区和谐人居环境建设和精神场所空间塑造提供借鉴。

关键词:多元文化;文化景观;空间格局;唐汪川;空间形态

中图分类号:K901.6 文献标识码:A 文章编号:1004-9436(2022)14-0-03

0 前言

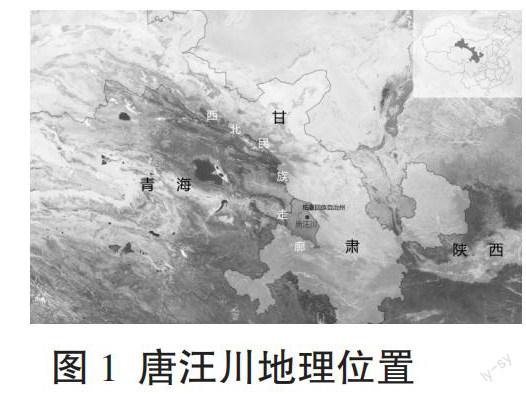

甘青民族走廊是与藏彝走廊、岭南走廊并列的我国三大文化走廊之一,这里的文化景观丰富多样。而唐汪川位于甘青民族走廊的腹心地带,其中的文化交融、族际互动具有典型的代表性[1]。唐汪川独特的山水格局和历史文脉造就了多元民族的地区特色。文化景观作为地表文化现象的复合体,能够有效反映一个地区的地理特征,对族群杂居地区来说,突出的景观现象即文化景观。唐汪川东西长约10千米,南北宽为8千米,总面积为46平方千米,地域狭窄,但却是多民族聚居、多文化并存的地带。汉族、回族、东乡族、藏族等多种民族聚居于此,儒家、道家、佛家、伊斯兰教等文化信仰在此共生发展。

文章基于唐汪川族群文化景观的多元特征,采用实地调研和多学科交叉的方法,探究其景观格局及空间形态。对该地区文化景观的空间格局进行分析,从历史文脉、山水格局、民族分布、空间形态等异质性中归纳发现族群多元互动塑造了唐汪川文化景观的多样性特征,其空间格局及形态背后是族群间多元一体、和合共生的,各文化景观之间具有相互包容、共同发展的特征。

1 唐汪川族群雜居与多元民族文化

关于唐汪川族群杂居现象,在民族学、人类学方面已有大量研究成果,但在风景园林学科方面的研究尚不多见,对其文化景观的研究更是存在空白。以下基于风景园林的学科视角,从文化景观入手分析唐汪川的空间格局和特征。

1.1 唐汪川概况

唐汪川位于洮河下游谷地,境内群山环拱,地势平坦,川原开阔,故称为“唐汪川”。唐汪川北隔洮河与临洮县红旗乡相望,南傍牛形山,东起葡萄山拱北壑岘,西至峡口吧咪山。唐汪镇下辖唐家社区和汪家社区2个社区,由7个行政村组成,分别是马巷村、张家村、舀水村、河沿村、照壁山村、塔石沟村和白咀村。唐汪川有3 738户人家共计16 188人,其中汉族6 289人,占全镇人口的38.9%,回族1 729人,占比10.7%,东乡族8 137人,占比50.3%,其他民族占比0.1%。此外,唐汪川有十分丰富的文化信仰,道教、藏传佛教、伊斯兰教和各种民间信仰在此汇聚。唐汪川以北是伊斯兰文化圈,以西则是藏传佛教的辐射范围,而在唐汪川以东,以黄河为界,则是深受儒家、道家思想影响的中原文化圈。据笔者实地调研统计,当地共有文化景观34处,其中伊斯兰文化景观17处、藏传佛教文化景观2处、道教文化景观5处,还有10处各类民间信仰。

1.2 族群文化形成历程

唐汪川是一个聚居着多个少数民族的聚落,根据其历史资料记载和村民描述,唐汪人是从元代开始逐渐迁入唐汪地区生活的移民,主要由唐姓、汪姓、张姓等多个姓氏家族组成。普遍认为唐姓祖先为元代初年忽必烈时的汉族参将,逐蕃后便居守于洮河渡口,经过人口繁衍,家族日益庞大;而汪姓先祖是受明洪武年间朱元璋所提开发边疆政策影响,自陇西巩昌迁移而来的汉族。唐汪多民族聚居局面形成的历史脉络经历了两个重要的变革节点。元朝时期,伴随着蒙古人大规模的东征西战,出现了空前的民族大迁徙和大融合。且元朝政权对伊斯兰教采取恩威相济的政策,使当时伊斯兰教在中国的发展达到了兴盛阶段。在这一时期,部分唐汪人皈依伊斯兰教,唐汪人中开始出现族群文化差异。由于信仰不同,他们在身份认知上也出现了差异,信仰伊斯兰教的唐汪人认为自己是“回回”[2]。新中国成立后,民族身份的概念得到明确。由于东乡族所享受的政策优惠相对更多,所以部分“回回”就在落户时选择成为东乡族。唐汪人成为一个由汉族、回族、东乡族组成的多民族群体,随之形成了今天这种“一个家族,多个民族”的特殊现象[3]。各族群受地缘关系的影响,通过通婚、语言、信仰、经济产业等方面的不断接触交往,为彼此注入新鲜血液,奠定了如今多民族聚居的景观空间格局。

1.3 唐汪川多元文化特征

唐汪川当地有多种少数民族共存,汉族、回族、东乡族等民族都聚居于此。其中,除了白咀村、塔石沟村、照壁山村和张家村这4个村落是纯汉族村落外,其他几个村落都是多民族杂居的村落。虽然各民族之间整体呈现杂居的态势,但其内部又有依据不同民族划分的聚落,形成了“大杂居,小聚居”的局面。此外,由于当地居民有着完全不同的信仰,这些截然不同的文化信仰造就了一定程度的交往边界感。特定的活动从事者一般是本教的信徒,但与此同时,又因为他们共同居住在唐汪川这片土地上,受到相同的自然因素影响,所以各信仰文化都有一定的当地适应性,这些文化景观空间表现出了边界感与文化交融共存的特征。除了文化信仰之外,血脉和宗族文化也在很大程度上影响着当地人的思想和行为。梳理历史脉络,唐汪人的先祖是自元代开始逐渐迁入唐汪地区生活的各姓汉族移民。人们依靠共同的血脉和宗族文化构建起彼此之间的横向联系,这种联系是超越民族边界的,因而当地人在从事各类活动时经常出现“重血脉,轻民族”的现象。

2 唐汪川文化景观的空间格局及形态

唐汪川的多族群聚居使其文化景观的多样性在甘青民族走廊具有突出的代表性。各民族共同创造了丰富多彩且各具特色的民族文化遗产,形成了兼容汉族、回族、东乡族、藏族等多元地域文化景观,是自然因素和人文因素共同作用的结果[4]。域内的清真寺、藏传佛寺、汉族祠堂、道教宫观数量丰富,是不同的文化与中国传统建筑形制巧妙结合所形成的文化景观。

2.1 藏文化景观

以红塔寺为代表,在传统的藏式风格的基础上融入汉族的殿宇建筑风格,合院式的布局形式,整体轴线序列感较为明显。依山体布局,充分合理地利用高低错落的地形,分为上、中、下三殿。其中,上、中两殿建在悬崖之上,中殿为大雄宝殿,下殿由护法殿、观音殿、三霄殿、百子殿、过亭、戏楼、山门等组成,院落中有煨桑炉。佛寺大殿均为砖木结构,内装饰有色彩鲜明、精美繁复的法轮、梵文、莲纹等图案,为藏、汉建筑艺术结合的典型。

2.2 伊斯兰文化景观

唐家大寺是东乡地区清真寺的典型建筑之一。总建筑面积达2 525平方米,三大主体工程(大殿、木那乃、学房)共占地866平方米,大寺礼拜殿为歇山顶,砖木结构,连柱成廊,可同时容纳500人举行仪式。礼拜殿西侧设有四层高宣礼塔,塔身主体为白色,饰以绿色植物纹样和《古兰经》经文,塔顶与一般宣礼塔略有不同,为精致的圆顶,且塔身设有大钟,兼具审美与实用性[5]。唐家大寺砖雕、木雕工艺精美,是中国传统建筑与伊斯兰文化交融的典型案例。

2.3 道教宫观

道教建筑注重与大自然协调统一,选择最佳的地理位置以及方位,域内的关帝庙便是典型的道教文化景观。关帝庙主要以南北向为主轴线一一展开:天梯—牌楼—大殿。体量较高大的神殿作为主体,置于主轴线尽端,体量较小的道长宿舍放置于轴线东侧,东西两侧具有不对称性,体现出道教思想的灵活性,跟随地形而变,能够更好地呈现“道法自然”的思想。

3 唐汪川文化景观的空间特征

文化景观是人与当地环境相互适应的产物,能够直接反映族际文化融合交流的过程。根据上述对唐汪川文化景观空间形态的研究可以发现,在交往的过程中,各个族群对生产、生活、民族文化与精神的基本需求会自然而然地促成一定的场域,建构成有序的文化景觀空间。这些空间受到人文与环境因素的共同作用,具有以下特征。

3.1 空间各居其位

唐汪川域内存在多种不同的文化景观,其空间分布各有特色。从选址角度来分析,伊斯兰教景观空间中,清真寺都分布在临近村落且交通方便的地方,而拱北则有所不同,这里安葬着教内先贤,供人拜谒,因而需要选址于僻静之处。红塔寺作为域内典型的藏传佛教文化景观空间,在营建时受到了“向心”思想的影响,强调空间层次与序列感,从而烘托出庄严的氛围。道教宫观关帝庙与村落民居的距离是这几类文化景观之中最远的,有较为隐蔽的小路作为道长与教徒通行所用,主体建筑与周边的农田几乎融为一体,甚至在院落中的空地,道长还种植了蔬果供自己平时摘食。这种行为与道教所信仰的“道法自然”理念高度契合。

3.2 空间多元一体

唐汪川的各类文化景观空间的共生特性是基于相同的地域环境影响所产生的。以顺应自然为基本准则,域内的各个族群处于不同的空间,有着不同的共生空间形态,但在营建文化景观空间的过程中,其根本思路基本一致。唐汪人在同一自然基础之上,因地制宜,尊重、适应、利用、组织自然环境,以适应自然和利用自然为具体策略。

一是适应自然。唐汪川文化景观空间的营建坚持因地制宜、信仰为重的原则,各类景观按照各自的文化内核排布空间。清真寺相对规则、有序地分布在村落各处,且主体建筑都朝着西方圣地麦加的方向;在山势起伏较大的区域,错落排布着藏传佛教寺庙和道教宫观,它们巧妙地结合山形,利用高差营造了层次丰富的文化景观空间。

二是技艺共性。由于共处同一地域环境中,当地人在营造文化景观空间时所采取的技艺手法有相同之处。例如,当地文化景观空间大都基于中国传统的木构和砖构,运用木雕或石雕技术,以大量的装饰纹样来点缀建筑主体。伊斯兰建筑群的建筑重点关注之处,到处都是砖雕、拼砖拼瓦等,它们既具有中国伊斯兰建筑的特点,又与当地传统的建筑装饰材料和技艺进行了精妙的融合,使其具有浓郁的自身特色。藏传佛教建筑的雕塑装饰多姿多彩、技艺精湛、风格优美、内涵独特,红塔寺的砖雕和木雕最具代表性。

3.3 空间互鉴共赏

唐汪川的文化景观经过了自然生成、顺应、取舍、革新的生长过程,在各个历史时期,不同文化间的碰撞与互动从未停止,这些碰撞无一不体现在景观空间营建的具体手法上。各类文化景观空间基于相互尊重、相互借鉴、相互融合的互动原则,对其他文化元素进行了一定的梳理消化。例如,在藏传佛教寺庙红塔寺的阙替上,可以看到典型的中原文化元素——梅、兰、竹、菊;在典型的伊斯兰文化景观空间唐家大寺的净房外立面,有儒家经典插图和楹联。

4 结语

唐汪川不仅是同一地域不同民族和合共生的聚落典型案例,更是我国文化多元一体格局的映射。文章所研究的多种族群文化景观共居唐汪川的现象是经过长期历史发展与沉淀形成的。当前社会的民族文化交流交往比历史上任何一个时期都要频繁,族群文化景观的空间格局受到外界多种因素的影响。文章以分布在唐汪川的族群文化景观为主要研究对象,从历史脉络和表现形式上解析其格局与空间特征,总结归纳其空间具有各居其位、多元一体、互相借鉴的特征。这些特征背后蕴含着我国“和而不同,美美与共”的人居智慧,对当前民族地区人居环境建设和民族团结具有重要的研究价值。

参考文献:

[1] 费孝通.中华民族多元一体格局(修订本)[M].北京:中央民族大学出版社,1999:3-38.

[2] 崔明.历史记忆与族群重构研究:以“唐汪人”为例[D].兰州:兰州大学,2016:15-17.

[3] 姚智赟.宗族、信仰与族群认同建构:甘肃省东乡族自治县唐汪川人的民族志研究[D].上海:上海大学,2017:11-12.

[4] 崔文河,王军.游牧与农耕的交汇:青海庄廓民居[J].建筑与文化,2014(6):77-81.

[5] 刘燕宁,郑琰.伊斯兰建筑中几何装饰图形的建构手法与特征研究[J].建筑与文化,2017(5):130-132.

作者简介:张婧(1997—),女,新疆昌吉人,硕士在读,研究方向:民族营建艺术。

崔文河(1978—),男,江苏徐州人,博士,教授,研究方向:民族营建艺术。