文脉转译视角下的无锡城中公园景观设计研究

摘要:文章以无锡城中公园为研究对象,探究文脉转译在城市公园景观设计中的体现及应用。通过文献研究、田野调查与实地访谈等方法,对江苏省无锡市城中公园的区位空间、公共空间需求、使用人群特征和场地文化类型进行观察与分析,从中梳理现阶段使用人群对空间的使用状况和场所需求。针对城中公园景观存在的问题,提出“历史文脉转译+叙事序列搭建”策略并进行设计,以延续无锡原有地域文脉,建造基于时空隔阂的环形演进式公园,旨在为文脉转译视角下城中公园景观设计提供参考,积极应对地域与现代景观融合在品牌创建和实践中难以协调的问题,以及品牌个性化基因缺失导致的地方生活方式趋同问题。

关键词:无锡城中公园;文脉转译;空间叙事;地域文化;景观设计

中图分类号:TU986.5 文献标识码:A 文章编号:1004-9436(2022)16-0-04

0 引言

公园是城市绿地系统的重要组成部分[1],它对城市景观形象的构成有极为重要的作用,城市公园建设会极大地影响城市给人的印象及幸福感。近年来,城市公园同质化、老化现象严重,致使场所活力消解、地方特色缺失、场所原真性断层等问题逐一显现。在“城市双修”的背景下,一方面,城中公园不能成为固化的标本,特殊的地理位置决定其不能脱离城市发展独立存在;另一方面,现代设施不能生硬地置入传统园林,进行粗放式更新,需要依托城市更新对自身进行适宜的供给侧结构性调整[2]。

1 研究对象及空间、人群调研

无锡市城中公园位于无锡市公园路14号,西临中山路,东接新生路,南北为崇安寺街区,宛如镶嵌在闹市中的一颗绿宝石[3]。城中公园所在区域为城市中心和古城区中心位置,属于城市规划重点。城中公园又名公花园,已有117年历史,被称为中国近代史上最早出现的由民众集资建造的城市公园,史称“华夏第一园”。城中公园产生原因主要有两点:第一,由于背靠漕运,农业和工商业文化氛围十分浓厚,在工业化转型的背景下,民国时期产生的新兴实业家需要开放场所满足积极社交的需求,在与外国商人接触的过程中,受西方文化影响,对中西元素进行本土化实践,由此形成了社会性和公共性的园林;第二,当地紧邻崇安寺,寺庙和道观向城市市集街区转型是江南特色市民文化和商业文化,同时也具有浓厚的年代色彩和市井色彩。

随着经济中心的迁移、结构的调整,城中公园空心化、老龄化问题严重;同時建筑密度提高,容积率超高导致商业扩张,严重压缩了公园的横向空间,其与周边尺度严重失衡。在使用人群上,老年人精神需求和活动空间需求增加,青年人生活压力增大,5G时代人们对信息获取速度的要求变高,实体简单的文脉转译环境对青年人失去了吸引力,亟须优化更新。

1.1 场地整体空间特征分析

第一,场地处于市区中心枢纽位置,整体路网系统层次分明,西侧与南侧分别设置有地铁一号线与二号线,距离地铁口约10分钟路程,距离居民区约5分钟路程,三阳广场地铁站配合诸多公交站台,强化了该地区作为市中心交通枢纽的职能,通达性较强。与崇安寺毗邻,承载了一定历史记忆,是场地的特色所在。

第二,整体布局上,城中公园周围遍布商业区、住宅区,高层建筑密布。公园深入街区腹地,是闹市中的一片绿洲,“城市绿核”名副其实。公园周边的商业综合体将场地功能碎片化,同时也预示公园存在极大潜能吸引人群来此。道路等级悬殊,动静分区杂糅,景点陈旧,景序表征不明显。

第三,建筑与周边商业综合体、办公空间竖向尺度差异很大,缺乏过渡层,遮挡城中公园的城市天际线,尺度比例严重失衡,建筑与建筑之间过渡生硬,气质混乱。公园内部的空间构成多样,存在不同高度的建筑及设施与植物形成有趣互动的现象。

1.2 人群特征及对公共空间的需求分析

不同类型的活动形式对应着不同尺度的公共服务设施配置[4]。研究其行为特征、活动区域与活动半径,对城中公园的景观设计具有重要作用。可以基于使用人群的活动形式和活动行为特征,梳理他们对场地公共空间的需求。

老年人比重大,老龄化严重。清晨和傍晚进入场地的人最多,但傍晚人群停留时间短,白天人群停留时间长。在场地内进行的多为节奏较慢的活动,与场地调性相呼应。售卖和娱乐设施等开放性活动场所主要集中在城中公园西北入口交汇处,私密性的内向型活动集中在西南、中部和东北角。老年人频繁活动的节点是公园东部茶社戏社区域;青年人主要集中在公园腹地中心,以穿行为主;儿童集中在东部娱乐区、鸽子投喂区。

通过实地调研访谈,划分各个年龄层次的需求,分析个体感知和特征要素,梳理出基本需求:拥有更开放的社交活动空间与市井气息空间、便捷的交通枢纽以及全龄化的、多元的活动空间。

1.3 场地文化类型分析

场地整体受吴文化影响,地处江南,河流密布,并与沿着河流分布的建筑群共同孕育了独具特色的地域文化[5]。因水而兴,得天独厚的水文条件使其漕运兴盛,形成了独特的水乡风貌,产生了枕河而居的水乡文化。同时,园林文化明确了整个江南地区园林设计的调性,场地内茶文化浓郁,茶社戏社热度极高。历史文化建筑点状分布,又因其毗邻崇安寺街区,受宗教文化影响,场地内的现有传统建筑以道教风格为主,存留了大量的人文历史遗迹。公园内部保存了二十四景,历史悠久,具有突出的文化价值,但发展至今,诸多建筑物因损毁而被整改为现代化休闲空间,整体风格不统一。

2 城中公园总体规划及设计策略

基于对无锡市城中公园的调研分析,考虑到公园环境失活、周边年轻游客人群黏度低、老龄化严重、缺乏模糊年龄边界的中间区域、场地地域文脉特征不明显等问题,首先梳理公园使用人群的主要诉求,厘清场地历史文脉,通过“历史文脉转译+叙事序列搭建”的方法,加强场地中心区域的景观及休闲娱乐空间规划设计,解决公园传统与现代融合问题,实现新旧共生。本文根据公园使用人群的空间需求和周边文化、环境特征,将现有零碎的历史文化建筑节点通过景观环境以点线面的形式进行串联,对公园景观设计进行总体规划布局,并提出以下规划步骤。

2.1 梳理历史信息,重置空间功能

梳理场地现有建筑、设施、文化现状,确定场地景观调性,布置叙事高潮节点,在公园中形成多个环形活力环,提出“汇聚环、发展环、信息环”的概念。通过“汇聚环”在使用者层面汇聚全龄段使用者的共享公园,形成汇集多时间线信息的“露天信息馆”;以“发展环”隐喻公园不同阶段留下的痕迹,多维时间线以发展的方式环形并存;表达运河寻脉、崇安寻忆、饮食寻味的“信息环”,通过元素置入、文化体验、文化展示的方式激活场地历史记忆,打造符合用户场地认知的节点性公共场所。

2.2 路网疏畅通达,重构步行体系

整理需要凸显的景观节点,根据人的行为路径,了解各级现有流线使用频次差异明显、分级混乱等问题,重新规划道路等级,提高与周边流线的关联度,帮助公园充分辐射周边商业空间,保持小尺度、步行化的通行节奏,以运河文化作为主导,增加水脉引导暗示场地流线,通过强化步行系统,突破原有商业活动范围。通过增强垂直界面的空间渗透性,将二维景观通过廊架竖向延伸,建立“看与被看”的关系,以此增强公园的亲密性和亲近感,提升社会融合度[6],在吸引人流的同时,扩大视野范围,优化空间体验。

3 城中公园景观设计

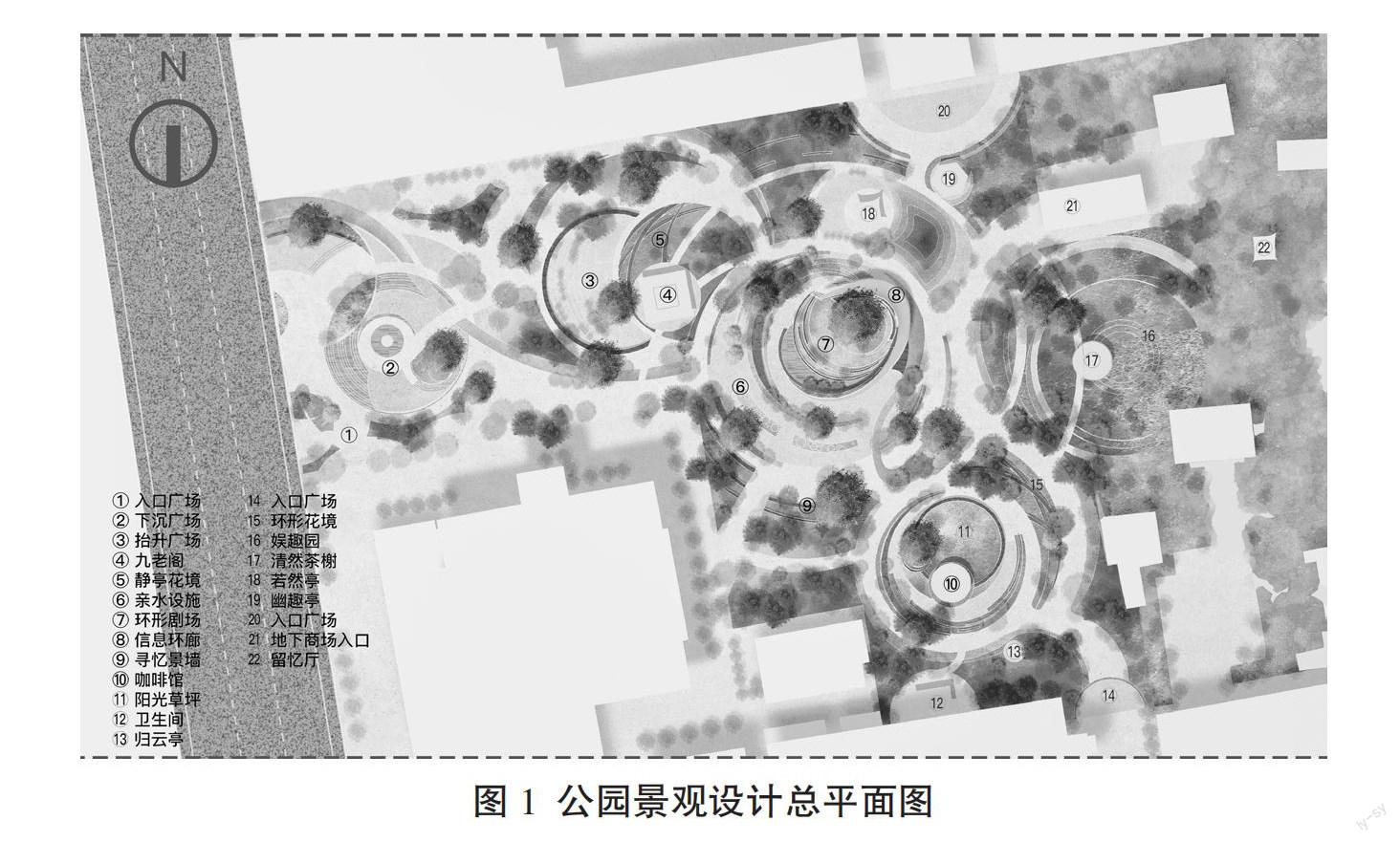

改善公园现有景观环境,在提升游览者休闲娱乐品质的同时,还需要满足各年龄层使用者需求,提供对应的功能活动空间。设计主要围绕如何解决商业布局与公园杂乱景观风貌融合的问题,老龄化问题显著的公园在吸引年轻群体置入年轻化功能时,尊重原有场地风貌,保留历史记忆,也面临着同样的挑战。本设计希望在解决原有问题的同时,使场地伴随城市发展协同更新,并在尊重原有场地调性的基础上,梳理空间秩序,提升景观游览序列,对景观设计进行全龄化功能的置入(见图1)。

3.1 场地分区梳理规划,强化同心圆架构

第一,公园在保留原有空间分区的同时进行统一梳理,根据游览者的不同需求将入口空间分级为快慢道,有穿行需求的人群可以通过快行系统快速到达周边商业区。场地与周边的入口设置区域较为合理,需在保留的基础上,增强其入口特征,设置符合场地调性的景观设施座椅,供人短暂休憩,弧形道路具有亲切感,能激发游人兴趣。西部入口商业气息浓厚,原本的入口设置不明显,需对其进行贴合现代商业气息且具有强记忆点的改造;北部入口现有人群活力较低,应在原有基础上呼应场地形式,增强引导性;东部节点入口合理,建议保留。

第二,对现有环境的商业影响因素进行分析,得出公园的影响因子呈现出由西向东逐级递减的次序,在改造更新中需要结合商业氛围影响程度调整设计语言,实现新旧融合。糕团店旁的花架景观区人群活力低,考虑将其与糕团店结合,围绕糕团店打造茶文化体验区;室外结合水脉,打造曲水流觞的饮茶环境;运用传统建筑元素,打造二层露台,增加高线观赏视角。

第三,原有中心区域设施风格混乱,功能杂糅,现存休息空间与使用需求存在不匹配的情况,地处高地,相对私密,考虑到游览环境品质,需要进行功能定位,统一设施风格,在考虑功能供给和空间调性的基础上,根据场地的现状进行对应的供给侧结构性改造[7]。

3.2 优化场地流线组织,创造新型立体空间

重新梳理场地现有园路,在原有二级园路的基础上增加快行道,组成三级园路,构成场地的道路系统。一级园路为公园主要道路,作为公园最高等级的道路,为了更好地满足贯通周边商业空间,为其引流的目的,需要增强其引导性,提高通达度;二级道路为休闲景观漫步道,与水脉系统结合,暗示游园路径;三级道路为连接一级道路与二级道路的步道及汀步等。

3.3 合理规划动静分区,加强新旧融合

不同年龄层需求不同,活动形式也不同,考虑其特点和兴趣,主要将其需求归结为两大类:全龄化、多功能休闲娱乐社交场所和慢节奏、较为私密的活动场所。考虑到公园特性,根据植被的覆盖程度与景观丰富度、三级道路的疏密度以及距离商业区的距离划分动静区域。植被覆盖度高的场所设置节奏较慢的休闲活动,如饮茶、喝咖啡等。提供慢节奏的活动场所,一方面可以满足老年人的社交需求,另一方面可以解决单一的赏景功能无法长期留住使用者的问题,达到增强场所吸引力的目的。

4 尊重地域文化与景观调性

4.1 文化符号的转译

公园位于江南地区,城市基调决定了其水乡风格。因靠近古运河,当地商业便捷、漕运发达,而城市历史变迁发展与文化串联,因此,要尊重本土的文化习惯,注重延续运河文化。

现有公园的破碎化功能分区使得对流线的引导性不明显,可围绕公园的主要流线,辅以水脉支线。一方面,在体现运河连绵的同时暗示道路方向,呼应公园的整体调性;另一方面,可以与白水荡水域片区呼应,自然式的包裹也使场地更具亲和力。

4.2 生活形式的延续

由于公园游览者以老年人为主,游客大多进行慢节奏的社会性活动,地处江南,饮茶风气盛行,原本的城中公园聚集了大批茶客,用户黏性较强。因此,可延续原有地域特色生活形式,保持对公园的场所记忆和归属感。

例如,将原有的糕团店改造为茶社糕团店,设置茶文化体验区。江南自古就有喝茶配点心的传统,将原有的糕团店改造成茶社糕团店,沿街大面积开窗,一方面能将大量阳光引入室内,另一方面也可以欣赏室外全龄化的景观,用年轻化的设计思路吸引年轻群体来此打卡,和观景步道形成“看与被看”的关系。进入公园的游览者喝茶闲聊,闲适又惬意。

4.3 本土植物的结合

公园植物选择和植被种植应在遵循现有分布规律的基础上,搭配季相植物和疗愈植物加以优化。前者可以带来一种静止的形态美,使公园四季有景可赏、有花可观;后者可以结合园艺疗法缓解压力,通过景观环境潜移默化地增强身体机能[8],连接游客,实现情感沟通。要最大限度地利用植物,使其与环境和谐共生,在疗愈赏景的同时,保留公园的场所记忆。

5 结语

“十四五”时期,我国城镇化建设由“增量扩张”转变为“存量更新”。作为重要的存量资源,公园绿地更新是优化城市功能的重要起搏器。城中公园的更新对推进城市更新具有重要作用,在“城市雙修”的背景下,本文基于文脉转译视角,探究具有历史记忆的城中公园如何融合当地文化,通过引进多元化、全龄化的休闲娱乐活动,构建适合全龄段人群休闲娱乐的景观环境,在尊重本土化生活方式的同时,实现新旧融合,营造满足不同年龄段人群需求的场所,从而达到提升公园游览品质的目的,并为周边气质相似地区提供更新的思路和方法。研究的不足是未结合大数据等技术,增加一些多媒体互动装置。

参考文献:

[1] 李媛媛.基于SWMM的重庆主城区山地公园地表径流特征及低影响设计方法研究[D].重庆:西南大学,2019.

[2] 龚艺翔.基于城市双修及文化传承的老旧公园更新改造[J].山西建筑,2022,48(16):180-183.

[3] 杨清原,邱冰.近代城市公园的价值及其保护:以无锡城中公园为例[J].南京林业大学学报(人文社会科学版),2021,21(2):113-120.

[4] 刘洋,吴慧敏.低龄老年人乡村养老新模式探讨:行为特征定义公共空间分级的设计手法[J].江苏建筑,2019(S1):92-96.

[5] 高佳双,陈曦,叶可陌,等.吴文化在传统民居与庭园中的表现及其对杭嘉湖地区的影响[J].现代园艺,2021,44(9):140-145.

[6] 汪灏,阮昕.密度的误区:一种理论框架的重构[J].建筑学报,2020(11):86-92.

[7] 王周宇,夏伟.公园城市视角下遗址公园景观微更新策略探析:以西安唐城墙遗址公园为例[J].居舍,2022(24):149-152.

[8] 张帅,张希晨.常州老旧小区户外公共空间适老化更新设计研究[J].设计,2019,32(21):44-47.

作者简介:傅童彤(1997—),女,安徽芜湖人,硕士在读,研究方向:环境设计方法与理论。