诗人韩东的日常“奇迹”

陈娟

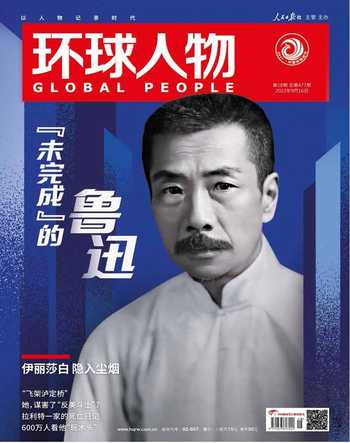

韩东

韩东的工作室位于南京长江边上,离江200米不到。那里是个艺术区,窗外有一片竹林,鸟鸣阵阵,草坪上常常有年轻的艺术家在打画框。他每天作息规律,早上到工作室,傍晚“下班”回家,写作、看书,有时在楼顶看江边的人钓鱼、看晚霞,有时和艺术家朋友聊天,有时什么也不做,消磨一整天。8月25日那天,日子和往常没什么不同,他正坐在电脑前修改一部中篇小说,相熟的记者打来电话,恭喜他“得了鲁迅文学奖”。

那一刻,韩东的第一反应是意外。接受《环球人物》记者采访时,距离他获奖已过去一周,生活刚刚恢复平静。

意外之外,韩东对获奖没有更多的情绪波动——他一直不愿意通过写作而成为名流,更多的时候,他以反叛的姿态行走于主流之外。1983年,他写下诗歌《有关大雁塔》,一举成名,成为“第三代诗人”的标志性人物;1993年,他离开高校,告别讲台,成为职业作家;1998年,他和作家朱文等向73位作家发起“断裂”问卷,轰动一时,被称为“20世纪末中国文坛的一次事故”;后来,他还演过戏,导过电影、舞台剧,体验各种人生。近些年,他远离人群,过起隐士的生活,每日待在工作室,勤勤恳恳地写作。

这次获奖的诗集《奇迹》,收录了韩东近几年创作的诗歌。在诗集里,他写动物,写亲人,写朋友,写死亡……诗歌奖评奖委员会副主任宗仁发评价他的诗,“在精湛的淬炼中有了更多生活的温度”。韩东自我感觉写作更深入了,“(与之前比)最大的不同,就是将潜意识变成了意识,有些东西逐步明确,包括我能写什么、想写什么,有什么是我挥之不去的、拗不过去的。”但也有不变——几十年来,他所写的不过是两大主题:爱与死。

生命常给我一握之感

“四十岁到六十岁/这中间有二十年不知去向/无法回想我五十岁的时候/在干什么,是何模样/甚至没有呼啦一下掠过去的声音/一觉醒来已经抵达/花灯初上,而主客俱老……”这是韩东的诗《时空》,被收录在《奇迹》的最后一章《心儿砰砰跳》里。

和很多中年人一样,韩东近些年对人生最深切的感知便是“时光飞逝”。他时常陷入回忆中,想着想着,家人、朋友过去的模样和画面愈加清晰。在《梦中一家人》章节中,他像是回到了童年的村庄,看到外公在夜晚穿过玉米地,看到母亲往土墙上糊报纸,风一吹,墙就一鼓一吸。

韩东的童年是在乡村度过的。1969年,8岁的他跟随父母,举家从南京下放到苏北洪泽县黄集公社,接受贫下中农再教育。从城市到农村,他充满了新鲜感,和当地的孩子摸鱼、爬树,还学会了当地方言。但终因城乡之别,小伙伴们跟他渐渐疏离,他常常独自画画、读书。

韩东的诗集《奇迹》《悲伤或永生》以及小说《扎根》《知青变形记》。

“我有过寂寞的乡村生活,它形成了我生活中温柔的部分,这温柔的部分就是家庭的温暖、和谐。”当时,韩东一家子有外公外婆、爸爸妈妈、哥哥和他,六口人相依相守。父亲是位作家,有些愤世嫉俗,但與母亲相敬如宾,从未拌过嘴。他记得一个场景日复一日地出现:夜幕降临,油灯点起,一家人在屋子里,各做各的,笑着但不说话,动作很慢,“像鱼在水里不被惊扰”。这样的画面,总是走进他的梦里,最终落进他的诗里。

“当身边的朋友、家人进入晚年,有人患病、有人离去,这方面事情接触得多了一些,会更加触发我对生命、死亡的思考。”韩东说。比如生命的脆弱,对生命的敬畏,包括动物的生命。《奇迹》首章《白色的他》里共收录14首诗,主题全部是从他人生里经过的动物。

“我很喜欢动物,跟它们的情感,相当于一种对待弱者的情感。生命是平等的,而它们在人类面前往往是弱势的。”韩东说。他曾去看一部动物相关的纪录片,看了一段就不看了,“太可怕了,比如机器成批生产肉鸡,让小鸡打小待在盒子里边,小动物被抚慰的需要、到外面去的本能完全被限制了”。5年前,他导演电影《在码头》,戏里有一个镜头,一只小狗跑时不当心,爪子扎上玻璃,难受时一直在刨土。当时看到这一幕,他非常难过,感觉像是在杀生。

这种对生命的认知,都被韩东用文字写进诗里。他写养过的一只狗“皮蛋”,“生命常给我一握之感/或者皮蛋的小身体/结结实实的”;写马尼拉街头的马,“你们完全可以在这儿放一个马车的雕塑/解放这可悲的马/结束它颤抖的坚持/结束这种马在人世间才有的尴尬”;写黄河岸边被游客拍照的骡子,“他披着锦被印着大红双喜的自由/比他的沉默、被囚禁更让我难受”……

“他(韩东)把自己完全放低了,那种自我怀疑,那种对世界的追问、质疑,对生命的敬畏,带给我们新的思想。”文学评论家张清华说。评论家何言宏也认为,多年来,韩东的写作有所变化,但一直保留着一颗心,“这颗心体现了韩东的总体状态,就是一个悲悯的、慈悲的态度”。

韩东(后排左一)少年时,一家人在乡村过着温暖和谐的生活。

诗人韩东就这样,怀揣着一颗真诚而细腻的心,潜入日常生活底部,书写着个体生命中的痛感和快感。他写友人来访畅聊,流浪汉坐在垃圾堆上,殡仪馆里遇到哭泣的女人,夜游新加坡动物园……“很小却有丰富性”,诗人胡弦评价说。韩东的诗歌,语言克制、冷静、朴素,但细读能感受到一种厚重与饱满,有一种暗流涌动的震撼力。

“一些社会舆论会误导大家,比如‘愤怒出诗人,要求诗中必须有宣泄的痕迹,那才叫真正的诗。我认为这种说法有点小瞧诗歌了。诗歌不是情绪的宣泄,是安置和安放。”韩东说,他喜欢深而静的内在爆发或超越。他承认自己对语言有一种强迫症,一首诗会反复修改,直到满意,“不要让你的语言失去灵敏性,所以,要纤弱,不是那种收缩的干枯,而是纤维一般具有弹性且尖锐的纤弱,光线一般刺入所写的世界”。

反叛与断裂

“我们这一代诗人用现代汉语去写作,随着新时期文学一直到今天,确实是现代汉语文学写诗的一个高峰。我不是指我,我是指我们这一代人。”去年,《奇迹》刚刚出版不久,“韩东诗歌创作研讨会”在南京举行,韩东在会上如是说。他所说的“我们这一代人”,大部分是和他一样,共同经历上世纪80年代“诗歌的年代”的那批人。

1978年,韩东考上山东大学哲学系,离开了乡村。当时,大学里文学社、诗社遍地开花,人们以诗歌的名义互相串联、结交、游走,诗人扮演着“文化英雄”的形象。大二那年,父亲去世,韩东回南京奔丧,哥哥拿出一本诗刊《今天》,以及一些手抄的“朦胧派”诗人的诗作。他回忆阅读的感受,心神俱震,不能自拔。

回到学校,韩东开始模仿“‘今天诗人群”的风格写诗,模仿他们结社、创办民刊。毕业后,他被分配到西安财经学院当老师。教书之余,他创办诗刊《老家》,并陆续发表《有关大雁塔》《你见过大海》等。《有关大雁塔》之前,诗人杨炼曾写过一首《大雁塔》,长达219行,浓墨重彩,把大雁塔描绘成历史的见证和民族悲剧的记录者。而韩东的诗,与之构成强烈反差,可以说是一种反叛:以精练的口语书写日常生活,没有英雄主义,没有悲剧情怀。《有关大雁塔》的出现,震动诗歌界,也让韩东名声大噪。

1984年,韩东调回南京,在一所高校教授马列哲学。很快,他就融入南京诗歌圈。当时,兰州大学创办了一本油印刊物《同代》,第一期发表了韩东、于坚等人的诗。出刊后,韩东给于坚写了一封信,商议共办一个刊物,两人一拍即合。1985年3月,《他们》在南京诞生,创刊号首印1000册,封面是一个男人手托一只鸽子的炭笔素描。“他们”宣称的创作宗旨是:我们关心的是诗歌本身,是诗歌成其为诗歌,是这种由语言和语言的运动所产生美感的生命形式。我们关心的是作为个人深入到这个世界中去的感受、体会和经验,是流淌在他( 诗人) 血液中的命运的力量。

1986年,翟永明(左一)、于坚(中)和韩东在太原参加“青春诗会”

上世纪90年代,韩东(中)和诗人好友小海(左)、刘立杆,他们都曾是《他们》的作者。

《他们》创刊号以及第五期,第五期的封面是韩东的画像。

《他们》的诞生,在诗坛引起巨大反响,成为以韩东、于坚等为代表的第三代诗人崛起的主要标志。“第三代的特点就是口语化,反崇高、反英雄,追求日常经验、日常生活。”诗人杨黎这样评价。而在韩东看来,“《他们》更像是一个文学沙龙,提供温暖、相互确认,提供一种抗击打的能力。这些东西在一个写作者的初期是非常重要的,他需要同志,害怕孤独,需要气味相投,需要确认”。

他至今还记得和于坚第一次见面,是1986年9月。当时,第六届“青春诗会”在太原召开,两人受邀参加。韩东先到,到车站接于坚,“于坚穿着带有云南特色的衣服,腰里挎把刀的话就成了大山里走出的少数民族”。到旅馆,从出租车上下来时,韩东不会开车门,被于坚一顿嘲笑。之后,两人便开始没日没夜地辩论,甚至争吵。那次太原行,他们还结识了翟永明、宋琳、车前子等,夜幕降临时,一帮人浩浩荡荡到迪厅跳舞。诗会结束,各奔东西,但通信不断,常常不谈文学、不谈诗歌,只谈生活琐事。

回到南京,韩东的家里也常常人满为患。他当时住在瑞金北村,家有两个屋子,一边屋子坐着南京本地的,另一边坐着外地来的,谈论诗歌,也谈论熟悉而新鲜的生活。他想,原来一个诗人的生活是这样的,有很多朋友,很多交往,有间自己的房子,读书、生活和写作。生活好像多了一扇门。

热潮很快过去。90年代,诗歌不断跌落,滑向边缘。《他们》也中断了,年轻的诗人们,或结婚生子,或迷失在经济大潮中,面临着谋生的压力。

1993年,韩东辞掉工作,专职写作,写诗歌也写小说。当年的文学青年,有一条几乎固定的“晋升之路”:先在一些有影响力的文学期刊发表作品,再加入作协,被吸纳进专业创作组。韩东写了几年,发表了不少诗歌和小说,小有名气。有时,他也想自己的未来,像别人一样变成专业作家,开笔会、参加作品研讨会,“在文学馆的大花瓶上刻上自己的名字”。

但这不是韩东想要的生活。

1998年,他联合朱文、鲁羊等发起“断裂”,向全國73位作家分发了一份问卷,问他们受过哪些中国当代作家的影响,对中国当代文学批评的看法,等等。13个问题,直击写作的本质和初心。韩东在文章中写道,之所以发起这份问卷,是他们意识到,这个时代的写作已经到了一个关口,“我们的目的是在同一时间里划分不同的空间。并非是要以一种写作取代另一种写作……”

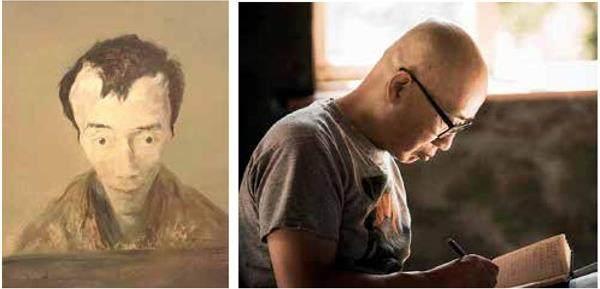

左图:画家毛焰为韩东创作的油画画像。右图:近些年,韩东远离人群,集中精力创作。

“断裂”最直接的影响是,南京的几位核心成员“自断后路”,割断了与当下文坛的联系。有的进了高校,有的投身电影,有的做出版……只有韩东,还是作家、诗人韩东,依然在写作。

“我其实就是一个没本事的人,只有对写作这个事儿比较有把握,就一直写下来了。并不像他们说的坚持,是一个很自然的过程。”韩东说。

写作是心灵到心灵的道路

在南京生活几十年,韩东并不刻意书写南京的标志性生活。“我常常觉得自己没有故土和家园,无论是地理上还是精神上。”他说。从南京到洪泽乡下,再到山东、西安,最后回到南京,这使得他没了故土的概念——写作的源头或者灵感没有“原乡”,更多关注身边的人的故事和生活。

比如他的小说,没有苏童式的田园风光和旧时宅院,也看不到叶兆言的金陵余韵,只是平庸的城市与同样平庸的日常生活。故事的主角,多是城市里的知识分子。但韩东写的不是他们被身份、职业塑造出的模样,而是他们置身于日常琐碎生活之中的种种行状:《革命者、穷人和外国女郎》里,曾经蜚声文坛,而后又经牢狱之灾的闻山,穿着大裤衩挺着大肚腩,滔滔不绝地坐而论道,同时备受欲念的涌动及挫败的折磨;《在码头》里,几位诗人送别另一位诗人,在码头遇到流氓,双方起了冲突,经历了荒诞的一夜……

“我的写作和南京这地方几乎没什么关系……我与这里的人文格格不入,我的写作之根应该在消逝的生产队里。”韩东在一次访谈中曾谈道。

如今的韩东是谦和的,与他叛逆、犀利,总想对抗的青年时代截然不同。他生活简单,平日里写作、读书、陪家人、遛狗,偶尔参加一些饭局和聚会。因为人缘好,他一度成了南京的“一个风景名胜”,“经常会有路过南京的诗人、作家希望能带他们和韩东见一见”,但他一般都不见。“现在年纪大了,身体也耗不起了。”他说。

他见得最多的朋友是画家毛焰——他们的工作室紧挨着,经常串门。两人是相识近30年的好友。1996年,毛焰曾给韩东拍了一张照片,以此为模板画他的肖像,取名《我的诗人》。油画完成后,有一天,韩东去找毛焰,站在画前,毛焰说,你已经不像韩东了,我画的这张比你本人更像你本人。画中的韩东,棱角分明、瘦削坚硬,眼睛很亮,却显得空洞而忧郁,稀疏的头发略显凌乱地纠集着、支棱着。

写作40多年,韩东愈发明确自己要写什么。他正在写的中篇小说,故事与“我们这一代人”有关。“也可以说是想为他們树碑立传,以一种传奇的或者故事的方式,让他们在纸上永生。否则这代人的生活就白过了。”

韩东说,写作是心灵到心灵的道路。他有一个理想,“很多年后,我早已被时间遗忘了。有一位年轻人,一次偶然的机会,翻到了我的诗集,并不知道我是谁(就像我不知道他是谁),一读之后就放不下了。一个下午就这么过去了,天也黑了,图书馆关闭的铃声响起……”倘若如此,他写作的意义也就实现了。

韩东

1961年生于南京,诗人、小说家。著有诗集、长篇、中短篇小说集、散文集等40部。近年出版“年代三部曲”(长篇《扎根》《小城好汉之英特迈往》《知青变形记》),诗集《奇迹》《悲伤或永生:韩东四十年诗选》等。近日凭借诗集《奇迹》获第八届鲁迅文学奖诗歌奖。