自然中的艺术,自然中的建筑

龚萍

纳尔逊-阿特金斯美术馆的布洛赫画廊,画廊中的照明设计已经非常成熟。

在地广人稀的美国中西部,堪萨斯城是一座不到50万人的小城,在这座城市,大概没有人不知道城市南郊的一幢新古典主义建筑,门前散落着几个硕大的“羽毛球”(现代主义艺术家奥登伯格的装置作品),它就是堪萨斯城引以为豪的纳尔逊-阿特金斯美术馆。

严肃的“观念艺术”

从2007年的某天开始,驾车驶过这座艺术博物馆的人们都惊奇地发现,在公路的一侧出现了几个半透明的“光盒子”,部分为高于路面的草坡和树木所遮蔽,即使傍晚博物馆已经关闭,这几个盒子依然不停地闪烁,给冬季雪暴里干燥凛冽的平原风景增加了一丝神奇的暖意。

“霍尔已将传统博物馆的任何属性都剥落殆尽了,剩下的只有静默的光的形式,以及情感强烈……”

纳尔逊-阿特金斯的新馆是美国建筑师斯蒂芬·霍尔的得意之作,无论是维特鲁威“坚固、实用、美观”的建筑三原则,还是 “经济、适用、美观”的概念,都不足以概括它的特点了,某种意义上,它是一种观瞻有悖于功能的建筑,其实用性只能见仁见智了。

著名的建筑理论家杰弗里·吉普尼斯搬出巴洛克画家卡拉瓦乔的《荒野中的施洗者圣约翰》来解说霍尔的创作意图。巴洛克之前的画家们大概都以为自己刻画的是“绝对真实”,可是卡拉瓦乔这样的艺术家开始领略到再现大抵是相对性的,“主题”只是一个暂时稳定的范畴,比如一幅刻画“神圣之光”的作品同时也是在表现黑暗。

画过画的人都知道,光和黑暗这两者都是没法直接去表现的,艺术家再现的只是它们之间的戏剧性关系,而且只能成双成对地去表现。在光明和阴影、远和近、清晰和模糊的合奏之中,什么才是绝对的“内容”就变得不那么清晰了。

1999年与纳尔逊-阿特金斯美术馆签约时看到的那个戏谑的羽毛球,成了斯蒂芬·霍尔10年来最重要的灵感来源之一,介绍新馆建筑的图册就叫做《石头和羽毛》。

霍尔出生在一个艺术家家庭,每天都会画点东西以滋养他的建筑创作,所以他敏锐地体会到建筑和艺术之间的天然“现象学”。在他看来,即便是一座很小的建筑,也很少能整个地被把握,建筑对于“人”来说其实是一系列支离片断的共同作用,空间的营造最后总得统合为人的感知和行动,也唯有如此才有意义,因此,建筑既是物理堆砌也是一种精神活动。建筑的“现象学”对此进行演绎,说传统建筑所追求的实体性其实是一种歧途。

1999年与纳尔逊-阿特金斯美术馆签约时看到的那个戏谑的羽毛球,成了斯蒂芬·霍尔10年来最重要的灵感来源之一,介绍新馆建筑的图册就叫做《石頭和羽毛》。至于“羽毛”和“石头”的隐喻,霍尔自己解释说:“可以是轻灵闪耀的新馆和肃穆庄重的老馆的对比,也是一种随着景观地形移动开合的新设计思路和古典的建筑学方法的对比。”在中西部平缓的天际线下看起来,半透明玻璃包裹的新馆仿佛几个塑料多棱板包装的礼品盒子,没有强烈的结构特征,看到它的人不禁要猜测这样的建筑里面到底适合展示什么样的艺术作品。

艺术催化了建筑,那么建筑何以回报呢?

纳尔逊美术馆以现代美术而著名,而且它还是美国最重要的中国艺术的收藏场所之一,但是,新的设计和藏品结构没有十分紧密的关系,介绍新馆建筑构思的书籍和文章中,展示作品陈列和画廊空间关系的图片寥寥无几。和其他个性高蹈的“建筑大师”相比,霍尔其实算是低调的,他的设计并没有真的为藏品量身定做,也不像嚣张的弗兰克·盖里或是丹尼尔·李贝斯金那样缺乏“文脉”的意识,以至于喧宾夺主;但是,相对保守的旧画廊体制大概再过100年也未必有什么太大的变化,强调整体性的“活”的“现象学”建筑不可能单方面去改变这种盒子里的高等文化,忽略过这个里外不一致的问题。

这种意向和现实的差异,是建筑师最怕被问到的问题。但是,设计者的醉翁之意并不仅仅在于让来访的参观者从外面觉得好看,或是事无巨细地呵护室内陈列的方方面面,而是在于这些“镜头”如何隐约引领美术馆未来的方向。如果说从外面看新馆建筑有种莫测深浅的感觉,那么,它们的内里也找不到十分稳定的空间结构,相反,人们看到的往往是逐渐升起的台阶切入长长的展墙,小二楼隐入转折流动的曲线屋顶……在不取消建筑物自身边界、不使得空调系统整个失效的条件下,这些相互纠结着的通路和光道,从各个角度至少是象征性地“贯穿”室内与室外,创造出一种弥漫原野的动势,打开了艺术品通往一个更广阔天地的可能。

从建筑理论上而言,霍尔这种新的展览空间理念反映了将建筑看作一种孤立的“物体”还是某种主体客体相融的“景观”的选择。在和城市的交接上,“物体”和“景观”的问题对应的是两种规划模型,一种或可称为中心阁模式,着重的是外部以大观小的“看”;另一种可以概括为庭园式,围合的结果是一种自我审视式的“内观”,其中观看者和被观看之物的界限并不分明。

能够有效地控制镜头所催化的光学魔术,灯光、照明也是艺术空间设计里最重要的一部分。黑格尔有句名言:“建筑是凝固的音乐。”他将音乐和建筑并置,或许并非仅仅是对于建筑的生动性的美誉,他实际上在说那些表面上“非建筑”的因素(比如音乐)也许恰恰是建筑值得骄傲的部分,灯光、颜色、声音、气味,这些现在都成了展览建筑的有机部分,艺术博物馆因此是一种纯粹感性的建筑,轻灵却也厚重。

光。现代的照明设计已经如此成熟,但基本经验依然是卡拉瓦乔笔下戏剧性的“因为有光”。为了保护艺术品,大多数画廊都是黑乎乎的,而画廊一端冷不丁浮现出来的逆光使人恍如进入上界,那就是“殿堂”的物化。

色。龙骨展墙的石膏白是画廊的常见肤色,一些出身贵妇的博物馆—美术馆现在倒羡慕起婢女般的简易了——布展总不能每次都把橡木贴面打个洞吧?刷个干净,再往干净里刷,要经常这么干其实还是挺花费的。但是,霍尔们或许还是更羡慕老欧洲的某些画廊,因为请不起粉刷匠不得不让白墙成了混杂的暗色,木镶板泛出年代久远的污渍,也许这才是艺术品理想的陈列环境:先退后一步,再走上前去。

声。走廊里脚步声传来,水磨石、混凝土、蜡地板,总归是光亮、洁净、宜人的,却又使人不太自在。不过,那小心却又难免刺耳的嘎吱嘎吱,倒是成了“殿堂”里尴尬而恰到好处的配音。

味。陈腐的、在空气中游荡着的,除了油画颜料出土文物(水银化合物)的味儿,真是可以“闻到”故人的“历史”吗?

这样的展示听起来或者玄之又玄,却对美术馆的空间构成了实实在在的挑战。严肃的“观念艺术”的存在,并不依赖于展览,展览只不过是将思想的演进和实践揭露为可见可感的形式,供艺术家和观众交流而已。这样的展览空间既不能太“实”,也不能太“虚”;既要传达给观众观览作品的基本情境,又要点到为止,不替艺术家说出多余的话。

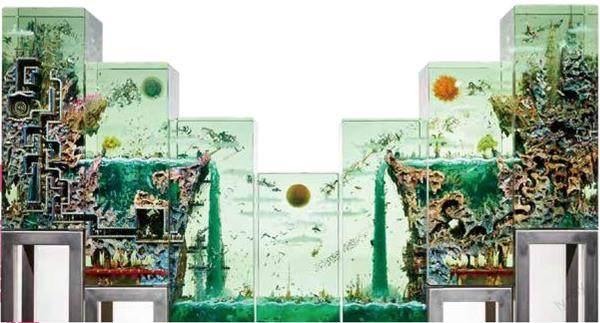

达斯汀·叶琳作品《永恒的政治》(The Politics ofEternity)。创作者将光作为艺术不可或缺的一部分,见证作品的转变,体现了光作为媒介的力量。通过对灯光的仔细校准,找到中和玻璃绿色调的方法,展示出了创作的惊人细节。

达斯汀·叶琳(DustinYellin)作品,灵感来自中国兵马俑。

达斯汀·叶琳作品《永恒的政治》(The Politics ofEternity)。创作者将光作为艺术不可或缺的一部分,见证作品的转变,体现了光作为媒介的力量。通过对灯光的仔细校准,找到中和玻璃绿色调的方法,展示出了创作的惊人细节。

藝术与自然

美国诗人华莱士·史蒂文森写过一首名为《瓶子的轶事》的诗:“它使凌乱的荒野,围着山峰排列,于是荒野向坛子涌起,甸旬在四周,再不荒莽……”这首诗闻名遐迩,可那只未露面的瓶子到底是什么样的,却没有人在意,一位较真儿的建筑师偏偏上网把它找了出来。据他说,这神秘的瓶子出身并不高贵,是一种加拿大出产的“一统牌”(Dominion)果汁的“特种宽口罐”,就像可以回收的汽水瓶子那般俯拾可得。这只普普通通的瓶子,只是因为放在荒野之中才有幸入了文学史。

这首听起来似乎有点“梨花体”意味的诗,也许只是描述了一个平凡的事件,但在平凡之中也现出一丝玄机。熟悉西方文学的人或许会联想到另一位著名诗人济慈的《希腊古瓶颂》。古瓶,是希腊人生活中的常见器皿,既用来倒酒,也用来盛骨灰,在济慈的诗中,它是什么样没有太多疑问,这只艺术史上赫赫有名的瓶子,使人回忆起西方文明发轫的黄金时节。

比较这两首诗,比较希腊的古瓶和“一统牌”果汁罐,我们从中看到的是“艺术”和“自然”的关系。

英国自然历史博物馆。

“大写”的艺术注定是种人工构筑物,即使源于自然,却也和自然分离,那些描绘美丽风景的风景画,不能真的等同于天地造物。古瓶是陶土捏制的,但是一旦烧制成形之后就和后者泾渭分明,不知有多少年才可以打回原形。它们和自然环境的关系也是如此,但凡成了博物馆文化的一种,就不适合放在鄙俗的乡野之中。

除了地点的分离,还有时间的分离,也就是我们经常挂在嘴边的“古意”和“当代”的计较,这种历史的疏离与空间的异置或有重叠,造出了“一统牌”果汁“特种宽口罐”的独异。人类收藏史的开始意味着古代和现今拉开了距离,希腊的古瓶因此成了时间赠予的恩物,它放在荒野之中,大概会愈发呈现出遥远的意味吧。

无论是希腊还是田纳西的例子中,“建筑”都是隐而不见的,但是,如果我们将空间看成客体、主体关系的某种物理表征的话,空间已经浮现于瓶子与荒野的边际,而古瓮和新瓶的不同计较分明是现代性风暴过后的产物。

19世纪以来,出现了无数试图“移天缩地在君怀”的自然博物馆,将天然造物作为一种艺术收藏,阿尔弗雷德·沃特豪斯所设计的伦敦自然史博物馆便是其中之一。尽管建筑师着意在罗马风装饰母题中凸显 “自然”的主题,但建筑程序本身却和它的藏品原有的语境毫不相关,作为“标本”而呈现的展品序列遵循的是古典建筑房厢线性展开的逻辑,如此坚实“人工”之中多余的“自然”就像是过家家,比起田纳西瓶子的境界差得远了。

“浑然一体”,这样的追求是很多的中外建筑师所共有的,典型策略是用“景观”的方式营造,甚至将房子打扮成景观的一部分。比如:远至“如画”的英国园林、娄山姆中陈列的各种古物,近到盖蒂别墅(Getty Villa)中陈列的罗马艺术。

如果美术馆借镜于园林的话,园林没有主体、客体,或观者、展品的截然界限;园林没有“后台”,或博物馆的库房和正展的区分;园林把原属私人经验的美术馆转化成了一个准公共空间。大名鼎鼎的纽约现代美术馆花园,就曾是“洛克菲勒家客厅”的后院。

天才的巴西景观建筑师罗伯托·B.马科斯最早的设计和城市无关,完全是都市沙漠中幻生出来的一片绿洲,美术馆的金主小洛克菲勒对设计师再次提出的要求,是对面楼上的公寓客人可以尽享摩天楼丛林中的这一方绿洲(那栋楼是他自家的地产),却不能让那些路边过客赚了便宜。后继的菲利普·约翰逊心领神会,他建起了一堵高墙,把闲游者的目光挡在了墙外,又仿佛螺蛳壳里做道场一般,硬是把方寸之地做出了一种纵横交错的动态;这种“自然”卷进街区深处,预示着整个现代美术馆建筑群落的后来发展,甚至也为密不透风的纽约城确实带来了一线生机。后来,即使是另一位建筑师塞萨·佩里抹去了相当一部分的室外空间充了建筑的面积,还是被景观设计师劳瑞·奥林称作是一场“灾难”,但是,某种意义上也可以说这花园依然是现代美术馆的要害所在,就观看的多种可能而言,城市和整个博物馆建筑的距离大大地拉近了。

贝聿铭设计的“艺术依于自然”的美秀博物馆,坐落于日本的山林之间,并且设计者将建筑中的80%都埋在了地下,美术馆周围的地势相对险峻。为了方便游客的登临,在美术馆的一期工程中,就已经建成了隧道和公路,还支撑起了全长120米的吊桥,方便游客直通美术馆正门。一切的一切,看似恰到好处。

桃源山隧中依稀可见的一线人造风景,建筑的周围也是博物馆“展程”的有机组成部分,有意的“延宕”和精心摆布的节奏组成了空间和自然的模糊地带。只是,在这样的“自然”之中,“艺术”已经看不太见了。

(责编:马南迪)