二战时期日裔美国人的“集中营”生活

付杰

2017年是9066号行政命令签署75周年,曾经历过“集中营”生活的“幸存者”们在举行纪念活动。

“正义也许会迟到,但绝不会缺席。”这是一句流传甚广的法律箴言,也指出了正义女神可能会姗姗来迟的无奈现实。其实,漫长的法院审判史一直伴随着冤假错案的发生,正义也经常不会如期而至,个中原因,可能是实体上的条文错用和程序上的重大瑕疵,也可能是公权机关玩忽职守和滥用职权,甚至有时还受到时代环境的深刻影响,尤其是在战争、内乱等紧急状态下,法院失去了本应坚守的理性态度与克制立场,作出了顺从舆论的错误判决。即使是被称为 “镇国之柱”的美国最高法院,也曾在战争阴影的笼罩下迷失过方向,制造了有违宪法精神、无视基本民权的错案,其中比较有代表性的当属平林诉美国案和是松诉美国案。

罗斯福总统的9066号行政命令

1942年2月19日,美国总统罗斯福签署了9066号行政命令,授权陆军部可以将国内某些地区划为军事区域,并有权对该区域内的居民施加进入、停留或者离开等种种限制措施,以防止间谍行动,保卫国家安全。尽管9066号行政命令并未指向具体对象,但执行该命令的军事人员都明白,总统的这项命令主要针对的是日裔美国公民和在美国生活的日裔非美国籍居民。同样明显的事实是,9066号行政命令的出台与日本偷袭珍珠港、美国对日宣战等重大历史事件密切相关。

1941年12月7日凌晨,日本海军对美国太平洋舰队夏威夷基地上的珍珠港发动突然袭击,美军伤亡惨重,不仅损失了多艘战列舰、驱逐舰、巡洋舰和188架飞机,还造成了2000多名士兵死亡、1000多人受伤。美国彻底被激怒了,罗斯福总统愤怒地表示:“必须记住这个奇耻大辱的日子!”次日美国即对日本宣战,12月7日也成了美国的国耻日。

由于美国当时存在根深蒂固的排华、排日传统,公众对日本的仇恨很自然地波及日裔居民,美国政府担心这些人已经或者即将成为日军的间谍,也开始重新评估他们的潜在风险。就在这个过程中,美国出现了迁移日本人的强烈呼声,要求将他们聚集在一处进行集中监管,以从根源上消除他们对美国国家安全所造成的巨大威胁。

当时日裔群体主要生活在夏威夷和美国西海岸。不同于孤悬海外的夏威夷,西海岸居住着大约12万日本人,是一个不可小觑的庞大群体。在1941—1942年间,美国对日裔居民共进行了3次大规模的调查,分析他们对美国的忠诚度以及对国家安全与社会稳定的危险性。

在珍珠港事件发生之前,日本已经对美国展开了情报战和间谍战,美国也截获和破译了大量的“魔法”情报,这些情报揭示了日本长期在美国从事招募日裔间谍、组建间谍网络的秘密活动。政府高层自然知晓“魔法”情报的存在,1941年秋,罗斯福就指派其好友约翰·富兰克林·卡特调查日裔居民的潜在威胁,卡特又将这项任务交给了富有的商人柯蒂斯·芒森。芒森很快就形成了一份调查报告并提交给了罗斯福总统。报告肯定了绝大部分(90%—98%)日裔居民的忠诚度,也没发现他们从事反美活动的证据,但也指出了极少数人的危险性:这些人可能会从事恐怖袭击,破坏美国的发电厂、大坝、港口等基础设施和兵工厂、军用机场等军事设施。

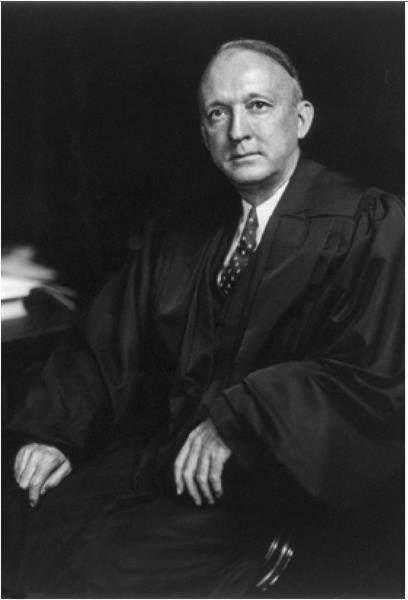

珍珠港事件发生后,美国成立了一个由最高法院大法官欧文·罗伯茨所领导的事件调查委员会,调查美国为什么会遭到突然袭击。由于委员会的成员基本上是军方人士,调查报告也具有鲜明的“好战”色彩。他们得出结论:居住在夏威夷的很多日裔群体支持日本并且参与了间谍活动,如果能够实施严厉的反间谍措施,本可以减少美军的受损程度。尽管同样没有发现西海岸日裔居民从事间谍活动的证据,报告还是提出了警告:西海岸不能再重蹈夏威夷的覆辙。

在正式签署9066号行政命令之前,美国社会和军方内部在很大程度上已经形成了集中迁移日本人的强烈共识,罗斯福要求陆军部长助理约翰·麦克罗伊再次调查西海岸的局势。麦克罗伊的调查报告显示,有些日裔居民正在秘密从事间谍活动。这个报告再次坚定了罗斯福的决心:即使98%的日裔居民都是忠诚或者无辜的,也不能忽略2%这极少数人的重大威胁。于是,9066号行政命令的出台也就具备了广泛的民意基础。

德维特将军的强制迁移计划

在强制迁移日裔居民的行动中,如果说罗斯福总统起到了最终决策者的作用,那么具体执行者则是美国西海岸防区司令部总指挥官约翰·德维特(John Dewitt)将军。其实,德维特并非一开始就打算实施强制集中迁移计划,毕竟这项计划不仅在军事上困难重重,还存在侵犯民权的法律风险。他起初是想通过对某些被认为存在间谍活动的地区进行突击检查的方式精准搜捕间谍人员,但突击检查属于司法部的职权,司法部坚持没有搜捕令不得对居民进行突击检查,而且也坚决不授予军方搜捕令,除非军方宣布该地区处于戒严状态,因为这时将由军方行使司法部的职权。

与司法部协商未果,罗斯福总统后又发布了9066号行政命令,再加上太平洋战争伊始美军战事不利,国内反日情绪更是水涨船高,强制迁移日裔居民的计划也就箭在弦上,不得不发了。在迁移安排上,大致经历了划定军事管制区、自愿遷移、强制迁移的先后顺序。

1942年3月2日,德维特将军发布了1号公告,宣布在华盛顿、俄勒冈、加利福尼亚和亚利桑那4个州建立1号军事管制区和2号军事管制区,管制区又被划分为不同的区域,以便于分块管理。公告还声明管制区只是过渡阶段,将来区内的日裔、德裔及其他嫌疑人员都会被整体迁移出去,而且首先被迁移的对象是日裔居民。1942年3月24日,德维特将军又发布了宵禁令,命令日裔居民和其他相关人员在晚上8点至早上6点之间须居家在内,不得外出。

与此同时,在管制区之外的日裔居民已经开始了自愿迁移的行动,出发前往重新安置地。当然,自愿迁移的居民其实也带有迫不得已的心理,毕竟大众舆论的仇视和居住环境的恶化使得他们不得不离开住地。不过,自愿迁移计划还是面临两大障碍,其一是很多日裔居民“安土重迁”,不愿离开居所;其二是重新安置地所在的州不愿意接收这些迁移者,担心他们会破坏本州的基础设施和安全稳定。在自愿迁移效果不太理想的情况下,强制迁移计划便被提上了议事日程。

1942年3月27日,德维特将军宣布停止自愿迁移计划,还在发布的4号公告中声明,未经军方允许不得迁出1号管制区。接着又成立了战时公民管制部门和战时重置部门,负责居民迁移管理、安置地建造、居民权利保障等事项。从3月到8月,有11万余日裔居民(其中约有7万美国公民)被强制迁移到爱达荷、科罗拉多、怀俄明、阿肯色等中西部州的重新安置中心。由于日裔居民的“恶劣”形象,被迁入地对他们表示了不同程度的不满、厌恶甚至敌意,阿肯色州州长就表示:“我们州的人民对日本人的风俗与怪癖都不了解,把日本人安置在我州是否明智值得怀疑。”怀俄明州州长更是毫不掩饰地说道:“假如你把日本人弄到我的州里来,我敢保证他们会被吊死在每一棵树上。”

强制迁移计划对日裔居民造成了多重伤害,由于仓促迁移,他们的物质财产没有得到妥善处置,很多只好低价折卖,更为严重的是精神和心理上的严重创伤。安置营的条件参差不齐,在住宿方面,有的安置营空间十分逼仄,一家人只能生活在用布帘隔开的营房中,使用公共澡堂、厕所和盥洗室;在饮食方面,食品供应有严格的时间限制,他们要像难民般排上长队依次领取,并且很难吃到新鲜的食物;在医疗方面,由于安置营多建在荒漠或沼泽地区,气候条件恶劣,极易引发疾病,然而医疗资源并不充足,只能靠煮沸饮用水来预防伤寒和痢疾;在行动方面,他们失去了人身自由,时时刻刻承受着种族歧视的自卑感和压迫感。甚至不少人认为重新安置中心不过是“集中营”的委婉说辞,比如在迁移过程中,每户家庭会被分配一个编号和号码牌,这种方式很容易让人联想到纳粹集中营和监狱囚犯的形象,以至于许多人在战后虽然走出了战争的阴影,却走不出心理上的阴影。

时任美国西海岸防区司令部总指挥约翰·德维特将军。

在美国军方监视下遭强制迁移的日裔居民。

安置营的条件参差不齐,在住宿方面,有的安置营空间十分逼仄,一家人只能生活在用布帘隔开的营房中, 使用公共澡堂、厕所和盥洗室。

日裔美国人遭管制期间,美国一家理发店摆放出了带侮辱字眼的牌子。

面对大规模的迁移计划,绝大多数日裔居民逆来顺受,以证明对美国的忠诚,但也有极少数人选择站出来,拿起法律的武器保卫个人权利,反抗军方一刀切式的无理安排。在这些案件中,最为著名的就是平林诉美国案和是松诉美国案,前者针对的是军方的宵禁令,后者针对的则是军方的强制迁移令。

平林与是松的法律抗争

1942年5月12日,日裔美国人戈登·平林(Gordon Hirabayashi)因违反宵禁令被捕,地方法院判决需服刑180天。案件几经波折,最终到达最高法院。平林一方认为国会对军方的授权本就属于违宪行为,而将日裔美国人与其他种族区别对待更是违反了宪法第五修正案中的正当程序条款——“不经正当法律程序,任何人不得被剥夺生命、自由或財产”。

6月21日,最高法院9位大法官以9:0的投票结果维持了原判。法院认为,“联邦政府在行使宪法所授予的战争权时,拥有广泛的裁量权。在环境允许的情况下,政府行使战争权时可以违反公众自由。政府只需要说明这种行动的具体原因即可。”也就是说,案件涉及公众自由与国家安全、公民权利与政府权力之间的利益衡量,在西海岸有遭受日本剑拔弩张的攻击之虞时,为了国家安全,可以暂时牺牲公众权利,实行宵禁令也是合理的。首席大法官哈伦·斯通表示,种族区分在本质上当然是不可取的,但危急的战争环境为这种行为提供了合理性,甚至可以牺牲掉一部分民众权利。谈到宵禁令,他说道:“宵禁令的推行是当国家面对潜在的暴乱和间谍问题时的一项保护性措施。当这些潜在威胁被认定为会对美国为战争所做的努力产生负面影响,或是有助于敌人的入侵时,推行宵禁令就是必须的。”

日裔美国人戈登·平林。在美国最高法院对平林案作出判决40年后,他的定罪被西雅图联邦地方法院推翻,并在去世的2012年被追授了美国总统自由勋章。

雨果·布莱克大法官被誉为“20世纪最警醒的自由捍卫者”“最高法院里的堂吉诃德”,但面临紧急战争状态时,他也没有发挥“最后一道防线”的作用。

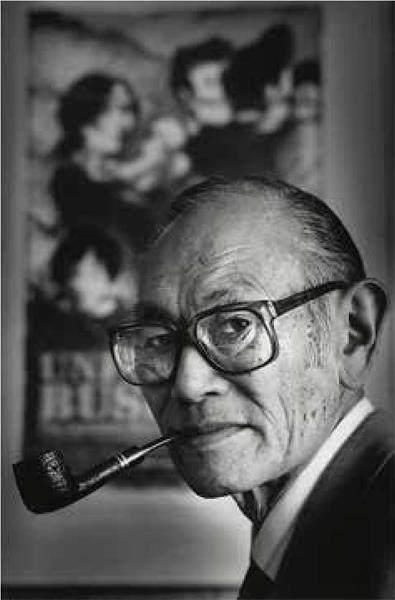

日裔美国人弗雷德·是松。他的定罪被推翻后,他积极推动了一项赔偿法案生成——要求美国政府正式道歉,并赔偿每名被监禁的幸存的日裔美国人2万美元。1998年,他被授予美国总统自由勋章。

最高法院的判决说理存在的最大弊病在于,他们依据极少数日裔居民从事了间谍活动而认为将宵禁令施加于所有日裔居民是合理的,这是明显的连坐思维,是为军方的“懒政怠政”寻求开脱。政府和军方的责任本就是履职尽责,区分日裔居民中的“忠诚者”和“不忠者”,进而有的放矢、分类施策。美国法院一直秉持的司法哲学,用英国法学家威廉·布莱克斯通的话来讲,就是“宁可使十个罪犯漏网,不可使一人蒙冤”,但最高法院在战争面前也失去了其一贯的客观中立的立场和理智审慎的态度,作出了有悖宪法精神的判决。毋庸置疑,强制迁移也存在这个问题。因此,尽管判决一致通过,罗伯特·墨菲大法官还是在附议中表示了担忧,他赞同战争之时应尊重军方的专业判断,但最高法院依据出生地或祖籍限制公民的个人自由,已经走到了“宪法权力的极限”。

相比平林案,是松案的影响力则大得多。弗雷德·是松(Fred Korematsu)出生于1919年,也是日裔美国人。在强制迁移令下达后,是松企图通过更改姓名、整容手术等方式逃避军方的搜查,但还是于1942年5月30日被捕。是松因违反强制迁移令被判5年缓期强制执行,案件最终到了最高法院。尽管是松辩称将其迁移至安置营其实就是变相监禁,而未经法院公平审判公民的人身自由不得被剥夺,但9位大法官还是于12月18日以6:3的投票结果维持了原判,并裁定强制迁移令没有违宪。

雨果·布莱克大法官撰写了是松案的多数意见,其核心观点在于论证强制迁移令的合憲性。布莱克承认强制迁移令比宵禁令对公民的自由权施加了更多限制,但法院应该尊重军方对于国家安全局势的分析与判断。他援引了平林案这一“新鲜出炉”的先例,认为宵禁令与强制迁移令都是保卫国家安全的权宜之计,“根据我们在平林案中宣布的原则,我们不能得出国会和政府在当时没有权力将有日本血统的人迁移至西海岸战区之外的结论。的确,与从晚上8点到早上6点一直被关在家里相比,被迫迁移到自己原本所居住的区域之外是一种更大的剥夺。除非军事部门认为当前环境对公民安全的威胁非常严重,否则,从宪法上讲,不管是宵禁令还是迁移令都站不住脚。但是,不同于宵禁,将可疑人员迁移出受威胁的地区,与防止间谍活动和破坏活动有明确和密切的关系。保卫我们的海岸线是军队的首要职责,军队认为仅仅实行宵禁令是无法有效提供保护国家安全的,因此他们进一步采取了迁移令。”

需要说明的是,布莱克大法官有“20世纪最警醒的自由捍卫者”“最高法院里的堂吉诃德”之美誉,他一生坚决捍卫自由主义信仰与弱势群体权利,但面临紧急战争状态,他也没有发挥“最后一道防线”的作用,而是主张国家安全优先。

然而,不同于平林案的是,这一次有3位大法官站在了反方,对是松案提出了发人深省的异议。罗伯特·杰克逊大法官从种族歧视的角度指出多数意见的错误之处,它不是根据个人的行为,而是基于某人的祖先或者特定的族裔来判定其是否有罪。欧文·罗伯茨大法官一针见血地使用“集中营”来形容政府和军方的迁移安置行为,并认为多数意见避重就轻,只是讨论强制迁移令的合宪性,却忽略了迁移方式、安置措施等其他重要问题。罗伯特·墨菲大法官认为迁移令不同于仓促实施的宵禁令,政府和军方本可以有更宽松的时间对日裔群体进行调查筛选(英国就做到了这一点),减少对民众权利的侵犯,但他们没有这样做。他在平林案中指出最高法院已经走到了“宪法权力的极限”,这次又批评是松案的判决显然逾越了这一极限。

迟来的正义还是正义吗?

古罗马有句著名的法谚——“枪炮作响,法律无声”,说明了非常时期下法律的失灵与失效,正所谓“紧急状态无法律”,因为此时严格执行法治反而会钳制政府的行动能力,使其无法迅速及时地应对战争、天灾等突发事件。但值得警醒的是,一个国家的法治程度其实并不取决于和平时期,而是体现在紧急状态下是否依然能够尊重法律、信仰法治。紧急状态其实就是对法治化水平的压力测试,在这种情境下,才能“患难见真情”,检验出政府是否真如其所宣称的那样注重民众权利,践行法律之治。

美国最高法院在平林案和是松案中的判决,已被后世公认为糟糕且失败,也成为了最高法院历史上的一大污点。最高法院在公民自由与国家安全、宪法权利与政府权力、人人平等与种族歧视之间都选择了后者,却没有给出令人信服的理由。

由于太平洋战争局势的扭转,美国很快就放松了对日裔居民的管制,允许他们参军、上学和就业,并且在战后通过了几部法案,补偿给他们造成的物质损失,重新调查事件真相,还通过司法救济手段撤销对平林、是松等案件当事人的有罪判决。然而,大错已经酿成,日裔居民的心理创伤和精神损害无法弥补,更何况很多人已经去世,没有看到“沉冤昭雪”的那一天。

我们常说“正义也许会迟到,但绝不会缺席”,但英国也有句意味深长的法谚——“迟来的正义非正义”,因为正义是有时效的,不仅必须得到实现,还要及时得到实现,就像北京大学法学院陈瑞华教授在其著作《看得见的正义》中所指出的:迟到的正义之所以为非正义,倒不是因为实体结论发生了错误或者造成了实体上的不公正,而是由于实体结论的过迟产生造成了程序过程上的不公正。

(责编:刘婕)