非农就业对农村居民家庭消费的影响

金博宇 畅倩 赵敏娟

摘要:基于黄河流域中上游5省农户的抽样调查数据,采用线性模型分析非农就业对农村居民家庭总消费、生活性消费、生产性消费的影响,在此基础上分析家庭生命周期的调节效应并进行稳健性检验。进而探讨就业稳定性与就业地点对农村居民家庭消费影响的异质性。结果表明:(1)非农就业会显著促进农村居民家庭总消费、生活性消费,显著抑制家庭生产性消费;(2)家庭生命周期在非农就业对农村居民家庭总消费的影响中具有“倒U型”调节效应;(3)稳定非农就业和异地非农就业对农村居民家庭总消费、生活性消费及生产性消费的作用效果均强于不稳定非农就业和本地非农就业。

关键词:非农就业;家庭消费;消费结构;家庭生命周期

中图分类号:C913.3;F328 文献标识码:A 文章编号:1009-9107(2022)05-0098-10

引言 党的十九届五中全会提出“要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。新冠肺炎疫情导致全球经济遭遇逆流,我国出口面临巨大压力。增强国内市场的吸引力与影响力,释放消费活力是国内消费的新趋势[1]。畅通国内大循环的重要前提是促进经济内循环,实现经济内循环的关键在于扩大内需[2-3]。内需不足主要表现为消费不足,尤其是农村消费市场的低迷[4-6]。农民城镇化已经成为提高农村居民消费水平的最大潜力[7]。20世纪90年代以来,大量农村剩余劳动力向城市涌入,并逐渐成为城镇化进程中不可忽视的消费力量[8]。2020年,我国农民工总量达2.9亿人,占农民总人口的56.0%,非农就业使农村居民工资性收入持续增长[9],为提升其消费水平提供了潜在的可能性。探究非农就业对农村居民家庭消费水平的作用效果,对研究农村居民家庭消费行为和扩大内需、实现“双循环”战略具有重要的现实意义。

学术界已经从总量、结构、人均生活消费、影响机制等多方面研究了非农就业对农村居民家庭消费的影响。在消费总量的方面,柳建平等研究表明,有非农就业的农村居民家庭消费水平远高于仅务农家庭[10];刘宗飞基于安徽省农户调查数据的实证结果表明,当家庭非农就业比例较高时,非农就业能够显著促进农村居民家庭总消费[11]。在消费结构的方面,Chang等认为,非农就业与发展中国家农村居民家庭的食品消费之间有着明显的联系,户主非农就业与食品消费呈正相关,而配偶非农就业与食品消费呈负相关[12];文洪星等研究结果表明,非农就业对农村居民家庭耐用品消费水平具有显著的促进作用,但对文教娱乐、医疗保健等“软性”消费的影响并不显著[7]。在人均生活消费的方面,杜鑫认为,农村劳动力异地转移对农村居民家庭人均消费水平的作用效果并不显著[13];但钱文荣等的研究发现,非农就业对家庭人均消费水平有显著促进作用[14]。在影响机制的方面,温兴祥的研究表明,提升收入和增加边际消费倾向可能是非农就业影响农村居民家庭消费水平的机制[15];刘丽丽等基于2016-2017年RUMiC数据研究表明,非农就业会通过提高收入和城市长期居住意愿来提升农村家庭消费水平[16]。

既往研究从不同角度考察了非农就业对农村居民家庭消费的影响,但至少还应从三个方面进行完善。第一,农村居民家庭消费结构的分类并不足以反映当前农村消费现状。现有文献多将农村居民家庭消费划分为生活用品及服务、人情礼品或宴请、食品烟酒、交通通讯、衣着、居住、医疗保健、教育文化娱乐等八大类,或生存性消费、享受性消费和发展性消费三大类。然而,在我国农村经济发展过程中,农民既是消费者又是生产经营者和投资者,其经济活动不仅包括生活性消费还包括生产性消费[17],却鲜有文献将生产性消费纳入展开探究。第二,农村居民消费行为还可能受制于家庭所处的特殊阶段。随着家庭生命周期的推移,农村居民家庭在家庭禀赋、劳动力数量、生产生活需求等方面都会发生改变[18],进而表现为消费水平的差异。对此,家庭生命周期理论可能是探究非农就业对农村居民家庭消费影响的新视角。第三,非农就业家庭由于就业稳定性不同[8]、就业地点不同[15]其消费特征也存在一定差异,但鲜有文献将样本分组进行异质性分析。基于此,本研究从以下方面进行改进:(1)从总消费、生产性消费、生活性消费三方面综合衡量非农就业对农村居民家庭消费的影响;(2)关注家庭生命周期的调节效应,进一步分析非农就业对农村居民家庭消费影响的作用机理;(3)实证分析非农就业在不同就业稳定性、不同就业地点的条件下对农村居民家庭消费影响的差异。一、概念界定、理论分析与研究假说

(一)概念界定

1.农村居民家庭消费。本文从总消费、生活性消费、生产性消费三个角度衡量农村居民家庭消费。总消费包括农村居民家庭生活性消費和生产性消费;生活性消费是指农村居民家庭为满足日常生活而产生的消费,包括食物、医疗、教育、交通、衣着、居住等;生产性消费是指农村居民家庭在农业生产过程中的消费,包括劳动力、原材料、能源动力、生产工具以及各种为农业生产服务产生的劳务消费[19]。

2.家庭生命周期。美国社会人口学家Glick(1947)将家庭生命周期划分为6个阶段[20],但存在一定的局限性,并不符合中国农村的实际情况[21]。因此,本文依据已有研究并结合中国农村父辈与子辈同在一起生活这一情况,将农村家庭生命周期进行划分[22],不同阶段的人口特征如表1所示。

(二)理论分析与研究假说

1.非农就业与农村居民家庭消费。现阶段,非农就业为促进农村居民消费水平的提升提供了潜在的可能性[15]。非农就业使农村劳动力依靠劳动来谋取工资性收入成为可能[23],同时,非农就业会使家庭根据农村劳动力剩余情况对土地资源进行重新配置,剩余劳动力较少的家庭将土地部分转出,从而获得转移性及财产性收入;剩余劳动力较多的家庭将土地转入,通过扩大经营规模获得规模效益,从而增加家庭经营性收入[9]。可见,非农就业能够通过工资性、财产性、转移性等收入实现家庭收入的多样性,同时能够降低收入不确定带来的风险,减少家庭缓冲储备行为。此外,非农就业带来的收入提高能够缓解家庭消费对收入变化的过度敏感,扩展家庭预算约束边界,提高整个家庭的消费需求[7,24]。

非农就业可能会从生活性消费和生产性消费两方面影响农村居民家庭消费水平。在生活性消费方面,原本生活在农村的农业转移人口进入城市后,由于户籍制度和自家经济基础的多方限制难以在城市购买房屋,同时也不能继续种植粮食、蔬菜供日常食用,因此往往在交通、住房、食物等生活性消费方面需要支付更高费用[7];另一方面,随着务工过程中与城市居民交流增多,城乡居民的消费偏好相互渗透,促使其消费习惯趋同,农民工可能会明显增加在住房和请客送礼方面的消费,或提高教育支出比例以及医疗消费份额,从而显著提高生活性消费水平[25];此外,进城务工人员在城市与农村之间具有信息载体的作用,当非农收入回流到农村后,家庭留守成员受到进城劳动力引入的城市消费习惯、消费文化的影响,可能会增强在食物、衣着、娱乐等方面的消费,从而进一步促进农村居民家庭生活性消费水平的上升[8]。在生产性消费方面,由于我国农业生产中的劳动节约型技术进步以及工农产品比价关系,农业生产对我国农村居民收入并没有显著影响[26]。随着非农就业机会的增加、工资水平的上升,非农就业收入成为农村居民家庭增收的主要渠道,农村居民家庭可能会通过调节非农就业来抵消临时收入的冲击,从而保证家庭总收入的稳定[27]。农村居民家庭作为理性经济人,为追求收益最大化可能会将家庭劳动力资源由农业生产向非农就业转移,相应的农业生产性消费也会降低。

基于此,本文提出如下假说:

H1:非农就业对农村居民家庭总消费具有显著促进作用;

H1a:非农就业对农村居民家庭生活性消费具有显著促进作用;

H1b:非农就业对农村居民家庭生产性消费具有显著抑制作用。

2.家庭生命周期的调节作用。处于生命周期不同阶段的农村居民家庭,在人口结构、就业偏好、资本积累等方面均不同[28],同时,家庭生命周期与家庭经济行为(投资决策、消费储蓄、劳动力供给等)密切相关,使其对农村居民家庭的生活性及生产性消费决策可能具有一定影响[29]。具体而言,从家庭生命周期的各个阶段来看,年轻夫妇家庭多以非农就业为主,一般赡养父母的开支不大,也没有抚养后代的压力,并且很容易受到城市同龄青年示范性行为的影响,在衣食住行以及休闲娱乐等方面不断学习和模仿城市居民,相比于老一代农民工而言更敢于消费[30],在此阶段,非农就业对农村居民家庭消费的影响可能较大;随着家庭生命周期向后推移,家庭负担加重,抚养后代和赡养老人成为家庭的主要任务。当家庭出现医疗及子女升学、工作等需求时,非农就业劳动力可能会选择且更有能力将家庭现阶段需求由农村向城市转移,以提升家庭整体医疗保健水平及子女的受教育水平,在此阶段,非农就业对农村居民家庭消费的影响可能更为强烈;处于空巢期的农村居民家庭其家庭成员为65岁以上的老人,消费习惯不容易被改变,即使非农就业能够带来收入增长,也不会较大程度上影响其消费水平,在此阶段,非农就业对农村居民家庭消费的促进作用可能较弱。基于此,本文提出如下假说:

H2:在家庭生命周期的不同阶段,非农就业对农村居民家庭总消费的影响不同。

基于以上分析,本文提出如图1所示的研究框架。

二、数据来源、模型设定及变量选取

(一)数据来源与样本特征

本文的数据源自西北农林科技大学“黄河流域生态保护与农业农村高质量发展”课题组于2020年8月在青海、内蒙古、宁夏、山西、陕西、河南等黄河中上游地区6省(区)开展的实地调研。该调研采用县(区)、村(社区)、家庭三阶段不等概率的整群抽样设计,收集了丰富的个体、家庭层面有关就业、收入及消费等方面的信息。由于青海省调研对象为牧户,其非农就业选择及消费行为与农户相比均存在较大差异,因此,本文仅就其余5省(区)农户样本进行研究。剔除前后不一致以及关键信息缺失的样本,最终得到有效样本1 225户,其中参与非农就业家庭567户,未参与非农就业家庭658户。家庭生命周期各阶段的样本数量及非农就业情况见表2。

从表3样本家庭的基本特征可以看出,户主受教育程度普遍偏低,初中及以下学历占比为80%以上,而专科及本科学历占比仅为2.04%;户主年龄普遍偏高,主要集中在51~65岁;家庭规模以3~4人的家庭居多;家庭劳动力为1~2人和3~4人的家庭占比近90%;家庭年总收入低于5万元的样本农户有657户,占比为53.63%;家庭土地经营规模以8亩以上为主。样本农户的基本特征与同期研究样本类似,樣本具有一定代表性。

(二)模型设定

本文建立如下模型,采用最小二乘法(OLS)估计非农就业对农村居民家庭消费的影响:

ln Cki=θ1Fi+θ2Xi+φ1(1)

式(1)中:lnCki为第i个农村居民家庭消费的对数,k=1,2,3分别代表农村居民家庭总消费、生活性消费、生产性消费;Fi为第i个农村居民家庭参与非农就业的程度;Xi表示第i个家庭的户主特征、家庭特征、村庄特征、地域特征;θ1、θ2为待估参数,φ1为随机误差项。

为了识别家庭生命周期的调节效应,本文借鉴温忠麟等[31]的调节效应检验方法,模型设定如下:

lnCki=θ3Fi+θ4Xi+θ5Ni+θ6Fi×Ni+φ2(2)

式(2)中:Ni为调节变量,即第i个家庭所处的家庭生命周期;θ3、θ4、θ5、θ6为待估参数;φ2为随机误差项,其余变量和符号的含义与式(1)相同。

(三)变量选取

1.被解释变量:农村居民家庭总消费、农村居民家庭生活性消费、农村居民家庭生产性消费。为了保证数据平稳,本文对农村居民家庭总消费、生活性消费、生产性消费金额进行加1取自然对数处理。

2.核心解释变量:非农就业。本文依据畅倩等[28]的研究,选择2019年农村居民家庭非农收入占家庭总收入的比例这一变量衡量家庭非农就业状况。目前,学界主要依据农村居民家庭收入构成(即非农收入或农业收入占比)[18,32]对农村居民家庭的类型进行划分,非农收入占比越大,说明该家庭获取非农收入的能力越强、兼业化程度越高。

3.调节变量:家庭生命周期。本文依据汪为等[22]的研究将农村家庭生命周期划分6个阶段,分别为:起步期、抚养期、负担期、稳定期、赡养期、空巢期。

4.控制变量。本文基于文洪星等[7]、温兴祥[15]、刘宗飞[11]对农村居民家庭消费的研究,从4个方面对影响农村居民家庭消费的因素进行了控制。一是户主特征,包括年龄、性别、受教育年限、是否为村干部。二是家庭特征,包括家庭规模、家庭劳动力数量、家庭人均耕地面积、金融负债、家庭平均健康状况。三是村庄特征,包括村庄到最近乡镇的距离、村平均收入。四是地域特征,由于不同地区的地理位置、城市人口密集程度、经济发展水平均有不同,导致劳动力市场上人力资本的报酬也存在一定差异,因此引入省份虚拟变量对这一层面的因素进行控制。上述各变量的赋值及描述性统计见表4。

三、实证结果分析

(一)模型实证结果及分析

本文运用Stata 15.1软件对非农就业对农村居民家庭总消费、生活性消费、生产性消费的影响进行估计,结果见表5。

回归模型1是非农就业对农村居民家庭总消费影响的回归结果,模型整体拟合效果较好。回归结果表明,在其他条件不变的情况下,非农就业对农村居民家庭总消费具有显著促进作用,即随着非农就业程度的增加,农村居民家庭总消费呈现上升的趋势。从户主特征来看,户主为男性且年龄较小者家庭总消费水平较高。从家庭特征来看,规模越大且劳动力数量越多的家庭总消费水平越高,这一结果与王志刚[33]的研究結论类似。此外,金融负债越高的家庭总消费水平越高,可能是因为农村居民家庭通过信贷将资金投入到相应的生产活动中,提升家庭收入并缓解资金流动性约束进而提升总消费水平。假说H1得到验证。

回归模型2和回归模型3为非农就业对农村居民家庭生活性消费、生产性消费影响的回归结果。回归结果表明,非农就业对农村居民家庭生活性消费和生产性消费的作用效果并不一致。具体而言,非农就业对生活性消费具有显著的正向影响,说明随着非农就业程度的增加,农村居民家庭生活性消费水平会显著提高,即非农就业会显著促进农村居民家庭生活性消费。非农就业对生产性消费具有显著的负向影响,说明随着非农就业程度的增加,农村居民家庭会减少在农业生产方面的投入,从而显著抑制生产性消费。假说H1a和假说H1b得到验证。

(二)调节效应检验结果

表6的回归模型4~7报告了在家庭生命周期的不同阶段非农就业对农村居民家庭总消费影响的回归结果。在农村居民家庭有效样本中,处于空巢期的家庭均未参加非农就业,结合空巢期家庭成员特征及当前中国农村非农就业情况来看,样本符合中国农村普遍情况,并且样本中无处于起步期的家庭。因此,本文就家庭生命周期其他四个阶段开展分析。与回归模型1的结果类似,非农就业在家庭生命周期的各个阶段对农村居民家庭总消费均存在显著的正向影响,且随着家庭生命周期的向后推移,非农就业对农村居民家庭总消费的影响存在先上升后下降的趋势。可见,非农就业对农村居民家庭消费的影响与所处家庭生命周期的不同阶段有关,家庭生命周期在非农就业与农村居民家庭总消费的关系中具有“倒U型”的调节作用。假说H2得到验证。

(三)稳健性检验

农村居民家庭是否参与非农就业存在样本“自选择”问题,可能导致实证结果出现偏差,因此,本文将参与非农就业家庭赋值为1,未参与非农就业家庭赋值为0,并采用倾向得分匹配法(PSM)构建“反事实”框架,最大程度修正由于农村居民家庭参与非农就业的选择偏误而造成的有偏估计问题。与匹配前相比,匹配后的LR统计量、Mean Bias、Pseudo R2、B值均有所下降,标准化偏差均小于10%,符合Rosenbaum和Rubin(1985)提出的标准化偏差应小于20%的建议[34],B值均下降至小于25%,R值在[0.5,2]的区间内。以上结果表明,倾向得分匹配法有效降低了样本选择偏误。

表7的结果与前文OLS估计结果一致,即非农就业能够促进农村居民家庭总消费和生活性消费,但会抑制农村居民家庭生产性消费,这表明结果较为稳健。在平均处理效应上,非农就业对家庭总消费、生活性消费、生产性消费的影响效果均显著,且净效应分别为0.357、0.450、0.637,这表明,不考虑“自选择”问题会在一定程度上高估非农就业对农村居民家庭消费的作用效果。

(四)异质性分析

1.不同就业稳定性的影响。我国正处于经济转型阶段,非农就业为我国劳动密集型产业的发展提供了大量劳动力,同时也助推着我国经济实现快速增长,但由于进城务工劳动力自身受教育水平较低、专业技能培训不足以及城乡户籍制度等多方限制,使其失业风险较高,就业稳定性较差[35]。不稳定的就业可能会增强家庭收入风险,进而影响家庭消费。因此,为探究不同就业稳定性下非农就业对农村居民家庭消费的影响,本文借鉴已有研究[8]将签订劳动合同划分为稳定非农就业组,未签订劳动合同划分为不稳定非农就业组,其中稳定非农就业家庭160户,不稳定非农就业家庭407户。表8为不同就业稳定性下,非农就业对农村居民家庭消费影响的估计结果。估计结果显示,不同就业稳定性下的非农就业均显著促进农村居民家庭总消费和生活性消费,且均显著抑制农村居民家庭生产性消费,但相对于不稳定就业而言,稳定非农就业对农村居民家庭总消费及生活性消费的促进作用更强,对生产性消费的抑制作用更强。

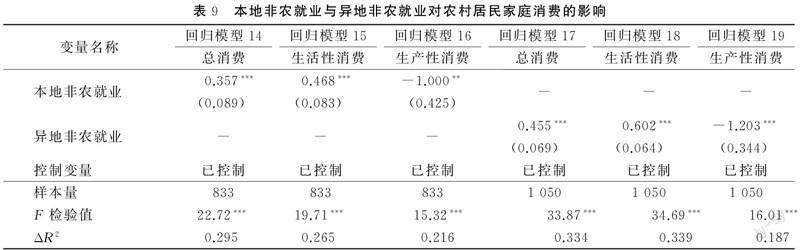

2.不同就业地点的影响。非农就业主要包含本地和异地非农就业两种形式。受城乡二元结构的影响,城镇和乡村为农村劳动力提供的工作机会存在一定差异,相应地也会影响务工者的工资与家庭整体收入水平,进而影响家庭消費预算;另一方面,由于就业地点不同,社会网络也会随之变化,城镇居民和农村居民在消费行为上的示范效应可能也会影响务工者及整个家庭的消费水平。可见,非农就业对农村居民家庭消费的影响由于就业地点不同也会存在一定差异。本文借鉴已有研究[15],将本乡镇内就业划分为本地非农就业组,其他地点就业划分为异地非农就业组,并进一步探究其差异。表9为不同就业地点条件下,非农就业对农村居民家庭总消费、生活性消费、生产性消费影响的回归结果。回归结果显示,相对于本地非农就业而言,异地非农就业对农村居民家庭总消费和生活性消费的促进作用更大,同时对生产性消费的抑制作用也更大。可能的原因是:一般而言,城市工资水平相对于乡镇更高[36],受教育程度越高、技能水平越强的农村劳动力更倾向于流向城市以获取更高收入,伴随着家庭收入水平的进一步提高,异地非农就业家庭对生活水平与质量的要求更高,进而对生活性消费的促进作用更强;另一方面,异地非农就业工作地点较本地非农就业而言距离村庄更远,劳动力难以在农忙时返乡务农,为实现资源最优化配置,异地非农就业家庭多将承包地完全或部分转出以增加家庭收入,从而对生产性消费的抑制作用更大。

四、结论与启示

本文基于黄河流域中上游5省(区)农户的抽样调查数据,采用线性模型分析非农就业对农村居民家庭总消费、生活性消费、生产性消费的影响,在此基础上分析家庭生命周期的调节效应并进行稳健性检验。然后探讨就业稳定性与就业地点对农村居民家庭消费影响的异质性。

本文的研究结论主要是:非农就业会显著促进农村居民家庭总消费、生活性消费,显著抑制家庭生产性消费;家庭生命周期在非农就业对农村居民家庭总消费的影响中具有“倒U型”调节效应;稳定非农就业和异地非农就业对农村居民家庭总消费、生活性消费、生产性消费的作用效果均强于不稳定非农就业和本地非农就业。基于上述研究结论提出政策启示如下:(1)依托相关部门,在顺应农户意愿的前提下,鼓励非农就业程度较高的家庭将土地流转到更重视农业生产的农业经营主体手中,在助推农业现代化发展和规模化经营的同时,为农村留守成员提供更多获取稳定收入的就业机会;(2)健全农村社会保障机制,降低农村居民家庭(尤其是处于抚养期、赡养期和空巢期的家庭)在养老、医疗和教育等方面支出的不确定性,从而降低家庭预防性储蓄,将收入的增长更大程度地转化为消费;(3)强化农村劳动力技能培训,提高劳动力就业能力,进一步增强劳动力非农就业水平,提高其就业稳定性,弱化收入的不确定性,进而优化消费结构。

参考文献:

[1]孟令燕.我国农民工消费结构特征及其驱动因素研究[J].商业经济研究,2021(07):70-73.

[2]刘祖源,庞丽华.人口结构对消费内循环的影响研究[J].价格理论与实践,2021(09):24.

[3]江小涓,孟丽君.内循环为主、外循环赋能与更高水平双循环——国际经验与中国实践[J].管理世界,2021,37(01):1-19.

[4]周建,艾春荣,王丹枫,等.中国农村消费与收入的结构效应[J].经济研究,2013,48(02):122-133.

[5]王小华,温涛,韩林松.习惯形成与中国农民消费行为变迁:改革开放以来的经验验证[J].中国农村经济,2020(01):17-35.

[6]刘长庚,吴宏韬.非正规金融能提高农村居民消费水平吗[J].统计与信息论坛,2021,36(12):35-46.

[7]文洪星,韩青.非农就业如何影响农村居民家庭消费——基于总量与结构视角[J].中国农村观察,2018(03):91-109.

[8]刘丽丽.就业稳定性与农民工消费:理论解释与经验证据[J].消费经济,2021,37(01):50-58.

[9]徐增海.我国农民工资性收入波动及其环境因素的实证研究[J].中国软科学,2011(06):186-192.

[10]柳建平,刘咪咪,王璇旖.农村劳动力非农就业的微观效应分析——基于甘肃14个贫困村的调查资料[J].干旱区资源与环境,2018,32(06):50-56.

[11]刘宗飞.农户非农就业比例对其家庭消费的实证研究[J].河南农业大学学报,2021,55(02):387-396.

[12]CHANG H H,MISHRA A.Impact of Off-farm Labor Supply on Food Expenditures of the Farm Household[J].Food Policy,2008,33(06):657-664.

[13]杜鑫.劳动力转移对农户消费和投资水平的影响[J].财经理论与实践,2010,31(03):2-7.

[14]钱文荣,李宝值.不确定性视角下农民工消费影响因素分析—— 基于全国2 679个农民工的调查数据[J].中国农村经济,2013(11):57-71.

[15]温兴祥.本地非农就业对农村居民家庭消费的影响——基于CHIP农村住户调查数据的实证研究[J].中国经济问题,2019(03):95-107.

[16]刘丽丽,宁光杰,陈建建.农民工的就业选择与消费差异:理论解释及经验证据[J].财经论丛,2021(06):3-13.

[17]王慧玲,孔荣.正规借贷促进农村居民家庭消费了吗?——基于PSM方法的实证分析[J].中国农村经济,2019(08):72-90.

[18]赵微,张宁宁.耕地经营规模、家庭生命周期与农户生计策略[J].中国人口·资源与环境,2019,29(05):157-164.

[19]何林.试论生产消费与循环经济[J].当代经济科学,2008(01):112-115.

[20]GLICK P.The Family Cycle[J].American Sociological Review,1947,12(02):164-174.

[21]林善浪,王健.家庭生命周期對农村劳动力转移的影响分析[J].中国农村观察,2010(01):25-33.

[22]汪为,吴海涛.家庭生命周期视角下农村劳动力非农转移的影响因素分析——基于湖北省的调查数据[J].中国农村观察,2017(06):57-70.

[23]杨云善.农民工资性收入变动趋势分析[J].河南社会科学,2011,19(01):211-213.

[24]钱龙,洪名勇.非农就业、土地流转与农业生产效率变化——基于CFPS的实证分析[J].中国农村经济,2016(12):2-16.

[25]宁光杰,刘丽丽.市民化意愿对农业转移人口消费行为的影响研究[J].中国人口科学,2018(06):55-68.

[26]朱红恒.农业生产、非农就业对农村居民收入影响的实证分析[J].农业技术经济,2008(05):18-22.

[27]艾春荣,汪伟.非农就业与持久收入假说:理论和实证[J].管理世界,2010(01):8-22.

[28]畅倩,李晓平,谢先雄,等.非农就业对农户生态生产行为的影响——基于农业生产经营特征的中介效应和家庭生命周期的调节效应[J].中国农村观察,2020(01):76-93.

[29]诸培新,杨子,饶芳萍.家庭生命周期对土地规模经营的影响研究[J].中国人口科学,2017(06):43-53.

[30]纪江明,陈振营,赵毅.新生代农民工“二元化”消费方式与身份认同研究——基于2010年上海市外来农民工的调查[J].人口与发展,2013,19(02):2-9.

[31]温忠麟,侯杰泰,张雷.调节效应与中介效应的比较和应用[J].心理学报,2005(02):268-274.

[32]张锦华,刘进,许庆.新型农村合作医疗制度、土地流转与农地滞留[J].管理世界,2016(01):99-109.

[33]王志刚.耕地、收入和教育对农村劳动力转移的影响[J].农业技术经济,2003(05):10-13.

[34]ROSENBAUM P R,RUBIN D B.Constructing A Control Group Using Multivariate Matched Sampling Methods That Incorporate the Propensity Score[J].The American Statistician,1985,39(01):33-38.

[35]陈技伟,江金启,张广胜,等.农民工就业稳定性的收入效应及其性别差异[J].人口与发展,2016,22(03):54-62.

[36]王建国,李实.大城市的农民工工资水平高吗?[J].管理世界,2015(01):51-62.

The Impact of Non-agricultural Employment on Rural Household Consumption

——Based on Inverted U-shaped Moderating Effect of Family Life CycleJIN Boyu,CHANG Qian,ZHAO Minjuan

(College of Economics and Management,Northwest A&F University,Yangling,Shaanxi712100,China)Abstract:Based on the sample survey data of rural households in 5 provinces and regions in the middle and upper reaches of the Yellow River Basin and using the linear model,we analyze the impact of non-agricultural employment on the total consumption,living consumption,and productive consumption of rural households.We also focus on the moderating effect of the family life cycle and conduct a robustness test.Then we further explore the heterogeneity of the impact of employment stability and employment location on rural household consumption.The results show that firstly,non-agricultural employment will significantly improve the total consumption and living consumption of rural households,and significantly inhibit household productive consumption.Secondly,the family life cycle has an “inverted U-shaped” moderating effect in the impact of non-agricultural employment on the total consumption of rural households.Thirdly,the effects of stabilizing non-agricultural employment and non-agricultural employment in different places on the total consumption,living consumption and productive consumption of rural households are stronger than unstable non-agricultural employment and local non-agricultural employment.

Key words:non-agricultural employment;household consumption;consumption structure;family life cycle

(责任编辑:杨峰)

——基于省级数据的经验分析