对口支援的城市出场

姚尚建 梅杰

关键词:区域合作;对口支援;城市政治;制度优势;行动

摘 要:对口支援是我国区域一体化的制度优势。在对口支援的具体事务中,中央政府的角色逐渐让位于地方政府。从时间维度看,对口支援分别经历了国家主导下的扶贫、合作、共同发展与富裕三个阶段;从政府间关系角度看,我国区域发展的差异性不仅体现为自然禀赋的差异,也体现为省级行政区,甚至市级行政区内部的政策差异,由此对口支援的国家宏观制度就形成了多任务的政府间合作。随着城市化的推进与特定区域产业政策的深入,市域日益成为普遍性的治理单元。因此,国家主导下的对口支援任务逐渐下沉,并形成了省级政府统筹下的城市行动。值得关注的是,以城市为主体的对口支援承认省际、省内的区域差异,并通过产业、人事、组织等的互嵌促就多维府际互动,从而实现不同层次、不同特质的支援行动。

中图分类号:D63文献标识码:A文章编号:1001-2435(2022)05-0047-11

The Appearance of Cities in Partner Assistance-Policy,Space and Action

YAO Shang-jian,MEI Jie (School of Political Science and Public Administration,East China University of Political Science and Law,Shanghai 201620,China)

Key words:regional cooperation; partner assistance; urban politics; institutional advantages; action

Abstract:Pairing assistance is an institutional advantage of China's regional integration. In specific matters,the role of the central government has gradually given way to the local government. In the temporal dimension,partner assistance led by the state has gone through three stages:poverty alleviation,cooperation,common development and prosperity. In terms of inter-governmental relations,the variability of regional development in China is not only reflected in differences in natural endowments,but also policy differences within provincial and even municipal administrative regions. Therefore,the national macro mechanism of partner assistance has formed multi-task inter-governmental cooperation. With the advance of urbanization and region-specific industrial policies,the city as a unit of governance has become a fundamental fact,and the task of state-led partner assistance has thus gradually declined and taken the form of city-based action coordinated by provincial governments. It is noteworthy that city-led partner assistance acknowledges inter-provincial and intra-provincial regional differences,and achieves multi-dimensional inter-governmental interaction in the form of inter-embedded industries,personnel and organizations,thus achieving assistance action at different levels and with special characteristics.

对口支援是党和政府在长期的区域治理实践中不断探索而逐步建立和完善起来的一种援助模式,其在加快区域协调发展、消除绝对贫困、促进民族团结与提升抗风险能力等方面发挥了不可替代的重要作用。在长期实践中,对口支援不仅充分彰显了坚持全国一盘棋、调动各方面积极性、集中力量办大事的显著优势,而且体现出中华民族伟大的团结协作精神,使得无论是受援方还是援助方都充分体悟到社会主义大家庭的无比温暖。

一、问题提出与文献回顾

从参与主体来看,对口支援既有中央统筹下地方政府、国家部委和中央企业的统一性协同,也有企業、社会组织和公民个人的自发性介入;就典型模式而言,其又包括了东部地区面向西部地区和边疆民族地区的全面性对口支援,以及针对特大工程或重大突发事件的专项性对口支援。因此,即便在中国如此丰富的公共治理实践中,对口支援也因其参与范围之广和运行历时之长显露出极为特殊的一面,从而引起了学界、实务界的广泛关注。

易于发现的是,对口支援实践规模与形式的不断扩大伴随着相关研究成果的逐步丰富。概言之,现有研究大体上可以分为两种类型:第一,实务部门对于“做了什么”的回顾总结;第二,学界对于“如何做好”的理论省思,主要包括对对口支援内涵性质、功能边界、机制模式、利弊功过、绩效评估等方面开展的有益探讨。从著者身份来看,第一类研究成果多为援助方或受援方政府,尤其是组织、指导、协调对口支援工作的对外合作交流部门和地方志办公室等组织力量编纂的纪实类报告,例如:《汶川特大地震上海市对口支援都江堰市灾后重建志》1《江苏援藏援疆纪事(1994—2019)》2等。如上著述所涉素材多取自亲身参与对口支援工作各环节的亲历者,既有口述、访谈、回忆录等经验性材料,又有工作方案、事实案例等实践性文稿,这些文献的搜集整理为深入研究对口支援政策提供了大量鲜活的一手资料,从而直接促进了第二类学术产出。学术论著注重运用理性化系统性的叙事方式剖析对口支援实践,重点阐释了这一“中国之治”所蕴含的内在机理和运行规律。研究者从各自学科视角出发,研究成果也呈现出多元复合的增长性态势。朱光磊和张传彬立足府际关系视角,从“块块互动”的横向政府间关系和“条条主导”下的纵向政府间关系出发,探讨系统性完善对口支援制度的可行路径。3作为公共财政学学者的石绍宾和樊丽明则倾向于把对口支援界定为“一种中国式横向转移支付”4,认为它形成了对中央政府主导下纵向转移支付的横向补充。在现实层面,灾害对口支援制度运行的非法治化表现还引起了赖虹宇、杨森等法学研究者的关注,他们从法治化角度提出了优化这一制度运行的具体设想。5此外,历史学者、社会学者也先后参与到对口支援的调查研究之中。

概言之,对口支援研究的既有成果普遍具有宏大的理论视野,并在对口支援性质、功能、分类与优化等方面取得了重大进展。然而未能引起足够重视的是,自1979年对口支援被正式确立为国家政策并成功运用于指导区域治理实践以后的四十年,恰是改革开放以后中国经济建设取得巨大成就、城市化水平快速提高的四十年。四十年间,城市在国家治理体系中快速崛起,从而使中央政府在对口支援中的主体角色逐渐让位于城市政府,基于城市合作的援助模式成为省际与省内对口支援的主要实现方式。因此,考察城市在对口支援政策执行过程中的角色定位与援助机制更有利于把握科层制体系中“对口支援”让位于“分工支援”的逻辑转换,并进而探究这一极富中国特色援助模式的演进轨迹。

二、政策集合:国家对口支援的话语流变

守望相助是中华民族的传统美德。从新中国成立到对口支援纳入国家政策话语体系之前,城乡互助、厂社协作的做法就已经普遍存在。从其话语变迁的历史轨迹来看,“对口帮扶”“对口协作”“对口合作”“经济技术协作”等表述方式构成了对对口支援政策体系的扩展与延伸,体现在政策指向上即是从“输血式”援助向“造血式”援助的模式转换,以及支援方与受援方从单向资源输送转向建立平等合作伙伴关系的理念变迁。不仅如此,对口支援政策还与精准扶贫和西部大开发等形成政策合流。总体上,面向共同富裕目标的多元政策集合从萌芽到成熟经历了如下的发展历程。

(一)对口支援的实践萌发:从产业到区域

中央政府加强边疆地区管理的行动古已有之。新中国成立以后,厂社对口协作、三线建设等援建做法为对口支援政策的诞生奠定了实践根基,并通过党报党刊的宣传路径和全国范围内的广泛施行逐渐进入到国家政治话语体系之中。

第一,工业支援农业。事实上,“打破省界、包建工厂”的支援模式在上世纪五十年代末期就已经可觅踪迹。1959年,处于豫晋交界的河南省林县姚村人民公社准备创办工业,但是由于距离本省的工业城市较远,便向同在太行山脚下的山西淮海机械厂求援。面对“千里迢迢来厂求援的阶级弟兄”,淮海机械厂克服困难,不仅慷慨支援了一台牛头刨、一台钻床、两台车床、四十米皮带、两台砂轮机、两台锅驼机、两台锅炉等生产设备,还为姚村人民公社培训了23名机、钳、电、铸工。正是这种一帮到底的工业支援农业模式才使得跃进机械厂得以投产运行。11960年3月20日,《山西日报》发表了一篇题为《厂厂包社 对口支援——论工业支援农业技术改造的新形式》的社论,对经纬纺织机械厂支援张庆曙光人民公社农业技术改造给予充分肯定,并认为“推广这种协作形式,将会促成国民经济的普遍高涨”2。三天后,《人民日报》转摘了《山西日报》的这一社论,从而将厂社对口协作这一新生事物的深远意义推广至全国。3通过省级和中央媒体的权威报道,对口支援一词正式进入到社会生活视野之中。

第二,沿海支援内地。三线建设是中国经济史上一次极大规模的工业迁移,它既具备时间上的长跨度,又拥有空间上的广域性。41964年,受日趋严峻的国际形势影响,中央作出调整一线、建设三线的重大战略部署。值得一提的是,由于战备和保密工作的需要,并且三线建设的主要形式又是通过沿海支援内地、调整工业布局的形式展开的,所以在当时涉及“三线”的表述中,均用“支援内地”予以代替。三线有大小之分,西南、西北为大三线,各省份靠近内地的腹地为小三线5。作为三线建设的重点项目,攀枝花钢铁基地建设正是采用了建设与生产承包制,有关部委和省市“以老带新、对口承包、支援到底”的建设路径才使得这座处于大山深处从未有过现代工业建设经历的城市一跃成为西部工业重镇。根据中央部署,“钢铁由鞍钢和一冶承包,煤炭由阜新矿务局承包,电力由华东和华北电力管理局承包,建材由唐山水泥厂承包,林业由黑龙江、吉林林业局承包,交通和建工分别由中央两部所属单位承包,城市公共设施包括财贸、金融、医疗、公共交通等分别由上海、天津、北京及川滇等省市负责。”6二十世纪六十年代开始的三线建设,其调整改造工作一直延续到八十年代,前后历时二十余年,普遍进行的跨域支援模式与实践为对口支援政策的提出做足了历史铺垫。

(二)跨域扶贫及国家政策的规范化

对口支援政策的提出是以加强民族团结与巩固边防建设为最初动因的。1979年4月25日,全国边防工作会议在京开幕,乌兰夫同志代表中央在会上作了重要报告。这一报告把做好民族工作和巩固边防直接联系起来,并提出了北京支援内蒙古、河北支援贵州、江苏支援广西和新疆、山东支援青海、天津支援甘肃、上海支援云南和宁夏、全国支援西藏的对口支援方案。1会后,中央以中发〔1979〕52号文件批准并转发了这一报告。从此,对口支援从地方性实践上升为国家政策,并延续至今。学界亦普遍把52号文的发布视为对口支援政策启动的原点。此外,随着全国人大民族委员会的恢复以及全国西藏工作座谈会召开等关键事件的推动,从中央到地方形成了加大对边疆和民族地区支援的统一认识与共同行动,国家通过加大直接投资、提高财政补贴以及建立干部挂职锻炼制度等多种手段全方位推动对口支援政策落到实处,使得对口支援范围不断扩大,工作格局更趋完善。1984年5月31日,第六届全国人民代表大会第二次会议通过了《中华人民共和国民族区域自治法》,其中第61条明确规定,“上级国家机关应当组織和支持经济发达地区与民族自治地方开展经济、技术协作”。由此,对口支援又被纳入到国家基本法律体系之中,这为对口支援的规范化运行提供了法律保障。从1979年到1984年,对口支援从第一次被确立为国家政策发展到第一次被纳入进国家基本法律体系之中,这种从实践行动到国家政策再到基本法律的上升路径不仅体现出这一区域协调发展战略的重要性,也极大程度促进了这一政策的体系化制度化规范化。

同时,在对口支援政策全面铺开的过程之中,还出现了与扶贫工作和西部大开发战略等的交叉融合,从而进一步丰富了对口支援的政策体系与工作模式。其基本背景是,随着市场经济的不断深化,东西部地区发展差距也在日渐扩大。为了扭转这一局面,邓小平于1988年提出了“两个大局”的战略思想。对口支援作为联系东部地区和中西部地区的最直接政策手段,借助于直接有效的政策工具以及“以心换心”的情感治理2,有力促进了消除绝对贫困目标的实现。1994年,《国务院关于印发国家八七扶贫攻坚计划的通知》(国发〔1994〕30号)明确要求,“北京、天津、上海等大城市,广东、江苏、浙江、山东、辽宁、福建等沿海较为发达的省,都要对口帮助西部的一两个贫困省、区发展经济。”1996年颁布的《国务院办公厅转发国务院扶贫开发领导小组关于组织经济较发达地区与经济欠发达地区开展扶贫协作报告的通知》(国办发〔1996〕26号)则进一步厘清了扶贫协作的主要任务、内容与政策等,并提出了制度化与长期坚持的明确要求。值得一提的是,除了继续坚持“北京—内蒙古”等省(市)际结对支援以外,国家还新建了大连、青岛、深圳、宁波与贵州的扶贫协作关系。这一举措的象征意义在于,部分城市由于自身经济实力的增长,开始在国家治理体系中占据重要位置。

(三)对口合作与共同富裕

二十世纪末期以来,国家部委和中央企事业单位对口支援、省内对口支援等新形式的出现,以及对口支援在重大工程、灾后重建、疫情防控等多领域的广泛运用显示出对口支援在内涵与外延上的不断拓展。其中的重要变化在于:从“单方受益型”对口支援转向“双向共赢”对口合作逐渐取得各方共识,并且在全面建成小康社会以后,如何让对口支援助力于共同富裕目标的早日实现成为各界对这一政策的新期待。

第一,從对口支援到对口合作。通过中央层面的政治动员,支援方对受援方进行无偿援助的单向付出模式一经启动便取得了良好的经济和社会效益。但是,这种主要依靠行政指令和政治动员维系的运行机制一定程度上存在着忽略市场规律的客观不足。随着实践的推进,由对口支援转向对口合作的整体态势逐渐清晰,并由此形成了两类较具代表性的对口合作样态。一是延续型对口合作。自1996年党中央、国务院作出开展东西扶贫协作的重大决策以来,东部地区与西部地区乃至行政区内部形成了多层次、多形式、全方位的对口支援和对口帮扶格局。在前期对口支援和对口帮扶的基础上,支援方与受援方建立起牢固的合作关系和情感基础,基于互惠意义上的深度合作由此呼之欲出。《上海市人民政府云南省人民政府关于进一步加强沪滇帮扶合作携手参与中国面向西南开放重要桥头堡建设战略协议》《内蒙古自治区·北京市经济社会发展区域合作框架协议》等合作协议的签订意味着在前期援建过程中建立起的帮扶关系发生了性质上的转换1,对口支援关系在进一步的多元领域合作中得以延续。二是指派型对口合作。2017年,《国务院办公厅关于印发东北地区与东部地区部分省市对口合作工作方案的通知》(国办发〔2017〕22号)通过行政指派的方式明确了“辽宁省与江苏省”等三对省际对口合作关系和“沈阳市与北京市”等四对城市间对口合作关系。值得注意的是,无论是中央文件还是权威媒体,过去诸如“京蒙帮扶”等将援助方前置而受援方后置的表述方式正在悄然发生变化,我们倾向于认为这是一种呼吁建立平等合作关系的政策趋势。并且,在2022年《国家发展改革委关于印发〈革命老区重点城市对口合作工作方案〉的通知》(发改振兴〔2022〕766号)中,这一趋势得到了延续。值得一提的是,在这一对口合作方案中,“赣州市—深圳市”等20对为期近十年的对口合作关系的建立,再次明确了城市在对口支援政策体系中的显著地位,其重要行动者的角色身份也得到了来自中央的进一步确认。

第二,从精准脱贫到共同富裕。共同富裕是社会主义的本质要求,而对口支援是其重要的实现路径之一。不难发现,对口支援通过横向资源流动直面区域发展不平衡问题,从而与中央“全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展”2的远景目标形成呼应。多样化的对口支援方式不仅强化了政府间合作关系的建立,也进一步促进了民间资源的流动,从而形成了缩小区域差距的合力。建党百年之际,2021年2月25日,习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会上庄严宣告:“我国脱贫攻坚战取得了全面胜利,现行标准下9 899万农村贫困人口全部脱贫,832个贫困县全部摘帽,12.8万个贫困村全部出列,区域性整体贫困得到解决,完成了消除绝对贫困的艰巨任务,创造了又一个彪炳史册的人间奇迹!”3值得注意的是,随着消除绝对贫困的任务完成,习近平总书记还在此次讲话中将“东西部扶贫协作”改称为“东西部协作”4。称谓的变化不仅意味着国家由绝对贫困治理转向相对贫困治理的注意力变迁,而且标志着对口支援政策已经完成从扶贫到合作再到面向共同发展与富裕的阶段性演进。

三、糅合与分解:省际对口支援的治域扩大

对口支援的发起体现出鲜明的中央意图。有学者认为,“对口支援本质上是中国特色社会主义制度下,国家针对区域发展失衡或特定情况下资源供需失衡,通过两个(含)以上公共权力主体进行资源定向跨域配置的特定治理机制”。5在这一过程中,中央政府凭借其支配性地位要求经济较为发达的地方政府承担起帮助欠发达地区加快发展、实现共同富裕的政治任务。在对口支援的诸多模式中,省际对口支援确立最早、规模最大、代表性最强,以它为坐标观测对口支援实践的运行机制也因此相对适宜。在压力型体制的环境中,发轫于中央政府的对口支援,完成了从行政任务、政治任务到政治义务的转变。在省际对口支援的实操层面,省级政府往往倾向于扮演统筹协调的角色,通过“行政发包制”将支援任务进行再次分配,让援助方城市与受援方城市“结对子”。这一做法的好处在于,既可以通过政治锦标赛促进援助方城市间的同级竞争以确保对口支援任务的完成,又可以通过验收考核机制进一步强化自身权威。在这种分工支援模式中,援助方政府城市治理的范围从本辖区扩大至受援方辖区,从而完成治理地域上的空间联动。

(一)空间糅合:压力型体制与对口支援

随着政治和经济体制改革的逐步深入,依靠马克斯·韦伯笔下克里斯玛型权威维系的动员体制渐渐走向衰弱,在这一背景下,荣敬本等学者主张用分权化的压力型体制这一概念来理解和阐释当代中国的地方政府过程。1从角色定位来看,中央政府与地方政府在对口支援政策执行过程中有着不同分工,中央政府或省一级政府是对口支援的发起方,统筹、协调、分工、考核等是其作为上级政府的主要职责;中央以下的省级政府和省以下的市县级政府作为执行方则肩负起对口支援的具体帮扶职责,并承担了相应的财政支出责任,即“中央请客,地方买单”。在这一过程中,压力型体制显然发挥了重要作用。进一步来说,是政治任务中夹杂的政治义务和情感基础共同转化为对口支援运行的动力机制。

一方面,对口支援是政治任务与政治义务的结合体。中国是单一制國家,中央对地方享有至高无上的权威,并通过自上而下的层级政府机构设置得以强化。在对口支援实践中,上级政府尤其是中央政府往往扮演了政策发起方的角色。面对中央部署的对口支援工作,地方政府普遍以政治任务来对待。这一点可以从地方主要官员的表态中得到印证。对于上海和云南开展对口帮扶与经济协作,原上海市长徐匡迪认为,“上海是全国的上海……让沿海发达地区多支持一点中西部地区的发展,上海有义不容辞的责任。上海的态度是鲜明的,坚决服从大局,把支持中西部发展和做好扶贫工作,作为一项重大的政治任务来完成。”2类似强化对口支援“政治任务”属性的表态在支援方政府的动员会议中屡见不鲜,由此可见,保质保量完成中央交付的对口支援任务是支援方政府尤其是主要官员的基本共识。

在话语体系和政治站位的作用下,对口支援完成了从行政任务到政治任务的转变3,而这一转变对于政策执行的益处不言自明。在纵向度的高位推动下,通过中央在多场合、高频次的文件和领导人讲话,对口支援的重要程度被不断强化。在中央政府看来,“先富带动后富”是实现共同富裕的必由之路,对口支援是经济发达的地方政府应尽的一种义务。4站在援助方政府立场,对于中央政府有关对口支援决策部署的贯彻落实效果不仅体现出“政治忠诚”的站位高度,而且有极大可能转化为职务晋升或荣誉奖励等政治激励。因此,“多讲政治性,少算经济账”成为援助方在对口支援政策这一光荣的政治使命面前占据主导地位的心理和行为取向。由此,兼具政治任务和政治义务属性的对口支援既获得了科层体制内充沛的政治势能,又掌握了府际关系视野下政策执行网络的实现机制5,在压力型体制下形成了一股强大的政策驱动力。

另一方面,对口支援是空间融合的催化剂。“空间正义,是社会正义以空间物化方式的形塑,是其立体表征。”6在中国,东西部地区发展不平衡问题长期存在。尤其在西气东输、西电东送等重大工程中,西部地区付出的综合代价与得到的经济补偿不成正比。建立合理的开发补偿机制一直是西部地区的重要诉求。此外,自改革开放以来,东西部区域发展差距不仅没有随着经济体制改革的不断深入而逐渐缩小,反而因东部地区世所罕见的高速发展而不断扩大。经初步核算,在闽宁协作关系中,2021年福建地区生产总值高达48 810.36亿元7,而宁夏的这一数字仅为4 522.31亿元8,二者相差近11倍。如此巨大的地区发展差距如果长时间得不到根本性的扭转,不仅无益于共同富裕目标的实现,而且必然导致相对剥夺感的萌发,而对口支援通过横向财政转移支付的形式对于这一诉求给予了最为直接有效的回应。

守望相助既是中华民族的悠久传统,又是共同体意识的文化表征。在对口支援初期,支援方政府往往是既出钱又出力还出人,却很难能实现经济层面上的互惠互利。就此,李瑞昌将对口支援界定为一种“政治性馈赠”1。然而,这种单向度的资源输送却并未遭遇援助方政府的普遍抵触,究其原因,情感因素发挥了重要的文化作用,即发达地区对于欠发达地区空间正义和发展权利实现的关注及重视让对口支援政策获得了援助方的心理认同,而且拒斥对口支援的行为在“一衣带水”的特有文化环境中必然要背负巨大的道德压力。因此,在中央将对口支援定性为“政治任务”乃至“政治义务”以后,这种情感上的认同进一步转化为执行对口支援政策的动力,在具体实施者出现倦怠和抵触情绪时发挥正向激励作用。

(二)空间分解:行政发包制与分工支援

省际对口支援可概括为“中央发包、省负总责、市县落实”。空间分解、任务分包的运行机制使得城市这一新兴治理单元在对口支援实践中得以出场。协作不是偶然发生的,而是需要管理的。2中央立足全局,通过结对方式建立起发达地区与欠发达地区间的紧密关系,完成了区域协调发展任务的初次分配;省级政府在受领任务后,同样效仿中央,要求所属市县和省直部门承担起对口支援的具体任务,自己则主要扮演居中协调的角色,实现了对中央对口支援任务的二次分配。对口支援实践中体现的这种逐级任务分解与周黎安提出的“行政发包制”极为相似。在自上而下的权威体系之下,发包关系被嵌入进上级与下级之间3,从而完成了对口支援任务的分解。从实际情况来看,这种分解往往是以空间为尺度进行的。

第一,省域治理的初次空间结对。“全党服从中央”和“下级服从上级”4中体现的央地关系是对口支援政策得以贯彻落实的重要保障。从党的纪律上看,维护党中央权威和集中统一领导,既是党在百年历史中总结的正确经验,又是一条严明的政治纪律,在这个意义上,贯彻执行对口支援的各项要求是各级党委履行好主体责任的重要体现。而从政府机构设置上看,各级人民政府是国务院统一领导下的国家行政机关,在法理上国务院可以要求下级机关履行自己的行政意图。因此,中央具备了将本属于自己的区域协调发展职责进行层层下派的组织基础和纪律保障。

对口支援是一项系统性工程,对于资源投入和国家治理能力的考验不言自明。而中央利用行政发包制进行区域发展不平衡的任务分解,则可以有效减轻国家治理的巨大负荷。52016年底,中办、国办印发了《关于进一步加强东西部扶贫协作工作的指导意见》,对原有的东西部扶贫协作结对关系进行了重新调整,形成了北京帮扶内蒙古、张家口和保定等20对东西部扶贫协作结对关系,并对省(区、市)内结对帮扶工作进行了原则性要求。在中央的统一要求下,援助方与受援方形成了空间上的联结,援助方将产业、人事、组织等导入至受援方的行政辖区。同时,在社会学家看来,尽管交换与契约总是以礼物的形式达成,理论上这是自愿的,但实际上,送礼和回礼都是义务性的。6因此,受援方在“礼尚往来”文化环境的浸润下,也开始对援助方进行资源、情感等方面的“回赠”。由此,地理上往往相隔甚远的两个治理单元通过对口支援建立起稳定、友好、互惠的合作关系,并形成了空间上的联结。

第二,市域治理的二次空间匹配。事实上,中央对于省际对口支援实施的是“两头管理”,即工作重心放在结对关系的确立和任务完成后的考核验收上,而对支援方政府采用何种工作机制完成对口支援任务则给予了充足的执行裕度和政策空间。这种“八仙过海,各显神通”的管理模式同样被省级政府采纳和沿用,通常做法是省级政府向所属地市进行对口支援任务的二次分包,让支援方经济条件较好的城市与受援方城市结对。这种做法的好处在于,既可以借鉴市域治理的相似经验使得这种结对关系更具可操作性和可复制性,又在中央总体部署的基础上进行了具体措施的细化以更好服务于对口支援任务。

以重大工程对口支援为例,上世纪九十年代,为配合三峡工程建设,大规模的移民搬迁开始启动。《国务院办公厅关于开展对三峡工程库区移民工作对口支援的通知》(国办发〔1992〕14號)明确指出,“做好三峡库区移民工作,不仅是湖北、四川两省的任务,也需要各地区、各部门的广泛支持”。1993年12月,三峡工程移民工作会议在京召开,进一步明确了各部委、各省市的对口支援任务。仅就浙江省而言,根据会议要求,浙江省重点支援四川省涪陵市(现重庆市涪陵区)、上海市与浙江省宁波市重点支援四川省万县市五桥区(现属重庆市万州区)。如表1所示,浙江在对口支援涪陵的过程中,就采用了行政发包制的做法进行了任务分解和二次结对。伴随着对口支援任务的下沉,整体性的目标得到进一步细化,既鼓励了地方创新,也便利了绩效考核,最终为三峡移民工作的圆满完成提供了有力支撑。

四、城市行动:面向发展的多维府际互动

在国家治理实践中,市域日益成为普遍性的治理单元2。在此背景下,国家主导下的对口支援任务逐级下沉,并形成了省级政府统筹下的城市行动。在多向度的对口支援实践中,产业、人事、组织等作为对口支援的重要元素在江苏省内支援、对口援藏和对口援疆等具体实例中显示出城市这一行动者的价值与能量,从而在多维府际互动中直面发展这一重大问题。

(一)南北挂钩:省内互助中的城市出场

由于资源禀赋、地方政策差异以及地方行政区划的跨区域、跨文化特征,我国区域发展的差异性不仅体现在东西部差距,也体现在省级行政区,甚至市级行政区内部,因此对口支援的国家宏观制度就形成了多任务的政府间合作。在某些地区,省级政府既是省际对口支援的参与者,又是省内对口支援的发起者。而作为省内对口支援的主体,城市政府已经逐渐成为任务的承接者,并率先以城市的名义进行市域协同。

在全国范围,省内的对口支援也多凸显城市主体作用,如广东省的深圳就对口帮扶河源、汕尾,但是城市间的对口支援有一个逐步强化的过程。以江苏省为例,上世纪八十年代,以“南北挂钩”为名的江苏省内对口支援开始萌发。这一时期,江苏省委、省政府提出了“积极提高苏南、加快发展苏北”的区域发展战略,鼓励市县加强合作,共谋发展之路。从合作形式上看,“一是南北挂钩,对口支援。南京—徐州、苏州—淮阴、无锡—盐城、常州—连云港分别结成对子,相互支援,开展经济技术协作。二是以南支北,以北助南。1984年开始,苏北13个财政补贴县和苏南10个经济实力较强的县开展‘南北合作、对口支持的活动。”1不难看出,在市领导县体制的初期,在这种省级框架下的南北协作中,市县任务还经常交织。而到了二十一世纪,以市为主的对口支援体制得到强化,2001年,苏北区域发展座谈会在新组建的地级淮安市召开,会议就苏北地区如何充分发挥后发优势展开了集中讨论。2会后,《中共江苏省委、江苏省人民政府关于进一步加快苏北地区发展的意见》(苏发〔2001〕12号)确定了南京与淮安、苏州与宿迁、无锡与徐州、常州与盐城、镇江与连云港的市级挂钩合作关系。由此,江苏省内对口支援中的城市合作模式通过指导性文件的形式得到确认,并有了制度化的组织、机制保障,大大推动了对口支援工作向纵深发展。从实际效果来看,苏南地区向苏北进行了较大规模的产业转移,通过项目制等多种方式将人才、资金、技术等生产要素导入至苏北,从而有力支持了苏北地区的经济社会发展。

(二)双向交流:对口支援中的干部挂职

在对口支援中,干部交流是一项重要的人事制度。这种制度既体现为东部地区选派优秀干部到边远贫困地区工作,也包括边远贫困地区干部到东部省市挂职学习。以西藏为例,干部援藏历来是对口援藏的重要组成部分。第七批援藏干部总领队王奉朝曾说,“西藏最缺的是人才,甚至连人都缺。”3这不仅是西藏人力人才匮乏的现状,也是对口援藏工作亟待解决的重大问题。

长期以来,中央及各地方政府对干部援藏工作的开展与实施给予了高度关注。《西藏和平解放与繁荣发展》白皮书显示,1994年至2020年,对口援藏省市、中央国家机关及中央企业共选派9 682名优秀干部援藏,4极大改善了西藏干部短缺的局面。其中,选派东部地区城市干部到西藏工作,是一种较为常见的人事安排。一般而言,援藏干部结束任期回到原单位以后,其对口援藏的工作经历将被组织部门视为其个人后期人事任用的重要依据,其中有相当部分援藏干部获得了一定的职务和职级提升。除此以外,援助方政府还通过“长期支援、自行轮换”的办法,力争形成各兄弟省市长期帮助西藏发展的工作机制。正是由于援助方城市给予了大力支持和高度配合,有组织、规模化的党政干部和专业技术人员进藏工作才成为可能。一言以蔽之,干部援藏为缓解西藏人力资源匮乏现状发挥了重要作用,有力支持了西藏经济社会发展。

对口援藏中人力资源扶持的另一重要举措是选派西藏干部赴内地挂职锻炼和跟班学习。在教育、卫生等对口援藏重点领域,双向度的干部交流使得西藏干部进一步开拓视野、学习经验。在教育领域,2017年5月,那曲市比如县历史上规模最大、时间最长、跨度最大的驻点培训正式启动,19名校(园)长在宁波市第八批援藏干部杨周宏的协调下来到宁波参加为他们量身定制的培训项目,通过校长论坛、教育沙龙和实地参观,系统学习宁波的教育经验。5通过沉浸式学习,比如县的教育管理者得以学习沿海城市先进的教育理念、借鉴良好的教育经验,最终服务于教育质量的改革提升。在医疗卫生领域,援助方和受援方普遍坚持“请进来授课”和“派出去培训”相结合,通过设立专项资金等方式,不仅邀请医疗专家赴藏指导工作,而且选派西藏优秀医疗人才赴北京、上海等大中城市学习进修,系统提升医疗水平,为西藏打造“带不走的医疗队”。

(三)双线模式:城市出场中的央地互动

在我国这样的单一制国家,坚持党的领导、发挥制度优势是破解国家规模治理难题的重要法宝。对口支援中的城市合作遵循中央统一领导、地方发挥比较优势的基本思路。在对口支援制度化的过程中,中央政府的宏观调控与政策布局是这一制度得以稳健实施的关键保障。

历史反复证明,坚持党的领导是对口支援取得实效的根本保障与胜利路径。以对口援疆为例,2000年,中央新疆工作协调小组成立。起初,该小组由中央政法委书记担任组长,国务院、新疆维吾尔自治区、公安部、国家发改委等多部门共同参与。1十八大以后,又改由全国政协主席担任组长。2020年9月,第三次中央新疆工作座谈会在京召开,习近平总书记在座谈会上强调,“各援疆省市要加强同新疆协调配合,长期坚持对口援疆,提升对口援疆综合效益。”22021年9月召开的第八次全国对口支援新疆工作会议中,中共中央政治局常委、全国政协主席、中央新疆工作协调小组组长汪洋再次明确,“对口援疆是党中央交办的重大政治任务。”3从中央层面的协调小组,到聚焦新疆事务的座谈会、工作会,高规格、高配置的背后体现出中央对于新疆工作的一贯重视,体现出中央始终是对口援疆工作最坚强的组织保障。

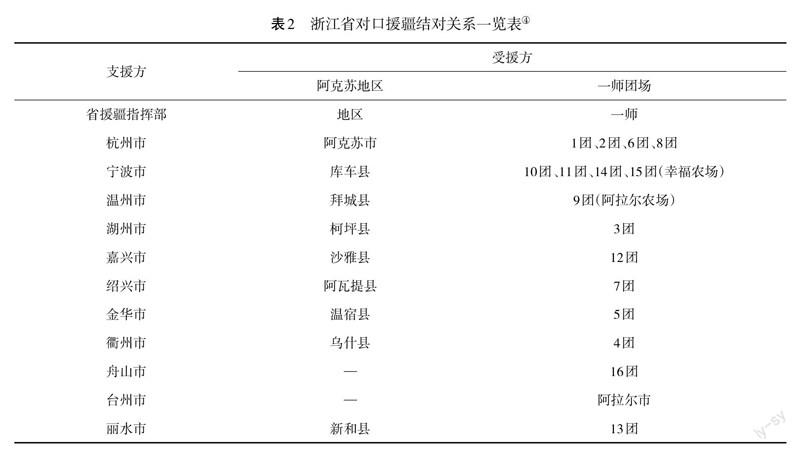

在地方层面,对口援疆工作在前线和后方共同展开,并通过支援方在受援地建设指挥部的形式实现组织嵌入,在分工支援过程中,城市出场也得以完成。事实上,对口援疆早在1979年就已经正式提出,并于1995年发展为全国性的对口支援。2010年3月和5月,全国对口支援新疆工作会议和中央新疆工作座谈会召开后,对口援疆工作面临重大调整,全国十九省市与新疆十二地州结对力争在2020年前确保新疆实现全面建设小康社会目标。为了更好对接受援方的项目需求,支援方政府普遍采取了在本地成立领导小组、在受援地建设指挥部的前后方联动模式,通过形成工作合力共同推进援疆工作取得长足发展。以浙江省为例,在后方,根据《浙江省人民政府办公廳关于成立浙江省援疆工作领导小组的通知》(浙政办发〔2005〕72号),省政府决定成立浙江省援疆工作领导小组,组长由副省长担任,省政府副秘书长以及省发改委副主任担任副组长,成员包括省委组织部、省经贸委等多个部门的主要领导同志,下设领导小组办公室负责对口援疆工作的具体开展。在前线,援疆工作由浙江省对口支援新疆阿克苏地区和兵团第一师指挥部负责日常管理,并成立市级援疆指挥部,形成了“一对一”对口援建机制(如表2所示)。此外,在组织领导上,援助方和受援方还通过高层互访、实地调研、签署协议等多种形式不断强化合作关系。值得肯定的是,这种前线有抓手、后方有保障、前后联动合作机制的建立,使得相距数千公里的浙疆两地建立起稳定的合作交流平台。以对口援疆为契机,两地城市间经济、技术、人才交往日益密切的同时,也通过“组团式”援疆促进对口支援工作持续改进和完善。

五、结 语

在庆祝中国共产党成立100周年大会上,习近平总书记庄严宣告:“我们实现了第一个百年奋斗目标,在中华大地上全面建成了小康社会,历史性地解决了绝对贫困问题,正在意气风发向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进。”1在国家全面建成了小康社会以后,作为一项长期性的国家治理与区域发展制度,对口支援也进入到了新的历史阶段。而城市,尤其是发达地区的城市,日益承担了对口支援的主体责任。以深圳为例,深圳市的对口支援专项资金按性质用途分为:援疆资金、援西藏和援四川甘孜藏区资金、援三峡库区巫山县资金、对口广西扶贫协作资金、省内精准扶贫资金、省内全面对口帮扶资金等。2不难发现,从资金、资源到人事,城市间的互动机制日益强化。这也充分说明,在基于城市合作的对口支援中,城市政府不仅仅是国家、省级政府任务的承担者,也是自主介入跨域发展的积极行动者。而在国家层面,需要正视中国城市化的阶段性成就,正视中国基于城市发展的区域战略,正视地方政府的行动智慧与治理能力,从而更好发挥对口支援的制度优势。

责任编辑:张昌辉