柬埔寨的tuk-tuk车司机

傅真

初到暹粒时我还有点儿担心,用整整七天时间来游览吴哥窟是否太多?会不会造成审美疲劳?然而实际的情况是:每一天我们都仿佛在一个热夜之梦中行走,为身在此地而深深感到幸运。

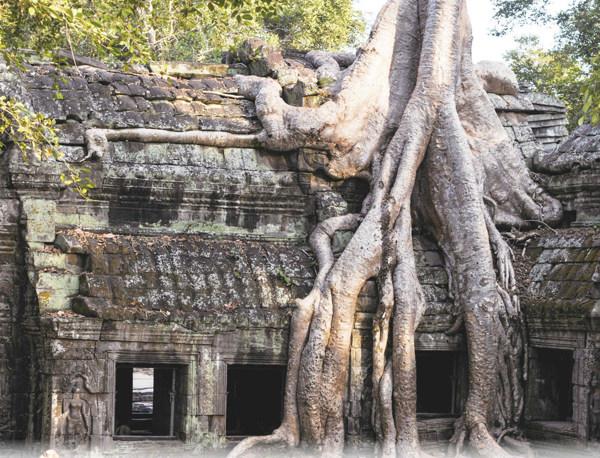

吴哥并不仅仅是一个建筑的奇迹,也不只是历史上一场转瞬即逝的荣耀的见证,它更是宇宙本身的一个缩影。被誉为足以与鬼斧神工的所罗门圣殿相媲美的吴哥建筑群却在15世纪忽然被神秘地抛弃,之后又被遗忘了整整四百年,被热带丛林的绞杀树藤所吞噬。尽管如今游客络绎不绝,可是当我们在古树废墟间穿行的时候,时间好像仍然凝固在它们被发现的那一刻。

然而最令我迷醉的仍是吴哥的微笑。巴戎寺中心的49座佛塔都是巨大的四面佛雕像,无论走到哪里都有至少一双眼睛隔着太古时代的遥远距离看着你。每一张佛像的脸上都挂着那神秘至极的微笑,它既祥和又诡异,既安静又充满力量。

黄昏时分,有身着橙色僧袍的僧侣们出现在巴戎寺内。他们踏着其祖先的脚步,来到这个千年以来一直被信奉为世界中心的地方。金色的斜阳落在他们微微上扬的嘴角,与佛像的面容几乎如出一辙。

可是一个人的存在真的是过去的继承者和成果吗?辉煌的吴哥王朝曾经繁荣昌盛达六百年之久,据说鼎盛时期人口逾百万,却在15世纪初忽然人去城空,它的文化从此中断,整个民族神秘地消失。吴哥遗迹在19世纪被法国探险家亨利·穆奥发现以前,连柬埔寨当地的居民都对此一无所知。如今的柬埔寨人以吴哥文明为荣,可是他们与当年的吴哥人真的血脉相连吗?即便真的如此,除了断壁残垣与宗教故事,祖先的精神和气势可有留下半分?在这个全世界最贫穷的旅游胜地,我只看到一群瘦小孱弱的后代,徒担虚名却受尽苦难,一丝怅然的笑落在沉默的唇边。

“你知道吗?”Sara说话的时候并没有看我,“好几次我都不想活了。”

他的样子一点儿都不像是在开玩笑。

Sara是我们在暹粒期间的tuk-tuk车司机。tuk-tuk是“穷游”吴哥窟的主要交通工具,很多游客都会选择包车的方式,因此暹粒的tuk-tuk司机之间竞争相当激烈,除了要拼命多学几种外语,他们还得各出奇招,比如免费为游客提供冰矿泉水,或是努力将自己的tuk-tuk装扮得独一无二……

我們是在网上搜索旅游信息时无意间发现Sara的名字的。大部分同胞推荐的都是会说中文的司机,而我们对这一点并无要求。有一个人推荐Sara,他不会中文,但是为人诚实尽职。这就够了,马上发邮件给Sara,很快就得到了回复,约好在城里见面。

照片上的Sara是一张典型的高棉男生的脸,黑皮肤,深眼窝,厚嘴唇,眉骨突出,脸型瘦削。吸引我的是他的神情——浓眉紧锁,有点严肃又有点忧郁,一双眼睛定定地看着镜头,像是要把它看穿似的。

真奇怪,我想,他的整张脸上都写着不甘心。

当Sara和他的tuk-tuk出现在我们眼前的时候,他的面目反而不如照片中那般锐利了——初次见面的腼腆将他脸上的棱角磨得干干净净。我能看出他不是那种熟谙游客心理的旅游业老手,那点儿尴尬和无措反而让人对他的好感瞬间增加。

几天相处下来,Sara确如推荐所说的一般尽职尽责。车子虽然比别人的简陋,却也颠颠簸簸地载着我们去了路途遥远的崩密列和高布斯滨。他也跟随暹粒tuk-tuk司机间的风气努力“做好服务”,常常送给我们冰冻甘蔗汁喝,又主动带我们参观当地的市集。我和铭基想要尝尝暹粒特色的早餐,他便领着我们去小摊上吃了地道的猪肉猪血米粉和肉碎稀饭,无论是味道还是价钱都让人心花怒放。

那时刚好是柬埔寨的雨季,从女王宫回去的路上,忽然下起滂沱大雨。Sara慌忙停车,手忙脚乱地把车斗四面的塑胶帘子放下来。天好像被撕裂了一样,大雨如瀑布般狂泻而下,Sara整个人都湿透了,雨水顺着他的头盔流进脖子里,衬衫紧紧贴在瘦削的身子上。我和铭基也从里面帮忙拉拉链,可是这辆tuk-tuk实在千疮百孔,有的拉链已经坏了,半天拉不上。我们只好胡乱用手揪着那帘子遮挡雨水,却仍然不可能不被淋湿。说实话,当时的情状的确相当狼狈。

我能看出Sara的尴尬与内疚,可他当下也无法可想,只得沉默着重新发动 tuk-tuk。瓢泼大雨里他无遮无挡地奋勇向前,尽管路边有可以暂时避雨的地方,他却丝毫没有停下的意思,就像是要跟这疯狂的天地决一死战似的。我透过帘缝看着那个落汤鸡般狼狈却固执昂然的身影,头一次那么真切地感受到那种神秘的传承——平凡瘦弱的他却显然来自于一种古老的天真和英勇。

Sara的英文并不好,口音也重,铭基常常听不懂他在说些什么。偏巧我正有一项特殊的“才能”,就是无论多奇怪的口音也能听得明白。大概也是难得遇到能用英文交流的人,彼此熟悉了一些之后,Sara很愿意和我聊天。

“我五年前才来到暹粒,在那之前我是个和尚,”他伸出四个指头,“我当了四年的和尚。”

Sara停顿了一下,似乎等着看我脸上的惊讶表情。可我并不十分惊讶,因为我知道柬埔寨和泰国一样佛根深种,也有男子一生至少出家一次的传统,更何况贫穷家庭的孩子无力负担学费,寺庙反而能够提供免费吃住和文化教育。不过这和尚一当就是四年,的确也称得上是佛缘殊胜了。

令我真正惊讶的反而是他出家的原因,并非出于恪守传统的目的,而是充满了戏剧感和偶然性。当时他的女朋友跟别人跑了,他一气之下便离家出走,渐渐越走越远。那真正是拥有野蛮青春的人才干得出来的事,我几乎能想象那幅画面——东南亚腥红烈日下的失恋少年,满腔的愤怒与痛楚,迸射出的眼神有如墓园的围墙。他失魂落魄又漫无目的地行走,甚至一直走进了泰国境内……Sara称那次出走为“travel”,因为他的确在泰柬边境“旅行”了一大圈。后来途中遇见一位僧人,经过一番深谈,决定抛弃红尘,跟随僧人出家做了和尚。

“他是我的老师,教会我很多东西。”Sara说。老师觉得他天资聪颖,对他甚为看重,甚至联系了缅甸的一家寺院,要把他送去那里进修巴利文。谁知缅甸正值风雨凄迷之际,出家人纷纷投身革命,又被军政府追杀和逮捕,寺院元气大伤, Sara最终也未能成行。

难怪,我想,难怪他的身上总有股不合时宜的自尊和骄傲。懂得巴利文与佛学经典的他觉得自己和别人不一样,可是这些高尚的知识却未能在现实生活中给他带来任何实质性的好处,他仍然活在社会的最底层,只有两件衬衫,隔三差五就要担心明天的早饭。

尽管只有两件衬衫,Sara仍然每天替换着穿,努力把自己拾掇得干净整齐。他很想结婚,可是连女朋友都没有,“不过像我这么穷,也娶不起老婆。”他黯然摇头。他说在柬埔寨聚个媳妇至少要付5000美元的礼金,这已是最低标准。而他现在一个月最多也只有一百多美元的收入,刨掉房租和各种开销,根本存不下多少钱来。

“你爸妈呢?还住在老家吗?”我试图转移话题,不再触碰他的伤疤。

他抬头看我。我蓦然心惊。他几乎是咬着牙在点头,“其实……我爸爸……他以前不是普通老百姓……”

他说了一个职位,但我听得不是很明白,总之大概是市长或省长之类的政府官员吧。Sara以极其郑重的口吻说出这个职位,然后意味深长地停顿了一下,像是希望我立刻昏倒或是惊讶得跳起来,但是显然我再一次让他失望了。他只好继续说下去:“可是后来,红色高棉来了,一切都变了……”

在红色高棉的残暴统治期间,他的父亲被迫离城下乡,后来便在农村重新组建了家庭,有了Sara兄弟俩,清贫度日直到如今。

“重新组建家庭的意思是……”我有点好奇。

“我的爸爸妈妈以前都结过婚,但是他们曾经的另一半和孩子們都死了。”

红色高棉短短三年零八个月的统治期间,这部血腥残忍的杀人机器使得柬埔寨人民“非正常死亡”了整整三分之一,这意味着每一个柬埔寨家庭中都有人死去,每一个人的心灵都笼罩着死亡的阴影。对于大屠杀的幸存者们来说,虽然侥幸逃过大劫,生活却永远无法回到从前了。80后、90后的年轻人虽然并未亲身经历那个年代,然而父辈所承受的一切仍然令他们生活在一个完全不同的世界上。他们没有看到子弹和斧头,却继承了上一代的贫穷、泪水与伤口。

这也是Sara身上最深的伤口。他的父亲原本身居要职,如果不是因为红色高棉,他很有可能出生在城市,受到良好的教育,拥有光明的未来。可是现在的他却潦倒如斯,被贫穷推到了悬崖的边缘。“生活太艰难,好几次我都不想活了。”他说话时的神情让我忍不住低头。我试着安慰他,说一切都会好起来的,说你刚到暹粒时在旅馆打工,挣的不是比现在还少嘛,现在你学了英文,有了自己的tuk-tuk,顾客会慢慢多起来的,面包会有的,媳妇也会有的……

“可我不想一辈子只当个司机。”一丝不甘又悄悄爬上了他的脸。

“慢慢来……一步一步来……”我胡乱说着,对自己的不善言辞感到束手无策。

然而我和Sara心里都很清楚,柬埔寨的普通人能在旅游业中分一杯羹养活自己已算万幸,再往上走谈何容易。但他也和所有年轻人一样,虽然常常痛苦绝望,心底却仍留存一丝生机。他每个月从微薄的收入中硬挤出15美元去上中文课,在景点等待我们时也总不忘捧着中文课本学习,希望汹涌而来的中国游客能为他带来更多生意。他仍然梦想着能存够钱买一辆二手汽车——“路远的景点可以开车去,生意会更好……”

可是别说汽车了,就连他现在的tuk-tuk都尚未完全属于自己。摩托车是哥哥送给他的,后面的车斗则是向朋友“赊借”而来。

最后一天与Sara告别时,我竟有种古怪的轻松感。Sara是个称职的司机,可是随着对他的了解一天天加深,我也越来越害怕见到他。他本来就活得累,那点与别人不同的身世经历让他更累了。脸上的日暮途穷与自尊自爱交织在一起,让人看了直想向他道歉。就连他的笑容都令人不忍,每笑一下都像是刚刚越过一道深渊。看着他的粉红衬衫和塑料拖鞋消失在街角,我的恻隐之心也终于可以稍事休息……

和Sara道别之后,我和铭基继续走向新的未知旅途,而Sara则永远地留在了那片荒芜的寺庙,与它们一道忍受自然与生活的摧残。我知道自己也许再也不会见到他了。

(摘自中信出版社《泛若不系之舟》一书)