《红楼梦》中女性形象新变的神话学解读

摘要:《红楼梦》中的女性形象发生了一些新变,曹雪芹正面塑造了反抗传统女性道德和觉醒了自我意识的女性形象,将女性的情感、自我意识、社会地位置于明面思考。女性形象新变的背后隐藏着源自作者集体无意识领域的女性崇拜观,人心理内部潜藏的集体无意识对女性观念的变迁具有不可忽视的作用。尽管男性崇拜的强化使女性处在被压迫的附属地位,但女性在现实社会中话语权的丧失,并不影响“女神”的原始意象继续存续于人类的集体无意识中,对于母亲原型的崇拜和敬畏始终存在于人们的集体无意识中,潜移默化地影响着人们的行为、观念。《红楼梦》打造了神的维度及现实维度上两个女性的伊甸园——太虚幻境与大观园,书中的主要女子几乎都被赋予了“女神”的身份和特质,她们共同造就了“女神”的大规模回归,本质上体现了集体无意识领域中潜在的女性崇拜意识。

关键词:《红楼梦》女性形象女性崇拜神话原型

文学来源于社会生活,又高于社会生活,一个时代有一个时代的文学形象,这些文学形象与社会文化密切相关,是社会思想文化发展的产物,是社会生活的镜子。在明末清初社会大动荡、大转折的时代背景下,社会经济的发展推动传统女性观发展转变。值得注意的是,除了外部经济、政治对女性地位的影响外,人内部潜藏的心理世界同样对女性观念的变迁具有不可忽视的作用。在《红楼梦》中,这种源自人的无意识的影响主要体现为作者的女性崇拜观。在曹雪芹笔下,女性形象发生了新变。他通过赞扬以钗黛为代表的文思才女及以王熙凤、贾探春为代表的持家才女,大赞女才,反对“女子无才便是德”的传统观念;曹雪芹塑造了一批觉醒了自我意识、敢于反抗传统女性道德和男性权威的“奇”女子,通过写她们对独立人格、理想信念、地位、幸福的大胆主动追求,反映出女性对自身情感、生存状态、生存意义的关注,使女性在精神与人格上成为高于男性的耀眼存在,反映出其集体无意识领域的女性崇拜。本文将从神话原型批评理论与原型理论出发,从神话学的角度解读《红楼梦》所暗含的源自于集体无意识的女性崇拜观。

一、神话原型批评理论与原型理论概述

神话原型批评理论是20世纪五六十年代西方盛行的重要文学批评流派,其与荣格的原型批评理论及西方文学发展的神话倾向紧密相关,主要通过探寻文学作品中反复出现的意象、人物类型、叙事结构背后的基本模式,找出隐藏着的原型,以此来分析、阐释和评价文学作品。

“原型”的提出有赖于弗洛伊德、荣格等人对“意识”“无意识”概念的构建。弗洛伊德认为“无意识”是个体后天得来的,是个体受压抑的心理内容的集合。在弗洛伊德“前意识”与“潜意识”(“无意识”或“下意识”)划分的基础上,荣格认为弗洛伊德所说的“潜意识”其实是受到个人经验影响的“无意识”的表层部分,即“个人无意识”,并进一步提出“无意识”中更深层次、更为隐蔽的“集体无意识”,与“个人无意识”的区别在于,“集体无意识”不以个体经验为来源,是个体生来就具有的“无意识”部分,对此,荣格将“集体无意识”定义为:

它与个性心理相反,具备了所有地方和所有个人皆有的大体相似的内容和行为方式。换言之,由于它在所有人身上都是相同的。因此它组成了一种超个性的共同心理基础,并且普遍地存在于我们每一个人的身上。 a

荣格认为,对“集体无意识”存在的最好证明就是不同地域、不同种族、不同文明的原始部落传说和原始艺术以及古代神话中共同存在的反复出现的意象,这些共同意象来源于人的“集体无意识”部分,其内核即“原型”,也就是说,原始部落的传说、原始艺术和古代神话,其实是对“集体无意识”的间接表达,这种间接表达以“原始意象”为媒介。

“原型”是“集体无意识”的主要内容,是先验的、本能的无意识形象。荣格提出:

生活中有多少种典型环境,就有多少个原型……当符合某种特定原型的情景出现时,那个原型就会复活过来,产生出一种强制性,并像一种本能驱力一样,与一切理性和意志相对抗,或者制造出一种病理性的冲突。 b

在此基础上,荣格提出了出生原型、英雄原型、父亲原型、母亲原型、阿尼姆与阿尼姆斯原型等多种原型,其中,母亲原型是荣格提出的在人类集体无意识中常见的原型之一,它与象征着力量、权威、尊严的父亲原型相对,代表着保护、救助、抚育。母亲原型源自女性生殖、养育后代的特性,神话则“提供了母亲原型的诸多变体”c,比如中国上古神话中的女媧、九天玄女、观世音菩萨等,都是母亲原型在中华民族神话语境中的不同变体。荣格提出了母亲原型的积极面向和消极面向,认为母亲原型是“善良(sattva)、激情(rajas)与邪恶(tamas)”④的统一体,即母亲原型具有双重性,一方面,母亲是慈爱、保护、抚育的象征;另一方面,母亲又是后代苦难的来源。人类从幼年开始就先天地对母亲有一种依恋,这种依恋长期以经验记忆的形式存在于人类历史文化中,构成集体无意识的重要部分。《红楼梦》中有众多母亲意象,包括最高的原初母神女娲,神话系统的警幻仙姑和现实系统的贾母、刘姥姥,她们个性鲜明,形象各不相同,却都具有母亲善良、保护、抚育的原型意义,这些共有的意义表现源自于她们身为母亲所具备的生殖、养育的根本特征,是集体无意识中母亲原型的外显,而这一外显的过程则是通过神话实现的。神话是远古时期人类创造出的反映自然界、社会形态、人与自然关系的具有高度幻想特征的故事,表现出在生产力水平极其低下的时代人类对超出自我认知的“超能力”的敬畏、崇拜、追求与想象。神话产生于人类探索自然的思考,并不是对现实生活现象的客观反映,因此不属于社会历史层面,而被划入意识形态领域。从这一层面来看,神话本质上是人的一种心理寄托,展现的是源自人类无意识领域的心理现象,是“原型”的基本表现模式之一,透过神话中反复出现、多次强调的意象,我们能窥见在世界不同地域、不同民族、不同文化中普遍存在着的“原型”。

二、《红楼梦》中女性崇拜的神话学考察:“母神”原型分析

《红楼梦》虽为一部反映客观现实社会的世情小说,但其书本框架却是由现实体系和神话体系两个系统共同构成的,神话系统又可细分为女娲补天、太虚幻境、木石前盟三个子系统,且三个子系统都是以“女神”为主位。书中的神话系统蕴含着中华民族集体无意识的精神成分,现实系统则是在意识、集体无意识和外部世界的共同作用下外显出来的精神实体,这两个系统相互渗透、互为补充,而神话系统在表达全书意旨上发挥着更为重要的作用,对现实系统的走向起着支配、解释、引导的作用。

(一)“女娲补天”神话中的母亲原型

1.女娲与贾母

《红楼梦》以“女娲补天”的神话开头,“女娲补天”神话出自《列子·汤问》 e,在这一神话中,女娲是中华民族的创世女神,是中华民族的始祖神,《红楼梦》对“女娲神话”的引入一方面表现为“女娲补天”神话引出的介绍宝玉衔玉而生背景的“玉石神话”;另一方面表现为“女娲”意象现实化为贾府最高的女性权威贾母。首先来看书中借“女娲神话”引出的“玉石神话”,曹雪芹从“女娲补天”神话出发,讲述女娲补天时留下一块石头未用,此石逐渐通灵,由此嫁接出“通灵宝玉”的新神话,这一神话点明了“顽石”的去向,它先至太虚幻境,成为神瑛侍者,由此又引出书中“木石前盟”的神话,而后神瑛侍者转世为贾宝玉,贾宝玉在出生时口中就衔着这块“通灵宝玉”。在中国传统观念中,玉可通灵(神),人们对玉石有普遍的憧憬与信仰。《红楼梦》开篇的“玉石神话”将神话系统与现实系统连接在一起,奠定了全书的神话基调,这一神话不仅叙述了“通灵宝玉”的来历去向,也暗指贾宝玉的来历和去向,开篇即暗示结局,也表现了“宝玉”通灵的意义。作为“玉石神话”来源的“女娲神话”,通过赋予全书最关键的“宝玉”生命力而彰显出女性创造生命的力量,奠定了全书的女性崇拜基调。

再来看“女娲神话”向现实系统的移位,即贾母这一母亲意象对“女娲”母亲原型的现实化。女娲作为创世女神、始祖女神,是一个反复出现在中国传统文化中的原始意象,她具有强大的创造力和生殖能力,拥有极高的权威。在中华民族的观念中,女娲象征着生殖、生命源起、保护与慈爱,同时她又有着强大的足以斩断巨鳌之足、炼石补天和挽救万千生灵的力量。女娲何以拥有如此巨大的能量?究其根本,还是在于远古时期人类集体无意识中对女性生殖能力,即创造生命能力的敬畏和崇拜。根据闻一多先生的考证:

伏羲字亦有“羲”“戯”“希”三形。羲戯习见,希则见《路史后纪》二《注》引《风俗通》。(女娲一作女希,见《初学记》九引《帝王世纪》及《世纪·补三皇本纪》)……女娲之娲,《大荒西经》注、《汉书古今人表》注、《列子·黄帝篇》释文、《广韵》《集韵》皆音瓜……以音求之,实即匏瓜……然则伏羲与女娲,名虽有二,义实只一。二人本皆谓葫芦的化身,所不同者,仅性别而已。 f

由此可知,女娲也作“女希”,“娲”古音同“瓜”,是葫芦的化身。葫芦在中华民族传统文化中有多子多福、兴旺发达之义,创造生命的生殖能力是女娲受尊崇的根本。可以说,女娲就是潜伏于中华民族集体无意识领域中以女性强大创造力为核心原型的一种象征,根据荣格的原型理论,可以对应到母亲原型之上。就女娲而言,母亲原型复杂的双重属性体现为她创造抚育世间万物的慈爱和斩鳌足、杀黑龙、炼石补天强大力量的结合。作为《红楼梦》三大神话子系统的“女娲补天”,外显到书中的现实系统,就表现为“女娲”从意识形态领域最高的“母亲神”转化为现实中最高的女性权威贾母。贾母是贾府中地位最尊崇的“母亲神”,是女娲这一原始意象的现实化,也是母亲原型的现实化。基于传统纲常伦理的“孝”道和宗法等级的划分,贾母至高的权威地位往往被解释为宗法等级制度的原因,但有一点很容易被人们忽视,那就是贾母所潜藏的生殖、繁育的母亲原型本质,贾母作为现实系统中的地位最高的母亲形象,被寄予了生殖、繁荣、护佑、引领等具有神性的母亲原型特征,这是一种沉淀在人类灵魂深处的原始经验,对她享有至高权威同样具有不可忽视的作用。

首先,于贾府而言,贾母是带来繁荣和财富的“女神”。贾母的至高权威来源于她生殖、繁育的母亲原型的本质特性,她在生殖繁育上的“卓越功勋”是她成为老太君凌驾于家族之上的筹码。

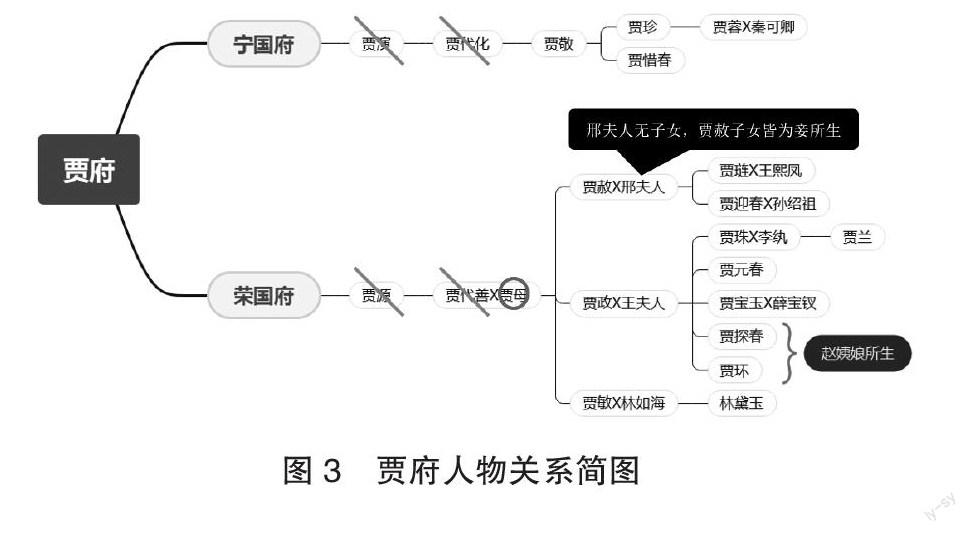

从图3可知,在贾府现有的人际关系等级中,贾母是贾府老一辈人中仅存的大家长,在辈分上高于所有人,与宁国府相比,贾母之下的分系众多,是当之无愧的“生命之源”,具有“女娲”创世的影子。一方面,贾母是慈爱的“母亲神”,具备母亲原型善良、保护、抚育、繁荣的本质特征。贾母虽年事已高,也不实际操持家族具体事务(授权王熙凤处理具体事务),平日活动多是组织府内人赏雪、赏花、聚会、看戏,贾母给人的感觉平易近人、和蔼可亲,是个疼爱后辈的好家长。另一方面,贾母又是掌控者力量的“母亲神”,贾母似乎全不为贾府事务操心,但实质上贾母的言行、喜怒决定着家族大事的走向,不怒而自威,是真正的掌权者。如无法无天的贾赦、贾珍,在贾母面前也要毕恭毕敬;贾赦讨要鸳鸯不成反激怒了贾母,从此就常装病不敢再去见贾母;贾政在打宝玉时激怒了贾母,也必须低头认错;贾府中不同人员的月例等级都是贾母决定的,如李纨的月例就是贾母特许的和她同一等级;贾母直接介入强制干预的一件事就是抄检大观园前对府内赌博现象的整治,贾母查赌的手段雷厉风行,毫不留情,身份越高的處罚越重,府内无人敢不从,足见贾母年岁已高但余威不减。在贾府中实际管事的王熙凤只是被贾母看重才能,于是将掌事大权部分授权给她,让她代为行事,王熙凤实质上就是个管家般的存在,贾母自己则退居幕后,但仍掌握着大权,王熙凤处理家族事务必是遵循贾母意旨、迎合贾母心意的,无论大事小事,都得请示贾母或是王夫人。正是因为有出色的治理才能,又能讨得贾府最高权威的欢心,凤姐才能被授予如此高的权力,她的权力也就取决于贾母的权力,凤姐在贾府中的雷厉风行,侧面反映出她背后的靠山——贾母至高的权威。

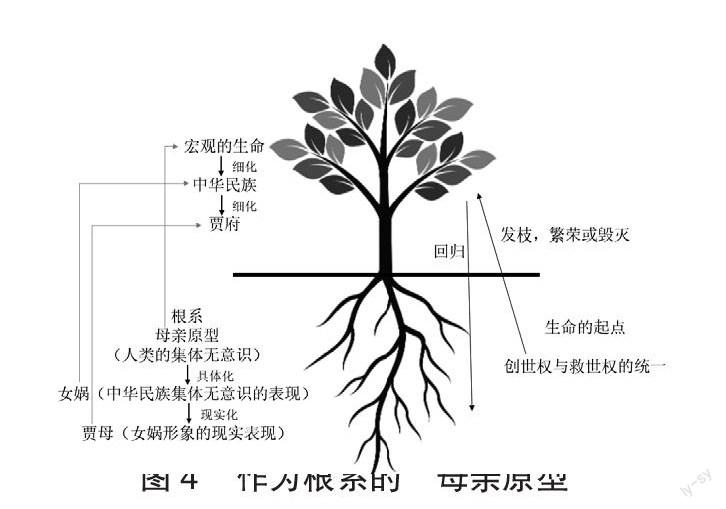

如果把人类的发展看作一棵大树,在人类集体无意识中,母亲就是人类这棵大树的根系,以母亲为起点,散发出无数枝条。母亲(根系)的抚育带来后代(枝条)的繁荣,而母亲(根系)的死亡、缺席则会导致枝条的枯萎,枯萎的枝条落于大地,逐渐腐朽,最终又归于母亲的子宫,一切从母亲而起,最终又回归母亲,母亲原型既是起点,也是终点,这种循环的母亲原型模式足见人类集体无意识对母亲原型的崇拜。母亲原型的大树模型具体到中华民族的集体无意识中,根系就由“女娲”这一明确的原始意象代替。贾宝玉的生命历程就是这一循环的母亲原型模式的印证,阐明贾宝玉来历及命运走向的“玉石神话”从“女娲补天”神话中脱胎出来,贾宝玉这块“宝玉”诞生于女娲母神的怀抱,它起于大荒山,最终又回归大荒山,完成了女娲母亲力量的收束。进一步具体到《红楼梦》中的现实系统,慈爱、生殖、保护、抚育的一面让贾母手握“创世权”,而在贾府中极高的权威则意味着贾母同样掌握着足以“救世”(“灭世”)的强大力量,创世权与救世权集中于贾母一身,与“女娲”的原始意象符合,“女娲”的原始意象通过贾母表现出来。贾母作为贾府的中心、起点、母神,其生命力与贾府的荣衰紧密勾连,她见证了贾府发展的全过程。在贾母还是媳妇的时候,贾府逐渐发展壮大,贾母成为“老祖宗”时,贾府进入极盛时期,而贾母肉体衰弱之际,贾府也由盛转衰,直至贾母死亡,贾府的颓败更是一发不可收拾,以至于无法挽救,这象征着作为根系的母亲原型开枝散叶的“创世”能力和足以“救世”或“灭世”的强大力量,母亲原型的缺失会导致其衍生而出的枝叶的衰靡,表现出人类集体无意识对母亲原型的依赖,对母亲原型的缺失怀有一种先天的焦虑。

贾母是贾府秩序的实际操纵者,贾府是以她为根系而后开枝散叶的结果,作为贾府的根与起点,贾母与贾府的荣衰密切相关。贾母在时贾府繁盛,这是中华民族集体无意识中母亲原型创造力、抚育力崇拜的体现。而贾母的离世,则意味着母亲原型的消隱、缺席,贾府不再平和安宁,苦难接踵而至,从根源上看也是由于人们对母亲原型的下意识依赖,母神的离去同时带走了她所衍生的枝叶,使其回归母亲的子宫,正如身为“母亲神”的贾母离去后,贾府的人与物事也就相继败亡,最终“落了片白茫茫大地真干净”g。其次,贾母的喜怒哀乐又决定着家族成员的命运,她不仅是慈爱的母亲,同时又是威严的母亲,是惩戒、管理家族成员的当权者,对后辈而言,她是港湾,也是苦难。直观来看,贾母的意旨就是宝黛爱情悲剧的现实源头,她身上的双重性正契合了荣格所总结的“既可爱又可怕的母亲”h 原型。

从神话原型的角度来看,《红楼梦》极大地凸显了母亲原型的生殖、繁育特性,削弱了父亲原型的存在感和作用。一方面,我们可以将曹雪芹的这一倾向视为他个人无意识地对母亲、女性生殖、创造能力的崇拜;另一方面,作为原始意象的女娲以及作为女娲现实化代表的贾母,又揭示出深藏不露却普遍存在于中华民族集体无意识领域的母亲原型。尽管明清时期现实社会中的女性仍处在被压迫的附属地位,个性、自我意识、行为都受到传统伦理道德的极大压抑,但对于母亲原型的崇拜和敬畏始终存在于人们的集体无意识中,潜移默化地影响着人们的行为和观念,在特定的情境下,母亲原型就会被重新激活。这种潜在的对母亲延伸到对女性的崇拜,为“女神”的回归和女性地位的提高保留了可能性。

2.贾母与刘姥姥:一“显”一“隐”两位母神

刘姥姥与贾母身份地位悬殊极大,贾母身居社会高层,享受着荣华富贵,是贾府最高权威;刘姥姥则是如芥豆般微小的普通农妇,位于社会底层,生活艰苦,要凭着自己的老脸到贾府“讨生活”。就是这么两个反差巨大的人物,作者却有意将她们联系起来,并赋予了她们共同的善良、保护、养育的母亲原型特征,让刘姥姥以不相称的身份加入了红楼故事的主线,在贾母退位后代替贾母起到了“母亲神”的护佑作用。

贾母与刘姥姥在社会地位上对立,在人物背后的原型意旨上则达到了合一,她们虽分属社会的上下两端,但她们在各自家庭中的地位模式是相同的,同样是失去了丈夫寡居的辈分最高的人,刘姥姥对她的家庭而言毫无疑问是带来财富、促使家庭转运的存在,这共同体现了母亲原型生育、保护、繁荣的特征。刘姥姥和贾母是平行存在的两位母神,一个在内,一个在外,贾母处于故事舞台之上,是外显的母神,贾母在时,声威极盛,刘姥姥因身份地位低微,被贾母的权威所掩盖,成为隐藏着的母神。《红楼梦》第六回刘姥姥才以一个被施惠者的身份出现,书中一隐一显两位母神实现了内外交汇,为贾母退位后刘姥姥的补位埋下伏笔。

在贾母居主位时,通过与刘姥姥的各种互动,实现了彼此权利的默认。贾母在得知刘姥姥进府时,提出“想个积古的老人家说话儿”i,为两位母神的接触提供了契机。贾母对待刘姥姥是特别的,贾母见到刘姥姥便称其为“老亲家”,并破天荒地让一个村妇加入了自己的家宴,虽为初次相遇,但贾母和刘姥姥的相处仿佛老友,本质上是对刘姥姥隐藏的母亲原型特征的默认,基于共同的原型特征,两位老年寡妇在相遇时便产生了惺惺相惜之感。贾母死后,贾府的大母神缺席,贾府灾厄不断,这时刘姥姥挺身而出救护巧姐,从一个被施惠者转变为护佑者,在贾府根系崩塌之时弥补了贾母缺席带来的母亲庇护的缺失,至此,贾母隐退,刘姥姥作为庇护女神转而外显出来,刘姥姥对贾府的守护、庇佑也回应了母亲原型的职能。

(二)“太虚幻境”神话中的母亲神——九天玄女与警幻仙姑

1.警幻仙姑的引领

《红楼梦》将女性推崇到了“女神”的境地,大张旗鼓地赞扬、崇拜女性,公开表明其为“闺阁昭传”的目的,在男尊女卑的传统道德秩序下显得惊世骇俗。“女性崇拜”在《红楼梦》的神话体系和现实体系中都有体现,两个体系中的女性崇拜观又是相互对应、彼此呼应的,书中的神话系统则更为明确地赋予女性以“女神”的崇高地位。

曹雪芹构建了“太虚幻境”这一超脱俗世的清净女儿之地,这是一个属于女儿的伊甸园,警幻仙姑不仅是“太虚幻境”神话的主导母神,还是宝玉的“引导女神”。警幻仙姑的引导职能主要体现在对宝玉的性引导与人生警戒两方面,对宝玉的性引导同时也强化了警幻作为“爱神”的地位,而她对宝玉进行性引导又是以人生警戒为根本目的,为的是“止淫”。她对宝玉的性引导决定性地影响了宝玉的女性观,我们在全书中都可以看到宝玉对“意淫”观的贯彻,表现为他与黛玉的爱情、他与府中丫鬟姐妹之间平等的情感。正如“警幻”之名,警幻仙姑不断警戒、指引着宝玉从幻境中醒悟,告诫宝玉男女间短暂的痴情不过是一场幻梦。警幻掌握着现实系统的具体走向,是命运的传达者,是引出全书主题的女神,起到指引、暗示文章主题的重要作用。

2.“警幻仙姑”神话意象背后的“九天玄女”原型

综上,我们可以发现警幻仙姑的价值主要在于“指引”,顺着警幻仙姑这一“女神”意象往中华民族上古神话追溯,有一位崇高的指引、护佑女神——九天玄女与之相应。关于“玄女”意象的提出,目前最早的记载见于汉代纬书《龙鱼河图》 j,玄女代天授黄帝兵书,助黄帝战胜蚩尤,在这里玄女就已经具有“指引”的职能。叶舒宪、田大宪所著《中国古代神秘数字》中提道:

在中华古代的文化观念中,“九”是天数、阳数之极,象征着高不可及的神话空间……可以推知,将“九天”作为封号加诸玄女,既突出了“九天”的至上性,强调了玄女的天神身份,同时赋予她广被人间天上、法力无边的宗教意义。 k

可见,九天玄女在中国神话中地位极高,不亚于女娲。九天玄女同样具有母亲原型保护、抚育的特征,相比对女娲创世能力的强调,九天玄女常以“救世母神”的姿态出现于中国神话中,是一位司兵杀的女神。明清通俗小说对“九天玄女”意象的塑造承继《龙鱼河图》中指引女神、司兵杀女神的形象,她往往是男性英雄人物前途走向的指引者,是他们处于危难中的救助者。与此相关的玄女形象最早见于元《大宋宣和遗事》中宋江杀阎婆惜后躲入九天玄女庙后接受玄女面授天书一段,明《水浒传》第四十二回对这一情节展开叙述,《水浒传》中九天玄女现身两次(四十二回和八十八回),都是在宋江遭遇困境,生死危急关头,九天玄女于绝境中显灵,面授宋江天书、破阵之法,帮助宋江破敌,指导他保国安民。九天玄女在《水浒传》中更多地表现出她“救世”的功能,她是唯一对宋江起到实质性帮助的神灵,在作者的设计下,这种拯救、引导的伟大使命还得交给女神来完成,表现出人类潜意识中对女性的崇拜。不只是《水浒传》,在《女仙外史》中,九天玄女显灵,亲授唐赛儿天书、法物,指导唐赛儿与明成祖朱棣的对抗之路;《说唐后传》中,九天玄女引导薛仁贵平辽,诸如此类,都体现出“女神”预示人物结局、指引人生道路的作用。这其实还是无意识中对母亲原型的依赖,母亲原型的抚育、保护特征让人下意识地产生一种对女性的依赖和无条件的信赖,所以,在涉及生死的最危急关头,只有女神才能带来保护和指导。

《红楼梦》警幻仙姑作为书中最明显的指引女神,可以视为“九天玄女”原始意象的具体化,她最鲜明的形象特征就在于对贾宝玉的指引,既包括对全书人物命运、贾府走向的暗示,也有对贾宝玉的性引导。首先,警幻仙姑對人物结局、家族命运的掌控仍承袭了《龙鱼河图》中玄女指引男性人物前途命运的职能,这一点如上文所述;其次,警幻仙姑对贾宝玉的性引导职能仍可与“九天玄女”原始意象相对应。随着道教的兴起,养生、长寿、得道成仙之风愈盛,玄女逐渐与房中术(玄素之术)相联系,黄老学派的经典《玄女经》将性与阴阳哲学、养生之道、医药、修仙之术联系在一起,《玄女经》载:

黄帝问玄女曰:“吾受素女阴阳之术,自有法矣。愿复命之,以悉其道。”玄女曰:“天地之间,动须阴阳。阳得阴而化,阴得阳而通。一阴一阳,相须而行。故男感坚强,女动辟张,二气交精,流液相通……能知其道,乐而且强,寿即增延,色如华英。”l

玄女是掌握并传授房中术的女神,警幻仙姑是玄女意象的投影,她继承并发展了九天玄女性教育者的职能,成为宝玉的性启蒙者,并开创性地提出了独特的“意淫”观,对宝玉的女性观有重要影响,是书中当之无愧的性爱女神。

从神祇中地位崇高的女娲、九天玄女到太虚幻境中的警幻,再到贾府内的贾母、贾府外的刘姥姥,她们都标示着故事、家族、生命的发展走向,以女神为主导神、引导神、庇护神,足见女性在作者观念中至高无上的神性地位,蕴含着对女性的崇拜。人类集体无意识中一直存在女性崇拜,这是“女神”回归的前提要件,正是因为人类集体无意识中有对母亲的崇拜、依赖,在这种原始经验的推动下,“女神”才得以现实化、具体化,成为一个个鲜明的文学形象,这是人类精神溯源的自然结果,必然会构成对宗法等级社会、儒家伦理道德的冲击。它企图唤醒人类最原初的女性崇拜观,肯定女性创世者与救世者的地位,进一步推动女性意识的觉醒和女性文学的崛起,在精神层面引导着女性地位的拔高。

(三)“木石前盟”神话中的女神——作为“花神”的女子

现实系统中的女子或多或少地被作者赋予了神的特质,她们生活的环境和人物自身在神话体系中都有对应。“太虚幻境”投射到现实系统就构成了大观园,大观园是现实系统中理想的女性世界、女儿王国,女儿的才情在大观园中得到了充分的张扬,体现了女性崇拜的母题从神话体系向现实体系的下沉。大观园是一个相对隔绝于外的小世界,这里男权的影响力被极大地弱化了,除宝玉外,很少有男子能踏足这个女性世界,这也与太虚幻境相映衬,宝玉也是极少能踏入太虚幻境的男子,而宝玉得以涉足女儿理想世界的原因,就在于他不同于世俗社会的女性观,在于他对女性的尊崇。对女性人物生活环境的神境化极大地便利了作者赋予园中女子“女神”的特质,让我们更容易找到她们对应的“女神”形象。

大观园中的众女儿就是太虚幻境中诸仙子的化身,她们是大观园中的花魂,是仙境中的“花神”。作者首先在神话系统中将花与女神联系起来,《红楼梦》第五回宝玉初见警幻仙子,曹雪芹对警幻外貌的刻画采用的是诸如“荷衣欲动”“靥笑春桃”“唇绽樱颗”“榴齿含香”“春梅绽雪”“秋菊披霜”之类带有花草特质的辞句,使花成为女神的象征。而后,作者在现实系统中就分别赋予主要的女性角色花的特质,在《红楼梦》第六十三回“寿怡红群芳开夜宴,死金丹独艳理亲丧”中,金陵十二钗各自掣花签,与代表自己的花一一对应,如薛宝钗对应牡丹,贾探春对应杏花,李纨为老梅,史湘云对应海棠,林黛玉为芙蓉,麝月为荼蘼,香菱为并蒂花,袭人对应桃花等。不同花的特征代表着对应人的特质,人就是花的化身,而花又是具有神性的,众女儿因带有花的特质而被升格为“花神”。

中国自古就有对自然的崇拜,认为自然具有天然的神性,自然万物都属于神灵祭祀的对象。《礼记·祭法》中记载:

燔柴于泰坛,祭天也;瘗埋于泰折,祭地也;用骍犊。埋少牢于泰昭,祭时也;相近于坎坛,祭寒暑也。王宫,祭日也;夜明,祭月也;幽宗,祭星也;雩宗,祭水旱也;四坎坛,祭四时也。山林、川谷、丘陵,能出云为风雨,见怪物,皆曰神。有天下者,祭百神。诸侯在其地则祭之,亡其地则不祭。 m

《左传·昭公·昭公元年》中也有祭祀天地万物的记载:

山川之神,则水、旱、厉疫之灾,于是乎禜之;日月星辰之神,则雪、霜、风、雨之不时,于是乎禜之。 n

可见,在古人观念中,自然神圣而不可冒犯,只有崇敬、祭祀自然,才能避免灾祸。基于对自然的崇拜,人们认为自然界的万物皆有灵性,草木作为自然的一部分,由于其纯粹、更贴近自然的属性而具有超人的生命本质,由此又引发人们对草木、花卉的普遍崇拜。古人认为草木具有神性,能够通灵,《论衡·订鬼》记载:

《山海经》又曰:沧海之中,有度朔之山。上有大桃木,其屈蟠三千里,其枝间东北曰鬼门,万鬼所出入也。上有二神人,一曰神荼,一曰郁垒,主阅领万鬼。 o

可见这棵巨大的桃木具有沟通阴阳两界的功能,另《太平御览》中记载:

《玄中记》曰:天下之高者,扶桑,无枝木焉。上至天,盘蜒而下,屈通三泉。 p

上述记载都表明古人认为草木可通灵,具有神性,因为女性具有与花卉相契合的美丽、繁荣特征,草木、花卉常与女性联系起来,如屈原《楚辞》中的香草美人意象。花神崇拜的背后,其实暗含着人们集体无意识中对女性生殖力量的崇拜。弗洛伊德在《精神分析引论》中说:“花卉代表女性生殖器”q,中国有“禹母吞薏苡而生禹”r的感生神话;《左传》记载“郑文公有贱妾曰燕姞,梦天使与己兰”s而生穆公;在一些少数民族地区有花生人的创世神话,如壮族的创世女神“米洛甲”从花中脱胎。曹雪芹将大观园中的女儿与草木自然崇拜联系起来,一方面表现出女儿具有自然的生命活力,是自然的化身;另一方面,女儿又因其“草木精魂”而升格为超人的存在,体现出作者的女性崇拜观。

比起其他女神,“花神”在《红楼梦》的现实系统中作用更为明显,警幻仙姑只在宝玉的梦境中出现,而“花神”的原始意象则自古便普遍存在于众人心中。《红楼梦》第二十七回“滴翠亭杨妃戏彩蝶,埋香冢飞燕泣残红”提到四月二十六日芒种节的习俗:

尚古风俗:凡交芒种节的这日,都要设摆各色礼物,祭饯花神,言芒种一过,便是夏日了,众花皆卸,花神退位,须要饯行。t

从“尚古风俗”可知祭饯花神的习俗古已有之,可见古人心中始终有“花神”的存在,并予以了足够的重视。《红楼梦》第四十二回“蘅芜君兰言解疑癖,潇湘子雅谑补余香”也有“花神”存在于人们心中的证据:

刘姥姥道:“小姐儿只怕不大进园子……或是遇见什么神了……得遇花神。用五色纸钱四十张,向东南方四十步送之,大吉。”凤姐儿笑道:“果然不错,园子里头可不是花神!只怕老太太也是遇见了。”@〕

草木、花卉的兴衰荣枯往往与时运相联系,不符合草木自然生长规律的现象常被视为异端,是不祥的征兆,常以“花妖”的形式出现,“花妖”的出现引起了标志着贾府命运转折的风波,指明贾府家族命运的走向。首先是第九十四回“宴海棠贾母赏妖,失宝玉通灵知奇祸”,怡红院里一棵枯萎的海棠花出现重生异象,起到了贾府从乐进入悲的转折作用;第一百〇二回“宁国府骨肉病灾祲,大观园符水驱妖孽”贾府进行了一次大规模的驱花妖仪式,这次仪式的进行则表示贾府已然凋零。可见,在古人心中,“花神”是确实存在的,冲撞了“花神”“花妖”会招致惩罚,因此要用庄严的仪式祭拜花神或驱除花妖,而《红楼梦》中两次写“花神”“花妖”施加力量于现实系统,都是在贾府命运转折的关键时期,足见“花神”对贾府命运的暗示、指引作用,而全书中能充当“花神”的只有女性,也即女性才具有神力。

综上,《红楼梦》打造了神的维度及现实维度上两个女性的伊甸园——太虚幻境与大观园,书中的主要女子几乎都被赋予了“女神”的身份和特质,她们或为“爱神”“引导女神”,或为“花神”,共同造就了“女神”的大规模回归,本质上体现了集体无意识领域中潜在的女性崇拜意识。中国社会在发展演变,神话的具体内容也随之调整,女神在起源神话中逐渐缺席,男神取而代之,女神从创世、救世大母神演变为男神的辅助神,这是女性失去与男性平等对话权利的表现,而曹雪芹笔下崇高的“女神”回归大母神主位,则是对现实社会男权主导的主流思想文化的挑战,是对上文所论述的社会中女性地位变化各种因素的回应,预示着人们集体无意识领域中的女性崇拜观的觉醒。

三、结语

《红楼梦》体现出的女性观念、地位的变化受到社会历史与中华民族集体无意识的共同影响,书中的女性形象是曹雪芹有选择的文化塑造,被作家赋予了时代发展的主题,影射着现实社会中女性地位变化的方方面面。《红楼梦》不仅是一部反映现实的杰作,还有着独立的神话系统,这一系统的突出特点即以“女神”为主导,体现出远古时期人类集体无意识中对女性生殖能力的崇拜。结合荣格的原型理论,女娲、九天玄女、花神等原型意象可以上溯到母亲原型之上,贾母、警幻仙姑、大观园中的众女儿分别是对女娲、九天玄女、花神这些原始意象的具体化、现实化。《红楼梦》极大地凸显了母亲原型的生殖、繁育特性,削弱了父亲原型的存在感和作用,揭示出深藏不露却普遍存在于中华民族集体无意识领域的母亲原型,体现了对人类最初始的女性崇拜的复归,这种源自集体无意识的女性崇拜通过贾宝玉的梦境与现实世界相联系,并引导着贾宝玉的女性观。人类集体无意识中一直存在女性崇拜,这是“女神”回归的前提要件,尽管男性崇拜的强化使女性处在被压迫的附属地位,但女性在现实社会中话语权的丧失,并不影响“女神”的原始意象继续存续于人类的集体无意识中,对于母亲原型的崇拜和敬畏始终存在于人们的集体无意识中,潜移默化地影响着人们的行为、观念。作者打造了神的维度及现实维度上两个女性的伊甸园——太虚幻境与大观园,赋予书中的主要女子以“女神”的身份和特质,并以“女神”为主位,让女性主导红楼世界的发展,将女性地位拔高到了极致,本质上体现了集体无意识领域中潜在的女性崇拜意识。中国社会在发展演变,神话的具体内容也随之调整,女神在起源神话中逐渐缺席,男神取而代之,女神从创世、救世大母神演变为男神的辅助神,这是女性失去与男性平等对话权利的表现,而曹雪芹笔下崇高的“女神”回归大母神主位,则是对现实社会男权主导的主流思想文化的挑战,是对上文所论述的社会中女性地位变化各种因素的回应,预示着人们集体无意识领域中的女性崇拜观的觉醒。

参考文献:

[1] 曹雪芹著,周汝昌校批.周汝昌校订批点本石头记[M].南京:译林出版社 , 2017.

[2] 红楼梦资料汇编[M].北京:中华书局,1964.

[3] C.G.荣格.荣格文集[M].高岚主编.长春:长春出版社,2014.

[4] 红楼梦资料汇编[M].北京:中华书局,1964.

[5] 張廷玉.明史[M].北京:中华书局 ,1974.

[6] 鲁迅.中国小说史略[M].上海:上海古籍出版社 ,1998.

[7] 申时行等.大明会典[M].上海:上海古籍出版社 ,2002.

[8] 西格蒙德·弗洛伊德.梦的解析[M].殷世钞译.南昌:江西人民出版社 ,2014.

作者:杨旭雯,上海交通大学人文学院汉语国际教育专业在读硕士研究生,研究方向:西南少数民族语言和现代汉语教学。

编辑:康慧E-mail :kanghuixx@sina.com