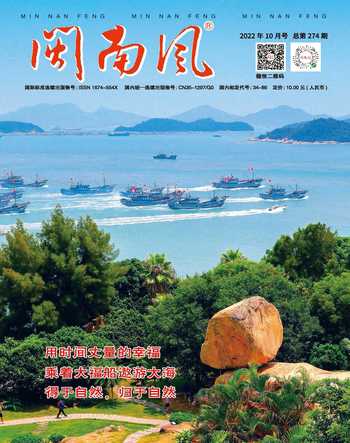

得于自然,归于自然

谢春池

谈书法,我得以美术起头。此美术非我国古代的书画同源的画,故称之为美术。美术这个概念,来自西方,舶来品。西方世界认为它由三种门类,即:绘画、雕刻、建筑——构成者,美术也。20世纪20年代,美术之说传入中国时,大学者梁启超认为:中国在这三种之外,还有一种,即写字——民国时期的称谓。五六十年代,我记得当学生的我们也是这样说,写字,写字课。也就是今天的书法,书法课。

梁启超把书法与绘画、雕刻、建筑相提并论,可见中国书法之重要地位。以什么为依据呢?他认为书法有四美:一线的美,二光的美,三力的美,四表现个性的美。何谓光?我理解,即留白。梁启超将之提升到美学论述,更触及其本质。20世纪30年代,著名教授林语堂也认为书法属于美学范畴,他说:“书法艺术给美学欣赏提供了一整套术语……所代表的观念……是中华民族美学观念的基础……”他甚至断言:“不懂得中国书法及其艺术灵感,就无法谈论中国艺术……”他更进一步阐述:“只有在书法上,我们才能够看到中国人艺术心灵的极致。”中华民族美学观念——中国艺术——中国人艺术心灵,林语堂把书法提到前所未有的高度与深度,我以为非主观而是客观的,非感性而是理性的,非情怀而是哲思的。当然,同时代也有不同声音出现,著名学者郑振铎则认为“书法非艺术。”其理由有二:一是西方不以书法为艺术;二是书法实用性很强。以西方的标准不宜衡量中国事象,何况它是中国独有的艺术,西人至今都还不太懂,何况20世纪前期;而只看到实用性很强,未看到艺术性也很强,难免偏颇。回顾历史,我们的古人先人于这两者之间并没有给予划出严格的界限,试问:王羲之《兰亭序》、颜真卿《祭侄稿》该归哪一类?答案:典型的实用书写;不朽的艺术创造——两者各自都非常杰出,同时,两者合一成为千年不朽的传奇。实用书写达到极致,自然成为艺术创造;而艺术创造的影响,又推进实用书写的发展。故而,我认为:中国书法不是艺术,更是艺术。在人类文化史上绝对叹为观止!然而,在当今这个电脑主宰整个社会的数码时代,全人类的书写方式被彻底改变了,在我们国家,年轻人一辈又一辈的汉字书写则大为退化,在书法的实用性整体减弱时,其艺术性及其地位反而日渐突显,这个现象,非常值得广泛深入地进行研究。

我们这个国度,有如此璀璨又伟大的书法艺术,它理当教化国民美育社会,理当成为一代代少年学子的必修课,然而,现状并非如此。“文革”前的不少小学,都正式开课教毛笔字,而大多数中学的初一二年级也有这样的课程,称作写字课(这应该是民国叫法的遗传)。虽不记成绩,却必须交作业,这个国度的中小学生学了这个课程,进一步认识自己的文字,写好自己的文字,也更热爱自己的文字,从而陶冶性情,丰富文化素养。“文革”期间,写字课基本停止;改革开放的前二十年,只有一些中小学校且是断断续续地教写毛笔字,不再称写字课,而称书法课。开此课程并没有统一规定,而是根据各校的情况安排;延至现今中小学校,情形大概没什么改变。当电脑大行其道,莘莘学子除了写作业、答试卷,别说毛笔字,连钢笔字也极少有人练习了,字写得好已经不是个人的才华和本领的展示了。科技高度发达表现了社会某种现代性进步,却不可避免地带来对传统文化的伤害,从个别意义来看,则是退步。

此时,我无端地想起三十年前中国书法界掀起现代书法风潮,出现一批离经叛道的摇滚的荒诞的怪异的丑陋的书体,被不少所谓的正人君子义愤填膺地痛批不已。其实,鱼龙混杂之中并不乏投身艺术之真诚的心勇敢的人,他们的先锋精神、实验勇气、探索激情未得到应有的肯定。当中国的70后80后90后00后的汉字书写出现大面积的陋字且不堪入目者不在少数,这难道不是中国汉字和华夏文化的悲哀?比起当年现代书法风潮这种退化现象的问题更为严重,更值得关注。放弃汉字的书写,那些令人窒息的电脑方块字,不可能将淌了两千年的中国墨韵注入这几代人的心中。然而,曾几何时,那些卫道士有谁为此忧患而发声?

从现状进行观察,新世纪以来的中国书法域内并不平静,现象丛生,我讲几个例子与诸君交流探讨。其一,人人都是书法家,说的是会写汉字者都是书法家。此说法在20世纪90年代末初始,在坊间流行多年,这些年似乎不怎么提了,会写汉字者指的是一个大群体,即老人书法群体。其二,从世纪之初至今,少年儿童付费的特长培训机构数量不亚于食杂店,科目培训繁多,近二十年,书法教学班更是到处可遇。其三,各类书画院仿佛在短短的时间里冒了出来,此乃1949年以来前所未见的,官办、商办、民办,甚至连社区和居委会也办。会写字的人比会画画的人多得多,所以,很多所谓的书画院是书法院。社会上对这些现象贬大于褒,我则认为应该给予客观评价。因为,上述现象其性质首先是社会的,其次才是文化的,虽有其所谓的弊端,但,也有其积极的作用。如果我们在肯定书法的实用功能时又努力倡导书法的艺术性,即使现象中人不完全走入高品位的境界,也或多或少将认同书法艺术是他们不可或缺的运作环节。

不言而喻,书法创作核心的表现是艺术性,而书法艺术最重要的元素是什么?从古至今,答案繁多,没有绝对之结论,鄙人赞同:心是最重要的元素。不过,尚有一论值得记取,即:以势为先。我且抄一段当代学人的论述:书法作品的形是由人的书写动作产生的,且运气之快或慢和曲或直,与纸摩擦面之大或小,与笔划之粗或细,都紧密相关。他还谈到用笔——正用或侧用;顺用或逆用;重用或轻用(即:力度之强或弱)。他强调,要做到放得开,也要做到收得紧。总之,腕如果灵动了,笔也就活起来,如此书写,才会沉着并痛快。

沉着。痛快。说得好!怎么做艺术?沉着即是。为什么做艺术?为获得痛快!这位学人认为:以势为先就是以笔势为先。这不能说没有道理,沿袭了古人的某些说法。那么,我可要问了:笔势又以何为先?想想,馆阁体千人一面,不少写正书者之作品千篇一律。问题仅仅出在形显势隐吗?从技术层面而言,确实如此;从艺术层面乃至哲学层面而言,恐怕就不是如此了。

就这么一支毛笔、一方宣纸、一砚墨汁、几根线条、几行汉字,竟能在两千年里持续发生、演变、创造,引领无数的书法家写字者,挥洒心血,前赴后继,竖起了人类唯一以文字符号为独特审美的艺术丰碑。回顾千百年书法创作历程的某些变化,大可玩味,或许仍有启迪。我撷来几则,与诸君分享。其一,坐具的变化,使书寫的身姿和笔姿也改变了。据考,从殷商年代至魏晋时期,华夏民族的桌案都很低,自然没有坐具,席地而坐时,人人膝屈而抵地面,两大腿压住两小腿,臀则挨着或触及双足后跟,与跪相似。日本人今天还保留我们这种古风身姿。这种跪姿,使那时的书写者只能用大拇指顶压笔杆,食指单钩,笔斜执,故称“斜执法”。至南北朝,有了高案高椅,但坐具过高,坐时双脚自得下垂,脚趾着地而脚跟悬空,身姿已改,笔姿未变。至宋代,苏轼和黄庭坚仍然斜执。元明清,用的是高案矮椅,身姿调整,笔姿才完全改成“直执笔”:大拇指仍然顶压,食指中指双钩,无名指小指内抵,即如今的所谓“正确”方式。这些都是专家的考证,我仅重新描述一番。另一个变化众所周知,就是书体多了,每一种书体的诞生,就有相应的笔法出现,而且层出不穷,笔势也变化多端,至上世纪八九十年代,现代书法应运而生,甚至“丑书”也热闹一阵,似乎不讲笔法,不究笔势。虽然以观念为先为异,其实,书写过程中,其笔法和笔势也运于其中。

突然我觉得自己鹦鹉学舌讲什么古人的所谓书法创作的某些改变,若有同好问:执笔的方式真是那么重要吗?不了解就不写字了?也是,能写出好字笔怎么拿都行。想起口书,用的是嘴巴执笔;还想起残障人,用断了的臂,甚至用脚,字也写得不错。可见——虽然不能否定势和法之重要;不能否定了解一些书法史的相关知识和典故会提高书写者自身修养,有利于创作——但最重要的元素,是心,是情感,是意志,是精神,是生命等等非技术层面的表达乃至表现,否则,就难以进入艺术与审美的范畴和境界。

如此论述,绝不是否定技术的重要性,恰恰相反,艺术离不开技术,离开技术的艺术永远成不了艺术。我们必须牢记:艺术是书法创作的灵魂,而技术是书法创作的躯壳;没有躯壳,灵魂也无以附着,没有灵魂,躯壳丧失活力。书法创作应当让这两者融为一体,并贯穿始终,才可能形成个体的艺术性。绝大多数书写者,其技术的法度,或曰:圭臬,都归于前人的名帖名碑名作,所以,至老年还在临摹,这是大多数进取者的必经之道。最典型者莫过于吴昌硕。堪称一代宗师的吴氏,其书法已成了无数人的经典范本,然而,年过古稀岁至耄耋的吴氏,依然临古不辍。可见技术是需要不断提高,精益求精,以臻至美。

凡书写者,还务必懂得一个浅显的道理,即:书法與文学一样。在汉晋时期,书法和文学,都是人们表达情和意的艺术形式,不过,两者在创作过程中起主导作用的却并非技巧,而是同样凭情感的想象进行创作。文学将之转化成叙述,书法将之转化成象形。如何转化?即:形式怎么表情达意?此乃大可讲究。唐代柳公权曰:用笔在心,心正则笔正。苏轼强调:心旷神逸,带有禅意。而宋代书法家研判晋代王羲之名作,竟发现王氏逸书草草反显风神,故而悟得:“无意于书乃佳”。“佳”如何做到呢?即:怎么把字写好?唐代孙过庭认为:创作有其规律,他提出“五合五乖之论”,五合,即:一合:神怡务闲;二合:感惠徇知;三合:时和气润;四合:纸墨相发;五合:偶然欲书。何谓合?合适,相合,符合。五合中的一三四五合都通俗可懂,唯二,稍难:感惠即惠感,好的感、觉、慨、触;徇即沿,知即所知所识所学。五乖,即:一乖:心遽体留;二乖:意违势屈;三乖:风燥日炎;四乖:纸墨不称;五乖:情怠手阑。五乖的每一乖大体都可解,大概是五合的反义;不合,即:违反,背离,不正常,逆向。这五合五乖杂糅了客观与主观两个方面,还顾及了情志这个书法创作的主导动因,在相关的论述中,他仍然把精神状态置于书法创作的第一位。我以网络时代的某些术语不恰当地概括之,书法的物和技术就是所谓硬件,而书法的艺术性和书写者的性格情愫学养等就是软件。孰更重,不必赘言。

书法的艺术性是多方面的,我试将古人画品之说移来谈论。古人之品说,甚为多家,且各有己见,类似者,不同者,截然相反者,不一而足,较代表的有张彥远、黄休复、刘道醇三人。文言文因多义性较难解,所以,我用现代汉语表达,以简练易懂的词汇给予概括,是否妥贴,就教于方家。我认为书法创作也可分为这样几品:能、妙、逸、精、神,还有自然。何谓能?有本事,不一般,所指乃书法水平,含线条、结体、布局等。虽属技艺范畴,仍有高下之别。书者有的只有技而少艺,有的有技亦有艺。高者,艺术表达力强,下者艺术表现力弱。何谓妙?高于能,仅从几个相关词汇就表明其不一般,如:妙品、妙境、妙笔、妙手、妙语、妙计,等等。妙在书法以及艺术方面表现于笔墨情趣,此乃匠与非匠之分。何谓精?精彩、精粹、精美、精湛,等等。有一词:精妙,妙还不够,再上层楼,即精妙。再看现代社会图书出版,简装、平装之上,是精装,最好。可见层次不同。至以精华,提炼再提炼之品。最重要的是此品是精神之品,人之元气注入,生机凝聚其中,体现了艺术哲学之特征,层次甚高。至于神,凭这个字就该居首位,宗教指天地万物的创造者和统治者,神话中的超人,特别高超或出奇的本事。如何了得!精神之品中的精神之品,灵魂是其永远的生命,不朽之韵广布人世间,以上四品,达能妙二品,对于多数书写者而言,足矣;精神二品,天份不足者,只能望尘莫及;而逸品即使能写出精神二品者,也不是人人可作出的。古人以为神逸二品之高下最难分辨,言之有理,但其实没必要将之并列于排行榜,二品本质完全不同,如何论高下?我特别推崇的是逸品。虽难得遇到,却时时向往。我不是逸人,却甚爱逸品。何谓逸品?说个或许是看走眼的观点:逸可以没有那么能,也不必要那么精,却一定得有妙和有神,还得加上:超、放、洒、悦、适、淡、闲等。我以为逸品之逸,在于情入意入,象出表出;还须忘形得法,忘法得意,忘意得我。从容、从势、从性、从心。在行云流水之中,见性、见心,又无性、无心,达到无我。这就是所谓的:得于自然,归于自然。窃以为乃最高境界也。所谓的:快乐书法,逸书也!所谓的:书法是你自己,也不是你自己,书法就是书法。

末了,我得问诸君几个鄙人以为重要的问题:一问,是否书写得自由、自在、自然、自足、自乐、自我?二问,是否书写得快乐有趣?三问,是否书写得美?前三问,如何答,因人而异;甚至,还有人从未思考过。我对我们这个群体书写者长期强调的几个问题,如今再给予强调:其一,功夫在书法之外;其二,少写字,多读碑帖,多看书,特别是哲学方面的书;其三,多多地交流,勤思考,自省反思;其四,写汉字者要格外注重汉字,深入理解汉字。至于四问,书写是否获得个性或个人风格?我以为这已不重要了,因为个性不难个人风格却难。当今书写有个性者,即作品有辨识度,比比皆是,差别在于其“度”高或低;而个人风格——以本土书法名家为例,如“罗丹体”“高怀体”“鸣岗体”“澄光体”等等,即所谓“××体”,向往向往吧,千万别当真,这不是靠书法家个人勤学苦练、孜孜以求、呕心沥血即可得。当然,个人长期巨大的付出是前提,但天时天分天意之赋予的自然生成乃至实现是关键。我深信:命中注定有的,必会有;命中注定没有的,不会有。一切顺其自然吧!