基于产业视角下的数字经济产业发展模式比较研究

罗攀

当前我国数字经济发展速度快、辐射范围广、影响程度深,但数字经济发展不均衡、区域差异大的特征表现突出。本文基于产业经济学理论观点和对比分析方法,以数字经济产业作为研究对象,选取经济发展靠前、数字经济发展较早的东部浙江省,与经济发展相对靠后、数字经济兴起时间较短的西部贵州省,分别从横向时间维度(2002年、2012年、2021年)和纵向中观产业视角(国家、产业、企业)对两省数字经济产业发展进行对比研究。提出浙江省是以电子商务活动为基础,以“数据产生”驱动数字经济发展的产业模式,其驱动力来自市场;而贵州省数字经济产业发展模式则是以“数据处理”作为主要切入点,其驱动力则来自政府。本文进一步指出了两种发展模式的特点,并提出了相应的对策建议,对其他省市、地区数字经济产业的发展提供了决策方法和路径选择。

一、引言

数字经济是普惠的[1],但数字经济产业的发展却并非是均衡的。区域内产业发展往往取决于各国家或地区资源禀赋优势、地方产业发展规划以及当地市场经济活力等。

党的十八大以来,我国政府高度重视数字经济发展,把数字经济确立为全局性发展战略,先后出台了《“十三五”国家信息化规划》《数字经济发展战略纲要》《“十四五”数字经济发展规划》等一系列重要文件。2021年5月,国家统计局发布了《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》文件,明确将数字经济纳入到宏观经济指标统计范畴,这进一步加大了各地方发展数字经济产业的动力。纵观数字经济产业发展的演化历程,数字经济产业从“以数字信息技术产品的生产制造为主的信息产业”,到“以数据的生产和制造为主的大数据产业”,再到“数字技术与产业融合创造的产业数字化”,最终发展至“以智能化为代表的新兴产业形态”[2]。由此可见,数字经济产业发展呈渐进、螺旋的发展进程,表现为“通信基础技术——数字化活动——数字智能化”的循环演进过程。具体逻辑为数字通信基础技术的发展,为世界范围内数字化活动(包括数字化商务活动和数字化政务活动)创造了前提条件,而数字化活动广泛普遍的运行,一方面要求更加高效的数字通信技术发展,以提高数字化活动的运行效率;另一方面,普遍而广泛的数字化活动的开展,产生大量的数据积累和沉淀,这又必然催生出大数据以及基于大数据挖掘和应用的数据智能化。

从我国数字经济产业发展历程来看,中国数字经济产业的发展在不同省市区域内存在显著差异。这些差异包括规模差异、发展阶段差异和发展模式差异等。同时,在经济发展水平相对落后的省市区域,数字经济产业异军突起,大有追赶甚至赶超经济相对发达地区数字经济产业发展的趋势。造成我国数字经济产业发展差异的原因,除了我国经济社会自身发展特点的影响外,应当还受产业发展内在规律的支配。这正是本文研究的立足点。

本文选取我国经济发展靠前、数字经济发展较早的东部浙江省,与经济发展相对靠后、数字经济兴起时间较短的西部贵州省;分别从横向时间维度(2002年、2012年、2021年)和纵向中观产业视角(国家、产业、企业)对两省数字经济产业的发展展开对比研究,探究两省数字经济产业发展的内在特征、驱动因素,以及发展模式。以此既可以为其他省市区域内数字经济产业的发展提供决策参考,又能为地方政府做好产业规划,为微观企业开展投资决策提供思路。这是本文研究的价值所在。

二、文献综述

(一)数字经济及数字经济产业内涵

1996年,唐·泰普斯科特(Don Tapscott)在《数字经济:网络智能时代的希望和危險》一书中首次提出了数字经济的概念,他把数字经济称为“利用比特而非原子”的经济[3]。该定义指出了数字经济的本质特征,即数据。进入21世纪,随着数字经济的急速发展,数字经济成为了社会各界研究的热点问题。经济合作与发展组织(OECD,2012)将数字经济定义为用来描述专注于数字技术的市场,通常涉及通过电子商务进行的信息商品或服务的交易[4]。显然该定义把电子商务活动视为了数字经济发展的形态,电子商务活动的数据积累和沉淀被重视。2016年,G20杭州峰会对外发布了《二十国集团数字经济发展与合作倡议》,其中将数字经济定义为“以使用数字化的知识和信息作为关键生产要素、以现代化信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动”[5]。该定义系统全面地揭示了数字经济的本质(数字化)、手段(信息通信技术和网络)和作用(提升经济效率和优化经济结构)。更为重要的是,该定义将社会各界对数字经济的研究引向了更深层次地数字经济与产业经济、数字经济与传统产业、数字经济与政府治理的关系与发展上来。从此针对数字经济的研究更加丰富多元。

吴瑛(2021)认为,在数字经济时代,与数字经济产业相关的概念不断出现。不同概念之间的划分难以理清、在词汇使用和范围划定上缺乏统一标准因而经常出现概念混淆或混用现象。关于数字经济产业的定义,学界仍没有统一的标准[6]。在实际运用中,数字经济与数字经济产业常常混用。通过对现有文献资料来源整理,有关数字经济产业的含义主要来自以下三个方向。一是政府层面。如:《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》《陕西省人民政府办公厅关于印发加快推进数字经济产业发展实施方案(2021—2025年)》《深圳市数字经济产业创新发展实施方案(2021-2023年)》等政府文件中作出的定义和理解;二是商企业界层面。如:中国电信数字云生态建设[7]、华为“万物生根,夯实ICT产业底座赋能中国数字经济发展”[8]以及阿里巴巴集团“生于云、长于云,全面构建数字经济开放‘云生态”[9]等商企业界商业活动或宣传中所作的表述理解。三是学界层面。如:中国信息通信研究院(2017)把数字经济划分为数字产业化和产业数字化两大部分[10]。在《中国数字经济发展报告(2022)》中,除数字产业化和数字经济化外,又新增了数字化治理和数据价值化[11]。学者吴翌琳、王天琪(2021)则将我国数字经济产业分为两大类,即数字经济核心活动和数字经济运用活动。数字经济核心活动包括数字设备制造业、数字产品贸易业、数字技术服务业和数字驱动产业4个大类、19个种类;数字经济运用活动又细分为电子商务产业、数字内容产业、数字金融产业、数字政府产业和其他数字产业5个大类、24个种类[12]。其他学者的研究,不再一一列举。

综上,本文有意将数字经济与数字经济产业进行区分,目的是将数字经济产业作为本文研究的对象,将数字经济产业视为同房地产业、医疗产业等其他产业开展研究,以探究数字经济产业自身的发展规律。

(二)产业发展理论综述

关于“产业”一词,西方经济学一般认为是指“生产具有一定替代关系的同一类商品的生产者的集合”[13]。与之相应的另一个词“产业链”,其使用更为广泛和频繁。1958年阿尔伯特·赫希曼(Albert Otto Hirschman)在其著作《经济发展战略》一书中从产业的前向联系和后向联系的角度论述了产业链的概念[14]。我国学者也从不同角度对“产业链”作出了定义。如:简新华(2002)认为“经济活动中的各产业依据前、后向的关联关系组成了产业链”[15]。杨公朴、夏大慰(2002)认为“产业依据前、后向的关联关系组成的一种网络结构称为产业链”[16]。而刘贵富、 赵英才 (2006) 认为:“产业链是在一定地域范围内, 同一产业部门或不同产业部门某一行业中具有竞争力的企业及相关企业, 以产品为纽带按照一定的逻辑关系和时空关系,连接成的具有价值增值功能的链网式企业战略联盟”[17]。学者刘贵富(2007)则在综合上述学者研究成果的基础上,将产业链定义为“同一产业或不同产业的企业,以产品为对象,以投入产出为纽带,以价值增值为导向,以满足用户需求为目标,依据特定的逻辑联系和时空布局形成的上下关联的、动态的链式中间组织”[18]。同时,学界以产业或产业链作为研究对象,基于马克思政治经济学和西方产业经济学的基础理论,开展了大量的研究探索,包括产业发展规律研究、产业发展作用机制和动力研究,以及产业发展模式的类别、绩效评价、模式优化研究等。这些研究丰富和完善了产业经济学的基本理论,增强了产业经济学的应用功能。不少学者运用产业经济学的研究方法对其他产业开展研究,研究成果对产业发展起到了积极的作用。如:和祥运(2011)开展了锂离子动力电池产业链研究;陈玲(2016)开展了我国网络自制剧产业链研究;2019年,李晓东基于产业链视角对智能网联汽车开展了研究。然而,截至目前,笔者尚未发现有学者从产业视角对数字经济产业的发展开展研究,这正是本文的其中一个创新点。

三、浙江省与贵州省数字经济发展对比

与世界上其他国家相比,我国社会经济结构有着显著区别。一是人口数量多且统一的大市场;二是资源分布不均衡;三是经济发展不平衡。因此,在我国,大多数产业的发展并不是均衡的、同步的、串联式的产业发展演进顺序,而是表现为渐进的、梯次的、并发式的发展格局。对此,本文选取东部较发达的浙江省与西部欠发达的贵州省作为对比对象,展开研究。

(一)浙江省与贵州省基本经济指标对比

在全国34省市自治区(包括香港、澳门)中,浙江省与贵州省差异尤为突出(见表1)。

由表可见,浙江省与贵州省在三个时间节点上对比差异都非常明显。首先,从经济总量对比看,浙江省2002年、2012年、2021年GDP总量分别是贵州省同期GDP总量的6.67倍、5.13倍、3.75倍。在经济总量上浙江省遥遥领先,但贵州省与浙江省的差异在逐步缩小,说明近年来,尤其是近十年以来贵州省发展速度较快。其次,从社会消费品零售金额对比看,2002年浙江省社會消费品零售额为2878亿元,而同期贵州省仅为430.6亿元,相差达6倍,足以反映出两省居民收入水平和消费能力差距较大。第三,从地方政府一般公共预算收入规模对比看,以2021年为例,浙江省一般公共预算为8263亿元,贵州省仅为1969.51亿元,差距超过4倍。通过以上对比,可以反映出浙江省经济状况显著优于贵州省。

(二)浙江省与贵州省数字经济产业状况对比

2022年7月8日,在广东省举办的中国数字经济创新发展大会上,中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展白皮书(2022)》显示,2021年贵州省数字经济增加值占GDP比重35.2%,规模同比增长20.6%,高于全国平均4.4个百分点,增速连续七年位居全国第一[19]。以2021年为例,对浙江省与贵州省数字经济产业发展状况展开对比。从规模总量上看,浙江省数字经济规模(3.57万亿元)是贵州省(0.67万亿元)的5.33倍,规模差异巨大。然而,从发展速度来看,贵州省数字经济发展增速高于全国平均增长水平,超过浙江省18.2%的增速,居全国第一;从占GDP比重来看,贵州省数字经济规模占GDP比为35.2%,略低于全国平均水平,较浙江省低13.4个百分点。

表2 2021年全国及浙江省、贵州省数字经济指标统计表

数字经济规模 名义增长速度 占GDP比重 全国省份排名

全国 45.5万亿元 16.2% 39.8% /

浙江省 3.57万亿元 18.2%※ 48.6% 第4位

贵州省 0.67万亿元※ 20.6% 35.2% 第 20位

注:※浙江省名义增速速度未查询到直接数据,采取测算方式为:(2021年浙江省数字经济规模-2020年浙江省数字经济规模)/2020年浙江省数字经济规模*100%,计算为:(3.57万亿元-3.02万亿元)/3.02万亿元*100%≈18.2%;※贵州省数字经济规模未查询到直接数据,采取测算方式为:贵州省2021年度GDP*GDP占比,计算为:1.96万亿元*35.2%≈0.67万亿元。

贵州省作为我国西部欠发达、以传统农业为主的国家级贫困地区,近十年来却在数字经济产业发展方面取得了傲人的成绩,敢于同东部传统发达地区同台竞争,这本身就反映出当前贵州省数字经济产业发展的迅猛态势。之所以值得探究,是因为探寻欠发达地区在数字经济产业发展方面取得如此突出成绩的原因及其发展模式,将对其他欠发达省市地区数字经济产业提供发展思路,助力我国数字经济产业全面发展。

(三)产业视角下数字经济产业发展模式对比

当前,数字经济的定义尚未形成统一认识。由于数字经济涉及的范围广,跨专业、跨领域特征突出,且数字经济仍处在产业发展的早中期,对数字经济产业的研究难度较大。但是,这不妨碍本文从产业视角出发对数字经济产业的发展展开探索研究。

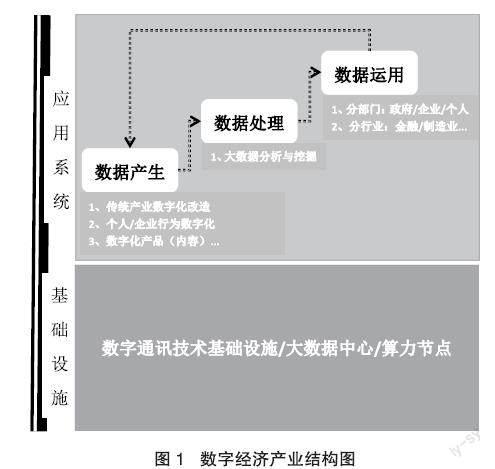

本文将数字经济产业划分为基础设施和应用系统两个部分。首先,在工业经济时代,经济活动主要建立在以“铁公基”代表的基础设施之上。同理,在数字经济时代,经济活动将建立在以“通信网络基础设施(5G、工业互联网、卫星

图1 数字经济产业结构图

互联网等)、新技术基础设施(人工智能、云计算、区块链)以及算力基础设施(大数据中心、算力节点)”等新基建基础上。其次,在数字经济产业应用系统方面,则包括了“数据产生——数据处理——数据应用”三个部分。数据是数字经济的基础,不断产生的数据,定然催生数据处理。数据处理包括数据存储与数据挖掘。只有在足够多的数据基础上,才能基于大数据和科学数据挖掘分析方法,产生有价值的数据,实现数据的经济价值。第三,从世界经济发展规律看,重大技术革命必将诞生新经济革命。张文英(1985)指出,科学技术进步深刻地影響着社会经济。特别是微电子技术、生物工程、光纤通信等新技术的广泛的应用,必将引起生产力新的飞跃[20]。技术是普惠的,技术一经发明创造,将共同造福于人类。数字经济产业的发展,是以通信技术的发展为前提的。我国也同样受惠于该技术。第四,我国数字经济产业发展存在着渐进、梯次、并发的发展特征,表现为东部较发达地区数字经济产业发展明显优于西部欠发达地区。根据后发优势理论和学习效应理论观点,后发展地区或欠发达地区同样具有产业发展的机会。第五,从产业发展的终极驱动因素来看,市场是根本因素。然而在产业发展的前端,产业发展的驱动力又不尽相同,由此决定了各地区数字经济产业发展的不同模式。

1.浙江省市场驱动型数字经济产业发展模式。浙江省在全国数字经济产业发展中属较早的一批。据徐梦舟、吕铁(2020)研究,他们将浙江省数字经济的发展划分为四个阶段:起步期(1979—2003年),建设数字浙江形成顶层设计;突破期(2004—2012年),发展电子商务实现全国引领;示范期(2013—2017年),成为国家唯一信息经济示范区;深化发展期(2018年以来),实施数字经济“一号工程”[21]。本文认为,从浙江数字经济发展的四个阶段来看,第一阶段属于数字经济发展的硬件基础设施阶段,这是任何地区数字经济发展的先决条件。真正决定浙江省数字经济产业发展的是第二阶段,即浙江省率先崛起的电子商务产业。阿里巴巴集团的发展成为了全国电子商务产业发展的先行者和典型代表。1999年,马云等18人在杭州市创立了阿里巴巴集团,首个网站是以英文为主,面向全球批发市场的阿里巴巴国际站。经过两年发展至2001年12月,阿里巴巴注册用户超过100万户。阿里巴巴真正的暴发,是自2003年5月开始,随着网上购物平台淘宝网上线,平台用户数成倍速增长,在线销售规模迅猛攀升。在2008年4月,天猫平台上线,进一步优化了阿里巴巴集团的电商产业。2009年,阿里巴巴集团举办了全球第一届“双11”购

注:根据网络宣传资料统计整理。

图 2 阿里巴巴天猫“双11”业绩图

物狂欢节。随后,速卖通、手机淘宝客户端、菜鸟物流、天猫国际、支付宝、飞猪、钉钉、盒马鲜生、阿里云等一系列平台软件的推出,阿里巴巴集团构建了一个集电商、物流、办公、金融、科技为一体的超大型综合性集团企业。据阿里巴巴《2021财务年度报告》显示[22],截至2021年3月31日,从营收规模来看,阿里巴巴生态系统GMV超过1.2万亿美元(人民币8119万亿元),其中中国零售市场GMV超过1.1万亿美元(人民币7494万亿元);从用户规模来看,阿里巴巴生态系统全球年度活跃消费者超过10亿人,海外活跃消费者约2.4亿人,8.91亿活跃消费者来自国内,且其中8.11亿活跃消费者集中在淘宝和天猫在线购物平台。

浙江省数字经济产业的发展与阿里巴巴集团等一众电商企业的发展时间脉络上完全重合,这不是偶然,而是数字经济产业发展的必然规律。数字经济的发展是以数据为基础的,其内在发展必然遵循“数据产生——数据处理——数据运用”的发展逻辑。浙江省数字经济产业正是在以阿里巴巴为代表的大量电子商务企业发展基础上发展起来的。按照数字经济产业发展逻辑,电子商务企业用户规模不断

图 3 浙江省数字经济产业发展的驱动模式

增加,销售规模不断提高,由此必然产生大量的数据资源。同时,在不断积累和沉淀的数据基础之上,企业基于产品优化、精准营销等利益驱动,对数据经济价值的挖掘就成为了必然,数字经济产业的向前发展是完全符合产业发展演化逻辑的。

浙江省数字经济产业发展模式,是以活跃的电子商务市场活动为基础的,遵循“数据产生——数据处理——数据运用”的自发数据经济产业发展规律和路径,其驱动力来自市场,来自电商企业的经营活动。因此,浙江省数字经济产业发展的切入点在“数字产生”。

2.贵州省政府驱动型数字经济产业发展模式。贵州省数字经济产业的发展模式,与浙江省截然不同。贵州省并不具备类似浙江省强大的电子商务市场。因此,贵州省暂不具备通过市场中企业经营产生数据积累的能力,不可能从市场中自主催生出数字经济发展的动能。这就决定了贵州省数字经济产业的发展必须探寻新的路径。

业界一般将2012年视为贵州省数字经济产业发展的标志年。从政策层面看,国务院印发《关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》(国发[2012]2号),这是首个从国家层面全面系统支持贵州省发展的综合性政策文件,标志着贵州省将从全方面获得政策支持;从实质行动看,随后的2013年,中国电信、中国联通和中国移动三大电信运营商数据中心落地贵州,取得实质性的进展。在此背景之下,贵州省政府抓住时机,一举制定并发布了《关于加快大数据产业发展应用若干政策的意见》《贵州省大数据产业发展应用规划纲要(2014—2020年)》,由此奠定和确立了贵州省大数据产业发展的方向和路径。随着华为、腾讯、苹果等国内国际知名科技企业数据中心落户贵阳,贵州省大数据示范产业基地已经初具规模,产业集群效应已经形成,贵州省数字经济产业的发展迈入了快车道。

冯兰刚(2021)等学者将贵州省大数据产业得以发展归结为三个方面的优势:一是生态环境优势,包括气候适宜、水能丰富和地质稳定;二是宏观政策优势;三是宏观经济优势[23]。本文认为,从宏观经济优势对比看,贵州省落后于中、东部传统经济大省,也不及同处西部的重庆市、四川省。从宏观政策优势对比看,各省市均出台了支持数字经济产业发展的若干文件措施,并非贵州省独有。至于生态环境方面,贵州省的气候环境、地质特征确实有利于大数据产业的发展。如果据此推定贵州省大数据产业的发展由生态环境优势所决定,显然是缺乏说服力的。

贵州省数字经济产业得以发展,不是来自“坐、等、靠”,而恰恰是贵州省适时抓住了国家政策扶持优势、地区环境优势,以及贵州省把握住了数字经济产业发展的内在规律主动选择。如前所述,数字经济产业的发展,必然会经历“数据产生——数据处理——数据应用”的产业发展演化路径。贵州省在“数据产生”阶段没能取得发展优势,但是在“数据处理”阶段却可利用地区生态环境优势,将一众企业的

图 4 贵州省数字经济产业发展的驱动模式

大數据处理需求引入贵州,以提供安全可靠的大数据中心(或数据基地/算力节点)作为其接入数字经济产业的切入点。以大数据中心作为基础,同时开放政府数据资源,由此形成贵州省大数据产业集群,这正是贵州省数字经济产业发展的路径选择。

表 3 贵州省大数据产业调研样本企业的基本情况

企业类型 企业名称 主要数据类型 主要数据来源 主要应用领域

数据平台 贵州数据宝 政务数据 政府 政务数据开发与运用

数联铭品 政务数据、金融数据 政府、金融机构、自身采集 大数据征信、反欺诈

贵阳块数据 政务数据 政府 政务数据开发与运营

航天云网贵州公司 工业数据 自身采集 智能制造、工业互联网

云上贵州 政务数据 政府 政务数据开发与运营

货车帮 物流数据 自身采集 智慧物流、金融、智慧商业

贵州电商云 商业交易数据 阿里巴巴、京东等电商平台 智慧商业

食品安全云 商业交易数据、食品监测数据 电商平台、监测机构 智慧商业、食品安全

贵阳大数据交易所 政务数据 政府 政务数据开发与运营

数据开发 贵州优易合创 政务数据 政府 数据清洗、

加工

贵州白山云科技 政务数据 政府 政务数据开发与运营

企业类型 企业名称 主要数据类型 主要数据来源 主要应用领域

数据开发 中电科大数据研究院 政务数据 政府 智能政务

贵州贝格大数据 政务数据 政府、自身采集 数据挖掘、大数据集成

贵州亨达集团 政务数据 政府 数据与网络

安全

贵阳宏图科技 政务数据 政府 数据与网络

安全

贵州省电子证书有限公司 政务数据 政府 数据与网络

安全

云上长城 政务数据 政府 数据与网络

安全

贵州阿里云 政务数据 政府 数据与网络安全、智能政务

贵州智源信息 政务数据 政府 智慧城市

亿易通 政务数据、商业交易数据 政府、阿里

巴巴 智慧商业

贵州易鲸捷 政务数据 政府 智慧城市

数景未来科技 政务数据 政府 区块链

贵阳井通金融科技 政务数据 政府 智慧政府、金融、区块链

贵州远东诚信管理 政务数据 政府 区块链

贵州茅台集团电子商务 商业交易数据 阿里巴巴等电商平台 商业交易数据

贵州耕云

科技 政务数据 政府、法院 智慧法庭

贵阳讯鸟云计算 商业交易数据 自身采集 智慧商业、精准营销

贵州富士康 工业数据 自身采集 智能制造

贵阳高登世德金融科技 金融数据 银行及其他金融机构 金融

贵州爱信诺航天信息 商业交易数据、金融数据 客户提供 智慧商业、

金融

世纪恒通 电信数据 电信运营商 精准营销

贵州佰仕佳集团 政务数据、商业交易数据 自身采集、客户提供 大数据集成

贵州轩通

大数据 商业交易数据、电信数据 客户及电信运营商提供 智慧商业、精准营销

贵州小爱

机器人 政务数据、金融数据 政府及应用客户提供 智能政务、智慧商业、精准营销

企业类型 企业名称 主要数据类型 主要数据来源 主要应用领域

贵州用友

网络 工业数据 自身采集、客户提供 智能制造、工业互联网

贵州钟山北斗大数据 政务数据 自身采集 智慧城市

贵州博大智能终端 金融数据 银行及其他金融机构 金融、移动

支付

贵州中德西格姆精密制造 工业数据 贵州工业云、自身采集 智能制造

贵州朗玛

信息 政务数据、医疗信息数据 政府及合作

医院 智慧医疗

太极智旅 政务数据 政府 智慧旅游

贵州黄果树智慧旅游有限公司 政务数据 政府 智慧旅游

传化公路港物流 政务数据 政府 智慧物流、智慧交通

黔通智联 政务数据 政府 智慧交通

贵阳海信网络科技 政务数据 政府 智慧交通

贵州迈普空间信息技术 政务数据 政府、自身

采集 智慧交通

海云天科技 政务数据 政府 智慧教育

贵州大数据旅游产业股份公司 政务数据 政府 智慧旅游

学者刘刚、张昕蔚(2019)在对贵州省数字经济发展的动力和机制研究过程中,选取了2017年贵阳市高新区、经济开发区和贵安新区在内的其中45家重点大数据企业展开调查研究。从表3[24]可以看出,在这45家大数据企业中,主要数据来源来自政府或包括政府的一共有31家,占比68%以上。这进一步验证了贵州省数字经济产业的发展策略。

贵州省数字经济产业发展模式,是以数字经济产业自身发展规律为前提,以地区资源优势作为基础,将大数据中心、算力中心等作为其切入数字经济产业发展的入口,同时将政务数据开放作为引力,逐步形成以大数据中心和政务数据为驱动的贵州省数字经济产业发展集群的发展模式。因此,贵州省数字经济产业发展的驱动力来自“数据处理”和“数据产生”,确切地说,是政府将地区资源优势与数字经济产业自身发展规律相结合探索出的后发产业发展模式。

四、两种不同发展模式的优劣对比及建议

通过对浙江省和贵州省数字经济产业发展现状和驱动因素的对比分析,本文提出浙江省基于电子商务活动产生的大数据为基础,由此以“数据产生”催动并发展了浙江省数字经济产业;同时,贵州省虽然数字经济产业起步较晚,但当地政府抓住数字经济产业发展的内在演进规律,利用当地资源优势,以大数据中心和政务数据资源为切入点,由此形成以“数据处理”为核心的数字经济产业集群,走出了不同于浙江省的数字经济产业发展模式。

对比来看,浙江省数字经济产业发展模式,具有以下几个特点:一是产业创新力强。基于产业内在发展逻辑的产业模式,其自主创新和自我创新能力较强,浙江省也因此成为了全国、乃至世界数字经济产业发展的先行地区;二是产业集群度高。数字经济的本质特征是数据,数据实质上反映的是地区经济的活跃度。浙江省经济活跃度高,其数字经济产业集群必然也高;三是产业壁垒突出。浙江省数字经济产业模式难以模仿,且更难被抢占,因为浙江省丰富的产业种类必然产生种类丰富的数据资源。在数字经济时代这是最高的壁垒;四是相关部门治理挑戰大。浙江省数字经济产业发展,是市场推着政府数字化,这就要求相关部门不断地适应市场,满足市场。政府的角色不是管理者,而转变成协作者、配合者和补充者,这对政府参与社会治理有较高的要求。因此,浙江省数字经济产业的发展模式,决定因素在政府,开放、包容的政府是确保产业发展的核心。反之,贵州省数字经济产业发展模式,则表现出以下四个特点:一是局部优势突出。从产业发展规律来看,后发地区往往能够对产业发展把握更精准,在切入产业时更有优势。当前,贵阳大数据安全产业示范区已经成为国内著名的大数据安全产业聚集区,优势特征表现明显;二是产业路径清晰。从2012年贵州省数字经济产业启动至今十年时间,贵州省数字经济产业一手抓大数据中心的招商,一手抓贵州省“一云一网一平台”的搭建,发展路径明确清晰;三是产业融合挑战。优和劣是事物的两面。贵州省以大数据中心作为切入点,既是亮点又是优势,但贵州省能否基于优势形成产业集群,深入融入数字经济发展的一体化中,培养出自我创新和自我发展的能力,是贵州省数字经济产业发展面临的挑战,仍需观察;四是人才战略困境。任何产业的发展,人才都是关键。尤其是数字经济这样的新兴产业、前沿产业。贵州省地处西部边陲,经济发展仍然落后,不具备人才资源优势。在此背景下,如何吸引数字经济人才进入贵州、留在贵州、干在贵州,就成为了贵州省数字经济产业发展的决定因素。因此,贵州省数字经济产业的发展模式,政府只能驱动,但关键仍在市场。贵州省应当立足于地区产业发展优势,利用数字经济产业的优势特征,发展地区经济,从而实现数字经济产业同其他产业互进互利。综上,浙江省与贵州省数字经济产业的两种不同发展模式,优势和问题并存,需要客观理性地看待。

我国作为一个资源要素分布不均衡,地区经济发展不平衡的统一性大市场,产业发展模式与世界上其他国家存在显著差异。本文通过对数字经济产业在优先发展地区和欠发达地区发展模式的梳理分析,对比了两种发展模式之间的优劣和存在问题,并给出相应的对策建议。本文研究结论将对其他省市、地区合理规划当地数字经济产业发展提供决策思路,对微观企业主体投资和产业布局起到启示作用。同时,本次研究还可以进一步开拓、补充、丰富和完善数字经济研究的视角。

参考文献:

[1]史雅乔,李昉.达沃斯进入数字经济时间 马云:数字经济将使世界更普惠[EB/OL].(2019-01-24)[2022-07-28].http://industry.people.com.cn/n1/2019/0124/c413883-30589473.html.

[2] [6]吴瑛.数字经济产业的演化及相关概念辨析[J].浙江万里学院学报,2021,34(1):16-19.

[3][4][24]刘刚,张昕蔚.欠发达地区数字经济发展的动力和机制研究——以贵州省数字经济发展为例[J].经济纵横,2019(6):88-100.

[5]国家网信办中国网信网.二十国集团数字经济发展与合作倡议[EB/OL].(2016-09-29)[2022-07-28].http://www.cac.gov.cn/2016-09/29/c_1119648520.htm.

[7]第五届中国数字建设峰会.中国电信云生态成果展盛大开幕[EB/OL].(2022-07-23)[2022-07-28].https://www.szzg.gov.cn/2022/cgz/zsxw/202207/t20220723_5960364.htm.

[8]第五届中国数字建设峰会.成果展伙伴|万物根生,华为夯实ICT产业底座赋能中国数字经济发展[EB/OL].(2022-07-21)[2022-07-28].https://www.szzg.gov.cn/2022/cgz/zsxw/202207/t20220721_5957745.htm.

[9]第五届中国数字建设峰会.成果展伙伴|“生于云、长于云”,阿里巴巴集团全面构建数字经济开放“云生态”[EB/OL].(2022-04-15)[2022-07-28].https://www.szzg.gov.cn/2022/cgz/zsxw/202204/t20220415_5892974.htm.

[10]中国信息通讯研究院.中国数字经济发展白皮书(2017年)[R/OL].[2022-07-28].http://www.cac.gov.cn/2017-07/13/c_1121534346.htm.

[11]中国信息通讯研究院.中国数字经济发展白皮书(2022年)[R/OL].[2022-07-28].https://dsj.guizhou.gov.cn/xwzx/gnyw/202207/t20220711_75506676.html.

[12]吴翌琳,王天琪.数字经济的统计界定和产业分类研究[J].统计研究,2021,38(6):18-29.

[13]马广奇.产业经济学在西方的發展及其在我国的构建[J].外国经济与管理,2000,22(10):8-15.

[14]李一鸣,刘军.产业发展中相关理论与实践问题研究[M].成都:西南财经大学出版社,2006: 47-48.

[15]简新华.产业经济学[M].武汉:武汉大学出版社,2002: 69-71.

[16]杨公朴,夏大慰.现代产业经济学[M].上海:上海财经大学出版社,2002: 50-80.

[17]刘贵富,赵英才.产业链: 内涵、特性及其表现形式[J].财经理论与实践, 2006,(3): 114-117.

[18]刘贵富.产业链的基本内涵研究[J].工业技术经济,2007,26(8):92-96.

[19]贵州省大数据发展管理局.我省数字经济增速连续七年居全国第一[EB/OL].(2022-07-10)[2022-07-28].https://dsj.guizhou.gov.cn/zfsj/sjjd/202207/t20220710_75471448.html.

[20]张文英.科技进步与价格研究[J].上海经济研究,1985(1):6-10.

[21]徐梦周,吕铁.数字经济的浙江实践:发展历程、模式特征与经验启示[J].政策瞭望,2020(2):49-53.

[22]阿里巴巴集团控股有限公司.阿里巴巴集团2021财务年度报告[R/OL].[2022-07-28].https://doc.irasia.com/listco/hk/alibabagroup/annual/2021/car2021.pdf.

[23]冯兰刚,尚姝,张再杰.贵州大数据产业发展及路径研究[J].科技智囊,2021(9):1-10.

作者单位:实用金融商学, 执行院长,SKEMA创业与创新(大数据与人工智能)硕士研究生,中级经济师(金融)。