女性劳动参与如何影响家庭消费结构a

——基于微观调查数据的分析

陈利锋 李晶晶 林柳琳

1.中共广东省委党校 中国特色社会主义研究所,广东 广州 510053;2.东江干部学院 教学研究部,广东 惠州516343;3.中共广州市委党校 习近平新时代中国特色社会主义研究中心,广东 广州510040

一、引 言

在疫情冲击、“逆全球化”趋势和经济发展转型等多重背景下,加快构建以国内大循环为主体,国际国内双循环相互促进的新发展格局势在必行。一方面,新发展格局下要突出消费环节尤其是居民消费对经济拉动的基础性作用。另一方面,消费作为内循环的终点,是改善民生、提升居民幸福指数的关键。《中国统计年鉴(2021)》数据显示,中国居民消费率由1978年的48.8%下降到2019年的39.2%,长期以来持续走低。该数值远低于2019年世界主要经济体,如美国67.9%、德国52.4%、英国64.0%、日本55.2%、巴西64.8%、印度60.5%等。挖掘国内市场潜力,促进居民消费水平提升和优化居民消费结构将是新时代实现中国经济增长动力转换的关键环节。①黄群慧、陈创练:《新发展格局下需求侧管理与供给侧结构性改革的动态协同》,《改革》2021年第3期。

居民通过就业进而提高家庭收入来影响消费行为。②陈利锋、李晶晶、张凯鑫:《货币政策应该以支持经济增长为目标吗——基于包含内生增长的NK-DSGE模型》,《华中科技大学学报(社会科学版)》2022年第1期。中国女性劳动参与率长期位于世界前列。据世界银行统计数据可知③数据来源于世界银行网站,https: //data.worldbank.org/。,一方面,与世界主要经济体相比,中国女性劳动参与率高于其他世界主要经济体,2020年中国女性劳动参与率为61.82%,高于美国55.39%、德国56.84%、法国50.62%、日本53.18%、韩国53.07%、印度18.63%。另一方面,与过去相比,中国女性劳动参与率自20世纪90年代以来总体上呈下降趋势,该数值从1990年的73.02%下降到2020年的61.82%。由以上分析可知,中国女性劳动参与率与居民消费率具有大体相同的下降趋势,但中国女性劳动参与率却相对较高。本文的研究目的为在中国女性劳动参与率及居民消费率双双下降的趋势下,女性劳动参与对家庭消费的影响如何?女性劳动参与对家庭不同消费结构的影响是否相同?女性劳动参与通过哪些机制影响家庭消费结构?基于此,本文尝试从女性劳动参与的视角,探讨女性劳动参与对家庭消费结构的影响机制和效果。

二、文献述评

对于女性劳动参与的研究,现有文献一方面聚焦于解释女性劳动参与率低的原因,包括从经济体制角度、家庭结构、生育及养育子女等④彭青青、李宏彬、施新政、吴斌珍:《中国市场化过程中城镇女性劳动参与率变化趋势》,《金融研究》2017年第6期。;另一方面聚焦于研究影响女性劳动参与的因素,主要有社会文化、丈夫收入、最低工资以及生育率安排等⑤马双、李雪莲、蔡栋梁:《最低工资与已婚女性劳动参与》,《经济研究》2017年第6期。。

直接从女性劳动参与角度研究家庭消费结构的文献较少,更多的是研究女性劳动参与对消费行为、储蓄率等的影响。尹志超和张诚试图从女性劳动参与的角度对中国家庭的高储蓄给出解释,认为女性劳动市场参与提高了家庭收入,且显著增加了家庭储蓄率。⑥尹志超、张诚:《女性劳动参与对家庭储蓄率的影响》,《经济研究》2019年第4期。戴纳尔斯基(Dynarski)等研究发现家庭在面临收入波动时,妻子劳动参与获得的收入能平滑当期消费水平。⑦Dynarski S., Gruber A., Gurtless M., "Can families smooth variable earnings?" Brookings Paper on Economic Activity, 1997, 28, pp, 229-303.阿塔纳兹奥(Attanasio)等认为女性劳动力供给作为一种保险机制能对冲收入不确定性风险。⑧Attanasio O., Low H., Sanchez-Marcos V., "Female labor supply as insurance against idiosyncratic risk", Journal of the European Economic Asssociation, 2005, 3, pp. 755-764.

对影响家庭消费结构因素的研究较为丰富。一是家庭层面的研究发现,提高居民消费的关键在于提高收入,收入水平的提高会促进家庭消费升级。家庭规模小型化有助于家庭人均消费的增加,即家庭规模小型化在宏观层面上有助于增加消费总需求。⑨詹鹏、宋蒙蒙、尹航:《家庭规模小型化对家庭消费结构的影响——基于CFPS2014-2016年面板数据的研究》,《消费经济》2020年第5期。汪伟和刘玉飞研究发现,家庭人口老龄化对居民家庭交通通讯和文教娱乐消费支出占比为负,即人口老龄化对家庭消费结构的影响主要通过提升居民家庭的医疗保健消费实现。①汪伟、刘玉飞:《人口老龄化与居民家庭消费结构升级——基于CFPS2012数据的实证研究》,《山东大学学报(哲学社会科学版)》,2017年第5期。而Loayza等通过跨国面板数据发现,老年抚养比与消费率之间呈正相关关系。②Loayza N., Schmidt-Hebbel K., Serven L., "What drives private saving across the world? ", Review of Economics and Statistics, 2000, 82, pp. 165-181.周广肃和马光荣考察了中国家庭的人情支出对正常消费的影响,发现人情支出会提高正常消费倾向。③周广肃、马光荣:《人情支出挤出了正常消费吗?——来自中国家户数据的证据》,《浙江社会科学》,2015年第3期。二是个人层面的研究发现,女性受教育程度提升可提升女性参与劳动的概率,缩小与男性的性别工资差异。④Malinowski M., Jabońska-Porzuczek L., "Female Activity and Education Levels in Selected European Union countrie ", Research in Economics, 2020, 74, pp. 153-173.李军等利用中国近十年的省级面板数据研究发现,教育与消费结构呈正向关系,收入在受教育程度与消费结构之间具有完全中介效应。⑤李军、黄园、谢维怡:《教育对我国城镇居民消费结构的影响研究》,《消费经济》2015年第1期。但杨汝岱和陈斌开利用CHIP数据实证发现,高等教育支出对居民消费产生了挤出效应。⑥杨汝岱、陈斌开:《高等教育改革、预防性储蓄与居民消费行为》,《经济研究》2009年第8期。

综上,国内外学者从多角度出发的研究,为解释中国居民消费结构问题提供了丰富的依据,也为进一步的理论与实证研究奠定了理论基础。然而仔细分析不难发现,现有分析女性劳动参与更多的是对储蓄率或消费率的影响研究,鲜有关注消费结构内部变动的。而少数关注消费结构的大都没有涉及女性劳动参与这一重要因素。基于此,本文的贡献主要体现在以下两个方面:一是从女性劳动参与这一视角研究家庭消费结构;二是探究女性劳动参与对家庭消费结构的影响机制。

三、研究设计

(一)数据来源

本文使用的初始数据,源于北京大学中国社会科学调查中心(ISSS)于2010年开始的中国家庭追踪调查(CFPS),本文分析使用的是2018年调查数据。该项调查覆盖全国95%的人口,涉及居民收入、消费、健康、教育和社会活动等多个方面,且详细记录了家庭收入、消费支出、资产负债等经济数据,是较为理想的研究数据来源。根据研究内容的需要,我们对样本进行筛选。首先,本文研究对象为女性劳动参与,参考尹志超和张诚的研究,考察对象为年龄位于20—55岁的女性。⑦尹志超、张诚:《女性劳动参与对家庭储蓄率的影响》,《经济研究》2019年第4期。其次,保留家庭收入和消费为正的数据,删除当年消费支出为0的数据。再次,删除关键变量缺失、无效的数据。最终得到共计9537组数据样本。

(二)变量说明

1.被解释变量——家庭消费结构

一般而言,家庭总消费中,食品、服装、住房、水电、燃料、交通、教育以及文化娱乐等各项支出构成的比例状态,就是家庭消费结构。本文参考齐红倩和刘岩的分类,将居民家庭生活消费归类分为生存型、享受型和发展型。①齐红倩、刘岩:《人口年龄结构变动与居民家庭消费升级——基于CFPS数据的实证研究》,《中国人口·资源与环境》2020年第12期。其中,生存型消费包括食品、衣着和居住的消费,享受型消费包括家庭设备、医疗保健和交通与通讯的消费,发展型消费是指文化娱乐的消费,并用享受型消费与发展型消费总和占总消费的比重来衡量消费升级。本文考察变量为生存型消费占总消费的比重、享受型消费占总消费的比重、发展型占总消费的比重以及消费升级。

2.解释变量——女性劳动参与

本文结合CFPS的问卷设置,以及参考马双等②马双、李雪莲、蔡栋梁:《最低工资与已婚女性劳动参与》,《经济研究》2017年第6期。对女性劳动参与的做法,将女性劳动参与定义为:年龄位于25—55岁的女性,在过去一周从事了农业工作、挣工资的工作、个体/私营经济活动等,但不包括在家做家务和义务的志愿活动。符合上述条件的定义为参与劳动,取值为1,否则为0。

3.控制变量

考虑到遗漏重要的解释变量可能造成估计结果有偏,借鉴已有文献,从家庭层面与个人层面选取了如下控制变量:

家庭层面的控制变量如下。(1)家庭收入,即家庭各项收入的合计,直接采用CFPS调查出的家庭当年收入。(2)家庭规模,直接采用CFPS调查出的家庭人口数。(3)少儿抚养比,是指家庭人口中16岁及以下人口占总人口的比重。(4)老年抚养比,是指家庭人口中65岁及以上人口占总人口的比重。(5)户籍类型,户籍类型为考察当年的户籍类型,城镇为1,农村为0。(6)人情礼支出,即考察当年家庭人情礼金的支出。(7)医疗总花费,即考察当年家庭医疗总花费。

个人层面的控制变量如下。(1)健康状况,根据问卷调查结果,数值越高则越健康,将不健康设置为1,一般为2,比较健康为3,很健康为4,非常健康为5。(2)受教育年限,其中文盲为0,小学为6,初中为9,高中为12,中专为13,大专为15,本科为16,硕士研究生及以上为19。变量的描述性统计如表1所示。

表1 变量的描述性统计

(三)模型构建

为检验女性劳动参与对家庭消费结构的直接影响,本文构建如下基准模型:

其中,式(1)各变量下标i表示个体。个体i的消费结构CS主要包括生存消费占比、享受消费占比、发展消费占比,同时也考察了消费升级。Employ表示女性劳动参与,X为家庭层面的控制变量,Z为个体层面的控制变量,β0为常数项,β1、β2、β3为回归系数,ε为随机扰动项。

四、实证分析

(一)基准回归

首先分析女性劳动参与对家庭消费结构的影响,回归结果如表2所示。表2中,第(1)列是女性劳动参与对家庭生存消费占比的影响,第(2)列是女性劳动参与对家庭享受消费占比的影响,第(3)列是女性劳动参与对家庭发展消费占比的影响,第(4)列是女性劳动参与对家庭消费升级的影响。

回归结果显示,女性劳动参与对家庭生存消费、享受消费、发展消费以及消费升级的影响均显著。具体来看,女性劳动参与抑制了家庭生存消费占比,促进了家庭享受消费、发展消费的占比,也有利于促进家庭消费升级。从数值大小上看,女性劳动参与对家庭消费升级产生的影响较大,且享受消费的影响大于发展消费。本文认为,女性劳动参与会提高女性消费者的收入水平,而女性消费者有较高的物质追求、自我价值和自我馈赠追求,收入水平的提高会促使女性劳动者偏向于享受型和发展型消费,以及促进家庭消费的升级。

从控制变量上看,家庭收入的提升不利于家庭生存消费,但促进了家庭消费升级和家庭发展型消费,这符合恩格尔定律。家庭规模人口的下降即家庭人口规模小型化有利于家庭生存消费与享受消费的提升,不利于家庭发展型消费与消费升级,这与詹鹏等的研究①詹鹏、宋蒙蒙、尹航:《家庭规模小型化对家庭消费结构的影响——基于CFPS2014—2016年面板数据的研究》,《消费经济》2020年第5期。一致。少儿抚养比与老年抚养比的上升有利于提高家庭生存消费占比与享受消费占比,即家庭中幼龄人口与老年人口占比越高,生存消费与享受消费占家庭消费的总比重越高。从回归结果可以看出,人情礼支出相对挤出了家庭的生存消费,且挤出效应加大,但促进了家庭消费的升级。同样的,家庭当年的医疗花费也相对挤出了家庭生存消费,抑制了家庭发展型消费,说明医疗花费对家庭生存和发展消费产生了挤出效应。医疗花费促进了家庭享受消费占比,医疗花费主要通过促进享受消费中医疗保健中的占比而提升享受消费占比,这与汪伟和刘玉飞的研究②汪伟、刘玉飞:《人口老龄化与居民家庭消费结构升级——基于CFPS2012数据的实证研究》, 《山东大学学报(哲学社会科学版)》2017年第5期。一致。被考察对象的健康程度水平越高,越有利于家庭生存消费占比的提升。最后,被考察对象的教育程度年限越高,越有利于家庭发展型消费,不利于家庭享受型消费占比的提升,即教育程度更高的女性更偏向于家庭发展型消费的支出。

(二)稳健性检验

本文首先就模型可能存在的内生性问题给予检验,其次分别就模型的稳健性检验与样本的稳健性检验展开分析。考虑篇幅的影响,此处及下文均不再报告系列控制变量的回归结果,下文如无特殊说明,控制变量均与基准回归保持一致。

1.内生性分析

在基准模型中,女性是否参与劳动可能存在内生性问题。比如,可能存在遗漏变量,个体的消费习惯、文化风俗以及性格偏好等不可观测的变量也可能会对女性劳动市场参与以及家庭消费决策和消费结构产生影响。针对可能存在的内生性问题,本文进行了Durbin-Wu-Hausman检验的内生性结果。结果如表3所示:p值均在1%的水平内拒绝了模型不存在内生性的问题。

为克服内生性问题,本文采用工具变量法予以解决,选取与配偶的亲密关系作为解决内生问题的工具变量,数据直接来源于CFPS2018中“与配偶的亲密关系”这一调查结果,取值范围为1—5的离散变量,其中数值越大,与配偶的关系越亲密。理论上看,与“配偶的亲密关系”的高低会影响女性参与劳动市场,而对家庭消费结构的影响甚微。工具变量回归结果如表3第(1)行所示。

表3 稳健性检验结果

首先采用Wald F 统计量对工具变量进行检验,根据Stock和Yogo的经验值①Stock J., Yogo M., "Identification and inference for econometric models:Asymptotic distributions of instrumental variables statistics with many instruments", Journal of the American Statistical Association, 2005, 89, pp. 1319-1320.,在10%的临界值下,F值为16.38。检验报告显示一阶段 F统计量远远高于10%的显著性水平上的临界值,说明选取“配偶的亲密关系”来解决模型存在的内生性问题是合适的,且不存在弱工具变量选择问题。其次,估计结果表明在考虑了内生性问题后,女性参与劳动市场对家庭消费结构与消费升级的影响依然显著,说明上述回归结论基本稳健。

2.模型的稳健性检验

本文通过选用Tobit模型从模型层面对基准回归进行稳健性检验,结果如表3第(2)行所示。Tobit回归结果显示,女性劳动市场参与对家庭生存消费的影响为负,对家庭享受型消费、发展型消费以及消费升级的影响依然为正,且回归系数的大小与基准回归基本保持一致,进而从模型层面说明了回归的稳健性。

3.样本的稳健性检验

基本回归中家庭收入介于0—200万元,考虑到家庭收入过高或过低对回归结果的影响,为了剔除异常值的影响,针对“家庭收入”这一变量在前后1%水平上进行了Winsorize缩尾处理。估计结果如表3第(3)行所示。结果显示,在对样本进行缩尾处理后,女性劳动市场参与对家庭生存消费的影响为负,对家庭享受型消费、发展型消费与消费升级的影响为正,且从回归大小看与基准回归基本保持一致,从而从样本层面说明了回归的稳健性。

(三)异质性分析

本文分别对样本从年龄、区域进行了异质性检验,结果如表4所示。

表4 异质性回归结果

首先是年龄异质性分析,年龄介于20—30岁的女性参与劳动,对家庭享受消费的影响是显著为正的,说明相对年轻的女性对享受消费的偏好较大。而对家庭发展消费的影响为负,原因可能是对享受消费的偏好相对挤出了家庭发展型消费。与年轻女性不同,较为年长的女性(年龄介于40—55岁),更加偏好发展型消费。具体体现为位于40—55岁的女性参与劳动对家庭发展消费和消费升级的影响显著为正,而对家庭享受消费的影响不显著。换言之,年龄位于20—30岁的女性更加偏好享受型消费,而年龄位于40—55岁的女性更加注重家庭发展型消费以及消费的升级。

其次是区域异质性分析,无论是东部地区还是中西部地区,女性劳动参与对家庭生存消费的影响为负,对享受消费、发展消费与消费升级的影响为正,这与基准回归保持一致。从回归大小看,无论是家庭消费结构,还是家庭消费升级,位于中西部地区的女性劳动参与所产生的影响均要高于位于东部地区的女性。说明,中西部地区的女性劳动参与对家庭消费的影响更大。

五、影响机制检验

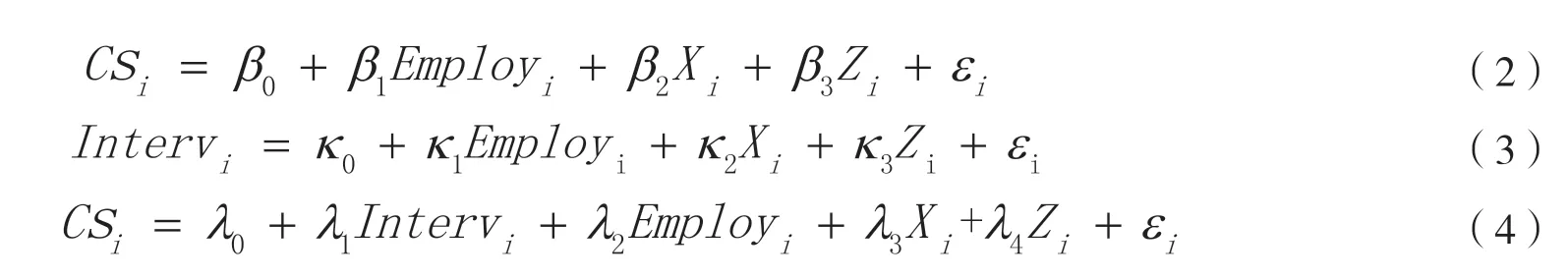

为检验女性劳动参与影响家庭消费结构的影响机制,本文构建如下中介效应模型:

其中,Interv为中介变量,ε为随机扰动项,i表示个体单位,其余变量同上。β、κ、λ为回归系数。

参考温忠麟和叶宝娟①温忠麟、叶宝娟:《中介效应分析:方法和模型发展》,《心理科学进展》2014年第5期。中介效应检验思路如下:首先估计式(2)(与基准回归一致)系数β1,在显著的基础上进一步估计式(3)和式(4),若式(3)中系数κ1和式(4)中的系数λ1均显著,说明女性劳动市场参与通过中介变量作用于家庭消费结构。在此基础上,若式(4)中的λ2不显著,则说明中介变量发挥了完全中介效应。若式(4)中的λ2依然显著,比较κ1*λ1与λ2系数的符号,同号属于部分中介效应。最后,如果式(3)中的系数κ1和式(4)中的系数λ1至少有一个不显著,则需要用Sobel Test检验中介效应的存在。

关于模型的选择,考虑到中介变量是离散变量,因此在检验中介效应第二步即检验女性劳动市场参与对中介变量的影响时,选择Ordered Logit模型,并汇报回归系数。由基准回归可知,中介效应第一步即验证女性劳动参与对家庭生存消费、享受消费、发展消费与消费升级的影响均显著,即式(2)系数β1显著。接下来分别就三大中介变量分别进行机制检验。

(一)个人对未来信心的中介效应检验

个人对宏观经济的预期会影响他们的消费行为和股票购买行为①Christopher R., Johannes W., "How do expectations about the macro-economy affect personal expectations and behavior? ", The Review of Economics and Statistics, 2019, 102, pp. 1-45.。本文选择个人对未来的信心程度作为中介变量,数据直接来源于CFPS2018,根据问卷中“您对未来的信心程度有多高”,为1—5的离散变量,其中数值越高,表示对未来的信心程度越高。结果见表5。列(1)为在控制系列控制变量的条件下,女性劳动参与对未来信心的影响。列(2)-列(5)为在控制系列控制变量的条件下,考察女性劳动参与与未来信心同时对家庭消费结构和消费升级的影响。

表5 未来信心的中介效应检验

结果表明,女性劳动参与对未来信心的影响在5%的显著性水平下为正,即中介效应第二步成立。接着检验中介效应第三步即考察未来信心与女性劳动参与同时对家庭消费结构的影响,首先未来信心对家庭生存消费、享受消费以及消费升级的影响均显著,说明中介效应成立。其次在加入未来信心这一中介变量后,女性劳动参与对家庭生存消费与消费升级的影响也均显著,说明未来信心在女性劳动参与对家庭生存消费与消费升级的影响中发挥的是部分中介效应。

(二)个人对他人信任的中介效应检验

“个人对他人信任”这一中介变量来源于问卷中“对邻居的信任度”这一调查内容,为1—10的离散变量,数值越高,表示考察对象对他人的信任度越高。个人对他人信任的中介效应检验结果如表6所示。与上文类似,列(1)为解释变量即女性劳动参与对中介变量即个人对他人的信任的影响。列(2)—列(5)为考察个人对他人信任和女性劳动参与同时对家庭消费的影响。

表6 他人信任的中介效应检验

结果表明,首先女性劳动参与对个人对他人信任在5%的显著性水平显著,即中介效应第二步成立。继续检验可知,他人信任对家庭生存消费、享受消费、发展消费以及消费升级的影响均显著,说明中介效应成立。而在添加他人信任这一中介变量后,女性劳动参与对家庭生存消费、享受消费、发展消费以及消费升级的影响均显著,以上分析说明他人信任在女性劳动参与对家庭消费的影响中发挥的是部分中介效应。

(三)个人成就感的中介效应检验

“个人成就感”这一中介变量,来源于问卷中“个人成就感”这一变量,为1—5的离散变量,数值越高,说明个人的成就感越高。个人成就感的中介效应检验结果如表7所示。其中列(1)为女性劳动参与对个人成就的影响,列(2)-列(5)为女性劳动参与和个人成就对家庭消费的影响结果。

表7 个人成就的中介效应检验

结果表明,女性劳动参与对个人成就的影响通过了1%的显著性水平检验。在同时加入女性劳动参与与个人成就感后,个人成就感对家庭生存消费、享受消费以及消费升级的影响均显著,同时女性劳动参与对家庭生存消费、享受消费以及消费升级的影响也均显著,说明女性劳动参与通过影响个人成就进而影响了家庭生存消费、享受消费与消费升级。

六、结论与建议

本文利用2018年中国家庭追踪调查数据,分别考察女性劳动参与对中国家庭消费结构的影响,同时检验个人未来预期、个人对他人的信心以及个人成就感在女性劳动参与对家庭消费结构中所发挥的中介效应。主要研究结论有四。(1)女性劳动参与不利于家庭生存消费占比的提升,但有助于家庭享受型消费与发展型消费占比的提升,且有利于家庭消费升级。(2)除女性劳动参与,影响家庭消费结构因素还有家庭收入、家庭规模、少儿及老年抚养比、户籍类型、家庭人情礼金支出、家庭医疗总花费、受教育水平、健康状况等。(3)异质性分析表明,年龄位于20—30岁的女性劳动参与对家庭享受消费的影响更大,从而会挤出部分家庭发展消费。而年龄位于40—55岁即较为年长的女性参与劳动,对家庭发展的影响显著为正,而对享受消费影响并不显著。此外,与东部地区相比,位于中西部地区的女性劳动参与对家庭消费结构和消费升级的影响较大。(4)机制分析表明,女性劳动参与会通过提升个人未来预期、个人对他人的信心程度以及个人成就感抑制家庭生存消费,促进享受消费以及消费升级,女性劳动参与会通过提升个人对他人的信任促进家庭发展消费。

基于上述研究,本文提出三个建议。(1)重视女性劳动参与对家庭消费结构的影响。较之于男性,女性拥有较高的消费潜力与欲望。在加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局背景下,通过鼓励女性参与劳动,进而挖掘居民消费潜力尤其是女性消费潜力。(2)鼓励女性就业等相关制度体系的建设,既要考虑全国的一般性,也要兼顾区域与年龄的差异性。营造有利于女性劳动参与和实现个人发展的社会文化环境,完善女性劳动参与的社会保障制度,消除就业的性别歧视,推动经济增长与社会公平。(3)通过适当引导,鼓励女性进入劳动市场。通过帮助树立个人信心,加大个人对未来的正向预期,从而达到鼓励消费的效果。鉴于此,加强子女教育、养老以及就业等方面的保障,健全相关产业体系的构建与发展,消除女性在参与劳动市场时的后顾之忧。