黄河三角洲潮上带和潮间带不同生境微塑料分布规律*

宋 劼 易雨君 周 扬 高艳宁

(北京师范大学水沙科学教育部重点实验室 北京 100875)

塑料是以碳原子为基础通过加聚或缩聚反应形成的高分子化合物, 具有轻便、绝缘性及较高的经济性, 对人类社会经济发展具有重要意义(Thompsonet al, 2004)。据统计, 自20 世纪40 年代大规模生产开始至2014 年, 塑料的累计总产量已达63 亿t, 并仍以3.35 亿t/a 的年均增长速率持续快速增长(Geyeret al,2017)。对塑料废弃物的关注自20 世纪50 年代起便迅速展开, 但大多数研究多集中在大型塑料的危害上, 例如其对生物的机械损害和窒息等(Rochmanet al, 2013; 陈启晴等, 2018)。直到1972 年, 尺寸小于5 000 μm 的塑料碎片才首次被定义为微塑料, 并被认定为是潜在的环境污染物(Andrady, 2003)。中国是塑料产品的最大生产国之一, 然而目前仅有约9%的塑料废弃物得到妥善的回收处理, 剩余的绝大多数塑料废弃物以倾倒或填埋的形式进入陆地和海洋,在光老化、机械和生物破坏等作用下形成微塑料颗粒(Huanget al, 2006)。由于极易发生扩散且存在多种潜在危害, 微塑料污染正受到广泛的关注。

塑料是人们日常生活中不可或缺的材料之一,在陆地来源中, 污水和垃圾堆放是微塑料的主要来源, 常见的微塑料成分主要包括聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)、聚苯乙烯(PS)、聚氯乙烯(PVC)等。目前, 对于微塑料的尺寸范围界定仍存在不同见解, 大多数研究将直径小于5000 μm 的塑料颗粒划定为微塑料。按塑料颗粒的产生来源, 微塑料可分为初级微塑料和次级微塑料(Hidalgo-Ruzet al, 2012), 同时形状也较多样化, 包括近球形, 条形、薄膜型和纤维型等(Foket al, 2017)。由于尺寸较小, 微塑料更容易随着水流和风发生长距离迁移(Iwasakiet al, 2017), 同时在一定条件下也可发生沉降(Khatmullinaet al, 2017)。目前, 对于微塑料的环境和生态危害已有了较为广泛的研究, 例如其毒性、富集性及潜在的次生危害。由于微塑料比表面积更大且具有疏水性, 使得其易于吸附多氯联苯、多环芳烃等疏水性有机污染物(Gauquieet al, 2015)。微塑料自身也可析出塑化剂,例如DEHP (dioctyl phthalate, 邻苯二甲酸二辛酯)和DBP (Dibutyl phthalate, 邻苯二甲酸二丁酯), 以及着色剂、稳定剂、阻燃剂、双酚A 和抗微生物剂等(Heindleret al, 2017), 这些成分对水生生物的新陈代谢及繁殖均可产生影响, 甚至导致其死亡(陈启晴等,2018; 熊飞等, 2021)。

海洋是微塑料最大的储存库, 陆源的微塑料颗粒主要通过河流排放, 而海洋来源微塑料主要为船舶运输及海上作业等活动, 例如塑料装置破损及树脂原料的泄露等。由于塑料的密度大多小于海水, 可被浮游动物和无脊椎大型底栖动物等小型生物摄入,由于结构较为稳定不易排出体外进而随食物链累积,最终威胁人类健康(Van Franekeret al, 2011; 张羽西等, 2020; 秦潇等, 2021)。进入海洋中的微塑料首先会以漂浮物的形式分布在水体表面, 也可随洋流进行长距离迁移, 在微生物作用下, 部分微塑料比重增大,在水体中缓慢下沉, 并最终沉积在大陆架或深海海床上(李富云等, 2017)。目前, 在不同的海洋环境中均发现有微塑料的踪迹, 如表层水、下层水、海底泥沙层、珊瑚礁、潮间带和海岸线等(Claessenset al, 2011;Doyleet al, 2011; Esiukova, 2017; Dinget al, 2019)。而根据另外一些研究表明, 一些漂浮于近海区域的微塑料可在余流和潮流作用下由海洋向潮滩迁移(Iwasakiet al, 2017)。河口地区位于咸淡水交互区域,同时受到海洋与河流的共同影响, 潮间带及潮上带湿地是海洋和陆地两大生态系统的过渡地区, 既有以盐碱化土壤为主的盐沼裸滩, 也有由草本或低矮灌木覆盖的植被带, 属于生态敏感区域(易雨君等,2021a)。该区域分布有翅碱蓬、互花米草、柽柳和芦苇等植被群落, 这些植被不仅是潮间带湿地的主要初级生产者, 同时也是其核心生态组分, 为众多大小型动物提供栖息地, 如鸟类、两栖类和大型无脊椎底栖动物。由于潮滩地形的凹凸性, 这些微塑料可被截留在潮滩表面, 进而通过无意间摄食进入浮游动物、底栖动物或鸟类等生物体内, 进而危害潮间带生态系统的健康(周倩, 2016)。

黄河口三角洲地处黄河入海口处, 远离大中型城市, 人口密度较低且人类活动强度较弱, 作为海洋与陆地的交界地带, 主要受到潮汐与河流的共同作用(易雨君等, 2021b)。对于微塑料而言, 水动力条件是使得其发生迁移的主要因素, 而滨海植被群落可显著改变局部水流特性, 使得微塑料更易于在此发生聚集, 最终增大了栖息于此的潮上带和潮间带动物所面临的微塑料污染风险, 乃至于最终通过食物链间接影响人类健康。同时该区域也远离微塑料排放源, 潮滩暴露于微塑料污染的风险较低, 微塑料的输入途径可能为在潮汐过程和水动力条件的作用下由海洋向陆地的搬运。本研究的目的主要在于, 通过调查微塑料污染在黄河三角洲不同植被生境中的分布情况, 结合样点所处的位置、距海岸距离以及植被类型, 初步概括了在不同生境类型当中的微塑料污染模式, 同时也为近海微塑料污染的控制与管理提供有效依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究区位于黄河三角洲自然保护区(37°40′~38°10′N, 118°41′~119°16′E), 是我国现存的面积最大、结构最完整的滨海湿地生态系统, 由黄河携带的泥沙冲淤形成, 具有宽阔的海岸带范围(易雨君等,2021b)。随潮位由低到高依次分布着互花米草、盐地碱蓬、柽柳、芦苇等植被群落。近年来, 在人类活动和气候变化双重影响下, 保护区内面临着植被退化的现象, 并形成盐沼裸斑。由于采样条件限制, 本文采样点主要位于黄河三角洲潮上带和潮间带上部,而在潮下带未设样点。对于潮上带样点而言, 仅有特大潮汛和风暴潮期间潮水才可抵达这些样点, 而潮间带样点则可经历周期性的淹没与出露。于2019 年1 月对研究区进行了采样, 样点主要分布于潮上带和潮间带的盐沼裸斑区、盐地碱蓬-柽柳共生区、盐地碱蓬区、芦苇区和裸滩潮沟中。如图1 所示, 共设置16 个样点进行采样。其中, 盐沼裸斑区设置6 个样点,盐地碱蓬-柽柳共生区设置2 个样点, 盐地碱蓬区3个样点, 芦苇区1 个样点, 潮沟区4 个样点。采集30×30×5 cm 范围的表层土壤后转移至清洁的铝箔袋中, 每个样点取相隔5 m 的3 个平行混合样, 于避光阴凉处存储和运输。

1.2 样品前处理及分析

因微塑料直径一般较小, 难以发现, 在采样之前需进行样品前处理。对于沉积物样品, 目前浸泡浮选法应用较为广泛, 浮选溶剂参考周倩(2016), 首先对采得的土壤样品进行称重, 取约1 kg 原土样置于2 L饱和氯化钠溶液中, 加入10 mL 1%福尔马林溶液,采用磁力搅拌法充分搅拌后静置48 h, 并将悬浮物先后通过孔径为5 000 μm 的筛网和64 μm 滤膜, 用去离子水将64 μm 筛网上的残留物冲洗至玻璃瓶中, 于低温避光处暂时存放。将悬浮物置于铝箔覆盖的烧杯中,在50 °C 条件下烘干48 h, 取出冷却至室温后, 置于体视显微镜下, 对残余物进行镜检。根据碎片形态及颜色, 初步筛选出疑似微塑料的颗粒后, 进一步通过傅里叶红外光谱-显微镜联用仪(岛津AIM-9000, 日本)进行成分检测及尺寸测量。对确定为微塑料的颗粒进行尺寸分类, 范围为: <100 μm; 100~300 μm;300~500 μm; 500~1 600 μm 和1 600~5 000 μm。

1.3 样品质量控制

为验证浮选法对研究区潮滩样本中微塑料分离的可行性与可靠性, 取1 kg 经灼烧及清洗的土壤样品进行空白加标实验, 添加0.486 87 g 预制聚乙烯微塑料, 粒径范围100~500 μm, 采用与前述实验相同的步骤对微塑料进行分离, 回收得到样品质量为0.473 3 g, 回收率97.21%。考虑到野外运输过程和实验室内有潜在的微塑料来源, 有必要采取一些措施减少外界干扰对实验结果的影响。参考部分已有方法来减少潜在的操作过程污染(Hidalgo-Ruzet al, 2012;Dinget al, 2019), 使用去离子水润洗采样装置和保存容器, 同时在采样和处理过程中尽量避免使用塑料制品, 穿戴无化纤的实验服等。在样品烘干过程中时,使用铝箔覆盖容器表面。为监测环境污染背景值, 在样品进入实验室时, 平行设置三个空白样进行对照处理。

2 结果

2.1 微塑料在黄河口整体的分布情况

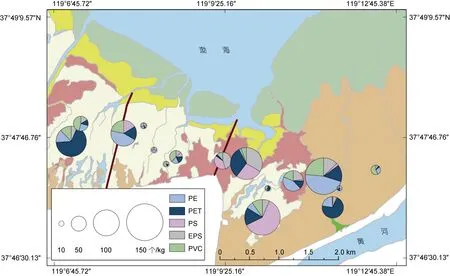

黄河口三角洲盐沼湿地潮间带湿地各采样点均检出微塑料颗粒的存在, 研究区范围内微塑料的共计检出微塑料颗粒数量965 个, 其分布情况如图2 所示, 各样点丰度范围在7~147 个/kg, 其中盐沼裸斑区378 个, 盐地碱蓬-柽柳共生区168 个, 盐地碱蓬区285 个, 芦苇区88 个, 潮沟区46 个。计算各区域样点微塑料平均丰度可得, 翅碱蓬区是微塑料平均丰度最高的区域, 达103.67 个/kg, 其次是芦苇区域, 达96.00个/kg。对比潮上带与潮间带各样点, 潮上带样点平均丰度为 85.80 个/样点, 而潮间带样点平均丰度仅17.830 个/样点, 明显低于潮上带样点。在各材质中,聚乙烯(PE)材质微塑料的检出比例最大, 达29.53%,其次是聚氯乙烯(PVC)材质, 占比26.73%, 二者比例较为接近。而在各形状中, 碎片状微塑料占比最大, 达38.88%, 其次是颗粒状微塑料, 占比37.09%, 二者比例接近, 为黄河口三角洲盐沼湿地潮滩微塑料的主要形态。其中潮沟和盐沼裸斑是颗粒状微塑料检出比例最大的两种区域类型, 二者分别占比 73.45%和38.37%, 考虑到潮沟中微塑料整体丰度较低, 故盐沼裸斑区域为研究区主要颗粒状微塑料的检出区域。

图2 黄河三角洲潮滩微塑料丰度及种类空间分布情况Fig.2 Distribution and concentration of microplastics in all kinds in Huanghe River delta

结果表明, 潮间带盐沼裸斑区样点微塑料的丰度较低, 这些样点距离岸线的距离在0.7~3.2 km 之间,周期性受到潮水淹没, 不同生境微塑料形态组成如图3 所示, 微塑料丰度在24~37 个/kg 之间, 材质主要为聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET), 而距海岸较远的潮上带样点微塑料丰度明显增大, 这些样点位于较少受潮水淹没的区域, 丰度区间达到62~123 个/kg,表明微塑料在这些点位发生富集, 这些点位除S3 外均处于高潮线附近, 微塑料由于丰度低, 受到潮汐的搬运作用较强, 较小的潮位可使得其发生再悬浮, 从而促使微塑料累积在高潮位区域。注意到S3 位于高潮位以下, 而同样发生了富集, 其原因可能在于紧邻围堤, 受地形影响阻截水流进而拦截了经过此处的微塑料。而在翅碱蓬、芦苇和柽柳三个植被区内, 微塑料丰度均大于盐沼裸斑区中离岸较近的样点, 而更接近于远岸的样点, 表现出微塑料的富集现象。颗粒状微塑料大多来源于塑料容器和外壳等, 而碎片状微塑料则更多来源于包装袋等, 这些微塑料大多来源于生活垃圾降解产物。研究区位于黄河口三角洲保护区, 为限制大规模人类活动的区域, 且无固体垃圾和废水排放点, 样点中采集的来源于塑料容器、外壳及包装袋等微塑料, 排除由偶然人类活动丢弃后在原位降解产生, 其他可能来源于风力和潮流等外部输入作用。

图3 黄河三角洲不同生境微塑料(a)形态及(b)成分组成Fig.3 Shape (a) and composition (b) of microplastics in different habitats in the Yellow River Delta

2.2 黄河三角洲潮滩微塑料尺寸分布规律

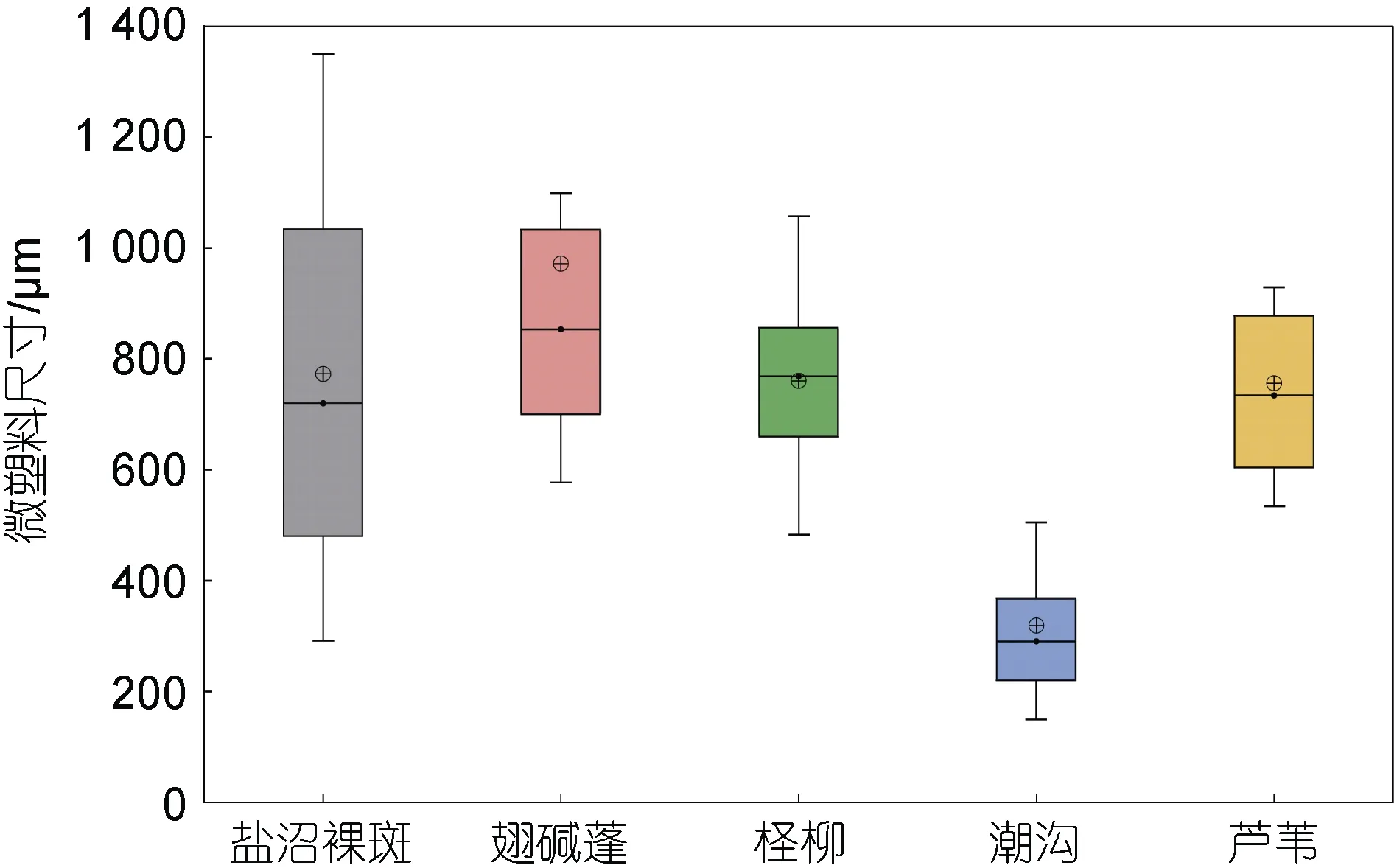

本研究共划分了4 个微塑料的粒度单元, 包括:<100 μm; 100~300 μm; 300~500 μm; 500~1 600 μm 和1 600~5 000 μm (图4)。其中500~1 600 μm 范围所占比例最大(67.93%), 300~500 μm 范围所占比例次之(12.31%)。对于不同植被生境类型而言, 盐沼裸斑微塑料尺寸分布最为离散、而在芦苇、翅碱蓬和柽柳区微塑料的尺寸相对较为接近, 且微塑料粒径多集中分布在600~1 000 μm, 潮沟中微塑料尺寸且较小。翅碱蓬区微塑料平均粒径(989.62 μm)和中位粒径(863 μm)均为各生境类型中的最大值。潮沟地区微塑料粒径在300~500 μm 范围内所占比例最大, 平均粒径(341.46 μm)和中位粒径(308 μm)均为各生境类型中的最小值。

图4 不同生境类型微塑料尺寸特征值分布情况Fig.4 Distribution in characteristic sizes of microplastics in different habitat types

3 讨论

3.1 微塑料在黄河口保护区潮滩上的污染情况

由于塑料制品使用广泛且年限较长, 目前微塑料颗粒已经在全球各大海洋中遍布, 包括两极地区和大洋群岛之间, 并且仍在海流、风和波浪作用下持续迁移(Qiuet al, 2015)。本次在研究区内采集到的微塑料丰度在7~147 个/kg 之间, 相比于其他滨海区域,例如欧洲(de Carvalhoet al, 2016)、美洲(Ballentet al,2016)及中国东南部(Penget al, 2018)的海滩、红树林和港口等区域(Loet al, 2018), 黄河口潮滩的微塑料丰度处于中等水平, 在潮流周期性搬运作用下, 原本漂浮于海洋中的微塑料会沿着潮线发生沉积, 且这些微塑料的尺寸主要集中在500~1 600 μm 范围内。造成这一现象的原因在于, 当微塑料尺寸过大时, 其随潮流运动运动的能力减弱, 受地形影响难以抵达潮线附近。部分研究表明尺寸小于50 μm 的微塑料颗粒在水体中比例更高, 更易被水流搬运移动, 因此散落在潮滩上的小尺寸微塑料会发生再悬浮, 在水流搬运作用下重新回到海洋中, 最终导致潮线附近的微塑料颗粒集中于500~1 600 μm 区间。本文研究区内人类活动强度较低且基本无微塑料颗粒的直接排放, 故可说明研究区中沉积物中的微塑料更多来源于海洋搬运以及大型塑料降解, 同时其分布受到潮汐过程影响而更多地累积在高潮线附近。

通过对比不同人类活动强度附近海域的微塑料丰度可知, 较少人类活动的海域与接近城市污染源的海域的微塑料污染程度相近(Hidalgo-Ruzet al,2012), 表明微塑料在海洋中的分布与周边人类活动相关性较低, 而与海流活动更为密切。对于较少有人类活动的海滩或受到保护的海滩, 由潮流搬运而堆积的微塑料的数量仍可达较高水平。考虑本研究区位于黄河口生态保护区内, 人类活动强度低, 但微塑料在潮滩上广泛分布, 特别是在植被覆盖区, 由于植物拦截作用, 微塑料在此可发生明显的累积现象。值得注意的是, 对于海水上溯频繁的潮沟地带, 在所有潮沟均未发现微塑料累积的现象, 微塑料丰度与盐沼裸斑上临近海岸的样点接近, 考虑到二者更为接近的淹没频率, 可见淹没频率与微塑料丰度间存在负相关关系。

一些研究表明, 潮滩上的微塑料绝大多数来自于大型塑料分解, 并且微塑料主要集中分布在涨潮标志线附近(Yuet al, 2016; Esiukova, 2017), 大多数球团呈黄色或棕色, 这是由于光氧化损伤造成的, 表明它们在海洋环境中已存在较长时间。脱离水体后的塑料碎片, 降解速率相比处于水中明显加快, 因此当微塑料被搬运到潮滩上时, 一方面潮滩缺少遮挡物,长时间暴露于紫外线直射环境下, 加速塑料的老化(Iwasakiet al, 2017), 另一方面高盐度和干湿交替的环境也更有利于其降解为更小的塑料碎片, 整体上增大了微塑料对潮滩生态系统的风险。在海洋与潮滩间塑料废弃物的沉积与再悬浮过程中, 小尺寸的微塑料大多来源于更大的微塑料碎片的老化降解, 老化的微塑料表面更加粗糙, 其吸附污染物的能力也逐渐增强, 对于生态系统可能具有更高的潜在危害。同时, 在较开阔的滨海地区, 一部分尺寸较小的微塑料可能来源于风力搬运作用, 因此即使人类活动强度很低的地区也可能面临着微塑料污染的风险。

3.2 各植被地形区微塑料污染情况及分布特征

对比研究区内盐沼裸斑和潮沟样点与植被样点微塑料丰度可得, 除位于高潮线附近的样点外, 盐沼裸斑和潮沟内的微塑料丰度显著小于植被覆盖区。特别是翅碱蓬区, 这片区域内微塑料样点平均丰度在所有栖息地类型中最高, 达103.7 个/kg, 其次是柽柳, 这两类植物的特点在于, 临近根系附近存在较多枝条, 在涨落潮的过程中容易拦截水流中的漂浮物,并且被拦截的漂浮物不易发生再悬浮, 因此植被的分布可加速微塑料在河口湿地的沉积过程。

由于潮汐侵蚀, 泥沙沉降, 生物质沉积和生物挖掘活动等, 形成滨海湿地独有的微地形条件, 例如平地、凸起及坑洼等(易雨君等, 2021a)。对盐沼裸斑而言, 其地形的异质性较低, 表面相对平整, 起动剪应力较高, 而生长有盐地碱蓬、柽柳和芦苇的区域, 由于植物根系作用改变了局部水动力条件, 使得地形异质性提升, 为大量盐沼底栖动物栖息地。越来越多的研究表明, 植被分布密集的生境往往具有更为丰富的微地形异质性, 然而对于微塑料这一类主要以漂浮和悬浮状态存在的污染物而言, 植被的存在一方面使得这些污染物更易在这些区域发生沉降; 另一方面, 植被所拦截的不仅是微塑料颗粒, 更有许多大型塑料碎片, 这些塑料碎片在盐沼裸滩的干湿交错环境中更易于降解为微塑料。

水鸟, 例如大杓鹬、黑腹滨鹬和凤头麦鸡等, 是监测黄河口湿地栖息地健康度的关键指标之一。然而,水鸟体型较小且为捕食者, 微塑料在其体内可能发生富集并产生较大危害(Weitzelet al, 2021)。据估计,在North Sea 海域目前平均每只水鸟体内约有26 片微塑料存在, 并且这个数目将持续上涨(Van Franekeret al, 2011)。而对黄河口三角洲中的鸟类而言, 其主要以潮间带底栖动物、植物根茎和土壤线虫为主要食物,而植被丰富的区域可为这些生物提供了良好的栖息环境, 鸟类在捕食过程中可偶然在土壤中摄入微塑料,因此植被的存在可能会显著增加鸟类无意间摄入微塑料的风险, 进而也会对湿地生态系统产生危害。

3.3 黄河口保护区微塑料主要来源分析

大量研究表明, 沿海旅游休闲、商业捕鱼、运输和海洋工业都是可直接进入海洋环境的塑料来源(陈彪等, 2019), 并且经过长期降解后形成的次级微塑料可能具有更大的生态风险。航运曾经是海洋环境中塑料的主要来源, 在20 世纪90 年代初向海洋贡献了约650 万t 塑料。在一些潮滩上观察到的海洋垃圾仅有小部分是因海岸和洋流中携带的材料搁浅而产生的,大部分来自于当地生活垃圾和旅游娱乐(熊飞等,2021)。纤维状塑料单丝线和尼龙网, 通常具有中性浮力, 因此可以在海洋中随深度变化漂浮, 常见于丢弃或丢失的渔具。在本文研究区中发现潮滩上有部分碎裂的渔具, 尺寸在5 000 μm 以上, 这些塑料在风化作用下成为了纤维状微塑料的主要来源之一。

陆源微塑料主要来自于衣物洗涤用水、个人护理品、抛光剂及含微塑料成分的工业原料, 通过垃圾堆放和污水排放进入水环境, 并随河流进入河口与近海区域。在对长江口水体微塑料的调查中发现, 漂浮状态微塑料颗粒浓度可达(4 137.3±2 461.5) 个/m3,这些微塑料主要通过陆源输入(Zhaoet al, 2014)。对于黄河三角洲盐沼湿地而言, 由于地处自然保护区内, 同时附近无大型城市、垃圾倾倒点和排污口, 理论上无直接输入潮滩的大型塑料和微塑料来源, 然而在潮间带和潮上带检测到广泛分布的微塑料, 并且在翅碱蓬生长的区域内部分样点微塑料发生了聚集, 这些微塑料的成分大多为作为包装材料和生活用品的PE、PET 和PVC 等, 而具有渔具特征的微塑料则相对较少, 且大多数与渤海海域发现的微塑料组分相似(Yuet al, 2016)。在本研究采样过程中, 在高潮位附近发现尺寸较大的塑料废弃物, 包括废弃渔网、航标、发泡塑料块等, 并且这些大型塑料主要集中分布在涨潮标志线附近, 这部分大型塑料的分解可能是区域内微塑料富集的来源之一。

一些在人口稀少区域开展的研究表明, 除来自于原位老化降解、机械破坏及水流搬运等多种来源外,微塑料可能通过大气传输与沉降积累在水体中, 但受风力搬运作用较强的微塑料直径大多较小, 且粒径越小的微塑料越易随风力迁移, 而直径大于1 000 μm的微塑料颗粒, 通常难以通过风力进行长距离移动(Bullardet al, 2021)。本文研究的微塑料尺寸的检测下限为64 μm, 由于潮滩地形较为平坦, 且塑料的密度多小于海水, 因此通过潮流搬运的微塑料很可能难以被截留在地表, 因此小于该尺寸的微塑料可能更多来自于风力搬运。参考针对渤海湾临近海岸大气沉降微塑料采样的研究结果, 本研究每个样方内约有3.21~13.90 个微塑料颗粒来源于大气沉降(田媛等,2020)。可以预见的是, 由于塑料制品优良的耐久性和使用寿命, 其对于海洋系统的威胁必将长时间存在,在当前塑料废弃物排放总量持续增长的条件下, 由于缺少对海滩塑料废弃物有效的管理手段, 海陆间的反复输运可能成为海洋中塑料碎片进一步降解为微塑料的重要途径。

4 结论

选取黄河三角洲潮上带和潮间带盐沼裸斑、翅碱蓬区、芦苇区和潮沟区四种典型湿地生境类型布设样点, 对黄河三角洲微塑料在不同生境类型的空间分布规律进行了研究, 结果表明:

(1) 黄河口三角洲潮滩微塑料的整体丰度范围在7~147 个/kg, 其中翅碱蓬区是微塑料平均丰度最高的区域。整体而言, 在各材质中, 聚乙烯材质微塑料的检出比例最大, 达29.53%; 而在各形状中, 碎片状微塑料占比最大, 达38.88%, 其次是颗粒状微塑料, 占比37.09%, 二者比例接近, 为黄河口三角洲盐沼湿地潮滩微塑料的主要形态。

(2) 本文研究区由于地处国家级自然保护区, 区域内人类活动较少, 仅在高潮线附近、翅碱蓬和芦苇区的微塑料的分布较为密集, 且微塑料在这些区域的尺寸分布范围明显增大, 表明这些微塑料在随潮流运动时被拦截在这些区域。经实地调研未见有塑料垃圾堆放及污水排放现象, 因此在潮间带和潮上带土壤中采集的微塑料可能更多来源于潮流上溯, 因此对于方式从海洋向陆地进行输送是不可忽视的污染方式。

(3) 研究区微塑料整体丰度低于世界范围内其他人类活动较频繁的海岸线区域, 在各样点中采集到PET、PVC 等主要来源于生活用品外壳和包装袋的微塑料, 而周边并无密集的人类生活聚居区, 因此这些微塑料很可能是由渤海内漂浮的微塑料通过潮流搬运至河口潮滩, 并最终沉积在潮间带沉积物中。尽管微塑料对海洋生态系统的危害已经得到了较为广泛的关注, 但是目前仍缺少针对微塑料管控的有效手段。