形塑与失调:从美颜自拍图片看女性用户的理想化表演

沈若澜

当今社会被称为“读图时代”,图片带来的冲击和震撼远超文字,而手机拍摄的视听文本在技术的加持下已然成为高效便捷的传播形态之一。人们戏称的“颜值即正义”的社会观念越发促进了美颜技术的发展。随着各类手机美颜软件的推广和下沉,获得一张肤白貌美的个人照片不再需要掌握PS等图片精修技术,人工智能就可以精准识别人物面容,从而进行瘦脸、磨皮、美白等一系列操作。根据一项对手机美颜软件的用户调研,女性用户是某款美颜相机使用人群的主力军,占比高达88.8%①。女性对美颜相机情有独钟的背后,体现的是美颜技术高度满足了女性对“美”的追求和社会对女性形象的标准化期待。

一、文献综述与问题提出

(一)美颜与女性气质

“美颜”技术得益于深度学习、图像处理、图形学的发展。其中,“美颜”中人脸检测、人脸关键点定位依赖深度学习技术,而瘦脸、磨皮和美白得益于计算机图形学技术。技术背后体现了社会文化和价值取向的复杂性。美颜拍照技术的流行不仅因为“颜值即正义”的普遍化,还因为颜值被认为是一个人的自我管理能力与自我控制能力的判断标准(彭兰,2018)。例如,通过使用美颜软件,人们便捷高效地获得了社交平台自我展演的素材,实现网络社交的连接与区隔(冉华,刘瑀钒,2021)。从批判视角看,借助美颜技术呈现的影像是一种现代文化景观,这种景观让我们在社交平台上塑造完美的自我形象,使之尽量符合“白、瘦、美、萌”的审美时尚,从而构筑自我的认同性,但同时也剥夺人的真实性、个性、主体性和生活私密性等权利(范红霞,孙金波,2017)。

在女性主义范畴中,西蒙娜·德·波伏娃提出“第二性”,即女性是相对于男性而存在和定义的“他者”,处于派生、从属、被决定的境遇。长期以来,社会价值默认了以阳刚、血性、担当等为核心的男性气质和以柔美、温顺、害羞、谦恭等为核心的女性气质。其中,男性处于主导的霸权地位,女性处于从属地位。桑德拉揭示了女性气质的形成过程是一个有组织、有结构的规训计划:女性的外表仪态和言行举止等被要求遵守统一的标准,以建构具有女性气质的理想身体,女性身体沦为“机械的和屈从的”、劣等地位的肉体。并且,无处不在的社会观念和意识向女性生活各方面渗透,具有弥散、匿名和微观特征的规训权力造成了女性气质是自然生成的假象,许多女性“内在化”了这种对自我的规训而不知(王韵,辛笑颖,2020)。

(二)社交媒体自我呈现中的理想化表演

美国学者戈夫曼在《日常生活的自我呈现》一书中提出拟剧论,认为生活中的每个人在特定的情境、不同的舞台上,根据社会对我们的期待及一定要求调整自己的行为,从而进行角色呈现。在社交媒体互动过程中,女性会自觉或不自觉地迎合社会对自我的期待,通过美图软件调整和美化自我形象,以期获得社会的正向反馈。戈夫曼将表演划分为理想化表演、神秘化表演、误解表演和补救表演四类。其中,理想化表演的核心是“掩饰”,为了展示理想化的形象而遮盖那些与社会公认的价值、规范、标准不一致的行动。不同于现实生活中的具身表达和交流,社交平台上的编辑自我和呈现形象具有一定的时差。这种异步性使得互联网上的呈现更像是深思熟虑之后的展演,在此期间人们可以展现出最好的自我(冉华,刘瑀钒,2021)。

在呈现效果方面,部分短视频平台呈现出刻意与炫耀的异化表现(邱犇,2021),而社交媒体自我呈现对主观幸福感的影响效应大小取决于自我呈现的方式,即积极自我呈现和真实自我呈现均能显著提高主观幸福感,消极自我呈现显著降低主观幸福感(毛良斌,2020)。一些分手者的行为体现出“反向自我呈现”的现象,自我消除也是一种印象管理行为(董晨宇,段采薏,2020)。

(三)问题提出

综合以上文献探讨,美颜图片的展示空间多为线上的社交媒体,女性利用精修过的文本展示自我的行为是一种典型的带有规避和掩饰特征的理想化表演。本文关注女性用户的美颜自拍实践,以及基于“美颜”表现出的女性气质是如何在社会文化建构过程中被选择和形塑出来的,研究社会固有观念如何形塑女性的理想化表演,探讨这种理想化表演具有什么特征,如何作用或反作用于女性气质的建构,对实现真正平等的性别身份认同感有何作用。

二、研究设计

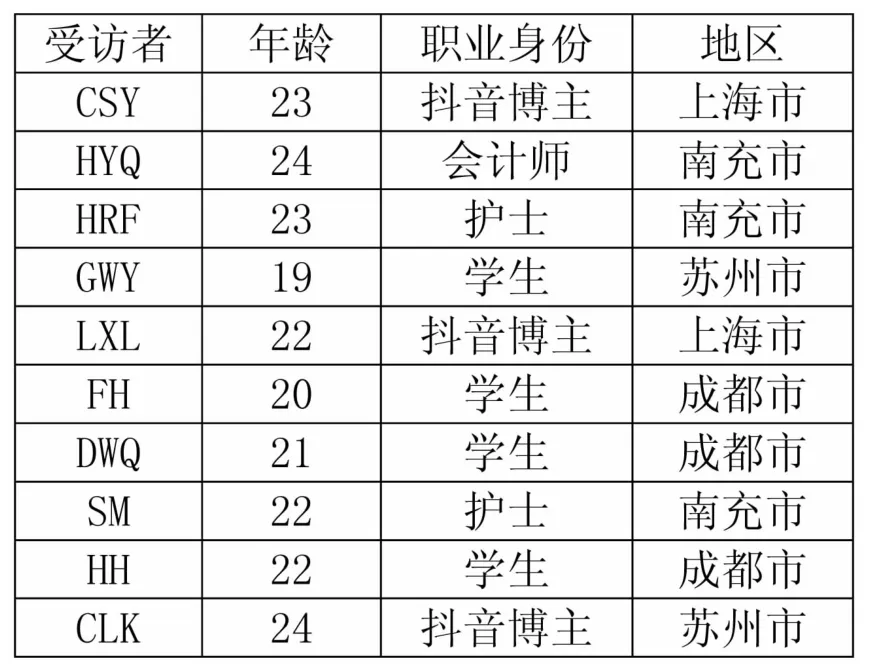

通过滚雪球抽样方式,研究者选取年龄在19~24岁之间的10位女性(如表1),选取标准为一个月内至少在社交媒体(微信朋友圈、微博、小红书、抖音等)发布10次带有美颜编辑痕迹的自拍影像。受访者所在地区包括苏州、上海、成都、南充四个城市,职业身份有学生、抖音博主、护士和会计师。根据格兰诺维特对强关系和弱关系概念做出的相关界定,本研究的受访者与研究者既有强关系连接,也有弱关系连接,即既有亲属和朋友,也有认识时间较短的泛泛之交,以保证此次访谈内容的多元化。

表1 受访者情况一览表

研究者首先观察受访者在社交媒体平台发布的美颜自拍影像,其次对每位受访者进行平均两个小时的深度访谈。访谈内容包括在何种情境,面对何种诉求需要发布美颜自拍,美颜技术何以吸引女性高频次发布美颜自拍,发布之后的社交反馈如何,受访者的下一步理想化表演行为是什么,等等。

访谈采用线上线下相结合的方式,时间从2021年12月1日到12月16日。访谈结束后,通过整理访谈录音稿和访谈笔记,得出了两个方面的研究发现:一是正向形塑体现为技术赋权下对女性气质的规训;二是相对于社会主流价值的“负向”失调体现为意识觉醒后的反理想化表演。

三、研究发现

(一)形塑:技术赋权下对女性气质的规训

美颜相机在女性群体的消费首先是一种新技术被采纳和扩散的话语和实践。创新扩散是技术采纳的重要理论框架,而技术特征及其社会功能是在社会文化建构的过程中被选择和形塑出来的②。随着手机技术的飞速发展,图片精修不再依靠复杂且难度较高的电脑软件,普通用户仅用手机就能操作。技术门槛的降低更意味着受众范围的扩大,而社交媒体的发展也为美颜后的影像提供了展示空间。

“现在修图这么方便,如果我用原相机拍摄,用美颜软件修的话,只需要5分钟不到。要是直接用美颜相机自拍,那基本上不需要后期。再说现在谁的手机内存装不下一个美颜软件啊,只要有一个手机,就不怕拍不出好看的照片,毕竟大家都喜欢看好看的照片。”(FH,学生)

女性借由美颜照片自我展示的原动力来自社会对其的印象和要求,“大家都喜欢看好看的照片”体现出社会的共识性要求。在《现代性与自我认同》一书中,吉登斯分析了“身体”与“自我”之间的关系。他认为现代人依靠基本信任去建立心理“保护壳”,这个心理保护壳抵御一切与个人相冲突的事物,以维持每个人基本的安全感,以此向他人证明自我存在性。通过美颜软件精修自我容貌以获得社会普遍认可的自我呈现,赋予女性对自我身体的控制权。这体现出她们的意志力与行动力,也可以彰显出个人或群体的某种优越感与成就感③。

技术发展看似给女性“变美”提供更多的选择和操作空间,但增加的选项被固定在一套审美体系之下,无论这套话语体系之下的选择有多少,都没能跳脱出父权制社会对女性的刻板印象。权力将肉体变成技术作用的对象来进行干预和征服,谁来定义“美”以及通过何种方式将被定义的美内在化体现了权力的运作。福柯认为,“全景敞视”监狱的权力运作模式已被扩展至很多制度类型,包括学校、军队、医院等,它通过纪律和规训形成强有力的自我管控机制,肉体由自我的灵魂自发地进行管束。因此,福柯的权力观具有微观特征,即权力的运作犹如毛细血管式的渗透。“正常化”或“规范化”成为宰制性霸权的另一种形式,它潜入日常生活的各个角落④。但沉浸在修图和一片对美的称赞中的女性,自然很难意识到狂欢的背后是有预谋的干预和征服。

“我在抖音上发布视频照片是我赚钱的方式。我必须每天保持活跃度,用美颜照片来吸引人的注意力,让大家知道我一直都是这么美。其实我长得不算特别好看,大概平均值之上吧,但我要用这个(颜值)来吃饭的话,就还差得远,所以我得精修每一张图片。开直播视频时,我一般会在可以接受的范围内将美颜效果拉到最大,这样才可能吸引别人给我打赏呀!(笑)”(LXL,抖音博主)

鲍德里亚在《消费社会》一书中提出有一种最美的消费品——身体。这一概念背后,通过当代身体策略构建出物质性主题,由此引申的广告中的休闲、“苗条”等,都是由各种媒介符号组合形成的消费现象。在消费社会中,女性身体和外延出的消费品被认为具有极大商业价值,这种价值依附于将女性作为“第二性”。以往具有私密性质的打扮逐渐向公共空间中的身体消费行为过渡和转变,美颜技术赋予女性便捷方式,以对身体实施虚拟改造和修饰。“这甚至被视为消费时尚,引导女性对身体投资,进而换取更多的经济回报和精神回报,身体完全被异化为自我和他者的工具。”⑤

“我在私立医院当护士,每天的工作就是和病人打交道。现在竞争这么强,老百姓都不大相信私立医院的医疗水平,我们只能争取一些病情不太严重的病人。我发美颜自拍的同时大多会配有 ‘今天在医院待了一天好累’‘今天遇到一个很暖心的病人’等与医院相关的文字,一个很重要的原因就是吸引朋友圈里的人的注意,时不时提醒一下他们还有我这个熟人在医院上班呢,让他们有需要的话可以想到我们医院。”(SM,护士)

“身体的地位是一种文化事实,无论在何种文化模式中,身体关系的组织模式都反映了事物关系的组织模式及社会关系模式。”女性的身体被工具化,她们迎合社会期待,通过美颜软件磨皮、美白、瘦脸,美化自己的线上脸部特征,在社交平台上发布的美颜自拍被当作社会身份和地位的能指,并以此吸引注意力,反作用于社会身份。

(二)失调:意识觉醒后的反理想化表演

综合访谈资料,10名受访者共计18次提到了诸如“有点麻烦”“累了”“感觉美颜照片发多了不太好”等明显带有负面情绪倾向的话语。有学者提出“社交媒体倦怠”的概念,表现为感受到侵扰感、焦虑、低价值感、抑郁、厌烦、情绪耗竭、兴趣低下和不满意等负面情绪,以及在社交媒体上潜水、减少互动频次、对社交媒体的回避、消极使用、屏蔽、逃离、替代、退出、卸载等负面行为。女性美颜软件的使用者意识到由于修图技术下沉带来的审美疲劳,她们理想化表演带来的“颜值红利”正在逐渐减少。

“我记得我是六年前开始玩这个(美颜相机)的,当时用这个软件拍照后发朋友圈可以收获好多赞。现在不行了,朋友们都见怪不怪了。主要是因为大家都玩,都是统一的白皮肤、大眼睛、尖下巴,不得不说,我自己都有一点审美疲劳。”(HYQ,会计师)

“上了大学之后加了很多学校的老师和同学,有的仅有一面之缘,我不想把自己私人化的自拍展示给他们看,但是又觉得分组很麻烦,就会挑一些看起来中规中矩、美颜没有那么过头的照片发出来。”(DWQ,学生)

列斐伏尔在关于节奏的论述中提及人的身体在日常生活中呈现为一种“节奏的综合体”,即“复合节奏”。当某种节奏与整体节奏的协调出现问题的时候,身体就处于“异步节奏”⑥。“异步节奏”很好地解释了如今社交平台上的美颜自拍倦怠行为:基于社交和工作的压力不得不呈现出社会所希望的完美状态。在理想化呈现初期,社交媒体的交互性使得个体对发布美颜照片有了反馈的期待,但随着他人点赞、评论呈下降趋势,女性无法从他人反馈的镜像中完成对自我的观察和评价。在社交媒体上进行理想化表演本就伴随着对社会反馈的希冀,可以为使用者带来自我满足和心理愉悦,如果缺少反馈和互动信息,则会与内心期待相悖。

值得注意的是,10名受访者在访谈过程中都表述出“过多展示不太好”等类似话语。部分在大学里接触过相关女性主义观点的学生会有意识地规避展示太过于自我或有可能暴露隐私的美颜照片,即使只有中专学历的两位护士也隐约察觉到了在美颜相机引导下审美狂欢的背后“技术的设计者还真是居心叵测”(SM,护士)。

凝视是一种视觉实践。萨特在《存在与虚无》中提出,“他人的注视使我在我的在世的存在之外,没于一个同时是自己但又不是自己的世界的存在中。”⑦福柯则为凝视输入了权力的维度。而女性主义继承和发展了凝视中的主体性和权力关系的思想,将之运用到性别话语中。男性凝视“是一种将女性物化、化为景观并成为可欲对象的心理机制”⑧。女性的身材、长相被视为具有视觉刺激性的被看的形象。在男性凝视之下,男性是“看”的主体,而女性则是“被看”的客体,“看”与“被看”的关系中蕴含着男性统治的社会性别秩序。

“我之前帮一个研究所拍宣传片,加了一位老师微信好友,我从来没有看到这个老师发朋友圈,以至于我都以为他把我屏蔽了。直到有一天,我发了一组我精修过的照片,那个男老师突然给我点赞了,还私戳我说‘好看’。我都震惊了,从此以后,我发照片会非常小心。要么减少发照片的频率,要么多发发我跑步或者练拳击的照片,并谨慎地检查该屏蔽的人有没有屏蔽。”(GWY,学生)

发布在社交平台上的美颜照片有时会被男性朋友点赞和评论,其中携带着权力运作和欲望纠结。男性通过发布在社交平台上的美颜照片获得视觉刺激和对权力的感知,从而对女性身体符号加以控制和占有。接受过系统女性主义知识的受访者会下意识地抵制这种凝视带来的不适,通过减少发美颜自拍的频率或呈现自己多元的身体形象来抵抗女性气质的规训。

四、结语

美颜技术作为一种外部力量,对个体和社会施加显著影响,体现为无形中的男性对女性的凝视,也体现为父权制社会对女性气质的约束和规训。这种潜在的对女性个性解放的阻碍以各种形式渗透进日常生活实践中。女性在社交媒体上利用美颜照片展现出的“白”“瘦”“美”“萌”的理想化表演,本质上是对传统性别身份的认同和迎合。值得庆幸的是,在社会固化观念构筑的窠臼里,有不少女性在失调的自我展演中得以觉醒,开始有意识地反抗和抵制此类如白细胞式的权力入侵。但是个人力量在这个社会的集体意识中犹如螳臂当车,不得不一定程度地陷入这张交织着文化与技术的霸权之网。

注释:

①冉华,刘瑀钒.美颜的动机、意义与解读——青年女性照片编辑行为的质性分析[J].新闻与写作,2021(04):32-39.

②梁君健,陈凯宁.自我的技术:理想用户的技术剧本与手机厂商的技术意识形态[J].新闻与传播研究,2021(03):75-91+127.

③彭兰.美图中的幻像与自我[J].现代传播(中国传媒大学学报),2018(12):14-18.

④王晴锋.福柯与戈夫曼:社会思想之比较研究[J].社会科学研究,2019(04):105-112.

⑤刘俊荣.自我、身体及其技术异化与认同[J].东南大学学报(哲学社会科学版),2015(05):30-36+154.

⑥戴宇辰,孔舒越.“媒介化移动”:手机与地铁乘客的移动节奏[J].国际新闻界,2021(03):58-78.

⑦[法]萨特.存在与虚无[M].陈宣良 等译.北京:生活·读书·新知三联书店,1997.

⑧朱晓兰.文化研究关键词:凝视[M].南京:南京大学出版社,2013.