叠合、共享与多元

——上海武夷320 城市更新项目设计实践札记

苏婷

菜场立面 © 章鱼见筑

1 武夷路历史、现状与更新契机

武夷路始筑于1925年,原名惇信路,由公共租界工部局越界筑路。1943年,以福建武夷山更名为武夷路。筑路至今,历史的发展在武夷路沿线以建筑物的形式留下了丰富的时代印记。道路西端以建于二十世纪七八十年代的老公房小区为底色,其中不乏现代住宅小区与高层办公楼失调的尺度入侵。随着道路向东延展,在越过定西路后,沿街的建筑尺度平和下来,小而统一。尽管沿街界面因不断改造、加建、搭建而变得混杂无序,但仍无法遮掩始建于1930年代西班牙式、英国乡村式的花园住宅在梧桐树遒劲的枝桠后展现出的沉静姿态。正是因为珍贵的历史遗存,武夷路由定西路至延安西路之间的路段被划归入愚园路风貌保护区内,也被定为上海市64条永不拓宽的风貌保护道路之一。

尽管拥有丰富的历史文化底蕴,武夷路却不及愚园路、武康路知名,尚未形成自身的文化名片。从街道空间、街区能级和综合质量等方面而言,都处于相对落后的状态:交通拥堵,公共交通可达性差;界面封闭,极其缺乏公共空间;业态落后,不少地块沦为价值凹地。2017年,长宁区启动了武夷路的城市更新工作,旨在依托其中三个重点地块的更新改造带动武夷路的全面升级,将武夷路片区打造为曲水流深、市井与浪漫并存的静雅武夷,使其焕发新生。

2 项目概况

本案即为三个重点更新地块之一,包含武夷路304号、320号地块,二者相互毗邻,位于定西路与安西路之间的道路南侧,未来将打造成为有文化、有温度、有品位的“邻里中心”。

更新前,项目的基地特征与问题非常鲜明。首先,地块内包含多个时期、不同类型和形制的建筑,空间拥挤逼仄、杂乱无序,建筑密度高达75%。历史留下了丰厚的建筑遗迹,同时也造就了无序堆砌的空间现状。其次,地块四周以围墙封闭,仅可由武夷路上两处隐蔽的入口进入。较差的可达性与极低的可识别性使地块隐没在武夷路繁杂的街景后,仿佛一处被遗忘的飞地。再者,在启动更新计划之前,这里曾容纳了美加乐农贸市场及江苏路街道社区卫生服务中心。低能级的功能业态早已无法跟上武夷路所处高密度中心城区的发展势头。

面对上述特征与问题,设计采取三个策略进行回应,即以历史叠合为前提的建筑风貌改造、以社区共享为出发点的公共空间营造与以多元共荣为目标的复合功能引导。

3 以历史叠合为前提的建筑风貌改造

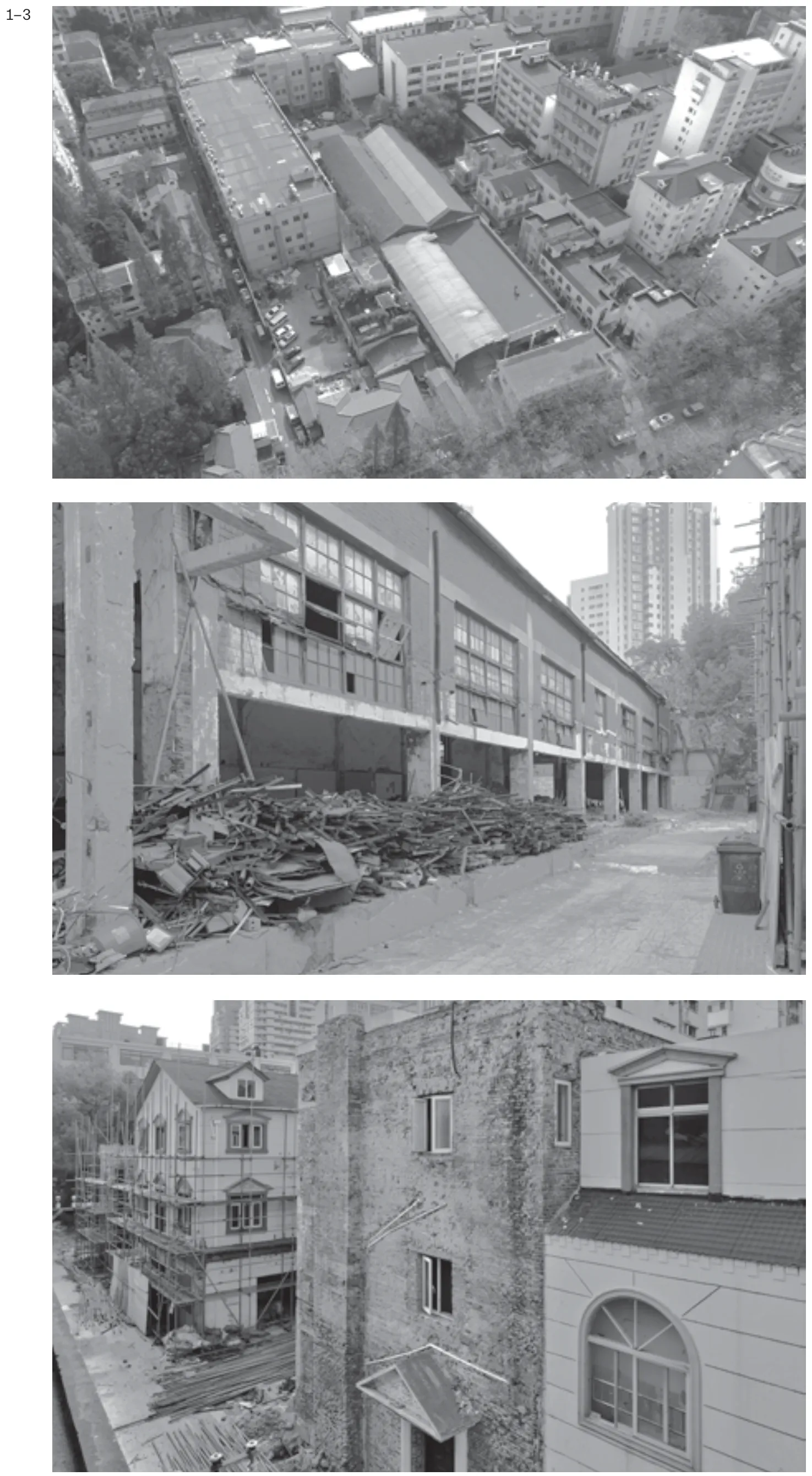

初到基地时,一座3层的简易房屋面街而设,其左右各有一处半遮掩的通道探入基地内部的两宗地块。304号地块被三栋厂房填满,经过时间的沉淀,厂房彼此之间嫁接生长,边界变得十分模糊。其中,混凝土排架厂房及混凝土柱、三角形钢结构屋架厂房建造于20世纪60年代,最初为上海第一水泵厂仓库;20世纪90年代在近街一侧加建了轻钢结构厂房,功能整体转变为美加乐农贸市场,成为武夷路唯一的菜市场并承载了市民深刻的日常记忆。

另一侧320号地块是由三座20世纪30年代的现代风格花园洋房与其间不同时期搭建的建构筑物组合而成。在后期仿欧风的立面线脚粉饰下,很难一眼识别独栋花园洋房的建筑边界。一系列相互粘连的小开间、窄巷道、曲折的楼梯与不经意出现的室外平台交织出一组形状和节奏全然不在预判内的空间场所。游走其间,竟产生一种探险般的紧张感。

拥有超常丰富度的基地充斥着历史留下的层叠感与复杂性,设计的初动力便是如何保留并传递这份基地带给我们的原始震撼。

3.1 肌理存续

相较于单体建筑的保护,街区整体肌理的保留对于延续片区的城市记忆尤为重要。除基地北侧临街一栋3层楼的建筑依规划需调整为公共绿地外,剩余部分的街区格局得到了最大限度保留——30 4号的大尺度厂房、320 号的小肌理花园洋房、不同时期加建的建构筑物、二者之间南北向的通道及通道深处植有一株香樟的方形庭院。

1-3 改造前街道照片

3.2 原真呈现

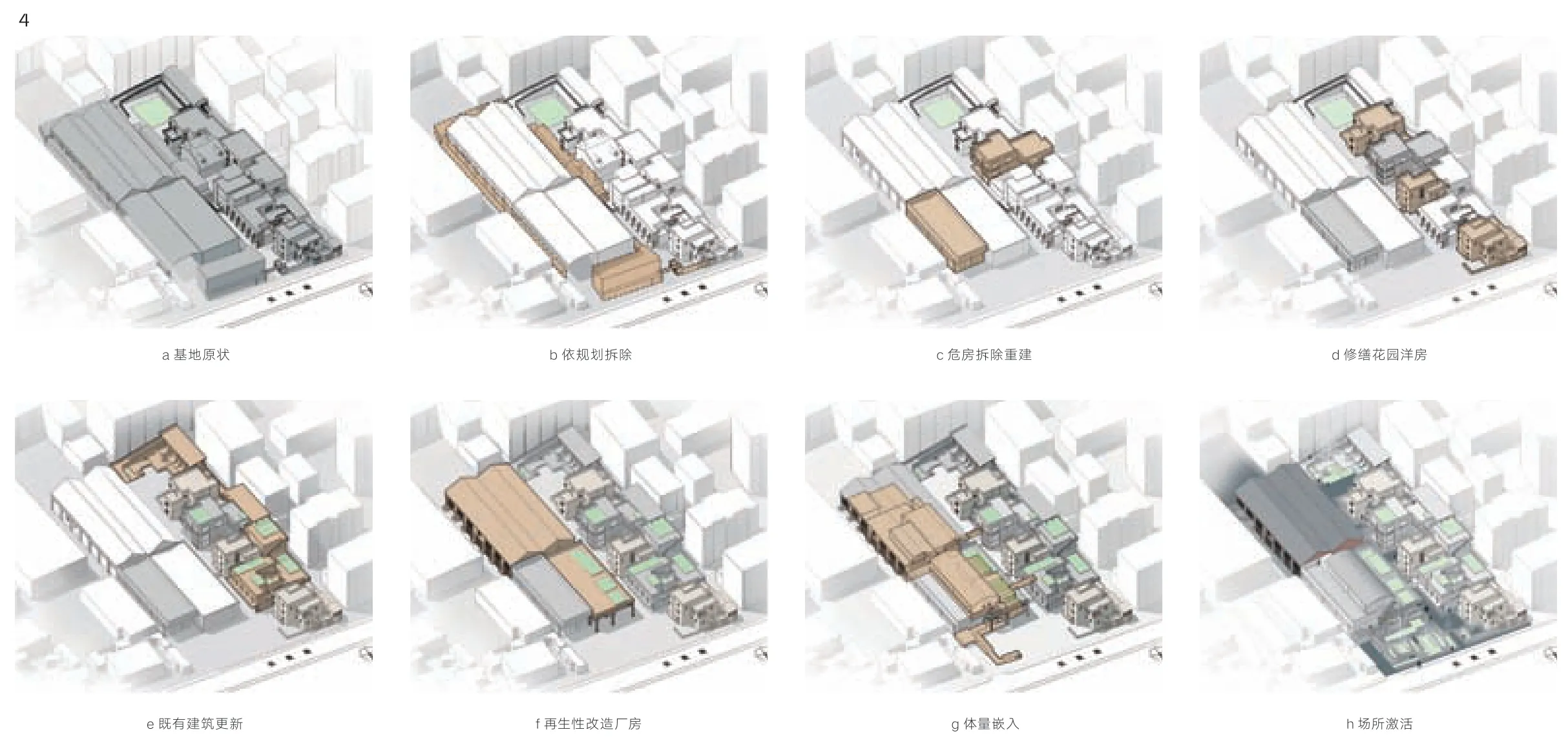

然而,随着时间流逝及不同使用功能的先后植入,不同时期建筑的原本面貌变得越来越模糊。设计通过现场调研及资料查阅,针对不同年代和风格的建筑进行甄别,采取四级分级保护改造策略,即拆除重建、修缮、再生性改造与既有建筑更新。

依规划,临街建筑及公共通道上的违章搭建需拆除。此外,两栋20世纪80年代后建设的简易轻钢结构棚架及砖混楼房的结构已岌岌可危,因此予以拆除并按原轮廓复建(图4a-4c)。三座花园洋房是较为少见的现代风格样式:平屋面,线脚简洁克制,钢窗间有红色清水砖墙。对此,设计采取修缮的方式恢复外立面及室内空间格局(图4d)。两座20世纪60年代的工业厂房尽管形制普通,但其因承载过水泵厂及农贸市场的功能而留存在几代人的记忆中,且结构状况尚可。故设计采取再生性改造策略,在保证建筑外观大体不变的前提下,对室内空间进行较大力度的提升改造以适应新的功能和容量诉求。针对厂房外观的恢复包括剥离四周粘连的违章搭建、立面清洗修复,以及满足现行民用建筑规范的结构加固措施。为保留原始立面的肌理与时间痕迹,设计针对北侧混凝土框架厂房采取粘钢的加固方式,钢骨架间隙中原有混凝土斑驳的痕迹和凹凸的肌理仍触手可及。而对于南侧双坡顶厂房,设计采取向室内一侧加厚混凝土柱的方式来提高结构的受力性能,以此维持外立面混凝土柱与清水砖墙的原始比例(图4e)。

4 体块生成分析

5 一层平面图6 二层平面图

7 沿街立面

8 鸟瞰

320地块后期搭建的建构筑物尽管侵占了洋房当年的花园部分,但因其自下而上、自然生长的建筑体量创造出了丰富的空间体验而充满生命力。故设计没有一刀切地将其全部拆除,而是去除影响采光通风或存在安全隐患的部分,剥离原来的立面装饰,保留大部分建筑实体和空间格局。结合花园洋房,逐层梳理动线与平面布置,增设必要的楼梯和连廊,营造面貌全新但似曾相识的空间体验(图4f)。

3.3 体量嵌入

在保留街区肌理、有限度地改造建筑单体的基础上,设计依据使用需求于厂房内部置入一组新的体量以扩大使用面积。新置入的体量通过向外伸展平台、连廊等,将几组分散的建筑勾连成为一个整体。其立面与花园洋房之间的建构筑物以白色水刷石材料加以统一,局部采用中灰色铝板,中性的色调调和了基地内丰富的立面色彩。

新增体量包含面向公共通道的一系列小尺度盒体以及北侧跨厂房锚固的圆弧顶空间。两座厂房的底层立面面向公共通道打开,嵌入的盒体消解了厂房连续完整的界面,营造出凹进凸出、开合有致的空间尺度与虚实关系,与花园洋房共同形成具有对话关系、生机勃勃的沿街界面。

新增体量在北侧厂房中部冒出屋顶,圆弧形的灰色钛锌板顶面暗示了过去与美加乐农贸市场同期存在的圆弧彩钢板棚屋,与“剖面化”的厂房山墙面共同构成沿武夷路标志性的立面形象(图4g,4h)。

暖灰色拉毛粉刷立面的花园洋房、浅灰色的混凝土框架与红色清水砖墙的工业厂房仿佛被拂去灰尘一般,逐一清晰起来。后期断续新增的建筑体量宛如白色游龙,赋予地块鲜明而协调的整体形象。地块以全新面貌呈现,不变的是人们依然可以通过主街闲逛至植有大树的庭院休憩,感受丰富空间带来的探险般的体验。

4 以社区共享为出发点的公共空间营造

武夷路沿路以住宅、办公楼为主,既缺乏开放的绿地公园,也没有商业或文化广场。尽管武夷路被划定为永不拓宽的马路,但极度缺失公共开放空间仍然降低了它作为街道的吸引力,从而丧失在城市中的竞争力。对周边居民而言,武夷路的交通功能更为凸显,其所应当承载的社会交往属性因为缺少社区共享空间而变得孱弱。

同时,受上海城市发展脉络的影响,武夷路所在片区均沿东西方向生长,北侧的愚园路及南侧的昭华路也遵循此发展逻辑,片区内强壮的横向脉络之间严重缺乏联系,尤其缺少慢行连接,以至各地块可达性较差,各自孤立发展,无法产生片区联动效应。

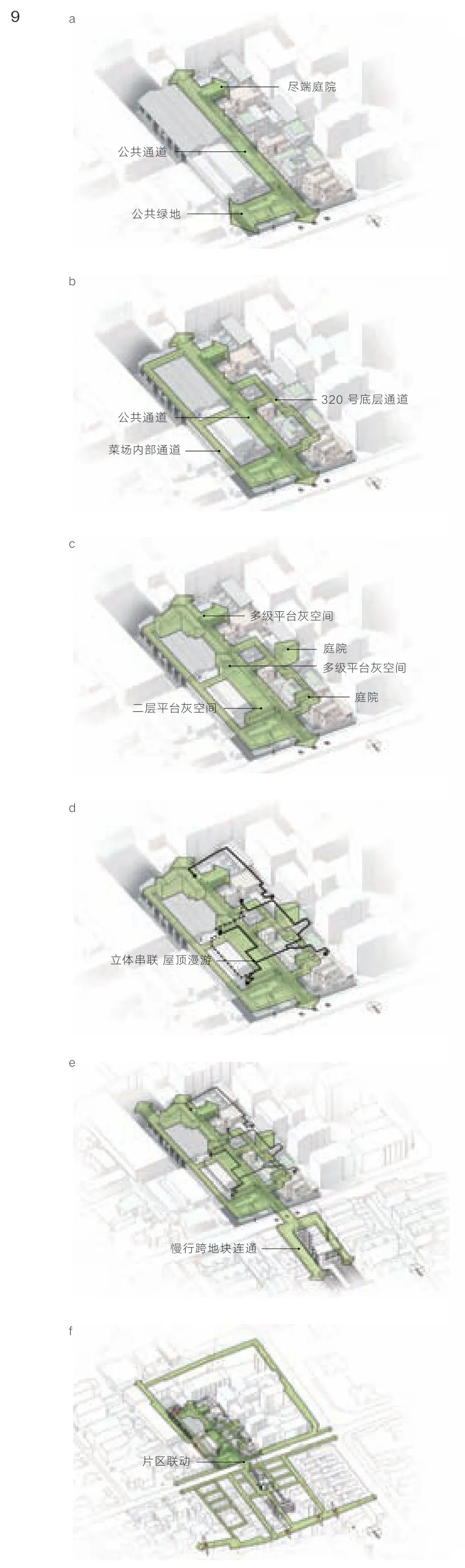

4.1 慢行成网

控规划定地块内部一条约5m宽的道路为全天候面向公众开放的公共通道,其原状仅为一条衔接了入口绿地与尽端庭院的长直道路,十分孤立且缺少变化。

在厘清花园洋房与后期搭建体量之间建筑边界的同时,设计于320号地块底部,利用建筑间的狭缝、灰空间等串联起一条次级路径与公共通道连通。相较于宽敞的公共通道,这条小径富于宽窄收放、光影变幻,时而被上部交叠的建筑体量包裹,狭窄而幽暗;时而接入一处露天的小院,空间豁然开朗,可摆放两三组室外桌椅。与此同时,地块东侧沿南北向布置的菜场为市民提供了一条公共开放的室内路径,与公共通道和小径共同形成了地块内三条南北向的公共动线。三者之间由数条东西向的联络道拉结成鱼骨状的慢行网络(图9a,9b)。

4.2 节点塑造

交织的慢行网络在几处路径交汇处生长放大,将室外广场、庭院与灰空间包裹进来,使之成为串联其上的节点空间。

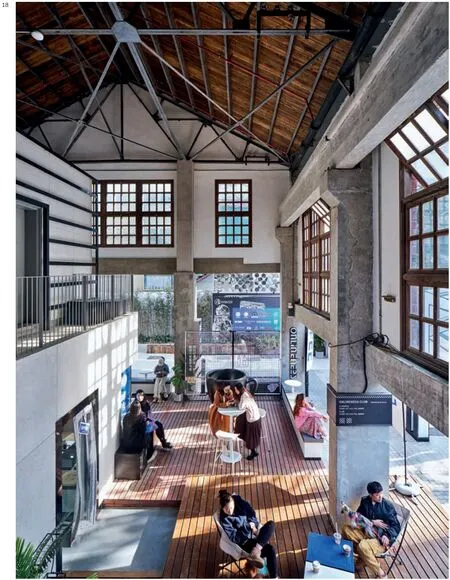

厂房内部面向公共通道新增的建筑体量与形态并非一蹴而就,一系列“房中房”盒体空间更多是出于营造公共通道界面的回应,形体上的进退高低是在公共通道转变为街道公共空间营造过程中“被动”产生的。负型的公共空间由转角处渗透进入厂房内部,错落堆叠,形成首层的檐廊、通高的骑楼以及二层的开放平台等一系列灰空间。

线性的慢行网络构建出可供通行的基本交通格局,结合绿化与休憩设施的节点空间为公众提供了驻足停留、交往互动的场所,提升了公共空间的吸引力。同时,灰空间的设置柔化了原本厂房面向公共通道僵直的室内外边界,室内功能透过可完全开启的门窗外溢至檐廊下,与街道产生互动,丰富了街道空间的使用场景(图9c)。

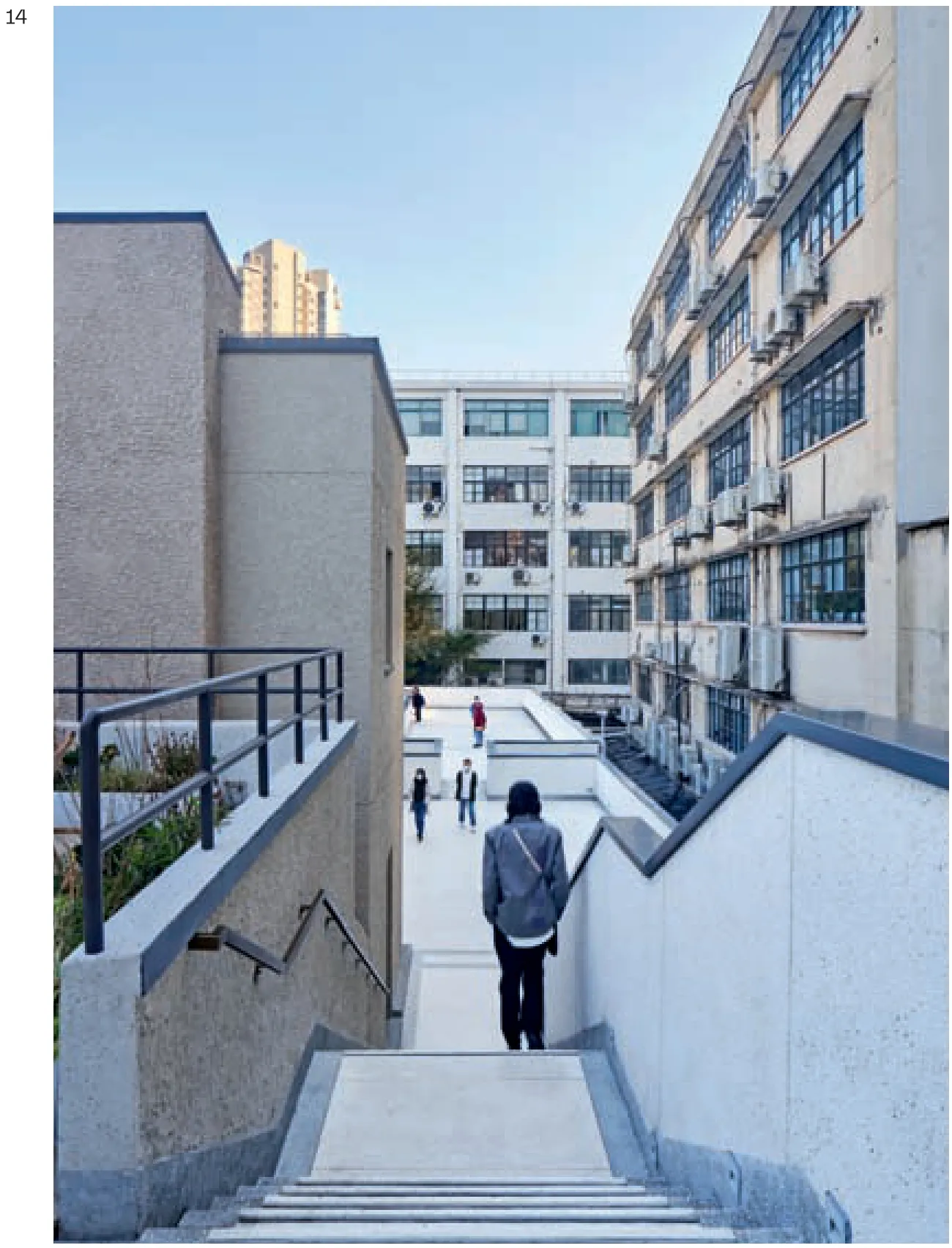

4.3 立体串联

公共垂直交通布置在这些放大的节点处,以明显的视觉形象将人流向上引导至夹层平台及屋面。经过清理与整合的屋面释放出大量可向公众开放的露台,拓展了相邻室内的使用空间。不同标高的露台通过连廊与楼梯连接成一条起伏变化的空中漫游路径,为公众提供了俯瞰武夷路片区的不同视角(图9d)。

4.4 脉络疏通

慢行脉络的疏通并未局限于基地内部,而是将南北两侧相邻地块均纳入与片区慢行连通的统筹范围,试图从城市设计层面给予首层慢行空间跨地块连通的设计指引,以期带动相邻地块的渐进式更新,从而改善区域的慢行交通状况。

本案地块除面向武夷路一侧开放之外,另外三边均有围墙与相邻地块阻隔,尤其南端的界墙阻断了公共通道向南的延伸。地块南侧相邻一处办公地块,其内部以一栋2层楼的简易房屋和一座庭院贴邻界墙,并通过骑楼空间与昭化路连通。远期,若拆除界墙、打通简易房屋的底层空间,连接公共通道与办公地块内庭院,从而无阻碍抵达昭化路,则可极大提升武夷路与昭化路的南北向联系。

武夷路北侧片区同样存在可能疏通的慢行断点,它们或是界墙或是违章搭建的简易棚屋。除了与本案地块同步更新的333、335地块之外,与其二者相邻的地块远期也将更新为办公文创产业空间。倾向公共性的功能定位使得取消界墙成为可能,由此便可梳理出各地块内部垂直于武夷路的南北向通道,以及这些地块北端与居民区相接处的一条东西向窄巷道,从而实现安化路至安西路的慢行连通,并通过数条南北向通道与武夷路连接,由此织补一片联系安化路、安西路、武夷路乃至昭华路的片区慢行空间(图9e,9f)。

9 公共空间营造

路径交织、立体复合的慢行网络串联起丰富的节点空间,勾连了室内外场所,激发了地块的活力。同时,慢行网络向外扩展延伸,企图从更大尺度提升片区的可达性和连通性,使本案成为相对拥挤的武夷路上一处向腹地延伸的公共空间,成为市民闲逛的好去处。

5 以多元共荣为目标的复合功能引导

城市更新项目通过业态升级将会吸引消费层级更高的人群,一定程度上将挤占原住民的生存空间。如何平衡二者的需求和利益,是更新项目中不可回避的问题。

5.1 创新型业态引入

此次改造更新后,基地内原有江苏路街道卫生服务中心迁出,菜场功能得到保留并优化升级,同时植入了文创、餐饮及创新型业态。场景营造的丰富性和基地环境的复杂度吸引了不少新锐商户的入驻,其中不乏“首店”。定位前沿、格调独特的店铺进一步吸引了大量社区以外的人群前来体验参观,使武夷320项目快速成为互联网社交平台上燃爆的“打卡点”,激发了社区活力、重建了社区关系。同时,业态的更新升级也创造了一定数量的就业岗位,从而带动了片区的经济增长。

5.2 社区型业态强化

从方案伊始,设计就十分注重社区功能的回归及其品质的保障。除了优化菜场自身的物理环境之外,设计坚持将菜场的主入口设于武夷路,以保证其在地块内的重要性及对于社区居民的高可达性和便捷性。同时留出菜场与公共通道之间的连通道,避免菜场成为被孤立的地块死角。设计设想其他商业行为与买菜之间是相互融合的,人们可以端着咖啡顺道买把小菜。新的菜场铺位包含了60%的老商户,一定程度上维系了原来的社区关系。菜场内部除了买菜功能外,还设置了裁缝铺、锁匠店等便民服务设施。

此外,锚固于北侧厂房中部的圆弧形屋顶体量,在规划设计中被策划为地块的核心场所——文创主题的共享空间,具有一定经营性的同时也成为社区客厅,可供定期举办展览、讲座、活动等。该空间包含2层,下层与混凝土厂房框架内的平台灰空间相连,上层与屋顶露台平接,良好的可达性与极佳的室内外互动性进一步强化其作为核心功能空间的定位,同时它也成为公共慢行系统中一个重要的功能节点。

最终,招商结果呈现出一定的绅士化倾向。社区客厅变成了露营主题餐厅,菜场与主街之间的连通道加上了门禁,灰空间被小业主划分作为外摆区并且拒绝向非消费客人开放。业态升级是城市更新的核心部分,但是与社区的交融共生也同样重要。我们创造了多样化的灰空间以鼓励室内功能向室外渗透与蔓延,同时重视公众对这些空间的使用与参与度。能级提升带来了物理环境的品质提升,共享开放与使用人群的多样性则为地块注入了源源不断的活力,二者互惠共生(图10)。

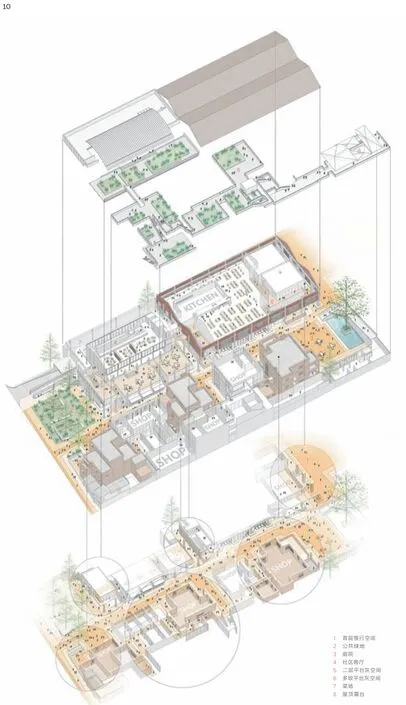

10 活力空间轴测图

6 结语

武夷320项目是一次面对上海高密度中心城区复杂环境的更新项目,设计通过梳理核心问题并针对性地给予回应,使一处隐匿而凋敝的地块得以重获新生。物理环境的更新保留了基地最初的历史叠合感和空间丰富度,并将地块锚固于更大范围的城市街区,优化了片区的慢行体验,提升了场所的共享属性。升级的菜场、新增的绿地以及入驻的新型业态,极大提升了地块的产业能级。同时,我们仍然保有它与社区化、亲民化进一步和谐共生的期待,希望未来成为一个“烟火气”与“时尚感”并存的场所。

设计通过现场调研及资料查阅,针对不同年代和风格的建筑进行甄别,采取四级分级保护改造的策略,即拆除重建、修缮、再生性改造与既有建筑更新。

Through site investigation and data review,the design identifies buildings of different ages and styles,and adopts four-level protection and renovation strategy,namely demolition and reconstruction,repair,regeneration and renewal of existing buildings.

在保留街区肌理、有限度地改造建筑单体的基础上,依据使用需求于厂房内部置入一组新的体量以扩大使用面积。开合有致的空间尺度与虚实关系,与花园洋房一同形成具有对话关系、生机勃勃的沿街界面。

On the basis of retaining the texture of the block and transforming the monomer building to a certain extent,a group of new volumes are inserted into the workshop to expand the use area according to the use requirements.The open and close space scale and the relationship between virtual and real,together with the garden house to form a dialogue relationship,vibrant along the street interface.

新增体量包含面向公共通道的一系列小尺度盒体以及北侧跨厂房锚固的圆弧顶空间。两座厂房的底层立面面向公共通道打开,嵌入的盒体消解了厂房连续完整的界面。

The new volume contains a series of small scale boxes facing the public access and a circular roof space anchored across the workshop on the north side.The ground floor of the two workshops open to the public access,and the embedded boxes dissolve the continuous and complete interface of the workshops.

11 庭院回望公共通道

业主:上海新长宁(集团)有限公司

建设地点:上海市长宁区武夷路320 弄

方案设计:同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司原作设计工作室

设计团队:章明、张姿、秦曙、苏婷、羊青园、李雪峰、叶佳怡

合作设计:OUR 都市再生

用地面积:5 722m

总建筑面积:5 985m

设计时间:2019—2021

建成时间:2021.10

摄影:章鱼见筑

12 屋顶露台俯瞰公共通道

13 屋顶露台俯瞰公共通道

14 屋顶露台俯瞰公共通道

15 厂房内置入盒体

16 菜场朝向武夷路

17 巷道

18 厂房内灰空间