青年群体婚姻满意度受原生家庭同胞影响吗?*

徐济益,赵 月

(安徽工业大学公共管理与法学院,安徽 马鞍山 243032)

引 言

民政部2020年公布的民政事业发展统计公报数据显示,2019年全年办理结婚登记927.3万对,比上年下降8.5个百分点,办理离婚手续470.1万对,较上年增长5.4个百分点;离结率①离结率指离婚与结婚之比。连续17年上涨,2019年更是高达50.7%。在日益壮大的“离婚大军”中,80后、90后的青年是其中主力,占所有离婚夫妻总数的75%。离婚率居高不下的社会风潮既使适婚人口对婚姻产生恐慌心态,本能地抗拒进入婚姻,又给在婚人口带来了更大的心理压力,激化了因离婚率上升而引发的对家庭稳定性尤其是对青年群体婚姻稳定性的担忧和焦虑。离婚虽是个人的行为选择,看似只改变了夫妻双方的人口社会属性以及契约身份,但实质上婚姻解体的影响不仅波及个人,更溢出并直接触及其背后家庭的稳定性及其长期发展能力建设②杨菊华、孙超:《我国离婚率变动趋势及离婚态人群特征分析》,《北京行政学院学报》2021年第2期。,进而给社会的和谐与稳定带来深刻的影响。从我国的生育政策来考察,新中国成立以来生育政策历经的几番变迁都是党中央基于当时经济社会发展和人口发展变化所做出的重大决策,大体上经历了从鼓励生育到节制生育,再到限制生育,最后向鼓励生育演变的过程。①李建伟、周灵灵:《中国人口政策与人口结构及未来发展趋势》,《经济学动态》2018年第12期。

第一阶段,新中国成立初期生育政策由鼓励生育向节制生育的演变。新中国成立初期,在资本匮乏、生产技术落后的经济社会背景下,劳动力数量成了影响国民经济恢复和发展的关键因素。鉴于此,国家卫生部颁布《限制节育及人工流产暂行办法》,禁止打胎、鼓励生育的政策得以在全国范围内大力推行,人口自然增长率高达20%以上。随后不久,人口的快速增长弊端开始显现,粮食产需严重不平衡,国家开始逐渐认识到节制生育的必要性。1956年党的八大在《关于发展国民经济的第二个五年计划的建议的报告》中明确指出,第二个五年计划期间,必须继续发展卫生医疗事业并且适当地提倡节制生育。这一报告进一步统一了全党、全社会对节制生育的认识,由此,我国的生育政策实现了由鼓励生育向节制生育的转变。

第二阶段,改革开放后生育政策由节制生育向限制生育的演变。严峻的人口增长形势给就业市场带来了巨大冲击。尤其在改革开放前后,鼓励生育时期出生的人口陆续进入就业年龄,而当时国民经济难以同一时间大量吸收新增就业人口。在此背景下,限制生育,控制人口增长对于经济发展而言尤为重要。因此,1980年以后中国实行严格的计划生育政策,提倡“一对夫妻只生育一个孩子”,并于1982年正式将计划生育作为基本国策写入宪法之中。在政策执行和落实的过程中,党中央、国务院不断下发工作指示,细化工作安排,对不同情况进行分类指导。具体而言,严格把控城市生育,国家干部和职工、城镇居民,除第一个孩子去世或无法成长为正常劳动力等特殊情况外,一对夫妇只能生育一个孩子;有序把控农村生育,提倡一对夫妇只能生育一个孩子,确有实际困难或只育有一女的,经过审批可以生二胎。对于违反计划生育规定的夫妇,给予经济上的处罚和行政及纪律上的处分。我国第六次人口普查报告显示,我国人口出生率逐年下降,从1980年的18.21%降至2010年的11.90%,人口自然增长率由1980年的11.87%降至2010年的4.79%。

第三阶段,2010年后生育政策由限制生育向鼓励生育的演变。2010年是我国劳动力供需格局发生重大转变的关键节点,国民经济在金融危机的冲击下增速陷入衰退。在政府强力扩张性政策的刺激下,经济增速持续回暖导致劳动力需求倍增。但多年计划生育政策导致劳动人口越来越少,就业市场面临严重“用工荒”,劳动力供需格局由供给过剩逐步向供给不足转变。2010年,非劳动人口占总人口的比重达27.7%,抚养比②是指在人口当中,非劳动年龄人口对劳动年龄人口数之比。抚养比越大,表明劳动力人均承担的抚养人数就越多,即意味着劳动力的抚养负担就越重。也提高到38.2%。劳动力供需格局的转变、多年计划生育政策导致的人口低增长和人口老龄化的快速攀升引起社会对中国未来经济社会发展和人口发展的各种担忧。在综合评判当下人口结构和人口发展趋势基础上,中央政府从2013年开始正式调整限制生育的人口政策。2013年年底,党的十八届三中全会通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,启动实施“单独二孩”政策。2015年,党的十八届五中全会决定全面实施“全面二孩”政策。2021年8月,全国人大常委会会议表决通过了关于修改人口与计划生育法的决定,启动实施“三孩政策”。生育政策由限制生育向鼓励生育转变并未带来预期的生育率的提升,人口出生率由2013年的12.08%降至2020年的8.5%。中国低生育现实的形成有复杂深刻的经济社会发展、制度变迁等方面原因,但除了“不敢生”“生不起”等经济层面的桎梏,还有“不想生”这一观念层面的阻碍。在宏观层面上,如何构建有效的社会支持系统给予育龄夫妇以经济上的保障成为人口学研究领域备受关注的议题。但在微观视域下的家庭动态,包括来自“大孩”的阻力和生育“多孩”后对家庭原有平衡被打破的担忧,以及在这一过程中新形成的同胞关系对个体的影响是否会持续延伸至其新组建的核心家庭,又会产生何种影响并未得到充分关注。

一、文献综述

在生育日益受到关注的背景下,关于婚姻满意度的研究成为社会学的重要议题之一。婚姻满意度作为已婚夫妻对婚姻关系满意程度的一种主观评估①Perry,S. L.,From Bad to Worse? Pornography Consumption,Spousal Religiosity Gender,and Marital Quality,Sociological Forum,no.2 (2016),pp.441-464.,影响其在婚姻中的行为选择,更会对婚姻稳定性产生重要影响。②徐安琪:《离婚风险的影响机制——一个综合解释模型探讨》,《社会学研究》2012年第2期。哪些因素会影响个体的婚姻满意度,以及它们是通过何种机制发挥影响的,是很多研究试图回答的问题。

原生家庭即为讨论的诸多因素之一。原生家庭是个体最先接触的生长环境,更是个体习得沟通与建立亲密关系的最基本场所。③Liu,L.,Xu,L.,Luo,F.,&Li,Y.,Intergenerational transmission of interpersonal strengths: The role of parent gender,family processes,and child characteristics,Journal of Adolescence,no.6 (2018),pp.67-69.生活在其中的个体在亲密关系、婚姻选择中倾向于重复他们在原生家庭中学到的相关模式。原生家庭对个体情感功能的影响不仅存在于恋爱关系中,还存在于已婚成人中,即原生家庭对个体亲密关系的影响是长期而深远的。

许多既有研究都认为,代际关系作为原生家庭中最重要的也是最主要的关系,对个体婚姻满意度存在最直接的影响。早期研究认为,父母婚姻破裂对其子女未来亲密关系的负面影响不是暂时的而是持续的。④Amato,P.R.and B.Keith,Parental Divorce and the Well-being of Children: a Meta-analysis,Psychological Bulletin,no.1 (1999),pp.26-46.与一直在完整家庭里长大的成年人相比,孩提时代经历过父母离异的个体对离婚更加宽容⑤Tasker,F.L.and M.P.Richards,Adolescents Attitudes toward Marriage and Marita Prospects after Parental Divorce:a Review,Journal of Adolescent Research,no.9 (1994),pp.340-362.,形成通过离婚来解决婚姻问题的固有思维。⑥徐安琪、叶文振:《父母离婚对子女的影响及其制约因素》,《中国社会科学》2001年第8期。但随后的一些研究并未发现父母离异与子女婚姻满意度间有显著关联。⑦刘莉:《试论父母离婚后的未成年子女问题》,《宁夏社会科学》2005年第6期。其中一个重要原因是,婚姻破裂虽对学龄子女的心理发展和社会适应存在消极影响,但其负效应能被父母的尽心照顾以及无歧视的社会环境所中和。也有研究指出,子女婚姻满意度与其父母的社会经济地位呈显著正相关,即“拥有高学历、高收入父母”的夫妻婚姻满意度明显高于拥有“低学历、低收入父母”的夫妻。⑧申顺芬:《婚姻满意度研究:以山东省为例》,《人口研究》2013年第4期。持相反观点的学者认为,子女与父母的亲密度是其婚姻满意度的预示器,过低的亲子亲密度易导致个体陷入孤独疏离的情绪困境⑨方杰、孙雅文:《孤独感对大学生社交焦虑的影响:有调节的中介模型》,《心理研究》2018年第1期。,难以与伴侣建立积极的情绪连接;而健康的亲子亲密度使个体善于换位思考,能够在亲密关系中体验到更多的满足感。⑩毋嫘、邓林涛:《原生家庭功能和共依附对亲密关系质量的影响:一个有调节的中介模型》,《心理科学》2019年第4期。已有研究显示,原生家庭确实会对青年的婚姻满意度产生影响;但作为原生家庭中另一重要组成部分——原生家庭同胞是否会影响青年婚姻满意度,目前尚未有研究探讨这个问题。

父母、同胞共同构成了个体的原生家庭。不仅父母的行为、认知等会影响个体,家庭同胞作为原生家庭重要成员,其行为、认知、情感等也会对其他同胞个体产生影响。如果不将原生家庭同胞因素纳入考量,就无法形成完整闭环的婚姻满意度分析框架。加之自2015年“全面二孩”政策实施后,中国人口的低生育形势并未改变。2021年8月,“三孩政策”正式入法。这一举措能否切实提振我国生育水平尚未可知。我国低生育形势成因复杂,既有为人父母的青年群体的生育与抚养意愿问题,也有家庭中“大孩”的隐忧和阻力。探讨目前青年群体婚姻满意度是否受到原生家庭同胞的影响,既是学术研究的需要,更是回应社会关切的务实之举。因此,本文将分析脉络放置在原生家庭同胞因素,选取2015年中国社会状况综合调查数据(CSS)并结合实地调研数据,建构二元Logit回归模型,对当代青年群体婚姻满意度影响因素及其内在关系展开分析探讨,更多留意原生家庭同胞因素的影响力,冀为当下提高青年群体的婚姻满意度找到发力点,对“三孩政策”推进形成一定的驱动力。

二、理论基础与研究假设

有学者将原生家庭对个体的影响称为“代际影响”。已有研究通常基于代际视角,比较不同个体婚姻满意度的差别及影响因素。①吴雨薇:《论原生家庭对个体发展的影响——从家庭系统理论出发》,《泉州师范学院学报》2017年第3期。②许皓玮:《原生家庭结构对女性多子女生育意愿的影响研究——以生育观念形成为视角》,《劳动保障世界》2018年第18期。③王文娟:《从投射性认同角度谈原生家庭对个体亲密关系的影响》,《心理技术与应用》2015年第7期。这些研究以原生家庭作为分析范围,将代际影响作为个体婚姻满意度差异产生的重要“基础”。虽然基于代际视角来探讨个体婚姻满意度的差异,能够明晰原生家庭会对个体婚姻满意度产生影响这一基本事实,但是忽略了原生家庭中另一重要主体——同胞对个体婚姻满意度的影响。因此,本文将青年婚姻满意度置于原生家庭范围内,以青年个体为分析对象,旨在探讨原生家庭同胞对青年婚姻满意度的影响。

家庭系统理论是20世纪50年代由美国心理学家莫里·鲍文(Murray Bowen)首次提出并进行了深入研究。鲍文在研究心理病患者家庭内部的交往和情绪活动时,发现患者与其家庭成员间在情绪上存在极大的相互作用,鲍文将其称为“共生现象”④张志学:《家庭系统理论的发展与现状》,《心理学探新》1990年第1期。。随后他继续深入研究这一现象发现,在心理病患者家庭中所观察到的情绪过程存在于所有家庭之中。二者间只有量的不同,没有质的差异。家庭成员间存在强烈的情绪联系,他们相互纠缠、相互影响,并将每个家庭成员都卷入到情感联系之中。据此,鲍文认为家庭就是一个基本的情绪单位,任一家庭成员所表现出的情绪以及产生的心理问题都与其他家庭成员息息相关。

与既往的精神分析理论不同,家庭系统理论认为,个体的心理发展是社会系统作用的结果,而家庭系统又是社会系统下的一个重要分支,个体的发展与所处的家庭有着千丝万缕的联系。家庭系统理论将家庭看作一个系统,一个稳定的互动系统,每个家庭成员都是系统的组成部分。它以一个整体的视角看待个体发展,强调在家庭这个系统中每个家庭成员的行为、情绪等互相作用以及对彼此造成的影响。⑤Kerr,M.E.,Chronie Anxiety and Defining a Self,Atlanic,1988.家庭系统理论中最核心的概念即“三角”——它是描述三人关系系统的动力模式。父、母、子女的关系是家庭中最典型的情感“三角”,是包含了三个人在内的最小的稳定情感系统。依据这一角色关系,可以将整体性家庭系统降阶为“夫妻”和“亲子”次系统。在家庭生活中,如果没有什么外来压力,家庭成员的焦虑较小,三人间建立的关系非常稳定、平静,次系统也运行有序。但当焦虑水平增加时,常常是有第四者(第二个子女)参与到“三角”关系中,打破了原有的平衡状态,将“三角”关系扩展为“四角”关系;焦虑可能在其中每两个人之间产生,也可能转移到另外两个人身上。这使得“四角”比“三角”更加复杂和微妙。

第二个子女的出生一方面会引起原有家庭成员及次系统的调整,另一方面也会生成新的角色和关系系统——同胞次系统。⑥刘婷婷:《从“一孩”到“二孩”:家庭系统的转变与调适》,《中国青年研究》2017年第10期。新形成的同胞次系统是个体学习和实践同伴关系的重要场所。⑦Hall,J.B.,&Hinde,J.S.,Attachment relationships within a family system. Infant Mental Health Journal,no.3 (1991),pp.187-200.同胞也是个体接触最频繁、最紧密的同伴。个体与其同胞的关系模式会影响他未来的人际关系甚至是亲密关系。⑧Haring,S.B.,&Sabatelli R.,An Intergenerational Examination of Patterns of Individual and Family Adjustment,Journal of Marriage and the Family,no.4 (1998),pp.903-911.尤其在重视家庭血缘关系的我国,同胞并不因个体结婚成家而与其分离,而是始终参与到个体的婚姻家庭生活中,与个体在赡养父母、管教子女、财务等方面经常互动并提供支持。同胞提供的家庭支持会影响个体的婚姻质量和婚姻满意度。①Raschke,H.J.,Family Structure,Family Happiness,and Their Effect on College Students'Personal and Social Adjustment,Family Court Review,no.15 (1977),pp.30-33.同胞提供的家庭支持按资源供给类型可分为经济支持、工具支持和情感支持。②Cobb,S.,Presidential Address:Social Support As a Moderator of Life Stress,Psychosomatic Medicine,no.5(1976),pp.300-314.从婚姻经济学的角度来看,个体通过婚姻实现效用最大化,同胞提供的三类家庭支持扩大了个体核心家庭整体的预算约束,从而提升其与配偶的婚姻效用。但不同个体对同胞提供的家庭支持有不同的反应,即并非所有获得同胞支持的个体都能提升婚姻效用。一些个体可能由于同胞的过度代劳而更少参与家庭事务,对核心家庭的卷入感和认同感也随之降低,婚姻质量由此受损。但目前国内尚无研究系统探讨同胞提供的不同类型家庭支持对个体婚姻满意度的影响。

我国家庭是以血缘和姻缘关系为基础组成的社会单位。血缘纽带将个体脱离原生家庭后组建的核心家庭与其原生家庭紧密联系在一起,新的核心家庭通常能够及时、全面地得到来自同胞的扶持与帮助。这些原生家庭同胞所提供的经济支持、工具支持与情感支持能帮助个体应对经济困难、夫妻冲突、小孩的短期照料问题,从而有效缓解个体家庭冲突,减少家庭压力,促进婚姻和谐与家庭稳定。据此,本文提出如下假设。

假设1:原生家庭同胞会对青年群体婚姻满意度产生影响。

1a:同胞提供的经济支持越多,青年群体婚姻满意度越高。

1b:同胞提供的工具支持越多,青年群体婚姻满意度越高。

1c:同胞提供的情感支持越多,青年群体婚姻满意度越高。

三、模型、数据和变量

(一)样本概况

本文基于2015年中国社会状况综合调查(以下简称CSS),同时结合实地问卷调研,共提取550份有效数据。CSS中有专门针对个人对婚姻的心理感知的专项调查,能够支撑起本文对青年婚姻满意度的测度需要。但CSS中有关原生家庭同胞的数据不足,因而结合实地问卷调研,补足相关数据以满足研究需要。本文研究对象是青年群体,样本年龄段分布于20—44 岁间,每个样本都拥有一个及以上原生家庭同胞。考虑到数据的有效性和代表性,课题组选取了东、中、西部具有代表性的省份进行调查。在东部,选取了东北的辽宁省,华北的河北省,华东的上海市、江苏省、浙江省、安徽省和华南的广东省;在中部,选取了湖南省和湖北省;在西部,选取了西北的甘肃省和西南的云南省,所得样本共计550个。样本能够有效体现原生家庭同胞对青年群体婚姻满意度的影响,且其中的性别、年龄等结构均与原数据库类似,不存在显著变化。

(二)模型选择

本研究中的被解释变量婚姻满意度,是典型的二分类变量,适用于二元Logit回归模型。设被解释变量婚姻满意度为y,对婚姻不满意赋值“0”,对婚姻满意赋值“1”。影响y 的n 个解释变量分别记为X1,X2,X3……Xn。设对婚姻满意事件发生的条件概率为Pi=(y=1丨X),(1-Pi)则表示对婚姻不满意事件发生的概率。它们均是由解释变量向量X构成的非线性函数:

(1)式和(2)式中,α为常数项;n为解释变量的个数;βi是解释变量的系数,反映解释变量对被解释变量婚姻满意度的影响方向及程度。

(三)变量设计

1.因变量

设定青年群体婚姻满意度为因变量,由于个体间存在差异,所以对婚姻的满意程度也会“因人而异”。为了更好地刻画被调查者的主观满意度,使用的是问卷调研的方式。在问卷中,设置“总体上说,您觉得您的婚姻生活幸福吗?”来测量婚姻满意度,选项分别为“很不满意、不满意、一般、满意、非常满意”,将前三项归为不满意,将第四、第五项归为“满意”。

2.核心自变量

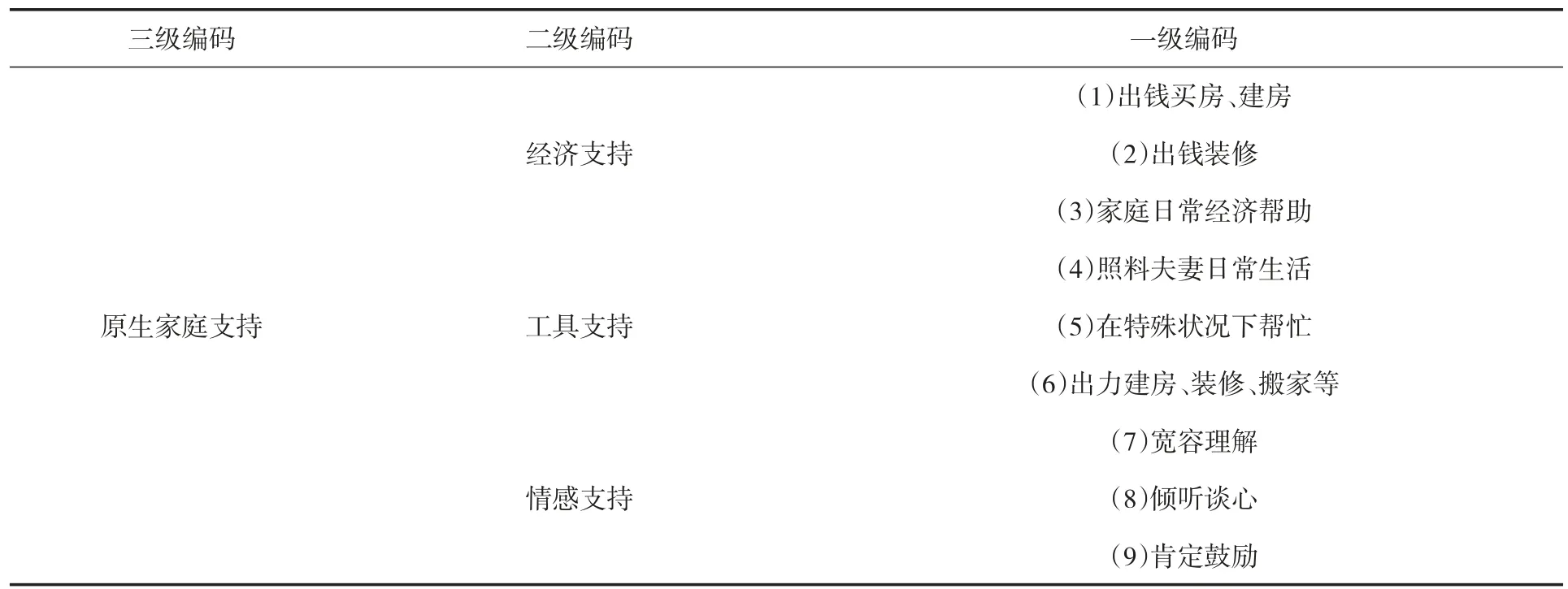

本文将原生家庭同胞提供的家庭支持设为婚姻满意度的核心自变量,并进一步划分为经济支持、工具支持和情感支持。参考袁晓娇,方晓义等编制的原生家庭支持量表①袁晓娇、方晓义:《中国夫妻的原生家庭支持及其与婚姻质量的关系》,《中国临床心理学杂志》2016年第3期。,问卷共9个条目,从经济支持、工具支持、情感支持三个维度评估青年感知的原生家庭同胞提供的家庭支持。采用5点计分,分数越高代表原生家庭同胞对青年的支持越多。具体条目详见表1。本研究中,原生家庭同胞提供的家庭支持各维度的内部一致性系数在0.855—0.877之间,表明量表的可靠性高。

表1 原生家庭支持量表

3.控制变量

参考已有研究将一些可能影响婚姻满意度的变量划分为个人特征和家庭特征,设立下列个人特征控制变量。①性别。由于性别社会化差异存在,男女对同一事件的感知和应对存在差异;女性更易受到人际关系、家庭关系的影响,受到更大的心理冲击。因此,婚姻满意度影响因素在不同性别间作用不一,男性赋值“1”,女性赋值“0”。②年龄。不同年龄段的家庭观念、婚姻责任不同,相应的,其婚姻满意度也不同。换言之,年龄可能会影响婚姻满意度。变量取值被调查者实际年龄。③健康状况。不健康的青年可能面临更为严峻的家庭压力,从而降低其婚姻满意度。变量根据受访者健康状况,健康赋值“1”,不健康赋值“0”。④是否初婚。变量依据受访者的婚姻状况,初婚赋值“1”,非初婚赋值“0”。⑤学历。一般来说,教育能够提高个体的认知和非认知能力,使个体善于倾听,对配偶具有更强的同理心和更多的体谅,从而减少家庭矛盾,提升婚姻质量。将学历由低到高赋值“0—4”。同时选择以下家庭特征操作化为控制变量。①家庭年收入。家庭年收入水平直接影响个体生活质量,从而影响个体的婚姻满意度。将家庭年收入水平由低到高赋值“1—5”。②是否孕育子女。既往研究发现有无子女对夫妻的婚姻满意度甚至婚姻稳定性都产生巨大影响,拥有子女的家庭,既可能从抚育子女过程中获得满足,更体贴理解伴侣,从而提高婚姻满意度;也可能由于家庭开支剧增,教育观念存在分歧等导致婚姻满意度降低。①蔡玲:《青年婚姻满意度影响因素研究》,《当代青年研究》2013年第3期。变量根据是否孕育子女,无子女赋值“0”,有子女赋值“1”。③家庭户口性质。不同的成长环境会形塑出不同的思考模式和行为方式。在城市长大的年轻人与在农村长大的年轻人对婚姻的看法和选择不同。这可能会进一步导致其婚姻满意度的差异。变量描述性信息详见表2。

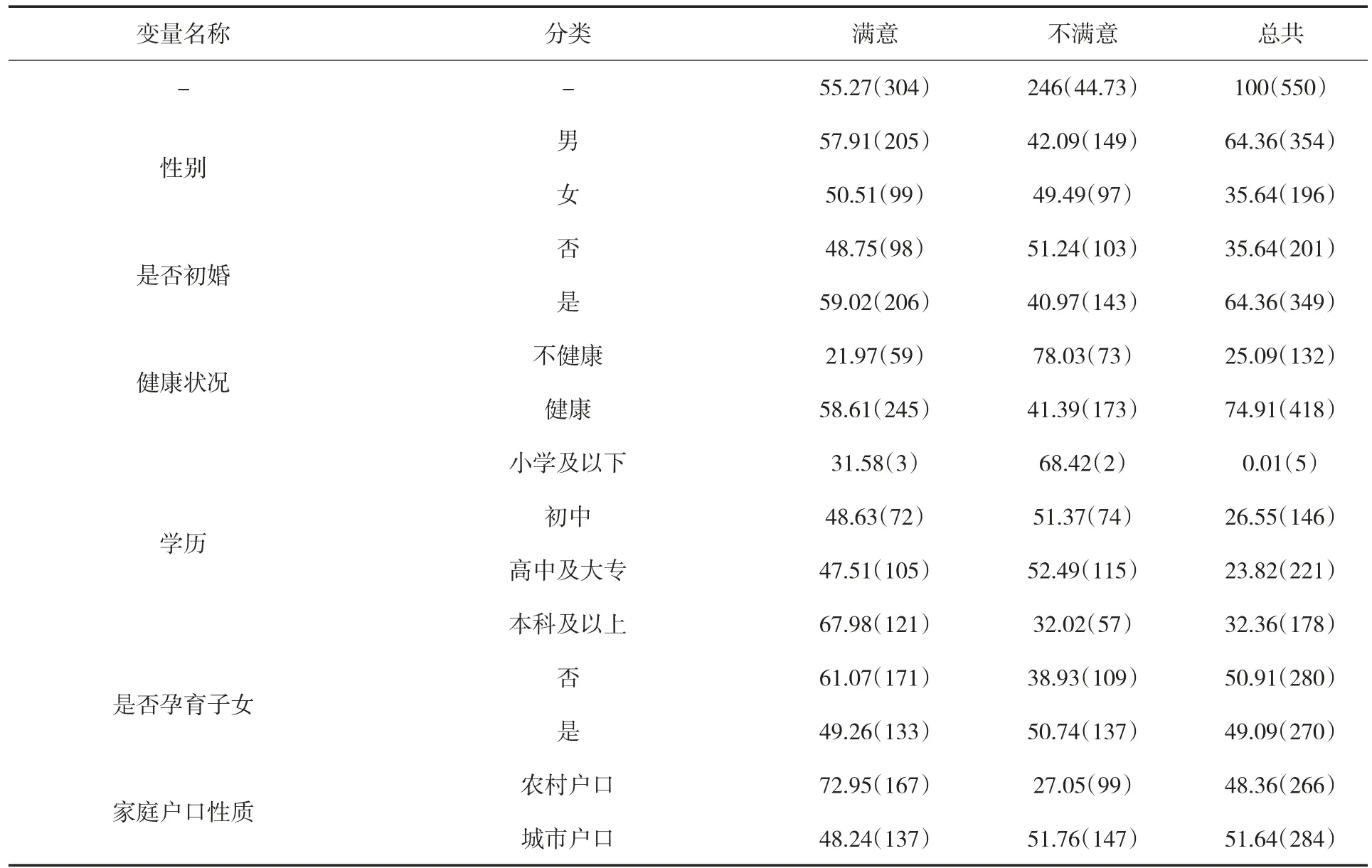

表2 自变量和控制变量的描述性信息

四、实证分析

(一)青年群体婚姻满意与控制变量的交叉关系

本次调查结果显示(表2),550名已婚青年群体中对婚姻满意的有304人,占55.27%;对婚姻不满意的有246人,占44.73%,近一半的青年对婚姻不满意。

从性别角度看,男性对婚姻满意的比例(57.91%)高于女性(50.51%)。健康状况与婚姻满意度之间存在一定的相关性,健康青年对婚姻的满意度高于不健康的青年。从学历来看,青年婚姻满意度随学历的提高而提高。有子女的青年婚姻满意度明显低于无子女青年。从城乡差异的角度来看,农村青年和城市青年的婚姻满意度存在显著差异(72.95%和48.24%)。

(二)模型估计结果

本文运用Logit回归模型分析原生家庭同胞对青年婚姻满意度的影响。模型1(表3)显示,原生家庭同胞提供的经济支持、工具支持以及情感支持对青年婚姻满意度均具有显著促进作用(假设1a、1b、1c成立)。具体来看,同胞提供的经济支持一方面能有效缓解青年婚后经济压力,缓和家庭矛盾;另一方面能发挥恩情的作用,因来自配偶原生家庭同胞提供的经济支持而对配偶产生感激之情,进而对婚姻满意度产生积极影响。同胞提供的工具支持帮助青年分担家庭事务压力,增强青年对家庭的认同感。同胞提供的情感支持通过肯定、确认来帮助青年培养和维持对配偶的满意度,也利于配偶感觉到自己被伴侣最重要的社会关系网络接纳,从而利于提升婚姻满意度。

表3 青年群体婚姻满意度与控制变量的交叉关系

模型2(表4)显示,加入控制变量后,核心自变量仍旧通过显著性检验表现出与模型1一致的影响,表明模型结果稳定可靠。在控制变量中,与男性相比,女性婚姻满意度更低。这可能由于性别社会化存在差异,女性对压力事件的感知更敏感,更易受到来自家庭方面的影响导致其婚姻满意度降低。青年婚姻满意度随着其年龄的增加而下降,随着年龄的增长,青年面临着更严峻的家庭生活压力,既需要赡养父母,又要兼顾抚育子女,长期处于高压环境会影响青年对于家庭以及婚姻的认知,继而影响其婚姻满意度及婚姻稳定性。与家庭年收入低的青年相比,家庭年收入高的青年婚姻满意度更高。可能的解释是,更高的年收入意味着许多家庭冲突(如家务和照顾孩子)通过经济解决(如雇佣保姆),从而保持家庭和谐,提高婚姻满意度。孕育子女会显著降低青年婚姻满意度,随着子女的降生,青年开始扮演起父母的角色并承担起养育子女的责任。这一转变过程往往伴随着婚姻冲突的增加和婚姻质量的持续下降。①吴梦希、魏军:《二胎出生前后父母婚姻关系质量变化对头胎儿童的影响》,《学前教育研究》2021年第6期。换言之,婚姻关系只有经历子女出生带来的短期震荡后才能正式步入稳定和成熟阶段,但对一些婚姻基础薄弱的家庭而言,这一短期考验则演变为引起家庭解体的导火索。农村青年群体的婚姻满意度高于城市青年群体。中国农村遵循更为传统的婚姻观念,一旦结婚,他们就不会轻易更换伴侣,因而对伴侣的包容度很高。

表4 青年群体婚姻满意度影响因素Logit回归结果

控制变量中的健康状况、学历、是否初婚以及对青年婚姻满意度的影响没有通过显著性检验,缺乏统计学意义。

五、结论与政策建议

从家庭系统理论视角来看,生育多个子女不仅仅是家庭规模的简单扩增,也并非是既往生育经验的照搬复制,而是所有家庭成员共同组成的家庭系统的格局调整与结构重组,并由此多了一个新的角色系统——同胞次系统。同胞之间,彼此是对方接触最频繁、最紧密的同伴,相互间的情感联系也尤为紧密。在以血缘为最重要关系纽带的我国,同胞对个体的影响由原生家庭继续延伸至个体的核心家庭。

通过对青年婚姻满意度影响因素的二元Logit回归模型分析,我们发现,青年感知的来自原生家庭同胞提供的家庭支持与其婚姻满意度呈显著正相关,无论是经济支持、工具支持,还是情感支持,均对青年婚姻满意度具有明显促进作用。这些家庭支持通过缓解青年经济压力,分担青年家务压力,给予青年精神肯定、鼓励等来提升青年婚姻满意度。此外,年龄、性别、收入、是否孕育子女以及家庭户口性质,也会对青年婚姻满意度产生影响。青年随着年龄的增长、子女的出生,婚姻满意度随之降低,而又随着收入的提高而提升。同时,青年婚姻满意度也存在着性别和城乡差异,女性婚姻满意度低于男性,城市青年婚姻满意度低于农村青年。

最后,为充分实现“全面三孩”政策的预期效果,延缓人口红利的衰落,政府要关注政策本身,完善一系列利于“三孩政策”落地的政策设计,包括但不限于建设普惠性托育服务体系,保障优质教育资源供给与教育公平,减轻家庭教育成本负担;完善生育休假与生育保险制度,保障女性就业合法权益;加大税收减免、住房补贴等措施力度;对“全面二孩”政策调整前的独生子女家庭和农村计划生育双女家庭,在沿用现行奖励扶助制度和优惠政策的基础上适当提高补贴待遇等。同时,政府也应着眼于微观的家庭单位,充分重视婚姻满意度对于青年夫妻生育率的影响。青年婚姻满意度是多方因素共同影响的结果,考察这一过程中的青年原生家庭同胞因素对其婚姻满意度的影响,既是完善现有婚姻满意度分析框架的关键路径,也是优化“全面三孩”政策设计的独特视角。以原生家庭同胞对青年婚姻满意度的影响关系为发力点,做好对符合“全面三孩”政策背景下的现代生育观念的宣传,明晰生育多孩对未来的重大利好,以加快生育观念的转型,激发青年生育动力与热情。