城市绿地雾霾对老年人行为决策与身心健康的影响

杨冰慧,陈 烨

东南大学建筑学院,南京 210096

《“健康中国2030”规划纲要》中明确提出健康老龄化,“建立健全环境与健康监测、调查和风险评估制度”、“开展环境污染对人群健康影响的评价”。一直以来,南京市高度重视雾霾治理,2020年南京环境质量公报显示,PM2.5年均值31.3μg/m3,同比下降21.4%。但与WHO制定的年均浓度准则值(10μg/m3)、美日年均浓度标准(15μg/m3)仍然差距较大。当前医学研究证明,雾霾中PM2.5成分是对人体伤害最大的物质[1],其浓度越高,越容易诱发呼吸系统病症、心血管病[2]、胃肠道不良影响[3]和癌症[4]等,甚至与人抑郁指数呈显著正相关[5]。此外,其他学科对PM2.5的研究还涉及源解析[6],变化规律[7],气象因素的影响[8],土地利用的影响[9],浓度扩散模拟[10],植被对颗粒物的缓解作用[11]等方面。

快速城市化发展导致城市绿地破碎化严重,分散的小规模绿地已成为高密度中心城区居民户外活动的重要场地。作为绿地中的主要使用人群,相较室内,老年人更倾向在自然环境中活动[12]。绿地已成为家庭、工作场所之外,老年人进行社交锻炼的“第三场所”[13],能够促进其身心和社交体验,提升其整体幸福感[14]。公园绿地中的个体活动类型通常可以分为体力型和社交型两大类,对身心健康各有侧重。当前大部分学者聚焦前者,公园能通过促进体力活动的频率、时长及水平降低患肥胖、心血管病的可能性[15];社交型活动有益于心理健康,如聊天、下棋等两人及以上的社会性活动[16],能使人愉悦、缓解工作压力等[17]。

此外,绿地能通过减少空气污染改善居民健康的观点已成为景观领域学者的共识[18]。针对城市绿地,学者们多从不同尺度探讨颗粒物的时空分布规律、影响因子以及消减的作用机理等[19]。由于动态的气象条件、不均匀的地表性质、排放源的不均匀分布、地形和其他人类活动,PM浓度在时间和空间上有很大差异[20],并且绿地对PM2.5的削减在不同地点的效果也不相近[21]。综合比较城市公园、学校、居住区内的多个绿地小场所,发现地点、时间对PM2.5的浓度有极其显著的影响[22]。即使在一个公园中,不同景观要素构成的小场地的PM2.5浓度也存在显著差异且存在时间变化[23]。在影响颗粒物浓度的环境因子方面,绿地中的绿化覆盖率、天空可视因子、植物绿量、植物群落结构、种植密度、郁闭度、配置模式、绿地面积、冠层容积盖度、植物多样性等与颗粒物浓度直接相关[24]。植物群落中不同垂直高度的PM2.5浓度存在差异[25]。并且,绿地植被对颗粒物浓度的影响也取决于交通密度、污染源位置[26]。气象参数,如降水、降雪、风速风向、温度、湿度等,是影响颗粒物浓度的又一重要因素,且对不同粒径的颗粒物作用不同[11]。最终,绿地的PM2.5浓度通过植物个体的微观结构和群落生态系统的沉降、阻滞、吸附作用和一系列动态复杂的过程得到消减[27]。

以上研究聚焦雾霾暴露对人们健康的影响,雾霾在场地中的时空分布规律、消减机制等,以及老年人在绿地中活动健康效益,在绿地雾霾对老年人的行为决策以及身心状态的影响方面尚有欠缺。目前,根据官方气象数据,城市绿地存在不同程度的雾霾(以南京市为例),而老年人又存在认知功能退化,对新生事物的关注程度不足、基于新知识的感知和判断能力不足等问题。因此,绿地中的雾霾对老年人的出行决策和身心状态的影响不容忽视。

基于以上问题,本文从出行决策的角度,探索了绿地暴露与雾霾暴露对老年人群的行为与心理的双重影响机制。通过老年人对于绿地中雾霾的感知程度的研究,弥补了以往研究对于绿地中雾霾与人群活动联系不足的问题。本研究综合考虑污染源的位置、城市河流和气象条件等环境影响因素,通过绿地特征要素、与城市主干道的距离差异等筛选了高密度中心城区小规模、分散且受人欢迎的多个典型绿地空间。过程中采用实测循证,问卷访谈等方法,并运用相关统计学软件进行定量分析,旨在探索并构建绿地暴露与雾霾暴露对老年人出行决策和身心健康的正负影响的研究基础,推动健康老龄化举措和景观环境的适老性优化。

1 研究方法

研究通过结构性问卷访谈、实测循证实验,结合不同场地的实测数据量化分析PM2.5对老年人出行决策和身心状态的影响程度(图1)。其中,我国一般女性职工在50岁退休,也成为公园绿地的主要使用者[28—29],因此本研究将老年对象定为年龄在50岁及以上的人群。

图1 研究路径Fig.1 Research path

1.1 研究地点-绿地和场所的选择

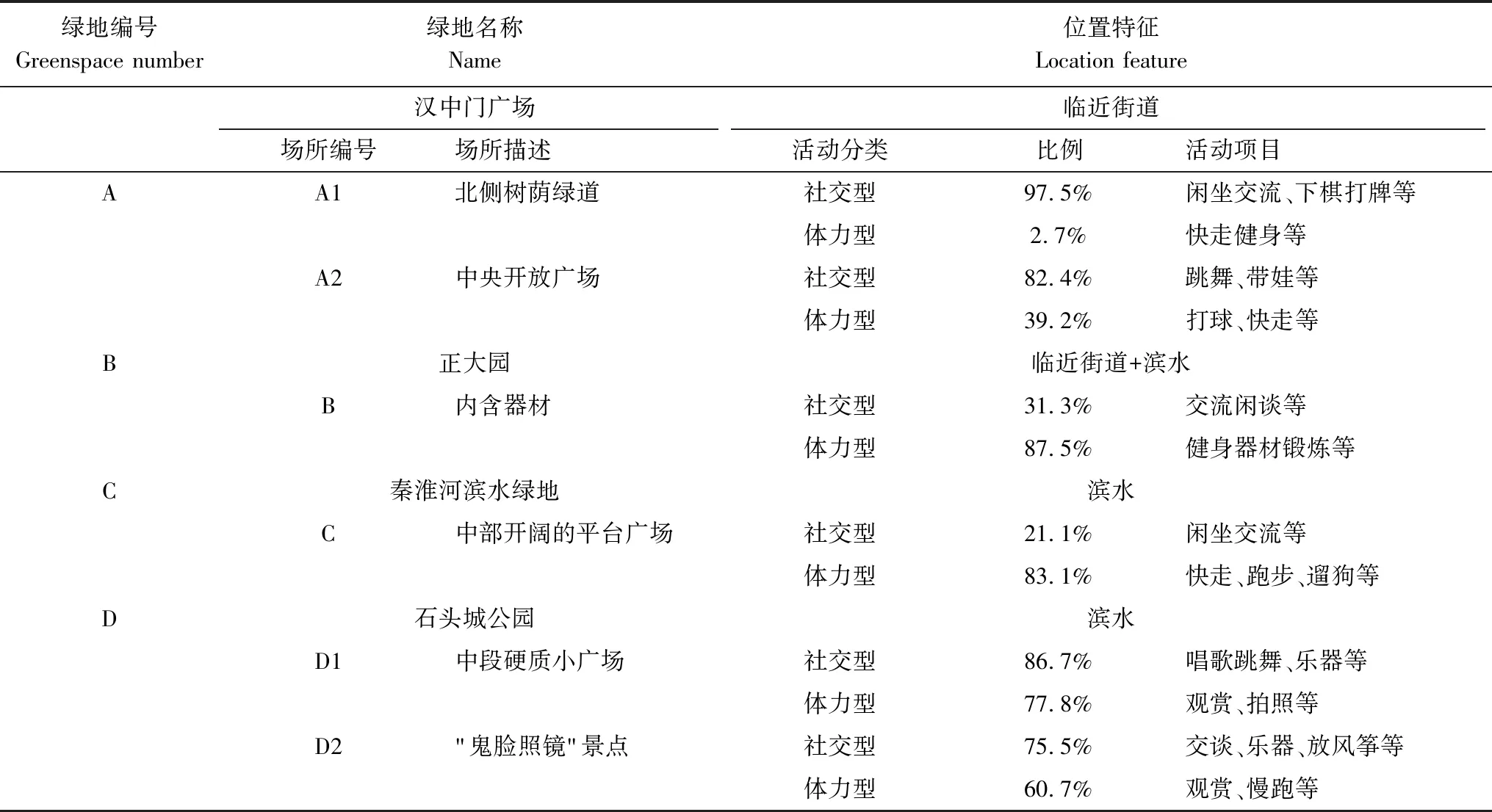

调研发现南京秦淮河沿线有大量高密度老旧居住区,且沿线公园绿地中有大量老年人群。考虑到城市主干道是主要粉尘来源,同时为了避免单一类型绿地可能存在的PM2.5差异不明显的问题,本研究综合分析场地物理环境特征差异、老年人群的环境偏好和与同一条城市主干道的垂直距离,由近及远选择了位于城市主干道及秦淮河之间的四个典型城市绿地,包含一个邻近街道的城市广场A、介与城市街道与河流之间的小型绿地B、滨水绿地C和滨水城市公园D。进一步,选取公园绿地中六处人流量较大、有典型活动发生的代表性场所作为观测点。在规模较大的城市广场A中选择场地A1和A2,根据线性滨水公园的特征在D中选择以硬质广场为特征的D1及山水相间的场地D2,该山体高度约35m。六处场地具有活动的密集性和多样性,绿地因子及污染源距离的差异性特征,且均为老年人群活动聚集区(表1、图2)。

表1 场地描述与活动统计表Table 1 Site description and activity statistics

图2 研究区位图Fig.2 Research area map

1.2 调研时间的选择

根据南京市气象局近五年空气监测数据,选择雾霾最严重的月份2020年12月到2021年1月展开调研。根据活动人群的稳定时段,确定为8:00—11:30和13:30—16:30;实际测量时控制在30min之内依次连续采集6个观察点的物理环境数据。

1.3 数据采集

研究共记录了138次人群活动数据和同期的气候环境数据。在测量环境数据的同时针对老年人群发放问卷。是基于当天空气质量情况,选择雾霾较严重的时候才进行发放,最终筛选了200份有效问卷。

1.3.1环境物理数据采集

本研究采用美国TSI公司的手持式粉尘仪(TSI-8534)检测各场所的PM2.5浓度;使用手持式风杯式风速表(16025)测量平均风速和风向;使用德图TESTO公司的温湿度记录仪(TESTO 175H1)实时记录温湿度。从参数的易获取性、便捷性角度出发,采用风景园林学科领域应用广泛、综合性高且能较好反映本研究场地舒适情况的陆鼎煌综合舒适度公式[30]进行计算:

S=0.6(|T-24|)+0.07(|RH-70|)+0.5(|V-2|)

式中,S为综合气候舒适度指数,T为气温(℃),RH为相对湿度(%),V为风速(m/s)。

1.3.2主观意愿数据采集

在场地观察测量同时,展开结构式问卷访谈。问卷包括三个部分:基础信息、雾霾影响、自我感受。第一部分包括受访者的性别年龄等基本人口统计学信息及其在绿地的活动时长、出行距离等行为特征信息。第二部分关注轻微雾霾天对老年人去公园绿地的行为影响,如雾霾天是否选择出行,原因为何;轻微雾霾天仍然去绿地活动的前提下,出行方式、时段等发生何种变化。第三部分采用李克特五级量表评估轻微雾霾天老年人在绿地活动的身心状态,包括生理、心理、社会三个层面;雾霾天对其出行的干扰程度;轻微雾霾天仍然选择出行,各要素的吸引程度。第三部分的自评报告由两级指标构成:一级指标包括生理、心理、社会健康的直接影响以及动机层面的间接影响,由相应二级指标取算术平均值得出,其中各单项指数等权看待;二级指标的单项指数,由各个观测变量通过加权算数平均值得出。将每项二级指标值除以最高标度,再乘以100用百分制标注。

式中,Y表示二级指标指数,X表示一级指标指数,Si表示相应分值,mi表示分值对应人数,i=1,n≤5。

1.4 数据分析

对问卷结果和人群活动、物理环境数据进行描述性统计的基础上,利用SPSS(v.25)对PM2.5浓度、舒适度、人群活动数据进行相关性和中介效应分析。相关性分析可以衡量两个变量的关联程度;中介效应指的是自变量X对因变量Y的影响是通过中介变量M实现的,用来分析产生X-Y关系的内部作用机制。中介效应的检验方法采用被广泛采纳的基于抽样非正态分布的Bootstrap法。它具有较高的统计效力,直接检验乘积系数ab[31—32]。

2 结果与分析

2.1 描述性统计结果

2.1.1场地环境与行为数据

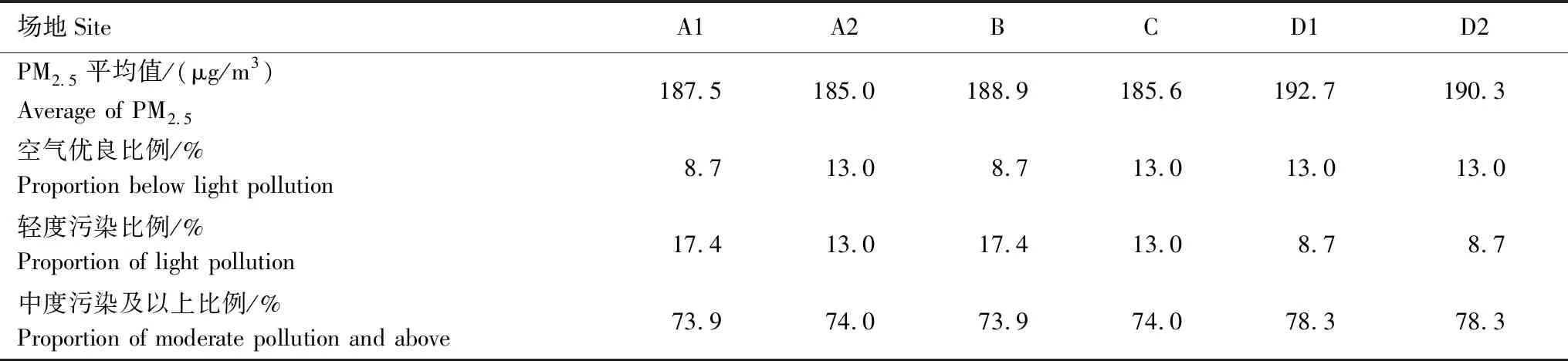

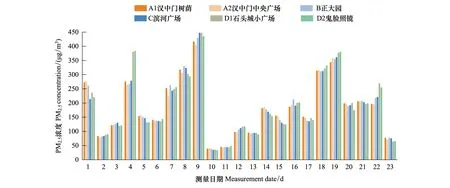

气象局基站的采样通常在高空进行,且为固定式装置,其所测数据与本研究采用的专业级手持式粉尘仪(TSI-8534)在人视高度(1.5m)的实测数据有差异。实测数据针对人们活动的空间高度和范围,通常高于官方气象数据。这与公众在日常生活中认为“空气质量与气象报道存在差异”的主观感受一致,也与PM2.5浓度在植物群落中有竖向差异的结论相符[25]。

根据中国生态环境部发布的AQI技术规定(HJ633—2012)[33],当日PM2.5平均浓度≤75μg/m3时,空气质量为优和良;当75μg/m3

表2 PM2.5浓度统计表Table 2 Statistical table of PM2.5 concentration

图3 场地PM2.5浓度真实值对比Fig.3 Comparison of real values of PM2.5 concentration

公园绿地的位置及格局差异使各观察点的典型活动有所不同(表1)。A1和A2场所,老年人主要开展下棋打牌、交流闲坐等社交型活动;B和C场所中,老年人主要进行体力型活动,如打球、使用健身器材锻炼等;而D1和D2场所中,老年人群社交型活动和体力型活动发生的比例都很高。总体而言,6个场所的社交型(65.8%)和体力型活动(58.5%)平均比例都超过一半,表明锻炼身体和社会交往为促使老年人来公园绿地活动的主要原因。此外,还有观赏、静坐等其他活动。

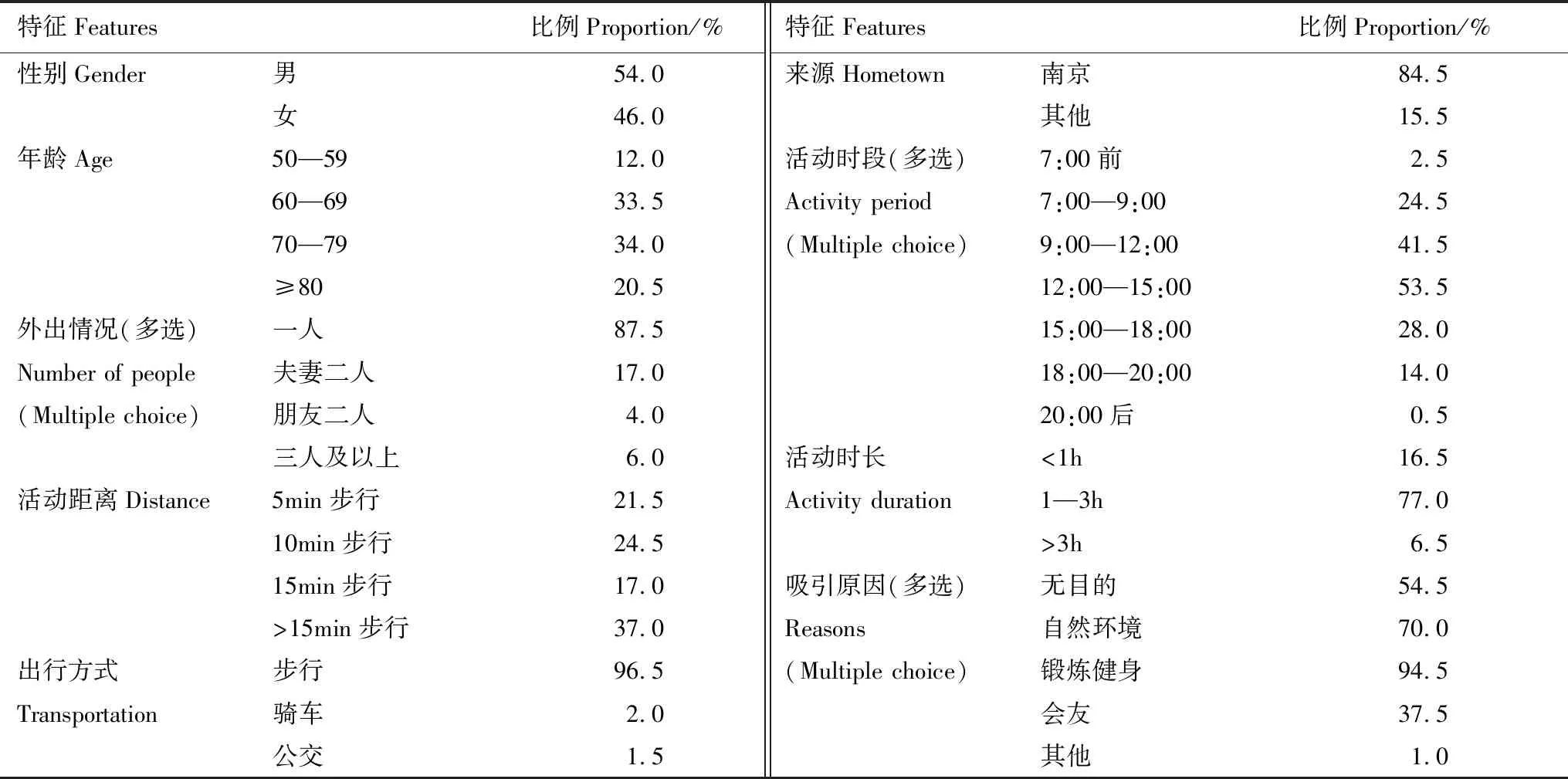

2.1.2人群基础信息

基于问卷数据归纳出200位受访者的背景信息和出行特征(表3)。结果显示调查对象男女比例接近,男性偏多(54%);年龄主要在60—79岁之间,占比为67.5%。大部分受访者均为本地人,且多独自步行(87.5%)去公园绿地。在公园绿地的选择上,37%的老年人不太在意步行距离(>15min),其次是5—10min步行范围(24.5%)和5min步行范围(21.5%)的绿地。77%的老年人活动时长在1—3小时。出行原因上,锻炼活动的需求最高(94.5%),其次是自然环境的吸引(70%)、无目的性出行(54.5%)和会友交流(37.5%),无目的独立出行的比例反映了前往绿地已成为老年人改善孤独感的主要途径。

表3 基础信息统计表Table 3 Basic information statistics

2.1.3雾霾对城市绿地出行的影响

考虑到老年人的认知基础,调研中将专业术语“雾霾、PM2.5”更换为“粉尘大雾、空气污染”等老人容易理解的词汇。问卷结果显示,几乎全部的老年人在雾霾天都想出门;其中一半以上的老人视程度做判断,较差的空气质量会在一定程度上削弱他们出门活动的欲望。访谈过程中了解到老人的认知大多根据视觉判断,80%表示在近两年基本没遇到雾霾很严重的情况,这表明老人对雾霾的认知程度与实际情况有偏差。其次,对于雾霾天选择出门(91.5%)或不出门(98.2%)的原因,起主导作用的要素都是锻炼健身。在轻微雾霾天,多数会按照自己的作息习惯,不因雾霾改变出门时段(85%)、时长(76.5%)和距离(94.5%);另有23.5%的老人会缩短出门时长,15%的老人会等雾霾散一点后再出门。访谈发现这部分老年人对雾霾散去的判断就是等太阳出来,或是接近中午和下午,是一种经验性的认知(表4)。

表4 雾霾影响统计表Table 4 Statistical table of haze impact

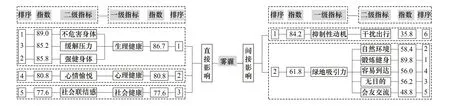

2.1.4自评报告

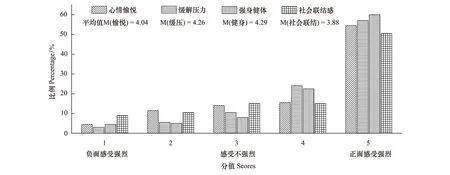

问卷最后一部分采用李克特五级量表收集老年人对雾霾于身心状态影响程度的自我评估。将问题变量进行整合,综合统计结果见图4。雾霾主要危害老年人的社会健康(77.6),而对生理健康的负面影响最弱(86.7),尤其对身体健康产生危害的指标最不敏感(89.0)。换言之,雾霾主要通过降低老年人社会联结感以及削弱绿地吸引力(61.8)间接影响老年人健康程度。但整体得分情况也反映出老年人对雾霾潜在的健康隐患不敏感,因此其出行决策受雾霾影响较小。

图4 雾霾健康影响自评指标结构图Fig.4 Structure chart of haze health impact self-evaluation index

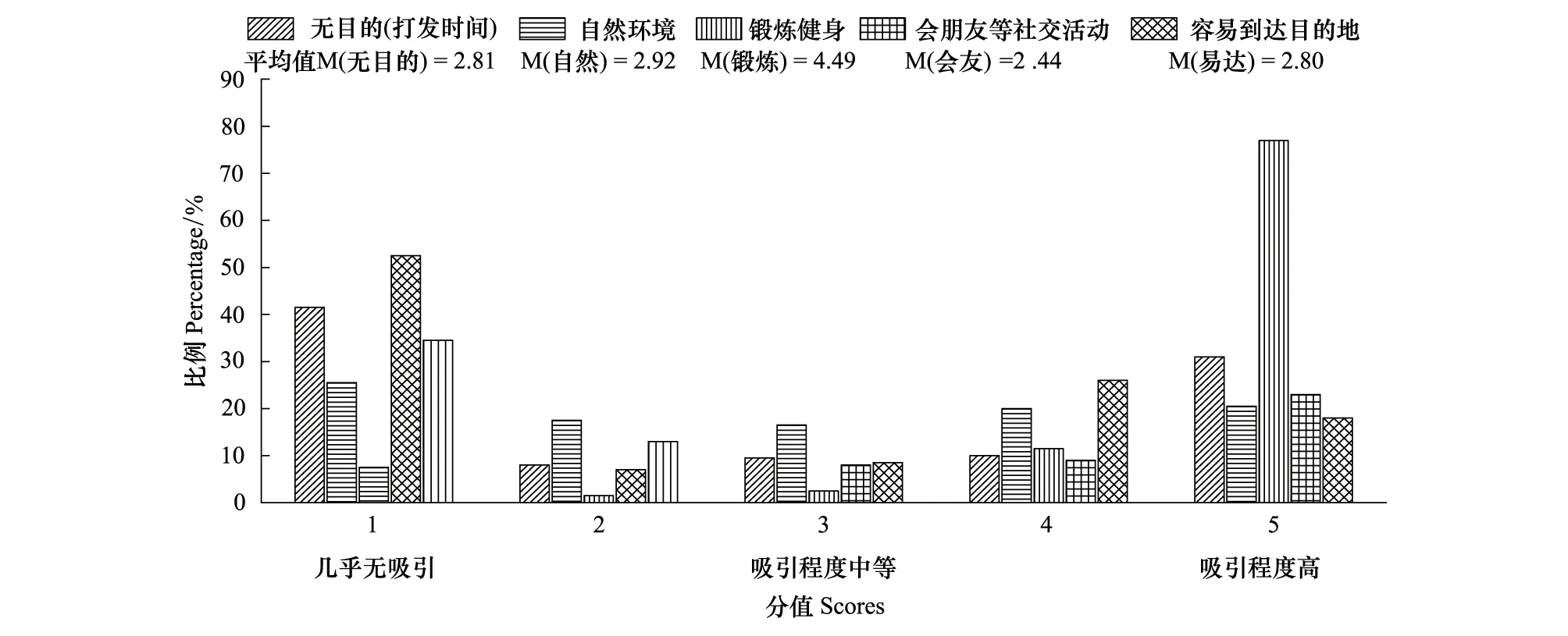

在雾霾干扰人出行的程度上,觉得几乎不干扰和干扰程度较小(1—2分)的老人比例占76.5%,大部分老人实际对雾霾不在乎。在轻微雾霾天仍然出门活动的情况下,84%的老人觉得雾霾对身体基本没有负面影响(1—2分)。轻微雾霾天的前提下,吸引老年人出门的原因和程度见图5:第一层次的原因是自然环境和公园可达性(平均分为2.80—2.92)、以及锻炼健身(平均得分最高,4.49),表明老年人出行决策与环境及可达性关系较弱,以外出强身健体为主要目的。第二层次是无目的性去公园,平均得分为2.81,41%(4—5分)和49.5%(1—2分)的两极分段表明了无目的下的随机性。第三层次是会友等社交性活动,平均得分为2.44,众数为1分(52.5%)。有32.5%的老年人觉得即使空气较差,朋友的吸引力仍然更强(4—5分),说明涉及到多人的社交型活动受影响较大,反映了集体决策的效果。

图5 影响要素自评柱状图Fig.5 Influence factors self-evaluation histogram

统计影响要素打分为4—5分的比例,将其与问卷第一部分非雾霾前提的吸引要素结果做对比。结果表明,雾霾天气的有无对老年人出行吸引原因影响最大的是自然环境,轻微雾霾天仍被自然环境吸引而选择出门的比例相较非雾霾天减少了29.5%,其次是无目的出行,减少了13.5%。这说明,雾霾主要通过降低老年人心中绿地自然环境质量以及削弱其出行的无意识来降低老年人去绿地活动的可能性,从而间接影响老年人身心状态。在绿地活动过程中,主要通过降低社会联结感来直接影响老年人身心状态。

根据WHO(2020)的研究,健康涉及身体、精神和社会福祉三方面。自评报告最后一部分探究轻微雾霾天下,老人坚持去绿地活动后的精神感受。采用心情愉悦,缓解压力,强健身体和社会联结感4个指标进行评估,分别对应上述3个层面:强健身体和缓解压力针对生理健康;心情愉悦针对个体心理健康;社会联结感对应社会健康。结果表明,50%以上的老年人都为这4个指标打了5分,体现轻微雾霾对其在绿地活动的整体心理影响不大。其中,心情愉悦、缓解压力和强健身体的平均分都高于4分,表明即使存在雾霾,绿地活动仍可提高大部分老年人生理、心理健康的自我评估水平(图6)。雾霾危害与绿地正面影响的对比揭示老年人普遍低估了绿地雾霾,在对雾霾认知不断增进的情况下,依然对绿地的健康效益具有信心。侧面反映出健康老龄化举措的紧迫性以及积极推动景观环境的适老性优化的重要意义。

图6 心理影响自评柱状图Fig.6 Psychological influence self-evaluation histogram

2.2 相关性分析结果

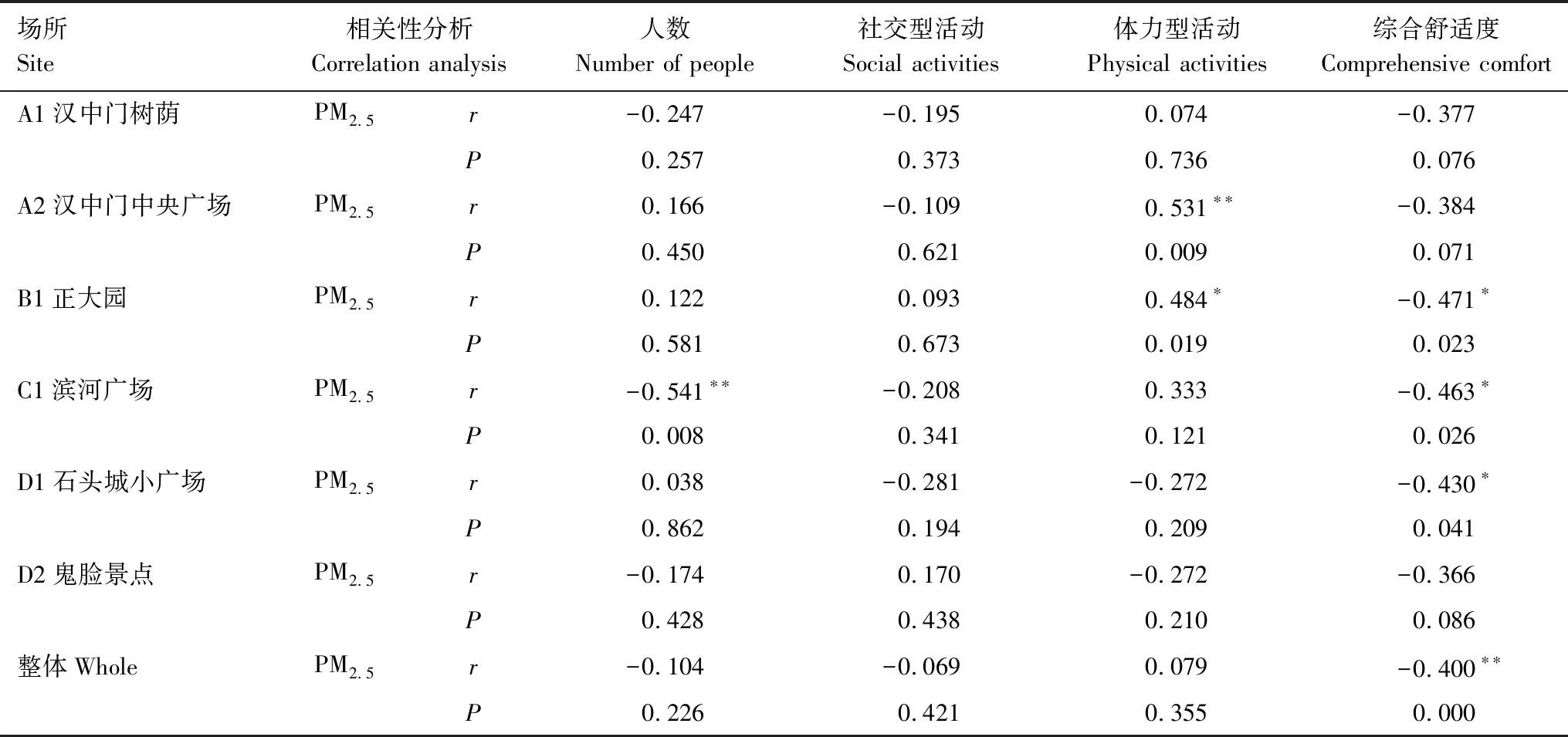

依次对六个场地的PM2.5浓度和人数、活动类型、综合舒适度做相关性分析。结果表明,在PM2.5和场地活动人数方面,仅C的PM2.5与人数有显著的负相关性,影响程度高(r=0.541,P<0.01),即PM2.5浓度越高,场地内活动总人数越少。而其他场地的PM2.5和人数均无显著相关性。在PM2.5和场地活动类型方面,A2的PM2.5浓度与体力型活动有显著的正相关性,影响程度高(r=0.531,P<0.01),即PM2.5浓度越高,体力型活动比例越高。B的PM2.5与体力型活动占比有一定正相关,但关联性不大,(r=0.484,P<0.05),即空气污染越严重,人们进行健身锻炼等体力型活动占比越高,这两个结果侧面反应人们对雾霾不敏感。在PM2.5和综合舒适度方面,B、C、D1三个场所中,二者有一定程度的负相关性(-0.47≤r≤-0.43,P<0.05)(表5)。整体而言,PM2.5浓度与场地人群活动没有显著的相关性,但是与场地综合舒适度呈显著负相关性(r=-0.400,P<0.01),表明老年人对雾霾不敏感,雾霾对老年人出行决策影响不大。但是雾霾本身与场地物理气象环境紧密相关,因此,采用中介效应模型进一步挖掘场地气象环境在雾霾与人之间的关系。

表5 相关性分析结果统计表Table 5 Statistical table of correlation analysis results

2.3 中介效应分析结果

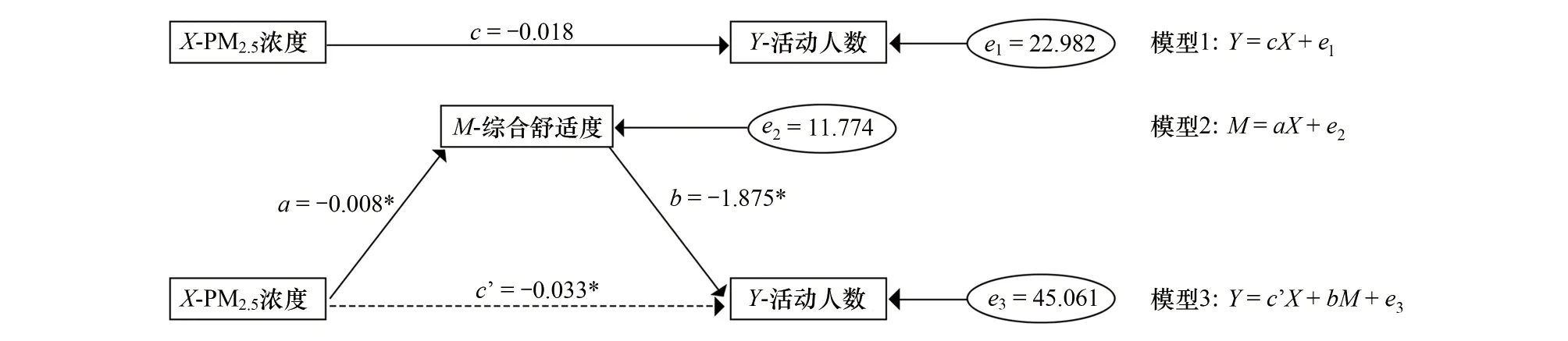

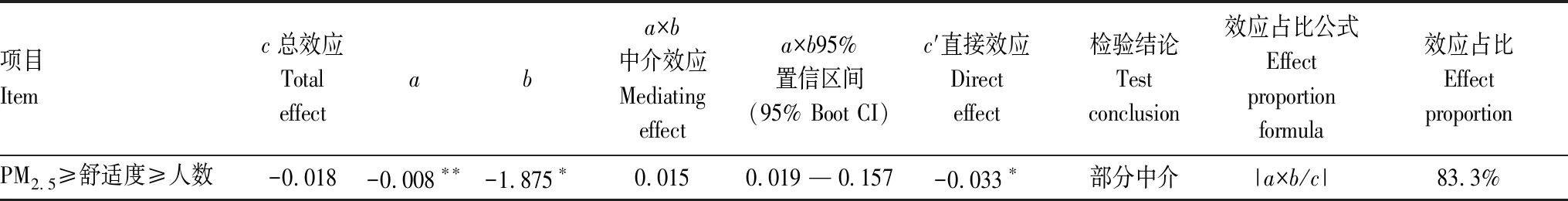

以PM2.5浓度为自变量,场地活动人数为因变量,综合舒适度为中介变量进行中介效应分析(图7、表6)。

图7 综合舒适度的中介效应模型Fig.7 Mediating effect model of comprehensive comfort

表6 中介效应检验结果Table 6 Mediating effect test results

结果发现,ab乘积项的95% CI(置信区间)不包含0,说明中介变量综合舒适度在PM2.5影响人数的关系中具有显著的中介效应。另外,ab(中介效应)与c′(直接效应)符号相反,直接效应和中介效应都显著,说明综合舒适度为部分中介变量。PM2.5对人数的总效应,等于直接效应-0.033加上间接效应0.015,总效应为-0.018,中介效应占比为83.3%。

3 讨论

3.1 绿地中雾霾会对老年人的身心健康产生负面影响

138次实测数据中,对应时段PM2.5浓度达到优良的平均比例仅为11.6%,六个场地的平均PM2.5浓度都在180μg/m3以上,按照环境空气质量指数AQI规定(HJ633—2012),这个数值属于重度污染。当PM2.5在150.5—250.4μg/m3时,空气质量为非常不健康,心脏疾病患者、老年人和儿童应避免所有活动[33]。

同比状态下,可参照的官方气象数据与实测数据有差异,导致老年人并不能准确获取生活中常去的公园绿地真实的空气情况,而这些地点恰恰是他们长期暴露其中,活动联系紧密的场所。此外,关于心情愉悦程度和社会联结感的问卷调研显示:有16%的老人表示雾霾天使其心情低落,19.5%的老年人表示雾霾使其孤单感加剧。这说明在老人能确认雾霾天的情况下,其对老人的心理健康也存在着负面影响。然而,雾霾危害与绿地活动正面影响的对比结果表明老年人群普遍低估了绿地雾霾的负面危害,侧面反映健康老龄化举措的紧迫性和积极推动景观环境的适老性优化的重要意义。

3.2 绿地中雾霾影响下的老年人出行的认知决策与综合决策

研究发现,对雾霾的初步认知决策不影响老年人群的出行活动,综合舒适度在雾霾对人出行影响中起到显著的中介作用。大部分老年人对雾霾不敏感并缺乏对雾霾及其健康危害的正确认知,多是靠经验性的视觉感知判断。即使有部分老年人关心雾霾指数,常规渠道也难以获得绿地中真实PM2.5数值。在实际调研过程中,还询问了受访者对于雾霾整体的认识,仅有6位表明对最近某天因雾霾感到身体不适,另仅有6位对雾霾有定量认知。

影响老年人出行决策的主要原因还来自活动类型及其对健康的影响力。有高达91.5%的老年人表示尽管有雾霾,也坚定地认为活动有益健康,出于需要仍选择出门进行各类活动。以雾霾天为先决前提的情况下,可以认为老年人群去公园绿地的决策是基于综合性的判断:包括对雾霾的感知认知程度、各种活动的强大影响力和其他如可达性等因子,而对雾霾危害的认知所起的作用极其有限。

4 结论

本文主要探讨了城市绿地中雾霾对老人的出行决策和身心健康的影响。结果表明绿色公共空间中空气质量并不乐观。但由于对雾霾的认知不足、感知模糊以及心理上的忽视,老年人不能做出日常去公园活动的合宜决策,存在较大健康隐患。

本研究揭示的老年人对雾霾的认知决策与雾霾健康隐患之间的反差,反映出绿地空气质量提质升级的必要性,在《“健康中国2030”规划纲要》强调的健康老龄化理念下的人居环境建设中有一定借鉴意义。此外,考虑到官方气象数据与实测数据的差异,提出以下建议:在公园中增设相关仪器,实时监测绿地PM2.5浓度和其他健康相关指标,使老年人能直观、方便地获取公园绿地的空气情况,起到提示作用;将来可根据官方测量站点所处高程,探索基于高程差异弥合近地面数值的技术手段;加强普及雾霾知识,帮助老年人对空气污染有正确的防范;改善室内空间设计,为老年人在雾霾天提供合适的室内活动场所;完善未来公园绿地的智能化设备,顺应智慧城市的发展趋势;在跨学科合作的基础上,积极探索景观设计手段,从设计角度改善公园环境微气候,提升绿地空气质量。比如增加面向污染源的遮蔽度,形成通风廊道,因地配置吸尘能力强的植物,合理配置植物群落来增加对PM2.5的阻滞效果等。