电子生物反馈联合导向性训练对脑卒中患者上肢运动功能障碍的影响*

孙秋芳 蔡琛 钟红丽

(河南省郑州人民医院 郑州 450053)

脑卒中是一种由血管阻塞或血管破裂引起的脑血管疾病,通常起病急、病程进展快。超过50%的患者卒中后有肢体运动功能障碍,如上肢无力、关节僵硬等[1~2]。临床上主要采用特定康复技术改善患者肢体功能障碍,目前常见的康复技术有电刺激法、Bobathel 技术、Brunnstorme 法等,这些方法能改善患者部分功能障碍,但无法根据患者具体肌力和运动能力等生理状态制定运动方案,导致患者在康复训练后达不到满意效果。随着计算机技术的引入,李奎等[3]采用电子化设备干预康复训练,结果表明电子设备有助于改善脑卒中患者的运动能力。导向性训练是通过完成制定任务目标达到训练效果的一种训练方法,卒中后患者因肢体功能障碍难以完成[4]。本研究探讨电子生物反馈联合导向性训练对脑卒中患者上肢运动功能障碍的治疗效果。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 本研究经医院医学伦理委员批准[批件号:2018(023)号)]。选取郑州人民医院 2019年9月至2020年1月收治的脑卒中上肢运动功能障碍患者105例为研究对象,采用随机数字表法分成治疗组52例和对照组53例。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1。

表1 两组一般资料比较()

表1 两组一般资料比较()

组别 n 男(例) 女(例)年龄(岁) 病程(月) 脑卒中类型脑梗死(例) 脑出血(例)功能障碍侧别左(例) 右(例)对照组治疗组χ2/t P 53 52 21 22 0.078 0.779 32 30 60.19±2.33 60.27±2.12 0.184 0.854 3.24±0.68 3.11±0.78 0.911 0.362 22 21 0.014 0.907 31 31 26 26 0.009 0.923 27 26

1.2 纳入与排除标准 纳入标准:符合2019 版《中国脑血管病临床管理指南(节选版)—缺血性脑血管病临床管理》[5]中脑血管病诊断标准者[5];脑卒中导致的上肢功能障碍者;恢复期无急性风险者。排除标准:有严重并发症和身体情况不适宜参与本研究者;有其他神经病变致功能障碍者。

1.3 治疗方法 两组均给予常规药物对症治疗和常规康复训练。在此基础上,对照组实施单纯导向性训练,以完成任务为主要目的,分为握持、水平运动和垂直运动三种运动类别,患者在康复治疗师指导下尽力完成。握持:嘱患者双手自然下垂,前臂发力,分别抓握塑料球、铁球和铅球,抓握30 s 休息5 s。水平运动和垂直运动:在握持的基础上分别延地面平行方向和重力方向运动,运动30 s 休息5 s。2 次/d,50 min/次,每周6 次,共治疗4 周。治疗组在对照组基础上联合电子生物反馈治疗。导向性训练同对照组,电子生物反馈治疗选用郑州优德公司生产的生物反馈治疗仪YD5100 型。患者取仰卧位,设置为自动刺激模式,频率设置为45 Hz,刺激时间6~9 s,间隔20 s,每次50 min。患侧肌力不足4级时,将正负极贴片置于患肢,将感受端(+)(-)置于健侧,当提示“发力”时开始背伸动作。感受端监测患者肌电信号反馈回反馈仪,当患侧肌力在4级以上时,嘱患者主动进行活动,正负极贴片分别置于左右手手腕处,当提示“用力”时嘱患者发力,重建神经反射。2 次/d,50 min/次,每周 6 次,共治疗 4 周。

1.4 观察指标 (1) 采用上肢动作研究量表(ARAT)评定上肢运动功能,包含抓、握、捏和粗大运动四部分,共19 项。不能完成0 分,只能部分完成1 分,不能流畅完成2 分,准确快速完成3 分。分数越高,运动功能越好。(2)采用Fugl-meyer 运动功能评定量表(FMA)(上肢部分)对患者运动功能进行评定,包含伸肌、屈肌协同运动。不能完成0 分,只能部分完成1 分,流畅完成2 分。分数越高,运动功能越好。(3)采用改良 Barthel 指数评定量表(MBI)评定患者日常生活能力,包含进食、穿衣、行走等基本动作。不能完成0 分,只能部分完成1 分,流畅完成2 分。分数越高,日常生活能力越强。(4)采用美国国立卫生研究院卒中评分量表(NIHSS)评定神经功能:从上肢、下肢、共济失调及语言等方面进行评估,总分82 分,分值越高代表患者神经功能缺损越严重。(5)平衡量表评分(BBS评分):采用 10 m 步行检测对步行速度进行评估。(6)生活质量:选取最新的 WHO 生活量表(WHOQOL-100)评估。

1.5 统计学方法 采用SPSS24.0 统计学软件分析数据。计量资料以()表示,采用t检验;计数资料以%表示,采用χ2检验。以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

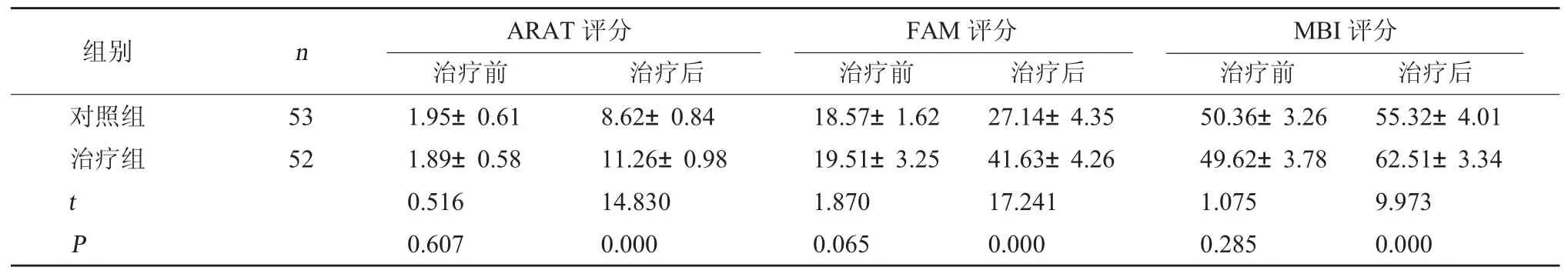

2.1 两组 ARAT、FMA、MBI评分比较 治疗前,两组ARAT、FMA、MBI评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组 ARAT、FMA、MBI评分均较治疗前升高,且治疗组高于对照组(P<0.05)。见表2。

表2 两组 ARAT、FMA 和 MBI评分比较(分,)

表2 两组 ARAT、FMA 和 MBI评分比较(分,)

MBI评分治疗前 治疗后对照组治疗组组别 n ARAT评分治疗前 治疗后FAM评分治疗前 治疗后53 52 t P 1.95±0.61 1.89±0.58 0.516 0.607 8.62±0.84 11.26±0.98 14.830 0.000 18.57±1.62 19.51±3.25 1.870 0.065 27.14±4.35 41.63±4.26 17.241 0.000 50.36±3.26 49.62±3.78 1.075 0.285 55.32±4.01 62.51±3.34 9.973 0.000

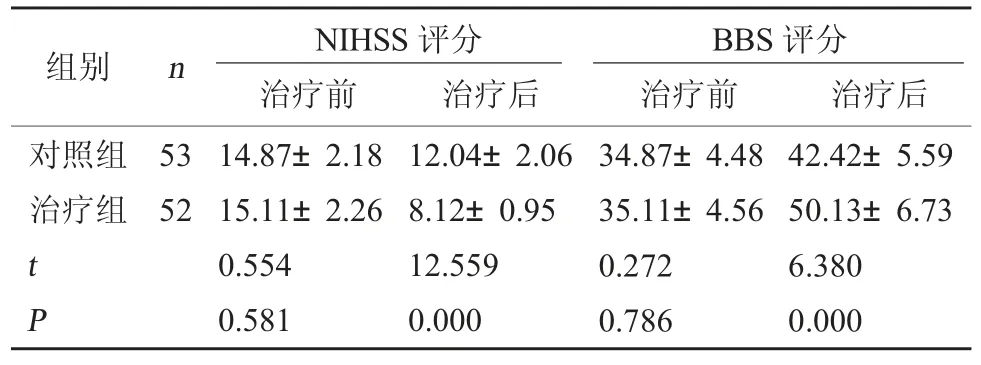

2.2 两组NIHSS评分、BBS评分比较 治疗前,两组患者NIHSS评分、BBS评分对比,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组患者 NIHSS评分、BBS评分均较治疗前改善,且治疗组患者NIHSS评分低于对照组,BBS评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表 3。

表3 两组 NIHSS、BBS评分比较(分,)

表3 两组 NIHSS、BBS评分比较(分,)

BBS评分治疗前 治疗后对照组治疗组组别 n NIHSS评分治疗前 治疗后53 52 t P 14.87±2.18 15.11±2.26 0.554 0.581 12.04±2.06 8.12±0.95 12.559 0.000 34.87±4.48 35.11±4.56 0.272 0.786 42.42±5.59 50.13±6.73 6.380 0.000

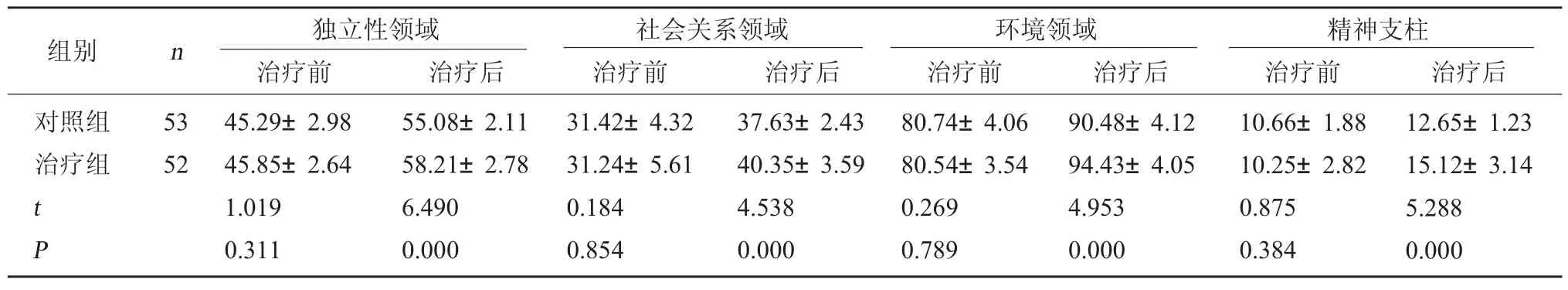

2.3 两组WHOQOL-100评分比较 治疗前,两组WHOQOL-100评分对比,无显著性差异(P>0.05);治疗后,治疗组WHOQOL-100评分高于对照组(P<0.05)。见表4。

表4 两组WHOQOL-100评分比较(分,)

表4 两组WHOQOL-100评分比较(分,)

精神支柱治疗前 治疗后对照组治疗组组别 n 独立性领域治疗前 治疗后社会关系领域治疗前 治疗后环境领域治疗前 治疗后53 52 t P 45.29±2.98 45.85±2.64 1.019 0.311 55.08±2.11 58.21±2.78 6.490 0.000 31.42±4.32 31.24±5.61 0.184 0.854 37.63±2.43 40.35±3.59 4.538 0.000 80.74±4.06 80.54±3.54 0.269 0.789 90.48±4.12 94.43±4.05 4.953 0.000 10.66±1.88 10.25±2.82 0.875 0.384 12.65±1.23 15.12±3.14 5.288 0.000

3 讨论

我国老年病协会统计显示,2018年60 岁以上人群脑卒中发病率已达242.3/10 万人,给家庭和社会带来巨大的负担[6]。脑卒中导致偏瘫主要与神经元损伤有关。脑卒中急性期患者由于脑细胞缺血缺氧,神经元细胞受损,髓鞘细胞坏死,导致神经传导障碍,反射弧无法完成,产生功能障碍[7~8]。因此,脑卒中稳定期时应尽快开始康复训练,临床上主要使用导向性训练、Bobathel 法、Brunnstorme 法等[9]。陈创等[10]研究指出,电刺激结合导向性训练能够部分恢复患者的肢体功能,提高生活质量,改善VAS 疼痛评分。

本研究结果显示,治疗4 周后,两组ARAT、FMA、MBI评分均较治疗前提高,且治疗组高于对照组(P<0.05);治疗前,两组 NIHSS、BBS评分对比,无显著性差异(P>0.05);治疗后,治疗组NIHSS评分低于对照组,BBS评分高于对照组(P<0.05)。表明电子生物反馈联合导向性训练能有效改善脑卒中患者上肢运动功能障碍,缓解患者神经受损症状,提高患者神经功能。分析原因为脑卒中后偏瘫发病机制主要与神经元失能有关,部分神经元细胞坏死,影响剩余神经元功能,电子反馈可以重建神经肌肉连接[11]。另一方面,当神经功能障碍时,神经肌肉接头之间产生神经递质总量降低,不足以使骨骼肌完全收缩,长期如此容易导致神经性肌萎缩。而电子生物反馈可以促进肌肉收缩的频率和强度,导向性训练则可保证收缩效果,二者联合可加强患侧上肢功能恢复效果。电子生物反馈训练主要是利用计算机和患者之间的联系来建立动作,导向性训练主要是达成目标,其重建过程并不精确[12~13]。引入电子生物反馈系统,能准确检测患者肌电信号,对比患侧和健侧的肌信号,由健侧辅助患侧,生成新的反射[14]。根据患侧不同的肌力水平来精准康复,握持、水平运动和垂直运动三种动作模式构成了日常生活所需的大部分动作。由电子生物反馈引发的动作反馈作用于中枢,激活中枢对外周的控制功能,再根据具体电信号指导患者导向性训练,加强肌肉-神经反射弧的联系,最终改善患者上肢运动神经元的功能,达到治疗效果[15]。同时,本研究结果还显示,两组治疗前WHOQOL-100评分对比,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,治疗组WHOQOL-100评分高于对照组(P<0.05),提示患者上肢功能提高之后,生活质量得到显著提升。综上所述,电子生物反馈联合导向性训练能够有效改善脑卒中患者的上肢运动障碍,减轻患者神经损伤,提高平衡能力,提升日常生活能力,改善生活质量,值得临床推广。