论《史记·李将军列传》的侧重文笔与淡化史笔

宋 呈 祥

(陕西师范大学 文学院,西安 710119)

《史记》经典的建构从汉魏起步至今经历了两千多年的历史,在这一历史进程中,《史记》的历史价值与文学价值在经过历代学者的训诂、文献补充与点评中形成了“以史运笔”的框架与共识。以《李将军列传》为代表,研究司马迁对李广人物典型的塑造,可以更准确把握司马迁在撰写人物时,在历史与个人情感两者中的取舍与分寸。

“李广难封”自古以来是文人墨客表达怀才不遇、时运不济的典故,也是历代学者对《史记》这部巨著史学价值与文学价值孰高孰低的争论焦点。李广事迹最早被记录在《史记·李将军列传》中,司马迁对李广这一人物形象的正面塑造独具匠心。主要表现在:一是专记一人为一传。司马迁在《太史公自序》中讲道:“且余尝掌其官,废明圣盛德不载,灭功臣世家贤大夫之业不述,堕先人所言,罪莫大焉。”[1]4005由此可见,司马迁所选定的立传之人以功臣、世家、贤大夫为准。司马迁为汉武帝时期的三位将军列传,分别是李广、卫青、霍去病。其中卫青与霍去病两人被共同列在《卫将军骠骑列传》一篇中,李广则被单独列在了《李将军列传》中。相比之下,班固所著的《汉书》就没有像司马迁那样重视李广,而是将李广与苏建并入《李广苏建传》一篇之中。司马迁将李广单独选入列传,认为李广是“立功名于天下之人”也是“非常之人”,可见他对李广的重视以及尊崇。二是不吝赞美。司马迁在《李将军列传》中赞美李广“其身正,不令而行”“桃李不言,下自成蹊”[1]3478,突出了李广在德行操守方面的高尚。在《太史公自序》中,司马迁为《李将军列传》写序时也写道:“勇于当敌,仁爱士卒,号令不烦,师徒乡之。”[1]4024这样高度的评价要比司马迁对武帝时期任何将领的评价都要高,甚至超越了对卫青、霍去病的评价。

傅斯年认为:“《史记》记事,入春秋而差丰,及战国而较详,至汉而成其灿然者矣。”[2]240记述汉事的《李将军列传》可以称得上是“灿然”之作。司马迁写《李将军列传》表现了其史学家与文学家两个身份的两种特点:一是从司马迁为史学家的角色讲,其对李广的描写,感性超越了理性,淡化了“文直事核、不虚美隐恶”的实录精神;二是从司马迁是文学家的角度讲,展现了一个曲折坎坷又极具传奇色彩的人物命运,增强了文学色彩。

一、文本解读:侧重文笔与淡化史笔的客观表现

《史记》是体大思精的历史著作,又是璀璨夺目的文学名著[3]1。“史记具有美感效应,司马迁写《史记》有着强烈的情感流露与渗透,他秉笔直书,褒善贬恶,爱憎分明。”[3]10《李将军列传》是代表性的篇目之一。司马迁对李广“怀才不遇”命运的渲染最早出现在汉文帝对李广的评价:“惜乎,子不遇时!如令子当高帝时,万户侯岂足道哉!”[1]3467“子不遇时”是司马迁对“李广难封”命运的解释,也是司马迁运用文笔反复渲染李广悲剧命运的核心。清代吴见思在《史记论文》中眉批:“借文帝一叹,为数奇不侯之案。通篇神理,于此挽合。”[4]129文帝一叹,使《李将军列传》全篇奠定了悲剧的基调。尔后,在李广与王朔之辨中,使得悲剧色彩更为浓厚。

广尝与望气王朔燕语,曰:“自汉击匈奴而广未尝不在其中,而诸部校尉以下,才能不及中人,然以击胡军功取侯者数十人,而广不为后人,然无尺寸之功以得封邑者,何也?岂吾相不当侯耶?且固命耶?”[1]3473-3474

这段自我陈述是“李广难封”历史典故的由来。司马迁用李广的自我表述表达内心不甘与失落的方法,来增添对李广的惋惜垂怜之感,使得李广人物形象在文学性方面更为突出。

司马迁对李广命运不公总结为“数奇”。在《李将军列传》中记载:“大将军青亦阴受上诫,以为李广老,数奇,毋令当单于,恐不得所欲。”如淳注:“数为匈奴所败,奇为不偶也。”[1]3474颜师古在《汉书·李广苏建传》中注:“言广命只不耦合也。”[5]2448“数奇”其实就是指运气不好。值得注意的是,李广的“数奇”命运不是司马迁评论的,而是引用汉武帝之语,这就给予“数奇”正统地位。金圣叹曾评论:

更不说到才略意气,及数奇不封等事,一意只反覆其死之日,士大夫与百姓知与不知皆哭,妙妙!盖更说其才略意气与数奇不封,便只是一人说亦有限也。[6]40

司马迁的“数奇”思想,如果仅是他一人之说,那权威性就大打折扣,但引用汉武帝的评价,也就有了“皇家冠名”,为李广命运不公的说法创造了更合理的空间。

司马迁如此不遗余力地突出李广的悲剧命运与他所认为的李广有“将帅之才”息息相关。但仔细研究《李将军列传》中所记录的李广对匈战争场次,可以窥探其取得的战功甚少。

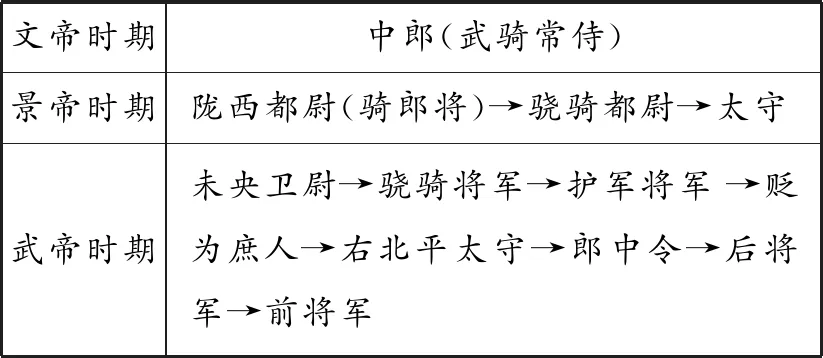

李广经历了文、景、武三朝,在李广青年时期,汉文帝就评价李广“子不遇时”,因为李广“常从行,有所冲陷折关及格猛兽”。李广自称“结发与匈奴大小七十余战”,司马迁引用时任典属国公孙昆邪的评价,称“李广才气,天下无双”。上述评价都是对李广在功绩方面的评价,评价甚高。但《李将军列传》中,司马迁对李广的军事成就描写“一笔带过”。文帝时期对匈奴的“萧关之战”是为数不多的李广“杀首虏多”的例子,李广借此被封为“汉中郎”。据《汉书·百官公卿表》记载:“郎中令,秦官,掌宫殿掖门户……郎掌守门户,出充车骑,有议郎、中郎、侍郎、郎中,皆无员,多至千人……议郎、中郎秩比六百石……”[5]727可见,“中郎”是“郎中令”的下属,掌管宫门,也是皇帝近身侍卫。此次李广对匈作战能够受赏“中郎”职,说明其作战勇猛,深得文帝信赖。但在此之后,李广的军事生涯或无明显建树,可谓“屡战屡败”。

在七国之乱中,李广跟随周亚夫是“显功名昌邑下”的,但由于他私受梁王印,表现出了他在政治上的不成熟,因此“赏不行”。尔后,在他担任上谷太守时,公孙昆邪上书担心其“自负其能”,因此景帝把他调为上郡太守,也没有取得较大功劳。武帝时期,李广更是成了“屡败将军”:一是马邑之围的无功而返,二是兵败雁门的生擒之辱,三是陇西之战徒劳无功,四是右北平之战的全军覆没,最后是漠北之战的含恨自刎。李广在武帝时期对匈战争中,几乎是“败多胜少”。司马迁在描写李广的军事成就时,刻意疏忽并且一带而过的痕迹明显,这是运用了“以文运事,削补高低”的手法。

汉政府以军功封赏将士,功劳、阀阅是汉代人取得“尊官厚禄”的主要条件。[7]357汉政府对赏赐军功有着慎重的态度,军人立了战功后,要逐级上报、逐级评议,对于高级将领的军功,还要经过中央政府的评议,最后经皇帝裁决,才决定赏赐。[7]3601981年在敦煌酥油汉代烽燧遗址出土的汉简《击匈奴者令》明确记载了西汉社会封列侯的条件:“口者众八千以上封列侯,邑,二千石赐黄金五百。”[8]9从以上材料可以证明,汉代武将能否封侯,主要看军功大小,并且封侯的程序、条件极为严谨慎重。李广一直难以封侯,很大程度上是军功不够,达不到封侯的条件。司马迁在《李将军列传》中更多地将李广难以封侯原因归咎为“子不遇时”的主观原因,也是刻意淡化史实的一种表现。

司马迁在《李将军列传》里极力地夸饰了李广的英雄气质和宽廉品德。这里所讲的“侧面夸饰”主要是指借助他人评价来褒扬李广,尤其是善于引用匈奴对李广的评价而突出李广的形象。在《李将军列传》中,典属国公孙昆邪评价“李广才气,天下无双”是第一次出现有关匈奴的评价。在这里要解释一下典属国这一官职,《汉书·百官公卿表》中记载:“典属国,秦官,掌蛮夷降者。武帝元狩三年昆邪王降,复增属国,置都尉、丞、侯千人。”[5]735因此,典属国这一官职掌管的是外族俘虏。司马迁在这里着重强调了公孙昆邪典属国的身份,是与匈奴有一定关系的,公孙昆邪的评价也就暗含着匈奴人的看法,说明李广在匈奴人中有着相当的影响力。另外,“飞将军”之名也是借助匈奴人的评价而闻名遐迩,《李将军列传》描述道:“广居右北平,匈奴闻之,号曰:‘汉之飞将军’,避之,数岁不敢入右北平。”[1]3471以上材料都证明,司马迁“极尽其能手”地从侧面夸饰李广的英雄形象,这样就使得李广“子不遇时”的悲剧命运更加合理。张新科先生在其《〈史记〉与中国文学》一书中对《史记》的文学特质作出过以下解读:

《史记》被人称为“实录”作品,但这个实录是相对的,是从总体上说的,我们并不排除它在某些方面的夸饰和虚构。说到底,《史记》在“实录”的基础上,根据人物、环境的需要,适当进行合理想象,以此来补充实事链条的不足,并使人物更生动、更形象,但这又不同于文学的纯粹虚构,因此,是“戴着镣铐跳舞”。[3]8

《李将军列传》就是“戴着镣铐跳舞”的典型。司马迁将个人主观因素掺杂在其中,是他文学家身份的一种体现,理应适当地加以想象与补充。如果这样解读,我们就可以正确地看待司马迁为何如此致力于侧面突出褒扬李广的正面形象了。

在侧面夸饰的同时,司马迁在《李将军列传》里也将李广与同时代的武将程不识作过对比,以此突出李广与士兵同甘共苦、对待士兵宽德仁厚的品质。“是时汉边郡李广、程不识皆为名将,然匈奴畏李广之略,士卒亦多乐从李广而苦程不识。”[1]3470这是司马迁对当时李广与程不识两位将领的对比,“畏李广之略”的“略”指的是领兵将略,可见,司马迁对李广宽待士兵的品质尤为欣赏。吴见思评价此事:

李将军战功如此,平序直序,固亦可观。乃忽分为千绪万缕。或入议论、或入感叹,或入一二闲事,妙矣!又忽于传外插入一李蔡、一程不识,四面照耀,通体皆灵,可称文章神技。[6]137

这是吴见思从《史记》的文笔特点方面对《李将军列传》所作的评价。司马迁插入程不识的比照如“点睛之笔”,灵性凸显。这也是史传文学的一大特点:从历史事实中刻画人物命运,以同时代背景展现典型形象。程不识与李广作为同时代的将领,有着迥然的带军风格,以突出李广受士兵尊敬爱戴的形象,无形中增添了“子不遇时”的悲剧色彩,在文学手法上可谓“运筹帷幄,决胜千里”。

李广难以封侯与西汉前期严格的军功奖赏制度有关,李广达不到封侯的军功要求。客观地分析,司马迁生平主要担任的是“太史令”一职。据《后汉书·百官志》记载:“太史令职,实以天文为重,然其所藏图籍极多。”由于司马迁在当时担任的是“文官”,所以对战事以及武将赏罚制度应该不甚了解,或许在他的理念中,像李广这类勇将战功卓著,应当封侯。实际却恰恰相反,从李广的官职变迁(表1)中可以窥探一二。

从表1可以看出,李广是从底层士兵逐步升迁至将军一职的。汉代前期,对人才的选拔与使用有很大的灵活性。吕思勉先生在《秦汉史》一书中指出:

表1 李广官职变迁

至秦而父兄有天下,子弟为匹夫;及汉,更开布衣卿相之局;实为旷古一大变……天子屡诏公卿、郡国,使举贤才;又或遣使咨访;或下诏征召;则古者聘名士、礼贤者之制也。[9]675

由此可见,汉前期使用人才为“旷古大变”。有些学者认为,李广的怀才不遇与汉武帝对李广的不信任有关,吕思勉在《读史札记》中曾批评武帝的用兵用将政策,夸赞李广的行兵思想:

然武帝用兵匈奴,至于海内疲弊,而匈奴卒不可灭者,其故何也?是则其用人行政,必有不能不负其责者矣……李广之将兵也;“乏觉之处,见水,士卒不尽饮,广不近水;士卒不尽食,广尝食。”使如广者将,士卒有丧亡至此者乎?[10]534

吕思勉先生批评了汉武帝穷兵黩武,视士兵生命如草芥的做法,夸赞了李广用兵可以减少伤亡的优点。不过,任何时代的阶级统治者都有他时代的局限性,如果单是从将士生命角度去批判刘彻这一雄才伟略的君主仿佛也有所不妥。如果从武帝任用人才角度讲,卫青从骑奴升为大将军,霍去病十七岁封“冠军侯”、金日磾受托辅少主等等,都是汉武帝不拘一格降人才的表现,是值得被称颂的,所以一些学者将李广难以封侯归咎于汉武帝“任人唯用”“信任外戚”就有失偏颇。并且,从表1可见,李广生平最高职称是漠北之战中的前将军,“前将军”一般处于整个军队的前锋阵营之中,是最容易获得军功的,可见,当时汉武帝也希望李广这位三朝元老有立功封侯的机会。可惜李广在最后漠北之战中由于自己的违抗军令导致军队迷失道路,错失了最后一次封侯的机会。因此,李广难以封侯与他时运不济有关系,也与他实际取得的成就不足以及性格缺陷有关。

亚里士多德在《诗学》中曾对历史与文学作过严格的区分,他认为:

诗人的职责不在于描述已发生的事情,而在于描述可能发生的事。历史家与诗人的差别不在于一用散文,一用“韵文”……两者的差别在于一叙述已经发生的事,一描述可能发生的事。因此,写诗这种活动比历史更富于哲学意味,更被严肃地对待;因为诗所描述的事带有普遍性,历史则叙述个别的事。[11]315

显然,司马迁在《李将军列传》中所塑造的李广形象诗意色彩比历史色彩更加浓厚,他不仅描述了已经发生的事,而且还运用自己高超的文笔手法,去展现一个更富有深意、更饱含感情的“为人生而艺术”的深邃画面。

二、原因剖析:侧重文笔与淡化史笔的主观体验

司马迁在撰写《李将军列传》时,之所以能不惜笔墨,极力突出李广的个人形象,并刻意淡化李广的历史真实,与他写《史记》的出发点、儒家记史的笔法观以及个人情感的寄托息息相关。

(一)“究天人之际”与“成一家之言”的出发点

正如司马迁在《报任安书》中所讲的,“亦欲以究天人之际,通古今之变,成一家之言”。司马迁写《史记》的出发点就是追求“天道”与“人伦”之间的关系,把个人思想渗透在作品的字里行间,实属“一家之言”,承认了主观性的存在。司马迁的《史记》带有“美刺”的思想特点,他通晓六经,也就自然会被《诗经》“言悦预之志则和乐兴而颂声作,忧愁之志则哀伤起而怨”的写书情感所影响,因而在史书中增添了不少个人的观点与感情。

司马迁在《高祖本纪》中讲道:

太史公曰:“夏之政忠,忠之弊,小人以野,故殷人承之以敬。敬之弊,小人以鬼,故周人承之以文。文之弊,小人以僿,故救僿莫若以忠。三王之道若循环,终而复始。”[1]493

这段话中明显表现了司马迁有着“天道循环”的唯心观,所以他在记述李广时,就会把李广的命运归咎到“数奇”上,以为是天命使然。

司马迁对李广的高度评价与他的“一家之言”相互照合。司马迁评价李广:

太史公曰:《传》曰“其身正,不令而行;其身不正,虽令不从”。其李将军之谓也?余睹李将军悛悛如鄙人,口不能道辞。及死之日,天下知与不知,皆为尽哀。彼其忠实心诚信于士大夫也。谚曰“桃李不言,下自成蹊”。此言虽小,可以谕大也。[1]3748

对李广评价之高饱含了司马迁对这个汉代名将的感慨、尊敬以及同情,同时期像卫青、霍去病之类军功卓著的将领甚至也没有得到太史公如此高的评价。在《卫将军骠骑列传》中,司马迁甚至没有直接为卫、霍两人作评价,而仅仅是引用苏建之语:

苏建语余曰:“吾尝责大将军至尊重,而天下之贤大夫毋称焉,愿将军观古名将所招选择贤者,勉之哉。大将军谢曰:‘自魏其、武安之厚宾客,天子常切齿。彼亲附士大夫,招贤绌不肖者,人主之柄也。人臣奉法遵职而已,何与招士!’”[1]3564

司马迁没有直接评价卫青,仅仅借苏建之语道出了卫青不招收宾客的轶事,令人意外,这或与司马迁与卫青交往不多有关。但与李广相比,司马迁显然更“偏爱”李广,以致宋人黄震在比较完《李将军列传》与《卫将军骠骑列传》后感叹:“凡看卫霍传,须合李广看,卫霍深入二千里,声震华夷,今看其传,不值一钱。李广每占辄北,困踬终身,今看其传,英风如在。史氏抑扬予夺之妙,岂常手可望哉?”[12]因此,既然是“一家之言”,那他在评论人物褒贬、释放感情色彩上,就不会有太多顾虑,大胆地运用历史材料进行加工整理,使得《李将军列传》的文学价值得以提升。

(二)《春秋》精神的潜移默化

司马迁继承了孔子作《春秋》的基本精神,他认为春秋是“万物之聚散,礼仪之大宗”。司马迁曾师从董仲舒学习《公羊春秋》,非常推崇寓是非褒贬于史事载述的伦理教化功用,深信史学所蕴含的巨大社会功能,期望著史能如孔子述《春秋》一样对现实社会政治发挥积极的能动作用。[13]在《春秋》精神的感召下,司马迁才能够以独立的精神品格,书写自己深广的人生情怀,“以他的内在灵魂展开了对人自身的历史性体验,创造出一个极其丰富的精神宇宙”[14]69。

在《春秋》写作精神的影响下,《李将军列传》灌注了司马迁对社会世事、个人命运的强烈感慨,积聚着对英雄的惺惺相惜,也饱含着儒家“仁义礼智信”的丰满理想。恰好,李广的人生经历与命运符合司马迁所要弘扬的儒家传统道德和美刺的政治理想。正如《李将军列传》重点记载的李广的品质一样:

广廉,得赏赐辄分其麾下,饮食与士共之。终广之身,为两千石四十余年,家无余才,终不言家产事……广之将兵,乏绝之处,见水,士卒不尽饮,广不近水,士卒不尽食,广不尝食。宽缓不苛,士以此爱乐为用。[1]3472

司马迁在这段话里着重褒扬了李广仁爱士兵、廉洁宽缓的儒家品质,不仅突出了李广有勇有谋的武将精神,还表现了他身上带有的儒家所提倡的“修身爱施”的品质,符合司马迁自身所具有的热爱生命、独立自由的人文精神。

此外,诉说李广的悲剧也是司马迁为更好地揭露当时社会的残酷现实以及封建统治的专制性。

初,广之从弟李蔡与广俱事孝文帝。景帝时,蔡积功劳至二千石。孝武帝时,至代相……蔡为人在下中,名声出广下甚远,然广不得爵邑,官不过九卿,而蔡为列侯,位至三公。诸广之军吏及士卒或取封侯。[1]3473

司马迁借助李广之弟李蔡以及他的下属作为小辈无名无籍却平步青云的例子,隐喻了当时社会不完善的人才选拔制度,暗讽了当时统治者赏罚不公、任人唯亲的现象。司马迁是刚直不阿之人,李广在他的笔下也是刚直不阿之人,在司马迁的认识中,当时的社会风气,阿谀奉承之人易受到拔擢,而刚直不阿之人则易受打压。

正是在继承《春秋》精神的基础上,司马迁才不惧威权,无畏阻难,肆笔挥洒,抒写当代不公的社会现象和不合理的政治统治,将超前的人生理想留存于后代,才会在记述人事时融入自己的强烈感情。

(三)个人遭遇的情感寄托

司马迁因李陵之祸遭受宫刑而受到了极大耻辱,他在《报任安书》中写道:

仆闻之:修身者智之符也,爱施者仁之端也,取予者义之符也,耻辱者勇之决也,立名者行之极也。士有此五者,然后可以托于世,列于君子之林矣。故祸莫憯于欲利,悲莫痛于伤心,行莫丑于辱先,诟莫大于宫刑。[5]2727

司马迁认为“诟莫大于宫刑”,这是他人生最大的污点,是一种羞辱。而李广的含恨自刎与司马迁的宫刑受辱有着相似之处,因此,司马迁将个人的悲惨遭遇寄托在李广身上,通过歌颂李广身上的品质抒写自己的理想。《李将军列传》将李广的自刎写得非常悲壮:

广未对,大将军使长史急责广之幕府对簿。广曰:“诸校尉无罪,乃我自失道。吾今自上簿。”

至莫府,广谓其麾下曰:“广结发与匈奴大小七十余战,今幸从大将军出接单于兵,而大将军又徙广部回远,而又迷失道,岂非天哉!且广年六十余矣,终不能复对刀笔之吏。”遂引刀自刭。广军士大夫一军皆哭。百姓闻之,知与不知,无老壮皆为垂涕。[1]3476

司马迁把李广自刎的悲壮镜头渲染到了极致,从李广的沉痛陈词到百姓士大夫的不舍恸哭,都意味着英雄的落幕,也象征了司马迁自身与李广相似经历的处境下,忍辱负重、留名青史的坚强品格。

司马迁以突出文学性而削弱史实性的手法撰写李广,不仅因为李广所具有的光辉品质与司马迁自己的品质相照应,还有一部分原因是对李氏家族的同情。

司马迁因替李陵辩护而遭受宫刑,这就是历史上有名的“李陵之祸”。司马迁认为,李氏上下为汉代立下了汗马功劳,李陵有“国士之风”可与古之名将相比,况且“身虽陷败,然其所摧败亦足暴于天下”[5]2456,投降是迫不得已。但司马迁却因正义直言而遭受奇耻大辱,在发愤而著书意愿下,他更须借《李将军列传》道出心中的不平。通过对比《史记·李将军列传》与《汉书·李广苏建传》可窥探司马迁对李氏家族的不寻常情感:

单于既得陵,素闻其家声,及战又壮,乃以其女妻陵而贵之。汉闻,族陵母妻子。自是之后,李氏名败,而陇西之士居门下者皆用为耻焉。

《史记·李将军列传》

陵在匈奴岁余,上谴因杅将军公孙敖将兵深入匈奴迎陵。敖军无功还,曰:“捕得生口,言李陵教单于为兵以备汉军,故臣无所得。”上闻,于是族陵家,母弟妻子皆伏诛。

《汉书·李广苏建传》

上述《史记》与《汉书》在写李陵被族灭之事中,司马迁没有道明李陵母、妻被族的原因,而班固则详细地记录了事情原委,明显,司马迁在这里是作了简化处理的。如果没有《汉书》对李陵被族灭的前因后果的介绍,后人很容易就误认为李陵家族被灭与当时严苛的社会政治以及汉武帝的残暴统治有关。所以司马迁在记述李陵之事时也是巧妙地避重就轻,使得后人更加同情李氏家族。

三、文史关系解读:侧重文笔与淡化史笔的客观评价

文史关系一直以来是中国古代学术领域的重要话题。从先秦一直到两汉,文学与历史学就是一对孪生兄弟,互为牵连,以致清代章学诚提出“六经皆史”的理论主张。到了魏晋南北朝时期,由于“文学”成为一种自觉现象,“文”与“史”逐渐分离。到了唐代,以刘知几为代表的历史理论学家开始将中国历史发展演变规律上升到理论高度,形成了完整的历史理论体系,文学与历史形成了独立的两个学术派别。

《史记》的文学性与历史性比较一直以来是学界争议的话题。一段时间,《史记》的研究分为两派,一派为单纯研究《史记》的历史史料价值,一派为单独研究《史记》的文学艺术价值,两个派别或多或少走向了某种极端。近些年,随着“大文学史观”与“大历史观”兴起,《史记》研究更加注重历史与文学的结合。例如,张新科先生的《〈史记〉与中国文学》一书中就认为“《史记》的文学特性是建立在历史特性之上的”[3]2。周国伟先生在《二十四史述评》中就认为:“除了其创作思想、写作手法有其特别优越处,足资借鉴外,其行文流畅,叙事绘声绘色,有条有理,用词简练精辟,更是治史者所必学的。”[15]40因此,在研究《史记》时,要用历史的眼光与艺术的眼光相结合,融入整个中国文学史与中国历史发展规律的进程中。

《史记》中有许多篇目文笔性高于史笔性,这与司马迁写史“考信六艺,整齐世传”有关,也与个人主观意愿有关。例如,司马迁将《伯夷列传》放在了列传第一,正如他提到的“伯夷、叔齐,不念旧恶,怨是用希”[1]2583,司马迁认为伯夷、叔齐属于“君子”之类,乃为“清士”,司马迁不仅欣赏这类人,他本人也是这类人,因此借伯夷、叔齐的品质寄托自己的感情,也就自然避免不了《史记》主观性的存在。在《商君列传》里,司马迁评价商鞅“其天资刻薄人也”[1]2718,出于儒家与法家两家立场与观念的不同,司马迁评价商鞅以贬恶为主,也不免有失客观性。在《屈原贾生列传》中,司马迁大量引用了屈原与贾谊的文赋,既是司马迁借此以表明两人的高洁之志与悲情命运,也是司马迁秉承历史责任以传屈、贾文学功绩的表现。在《苏秦列传》与《张仪列传》中,司马迁个人情感倾向也非常明显。苏秦与张仪以相同“外交家”的身份被记录,司马迁评价苏秦:“吾故列其行事,次其时序,毋令独蒙恶声耳。”[1]2763明显为苏秦鸣不平。而在《张仪列传》里,司马迁评价张仪称:“夫张仪之行事甚于苏秦,然世恶苏秦者,以其先死,而仪振暴其短以扶其说,成其衡道。”[1]1798对张仪的评价客观性要更强一些,没有明显像苏秦那样偏倚张仪。

如果说《史记》中先秦人物传记司马迁运用“整齐”的手法,避免不了个人的主观想象与材料裁剪,那么在距离司马迁年代更近的秦汉时期的人物传记与同时代出土的简帛文物以及《汉书》相对比,《史记》人物形象的立体性更强,掺杂的个人感情与人物褒贬更加明显。譬如,在北大藏汉简《赵正书》中秦始皇主动提“死”之说:

吾自视天命,年五十岁而死,吾行年十四而立,立册七岁矣。吾当以今岁死,而不知其月日,故出游天下,欲以变气易命,不可乎?今病笃,几死矣。[16]

而在《秦始皇本纪》中,记载的是“始皇恶言死,群臣莫敢言死事”。出土文献的记载与《史记》中的原载差异,明显表现了司马迁对历史的裁剪,并有刻意突出人物形象的文学价值取向。因此,要从整体上认知《史记》的文史关系,就要从司马迁对史实的裁剪手法入手,尤其是对列传中人物形象的“整齐”与裁剪。

就《李将军列传》中所传达出来的文笔和史笔的关系来讲,要秉承历史唯物主义观,全面客观地看待司马迁写李广形象的问题。《李将军列传》的文笔与史笔不是此消彼长的关系,而是唇齿相依的关系。一些史学研究者仅就李广名气不抵功劳问题,就批评司马迁没有秉持“客观公正”的原则写历史,一些文学研究者仅研究《李将军列传》的文学内涵,而忽略了历史背景,也就丧失了研究《史记》的“内核”精神。正如吕思勉先生所认为的:“史籍之原有二:一为史官所记,一则私家传述也。谈、迁有作,乃其私家之业,而非当官之职也。”[9]807作为“私家之业”的《史记》,正是在客观历史背景的基础上,将已经逝去的历史事件与人物活灵活现地展现在世人面前,是司马迁的伟大贡献。也要看到,在司马迁那个时代,文史尚未分离的时代,司马迁能够站在历史的角度写传记,可谓“前无古人,后无来者”。

总之,研究《史记》,尤其是《史记》中的人物传记,要在追求历史客观的基础上,探求“文质”,不能分裂《史记》的“文”与“史”之间的关系。

四、结语

司马迁撰写李广人物命运时带有鲜明的感情色彩,更注重“发于情,肆于文”的文笔而削弱了“其事核,不虚美”的史笔。《李将军列传》侧重的是李广人物命运的悲剧性,从“子不遇时”的感情渲染,到“李广才气,天下无双”的侧面烘托,再到“桃李不言,下自成蹊”的品德赞美,都是司马迁高超文笔的体现。因是“一家之言”,也不免有夸张修饰的成分在其中,这是史传文学不可避免的问题,也是《史记》在中国文学史中建构文学经典过程的一面表现。李广作为司马迁笔中的一个“尽善尽美”的人物,只有深度剖析司马迁所处的历史背景与个人经历,深度把握司马迁的人物书写动机,才能更好地研究《史记》中的人物经典化过程。正是在这样的研究基础上,史记中的形形色色的人物,才可能以一种更加丰满的形象保留下来,为后人提供了更多的研究路径。

因此,在研读《史记》中的人物列传时,要深刻把握司马迁对历史与人物形象的裁剪手法以及文与史的关系。无论是“史界”还是“文界”,历代学者都对司马迁在开辟文学与史学的功业上赞不绝口。史学家将司马迁认为是“历史学的开山师祖”,文学家赞司马迁“武帝时文人,赋莫若司马相如,文莫若司马迁”。但是学界也对《史记》,尤其是《史记》中的人物列传有过争议,历史研究者认为其中不免有过度掺杂个人主观之嫌,文学研究者在研究时会忽略历史的条件与背景。但这些都不影响司马迁对后世文学与史学发展的功业。

司马迁最为可贵的精神就在于,他并没有因为个人的崇拜或主观意愿就完全脱离历史与真实,而是站在历史真实的基础上,塑造历史人物,展现当时的社会现状与风貌。因此,研究《史记》中的人物,要站在宏观的历史条件中,探究历史的细节与人物的命运;要站在相对历史真实的基础上,研究《史记》的文学价值。“以史为鉴知兴替,以人为鉴知得失”,将《史记》文化融入生生不息的中华文化长流之中。

- 渭南师范学院学报的其它文章

- 《史记》中西汉的边疆防务