从解蔽主体到补偿“代具性”:智能时代教育技术价值新论*

庞茗月 戚万学

(曲阜师范大学 教育学院,山东曲阜 273165)

一、引言

我国用“教育技术”代替“电化教育”一词后,有识之士就未曾停止过对教育技术发出诘问。惊叹技术的大投入而教育没有大产出的“乔布斯之问”,揭示信息技术领域“悲惨命运”的主要原因不在技术本身、而在技术之外的“尼葛洛庞蒂之思”,警惕过分夸大与应用IT 技术将终究无法解决有思想的 “伦理人”之问题的“比尔·盖茨之疑”,追问教育信息化实践与学科错位发展的“南国农之问”,以及无数不绝如缕究问技术何以变革教学的争鸣之声,使得教育技术在不断追问的道路上摸索前行。

伴随人工智能、机器学习、数据挖掘等新兴智能技术的迅猛发展,今天的教育越来越依赖于技术,也使得人们对如今教育技术的理解,产生了误读和偏差。教育自始至终都是一种人类独有且复杂的社会活动,因此,会随着社会日新月异的发展不断变更以回应时代需求,而教育技术也因此会在特定的历史背景下,技术的推陈出新并被不断赋予新的价值内涵。如今,智能时代已然到来,将以人工智能为中轴的教育技术的长足发展视作理所当然,已不足为奇,我们理应廓清教育技术所包容的、 力求与智能时代发展同频的真正教育价值。

基于此,本文在对教育技术价值偏狭定位和失范认知的澄清中,揭示当前教育技术价值存在的问题,呼吁教育技术的本源回归,尝试沿着价值游离、价值彰显与价值补偿这一逻辑理路,以守护教育“是其所是”和解蔽人之主体为出发点,探讨审视智能时代背景下教育技术价值的本源性样态,以求走出教育技术认知与应用的误区。这是智能时代倒逼教育本真之问,也是讲好智能时代“教育故事”的首要前提。

二、价值游离:智能时代教育技术价值的认知失范

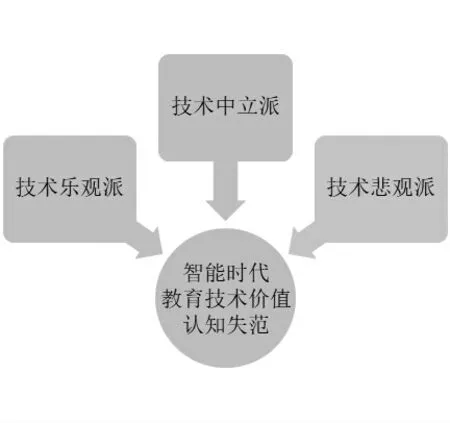

所谓认知失范,是指人们在对客观事物的感知、理解与诠释时,由于内心的价值准绳失衡,所引发的不恰当、不正常、不符合规范的价值混乱、偏差和谬误现象。在智能时代,技术已然成为人们谈论教育问题的一个重要“场域”,可以说,对未来教育教学的想象,就是关于技术发展的想象,只是这种想象没有意料中那么稳固,或讴歌称颂,或批驳谴责。人类对技术在教育教学中的价值认知,大抵游离于三种失范取向之间(如图1 所示)。一为技术乐观派,即大肆推崇技术,视技术为解决教育痼疾的“万能之物”;二为技术悲观派,即极力拒斥技术,视技术为导致教育对象主体性丧失的“洪水猛兽”;三为技术中立派,即既不推崇技术也不拒斥技术,视技术为不负荷任何价值的工具或手段,“双刃剑” 的技术观是其在教育中的经典表述。在教育教学实际应用技术的过程中,我们尚可发现,以上三种认知取向都犯了形而上学的错误,在阐释教育技术价值方面,似乎都有些差强人意,具体阐述如下。

图1 智能时代教育技术价值的认知失范解析

(一)技术乐观派:侈谈鼓吹并过度推崇用技术解决教育问题

在智能技术高度发展的今天,教育技术领域的主流意识大都趋向于“以新为美”,每拾得一种新技术,便趋之若鹜、满怀激情地应用于教育教学之中,并对其有效性一番侈谈论说,把教育技术应用当成提升教学质量、促进教学效果的“灵丹妙药”,固化地认为技术尚能解决教育教学中的所有难题,只要用了技术教学效果便会提升。实质就像查理·芒格(Charlie Thomas Munger)所言,“手里握着锤子,把一切都看成钉子”,风风火火、毫不犹豫地把教育教学问题直接诉诸教育技术,认为技术才是拯救教育的“良药”,可以治愈教育的一切“痛楚”和“病症”。于是乎,各种技术鱼贯而入,以其所谓的不可替代性、先进性、优化教学之名,将教育教学裹挟。殊不知下一种新技术一经出现,又会将上一种技术打入“冷宫”,随即抛入“传统”行列。在新技术热词的轮番“鼓吹”和“炒作”下,技术“风口”一有“风吹草动”,教育技术便追逐热点、跟风研究一番,似是为教育技术学界开辟了一个全新的学科面貌,最后大家却都变成了“拿锤子的人”,无时无刻不在想怎么“找钉子”。至此也就能想明白,教育技术研究的问题何以总是“不求甚解”,只能高谈阔论于边缘的学科地带了。此般对智能技术潜能予以片面夸大之词,煞费苦心、不遗余力、千方百计地将技术使用到教育教学的各个方面,希冀用新技术革新当下的教育教学模式,而少有思量新技术、新产品是否真的适合教育教学,教育教学是否真的需要它们。大多数教育技术研究者在选择研究课题时,总是倾向于在某一课程中加入最新、 最流行的技术或是一些与研究需要关系不大的技术参数和指标,以此来“提升”其研究价值,期许能够走在“时尚的最前端”。显然,技术乐观派把智能技术与教育的关系看得过于简单化了,尚未弄清技术的价值要通过人的价值来彰显,技术的应用要由教育需求来支配,技术的发展还受到社会以及人类自身其他因素的影响和制约。所以,教育技术是否真的像我们表面所看到的那番繁荣,在这繁荣景象的背后,又有多少是人为臆想,多少是真实存在,求解的最好方法便是回溯教育本真,觅求智能时代教育技术价值的本源面貌。

(二)技术悲观派:盲目谴责且断然否定技术的教育应用价值

早在计算机和互联网诞生之时,有论者就曾多次预言:纸质书本将会于未来十年间消亡,人类的教育教学模式将会在信息技术的影响下发生巨大变革,乃至做出未来的实体学校不再具备价值将会被彻底改造,未来的教师终将被计算机和其他技术工具所取代的预判。然而时至今日,学校的教育教学一如旧贯,现在看来当初那些预言仿佛言之尚早。教育实践者和管理者通过事实观察发现,技术对教育而言,非但没有使教育产生本质性蜕变,教育似乎成为技术领域的“黑洞”,人力、财力和物力的巨大投入,换来的教育成效甚微。有鉴于此,人们不再是智能技术的簇拥者,同时也意识到了技术带给教育的消极影响,成为教育技术领域的技术悲观一族。他们认为,在智能化场域的课堂中,无关鲜活的生命个体,唯有智能荧屏上冰冷跃动的数据字符和算法代码,“盆丰钵满”的智能化资源“投喂”,使人们丧失了思考和对话的能力,进而成为意识贫瘠、理性退化、人性割裂的“病态者”。教育教学中过度使用智能技术,使学生发展一度呈现“亚健康”甚至“畸形”之态。技术悲观派们终日笼罩于智能技术的消极“面纱”下,沉浸于因技术进化而担心自身将被“除名”的恐慌之中。加之各种悲观谈资,如“人工智能比核武器危险得多”“人工智能将终结人类文明史”等甚嚣尘上,在极度渲染的悲观论调下,盲目谴责并断然否定技术的应用价值,一味将人与智能技术剥离开来消极看待并非理智之举。故此,有必要重新审视智能时代的教育技术价值,真正沉心聆听智能时代技术悲观派为当今教育敲响的警钟,为避免人们跨越教育“雷池”、误入教育“禁地”防微杜渐。

(三)技术中立派:不负荷或然指向性的纯粹“自然物”

智能技术在教育中的应用,始终无法打破以上两种取向设下的藩篱,学界在对技术价值的正面与负面、乐观与悲观的争论与探讨中,逐渐回归到一种不偏不倚、看似中立的技术价值观上,于是,技术中立派的观点日渐为人们所接纳。他们认为,技术仅作为一种纯粹达成特定目的的方法或工具,其本身不负荷任何价值,无瑕瑜利害、是非曲直之分,可在任何可能的目的中被应用,最终所能产生的作用和带来的价值,完全取决于使用者的方式,即使用者将技术应用于积极的、善的目的,便会发挥促进作用;应用于消极的、恶的目的,便会产生阻碍作用。实然领域的技术,在此被视为纯粹的“自然物”,本身并不具备或然指向性,如若带有指向性,那也只能是应然领域的人在外部强加于它而产生的。那么,技术对于教育而言真的是中立的吗?令人遗憾的是,如今来自哲学界的诸多学者,对技术中立派的观点发出质疑之声,指出技术并非仅是一种手段、方法或工具,在技术所属的“自然之物”背后,还有其内在社会规定性,技术自身并无问题,问题在于其所从属的人。既然技术是一定时期与特定时代条件下人实现价值的载体,那么,智能时代的人就以智能技术为媒介彰显价值,而在对智能技术设计、开发、创造、管理等一系列环节中,其间早已渗入了带有人为目的导向、主观价值、意志、习惯等一些体现当时社会价值的要素,这些要素使技术不再是纯粹的“自然物”,于是技术中立派的观点不攻自破。

诚然,此刻教育技术在认知与实践层面的失范现实,也确乎在提醒着我们,而今人类生存下的智能化大背景,教育技术在忙于追赶智能化浪潮的匆忙路途中,似乎已迷失了对教育教学本真的寻求。以上提及的教育技术价值认知观大都偏执一隅,仅盯着自己的一亩三分田看待问题,没能站在高处俯瞰教育技术全貌,或许正是这些固化思维方式和片面应用手段,愈发引起了我们现在的关注和思索,使我们对教育技术价值看得更透彻,以期能够引发振聋发聩、发人深省之效用。

三、价值彰显:解蔽教育主体守护教育“是其所是”的主体性技术

尽管一代代新兴技术在一定程度上使教育形态、内容资源、教学手段、学习方式等有所改变,但教育面向人全面发展的基本诉求、 立德树人的本质愿景从未变过。技术是人之技术,而人又是教育实践活动的主体,这就要求我们不能仅从应用于教育的外在“客体技术”层面去理解教育技术的价值。同时,反思智能技术进驻教育教学领域,教与学主体在智能化课堂所遭遇的“非人”境况,也让我们有必要从“人之为人”“人之解蔽”的主体性实现上,来彰显智能时代的教育技术价值。

(一)教育与技术张力增强的实然:人之主体的遮蔽和降格

自启蒙运动伊始,人就将技术作为展示自我的能动性方式,当然在教育领域也不例外,不论是原始社会的木棍、 石器,19 世纪末20 世纪初的电视、电影、幻灯片,20 世纪90年代末的计算机等教育“硬”技术,还是譬如教育理论、教育思想、教学理念、方法技能等教育“软”技术,人都在其中天然地承载着主体地位。然而近年来,随着智能技术在教育教学领域的不断介入,教育与技术之间的张力逐渐增强,人的主体地位被遮蔽。

人之主体的遮蔽是指人在与技术或其他工具“物”的交互作用过程中,人存在的关系状态被“技术物”遮挡,甚至是人自身被“技术物”取代,人作为技术主体应有地位的一度湮灭(王国豫,等,2017)。智能技术决策下的教育教学过程离不开“计算”(庞茗月,等,2021),以教育大数据为例,通过量化和剖析学习者的学习行为数据生成学习者教育画像,以此为基准预判接下来的学习行动路向,这个过程中的参与者,除了我们传统意义上所看到教师、助学者、数据管理者之外,还存在着一个看不见摸不着但又不可小觑的强势参与者——“计算系统”,其通过给定预设的规则、程序和相关算法,对所收集到的学习行为数据进行系统性运算、分类并加以转化,进而以合乎理性的、精准高效的方式,将人们期望的计算结果可视化展示于眼前(段伟文,2017)。即人可以不费吹灰之力、轻松高效地借助智能技术,得到自己想要的答案,坐享智能技术自动诊断问题并根据实际情况给出问题解决方案的能力。进一步讲,技术代替了人的思考 (波兹曼,2013),在这个过程中,人类的“自主”权力在技术的“自我决定”中消亡。这就如同人们外出游行时,利用手机GPS 导航为其规划并匹配所在位置和目的地之间的最优路线,在体恤入微、耐心周到的语音提醒和场景显示中,轻松愉悦地抵达想要去的地方,使人们不管在陌生城市还是崎岖山路都能完美避开问题路段和行程障碍。然而,只要我们担忧放弃使用手机导航会出现方向迷失和多走弯路,并相信只要使用便会快速到达目的地,那么技术的控制力便在此刻显露无遗。此时的手机GPS 技术,更可以说是技术背后的算法或算法的演绎逻辑、合理性规则,已将主体的理性判断和先验批判取而代之(Daston,2021)。更令人匪夷所思的是,且不说去探索一个陌生的地方,即便是一条此前驱车前往反复行驶的路线,无论是路线本身还是沿途的标识或许都没能在人们脑海里留下任何印记,可以说是一片空白。试想一下,若是技术以此种方式介入教育教学,那么对教育教学所起的意义究竟是遮蔽还是解蔽,是该令人心醉神迷还是让人忧心焦思,或许很难解释清楚。

人之主体遮蔽的结果是人的主体性的变更与易位,即拥有主体地位的人退居于技术背后,技术不再是借人的外力而被迫推动的工具,而是成为了限定人之决定、导引人之行为的决策者和代理人。基于数据算法作用下的人,自然也不再是传统意义上可以被认识和理解的个体对象(弗兰克·帕斯奎尔,2015),而成为一定意义下表达0 和1 的“输入信号”,正如美国普渡大学(Purdue University)中受Course Signals 系统监测过的学生用户所感受的那样:“技术系统根据他们当前的学习状态而自动生成,并通过email 发送的那条信息是他们与老师之间的唯一沟通,而这条信息似乎从不考虑他们的感受,仅是将他们看作一堆数字符号”(Arnold,et al.,2012)。由此,教育的交往过程被降格为物与物之间的机械组建,机械物的冰冷运转取代了人的心灵融通与情感共振(冯锐,等,2020),每个人都成为驱动教育机器运行的独立部件。人的主体性在教育机器一次又一次的作用下,日渐简化、奴化、愚化、窄化、钝化却浑然不知,教育机器也周而复始地重复着复制起始 “元数据”→循环产出新数据的操作。如此,美国知名教授凯斯·桑斯坦(Cass,2008)曾描述的“信息茧房”效应,美国互联网观察家伊莱·帕里泽(Eli,2011)在一次TED 演讲中提出的“过滤气泡效应”(Filter Bubble Effect),或许都将成为人类在智能时代长期浸淫于教育技术的个人满足和自我得志下,而难以摆脱的最大困扰。教育与技术张力增强下的智能推荐算法,无疑是当前人的主体性价值实现所面临的最大困厄。

(二)智能时代教育技术的应然:人之主体的解蔽与守护

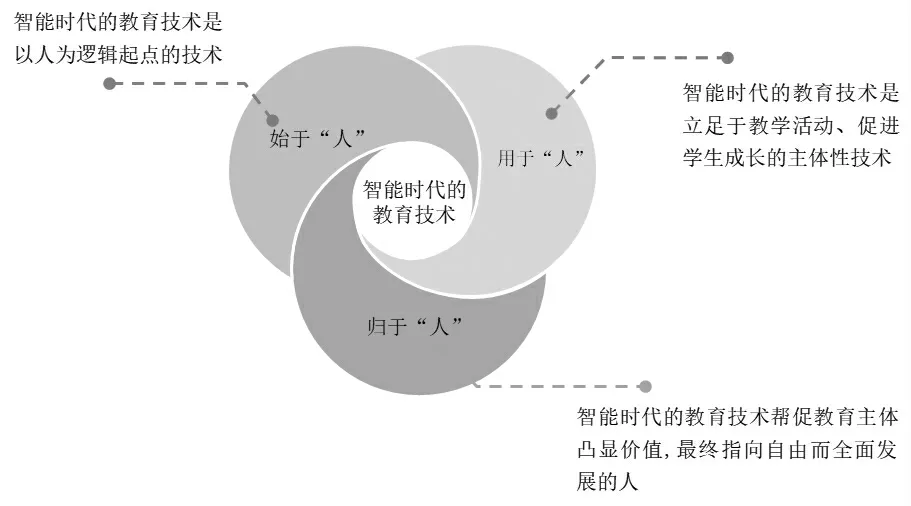

作为人之灵魂的教育始终指向个体完满人性的“成己”初衷,因此,技术对教育的介入也应同样以解蔽主体、实现主体的“成己”之愿为目标,但通常教育技术虽把主体自身建构了,却使教育与“成己”之间的距离越来越远。我们认为,智能时代的教育技术应审度时势之需,来提升主体的内在价值,以培养有道德、有智慧、有情感、有良知、有责任的全面和谐发展的人为己任和使命,只有这样,作为培养人的教育才能逐步实现对人之主体解蔽的价值确证。教育面向的是完整的人,发展的是全面的人,现代教育又离不开教育技术,智能时代的教育技术理应是一种致力解蔽教育主体、守护教育“是其所是”的主体性技术(如图2 所示),这是由教育与教育技术的自身同一性决定的(项贤明,2002)。

图2 智能时代教育技术解蔽主体的价值内涵

1.智能时代的教育技术是始于“人”的技术

从片面强调技术过程、漠视他人之主体性的“94定义” 的提出,到反思技术人文应用、 提出“ethical practice”的“05 定义”的改进这一转变过程来看,教育技术的理论与实践发展,势必要时刻思考人的主体性实现问题,只有这样,才能得以显现教育技术理论与实践的研究价值。庄子有云:“物物而不物于物”,意为人应利用外物、支配外物而又不受制于外物,此番言论指出,人应该做物的主人,而不可沦为物的奴隶;至于“得人之得而不自得其得”,即外物得之却失掉自性应得之物,则是典型的人之主体性丢失的表现;而现代人“丧己于物,失性于俗”,更是因外物与世俗而丧失自身主体性,进而异化为客体的本末倒置之象。尽管,当下教育技术的前沿性、灵活性、丰富性、多维性日臻完善,但被置于形而上的教育技术塑造出的教学新景观,却置若罔闻般成为教与学主体的“禁锢之地”,人们只得在技术的认知里打转,难以越过技术表象解蔽生命视域下的教学本真,教育教学领域此番“心为形役、为物所累”之况,显然有悖于最初谱写的教育图景。故此,智能时代的教育技术必须是以“人”为逻辑起点的技术。

2.智能时代的教育技术是用于“人”的技术

以往,人们只要谈及技术便将其与实体物或产品载体等“客体性技术”联系起来,这类客体性技术是在对工具制造和使用的过程中,来实现对现实的适应和自然的改造。譬如,300 万年前的原始人类能够根据自身需求,通过两块石头的相互敲击和摩擦来打磨出自己想要的石器形状; 相传中国上古时期有燧人氏教人钻木取火,让人类摆脱了茹毛饮血的生活。神话也好,现实也罢,这些对客体性技术工具的使用,根本性地改变了人类自身的命运及与自然的相处方式,解决了人类的物质性问题。以上对技术的理解是从工具的制造和使用开始的,那么,我们也可以同样地认为,教育技术是源于教育教学活动中工具、手段的使用,不同的是它制造的目的是直接作用于人(教师和学生),而不再是用来改造客体,即用以改变人的技术,我们将其称之为“主体性技术”。既然是改变人,从广义上讲,“主体性技术”应能够使人的灵魂和肉体得以改造,可以改造灵魂的技术即为精神层面的技术,可以改造肉体的技术即为物质层面的技术,如胚胎基因编辑技术、基因改造技术、克隆技术、细胞培养技术等,就是典型的改变和制造人类肉体的主体性技术。鉴于此类技术在教育教学领域影响尚不明显,因此,本文所提及的“主体性技术”皆为教育教学活动范围下的狭义概念,特指能够改变人的精神层面的技术。具体而言,是指能够改变人的整个发展过程,包括人的思想、意识、行为、品格、能力、习惯等方面的技术,是作用于人而非作用于物的技术。所以,智能时代的教育技术应是一种立足于教学活动,借助智能技术进行有效教学、促进学生成长的主体性技术。

3.智能时代的教育技术是归于“人”的技术

哲学意义上将主体意为“抽象的人”,而教育领域中的主体只可能是在人类社会所创设的一定教育环境下进行教育活动并兼具知识、思想、技能、道德的人,即只有会认识、能实践、主动意义建构的“人”,才可称之为主体,技术本身不可能成为主体。同时,主体性是人在自觉活动中的一种积极主动地选择,一种在教育实践中与外部交互作用的关系状态,技术无论发展到何种境地,都不可能和人一样具备主体性,更不会撼动和变更人在教育中的主体地位。我们将“人”称作掌控技术、驾驭技术的主体,并非要以二元对立的观念思维来看待人与技术,反而是为了更好地破除这种非此即彼的价值判断。德国著名技术哲学家恩斯特·卡普(Ernst Kapp)在其“器官投影说”中,剖析了工具制造与人体器官的内在联系,指出可从人体结构与器官投影的角度来分析技术的本性,强调技术工具起源于对人体器官的模仿,而人又通过技术工具不断重塑自己、创造自己(卡尔·米切姆,1999)。由此番论述可知,一切技术都是以人为基本尺度、为了人而创生并最终指向于人的,人与技术存在着“人创造技术而技术重塑人”这一本质发展上的内在一致性,这些都无不展现着技术的“为人”属性。技术是人类接受教育的产物,而技术的进步又促进着教育的发展,技术与教育最终均指向自由而全面发展的人。所以,在智能技术广泛应用于教育的今天,人与技术互相构造、彼此驯化。可以说,技术的介入和主体的培养不仅没有矛盾,反而具有双向耦合性,智能时代的教育技术更好地赋能于教育主体来凸显其主体性价值。

综上,智能时代的教育技术价值,乃是我们在全面认识智能时代教育的本质、技术的本质、人与技术关系的基础上,在教育场域中不断生成的具备“主体性逻辑”的技术智慧,是以教育“成己”愿景为使命,致力于解蔽教育主体、守护教育“是其所是”,用已有智能技术成果有效提升教育教学水平,进而真正促进学生智慧生成和德、智、体、美、劳全面和谐发展的主体性技术。

四、价值补偿:“代具性”弥补教育教学“缺陷”

在人工智能浪潮的裹挟下,智能时代的教育教学势必需要借助外界技术实现相应的教育功能。但教育技术在改造人、增强人、延展人的同时,并不意味着可代替人,这恰好印证着斯蒂格勒(Bernard Stigler)对技术与人性的拷问,自然使得教育无法独善其身。我们认为,智能时代的教育教学因人体机能的生理性限度,而被持续置于“缺陷”境地,诉诸教育技术的“代具性”价值是弥补该“缺陷”的明智之举,也正是这一弥补过程,实现了智能时代教育技术对教育主体的价值补偿。

(一)智能时代的教育教学“缺陷”

智能时代的教师虽在伦理、个体生长、功能性存在等意义上具备不可替代性,但随着技术对教育的冲击和渗透,教师教学尚未“出场”、教育技术已然“在场”的代具性,存在放大着教师自身能力的“缺陷”。可以说,教师的“缺陷”造成了教育的“缺陷”。

从客观实际来讲,教育教学实践中的教师要想与学生产生有意义的交互关联,势必要经由某些媒介客体或技术工具才可实现。正如学者冯建军所言,教育活动的交往过程,始终是由主体经由客体再回到主体的循环模式,该交往过程中的核心参与主体——教师与学生,本就为教育固有,他们之所以能够在交往过程中达成共识,是因为有诸如语言、文字、符号、设备等技术物在其中起中介作用,并在教师与学生之间产生内在推动力,形成一个促进学生发展又能使学生接受的共识性文本(冯建军,2000)。但由于教师无法能动地根据自身意愿随意改造学生,因此,学生在此过程中能否接受以及接受程度如何无法保证,所以,教育并非主客间相互作用的简单对象化影响,而是通过一定的客体媒介,主体作用于主体的交互活动。换言之,教师必须借助外界一定的手段、工具和媒介等代具,创造教育资料并想方设法使学生认同教育资料后,最终才能达成对教育意义的传播和教育功能的实现,由此看来,教师本就存在“缺陷”,是外界的代具弥补了教师自身的“缺陷”。

从人体机能的角度来说,人类如今所要接收的信息与以往已无可比拟,特别是智能时代背景下的信息过载将超负荷于人体大脑自身的承载量。脑科学实验数据显示,人脑的工作认知依赖于知觉组织所形成的“知觉物体”(龚怡宏,2016),当需要接受的信息量超过了人脑知觉组织可以承载的容量时,基于人脑的生理局限,便会自动过滤和筛选而对某些信息“视而不见”,致使知觉组织的“瞬脱”工作受到阻碍,进而影响了对后续信息的加工和处理。由于信息的本原意义未被理解,人脑无法将其与先验知识相互关联,正常的信息加工秩序被破坏而变得紊乱,人类对事物的完整认知自然无法形成。故在教育教学实践中,教师面对智能技术时猝不及防的莫名焦躁和处理大数据时的力不从心,皆由该缺陷引致。智能浪潮下的教育技术不再仅围绕信息本身打转,而是直接与人脑这一信息生产“机器”面对面作业,跃跃欲试、摩拳擦掌地想要推进脑器官外延式进化。教育记忆不再圈囿于以往教育者的自我记忆、群组记忆或特定记忆,而是冲破桎梏,走向智能时代基于非生理本能的人工记忆或重复的机械化程序记忆,教育技术以全新的记忆形式取代传统的人脑记忆,以更大的记忆容量、更高的加工效率、更快的提取速度,使人脑记忆相形见绌。一个极为普通的硬盘与存储卡使人们不再对“汗牛充栋”和“卷帙浩繁”抱有敬畏之心与崇敬之情。因此,人脑承载信息的生理性限度,使智能时代的教师成为一种“缺陷”存在者。教师的这种缺陷,使得智能时代的教育不得不应用教育之外的智能化手段或工具,来实现自身功能,由此看来,智能时代的教育也可以被理解为一种存在“缺陷”的教育。同时,随着教育技术类别的日益多样化、智能化,技术为教育教学在内容、环境、功能、资源等方面所“代”之事越来越多,这都意味着教育教学“缺陷”的愈发严重。

(二)智能时代教育技术的“代具性”价值

依据技术现象学的理论观点,“缺陷” 的存在必然指向“补缺”的诉求(杨绪辉,等,2019),借助外在代具积极完善自身性能、 构建自身完整存在是智能时代主体的合理选择。人类在接受后天教育的过程中弥补自身的先天“缺陷”,教育技术的“代具性”价值,将给予教育更多的可能性、教育者无穷的可塑性。

智能时代的教育技术是科技在教育领域发展到一定历史阶段后所生成的提质增效之物。当前,基于人工智能的语音识别、图像识别、情境感知、语义分析、脑电识别等技术,为智能时代的教育研究提供了新工具。针对教育教学中的不同群体,根据教育应用场景的不同,智能时代的教育技术主要显现出以下三方面“代具性”价值(如图3 所示)。

图3 智能时代教育技术的“代具性”价值解析图

1.针对特殊群体的“补偿性”代具

补偿即抵消损失,补足缺额。缺陷补偿是教育过程中面向特殊群体的重要教学理念,其中很重要的一种方式就是利用外部条件如新型技术、 工具或手段替代、改善或恢复受损机体的相关机能。教育教学中的特殊群体是指因个体差异而在身体、 心理等各方面具有特殊教育需求的学生,他们由于先天或后天偏离常态的身心缺陷,通常在生活、学习等方面存在较大困难。伴随智能时代的到来,当前已有相当一部分人工智能技术应用于特殊教育领域,借助技术手段推动特殊学生器官外延弥补其身心不足,从而满足个性化学习诉求,实现缺陷补偿。譬如,哈尔滨点医科技与市儿童医院携手,合力将开发的情感机器人RoBoHoN“医伴宝”用于自闭症儿童的诊后治疗项目,并辅助其他相关儿童疾病的治疗与康复工作。同时,该机器人可以作为医生与患儿家属的助手和纽带,有效“补偿”他们在耐心和体能等方面的缺额。另外,美国智能导学专家罗纳德·科尔(Ronald A. Cole)教授团队和聋哑学校教师,共同研发了一款专门针对聋哑儿童练习词汇与发音的智能导学系统,其工作机理是在系统内嵌入一位“能说会道”的智能虚拟导师,聋哑儿童在观察虚拟导师开口时嘴唇形态变化后,尝试模仿发音、复述词汇。实验结果表明,使用该系统后的教学效果显著,聋哑儿童的词汇学习能力和表达能力均得到提升(朱莎,等,2017)。概言之,智能时代的教育技术可以为特殊学生有效实现“补偿性”代具,满足不同学生的特殊教育需求,消除特殊学生与正常学生之间的初始隔阂,最大程度地发挥智能时代教育技术的“缺陷补偿”价值。

2.针对教师群体的“业务性”代具

“只要是人工智能技术可以完成的工作,都不应列于教师的工作范畴”(李栋,2019),从技术哲学视角来说,该论断看似加剧了教育技术与教师之间“二者必取其一”的对立关系,实则却暗含使教师从繁杂、细碎的事务性工作中解放出来之意。智能时代的教育技术可以在一定程度上帮助教师执行部分教学事务,譬如,基于知识图谱技术的智能出题系统,可以有针对性地为不同学生生成个性化试题,协助教师配置考试题库、布置日常作业;基于自然语言处理技术的智能批阅系统,可以对不同学科、不同复杂程度、不同类型的题目给予辩证评判并给出客观、 合理的反馈意见,使教师从阅卷、批改作业等机械、重复、高强度的工作中挣脱出来,且在很大程度上降低了因教师自身主观感受而造成的评分误差,在提升评阅效率的同时保证了评判的客观公正; 基于图像技术和语音识别技术的智能听评课系统,更是教师教研减负增质的“好帮手”,教师授课过程的实时记录方便教师随时查看回放从而开展教学反思优化教学,在线直播功能使异时异地的跨时空教师教研成为可能,弥补了过去开展全国性大规模教研活动而既有活动空间不足的缺陷。显然,诉诸智能技术的效能是胜过教师孤军奋战的,基于智能技术运行预先编排的机器程序,使其“代具”教师进行重复性、机械性劳动,教师将有更充沛的精力和更充足的时间专注于优化教学设计、 关怀学生心理健康和价值观培养等根本性育人活动。智能技术洪流下的人类教师,无论自身知识储备、教学经验多么丰富、综合能力多么突出,不断更新迭代的知识资源和智能教育服务功能,都会持续使其陷入“缺陷”境地,在实现某些教学功能方面与智能技术实力相差悬殊。因此,借助智能技术支持教育教学可在功能性意义上弥补教师的先天“缺陷”与不足,进一步“增强”教师的教育教学能力。

3.针对学生群体的“个性化”代具

就像不同的花要浇不同的水,浇水方式迥然有异,浇水量也不尽相同。借助教育技术打造的多维场景化学习场域,使学习者多样化、个性化、高品质的学习诉求得以满足。现阶段,基于人工智能技术的个性化学习支持系统尚处于发展初期,系统功能有待于进一步完善与提高,但已能为学习者提供相当程度的“个性化” 代具,不仅使因材施教的教学理念得以贯彻,同时解决了优质教育资源的供需矛盾和均衡配置问题。譬如,智能虚拟助手(IVA)通过与学习者的对话式交互来深层次领会学习者学习需求、判别学习者学习意图。其典型特征是用自然语言的聊天对话方式进行智能化学习服务,在拟人化、便捷化的人机教育交互过程中,实现学习者的个性化学习辅导、情境学习分析、交互式学习问答,由此人机情感交流得以增强,进而打破了以往应用程序与人之间0 与1 的机械化交流与隔阂(李凤英,等,2021)。当前,应用于教育领域的智能虚拟助手有戈埃尔(Ashok Goel)教授团队基于IBM 沃森平台研发的虚拟助教Jill Watson(Maderer,2016),由美国高等教育人工智 能平台AdmitHub 推出、 为学生提供个性化问答服务用于解决校园生活问题的智能虚拟助手Oil(Peterson,2016),提供个性化考试培训服务的虚拟辅导助手Prepathon(王萍,等,2017),以及将与学习者的即时对话应用于语言学习的Duolingo 机器人导师等(王萍,等,2018)。此外,运用机器学习技术构建学习者知识掌握的关系模型图,以及对不同层次知识的困难节点关联模型,通过知识点之间的困难关联程度和障碍依赖关系,智能化诊断学习者在哪一个环节及何种知识点上存在学习障碍,进一步精准推送、强化薄弱环节的学习资源,从而规划后继与之相契合的学习方案与学习路径,助推学习者个性化学习的实现。可以说,智能时代教育技术的进步,为学习者“量体裁衣”“对症下药”式的个性化学习提供了可能,破除了传统教学模式下学习者“无差别学习”的壁垒。

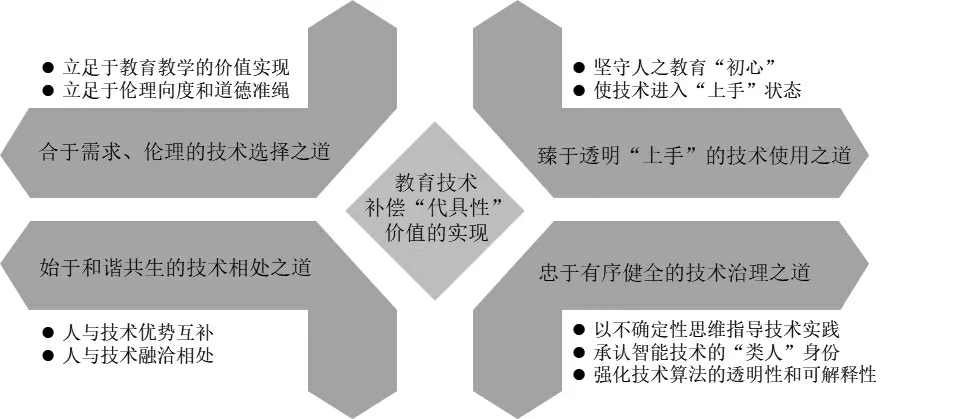

(三)智能时代教育技术补偿“代具性”的价值实现路向

海德格尔(Heidegger,1996)将现代技术不仅仅视为一种简单达到目的的工具和手段,预置、操纵世界一切的“座架”才是其本质属性,这是一种促逼着的解蔽,是物的展现。可以说,现代智能技术在为教育教学革新赋能,彰显无限工具价值的同时,也使人们在技术意志与计算思维的“引诱促逼”和“奴役戕害”下,深陷“笃信技术”的囹圄境地。因此,为保障智能时代教育技术补偿“代具性”的价值实现,我们有必要在技术选择、使用、相处和治理之道上,进行预见性的理性审思和谨慎判辨(如图4 所示),及时觉识并有效规避教育技术实践的“座架”引诱之险,从而推动智能时代的教育技术从“无大为”与“乱作为”走向“有所为”。

图4 智能时代教育技术补偿“代具性”的价值实现路向图

1.合于需求、伦理的技术选择之道

教育教学过程中是否选择应用某种技术,以及所选技术能够发挥何种水平、达到何种效用,是由教育教学过程的基本规律以及实现教育教学价值的客观需求决定的。因此,教育技术的选择须以智能时代教育所追求的“成己”愿景为价值导引,在契合伦理向度的基础上,选择“恰当”且“正当”的技术。

其一,技术选择应立足于智能时代教育教学的价值实现。首先,以“是否有用”甄别出有助于实现教育教学价值的技术,以此作为技术选择的第一道防线。在教育教学中不存在必须使用的技术和万能的技术,任何技术皆可被替代(尹俊华,等,1992),这就说明,教育技术是可以“选择”的。探寻、摸索适合于教育教学应用的技术媒体是教育技术学内在质的规定,既然是尝试摸索、寻觅探求,必然是一个长期的过程,也就允许有失败或不适合、不应用,由此破除长期以来搭设的“现代教育等同于应用技术的教育”的论断。其次,将“择优而用”作为技术选择的第二道防线,不同的技术媒体必然产生不同的效果,即便是同一种技术,将其置于不同的应用条件下所得效果也不尽相同。在铺天盖地、琳琅满目、体系庞杂的技术面前,时常又会出现多种技术皆益于教育教学价值实现的情况,此时应根据实际情形酌量考虑“谁更适合”。任何一种技术应用于教育教学都必然有其合理性和可以深挖厚掘的无穷魅力,决不能因其“新”而成为必用和眷注的理由,也不能因其“旧”而轻忽了其中无量的教育教学价值,即在技术选择时要做到“需求为首,择优而用,用其所长”,而不是“非它不可,越多越好”,以破除“现代高质量教育等同于应用多而新的技术的教育”这一蠡酌管窥之见。

其二,技术选择当立足于伦理向度和道德准绳。伦理道德与科学技术所涉领域截然不同,伦理道德涉及的是应然领域,考量的是“应该怎么做”的价值判断;科学技术涉及的是实然领域,考量的是“能够做什么”的事实陈述。只有合乎“应然”价值的“实然”,其施行的可行性和合理性才显充分实足(许良,2004)。面对当前技术“从心所欲而逾矩”的种种僭越之举,教育教学要在建好技术选择两条防线的基础上,进一步守好关乎“道德”的伦理之门,构建一套属于技术选择的伦理准则和道德规范,以确保所选技术于教育教学价值的实现而言是有价值、有意义的。同时,所构建的技术选择伦理规范要归溯于“人”,以体现最广泛教育教学价值和教育者的根本利益为出发点,立足于道德领域的教育者个人、技术本身、社会发展等多重向度,以免使其与个人权利或公平正义价值观为敌(John Naisbitt,2000)。

2.臻于透明“上手”的技术使用之道

有选择性、创造性地使用技术是为了更好地“育人”,进而实现教育教学价值,技术使用之道便自然成为教育教学耦合于智能技术的关键枢纽。因此,教育技术的使用者,既要坚守人之教育“初心”做到知“需”不罔;又要竭力使技术臻于透明“上手”状态,使其发挥最佳教育效用。

长期以来,由于工具理性与技术主义的过度扩张,技术工具等器物置换了教育系统中本应由人定向产生和释放的能量,其根本原因在于教育教学遮蔽了“人”、脱离了“人”。故在技术使用时,要坚守人之教育“初心”,将“育人为本”的教学理念,视作技术使用的第一要义与首要遵循原则。一方面,以“育人为本”的教学理念导引技术的使用。在使用所选技术前,对技术在教育教学过程中与师生交互的主客交往关系、主从属地位有着清晰的认知。教育者要固守自身在教育场域中的主导地位,科学合理、选择性地使用技术,避免陷入“无技术不教学”的教育失衡境地,谨防教育主体“客体化”情况的发生。另一方面,用“育人为本”的教学理念制衡技术的使用。基于因技术而“唯技术”以致教育教学机械化、浮躁化、被动化发展的客观事实,结合海德格尔(Martin Heidegger)对现代技术本质的省思追问,我们可以推断,技术并非为纯粹的“物”,它已经逐渐演化为一种统治、支配、驾驭人的合法性意识形态。因此,教育主体在教育教学过程中,必须借“育人为本”这一理念的力量,来牵制“技术命令”下日益膨胀的工具理性,将技术影响和对技术的依赖把持在一定限度内,以充分发挥技术对教育教学发展所具有的应然价值和效用。

海德格尔(Heidegger,2016)在其代表著作《存在与时间》中以锤子为例示,用“上手”揭示了器物被使用时应显现的本真状态。海德格尔指出,对于锤子要无意识地拿起来就用,作为人的“此在”(Dasein)越少关心锤子,用的越起劲、越顺手,它就越如同透明消失了一般,与“此在”的意识融为一体,这种物我交融的得心应手之态,称之为“上手”。在教育教学过程中,教育主体在使用技术时对技术的“上手”,可以表征为“(教师/学生—技术)—世界”,心手相应的娴熟技术操作,即“上手”的技术在使用过程中,早已成为“此在”的无意识把握,此刻智能技术成为了教育主体意识和身体的有机组成部分。进而言之,无论技术在他人旁说或自身观察看来有多么 “靓丽” 和“花哨”,若仅是“格物”,将无法揭示“上手”的东西。我们只有真切使用技术,使技术进入“上手”状态,才能真正领会技术的教育价值所在。所以,“上手”是我们寻求顺适且合用于教育之技术的前提,也是教育主体使用技术的最理想状态。但人“上手”技术这一过程取决于诸多因素,既受技术自身价值性能的影响,也与教育主体使用技术的娴熟程度有关,同时,还与技术和教育主体的心理、 行为及能力匹配度有关。因此,教育主体应根据教育教学实际需求及自身需要,既要“外联”——调整把控技术以生成契合自身需求的个性化技术;又要“内修”——提升自身以储备“上手”技术的才略、能力等,努力做到在“上手”技术的同时,实现对教育教学的价值追寻。

3.始于和谐共生的技术相处之道

人作为未特定化的、人化的自然存在,又是兼具自为性、超越性、创造性、文化性的超乎于自然而存在的生命体(冯建军,2004)。只有在不断超越自我的卓越追求和高标准自我规定性中,才能提升境界和创造自我。纵然人是技术不可逾越的教育尺度,但这并不意味着我们要摒弃技术。作为人类接受教育的智慧结晶和实践产物,智能技术恰为人的自我革新发展创设了强有力的条件。教育教学已然无法回归没有技术的时代,智能技术与教育教学融合发展,已是不可抵挡的时代趋势,敞开心扉拥抱技术与其和谐共生是智能时代教育教学的明智之举,也是教育技术想要的未来,而今这一未来已来、将至已至。

智能技术使用时的“透明”和“上手”,以其高度自动化、智能化的虚实场景,浑然不觉地嵌入教育教学过程,加之智能技术强大的数据产出和计算能力,有效拓展和延伸了人的劳动器官功能,在“增强”教师能力的同时使学生变得更“聪慧”。但教育教学中学生的道德品质、情感涵养、价值关怀,又是智能技术所无法取代的,这一过程仍需要人类教师来完成。更确切地讲,人与技术各自具备不可比拟的优势,二者互补、互促互进造就了教育系统的动态平衡。智能技术不是强加于教育主体身上的桎梏和枷锁,教育主体也不是技术想要控制、奴役与侵蚀的对象,人与技术并非并育而相害,而是各自而为又彼此成就。因此,教育世界要像对待有血有肉、有人格思想的学生那样,对待越来越生物化、拟人化乃至趋于生命化的智能技术。学习者同样要像对待朝气蓬勃、活力四射的学习同伴那般与技术融洽相处,以获取技术的友好相待、汲取技术的教育能量。总之,和谐共生才是人与技术的应然相处之道。

4.忠于有序健全的技术治理之道

技术红利总是同其风险共存(Jacques,1983)。因此,在对智能技术的教育风险进行清晰预判的基础上,寻求有序健全的技术治理之道是规避人们在智能时代“技术命令”下被操控和滥用的正确出路。

首先,以不确定性思维指导技术的教育实践,破除技术“理所应当”与“先见之明”的教育思维定式。智能技术背后的数据符号和精确算法,总能将教育置于一种可以预判和规划的实在教育观念中,此时的教育技术就蜕化成了一种纯粹满足物质功用和精神消费的量化工具。然而,每一位学习者都是独立且独一无二的鲜活个体,不可能被技术工具完全抽象为确定的数据符号,教育教学也并不存在一种系数化、公式化的科学秩序足以涵盖教育的全部内容。因此,人们不能再对技术听之任之且由其随意表征,抽象化、符号化教育现象,数据化、程式化教育主体,我们要努力挣脱技术算法的“镣铐”,以不确定性思维指导技术的教育实践,拒绝“未卜先知”和“理应如此”,还原智能时代教育的本原意义。

其次,承认智能技术的“类人”身份,将教育道德观嵌入智能技术体。事实上,技术从一开始就从未停止过自主进化的步伐,从发展伊始的不依附于人,到发展过程中依赖于人,再到如今的独立自主发展,早已“润物细无声”的进驻到“类人”的进化行列。历经手工技术、机电技术到信息技术、智能技术的教育技术,也在其漫长的革命性蜕变过程中,逐渐进化成一个拥有“自我意识”且集适应、学习、决策能力为一体的完整教育存在者。为此,一方面,我们要一改往日将教育技术定性为“外在客体”的固化认知,对智能时代教育技术的“类人”身份给予认同,这是认识智能时代“人机共生”教育新生态、保障教育主体与教育技术协同发展的前提。另一方面,我们要将教育道德观嵌入智能技术体,赋予教育教学领域的智能技术以道德判断力、选择力和行动力,在“人机共生”的教育新生态下,努力将其塑造为道德高尚、 品行优良的“类人”,有效促进智能教育的道德发展与道德成长。

最后,构建行之有效的算法伦理规范,强化技术算法的透明性和可解释性。由于算法“黑箱”的隐秘性、复杂性及其不可捉摸的内部状态,使我们难以探究和识别其中“隐层”之谜,很难保证技术算法不会犯错或价值取向不具偏见(王萍,等,2021)。因此,构建合理、完备的算法透明规范,坚决阻遏智能技术在教育应用过程中的算法垄断 (Diakopoulos,et al.,2017),让教育系统中的不同主体都可以理解、接受、掌控算法逻辑,努力争当教育过程中的“局内人”。同时,要积极鼓励智能技术系统的可解释性,研究人员应与教育主体通力合作,助力智能教育模型可解释性的实现,防范智能教育中不公平、歧视性等问题的出现。当然,技术算法的透明性和可解释性,虽为算法归责问题的解决和实现提供了方法工具,但其价值判断归根结底还是取决于教育技术设计人员。因此,在每一种新型智能教育技术发布之前,应在政府主导下,由教育系统的各方主体对技术应用的预期价值进行评估,赋予教育工作者就新型教育技术质询和建议的权利,鼓励他们参与和监督教育技术设计过程,积极干预技术算法,以求从源头上消除技术潜在的歧视性或偏向性因素。

五、结语

“技术比其他任何一种东西都更能定义我们所生活的时代”(布莱恩·阿瑟,2014),现代智能技术以其辐射出的嵌入社会的强大能量而命名了这个时代,于是,技术在“行”之匆匆中赋予了教育技术“言”之凿凿的话语权。透过喧嚣、纷繁的智能技术迷雾,从教育“是其所是”的“成己”之愿出发,我们需要对智能时代的教育技术价值进行沉心之“思”。智能时代的教育技术,绝不仅仅以花式繁多的应用形态来顺应当代教育的技术存在,更应是饱含教育内驱力,用以变革教育、优化教育、改造教育进而改造人的技术存在。不论时代如何变迁,技术如何进步,教育超度人之灵魂的初心、立德树人的使命,都将矢志不渝地践行传承下去。

总之在智能时代,无论技术的价值还是教育技术的价值,都不可因智能技术的繁荣和光鲜,而被轻易粉饰或抹煞,决不可让教育“热”了机器而“冷”了人。我们必须清楚地认识到,今天重新审视智能时代的教育技术价值,绝非对以往大起大落的教育技术工作的眷恋,而是对充盈于教育技术这一事业活动背后的、更为重要的、本真意义的掘取与叩问,不为消极“清算”,只为积极探索。旨在匡正智能时代人们对教育技术理论与实践价值的理解偏颇,破解长久以来有关教育技术价值的迷思,在对教育主体从解蔽到补偿“代具性”的过程中,充盈智能时代的教育教学温度,在智能技术赋魅的统摄下,实现技术“重塑”教育进而“升华”教育的本原性转化,最终达成解蔽主体、守护人性、成“教育”所是的完满愿景。或许,这才是智能时代教育技术的真正价值所在。