中国内地市场电影复映现象分析

丁 亮

(1.澳门科技大学电影学院,澳门 999078;2.南京城市职业学院数字文创学院,江苏 南京 211200)

2020年,突如其来的新冠肺炎疫情让整个世界按下了暂停键,中国电影产业方面,无论是产业上游的影片制作还是产业下游的影片放映都不同程度地受到影响。电影院自2020年1月24日起停业,直到同年7月20日才逐渐复工。然而复工初期的电影院因疫情防控的要求,存在着不同程度的限制条件,如仅开放30%的上座率,且放映场次仅可为之前正常时期的50%,等等。

这一系列的举措使得积压半年的进口影片和国产影片纷纷保持观望态势,一时间复映影片则成为电影市场培养观众观影习惯和提高市场热度的主力军。根据灯塔专业版数据显示,2020年7月共上映影片43部,其中复映影片达到了28部,比新片高出近一倍。复映影片在中国内地电影市场是如何发展起来的?在复映影片热潮下又呈现出什么样的问题?新时代下的复映电影可以依靠哪些发展策略?本文将围绕复映电影的这几个角度进行分析。

一、中国内地复映电影的发展概况

(一)中国内地复映电影的萌芽期(2009—2014)

谈起中国内地电影的复映,要从2009年王家卫导演的《东邪西毒》的复出说起。通过修复画面、增减镜头、重新配音等手段,《东邪西毒》(1994)整部影片的脉络变得更加清晰,并在2009年以“终极版”的名号重新上映。该片复映3天票房就已突破1000万元,最终以2580.5万元票房收官,从此拉开了中国内地电影复映的序幕。

随后,一些老影片也开始尝试在中国内地复映。据统计,从2010年至2014年共有9部影片复映,如表1所示。其中中国香港影片、好莱坞影片各占其四,中国内地影片占其一。这段时间的复映影片基本上都具有“经典”“怀旧”的双重属性,比如豆瓣评分都达到9.4分的《大闹天宫》和《泰坦尼克号》距离首映时间分别已过去51年和15年。

表1 2010—2014年复映电影名单

(续表)

然而在票房方面,复映电影的差距还是比较大的,票房最高的《泰坦尼克号》取得了9.46亿元的成绩,而票房最低的《倩女幽魂》仅获得了295万元。相比中国香港影片整体重映票房不佳的局面,好莱坞影片在中国内地重新开画却成绩突出。在“经典”和“怀旧”两个属性值相仿的情况下,影片的票房差距如此之大,深究其原因,似乎好莱坞影片的复映手段更加显得有诚意。

《泰坦尼克号》(2012)选择在其公映15周年之际进行复映,复映的影片并不是简单的修复,而是将其转成3D影片,以全新的面貌展现在观众面前,从影片放映的画质到观众感受的视觉效果都有了较大的提升。次年的《侏罗纪公园》(2013)也如法炮制,以公映20周年为契机通过转制3D的方法重新上映。《冰川时代2》除了通过转制3D进行复映之外,还对台词进行重新翻译,并邀请了明星父女黄磊和黄多多为其配音,可谓是诚意满满。反观中国香港影片方面,仅仅是对影片的声音和画质进行简单修复,更多的是将重点放在了“贩卖”中国内地观众的“情怀”上。影片《倩女幽魂》的主演张国荣虽然在中国内地有许多粉丝,但是由于上映前粉丝对电影人吴思远的评价以及上映档期等因素,导致最终电影票房并不是特别理想。另外两部《大话西游》(2014)借助上映“20周年纪念”以及“周星驰”这两个撒手锏复映,周星驰的影响力本身毋庸置疑,回看《西游降魔篇》(2013)在当年春节档拿下12.47亿元的票房,占据2013年度票房冠军,但是缺少诚意的《大话西游》却没能借上东风,扬帆远航。

(二)中国内地复映电影的成长期(2015—2016)

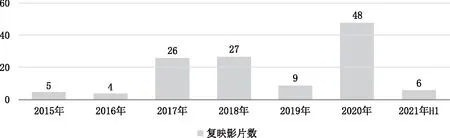

从2009年至2014年这5年间中国内地电影市场仅有10部电影复映,然而2015年至2016年间便有9部电影进行重映。如图1所示,这样的复映规模不断地扩大,与之前《泰坦尼克号》和《侏罗纪公园》两部影片复映后取得高票房有着直接的关系,这两部影片从复映前影片的处理到整体的宣传策划都是教科书级的,以至于日后的许多电影复映都以“抄作业”的形式进行。

图1 2015—2021年H1复映电影数量

据统计,在2015年至2016年复映的9部电影中,香港影片与内地影片分别为4部和5部。如表2所示,香港影片除了《一代宗师》之外继续打着“经典”+“怀旧”的组合拳,周星驰、张国荣主演的影片再一次进入观众的视野。与之前的复映电影不同的是,一些影片在复映方面下足了功夫。《一代宗师》的复映不是仅限于将影片进行3D转制,而是对整个故事结构做了脱胎换骨的调整,增强了故事的完整性,因此取得了不错的票房成绩。周星驰导演的《功夫》选择在公映10周年之际复映,采用重建3D视觉、重制特效和升级音效等手段对影片进行数字修复,最终票房成绩要高于《大话西游》两部复映票房的总和。《甜蜜蜜》和《缘份》则仅仅对画面、声音进行修复,尽量保证影片的“原汁原味”,最终各收获一千多万元的票房。

表2 2015—2016年复映的中国香港影片

虽然说中国香港影片的复映并没有取得像好莱坞电影那样动辄上亿元的票房收入,但是相比较中国内地影片的复映状况还是好了许多。作为我国第一部三维动画电影,《魔比斯环》选择在其公映10周年之际复映,虽然整部影片经过3D技术的重新渲染,在技术和艺术这两个方面也似乎达到了国际一流水平,还邀请了捷克交响乐团的配乐以及国际优秀配音师为角色赋予新的语言活力,但是角色形象的视觉感依然比较弱,故事主线也显得过于简单,同时也缺少IP的加持,使得整部影片最后的票房止步于百万元以内。《北京遇上西雅图》复映的主要目的是推动《北京遇上西雅图:不二情书》的公映,为新片起到一定的宣传效果,虽然复映票房只有42.2万元,但是《不二情书》却因此大卖,最终收获了7.85亿元票房,体现出了复映影片对新作助攻的重要性。

受到一部分影片复映的高票房引诱,难免出现注重商业利益,忽视受众观看体验的低质量复映影片。《大宅男》和《近在咫尺的爱恋》两部影片在其公映期间并没有获得很好的票房,甚至可以用惨淡来形容。因此,两部影片更希望通过复映的方式获取更多的票房。然而,两部影片一味地追求“再捞一桶金”,而忽略了对影片本身制作中的短板进行修改和完善,这样的举措不仅不会取得较好的票房收益,而且还会引起观众对影片的反感,尤其是豆瓣评分只有3.9分的《大宅男》,经历了公映、撤档、点映、复映等一系列操作,似乎成为中国内地电影市场复映乱象的起点。

(三)中国内地复映电影的爆发期(2017—2018)

到了2017年,国内的复映电影数量犹如雨后春笋一般往上激增,达到26部。复映影片的类型也不再局限于原先的“经典怀旧”电影,各种层次的老片也逐渐回到大众视野中,其中既包括低幼向的动画电影,又涵盖完成度不高、口碑不佳的真人电影。

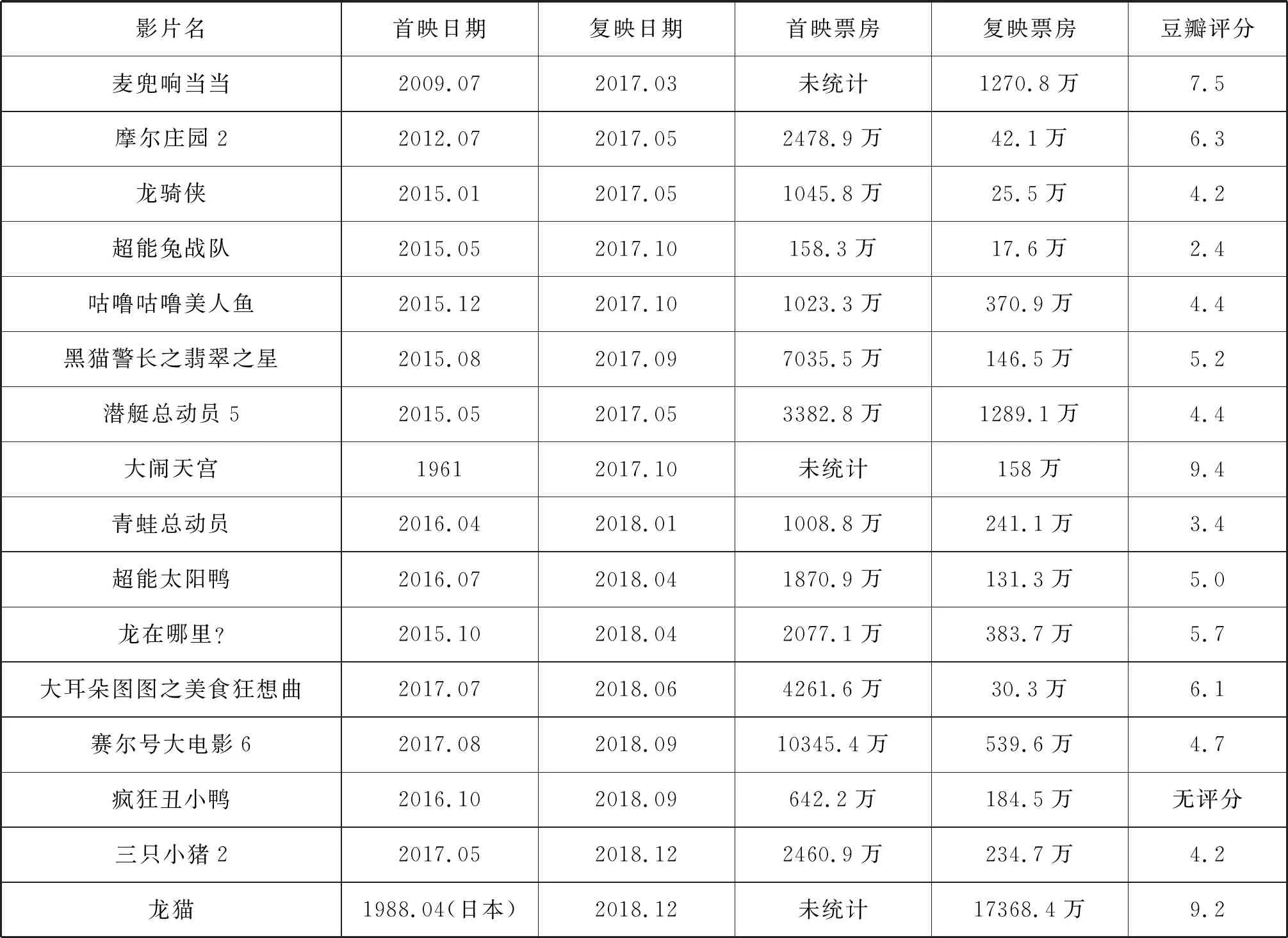

据统计,2017年至2018年共复映影片53部,其中动画电影占了16部。如表3所示,在复映的动画电影中,票房最好的《龙猫》获得了1.74亿元的票房,最低的《超能兔战队》仅取得17.6万元票房,复映票房不超百万的影片占25%,500万元以下的影片占比75%。豆瓣评分方面,仅有《大闹天宫》和《龙猫》两部经典影片超过9分,不足6分的影片占了62.5%。通过首映时间与复映时间的比较可以看出,复映电影似乎已经偏离了原先“重温旧作”的轨道,更加偏向于“炒冷饭”。距离公映结束时间(按每部影片有3个月的公映期计算)超过5年的影片只有3部,距离公映结束时间不超过2年的影片多达10部。通过淘票票平台用户年龄分布来看,上映的16部影片,除了《龙猫》20~29岁的购票人群占58.2%以外,其余的15部影片约70%的购票人群集中在30~39岁这个区间,体现出了大手拉小手的观影特点。

表3 2017—2018年复映的动画电影

一些豆瓣评分虽然不高但是有一定低幼向观众基础的动画电影,即使出现了“炒冷饭”的情况,但是对于儿童来说,也是极具诱惑力的。以至于复映的票房虽然不理想,但也不至于特别的难看。

除去动画电影之外,在余下的37部复映影片中,只有《大话西游之大圣娶亲》(以下简称《大圣娶亲》)加长纪念版取得了亿元级别的票房,剩下的影片复映票房大部分不超过百万。如表4所示,笔者对复映中票房不足10万元的影片进行罗列,在统计的8部影片中不乏有《生门》《百鸟朝凤》这样的高评分艺术影片,也有《逐梦演艺圈》《蜜橘又红了》这样的低评分商业影片。复映影片距离首映结束期不足一年的占了5部,在电影市场竞争愈加残酷的环境之下,打着“算盘”仓促复映,从票房数据反映出来并不是所有人都会为此买单。这些举动反而会让外界认为电影市场匮乏新作,也会引起影迷对这种“圈钱”做法的反感。

表4 2017—2018年复映票房不足10万元的影片

(四)中国内地复映电影的理性回落期(2019—2021)

介于国内的复映电影出现离首映时间较短、影片质量不高等问题,从一定程度上消耗整体的放映资源,国家电影局于2018年11月8日印发了《国产电影复映暂行规定》(以下简称《规定》)并于2018年12月1日起实施。《规定》从再次发行放映的时间、审查和规模3个方面做出了明确的要求。

由于《规定》的严格要求,加上规模限制等原因,导致可见的利润变少,诸多影片无意义的复映现象得到了遏制,片方对于国产电影复映的操作也变得更加谨慎,复映影片在数量上有了明显的变化。如表5所示,从2019年复映的9部影片情况来看,虽然还会出现如《中国推销员》《营救汪星人》这样票房、口碑双铩羽的影片复映,但是也出现了如《千与千寻》《海上钢琴师》《麦兜》这样口碑高、质量高的经典影片的复映。这就反映出《规定》出台后从源头上全方位地对复映市场进行了整顿,使得真正优秀的经典影片得以出头,电影市场出现良币驱逐劣币的现象,对复映市场起到了保护和推动的作用。

表5 2019年复映的影片

《规定》出台后一年新冠肺炎疫情暴发,整个电影行业直接停摆的状况持续了将近6个月,直到2020年7月部分影院才逐渐有了“复苏”的迹象。据统计,因新冠肺炎疫情的影响导致2020年注销了影院267家,注销了银幕1095块。作为电影产业下游的放映地——电影院的生存至关重要。在中国电影股份有限公司的牵头下,《中国合伙人》《狼图腾》《战狼2》《流浪地球》《何以为家》等票房口碑双丰收的影片以重映的方式首先承担起了“暖场”的重任,并将票房收入全部分配给影院,这种特殊时期守望相助的做法,使影院能够在降低运营风险的情况下得以生存。之后如《湄公河活动》《红海行动》《哪吒之魔童降世》《寻梦环游记》《复仇者联盟》全系列等一大批优质影片也先后加入了复映的片单。据统计,2020年共有48部影片复映,这些影片基本上都是历年中国电影票房排行榜的前10位。但是从复映的票房上看,观众为这些已经看过的电影再次走进电影院的意愿并不强烈。由此可见,复映只能给疫情之后的影院提供一个缓冲的时间,逐渐培养观众再次走进影院观影的信心,如果想让影院行业真正恢复元气,还是要靠有票房号召力的新片。

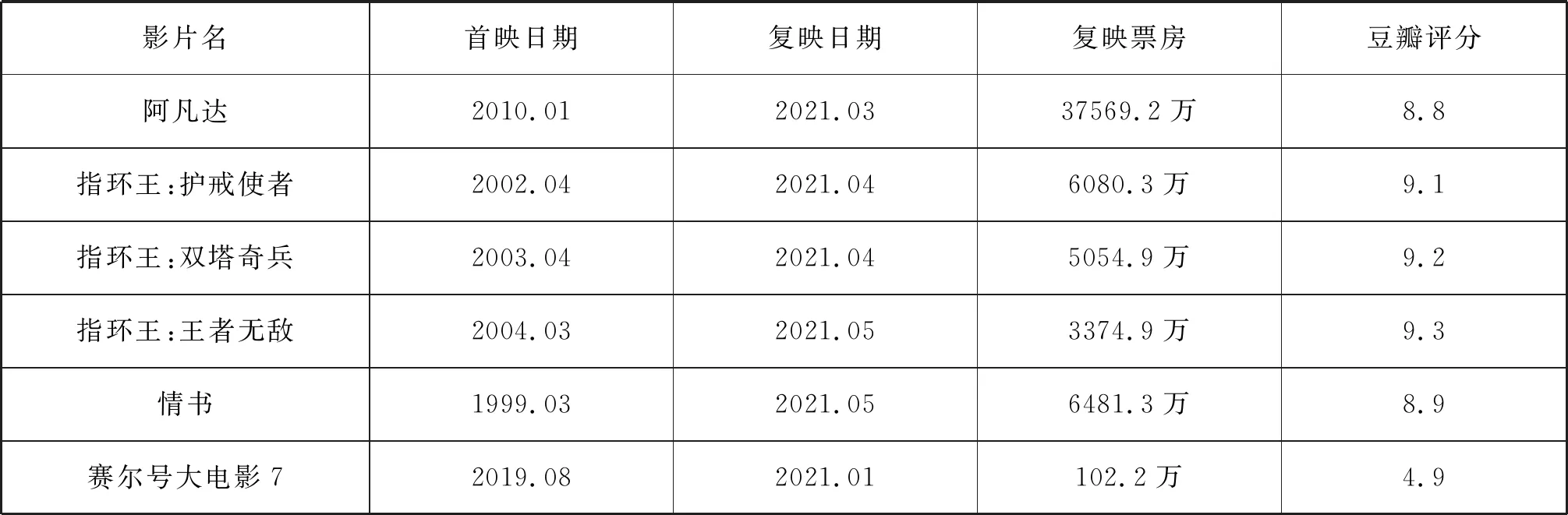

如表6所示,2021年上半年共有6部影片复映,除了《赛尔号大电影7》之外,其余5部影片都是海外影片。在复映票房的反馈方面,5部海外影片均取得了不俗的成绩。据灯塔专业版数据显示,电影《阿凡达》中国内地复映第3天,票房破1亿元,用时2天4时7分15秒。由此可见,中国内地的电影复映市场还是有着相当大的票房潜力。

表6 2021年H1复映的影片

自《规定》出台后,中国内地复映电影中又不断地出现海外影片的身影,从吉卜力工作室的《龙猫》《千与千寻》到意大利影片《海上钢琴师》《美丽人生》,再到好莱坞影片《阿凡达》《指环王》三部曲,复映影片从国产逐渐转向进口似乎也成为市场和观众的必然选择。

二、中国内地复映电影的影响因素

(一)电影类型与受众画像

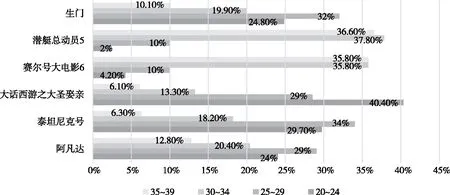

猫眼研究院在报告中提供了一系列较为精准的数据,从2017年到2020年,中国电影观众平均观影年龄为28.25岁、28.73岁、29.18岁和28.8岁。低幼向的动画电影30~34岁的购买人群高达45%左右,35~39岁购买人群也有近40%,而20岁以下的购买人群不到1%。

在类型丰富的复映电影中,不仅有像《阿凡达》《泰坦尼克号》之类的商业电影,也会有像《潜艇总动员5》《赛尔号大电影6》这样的动画电影,还会存在像《百鸟朝凤》《我的诗篇》《生门》这样的艺术电影。中国电影市场发展到今天,已经初步具备了可以进行分众、分层、分需的条件,复映电影也是如此。

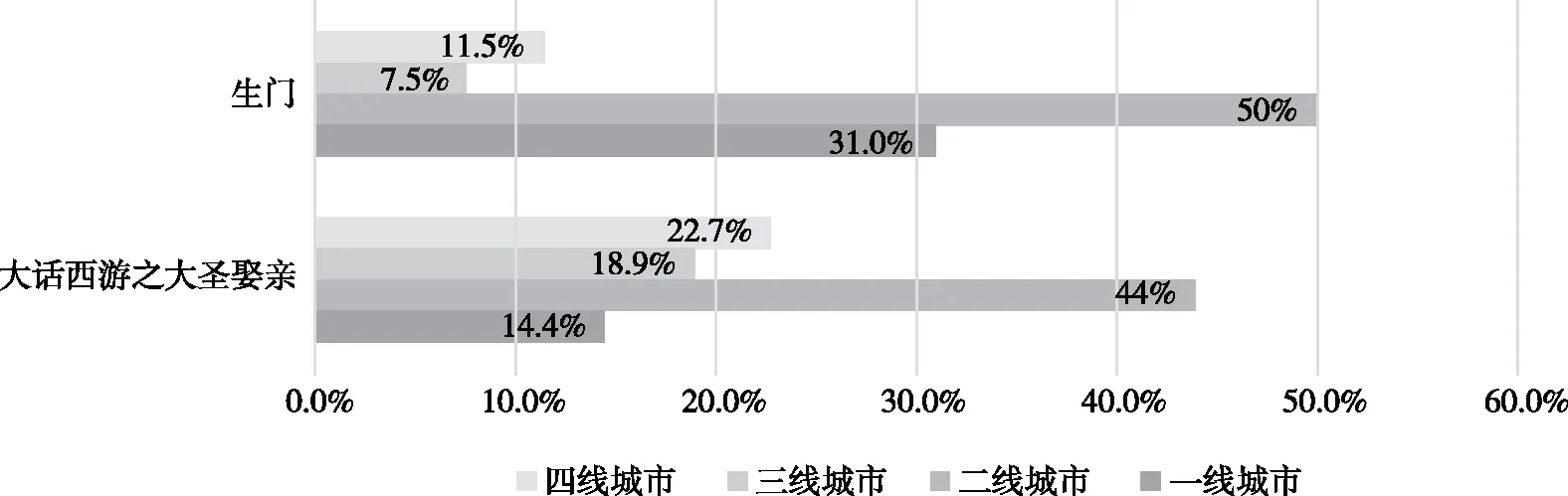

而通过分析中国电影整体的观影趋势,复映电影似乎也在默默地遵循着这一规律。如图2所示,从淘票票的购票用户画像上我们可以发现,无论是距离公映10周年的《阿凡达》,还是距离公映15周年纪念的《泰坦尼克号》,他们所面对的观影群体主要还是集中在20~29岁,就连主打“怀旧”的《大圣娶亲》反倒更加吸引20~24岁的人群,而其本身期待的目标观众仅占19.4%。如果想通过“怀旧”的方式让更多的30~39岁的人群走进电影院观影,需要发掘更多的卖点去吸引这部分人。同样,《潜艇总动员5》《赛尔号大电影6》这些低幼向的动画电影,它们锁定的观影人群就是儿童,因此30~39岁的购买人群要远远大于20~29岁的人群。

图2 部分复映影片的观众画像

前面对复映电影的分众进行了分析,然而即使都处于20~29岁的观影人群,商业电影和艺术电影的人群分层也是十分明显的。如图3所示,通过分析《大圣娶亲》和《生门》两部影片,发现三、四线城市的观众更喜欢看商业电影,而艺术电影在一、二线城市更受观众的欢迎。

图3 部分复映影片的观众画像

因此在复映电影上映之前,在宣发时就要考虑到这部电影的观影人群、上映城市等因素,尤其是《规定》出台后,仅允许2500家影院上映,在限定放映量的前提下更需要做足功课,精准投放,以此来保证复映影片的票房收入。

(二)复映周期与受众迭代

《2020电影市场数据洞察》提供的2017到2020年中国电影观众平均观影年龄等系列数据可以表明,中国电影观众出现了迭代现象,整体趋势已经从1989年出生转向1993年出生的人群。因此在复映影片的选择方面,影片的复映周期不宜太短,虽然在《规定》中已经明确了最少的复映周期为距离影片首映结束后至少两年时间,但是这一周期与受众的迭代相比还是短了许多,很少有人会对一部在影院看过的影片选择再次到影院去观看。

通过分析表 3可以发现,复映间隔周期较长的影片,票房收入相对会高一些。首先,没有IP属性的《超能太阳鸭》和《龙在哪里?》两部影片,在首映票房和豆瓣评分相差不大的前提下,后者的复映周期比前者长了一年,而票房则多出200多万元。其次,自带IP属性的动画影片《赛尔号大电影6》和《潜艇总动员5》,虽然两部影片的评分接近,但是首映票房前者比后者多出近7000万元,因为前者不仅有系列大电影还有系列剧集支撑,受众面更广。但是复映周期方面,因为前者比后者短了一年,复映的票房反而少了700多万元。

复映的周期和受众的迭代是密切相关的,复映电影一定要找准受众群体,单纯频繁地进行影片的复映,一方面会让观众感受到乏味,另一方面也会影响动画品牌在观众中的形象。反观在我国拥有高人气的系列动画电影《熊出没》,它并没有采取不断复映的方式来赚取更多的票房,而是稳扎稳打在每年的暑期档进行新片的公映,这样的做法反而更让观众期待。与其通过复映赚取票房,不如切切实实打造自身的动画电影品牌来收获更多的票房。

(三)“影院性”与多屏时代

21世纪以来,电影产量大幅度上升,从每年不到 100 部发展到超过 1000 部,但真正能够在影院公映的电影只有1/3,形成有效放映一周以上的影片不足1/5。大多数获得电影公映许可证的影片,都没能进入影院放映或者即便放映也难以得到观众认可。复映电影更是要在如此竞争激烈的环境下生存,同时复映电影还存在多屏放映的问题,也就是说除了电影院放映之外,各个网络平台也有相应的放映权利。这就需要复映影片更加具有“影院性”——也就是影院体验的“必须性”。即便是一些艺术上有特色的作品,人们也更愿意选择影院之外更为便捷的平台观看。

如何能吸引观众走进影院观看复映电影,这就需要建立起原版电影(主要是在线平台的原版电影)与复映电影的差异化。中国文联电影艺术中心电影理论研究部副主任谭政谈到复映电影时说:“增加了很多新鲜的内容,即使它增加了可能一点点,但是它给观众造成有一个好奇心,就觉得他会跟旧版去对比,会吸引我去看。”以《大圣娶亲》为例,这部影片在中国内地共进行两次复映,如表7所示,在2014年复映时,仅是对影片的画面进行了修复,最终导致票房成绩平平。而在2017的复映中,制片方对影片的原胶片进行梳理,发现有长达十小时的拍摄素材和拍摄花絮之前未使用过。于是在原版电影中新增了部分镜头,弥补了原版中因剧情跳跃然产生的割裂感。同时电影加入了一些从未曝光的花絮,更是让观众对这部电影产生了新鲜感。正是这样的修改,增加了影片的“影院性”,拉开了与“多屏”之间的差距,使得观众回归影院让影片再次复映获得了1.75亿元票房的好成绩。

表7 《大话西游之大圣娶亲》两次重映对比

三、中国内地复映电影的发展策略

中国内地的影院数量从2013年的不足4000家发展到2019年的12000余家,不断增长的影院数和银幕数就更加需要有好的影片把观众拉进电影院,然而目前我国影片质量呈金字塔形状分布,头部影片较少,并不能满足影院对于观众的“流量”需求。因此不少发行方会打起复映影片的念头,然而在复映影片的选择方面,发行方应该更多地去思考如何去选择影片,避免因为操作不得当,反而对整个电影市场的生态造成破坏。

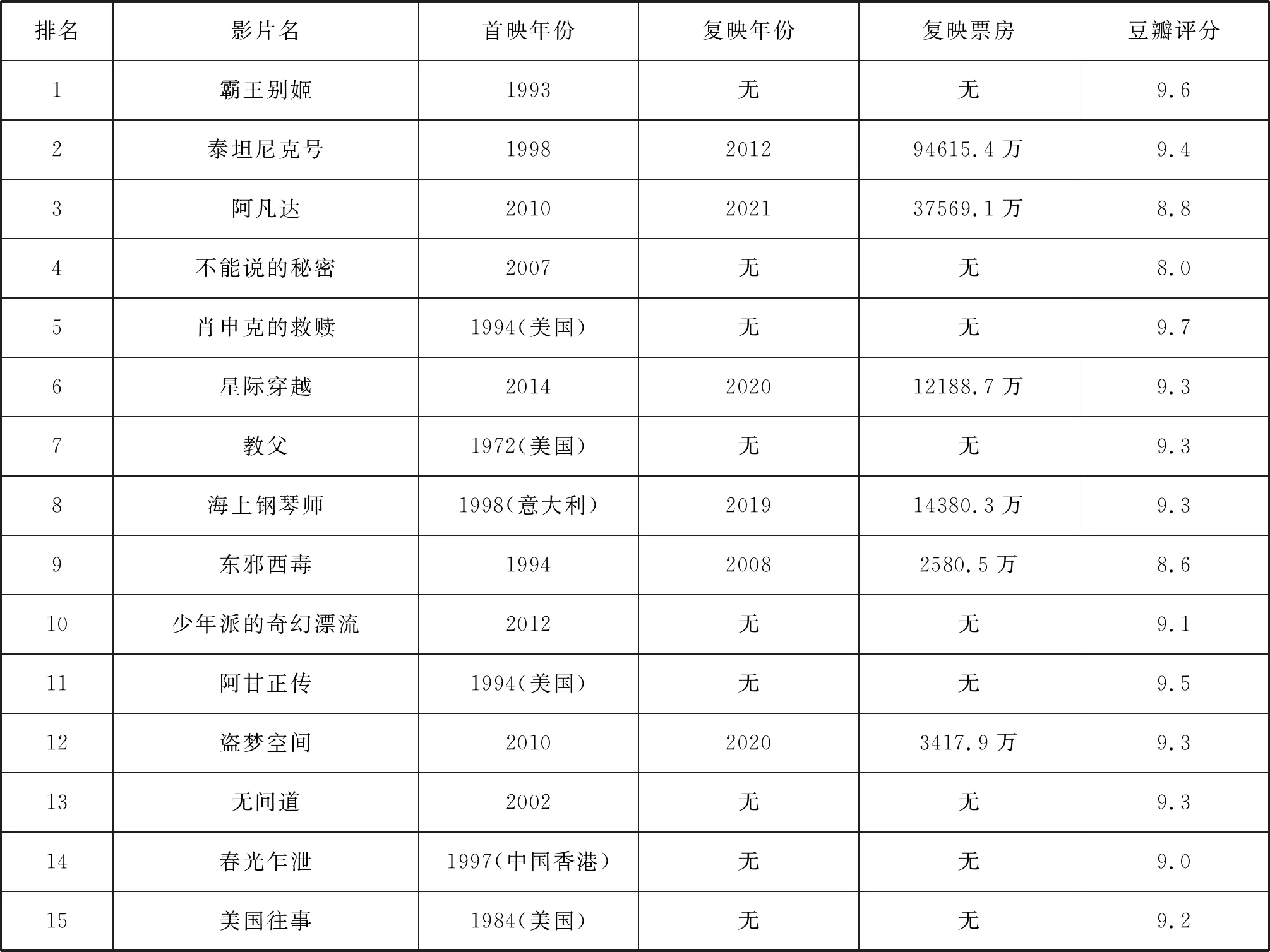

2015年,有网友在知乎网上发起了一个“有什么电影重映你会去电影院看?”的提问,得到了1346个回答,知乎网对所有的回答进行了统计,罗列出15部最想观看的影片。站在6年后的今天,当初网友们很多期待的影片已经复映过,也取得了不错的票房成绩。如表8所示,通过这一份列表,我们发现其中有一些共性的特点值得去分析,同时为中国内地电影市场的复映提供一些参考。

表8 2015年知乎网统计的15部网友最期待复映的影片

(一)“经典”是复映电影的唯一标准

纵观中国内地复映影片发展的十几年,取得高票房的影片依旧是那些观众心目中的经典影片,很多影片之所以经典并且值得复映,是因为它对于现当下的社会依旧具有现实教化的意义,同时也具有当下的生活化气息,并且能得到新时代受众认同。

然而并不是所有的现象级影片都是所谓的“经典影片”,很多现象级影片仅仅是在首映时影片本身符合当时受众口味而引起了短暂的热潮,而经典影片则是在历史的长河中沉淀下来的。

《泰坦尼克号》之所以在复映后能够揽下近10亿票房,除了它华丽的3D效果,更是因为直到25年后的今天,影片中至死不渝的爱情,还能够让观众为之感动,影片里的桥段也一直被后人所模仿。同样,《大话西游》系列也是一个经久不衰的爱情故事,能够引发几代人的共鸣,影片中的台词也一直印在观众的脑海里,即使是20多年后的今天也时常被人提起,这就是经典电影的魅力。它不是观影结束后短暂的心血澎湃,也不是一段时间人们聊天的话题,而是种在你心中的一颗种子,不知不觉发芽生长,你的行为举止潜移默化受到它的影响。

(二)“档期”是复映电影的生存法则

虽然是影片复映,也要选择合适的上映档期。除了配合特殊纪念周期之外,一方面可以利用导演新旧作遥相呼应起到联动效果,另一方面也可以更具电影市场的整体态势选择避开“现象级”新片或者与“现象级”新片共舞。

如在诺兰的新片《信条》上映的前一个月,华纳影业便选择将同样由诺兰执导的《星际穿越》和《盗梦空间》两部高口碑影片进行复映。《星际穿越》在复映的过程中,并没有遇到太多劲敌。在排片占比方面,影片复映首日达到15%,复映的前两周每天超过17.5%,第三周每天也超过5.8%,第四周开始才跌落至1%以下,这样的排片占比使得影片最终取得1.07亿元的重映票房成绩。而《盗梦空间》则没有那么幸运,在影片上映的前一周就遇到了一部“现象级”影片《八佰》,这使得影片的排片占比直接受到影响,复映首日只有11.5%,首周的平均占比仅为7.8%,第二周便跌落至1%以下。这样的排片占比直接导致影片最终仅获得3013.9万元票房。

尽管2021年的“春节档”共取得了78.22亿元的票房,《阿凡达》的复映还是选择避开“春节档”这一热门档期,绕过劲敌的《阿凡达》在影片的排片方面便占有了极大的优势,虽然复映当天的排片占比仅为15.8%,但是首周的平均占比超过了25%,较高的排片占比共持续了20天,使得影片最终获得3.75亿元的票房成绩。

而《大圣娶亲》则是另辟蹊径,2017年在《速度与激情8》强大的宣传攻势下,许多影片选择避开这一时期上映,然而在这时《大圣娶亲》似乎察觉到一线生机,尽管对手很强大,但是比赛选手不多。两部影片几乎同时上映,虽然《速度与激情8》在上映首日就取得了67.6%的排片占比,但是这一时期整体的上映影片数量不多,以至于《大圣娶亲》上映首周也获得了高于16%的排片占比,使得影片最终获得1.75亿元完美收官。

复映电影选择在适合的档期上映,不仅能作为“调味剂”来丰富电影市场,同样市场也能借助这些本身就质量上乘的电影,培养更深层次的观众。

(三)“调研”是复映电影的立足之本

复映电影最初起源于一种颇有情怀的行为,经过十多年的发展,已经有相当多的复映影片进入市场,让不少观众怀着这一份情怀走进了电影院。笔者发现,在复映的中国香港影片中,由张国荣和周星驰主演的影片占了一半以上,《倩女幽魂》《缘份》《失业生》等影片都选择在主演张国荣生日或者忌日前后复映;而周星驰的影片《功夫》《大圣娶亲》复映之前,“还星爷一张电影票”的营销话题成为各大网络社交平台的热搜。虽然发行公司想出各种各样的手段进行营销,但是除了《大圣娶亲》票房破亿之外,其他香港影片均表现平平,这些或许和发行公司前期的调研分析有一定的关系。在2017年《失业生》复映之际,有网友在知乎网上发起一个“你最希望张国荣的哪部电影重新上映(只选一部),为什么?”这样的提问,这个问题共有99位网友进行了回答,并且说出了他们选择的理由,在回答中提到次数最多的影片是《纵横四海》。同样在“知乎小蓝星推荐”张国荣的影片中,前三名分别是《霸王别姬》《纵横四海》和《家有喜事》,而《倩女幽魂》《缘份》《失业生》这些“精心”挑选出来复映的影片已经排出了前十位。

与此类似,周星驰的复映影片打着“还星爷一张电影票”这样的营销口号,通过打造观众的亏欠心理从而进行营销。但是从购票人群画像上来看,似乎与这样的口号相违背。早年通过录像带、VCD或者DVD来看周星驰电影的观众,如今都已过而立之年,甚至有不少已进入不惑之年,而《大圣娶亲》的20~29岁的观影群体高达68.9%,30~39岁的观众仅占19.4%,这似乎和宣发的口号相违背。反而是《美人鱼》这部新片30~39岁的观影人群达到了37.5%,为“周星驰”贡献出了一张电影票。

因此,发行公司无论是在挑选影片还是营销策划阶段,都需要前期做大量的调研工作。从观影人群入手,找准目标精准营销,而不是一味地贩卖“情怀”。“情怀”就如同一把双刃剑,运作得恰当不仅能够获得很好的票房,还能够打造自身的口碑;但是滥用“情怀”,则会搅乱整个电影市场。

结 语

老片复映对创作者而言成本低,资金回报相对稳定。电影复映减少了从头至尾制作的环节,需要的只是版权费、影片修复费和宣发费,大大减少了金钱成本、时间成本。因此,纵使复映影片与同档期新片难以相抗衡,但相比首创时的高投入,复映的低投入拉低了成本,收入也变得更加有利可图。

况且对于电影市场而言,复映影片也能起到丰富电影市场,启发艺术创作的作用。特别是对于经典电影的再制复映,是值得推荐的,这对于中国内地电影市场来说不但利大于弊,而且有必要为之。从电影类型来说,电影市场范围更广了,观众的选择自然也更加多元化。从传播优秀文化和高雅艺术来看,经典影片往往兼具较高的人文价值和艺术性。通过复映,大批年轻观众的道德情操和艺术鉴赏力都能得到一定的提升,让真正的好电影不断向新一代的电影爱好者推广,同时发行方本身也收获了一定票房,双方实现双赢。这样的良性循环为电影市场起到了榜样作用。

换个角度来说,一边是经典电影复映的漂亮仗,一边是烂俗新片的几家愁。那么新片的制作团队更应该在激烈的竞争中愈发追赶,反思和学习如何立足影片内容,将质量至上,才能笑到最后。事实证明,近年来电影观众愿意为口碑买单,看中影片本身质量大于所谓的大制作、流量明星或营销炒作。

当然,话又说回来,影片复映也不能太密集,否则就会有赚快钱之嫌,导致审美疲劳了。况且电影产业的可持续发展,归根到底还是要靠不断创作新的、好的作品来推动。无论“复映现象”走向何方,都需要当下每一个影视人的不断摸索、尝试与革新。重要的是不能把“情怀”玩坏,“情怀”作为复映电影票房和口碑利器,不能将其过度利益化,电影的商品属性和艺术属性本就相辅相成,必须从受众观影心理、影片修复技术、时代意义、管理机制、筛选机制、宣发手段等方面多管齐下才能遇见“复映电影”的高光时代。