“工业区位因素及其变化”情境教学设计

——以特斯拉为例

杨文喜

(广东省汕头市金山中学, 广东 汕头 515000)

《普通高中地理课程标准(2017年版)》(以下简称“课程标准”)提出,精选学科内容,重视以学科大概念为核心,使课程内容结构化,以主题为引领,使课程内容情境化,促进学科核心素养的落实。结合学生年龄特点、学科特征和课程内容,落实习近平新时代中国特色社会主义思想,有机融入社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化教育内容,努力呈现经济、政治、文化、科技、社会、生态等发展的新成就与新成果,培养学生社会责任感、创新精神和实践能力相关内容。[1]特斯拉作为时下关注度最高的新能源车企,引领着汽车自动化和电动化革命浪潮,其在中国地区的布局也引发热议。同时我国也面临能源结构转型,并在汽车电动化浪潮中抢得先机,成为世界最大的电动车市场,引进特斯拉超级工厂对我国新能源汽车产业发展影响深远。以“特斯拉的发展和全球化布局”为例设置问题情境,深入探究工业区位因素及其变化,具有典型性,且与时俱进。学生在探索问题情境学习知识时,也能了解外部世界发展,思考并提出相应策略,提高创新力和实践力,树立忧患意识,增强社会责任感,培养家国情怀。

一、设计思路

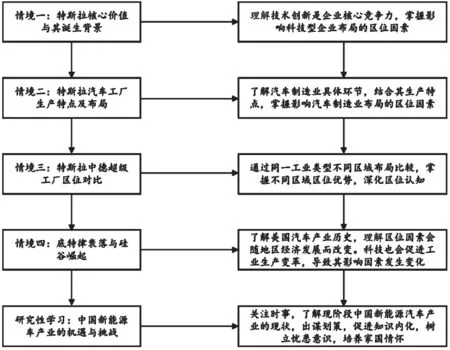

本课例选自人教版必修《地理二》“工业区位因素及其变化”,课程标准的内容要求为:2.5结合实例,说明工业、农业和服务业的区位因素。本课例选择的具体案例为汽车工业,工序复杂,涉及产业多,具有典型性。探究对象为时下引领汽车电动化和自动化革命的特斯拉,企业规模大,涉及业务广,具有代表性。本案例从特斯拉的诞生到全球扩张,分析工业生产的区位诉求及不同区域的工业区位优势。深入了解美国汽车产业发展历史,探究底特律衰落与硅谷崛起的原因,分析随着社会经济和科技的发展,工业生产和工业区位如何演化。最后,通过研究性学习,了解我国新能源车产业发展概况,深化区位认知,树立忧患意识,培养家国情怀。基于此设计教学思路(见图1)。

图1 教学设计思路

二、教学过程

1.从时事和生活实际切入,引发学生思考

教师展示图片(略),并提出问题。

引导学生思考:面对日益严重的环境问题,作为新时代青年,假设你现在要购买汽车,会选择什么品牌和类型的汽车,选择的理由是什么?

设计意图:结合当下热点话题,引发学生共鸣,引出新能源车内容。同时让学生意识到现阶段环境问题的严重性,明确作为新时代青年在保护环境中应尽的责任,培养人地协调观念。

2.情境创设,设置问题链

(1)情境一:特斯拉核心价值及其诞生背景

材料1:凭借出色的自动驾驶技术,特斯拉一跃成为全球家喻户晓的电动车新贵。特斯拉的崛起也在改变着传统汽车产业,与传统车企不同,特斯拉除了造车卖车外,其收入一大部分来源于自动驾驶以及其他车载软件的收费。其推出的智能驾驶FSD订阅模式,新用户每月使用价格为199美元。

材料2:电动汽车的核心技术是电池,而电池的关键在BMS,BMS关键技术的突破使特斯拉实现超7000节电池的一致性管理。同时在其他领域特斯拉也拥有多项专利,如电池冷却等。

材料3:硅谷概况图(略)。

问题设置:分析特斯拉公司核心竞争力,并从核心竞争力角度出发,分析其诞生在硅谷的原因。

学生活动:分组探究,解析图文材料,提取关键信息,找出特斯拉核心竞争力,分析其区位诉求,并尝试与硅谷区位优势进行匹配,绘制思维导图(见图2)。

图2 特斯拉核心竞争力及其区位诉求

设计意图:学生分组合作探究,培养合作和沟通能力。图文结合,为学生构建问题情境,让其了解特斯拉保持核心竞争力的区位诉求,以及硅谷所具备的区位优势,引导学生剖析两者关系,绘制思维导图,培养综合思维。

(2)情境二:特斯拉汽车工厂生产特点及布局

材料4:特斯拉美国加州弗里蒙特工厂是世界知名整车生产工厂,其由丰田工厂改造而成,占地近93万平方米,足以容纳大量生产线。汽车生产过程由若干不同专业的生产车间合作完成,特斯拉工厂包括动力电池、电驱动总成、下车体一体成型等流水线生产。而轮胎、玻璃以及其他小型零部件,由外部供应链企业生产。最终,由特斯拉工厂流水线组装成整车出厂。

材料5:特斯拉汽车工厂生产环节视频(车身拼接、座椅安装、玻璃安装、精细部件安装、喷漆等)以及美国加州工厂的布局图(略)。

问题设置:结合特斯拉工厂生产特点(原料、过程和产品的角度),假设你是特斯拉CEO,你会选择把工厂建在城市的什么位置,理由是什么。

学生活动:结合材料,代入角色,从企业家角度出发,设身处地,为特斯拉汽车工厂选址做出相应决策,阐述理由,并绘制思维导图(见图3)。

图3 特斯拉汽车工厂生产特点及其布局

设计意图:还原真实的特斯拉工厂生产场景,通过角色扮演,让学生了解汽车生产所需原料、生产流程以及产品的特点。从企业经营者角度出发,反复论证,为工厂寻找最佳区位,从根源上让学生理解汽车工业区位诉求。最后,用美国工厂真实布局对学生的分析结果进行论证,激发学生学习地理的积极性和自信心。

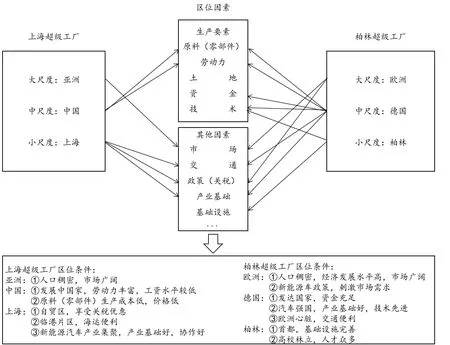

(3)情境三:中、德特斯拉超级工厂区位对比

材料6:2018年7月特斯拉与上海市政府达成协议,在中国上海自由贸易试验区临港新片区建设工厂。临港新片区目前已集聚100多家智能新能源汽车相关企业,涉及整车及车身部件和动力系统等领域。2019年,随着Model3开始交付和实现国产,起售价降为25万。围绕特斯拉上海超级工厂,特斯拉在亚洲的市场份额正快速增长。

材料7:据外媒报道,2035年开始,欧盟不再销售燃油车。欧盟概况图(略)。

材料8:德国汽车工业已有百余年历史,德系三驾马车(奔驰、宝马和奥迪)在国际上享有很高声誉。2010至2017年,全球有5839项自动驾驶相关专利,德系企业占58%。技术研发成就德国汽车产业,而研发背后除巨额资金投入外,还需要大量汽车人才。所以,德国汽车走向世界的背后离不开德国高校的支持。

问题设置:假设你是特斯拉掌舵者,请你回答贵公司到上海建厂的目的。上海工厂选址能否满足贵公司要求,依据是什么?德国柏林超级工厂建设频频受阻,为何贵公司还要坚持在德国建厂,能否为大众解答疑惑?

学生活动:解析情境问题和素材,从不同区域角度出发,尝试将上海和柏林超级工厂的区位因素进行对比分析,并阐述其关系(见图4)。

图4 中、德特斯拉超级工厂区位对比

设计意图:引入新闻资讯,吸引学生注意。通过角色扮演,让学生从企业经营者角度出发,结合线索资料构建的问题情境,分析企业全球化生产布局时应该如何全盘考虑区位影响。通过对比中国与德国建厂目的和条件,深化学生区域认知,加深对工业区位因素的理解。同时,要求学生写出书面材料,培养学科逻辑思维,规范地理用语。

(4)情境四:美国汽车产业发展(底特律衰落与硅谷崛起)

材料9:2013年12月3日,底特律正式宣告破产,高昂的人力成本为这座曾经的“汽车城”蒙上一层“锈色”。由于墨西哥人力成本不及美国的10%,美国三大汽车制造商——通用、福特和克莱斯勒正在加快将产能从美国转移至墨西哥。

材料10:据外媒报道,以苹果和Google为首的硅谷巨头正准备以自动驾驶软件为突破口,入局汽车行业。传统汽车制造巨头也纷纷在硅谷设立研发中心和实验室,补足自身在自动驾驶领域的短板。

材料11:2021年5月26日,福特汽车宣布将全面向电动化转型,到2030年纯电动汽车销量将占总销量的40%。福特CEO吉姆·法利表示,这是福特汽车业务增长和价值创造方面所迎来的最佳发展机遇。

问题设置:假设你是特斯拉掌舵人,结合底特律破产教训,未来特斯拉的战略规划是什么?美国正引导汽车制造业重回底特律,特斯拉是否前往建厂,理由是什么。

学生活动:分小组交流讨论,思考在世界发展新趋势下,特斯拉应该如何调整战略布局。同时以小组辩论的形式,论证特斯拉是否应该重回底特律建厂。

设计意图:对比新旧汽车产业生产特点及其所在城市区位变化,让学生理解工业区位因素会随着社会经济发展(如科技、经济等)而发生改变,而产业布局也会出现新形式。以小组辩论的方式,激发学生的学习热情,让学生从实际出发,用联系和发展的眼光解析地理事象,培养学生综合思维,促进知识内化。

3.总结提升,深化区位认知

教师总结:工业区位因素是工业生产选定的位置以及其与周边地理环境的联系。不同类型工业对区位的诉求不同,同一工业类型布局在不同地区其影响因素不同。随着地区经济发展,其区位因素也会发生改变,导致工业布局发生变化。同时,科技发展日新月异,也会促进工业生产变革,导致工业区位影响因素发生变化。

4.研究性学习任务(课后):中国新能源车产业的机遇与挑战

材料12:为继续扩大亚洲市场,满足产能需求,特斯拉计划启动亚洲第二座超级工厂建设项目,青岛、武汉、广州、成都、重庆和郑州等都想争取工厂落地。

材料13:2020年中国乘用车市场信息联席会数据显示,1~8月,特斯拉Model3累计销量接近6.9万辆,与国产品牌电动车型拉开较大差距。特斯拉最初定位在高端,从S到3系列,从上往下走,而中国电动车企业从下或者从中往上走,彼此存在竞争,蔚来、小鹏等新能源车企也有20万~30万的车型。

研究方向建议:结合本节课所学知识,收集资料,预测特斯拉亚洲第二工厂最有可能落户哪座城市(论据可以是竞争城市的不足)。了解中国新能源车发展现状,思考在汽车电动化和智能化浪潮面前,面对外资车企竞争,中国新能源车企应该怎样应对机遇和挑战。

学生活动:小组评选出特斯拉超级工厂最有可能落户的城市,并查找资料,提出支撑依据。各小组提出中国新能源车企应对机遇和挑战的建议,并进行评价汇总。最后,以小论文形式展示学习成果。

设计意图:采用研究性学习的形式,激发学生的想象力和学习热情,引导学生思考问题,促进知识迁移应用和内化,深化对区域的认知。了解现阶段中国新能源汽车产业的现状并为其发展建言献策,树立忧患意识,培养家国情怀。

三、教学总结与反思

本文以“特斯拉的发展以及全球化布局”为例设置问题情境,层层设问,让学生探究真实案例,深入剖析特斯拉不同发展阶段的全球化生产布局,寻求工业区位布局的最优解,深化学生对工业区位问题的认知,培养综合思维。采用角色扮演、辩论和研究性学习等教学策略,设置问题情境让学生设身处地,融入课堂,提高探究问题的积极性。在教学过程中有意识地渗透人地协调发展观念,培养学生的忧患意识和家国情怀,落实立德树人的理念。

——基于韦伯工业区位论的思想