丹东地区极端降水事件的水汽来源和环流特征

徐金秀,单璐璐,辛 鑫,孙 莹

(东港市气象局,辽宁 东港 118300)

工业革命以来,随着人类活动的加强,全球变暖已经成为不争的事实,20世纪的升温率是近千年以来最快的,并且过去50年以来升温速率更快。已有的研究发现,全球变暖导致热浪、干旱、洪水等极端天气事件频发,强度也逐渐加强,这种温湿配置的变化也导致区域的降水和水文循环都发生显著差异,进而将对环境、生态系统和社会经济可持续发展和自然生态系统产生重要影响[1-3]。

丹东市地处辽宁省东南部,于辽东半岛与朝鲜半岛形成的倒“V”字形喇叭口顶端,长白山脉东南部,地势从东北向西南倾斜,特殊的地理位置和地形条件,使得丹东地区成为淮河流域以北降水最多的地区。值得注意的是,过去的几十年来丹东地区的极端降水无论是频率还是强度皆在增强[4],容易产生城市内涝等风险。因此,研究丹东地区水汽来源,特别是极端降水事件的水汽来源,对提高丹东地区降水预报预测及防灾减灾有重要意义。前人对于中国东部地区水汽输送和来源的研究已有不少,例如马梁臣[5]等通过模拟计算暴雨个例的水汽输送通道及不同源地的水汽贡献,得到东北地区典型暴雨个例水汽通道基本有两支,一支来自南海或西太平洋的海面,另一支来自西北气流的水汽输送。杨柳[6]等分析得到了影响我国东部季风降水水汽通道有6条:印度季风区偏南的西风水汽输送;印度季风区偏北的西风水汽输送;西太平洋副高到来的太平洋水汽;西风带的水汽输送;来自孟加拉湾向北的水汽输送;来自印度洋和孟加拉湾在中南半岛转向及来自南海的水汽。

丹东作为东北地区降水最多的城市,且在全球变暖背景下其极端降水强度和频率普遍增强,那么,增强的极端降水的水汽来源特征是什么?是否与东北其他地区有差异?探究并回答这些问题,无论是加深对相关科学问题的理解还是对丹东地区的洪涝等地质灾害战略部署有重要的科学价值和现实意义。

1 资料与方法

1.1 资料

本研究降水数据来自1960年—2020年辽宁省丹东市气象4站逐日降水资料。使用的大气环流要素资料来自美国国家环境预测和大气研究中心(NCEP/NCAR)的1960年—2020年再分析逐日、逐月资料(Kalnay等,1996),空间分辨率为2.5°×2.5°,从地面到高空共分为17层,笔者选取了水平风场、位势高度、垂直速度、比湿等气象要素。海温资料来自NOAA重建海温数据集,分辨率为2.0°×2.0°。

1.2 计算极端降水事件的方法

在对极端降水事件的环流特征和水汽输送分析之前,首先要计算丹东地区的极端降水事件。将1960年—2020年辽宁省丹东地区各个季节的降水分别进行区域平均,并求出多年季节总降水量,按该总量5%的降水量作为选取极端降水事件的节点量。之后对各季节的日降水数据进行降序排列,对各季节的日降水量从大到小依次累加,当其累加总量大于选取极端降水事件的节点量时,得出求和的天数,同时选出对应的极端降水日期。具体选取结果见表1。

表1 丹东地区各个季节极端降水日数

2 丹东地区降水特征

过去近70年丹东地区平均降水量:春季140.4 mm,夏季645.8 mm,秋季178.3 mm,冬季35.6 mm,全年降水2/3集中在夏季。受地形影响,平均年降水量自西南向东北递增,宽甸县最多为1 105.4 mm。年降水量最多出现在1985年为1 470.1 mm,最少出现在2000年为523.3 mm。降水量年代际变化表现为:20世纪50年代—60年代中期,降水量偏多;60年代中后期—整个70年代,持续偏少;80年代之后降水量逐步增加,之后陡降进入起伏波动阶段。丹东地区降水主要集中在夏季,占全年降水60%以上,且根据李慧琳[7]等统计,6月—8月为各类地质灾害高发期,占全年各类地质灾害发生次数的96%,所以笔者只讨论夏季极端降水事件。

3 丹东地区极端降水事件的水汽来源与环流和海温的关系

对1960年—2020年丹东地区每个季节极端降水事件发生时低层水汽通量(1 000 hPa~700 hPa)和整层(1 000 hPa~300 hPa)分别进行合成,结果表明低层和整层结果都近似,由此可知,低层水汽输送在整层水汽输送中占有很大比重,因此本研究仅考虑整层水汽输送。由于降水的产生不仅仅与水汽输送的强弱有关,还与垂直运动有密切的关系,因而进一步计算了极端降水的垂直速度,制作出1960年—2020年丹东地区夏季极端降水事件发生的前一天和当天垂直速度图。为进一步了解极端降水发生时的大气环流异常情况,对丹东地区夏季高、中、低层位势高度场和风场进行合成分析。结合以上,对丹东地区夏季极端降水事件环流异常进行分析。

3.1 丹东地区夏季极端降水事件水汽来源

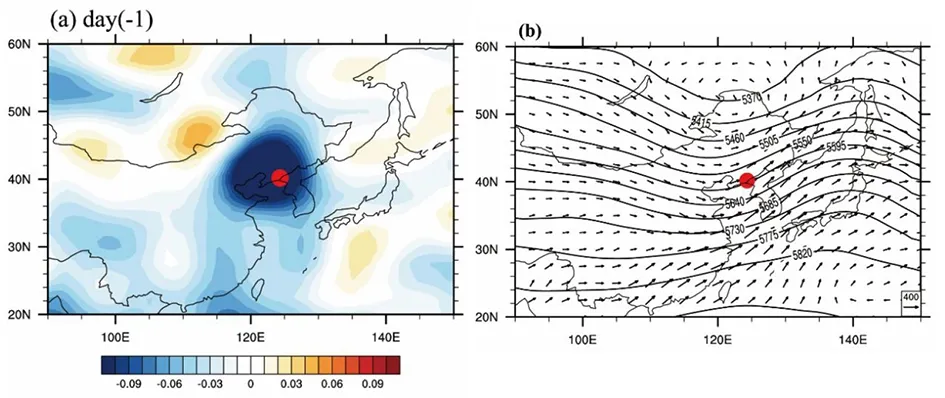

图1为1960年—2020年丹东地区夏季极端降水事件发生的(a)前一天的垂直速度和低层水汽通量(箭头)和(b)整层水汽通量(箭头)分布。

通过图1可知,在丹东地区夏季极端降水发生时,中纬度范围存在两脊一槽环流形势,丹东地区位于槽前,副高中心线位于30°N。影响丹东地区夏季极端降水的水汽输送路径主要有3个:①丹东地区夏季极端降水事件水汽来源主要由江淮、江南、淮南和渤海、黄海、东海的水汽随低空急流输送到丹东地区;②来自南支西风带低槽前部的西南气流和南海中南半岛上空的转向气流孟加拉湾的水汽;③来自西太平洋日本海的水汽沿副高边缘的输送。

图1 (a)垂直速度和低层水汽通量(箭头)和(b)整层水汽通量(箭头)分布

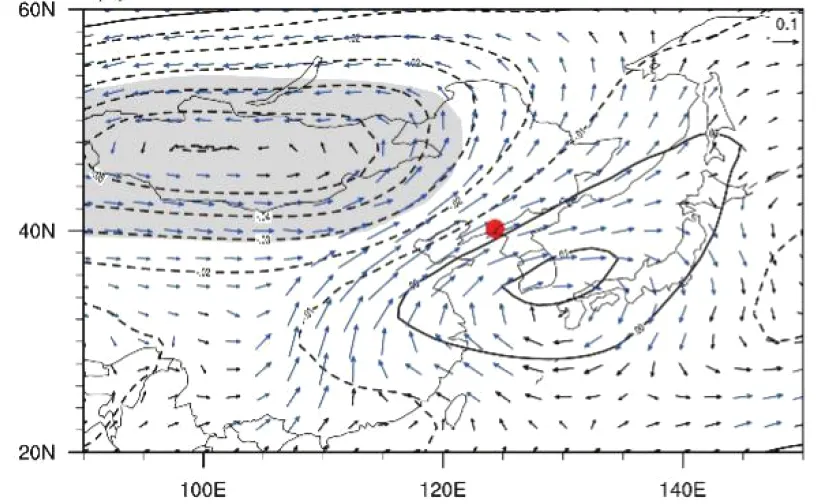

图2 中、低、高层高度场距平和风场距平

3.2 丹东地区夏季极端降水异常环流特征

图2为1960年—2020年丹东地区夏季极端降水事件的200 hPa高度场距平(a,等值线)和风场距平(b,箭头);500 hPa高度场距平(c,等值线)和风场距平(d,箭头);850 hPa高度场距平(e,等值线)和风场距平(f,箭头)。

通过不同的高度场合成分析可知,200 hPa上,整个中国东北地区为正变高区,正变高中心位于日本海山空,风场距平显示与正变高中心相对应的区域呈现明显的反气旋环流,丹东位于反气旋环流中心的底后部高空气流的分流区,表现出一致的东南风,且呈现出风速辐散特征。500 hPa上,中国东北地区为负变高区,负变高中心位于内蒙古东南部和辽宁西部,日本海以东地区则为正变高区,风场上与负变高中心相配合为明显的气旋性环流,丹东位于气旋性环流的底前部,且位于气旋前部大风速带的左前侧。形势与500 hPa形势基本一致,但高度距平场显示有两个负变高中心,一个与500 hPa上负变高中心相对应,另一个则位于蒙古国,两个低涡中心相互牵制,有利于东部低涡中心的维持。风场距平上气旋前部的西南风速大值区中心风速明显增大,中心风速值超过10 m/s。从各层配置可以看出,丹东夏季极端降水出现在冷涡前部,低空急流的左前侧,高空气流的分流区,这种形势配置,为极端降水提供了有利的大尺度天气背景和丰富的水汽条件。

3.3 与海温的关系

海洋主要通过海表面的温度变化对大气的非绝热加热产生影响,进而驱动大气运动,最终影响大气环流异常分布,给各地降水变化带来影响,因此陆地降水与大气环流和海洋温度联系紧密[7]。基于此,进一步分析了丹东地区夏季降水异常与海温之间的关系。

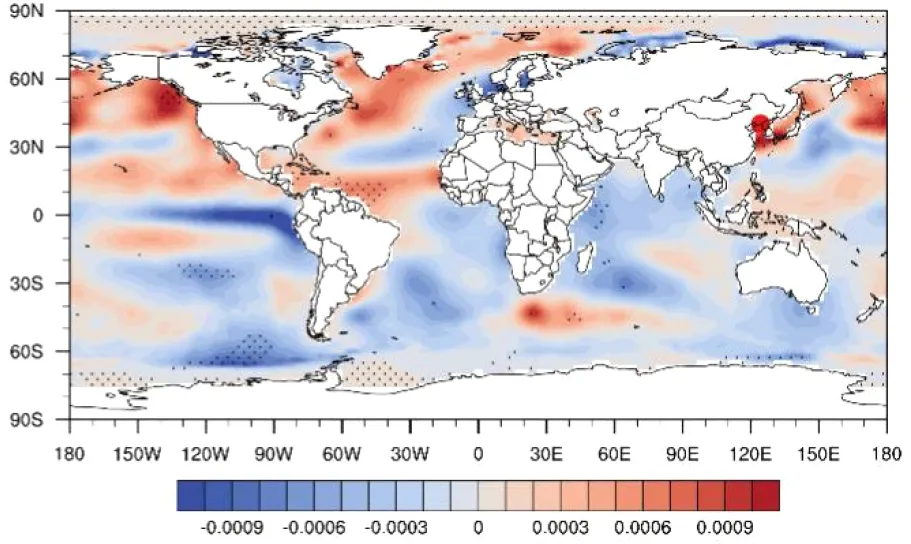

图3中(a)显示1960年—2020年丹东地区夏季降水与整层水汽通量积分(箭头)、500 hPa位势高度(等值线)的回归分析;(b)1960年—2020年丹东地区夏季降水与同期海温场(SST)的相关系数分布(阴影)。其中黑色点状表示海温与春季降水相关性通过95%的显著性检验,红色圆点代表丹东地区。

通过对丹东地区夏季降水与整层水汽通量积分和500 hPa位势高度的回归分析发现, 丹东地区及其东南海面地区存在异常的反气旋水汽输送,异常的反气旋输送与500 hPa位势高度异常一致(图3 a)。丹东地区西部、南部等地区负的位势高度异常使得西太平洋副热带高压南侧的东南气流、来自孟加拉湾的偏南气流,附近越赤道气流到达丹东地区,北东南部海面正的位势高度异常阻挡,在丹东地区辐合,导致丹东地区夏季降水异常。

丹东地区夏季异常降水与全球海温关系,根据丹东地区夏季降水与同期海温场的相关系数分布图(图3 b),可知,海温对丹东地区夏季降水影响较大的区域位于东太平洋,印度洋、北冰洋,赤道附近大西洋及北太平洋相关系数超过0.4,通过了95%的显著性检验。其中赤道附近大西洋、北太平洋具有正相关关系,东太平洋,印度洋、北冰洋具有负相关关系。即赤道附近大西洋、北太平洋地区海温越高,赤道附近大西洋、北太平洋海温越低,丹东地区夏季降水越多。

(a)

(b)图3 (a)水汽通量积分与500 hpa位势高度的回归分析;(b)相关系数分布

4 展望

对丹东地区极端降水事件进行分析,初步探讨了丹东地区不同季节极端降水与位势高度场、水汽通量、垂直速度和海温之间的联系,虽然得到一些有意义的结论,但对丹东地区极端降水事件形成的内在机制并没有讨论,所以在接下来的研究中,将通过数值模拟进行试验分析,探求其发生的变化规律和物理发生机制。