“疯子”的正义

乔那

伊丽莎白·帕卡德。

当门外响起轻快的脚步声时,她本能地感到了危险,转动钥匙将房门锁起来。她松了一口气,以为把危险挡在了门外,但斧头的寒光从窗外射向她的眼睛。她蜷缩在床上,因为紧张和恐惧而颤抖着,外面的男人用斧头劈向木板,如雨点般彻底地砍断了她的自信。

男人们从窗户爬进来,2名医生只是量了她的脉搏后,就直接宣布她疯了,用力将她抱起。

她没有反抗,没有挣扎,只把怒火紧紧地锁在心里,因为她知道,任何的暴力反抗和挣扎都正中他丈夫的下怀:“看吧,她真的疯了!”

四肢瘫痪地不合作,是她无声的抗议。

在众多围观群众中,没有人上前,也没有人帮忙,在一片沉默而冷酷的凝视中,她被抬到了马车上。一路上,她都冷静地表示了抗议,她要求合法地审判,但她的丈夫说:“我正在按照伊利诺伊州的法律行事。”

的确,当时伊利诺伊州法律规定,只要医院主管确认一名已婚妇女“精神不正常”,并不需要额外的证据和程序,丈夫就能将她送进精神病院。而她的丈夫明显已经让州立精神病院的院长接纳了她是“精神错乱”,现在只需要将她送往那里,她就真的成为一个“疯子”了。

她被送进了州立医院,丈夫在她的入院记录里写着:1860年6月19日,伊丽莎白·帕卡德,已婚,44岁,马萨诸塞州人。这样的状态已经3年,这2年尤其疯狂,25年前曾在伍斯特医院住院,最近4个月更具攻击性,原因可能是身心使用过度。

伊丽莎白的丈夫是一名比她年长15岁的冷酷霸道的牧师。婚后他们安然地一起生活了15年,养育了4男1女,伊丽莎白同时协助她的丈夫在教会的安息日学校任教。

伊丽莎白从小就被培养成“一个沉默的倾听者”,她的丈夫心满意足地成为他们婚姻中唯一的代言人,而充满活力和好奇心、善于交际的伊丽莎白大部分时间都毫无怨言地忍受着自我个性和自由被扼杀。

1857年秋天,他们一家来到伊利诺伊州的曼特诺,一个离芝加哥大约65公里的小镇。伊丽莎白访问了著名的废奴主义者和妇女权利倡导者格里特·史密斯,并向其倾诉了她的生活、家庭、烦心事、想法等。格里特·史密斯对伊丽莎白说:“帕卡德夫人,到了你维护自己权利的时候了,没有别的办法能让你摆脱和这样的男人过这种生活。”格里特·史密斯敦促她为自己的想法挺身而出。

雖然当时什么都没有发生,但这似乎令伊丽莎白醍醐灌顶,开阔的中西部草原和广阔的天空预示着无限的可能。

1848年,伊丽莎白和不情愿参与的丈夫参加了在纽约塞内卡福尔斯举行的第一届妇女权利大会。这场大会引发了美国一场关于妇女权利的全国性对话,“妻子不是物品,她们是社会的一部分。”然而,伊丽莎白的丈夫却认为“女人没有男人必须尊重的权利”。

“我有自己的想法和意志,会随心所欲地思考和行动。”伊丽莎白不再安静地倾听,开始警惕盲从别人(包括丈夫)的讲道,并广泛地阅读其他信仰和哲学,独立思考使她开始质疑丈夫的信条。

那是一个男人的优越感几乎不容置疑的时代,那时的已婚妇女从宣誓结婚的那一刻起,就不再是“公民”,而是丈夫法律身份的影子——丈夫和妻子是一体的,那便是“法律上的丈夫”。女人在结婚后便受丈夫的监护,丈夫对妻子握有“保护权”,他可以殴打她,管教她,监督她的人际交友、书信往来,还能随意支配妻子的财产。

而女性应该是冷静、顺从的天使,她们被鼓励努力“对每一种感觉都漠不关心”,像伊丽莎白这样表现出“难以驾驭”的个性,以及“有力量和果断的性格”或“强烈的决心”,都是教科书里“精神不稳定”的绝佳案例。正如美国作家罗克珊·盖伊所说:“不管我们身处哪个世纪,不守规矩的女人都是女巫。”

1860年春天,伊丽莎白在学校上课时,主张对《圣经》的解释应有个人判断的权利,并批评完全堕落的教义,她在公开场合表明自己的立场,鼓励大家进行批判性思考。她是一个天生具有说服力的人,拥有“一种不可抗拒的魅力”,几个月内上她课的人数增加了6倍之多。然而,这引起了教会成员的愤怒,伊丽莎白被赶了出去。

10多年来,她的丈夫是整个家庭唯一的声音,现在的她开始找到自己的声音,拒绝保持沉默。这彻底地挑战了她的丈夫,面对伊丽莎白的慷慨激昂,他感到无能为力。为了让她沉默,没有比称“她疯了”更有效的方法了。

这并非她第一次被送到精神病院。

19岁那年,伊丽莎白的父亲曾经把她送进马萨诸塞州伍斯特的州立精神病院,当时她正处于教学生涯中,但她父亲认为这种“脑力劳动”让她产生幻觉,引起精神错乱。然而,精神科医生不仅担心伊丽莎白过度使用大脑,还担心她的月经周期不规律。在19世纪,尽管没有确凿的科学依据,但医生们确信女性的月经周期使她们容易“发疯”,“当月经开始的那一刻,女人就受到了她无法控制的力量的影响。”不管是来月经、怀孕、哺乳、不育还是进入更年期,每一个与女性性器官相关的生命阶段都被认为充满了风险。

20多年后,当伊丽莎白再次被迫进入精神病院,她发现自己不是唯一一个因为“思想”而被判定为“精神错乱”的女性:在精神病院的大多数女性都受过良好的教育,属于中产阶级、中年人且已婚,就像她一样,她们被丢进这个地方,大多都是因为她们的“个性”不被丈夫接受。

比如,在伊丽莎白所处的这个时代,“阅读小说” 也是被送入精神病院的常见原因,因为有这种“有害习惯”的人过着“一种梦幻般的生活,这看似轻微的激动人心也足以使人精神错乱”。伊丽莎白的丈夫和其他牧师曾经试图关闭在马萨诸塞州谢尔本开设的第一家公共图书馆。

虽然当时的女性已经可以接受教育,但医生们却认为“理解对象能力有限的头脑”试图这样做的时候,容易造成“神经系统紊乱”,导致精神崩溃。

精神病院好像一个“不能令丈夫满意的妻子的储藏室”,收治各种各样偏离社会标准的“麻烦人”。伊丽莎白目睹了女性在这里被殴打、被惩罚的景象,她在日记中写道:“精神病院假装成治疗机构,但实际上是监狱,被赋予了可以随时践踏病人的权利。”

“当我们感到痛苦时,我们必须看起来很快乐,否则我们不可能被释放。”根据医生的记录,“治愈”的女性是那些“变得安静而礼貌、注意着装,并愿意从事有益活动”的女性,如果妇女“暴力、淘气、肮脏或说脏话”,她们往往会被单独监禁。她们的投诉和任何请愿调查都会被忽略,永远不会被相信,因为精神病学家一致认为,“说坏话”代表着仍然有不同程度上的精神错乱,只有她们不抱怨时,才可能是理智的。每一种自然的情感——无论是悲伤、恐惧还是对规则的怨恨——都必须被扼杀。女人们只好把自己藏在礼貌的面具后面微笑着,平静地谈论无关紧要的事情。每天她们按照规定的模式裁剪自己,“像一群布娃娃一样说‘请’和‘谢谢’,无论受到了怎样的对待。”

伊丽莎白的2个兄弟和父亲因为住得远,便直接支持了她丈夫的决定。这个世界上没有任何男性家庭成员可以代表她,她独自一人,无人援助,无人陪伴。

法律已经无法给予她任何的帮助,正如被送到州立精神病院那天丈夫向她解释的那样,在把她送进这里时,所有的“法律形式”都得到了遵守,她无法获得任何法律的帮助。

“你知道,无论如何,我不是唯一一个为了取悦一个残忍的丈夫而被迫留在这里的人……根据这样的法律,住在伊利诺伊州对一个已婚妇女来说有着致命的危险,因为这等同于剥夺了已婚妇女的人身自由。这是一种婚姻奴隶制,必须废除。”

为了证明自己并没有精神错乱,伊丽莎白在精神病院以无懈可击的冷静秘密地写作,也总是用同样的理智克制地谈论她的丈夫。

她有一种非凡的能力,无论在哪里都会成为中心。她慢慢地和这里的一些工作人员成了朋友,他们中的大多数人实际上都认为她是理智且清醒的。

1860年11月6日,亚伯拉罕·林肯当选为美国总统,他是一个体现“自由”的人。对伊丽莎白来说,奴隶制是一种“重大邪恶”,她支持任何结束奴隶制的做法,她希望接下来能迎来对妇女压迫的结束。

伊丽莎白的丈夫西奥菲勒斯·帕卡德是一名虔诚的加尔文派牧师,因妻子与其宗教观念不同,便宣称她精神失常。

19世纪的伊利诺伊州法律规定,只要医院主管确认一个已婚妇女精神不正常,并不需要额外的证据和程序,丈夫就能将她送进精神病院。

她用所拥有的一切去战斗,开始更加明目张胆地打破规则——写秘密日记只是开始,她还依靠她从未透露身份的工作人员的大胆帮助来保护自己;她公开选择帮助其他患者,代她们给家人写信,明确地请求释放她们。伊丽莎白宣称:“在女性遭受不公正待遇的地方,我有权为她们辩护。”

这让精神病院的院长感到头疼——如果他试图压制她的活动、限制她的努力,只会引发更多工作人员对她的同情和帮助。她在日记中潦草地写道:“为了女人,我在这里受苦……我将耐心和无可抱怨地继续受苦受难,全心希望我的案件能引导调查,并了解为什么这么多理智的女性受到迫害。”

在精神病院呆了2年后,她写信给先进的自由主义报纸《纽约独立报》的编辑称:“我们希望通过您的报纸向公众展示在伊利诺伊州立杰克逊维尔精神病院对待精神病患者的方式。”她还把秘密写就的书传送到医院的每一座牢房、每一个大厅、每一间病房,她用自己的方式走进了每一个人的脑海,她们聚在一起讨论问题,她激励这里的每个人相信更美好的世界,一个她们都值得拥有的世界。

1862年9月22日,林肯发布了初步的解放宣言——自1863年1月1日起,所有州的奴隶“永远自由”。伊丽莎白在她的书里写道:“如果你继续让我们的丈夫压迫我们,即使你决心解放黑人奴隶,我仍会认为你偏袒正义……我们女性至少应该与他们一样享有平等的权利。”

精神病院的院长在给伊丽莎白丈夫的信中写道:“她给我们带来了一个麻烦的世界。”1863年5月19日的年度会议上,精神病院的院长建议释放伊丽莎白,但并不是因为她清醒且理智,而是他厌倦了这个带来无穷无尽麻烦的病人,釋放她,是摆脱令人无法忍受的烦恼的唯一方法。

1863年6月18日,在精神病院呆了3年的伊丽莎白被勒令出院,但伊丽莎白期望的自由仍然没有到来——她被丈夫囚禁在房间里。她的丈夫从外面用木板把窗户钉死,要求她远离所有的孩子,并计划把她转移到马萨诸塞州的另一个精神病院。

让伊丽莎白的丈夫没有想到的是,这场监禁竟成为伊丽莎白获取自由的契机——在当时的法律规定里,非法监禁是人身保护令得以启用的条件。之前伊丽莎白无法使用人身保护令来保护自己,因为被送往精神病院并不属于非法监禁的范畴。

但现在,她有了法律的武器。

她设法给一位支持她的朋友写了一张便条,从窗户的缝隙中送了出去,她的朋友为她启动了人身保护令。

在坎卡基第五巡回法院的查尔斯·C.斯塔尔法官面前,她的丈夫被要求说明他为什么将妻子囚禁在他们的房子里,伊丽莎白的丈夫说“她疯了”。

审判于1864年1月12日进行,历时5天。法官认为,伊丽莎白的理智问题是这件非法监禁案中有待确定的关键问题。因此,尽管遭到伊丽莎白的丈夫和他的律师的强烈反对,法官还是召集了一个陪审团,这个案件变成了一场判断当事人是否理智的审判。

伊丽莎白的丈夫请来了3位医生,但其中2位在跟伊丽莎白谈话后拒绝认定伊丽莎白疯了。她的丈夫仍然坚持出示了马萨诸塞州伍斯特的州立精神病院院长的证明,表明伊丽莎白出院时仍然精神错乱。

伊丽莎白的辩护律师也请了3位医生来为伊丽莎白作证,确认她并没有疯,一些自称与她长期相识的邻居和朋友也作了证。

最后一个为伊丽莎白作证的人是邓肯森博士,他既是医生又是神学家。他作证称他与帕卡德夫人交谈了3个小时,“我在很多事情上不同意她的观点……但我不会因为她的想法与我不同就说她疯了……我宣布她是一个理智的女人,并希望我们的国家有这样一个女人。”

伊丽莎白从被监禁的房子窗户缝隙中塞给朋友一张便条,令其为她启动了人身保护令。

1864年1月18日,陪审团在7分钟内作出了裁决:“我们,在伊丽莎白·P.W. 帕卡德夫人被指控为精神错乱案件中的陪审员,听取了全部证据后……认为她神志正常。”斯塔尔法官下令“解除伊丽莎白·P.W.帕卡德夫人所有与她作为一个理智女性的状况不相符的限制”。

伊丽莎白终于获得了她渴望已久的真正的自由,她惊呆地站着,带着解脱、幸福,甚至对失去已久的自由岁月感到了悲伤和愤怒。

而当伊丽莎白回到家时,她发现丈夫不仅带走了孩子们,还把房子里所有的东西都处理掉了,她身无分文。根据伊利诺伊州法律,已婚妇女的财产是丈夫的,她们甚至没有自己的工资,而丈夫拥有所有权利,在法律上,已婚妇女只是丈夫的附属物,没有发言权。伊丽莎白没有任何法律补救措施可以采取。

同时,失去所有珍爱且日思夜想的孩子,是另一把刺向伊丽莎白的剑。所有人都劝她离婚,但在19世纪的法律里,与丈夫离婚也就意味着失去了孩子的监护权。丈夫虐待妻子并不会成为他不适合抚养孩子的理由,几乎所有与此相关的法律都强调了父亲的权利优先,伊丽莎白毫无胜算。

直到1869年,伊丽莎白才得以与她的孩子们团聚。

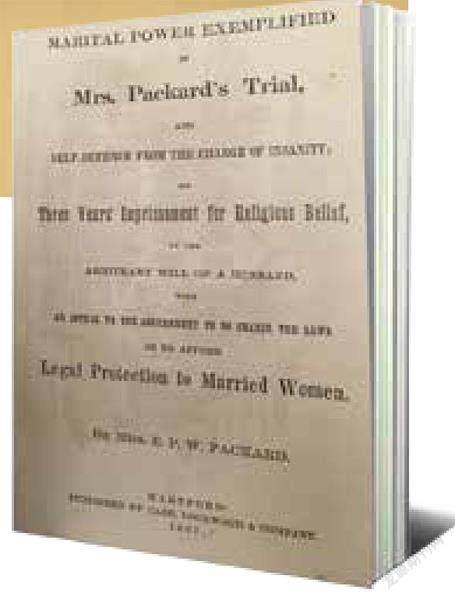

伊丽莎白出版了多本支持已婚妇女和精神病患者权利的书籍。

她在日记里写道:“法律为压迫者提供了完整的盾牌,但对上帝脚凳上最暴露、最无防备、最无保护的人类阶层(女性),连保护的影子都没有。”

她的目光远不止于将自己从丈夫的囚禁中解放出来,离婚是一场私人斗争,这可能对她有帮助,但对其他人没有帮助。如果她能说服人们法律改革是必要的,那么不仅可以拯救她自己,还可以拯救无数跟她一样的妇女。

她还写道:“她们无助、绝望,如果她们得不到帮助,我就无法为我解放的灵魂找到某种安稳。”就像波伏娃在《第二性》里呼吁的一样,女性需要的不是个体的解放,而是所有女性的共同解放。

这个世界需要改革。因此,她最终选择了现代性,而不是母性。她要“将精力投入改革这项伟大的工作中”,而不在乎走这条路会给她带来更多的丑闻和更愤世嫉俗的负面媒体报道,她毫不犹豫地与现实公开决斗。

后来,以她的名字命名的法案在伊利诺伊州通过:任何已婚或其他妇女都不得未经陪审团审判而被判为精神病患;州长会任命3人组成的调查委员会(其中1人必须是女性)每月检查1次州立精神病院,确认病人是否得到了良好的治疗;委员会成员有权听取患者的意见和投诉,并作出相應的裁决,例如直接解雇任何侵犯病人权益的工作人员;为了方便患者和委员会之间的沟通,每个委员会成员的姓名和地址将张贴在每个病房,并确保患者的信件不受任何监督,委员会能获得患者的真实状况……

伊丽莎白·帕卡德开始成为家喻户晓的名字,在她自己被法院下令释放后的30年间,她坚持不懈地游说,抵制任何让她沉默的企图。据她自己计算,她确保了24个州的44个立法机构通过了34项法案,为妇女的平等权利和精神病患者的权利作出了努力。

这是一条极其漫长的道路,当波伏娃写就巨著《第二性》、再次以女性的自由独立观点震撼世界的时候,已然过了近百年。如今,女性通过一步步抗争获得了一定独立自主的权利,看似已实现男女平等,但仍有妇女被拐卖、被丈夫称为精神异常而被长年囚禁虐待的事情在隐秘的角落发生着,已存在几多世纪的旧思想幽灵般潜伏在现代社会里……

人们要继续前行,像伊丽莎白一样挺身而出,拒绝退缩,正视和回应每一个具体的呼吁。这种回应不是人道意识或对不幸者的怜悯,而是同等为人的正义感——不是以幸福为准则,而是以自由来衡量。

(责编:刘婕)