异质性环境规制、环保投资与企业绩效

马珩 金尧娇

【摘 要】 文章以2008—2019年沪深A股重污染上市公司为研究对象,从财务与环境双重绩效视角探究了三类环境规制与企业绩效之间的关系以及资本性环保投资在其中的中介作用。结果表明:激励型与参与型环境规制对企业环保投资有显著促进作用,环保投资在二者对财务绩效和环境绩效的积极影响中均存在中介效应;命令型环境规制与财务和环境绩效均呈“U”型关系,环保投资在环境规制和企业绩效中存在中介效应;进一步研究发现,命令型环境规制显著抑制了非国有企业的环保投资,“参与型环境规制-环保投资-环境绩效/财务绩效”的双赢路径仅存在于非国有企业中。研究结果验证并完善了波特假说理论,也为政府环境规制工具组合的优化提供了重要启示。

【关键词】 异质性环境规制; 环保投资; 财务绩效; 环境绩效; 中介效应

【中图分类号】 F272.3;F275;X322 【文献标识码】 A 【文章编号】 1004-5937(2022)09-0025-08

一、引言

当前我国经济进入高质量发展阶段,实现经济与环境的和谐共赢是新时代的重要任务。企业是环境污染的源头,也是环境保护的重要主体,然而由于环境问题的外部性,作为理性人的企业在利弊权衡后往往更倾向于掩盖环保缺失或减少环保方面的投入,因此如何在保持企业经济活力的同时促使其积极承担环保责任这一问题备受关注。

根据波特假说,合理的环境规制会刺激企业环保投资,积极引入或开发清洁技术、优化生产工艺、研发差异化环保产品等并最终实现环境保护与盈利目标的双赢[1]。为了实现经济的可持续发展,多年来我国已陆续出台各类环境政策,逐渐形成了包括命令型、激励型和参与型在内的环境规制体系。但有学者研究发现环境处罚并没有促使企业积极进行绿色创新[2],在责令企业整改方面效果也并不乐观[3],还有学者发现市场型和参与型环境规制相比而言更有助于企业获得竞争优势,提高绩效[4],认为进入高水平经济发展阶段后应采取以经济型为主、命令型为辅的环境规制结构[5],因此研究不同类型环境规制的影响后果是有必要的。

那么,不同类型环境规制对企业环保投资、环境绩效和财务绩效的影响如何,是否能够通过促使企业加大环保投资,最终实现环境绩效与财务绩效的共赢?目前大多数学者仅考虑了单一环境规制的影响,鲜有学者基于我国企业数据完整验证企业环保投资与其宏观影响因素和微观经济后果之间的关系。基于此,本文从财务与环境双重绩效视角研究了异质性环境规制与资本性环保投资、企业绩效之间的关系,并进一步探讨了不同产权性质下的影响差异,以期为波特假说在我国的再检验提供更多微观证据,也为政府合理运用环境规制工具和企業切实履行环保责任提供一些参考依据。

二、理论分析与研究假设

(一)环境规制与企业绩效

新制度主义理论认为,驱动企业承担环保责任、改善环境绩效的因素来自三种“制度压力”:规制压力、规范压力和模仿压力。命令型和激励型环境规制是典型的规制压力,而参与型环境规制是一种规范压力。根据这一理论,环境规制能够显著促使企业提高环境绩效,但在不少实证研究中,相关学者发现命令型环境规制并未达到预期震慑效果,一方面经济水平的提高使法律处罚的威慑力正相对减弱,另一方面地方政府的“逐底竞争”和“非完全执行”又使得处罚不力、执法不严等问题暗中滋生。在较弱的规制水平下,企业往往心存侥幸且屡罚屡犯,为了可能的利润空间而“顶风作案”,宁愿以外部社会责任的履行掩盖环保责任的缺失,而非致力于改善环境绩效[2]。此时罚款缴纳和末端治理等是企业的主要应对策略,这类应激型环境投入增加了企业的经营成本,却难以产生“创新补偿”,因此不仅对环境绩效的改善有限,还可能导致企业利润率的下降,使得“遵循成本效应”占主导作用[6]。已有研究发现,“两控区”政策对企业绩效的正向影响仅存在于严格实施环境规制的地区[7]。因此当命令型环境规制强度不足或不够严格时,可能不仅难以有效改善企业环境绩效,还会对经营绩效产生不利影响。但当命令型环境规制达到一定强度后,违规成本的大大提高势必会使企业意识到主动改善环境绩效的重要性,并且还可能倒逼企业采取积极应对策略,主动进行环境管理和技术创新,最终产生“创新补偿效应”。

相比而言,激励型和参与型环境规制不易“被俘获”,更有利于发挥环境信息的信号传递效应,且有助于企业获得低成本和差异化竞争优势,促进企业绩效的改善[4,8]。激励型环境规制赋予了企业在经济与污染之间权衡的自主性与能动性,一方面为企业提供了实施动态策略的机会,引导企业在利益权衡下优化资源配置,一方面又通过市场机制给予企业更大的节能减排激励[9],促使企业积极改善各方面的环境表现。参与型环境规制强化了社会环保意识和维权意识,呼吁社会公众支持绿色消费,其“逐顶竞争”的特征可以弥补命令型环境规制的“逐底竞争”问题[10]。在社会合法性压力下,企业不得不树立绿色形象,主动获取环境管理和绿色产品等认证,披露积极友好的环境信息以寻求利益相关者的认可[11];同时若企业积极开展环境管理,开发差异化绿色环保产品,往往能由此在市场竞争中取得“先动优势”,获得财务绩效的提升。因此,本文提出假设1。

H1a:命令型环境规制与企业财务绩效和环境绩效之间均存在U型关系。

H1b:激励型环境规制对企业财务绩效和环境绩效均具有正向影响。

H1c:参与型环境规制对企业财务绩效和环境绩效均具有正向影响。

(二)环保投资的中介作用

结合强波特假说,严格且合理的环境规制不仅能够督促企业开展环保投资,还能够使企业通过在环保系统、技术、产品等方面的投资和创新行为获得“创新补偿”和“先动优势”,最终能够在改善环境绩效的同时也获得财务绩效的提高。因此,可能存在的机制是:一方面,环境规制会通过影响企业环保投资进而影响企业环境绩效;另一方面,环境规制会通过影响企业环保投资进而影响企业财务绩效。

马珩等[12]认为,我国环境违法成本偏低,企业缺乏加强环保投资的积极性,宁可缴纳较低的罚款也不愿主动进行环保投资,可见要素禀赋假说可能存在于我国命令型环境规制的应用中,即当企业认为节约的损失或取得的利益无法弥补其投入的成本时,便不会扩大环保投资,甚至可能为弥补短期损失减少环保投资,产生负向激励的后果。Albrizio et al.[13]指出,基于市场的灵活规制比传统管制更有效,能够对企业环保投资产生长久的动态激励效果,李强等[14]以A股上市公司为样本验证了这一积极影响。此外参与型环境规制对环保投资的正向影响也不容忽视,通过社会公众舆论和绿色消费偏好等倒推企业进行环境管理和环保产品开发,是一种隐形、低廉且更持久的途径[15]。

已有研究分别从单一角度探索了中介机制的存在。从环境绩效角度,张平淡等[16]以宏观视角研究发现环保投资可以减少污染排放,但环境执法却不利于环保投资,其中存在广义中介效应。以环境奖励度量企业环境绩效,尚洪涛等[17]发现政府直接技术补贴通过激励企业环境研发投入显著促进了企业环境绩效的提高,从微观视角验证了中介效应的存在。从财务绩效角度,胡元林等[18]、吕靖烨等[19]分别通过问卷调查和实证分析的方式证明了环境规制可以通过环保投资或绿色创新对企业财务绩效产生显著的积极影响。因此,通过对理论和已有研究的分析,本文提出假设2。

H2:不同类型的环境规制均能够通过影响企业环保投资进而影响财务绩效和环境绩效。

三、研究设计

(一)样本选择与数据来源

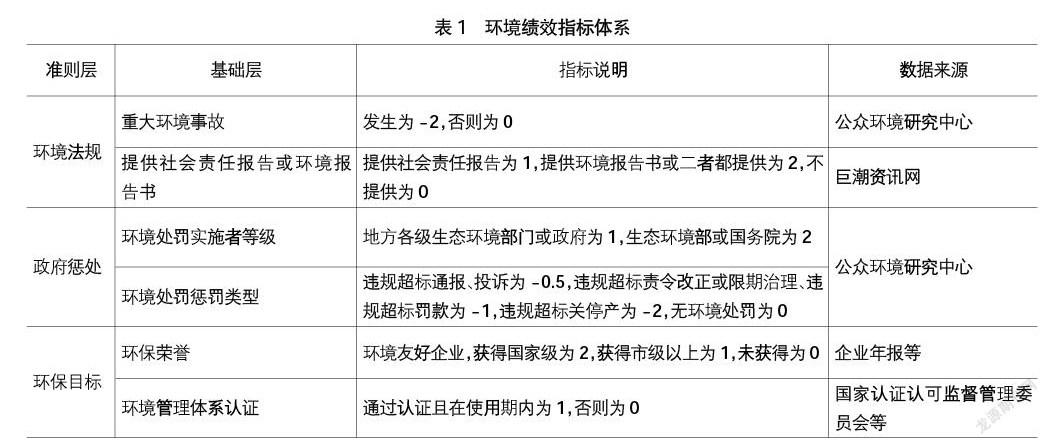

本文根据证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》,选取2008—2019年①沪深A股重污染上市公司為研究对象,并剔除了ST类样本和主要研究变量缺失的样本,对连续变量按1%进行缩尾处理,最终得到共1 190个样本观测值。本文的环境规制数据来自《中国环境统计年鉴》《中国环境年鉴》《中国统计年鉴》;环保投资数据来自企业年度财务报告附注;环境绩效数据均为手工采集整理,具体来源见表1;其他变量数据来自CSMAR数据库。

(二)变量定义

1.被解释变量

财务绩效:当前我国学者多选用总资产收益率、净资产收益率、每股收益等衡量上市公司的财务绩效,本文选用每股收益进行基础回归,并选用净资产收益率作稳健性检验。

环境绩效:是对企业在经营活动中由于环保努力或环境疏忽而体现的环境表现进行综合测度的结果。国内学者最常用的环境绩效替代指标主要是排污费、环保资本支出以及综合指标体系,前两者具有较强客观性但分别存在披露企业少和定义冲突等问题,综合指标体系评价更全面但客观性难以保证,有的学者仅以公司报告中的环境信息披露情况来评价环境绩效,忽略了企业“漂绿”行为的影响。本文在借鉴沈洪涛等[20]和徐彦坤等[21]研究的基础上构建了如下环境绩效指标体系,总评分值为各级评分之和,其中,政府惩处=环境处罚实施者等级×环境处罚惩罚类型,指标说明及数据来源如表1所示。指标数据几乎均来自外部研究机构或政府生态环境部门,具有一定的客观性和可验证性。

2.解释变量

借鉴王红梅[23]的研究,本文分别以当年环保行政处罚案件数占当地工业企业个数的比重、地区工业污染治理投资总额的自然对数、人大建议和提案数占地区总人口的比重来表示命令型、激励型与参与型环境规制。

3.中介变量

本文所指环保投资是指企业为节能减排项目、三废治理项目、清洁生产项目、脱硫脱硝脱氮项目、废物资源化回收利用、环保设备及系统升级改造、环保产品或技术研究开发等付出的资本性环保支出。借鉴邓彦等[22]的做法,从财务报表附注中筛选出上述环保投资项目的当期发生额,以当期资本化环保投资额的自然对数来衡量企业环保投资。

4.控制变量

参照唐国平等[24]的研究,选取成长能力、经营能力、经营风险、产权性质、成立年限、企业规模、独立董事占比、股权集中度及行业和年份虚拟变量作为控制变量。

各变量定义如表2所示。

(三)模型构建

为检验H1,本文构建了线性回归模型1和非线性回归模型2:

PERFi,t=γ0+γ1ERi,t+γ2RIi,t+γ3FATi,t+γ4DOLi,t+γ5GOVi,t+γ6AGEi,t+γ7SIZEi,t+γ8BIi,t+γ9TOPi,t+∑YEAR+∑IND+ε (1)

PERFi,t=μ0+μ1ERi,t+μ2ER2i,t+μ3RIi,t+μ4FATi,t+μ5DOLi,t+μ6GOVi,t+μ7AGEi,t+μ8SIZEi,t+μ9BIi,t+μ10TOPi,t+∑YEAR+∑IND+ε (2)

其中,PERFi,t表示企业绩效,包括财务绩效(EPS)和环境绩效(CEP);ERi,t表示环境规制,包含命令型(EER)、激励型(MER)和参与型(PER)三类环境规制。

进一步的,本文研究环保投资在环境规制对企业绩效影响中的中介效应机制。依据温忠麟等[25]提出的中介效应检验流程,本文构建了模型3以检验环境规制对环保投资的影响,并在模型1基础上构建模型4以检验环保投资对企业绩效的影响。根据检验流程,若模型1中γ1显著,则继续中介效应检验,否则终止;若模型3中环境规制的系数α1与模型4中环保投资的系数η2都显著,则说明环保投资的中介效应成立;若二者不同时显著,则需要用Bootstrap法检验系数乘积ab,如果偏差校正的置信区间内不包含0,则中介效应成立,反之则不成立。

EPIi,t=α0+α1ERi,t+α2RIi,t+α5FATi,t+α4DOLi,t+α5GOVi,t+α6AGEi,t+α7SIZEi,t+α8BIi,t+α9TOPi,t+∑YEAR+∑IND+ε (3)

PERFi,t=η0+η1ERi,t+η2EPIi,t+η3RIi,t+η4FATi,t+η5DOLi,t+η6GOVi,t+η7AGEi,t+η8SIZE+η9BIi,t+η10TOPi,t+∑YEAR+∑IND+ε (4)

为了避免由于将环境规制的一次项及平方项同时加入模型中而造成的多重共线性问题,本文采用唐国平等[24]的方法对相关数据进行了中心化处理。此外,考虑到可能存在的异方差问题,模型均采用稳健标准误(Robust)进行估计。

四、实证结果与分析

(一)描述性统计

表3报告了主要变量的基本统计指标。命令型环境规制最大值为15.562,中位数为0.309,均值仅为0.752,可见大部分地区命令型环境规制的力度较低且各地区存在较大差异;激励型环境规制最大值为14.163,均值为12.310,中位数为12.371,中位数与均值相近,标准差较小,说明激励型环境规制整体力度较高且较为稳定。参与型环境规制最大值为0.724,均值0.122大于中位数0.113,说明仍有不少地区存在公众环保意识不强或参与程度低等问题。环保投资最大值为20.712,均值为15.882,标准差为2.193,说明虽然样本公司的环保投资水平差异较大,但环保投资积极性已逐渐提高。环境绩效的最大值为4,均值为0.706,说明样本公司整体环境绩效仍较低,标准差为0.859,也说明各样本间的环境绩效存在较大差异。

(二)回归分析

1.异质性环境规制与企业绩效

表4中(1)列至(4)列显示了三类环境规制对企业财务绩效的回归结果。其中,命令型环境规制与财务绩效表现为一种显著的U型曲线关系,拐点约为11.000,而我国大部分区域命令型环境规制力度远低于这一水平,因此目前对财务绩效产生了抑制作用。激励型与参与型环境规制对财务绩效的影响系数分别为1%显著性水平上的0.052与5%显著性水平上的0.550。(5)列至(8)列为三类环境规制对企业环境绩效的回归结果。结果显示,在加入二次项后,命令型环境规制与环境绩效的关系呈现显著的U型特征,拐点约为9.333。激励型环境规制前的系数在10%水平显著为正,说明在市场机制驱使下企业会更积极地完成节能减排目标,提高环境绩效。参与型环境规制能够在1%水平显著促进环境绩效的提升,说明生态环保思想正逐渐成为社会主流文化,体现了我国企业在社会公众压力下对自身绿色形象的愈加重视。因此,H1得以验证。

3.环保投资的中介效应

表5中模型3的回归结果显示了三类环境规制对企业环保投资的不同影响。可见,除了命令型环境规制在5%的显著性水平对环保投资产生了负向影响外,激励型和参与型环境规制分别5%和1%的显著性水平起到了显著的促进作用。这说明企业会在市场机制驱使下积极引入或研发环保技术、改进生产工艺,社会公众的投诉压力、消费偏好等因素也对企业的环保投资决策有着显著刺激作用。

根据表5中模型4的回归结果可知,资本性环保投资能够对财务绩效和环境绩效产生显著的正向促进作用,显著性水平均为1%。结合模型1、模型3与模型4的回归结果,由于系数γ1、α1与η2都显著,且α1×η2与γ1同号,说明环保投资在三类环境规制对财务绩效影响中的中介效应均成立。同样经分析可知,环保投资在三类环境规制对环境绩效影响中的中介效应也均成立。故H2成立。命令型环境规制抑制了企业资本性环保投资的活力,反而可能使企业丧失市场竞争优势,体现了环境规制的“遵循成本效应”;而激励型和参与型环境规制通过刺激企业积极节能减排、绿色生产及创新等,更有效地助力了环境和财务绩效的共赢。

(三)稳健性检验

本文采用了以下三种方法进行稳健性检验:(1)考虑到模型中可能存在的内生性问题,将三类环境规制分别滞后一期进行回归。(2)替换被解释变量,分别以净资产收益率與和讯网环境责任评分衡量财务绩效和环境绩效。(3)考虑到样本时间范围选择的影响,截取2012—2017年间的样本进行回归。稳健性检验的分析结论与前文保持一致,故本文的研究结论是可靠的。

(四)进一步分析

本文通过分组回归,进一步比较不同产权性质下环境规制、环保投资与企业绩效之间关系的差异性,回归结果见表6。结果(1)和(7)显示,环境处罚显著抑制了非国有企业的资本性环保投资,但对国有企业环保投资的影响不显著。这可能是由于非国有企业往往面临更高的环境处罚概率或更严厉的处罚程度,导致更严重的融资约束,从而更可能减少资本性环保投资资金。结果(2)和(11)显示,激励型环境规制分别对国有企业与非国有企业的财务绩效和环境绩效具有显著正向影响,且非国有企业中存在“激励型环境规制→环保投资→环境绩效”的作用路径,可能的原因是国有企业在排污费或政府补贴方面有更强的议价能力,而非国有企业为了获得政府支持会更加积极地通过环保投资塑造绿色形象。根据结果(6)(9)(12)可知,虽然国有企业环保投资对参与型环境规制的敏感性更大,但环保投资的中介作用仅存在于环境绩效路径中,而非国有企业中存在“参与型环境规制→环保投资→财务绩效/环境绩效”的双赢路径,并且回归结果显示非国有企业进行环保投资对财务和环境绩效的提升效果都略高于国有企业,说明非国有企业可能对市场需求反映更灵敏,在投资决策与效率等方面更有优势。

五、结论与启示

通过实证分析,本文得出如下结论:(1)企业进行资本性环保投资不仅能够显著改善环境绩效,也能促进财务绩效的提高。(2)激励型与参与型环境规制对企业环保投资有显著促进作用,环保投资在二者对企业财务绩效与环境绩效的积极影响中存在中介作用。(3)命令型环境规制抑制了资本性环保投资,与企业财务绩效和环境绩效均呈“U”型关系,环保投资在命令型环境规制对企业绩效的影响中存在中介效应。(4)进一步研究发现,命令型环境规制显著抑制了非国有企业的资本性环保投资,“参与型环境规制→环保投资→环境绩效/财务绩效”的双赢路径仅存在于非国有企业中。

结合本文结论,得出以下相关启示:(1)加大激励型和参与型环境规制的实施应用。建议政府加强运用补贴性或惩罚性激励等经济手段,鼓励公众和媒体等监督企业的环境违法行为,形成以命令型工具为辅的环境规制结构。(2)加强环保宣传教育,完善社会监督机制。公众参与在实现经济与环境共赢目标中的重要性值得重视,但目前我国各地区公众环保意识仍存在一定差距,相关地方仍需加强宣传教育;此外要优化完善环境信息披露制度以及推广便利的投诉举报渠道,确保公众及时有效参与环保事务。(3)营造更公平公正的法治环境和市场环境。一方面要加强环境处罚的执法力度与效率,提高执法机构的独立性,推进严格规范公正执法;另一方面要为非国有企业提供更多的环保融资机会,拓宽环保融资渠道,推进绿色金融发展。(4)企业应重视资本性环保投资,合理规划环保资金的投入,迎合绿色消费趋势。

【参考文献】

[1] PORTER M E.America's green strategy[J].Scientific American,1991,264(4):193-246.

[2] 徐晗叶,徐莉萍,彭江平,等.“对症下药”还是“避重就轻”:环境违规企业补救行为研究[J].南方经济,2020(9):107-126.

[3] 姜楠.环境处罚能够威慑并整治企业违规行为吗?——基于国家重点监控企业的分析[J].经济与管理研究,2019,40(7):102-115.

[4] 丛榕,胡元林.基于竞争视角的环境规制对企业绩效的影响研究[J].生态经济,2019,35(10):154-159.

[5] 郑洁,刘舫,赵秋运,等.环境规制与高质量创新发展:新结构波特假说的理论探讨[J].经济问题探索,2020(12):171-177.

[6] 张倩.波特假说框架下环境规制、技术创新与企业绩效关系的再审视[J].财会通讯,2018(33):58-61,129.

[7] 邹国伟,周振江.环境规制、政府竞争与工业企业绩效——基于双重差分法的研究[J].中南财经政法大学学报,2018(6):13-21,158-159.

[8] 田昕加,张广美.环境信息披露、环境规制与企业经营绩效[J].会计之友,2020(6):43-49.

[9] WANG H.Pollution regulation and abatement efforts:evidence from China[J].Ecological Economics,2002,41(1):85-94.

[10] 薄文广,徐玮,王军锋.地方政府竞争与环境规制异质性:逐底竞争还是逐顶竞争?[J].中国软科学,2018(11):76-93.

[11] CHO C H,PATTEN D M.The role of environmental disclosures as tools of legitimacy:A research note[J].Accounting Organizations & Society,2007,32(7-8):639-647.

[12] 马珩,张俊,叶紫怡.环境规制、产权性质与企业环保投资[J].干旱区资源与环境,2016,30(12):47-52.

[13] ALBRIZIO S,et al.Environmental policies and productivity growth:evidence across industries and firms[J].Journal of Environmental Economics and Management,2017(81):209-226.

[14] 李强,施滢波.市場激励型环境规制与企业环保投资——考虑地方政府竞争的调节作用[J].会计之友,2020(9):51-58.

[15] 甘远平,上官鸣.环境管制对企业环保投资的影响研究[J].生态经济,2020,36(12):135-140.

[16] 张平淡,袁浩铭,杜雯翠.环境法治、环保投资与治污减排[J].山西财经大学学报,2019,41(4):17-30.

[17] 尚洪涛,祝丽然.政府环境研发补贴、环境研发投入与企业环境绩效——基于中国新能源企业产权异质性的数据分析[J].软科学,2018,32(5):40-44.

[18] 胡元林,李茜.环境规制对企业绩效的影响——以企业环保投资为传导变量[J].科技与经济,2016,29(1):72-76.

[19] 吕靖烨,张林辉.技术创新视角下环境规制与经营绩效研究[J].经济与管理,2021,35(2):40-46.

[20] 沈洪涛,黄珍,郭肪汝.告白还是辩白——企业环境表现与环境信息披露关系研究[J].南开管理评论,2014,17(2):56-63,73.

[21] 徐彦坤,祁毓,宋平凡.环境处罚、公司绩效与减排激励——来自中国工业上市公司的经验证据[J].中国地质大学学报(社会科学版),2020,20(4):72-89.

[22] 邓彦,潘星玫,刘思.高管学历特征与企业环保投资行为实证研究[J].会计之友,2021(6):102-108.

[23] 王红梅.中国环境规制政策工具的比较与选择——基于贝叶斯模型平均(BMA)方法的实证研究[J].中国人口·资源与环境,2016,26(9):132-138.

[24] 唐国平,李龙会,吴德军.环境管制、行业属性与企业环保投资[J].会计研究,2013(6):83-89,96.

[25] 温忠麟,叶宝娟.中介效应分析:方法和模型发展[J].心理科学进展,2014,22(5):731-745.