生命意义体验与大学生抑郁的关系:反刍思维的中介作用

商士杰,白宝玉

(1.河北师范大学 教育学院,河北 石家庄 050024;2.武汉大学 哲学学院,湖北 武汉 430072)

一、引言

大学生心理健康教育是我国心理健康教育体系的重要组成部分,大学生的心理健康水平也关系着我国社会的稳定及和谐发展[1]。生命意义感缺乏和抑郁倾向已成为困扰大学生的重要心理健康问题之一。2002-2011年,我国大学生合并抑郁情绪检出率为29.3%[2]。抑郁是指个体生活中出现的持续性的失落、悲伤、无望等常见的一种情绪体验[3]。长期的抑郁情绪会引发个体不良的心理与行为反应,诸如心境低落、食欲下降、睡眠障碍等,甚至出现自伤和自杀倾向[4]。

随着抑郁发病率的逐年上升及其对心理健康的严重影响,探索影响抑郁产生的因素也成为研究的重点。大量的研究发现,抑郁的产生与多方面的因素有关,生物因素诸如遗传、神经递质、大脑结构和功能异常;心理因素如应激性事件、消极认知、习得性无助、丧失重要客体等;社会文化因素包括世代效应、性别差异、种族差异等等[5],整合的观点则认为抑郁是多种因素交互作用的结果。已有的研究为我们理解抑郁的产生提供了大量的科学证据。然而,上述关于抑郁产生原因的解释是在还原论原则下积累的经验性知识。其中,包括生物还原、社会决定还原和文化制约还原。另一种反还原论的观点则认为心灵的独立性和真实性才是心理和行为的原因[6]。不同于还原论取向对抑郁产生原因的说明,存在心理学和积极心理学为理解抑郁的成因和心理机制提供了新的视角,也为抑郁的干预提供了新的可能性。在存在主义取向的心理学家看来,生命意义(meaning in life)是指与抑郁、消沉和自杀倾向相对立的一种心理活力状态[7]。生命意义的缺失往往导致正常人产生抑郁的情绪。多数意义研究者一致认同,生命意义的概念包括三个维度,分别是:一致性(coherence)、目的性(purposefulness)和重要性(mattering)。其中,一致性是指对生命和世界具有一贯性和一致性的理解;目的性是指人具有生活的目标和方向;重要性是指体验到内在的生命价值感[8]。研究表明,生命意义是健全心理功能的重要组成部分;高生命意义感与高质量的生活、老年人认知能力、低心理疾病患病率、积极适应策略、职业适应能力以及人际吸引力等等都有正相关[9]。反之,意义意志受阻、空虚感和无聊导致抑郁[10]。实证研究也证明,低生命意义体验与抑郁、死亡恐惧、自伤倾向和自杀意向等病理心理密切相关[11,12,13]。生命意义体验可以预测大学生两个月后的抑郁情绪[14]。生命意义体验还可以缓冲应激对抑郁的影响[15],降低应激引起的抑郁情绪,从而使处于高应激状态下的大学生能够从自我超越的生命意义中获益[16]。

由上可见,已有研究发现生命意义体验和抑郁之间存在负相关关系。尽管这种负相关关系并不意味着生命意义体验的缺失必然导致抑郁,但它可以为潜在的因果关系提供信息。而且,如果进一步在理论分析和已有文献基础上建构中介模型,并通过有效的实证检验,则可以提高对生命意义体验和抑郁二者之间因果关系判断的信心[17][18]。另外,进一步探讨生命意义体验影响大学生抑郁的内在机制,对于进一步理解二者之间的关系以及开展临床干预有重要意义。由于反刍思维是导致抑郁情绪最为重要的预测因子,我们认为生命意义体验可能通过反刍思维的中介作用影响抑郁倾向。首先,生命意义体验可能影响反刍思维。反刍思维(rumination)是一种被知觉到的威胁、丧失和不公平所驱动的消极、慢性和持续的自我关注状态[19]。反刍思维是一种自动、消极的情绪调节策略和认知过程[20]。Beck提出抑郁的认知模型和抑郁相关的认知因素成为解释该问题的主要变量[21]。Heintzelman和King的实验研究发现,低生命意义感与反思式的认知方式有关,而高生命意义感则依赖直觉思维[22]。同时,Steger,Kashdan和Sullivan(2008)提出的意义体验-意义寻求模型(presenceto -search model)及相关研究证据表明,人们在缺乏生命意义体验时便会寻求意义,而意义寻求者可能会表现出对过去的消极评价和反刍思维[17]。其次,反刍思维能够增强抑郁倾向。大量的研究表明,反刍思维是抑郁最有力的预测因素之一[14],它可以预测抑郁症状的持续时间、严重程度和阶段性爆发[23]。来自中国的证据也表明,反刍思维可以直接影响大学生的抑郁症状,也可以通过自传体记忆的降低间接影响其抑郁症状[24]。除此之外,沉浸反刍还可以影响大学生的特质抑郁[25]。综上所述,生命意义体验、反刍思维、抑郁这三者之间的关系还有待进一步探讨。本研究旨在中国文化背景下考察生命意义体验对大学生抑郁的影响,并着重探讨反刍思维在其中的中介作用。本研究有助于深入理解生命意义体验影响抑郁的过程和机制,增强对生命意义体验和抑郁之间因果关系判断的信心,并能够为大学生抑郁预防、教育和临床干预提供有价值的建议。

二、研究方法

(一)研究对象

在天津某大学随机抽取大学生200人,回收有效问卷199份。其中,男生72人,女生127人;年龄在17-21岁之间(M=19,SD=0.8)。

(二)研究工具

工具一:生命意义量表(The Meaning In Life Questionnaire -MLQ)[26],由Steger 等人编制,共10个条目,该量表包含2个分量表:(1)生命意义体验(the presence of meaning,MLQ-P),包含5个题目(如“我明白自己生活的意义”),用来测量个体体验到的生命意义;(2)生命意义寻求(the search for meaning,MLQ-S),包含5个题目(如“我总在尝试找寻自己生活的目的”),用以测量个体在多大程度上积极寻求个体生命的目标和意义。本研究采用了生命意义体验分量表,在本次调查中其内部一致性系数为0.79。

工具二:反刍思维量表(The Rumination-Reflection Questionnaire,RPQ),由Trapnell &Campbell编制[19],该量表包括反刍思维(Rumination)和反思(Reflection)两个分量表,每个分量表包含12个题目。问卷采用5点计分法,1代表“强烈不同意”,5代表“强烈同意”,得分越高表示反刍思维或反思程度越高。例如,“我花大量的时间反复回想我感到尴尬难堪或令人失望的时刻”(反刍思维),“我喜欢探索我的内在自我”(反思)。本研究使用了其中的反刍思维分量表,本次测验中的内部一致性系数为0.80。

工具三:中国大学生心理健康状况量表。该量表由郑日昌、邓丽芳和张忠华编制[27],共有104个题目,包含抑郁、焦虑、躯体化等12个维度,量表采用5点计分法,从1分“没有”到5分“总是”,得分越高表示心理健康水平越低。该量表的内部一致性系数为0.76-0.89。

(三)数据收集与处理

采取集体施测,现场发放并回收问卷。采用SPSS 21.0对数据进行统计分析。

三、研究结果

(一)大学生抑郁的性别和家庭社会经济地位差异

根据均值将大学生的家庭社会经济地位分为高、低两类,对大学生生命意义体验在性别及家庭社会经济地位上的差异进行检验,均值比较结果显示,男生的得分(12.31±3.56)和女生的得分(13.26±4.24)差异不显著(t=-1.60,p>0.05);家庭社会经济地位高的大学生(12.53±3.75)和家庭社会经济地位低的大学生(13.60±4.45)得分差异也不显著(t=-1.76,p>0.05)。考虑到人口统计学变量性别和家庭社会经济地位可能对各个变量间关系的影响,我们进一步采用分层回归法做了调节作用检验,发现性别和家庭社会经济地位在生命意义体验和抑郁之间的调节作用不显著,在生命意义体验和反刍思维之间的调节作用也不显著。所以,下一步的中介分析中不再将性别和家庭社会经济地位作为控制变量纳入分析。

(二)生命意义体验、反刍思维和抑郁的关系

各研究变量的平均数、标准差和相关矩阵,如表1所示。相关分析表明,生命意义体验和抑郁显著负相关,生命意义体验和反刍思维显著负相关,反刍思维和抑郁显著正相关。

表1 各变量的均值、标准差和相关性(N=199)

(三)反刍思维在生命意义体验和抑郁之间的中介作用

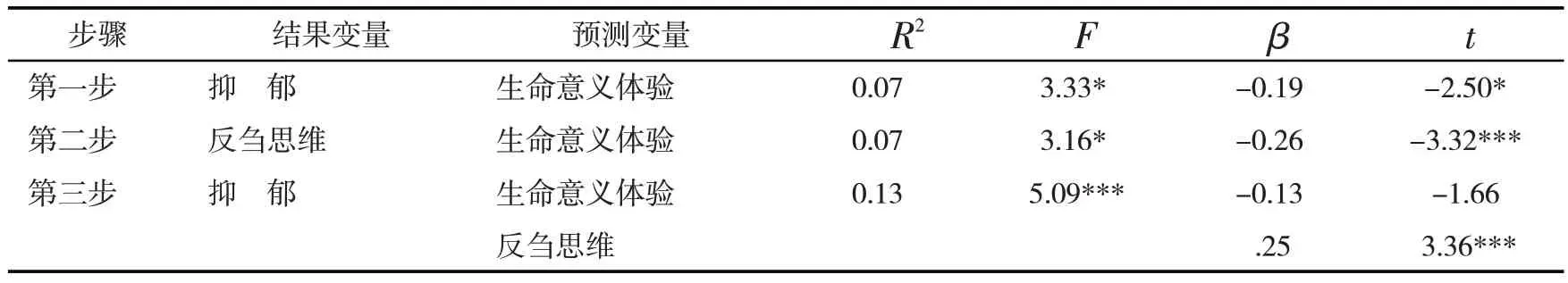

采用分步回归的方式检验反刍思维在生命意义体验和抑郁之间的中介作用。首先,控制年龄、性别和家庭社会经济地位,分步回归分析结果显示(见表2),第一步回归方程中表明,生命意义体验对抑郁的负向预测作用显著;第二步回归方程显示,生命意义体验对反刍思维的负向预测作用显著;第三步回归将自变量生命意义体验和中介变量反刍思维同时放入回归方程后发现,中介变量反刍思维对抑郁的正向预测作用显著,而自变量生命意义体验对结果变量抑郁的预测作用此时不再显著。根据检验中介作用的分步回归方法,这一结果说明,反刍思维在生命意义体验对抑郁影响作用中起完全中介作用(见图1),中介效应占总效应的比例为33%。进一步的Sobel检验也支持了这一结论(Z=-2.25,p<.05)。此外,我们还使用bootstrap方法检验了该中介模型的合理性,结果再次验证了研究假设,其间接效应值=-.06,SE=.02,95%置信区间(CI=[-.11,-.02]),5000 Bootstrap 样本。

表2 反刍思维在生命意义体验和抑郁之间的中介作用检验

图1 反刍思维在生命意义体验和抑郁之间的中介作用检验结果

四、讨论

(一)生命意义体验负向预测抑郁倾向

本研究发现,在控制了年龄、性别和家庭社会经济地位等人口统计学变量之后,生命意义体验可以负向预测大学生抑郁,这与之前的研究发现基本一致[9,12,14,15]。但不同的是,此前的研究主要采用了生活目的测验(The Purpose In Life Test,PIL)和生活意义领域指数(The Life Regard Index,LRI)两个量表作为生命意义感的测量工具。这两个量表在信效度上存在诸多问题。首先,测量题目常与结果变量混淆,例如,PIL和LRI都包含题目“我曾想过将自杀作为解脱的方式”,这样的题目本身就与抑郁倾向有关[10]。有研究表明,PIL与积极情绪及消极情绪的相关过高[26];其次,PIL和LRI的因素结构在不同的研究中差异很大,表明这些量表包含了多重内容[26]。本研究使用的生命意义量表(MLQ)已经被证明具有良好的内部一致性、重测信度、结构效度、内容效度和跨文化适用性[26],从而避免了PIL和LRI存在的问题。总之,无论采用哪一种生命意义量表,生命意义体验对抑郁的负向预测作用的结论都是一致的,再次证实了生命意义体验对抑郁具有保护作用[16],提高生命意义体验的确有助于降低个体抑郁的可能性和程度[14,15]。

(二)反刍思维在生命意义体验和抑郁之间发挥中介作用

本研究还从理论上构建了生命意义体验通过反刍思维的中介作用影响抑郁的假设模型,并得到多种统计方法检验的支持,发现反刍思维在生命意义体验和抑郁之间起完全中介作用。具体而言,生命意义体验水平越高,反刍思维的程度越低,抑郁程度也越低;生命意义体验水平越低,个体越倾向于进行反刍思维,结果导致抑郁的程度越高。这一中介模型的结果增强了我们对生命意义体验和抑郁之间因果关系判断的信心[17,18]。虽然有人认为不是长期酗酒、物质滥用、低自尊、抑郁以及个人认同危机导致的症状和表现,但是,根据弗兰克尔的理论,首先是无意义导致存在的虚空或叫存在的挫折,存在的虚空会进一步引发抑郁、焦虑、强迫、酗酒等心理和行为问题[10],我们的实证研究在此基础上进一步发现了生命意义体验影响抑郁的内在机制,说明生命意义体验的缺失很可能是导致抑郁的重要原因。本研究发现的反刍思维的中介作用帮助我们进一步理解了生命意义体验影响抑郁症状的思维方式。如前所述,高生命意义体验者往往采用直觉思维,低生命意义体验者则会采用反思或反刍式的思维[22],低意义体验者或原有意义系统遭到创伤性事件破坏的人会通过认知努力建构意义,正是在该过程中进行的反刍思维会导致抑郁这一消极结果[20]。

五、研究的启发和建议

本研究结果对大学生心理健康教育工作和抑郁倾向的咨询和干预工作具有一定启发。首先,应该提高大学生的生命意义体验,从而降低大学生抑郁倾向,具体可围绕生命意义概念所包含的三个维度,也就是一致性、目的性和重要性,帮助大学生树立重要的人生目标。在目标的统领下,提高自我一致性自我叙事。同时,结合中国文化和党的教育方针,将自身的发展目标与国家和社会需求结合起来,便可以感到自身的重要性价值和意义。如此一来,就会产生自然降低抑郁的可能性。其次,如果反刍思维是导致低生命意义体验者抑郁的中介因素,那么在临床工作中应该引导来访者走出自我沉溺式的反刍思维,采用更加积极有效的思维方式。例如,采用与反刍思维有密切联系的反思思维。尽管Trapnell和Campbell从动机角度对反刍思维和反思思维做了区分,二者都表现为个体对自己内在感受、想法和身体感觉的意识,即所谓的私我意识,但二者的内涵并不相同。例如,同样是测量自我意识的题目:“我总是尝试弄清楚自己”。可以既是因为消极的心理“我总是反复的冥思苦想或怀疑自己”,也可以是出于好奇和求知的心理“我喜欢探索自己”,前者就是反刍思维,后者则是反思思维[19]。有研究表明,反思可以促进个体从困境中发现意义[28]。Steger,Kashdan和Sullivan的研究也发现,意义寻求者一方面具有对过去经历的反刍思维,对当前的不满和无助,同时,也有寻求获得生活成就的新途径的倾向[17]。因此,只有减少低生命意义体验者针对过去的反刍思维,鼓励他们采取反思思维,寻求新的成就获取方式,方可减低甚至避免抑郁的发生。