汉语并列结构的生成语法研究综述

董思聪

(哈尔滨工业大学(深圳) 人文与社会科学学院, 广东 深圳 518055)

一、引言

并列是一种能产性很强的句法操作手段,且广泛存在于人类语言之中。通常来说,并列结构是指由两个或多个结构形式平行、语义范畴相当的成分构成的复合体,其中可能包含具有语音形式的连接成分,比如“美丽和丑陋”“战争与和平”“琴棋书画”等等。这一看似并排平列、不分主次的简单机制,在传统语法中并未获得太多关注。相对来说,学者们对并列项的语序问题讨论比较集中。例如,周荐[1]指出有些并列结构中的并列项必须按照一定的语义、音系规律排列,如重要的在前、次要的在后(“会见了主任和科员”),偶数音节在前、奇数音节在后(“机枪和手榴弹”)等等。此外,张彦群等[2]进一步认为并列项的排序受到时空、感知、文化、语音、逻辑、语境、语言习惯等多方面原则的制约,如感知上的先大后小(“宏观和微观”),空间上的先东后西(“陕甘宁”)等等。

值得一提的是,朱德熙[3]对并列结构的逻辑意义进行了很有洞见的阐述。他指出,有的并列结构与乘法分配律相吻合,能够拆开分说。例如,“研究他的诗和小说”意思等同于“研究他的诗,研究他的小说”,正如数学中的“(A+B)×C=A×C+B×C”。另一方面,还有一些并列成分不能拆开分说,比如“上海和南京的距离”就不等于“上海的距离和南京的距离”。对于造成这种差异的原因,朱德熙[3]认为是“距离”“友谊”等词语本身蕴含着关系的概念。通过后文的分析将会发现,这一观察对生成语法框架下的汉语并列结构的分析也有重要的影响。

尽管并列结构没有获得汉语传统语法的青睐,但却在数十年间吸引了生成语法学界的大量关注,在若干问题上更是不乏针锋相对的观点。比如,作为生成语法的早期经典,Chomsky[4]借助对并列结构的分析来批判短语结构语法(Phrase Structure Grammar),并为转换语法(Transformational Grammar)提供支撑;然而,Gazdar[5]却利用对并列结构的研究来支持短语结构语法而反对转换语法[6]。仅此一例,便显示出并列结构可能涉及极具争议性的话题。事实也的确表明,在并列结构的研究中,就某些话题的假设和论证即便大相径庭,也能历经多年而胜负难分。这些话题甚至涉及并列结构的生成机制、句法结构、句法范畴等核心属性。理论上,不同的生成机制能产生不同的句法结构与句法范畴,而不一样的句法范畴也常伴随句法结构的区别和生成机制的差异。这使得对并列结构的研究更显复杂多样。

在充满争辩的并列结构研究中,汉语的并列结构经由海外华人学者(如Tai[7])的著作,在生成语法早期便已进入西方学术界的视野,其异于英语等印欧语言的若干句法规则,近年依然在学界保持较高的研究热度,具有不可忽视的学术价值。本文将对并列结构研究中的数个核心同时也是热点的课题进行文献梳理,侧重介绍汉语的相关研究成果,呈现学界对同一个问题的多角度论辩。对于其他相关问题的讨论,本文也会加以简述。

二、并列结构的生成机制

生成语法研究自然包括对语句生成机制的探讨。不过,针对并列结构的生成机制,学者们在数十年间聚焦于一个问题进行了针锋相对的讨论:并列结构是句子并列还是短语并列?一派观点认为,所有的并列结构都是句子并列的结果,并在此基础上通过删略等方式进一步生成,如Tai[7]、Johannessen[8]等等;一派观点则认为,所有的并列结构都是短语并列的结果,如Dik[9]、Munn[10]等等;此外,也有一派观点认为,有的并列结构来自句子并列,而有的来自短语并列,如司富珍[11-12]等等。本节将分别介绍上述观点的核心论述。

(一)句子并列说

在生成语法的开山之作中,Chomsky[4]便作出了并列结构来自句子并列删略的分析。这一观点随后在多篇文献中有进一步发展[10,13-17]。时至今日,仍有学者采用这一观点来分析并列结构[18]。在这些研究中,Tai[7]最早分析了汉语的相关现象,并利用汉语语料对该观点进行了支撑和阐发。

Tai[7]指出,大部分的并列短语并非直接生成于深层结构,而是通过并列删略(Coordination Reduction)这一转换方式派生的。比如,(1b)中的并列结构sang and danced便来自(1a)所发生的并列删略。

(1) a.Jamessang andJamesdanced.

b.James sang and danced.

(2) a.Jameslovesthe dog and Suzielovesthe cat.

b.James loves the dog and Suzie,the cat.

(3) a.Jameslovesthe dog and Suzielovesthe cat.

b.James and Suzie love the dog and the cat respectively.

(4) a.JameshitJohnandJohnhitJames.

b.James and John hit each other.

(Tai[7])

在Tai[7]的框架中,句子的并列删略不仅能产生并列结构,还涉及(2)~(4)中的语言现象。具体来说,(1)中的删略产生了充当句子成分的并列结构;(2)中的删略并未产生句子成分,是所谓的缺空(gapping)现象;(3)中的删略形成了“分别”结构(respectively construction);(4)则形成了相互结构(reciprocal construction)。

并列删略的具体实现形式分为存在先后顺序的两个步骤:第一步是同音删除(Identity Deletion),第二步是重组(Regrouping)。按照Tai[7]的阐述,同音删除是在两个位置最高的相同成分中删除一个。如果这两个相同成分是左分支的,则往前删,如James sang and James danced删为James sang and danced;如果是右分支,则往后删,如James came and John came删为James and John came。至于重组,则指的是把发生删略的结构中位置最高的成分嫁接到相应的未删略成分之上,如(1a)中第二个James删略之后,把danced嫁接到sang之上。

在Tai[7]看来,这一套生成机制是具有跨语言共性的,但不同语言在同音删除或者重组方面,也可能存在一些差异性的表现。比如,汉语就不存在缺空现象,如(5)所示。针对这样的现象,Tai[7]提出汉语受到直接支配条件(Immediate Dominance Condition)的约束:并列结构中,只有受并列项直接支配的成分才能发生同音删除。

(5) a.我吃了梨,你吃了苹果。

b.*我吃了梨,你,苹果。

(Tai[7])

此外,Johannessen[8]也持句子并列删略的观点,并为其进行了多方面的论证。她认为,VP、DP、PP等短语无法找到合适的层级直接输入,而且涉及并列的句法转换方式也不能直接作用于词汇单位,但句子并列说则不存在此类问题,而且还能更好地解释缺空等特殊的并列现象[19]。

句子并列说提出以来,受到过许多学者的质疑[18]。比如Lakoff等[20]就指出了一个并列删略很难解释的现象。如(6)所示,a句中的并列结构John and Mary,无法解释为来自句子的并列删略,因为它理论上的完整形式,即b句,是不合法的。叶雅琴[19]还利用汉语材料证明了句子并列说的局限性。比如,根据其考察,汉语母语者倾向于认为(7)中的两句表达相同的意思,所以(7a)中并列结构的内部构造是[[男孩和女孩]们]。如果按照句子并列说的分析,句法上的并列删略将跨越后缀“-们”,进入词汇内部加以操作,这无疑是不合理的。此外,杨萌萌等[21]也指出,句子并列说既不能与理论兼容,也不符合语言事实。

(6) a.John and Mary are alike.

b.*John is alike and Mary is alike.

(7) a.男孩和女孩们在操场上跳江南Style。

b.男孩们和女孩们在操场上跳江南Style。

(二)短语并列说

对并列结构生成机制的另一派观点,即短语作为并列项在原位生成,在生成语法早期便已有学者进行了阐述。具有代表性的包括Dik[9]、Dougherty[22-23]、Munn[10]等的文章。

早期的短语并列说可以称之为短语结构规则假设(Phrase Structure Rule Hypothesis),即大多数的并列结构都是按照(8)所示的短语结构规则在深层结构中直接生成的[7]。根据这一假设,(1)中的a、b两句都是在深层结构中直接生成的并列结构。

(8)X → {and/or} Xn,其中n≥2,X=S,NP,VP,ADV,V…

需要注意的是,短语并列说并不意味着排斥删略。根据Tai[7]的介绍,Dik[9]和Dougherty[22]尽管都支持短语结构规则假设,却存在细节上的差异。其中,Dik[9]认为所有的并列结构都是直接生成的,在生成过程中不存在并列删略;而Dougherty[22]则认为某些无法通过(8)中的规则直接生成的并列结构,在其生成过程中并列删略发挥了一定的作用。同样,在Munn[10]的框架内,缺空和VP删略现象都存在独立的删略操作。所以,短语并列说与句子并列说最本质的区别,在于是否认为所有的并列结构都源自句子的并列,而有无删略操作并不是一个重要的区分标准。

此外,Munn[10]还从语义的角度对短语并列说提供了支撑。他认为,并列只是表达复数概念的一种特殊方式。由于复数可以被视作若干个体的集合,因此并列结构也就是语言用以列举这些集合的方式。比如,对(9a)的解释不需要利用句子并列,因为我们完全可以用解释(9b)的方式来解释(9a)。

(9) a.Patrick,Julie,Gus and Charlie sat down.

b.The students sat down.

针对短语并列说,叶雅琴[19]认为该观点存在过于绝对的问题。比如,Munn[10]认为语言中不存在真正的连接命题的并列连词,然而马赛语(Massai)和汉语中却存在具有这一功能的成分:马赛语的n-连接的并列项只能是句子,而汉语的“和、与、同、跟、或、并且”等词都能连接句子并列项[19]。

(三)两种方式并存说

如前所述,无论是句子并列说还是短语并列说,都存在无法很好解释的语言现象。针对这一难题,司富珍[11-12]、叶雅琴[19]等学者提出并列结构的生成机制并非唯一的句子并列或者短语并列,而是两者并存,不同类型的并列结构派生自不同的生成机制。

司富珍[11]提出大部分并列结构生成的数理基础就是提取公因式或称合并同类项,即Z×X×W和Z×Y×W可以合并为Z×(X+Y)×W,如(10)所示。

(10) [昭苏的天马]×[给我留下了非常美好的印象]+[塞里木湖的云]×[给我留下了非常美好的印象]=

[[昭苏的天马]+[塞里木湖的云]][给我留下了非常美好的印象]=

昭苏的天马和塞里木湖的云给我留下了非常美好的印象。

司富珍[11]指出,这一数理基础并不能推导出所有的并列结构,即并列结构的生成机制不是唯一的。(10)中这类可以推导的情况属于句子并列,而(11a)中的并列结构只能是短语并列,因为(11a)不可能由(11b)和(11c)并列删略而来。可以发现,(11)中的“化合”实际上就属于前文朱德熙[3]所提到的“距离”“友谊”等本身蕴含关系概念的词语。这类词语,与(6)中英文的alike类似,都从语义上要求存在两个或更多的个体,因此无法推导出在并列结构生成之前存在描述单一个体的独立句子。叶雅琴[19]对汉语中具有这种语义要求的动词进行了较全面的梳理。

(11) a.氧气和氢气在室温下不会发生化合。

b.氧气在室温下不会发生化合。

c.氢气在室温下不会发生化合。

此外,司富珍[11-12]还认为汉语中有专门的连接词来区别句子并列和名词短语并列这两种不同的生成机制。基于Aoun等[24]和李艳惠[25]的观察,如(12a)只能理解为想找的仅有一个人,不可能是(12b)和(12c)并列删略的结果,司富珍[11-12]提出“兼”就是汉语中名词短语并列的标志。

(12) a.我想要找一个秘书兼保姆。

b.我想要找一个秘书。

c.我想要找一个保姆。

三、并列结构的句法结构

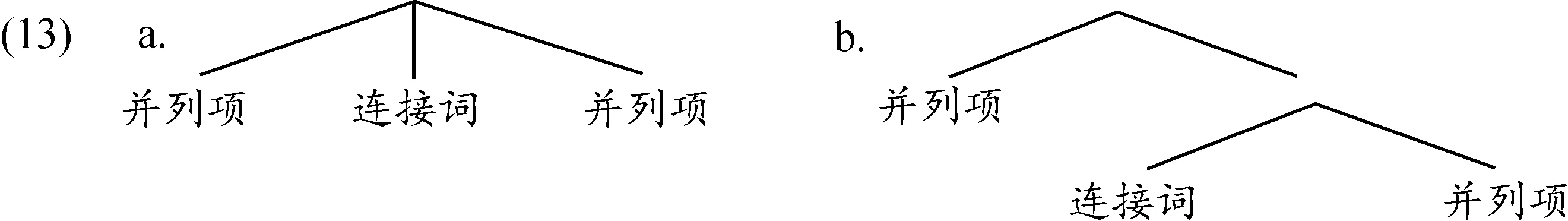

对生成机制的不同处理,可能造成不同的并列结构句法构造。实际上,即便不考虑生成机制的差异,学界对于并列结构的句法结构也是莫衷一是。通常认为,各并列项地位平等,不分主次,所以从20世纪初至今,有大量学者支持使用平头结构来刻画并列结构(如Bloomfield[26]、Chomsky[27]、Peterson[28]),如(13a)所示。在平头结构中,并列项和连接词位于同一层次,且两个并列项与连接词之间没有亲疏之分。与之相对,也有学者支持用双分支结构来刻画并列结构(如Munn[29]、Johannessen[30]、Zhang[18]),如(13b)所示。双分支结构更符合生成语法自X-阶标理论以来对句法结构统一的刻画方式,但也使得两个并列项在句法树中高低不同,与连接词也存在远近之别。可见,两种方式之间并不能分出绝对优劣,不同学者也都为各自的主张提供了多方面的论据。

Dik[9]比较全面地总结了支持平头结构、反对双分支结构的理由。根据Zhang[18]的介绍,这些理由可以分为4点:第一,双分支结构破坏了并列项之间的平行关系;第二,只有平头多分支结构才能够体现并列结构和主从结构(subordination)之间的差异;第三,早期支持双分支结构的某些论据存在瑕疵,比如认为连接词和后并列项之间不能被其他成分分开的说法不正确;第四,连接词和后并列项并不能作为一个整体发生移位,表明它们并不构成一个单独的成分。

针对Dik[9]的理由,Zhang[18]首次进行了一一回应。在Zhang[18]看来:首先,并列项从本质上就是不对称的,并不必然存在所谓的句法平行关系,所以二分支结构不仅没有破坏任何句法表现,反而更精准地捕捉到了语言事实;其次,二分支结构也能区分并列结构和主从结构,即前者体现补足关系,后者体现嫁接关系;再次,即便连接词和后并列项之间可以插入其他成分,但并不足以说明它们不是一个完整的结构,因为成分内部也可以存在插入;最后,连接词与后并列项所构成的成分不能移动,原因在于该成分只是中间投射,这样的投射层级决定了其不可移动性。

如上所述,Zhang[18]认为并列结构中的两个并列项本质上是不对称的。在书中,她从约束关系、被领属成分代词化、与连接词同现、连接词漂移等方面论证了这种不对称的关系。其中,在连接词漂移方面,她使用汉语语料进行了论证。Zhang[18]指出,汉语中存在一类可以漂移的连接词,如表示转折的“可(是)”和连接小句的“于是”。如(14)所示,它们只能位于后并列项之前,或紧跟后并列项里面的主语或话题。换句话说,它们只能在后并列项里面漂移。这表明,相比于前并列项(外并列项),连接词与后并列项(内并列项)之间的关系更为紧密。

(14) a.宝玉要跳舞,可(是)我要回家。

b.宝玉要跳舞,我可(是)要回家。

c.*宝玉可(是)要跳舞,我要回家。

d.*可(是)宝玉要跳舞,我要回家。

(Zhang[18])

此外,胡建芳[31]也基于汉语语料,从约束效果、连接词的附着、连接词与后并列项的不可移动性、前并列项的移动性等方面论证了并列结构应为双分支。比如,(15)中对调两个并列项而导致句子是否可接受的差异,说明(15a)中的前并列项句法位置更高,可以约束后并列项中的代词;又如,(16)中如有语音停顿,可以出现在“和”与“台灯”之间,但不能出现在“和”与“书”之间,也表明连接词与后并列项之间的关系更为紧密[31]。

(15) a.管好[你的人]i和他们i的嘴!

b.*管好他们i的嘴和[你的人]i!

(16) 台灯和书都是我买的。

需要指出的是,支持双分支结构的学者在具体观点上也不尽一致。比如,有学者认为这种双分支是嫁接结构,而有学者认为是补足语结构[32]。对该句法结构问题的不同阐释,涉及对并列结构句法范畴的不同处理方式。同样,句法范畴也是并列结构研究中的一个争议性话题。下一节将围绕该问题展开讨论。

四、并列结构的句法范畴

在生成语法中,句子中的每个结构都会对应一个最大投射XP。那么,并列短语的中心语X是什么?或者说,并列结构的句法范畴该如何确定?针对该问题的诸多理论假设都面临一大难题,即如何保持理论内部的系统自洽。一方面,生成语法体系中的短语均为向心结构,即短语XP的句法范畴应与中心语X的句法范畴一致。另一方面,并列结构的句法范畴通常与并列项保持一致,但并列项不止一个,且多有学者认为连接词是并列结构的中心语。李艳惠[25]指出,一般连词和“的”字短语的“的”一样,都存在应该是中心语但又不像中心语的不协调现象。学者们解决这一难题的方案主要分为两类,一是为并列结构另设一个特殊的句法范畴,一是在已有的句法范畴系统(NP,VP,AP,PP等)内部进行理论阐述。

Zhang[18]总结到,部分学者曾为并列结构专设了一个短语类型,称为&P(and短语)[33],CoP(Coordination Phrase 并列短语)[8],或BP(Boolean Phrase 布尔短语)[29]。下面以Munn[10,29]的研究为例进行简单介绍。

Munn[29]提出,并列短语性质为BP,由连接词投射而出,如(17a)所示。在这一结构中,前后并列项分别位于标志语位置和补足语位置。不过,Munn[10]则采取了另外的一种方式来处理并列短语的内部构造:连接词与后并列项组成BP,然后再嫁接到前并列项上,如(17b)所示。可见,正如上一节所提到的,同样是双分支结构,但是不同组成成分之间的句法关系可能并不完全相同。Munn[10]还从约束表现、移位表现、前后并列项不同类等方面进一步论证了这种嫁接结构的合理性。

与之相对,Zhang[18]认为并列短语不是一个特殊的句法范畴,而且其内部构造是补足语关系,而非嫁接关系。杨萌萌等[21]对Zhang[18]在该问题上的观点和论证进行了述评,总结了Zhang[18]反对为并列结构专设句法范畴的理由主要有:并列结构的分布包含于相应的简单式,因此并列结构不足以视为独立的范畴;即便and等并列连词是一个封闭类、非重音成分,但指示词、代词等也是如此,我们却不分门别类地设立DemP、PronP等独立投射;并列连词是否能给并列项赋格值得商榷,因为只有名词性成分才需要格,但并列连词可连接的成分不只是名词短语。此外,Zhang[18]为并列结构内部是补足语关系也提供了多方面的论证,包括前并列项不能悬空,连接词与后并列项存在多种互动关系,以及从前后两个并列项中提取成分的可能性问题。

对于中心语和并列短语在句法范畴方面的一致性问题,Zhang[18]的处理方式是将连接词分为两类:一类有语类选择限制(c-selection restriction),即连接词本身具有语类特征,决定整个短语的句法范畴;一类无语类选择限制,以英语的and为代表,这时并列结构的句法范畴由前并列项的语类特征决定[21]。比如,汉语中的“跟、同、与、及”只能连接名词性成分,“而且、又”则不能连接名词性成分[18]。在具体论证时,首先,她通过宾语位置上的错类并列现象,证明了谓语的选择特性是由前并列项满足的,比如英语的on不能后接带时态的小句作为补足语,但这类小句充当后并列项(不能是前并列项)的并列结构却可以跟在on后面,如(18)所示;然后,她从否定句、疑问句标识成分的特征渗透(feature percolation)中找到了标识成分可以决定最大投射特征的理论依据,以此支持前并列项决定并列结构句法范畴的观点[21]。

(18) a.You can depend on my assistance and that he will be on time.

b.*You can depend on that he will be on time.

c.*You can depend on that he will be on time and my assistance.

此外,李雪峰[34]对并列结构的句法范畴问题也进行过讨论,并提出了相应的假设。他指出,过往研究中认为前并列项通过“标志语-中心语一致”的机制把自身特征投射到并列短语上的做法与经典的生成语法理论存在矛盾。经过分析,他认为并列结构的句法表现、连词的次范畴化要求、连词的句法功能,以及并列项共同遵循的一些要求都表明并列连词应该有自己的特征。他将这一特征概括为[COOR,±PL,±F]。其中,[COOR]指连词具有投射出连词短语的能力,并能经过投射将自身的范畴特征渗透给整个短语;[±PL]指的是复数特征;[±F]则指功能范畴。

五、其他相关问题

经过以上的讨论,我们可以发现对涉及并列结构核心属性的研究存在多方面的争议。不仅如此,在某些具体问题上,更是众说纷纭,如并列项能否移位,移位有哪些类型、哪些限制,如何鉴别真正的并列结构和并列连词等等。本节将简述研究者对以上问题的讨论。

(一)并列项的移位限制

Ross[14]提出了著名的并列结构限制(Coordinate Structure Constraint;CSC):在并列结构中,并列项不能移位,且并列项中包含的成分不能移出该并列项。其中,该限制的前半部分涉及并列项的移位问题。如(19)所示,无论是前并列项还是后并列项,都不可以移出并列结构。

(19) a.*What tableiwill he put the chair between[tiand some sofa]?

b.*What sofaiwill he put the chair between[some table and ti]?

CSC自提出以来,长期未受质疑,在最简方案中也得到默认[18]。不过,随着并列结构研究的深入,这一经典的限制条件面临越来越多不能解释的语言事实,并受到理论上的质疑:CSC是专为并列结构这一种句法环境设立的规则[21]。为此,Zhang[18]尝试将这一特设的限制用已有的规则来解释:后并列项不能移位,实际上就是连接词不能悬空,因此可以利用制约其他不能悬空成分的条件来解释;前并列项不能移位,是因为其语类特征已经转移到中心语了。换句话说,对并列项移位的限制其实是由连接词的词汇、词法性质所决定的。比如,杨萌萌等[21]就指出,与英语无语类选择限制的and不同,汉语的“和、跟”存在语类选择限制,因此其前并列项可以发生移位。

此外,CSC后半部分涉及的是并列项内含成分的移位问题。如(20)所示,前、后并列项中所包含的成分均不能移出并列项。同样,Zhang[18]也对此提出了质疑。Zhang认为在语义不对称并列(Asymmetrical Coordination)中,这种针对并列项内含成分的移位限制是可以违反的,如(21),所以这一所谓的限制仅仅是语义使然,而非句法限制条件[21]。

(20) a.*The luteiwhich Henry[plays tiand sings madrigals] is warped.

b.*The madrigalsiwhich Henry[plays the lute and sings ti] sound lousy.

(21) How much wineican you[drink tiand still stay sober]?

(二)跨界移位问题

跨界(Across-the-Board;ATB)结构是指每个并列项都有一个移位后空位的并列结构,如(22)所示。与CSC对并列项内含成分的移位限制不同,这里涉及移位的是在两个并列项中都存在的同一成分。学者们通常认为此类结构派生自跨界移位,即从并列结构的所有并列项中,同时移出某一成分,从而形成多起点、单终点的“分叉语链”[18]。与CSC类似,这种移位方式只发生在并列结构之中,因此也有特设之嫌。

(22) Whoidid you say that[Carrie likes tiand Sarah hates ti]?

在过往研究中,有的学者承认ATB移位,努力证明其合理性,而Munn[10]、Zhang[18]等的文章却不接受这一特殊处理[21]。根据杨萌萌等[21]的介绍,Munn和Zhang均认为外移成分仅出自前并列项,而非同时从各并列项移出。至于后并列项中的空位,Zhang认为是空代词移位后的语迹,而这个空代词会受到前并列项中移出成分的约束。这样的约束关系,也决定了ATB结构基本上无法解读出“分别”义的语义表现,即(22)中Carrie所爱与Sarah所恨为同一个人。

(三)并列结构和并列连词的鉴别

本文最后将介绍的是一个涉及并列结构本质的关键问题:什么样的结构才是真正的并列结构?从逻辑上看,只有先解决了“是什么”的问题,才能保证对“怎么样”的讨论是有意义的。然而,已有研究却并未对其给予足够关注,而所讨论的语言现象也可能不全是并列结构。从前文的介绍可以发现,被学者们归入并列结构的现象非常复杂:sang and danced是并列结构,“我吃了梨,你吃了苹果”也是;“氧气和氢气”是并列结构,“宝玉要跳舞,可我要回家”也是。此外,李亚非[35]、刘丽萍[36]等的文章将“小陈昨天、老赵今儿早上都去探望过病人了”“他能去,我也能”等情况也算作并列结构。

杨萌萌等[21]指出,并列语义不等于并列结构,起连接作用的连接词也不等于并列连词,我们需要进一步辨别什么样的连接词才是句法上的功能性并列连词,什么样的结构才是真正的句法并列结构。他们在这方面也开展了相关研究工作。杨萌萌等[37]强调只有主语位置上的“和”具有介词和连词两可的身份,而宾语位置上的“和”不存在这样的争议。杨萌萌等[32]则进一步通过一系列句法测试,证明主语位置上的“和”不是所谓的并列连词,而只能是介词,构成的“X和Y”也就不是句法意义上的并列结构;宾语位置上的“和”则表现为句法并列连词,构成的“X和Y”是句法并列结构。

未来的并列结构研究,如果能借鉴传统语法、类型学等多领域的研究成果,在框定研究对象方面达成更多的共识,无疑会为相关问题的分析打下牢固的基础。