莫圆属线虫中国新记录种的记述

剧慧栋,解立斌,赵 玮

(1.石家庄学院,河北石家庄 050000; 2.石家庄市疾病预防控制中心,河北石家庄 050000)

蝙蝠作为一种人兽共患疾病病原的重要载体,近年来越来越引起人们的重视,蝙蝠寄生线虫作为潜在的人兽共患病病原体需要进行研究。莫圆属线虫(Molinostrongylus)隶属于圆形目(Strongylida), 莫林科(Molineidae),是由Skarbilovitch在1934年建立的,其模式种为(MolinostrongylusskrjabiniSkarbilovitsch 1934)[1],寄生于蝙蝠消化道,目前该属共报道了19种[2-6],在全球除美洲外均有分布,其中分布于大洋洲2种[9],分布于欧洲6种[7],分布于亚洲7种[7,11],分布于非洲6种[7,10]。我国仅报道1种[Molinostrongylusalatus(Ortlepp,1932) Skarbilovitch,1934],该种最早是由Ortlepp在1932年发现,1934年,Skarbilovitch将该种移入莫圆属,1980年,我国学者尹文真在云南德宏南蝠(Iaio)肠中采集并报道了该种,将该种命名为南蝠莫圆线虫[8]。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 主要试剂 透明液(乳酸∶苯酚∶蒸馏水∶甘油=1∶1∶1∶2),河北师范大学生命科学学院动物系统学与分子进化实验室配制。

1.1.2 主要仪器 数码光学显微镜(Nikon Eclipse Ni)、解剖镜(Nikon SMZ1500),尼康株式会社公司产品;超净工作台,苏静集团安泰空气技术有限公司产品;超级蓝吉列白金涂层刀片,中美合资上海吉列有限公司产品;针灸针,苏州东邦医疗器械有限公司产品。

1.2 方法

1.2.1 样品采集 标本于2018年9月采自广东省龙门县大蹄蝠(Hipposiderosarmiger),广东省广州越秀公园东亚伏翼(Pipistrellusabramus)的肠胃。解剖蝙蝠采集的线虫分别放入不同的培养皿中,然后用80℃左右的热水将虫体烫直。并将线虫保存于700 mL/L乙醇的EP管中,在其中放置硫酸纸标签,标签详细记录宿主的种名、寄生部位、采集时间和地点等,并将以上记录信息登记成册。标本保存于河北师范大学生命科学学院。

1.2.2 线虫的观察测量与绘图 将已固定的完整虫体用750 mL/L乙醇或透明液制成临时装片,在光学显微镜下,对虫体的结构和器官进行整体的观察,使用显微镜测量和绘图工具对标本的体长、最大体宽、头泡长与宽、神经环、颈乳突、排泄孔距离头端的距离、食道长与食道的最大宽度、侧翼宽、交合伞的形态及肋的长度及组合方式,背肋的形态,分叉的形式、雄虫交合刺的长度、形态、交合刺分叉的形态、引带的长度、形态、雌虫阴门的形态距尾端的距离,阴道的长度,前庭的长度形态、括约肌的形态和长度、漏斗的形态和长度、子宫的长度、卵的形态和长度、宽度、雌虫尾部等结构进行测量和手绘图,借助数码光学显微镜的拍摄功能对线虫标本的主要形态特征进行鉴别并拍照。

1.2.3 线虫横截面切片的制作与观察绘图方法 清洗:用0.1 mol/L的磷酸盐缓冲液清洗线虫标本。固定:将线虫置于100 mL/L福尔马林溶液24 h~48 h,使组织硬度适于切片。切片:将线虫置于载玻片上,用针灸针蘸取微量水,使线虫保持湿润,用解剖镜观察线虫,找到目的部位,双手持刀片,使刀刃垂直于虫体的纵轴,迅速切割横截面使其一分为二,其中一半保存备用,另一半在解剖镜下选取距切面最近的截面,迅速切下,将横截面置于载玻片,盖上盖玻片,用吸管在载玻片边缘加一滴水,放到显微镜下观察脊的个数、大小、是否垂直于体表、是否有侧翼及其他结构。绘制线虫横截面图,重点描绘出脊的个数、大小、形态,如果有侧翼,将侧翼的特点进行描绘。本文测量单位均为μm(文中另行标出的除外)。

2 结果

2.1 等刺莫圆线虫(Molinostrongylus spasskii)

2.1.1 宿主和采集地 大蹄蝠(Hipposiderosarmiger)采自中国广东省龙门县;检视标本:5雄2雌(HBNU-M1013)。寄生部位:小肠、胃。感染率:100%(解剖1只)。感染强度:7条。采集时间:2018年9月。

2.1.2 宿主和采集地 东亚伏翼(Pipistrellusabramus)采自中国广东省广州越秀公园;检视标本:4雄1雌(HBNU-M1014)。寄生部位:小肠、胃。感染率:100 %(解剖1只)。感染强度:5条。采集时间:2018年9月。

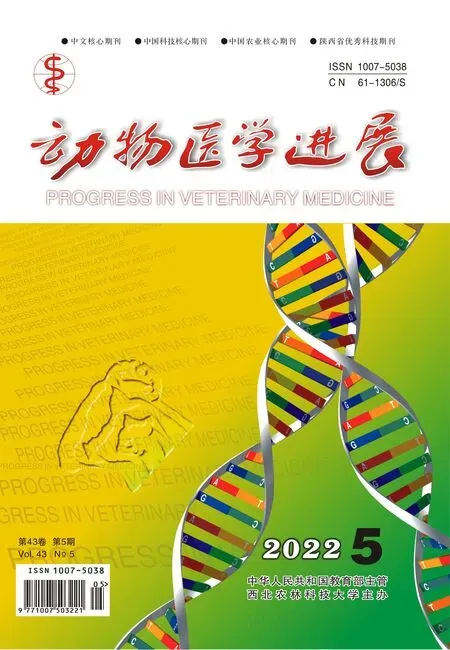

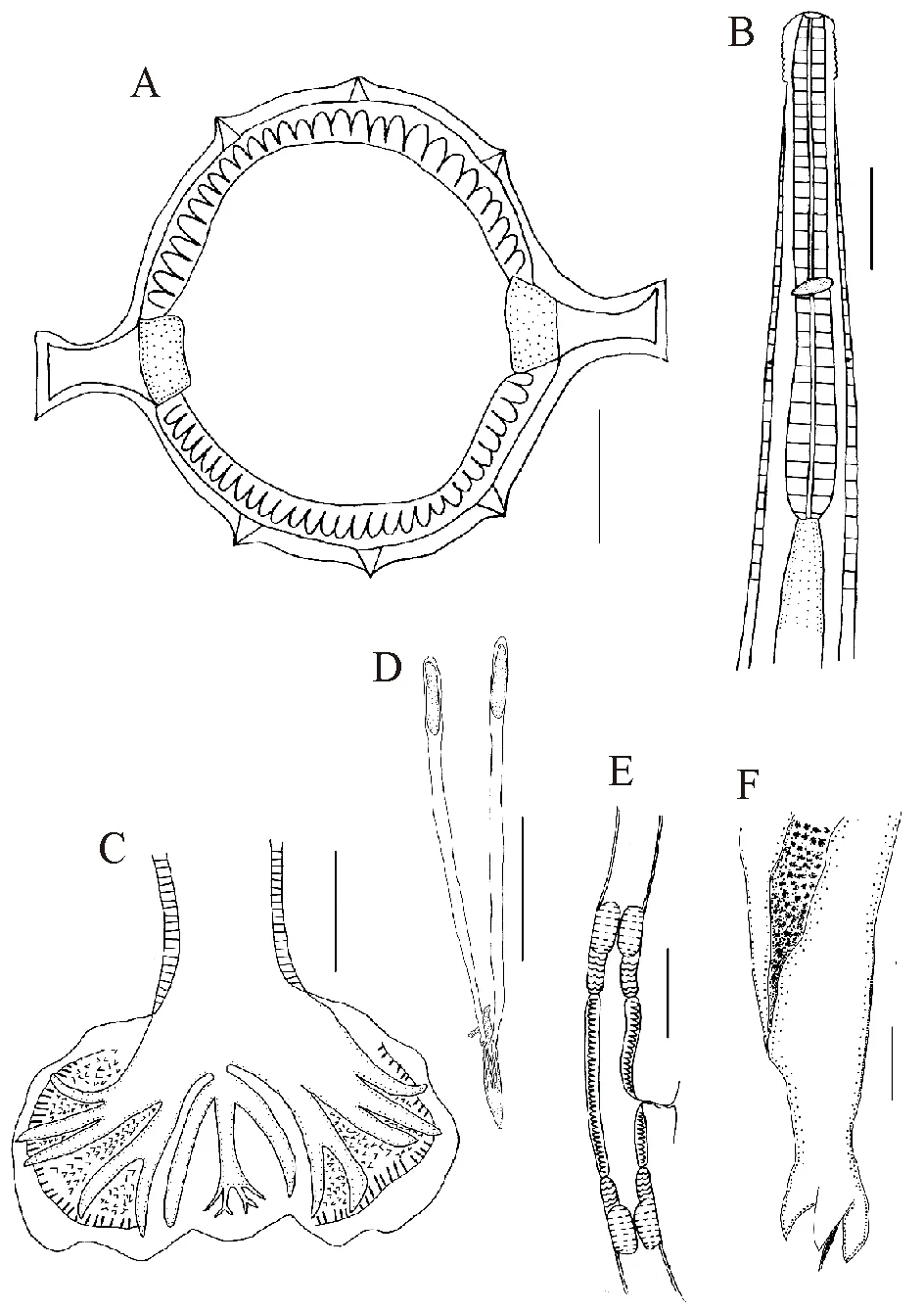

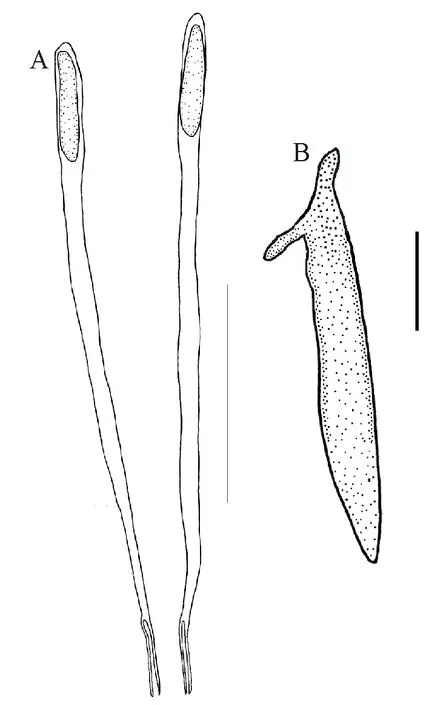

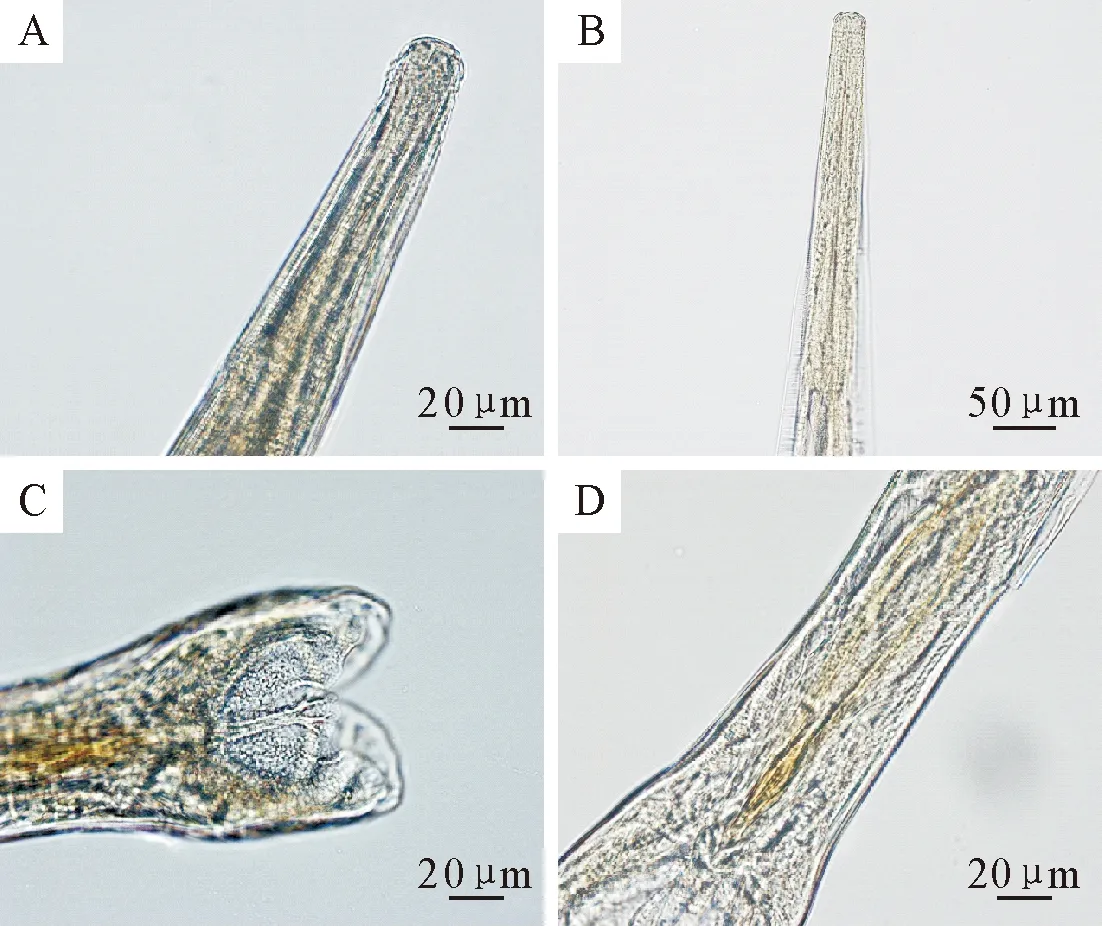

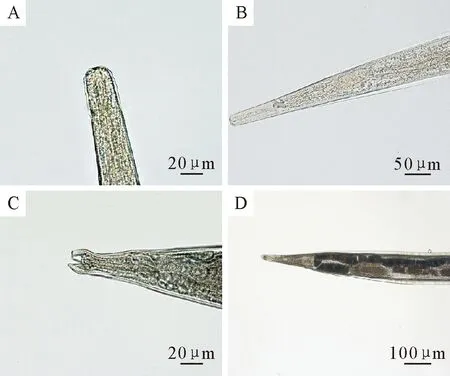

(1)鉴定特征:细小乳白色线虫,具头泡(图1B)。体表具细小横纹,有两个侧翼(图1B),雄虫侧翼从头泡末端一直延伸至交合伞,雌虫侧翼一直延伸至尾端。腹面和背面各有3条从头泡一直延伸的尾端的纵脊(图1A)。身体中部最宽,食道细长呈棒状,后部比前部稍宽。神经环大约在食道的前1/2的位置;排颈乳突大约在食道的2/3的位置图(1B);排泄孔在颈乳突与神经环中间紧挨颈乳突。雄虫交合伞由2个大的侧叶和1个小的背叶组成,交合伞肋的排列方式为3-2型。背肋的各分叉明显,分支细长(图1C)。交合刺细长,末端分为两个叉(图1D,图2A和图3D)。引带近端呈不规则斧头状,远端类似纺锤的一端(图1D,图2B和图3D)。雌虫尾端有3个瘤状突起和1根细长刺,3个瘤状突起大小相同且粗壮(图1F和图4C)。

A.雄虫体中部横切面;B.雄虫前部,腹面观;C.交合伞,腹面观;D.交合刺,腹面观;E.排卵器,侧面观;F.雌虫尾,侧面观

A.交合刺,腹面观;B.引带,腹面观A.Spicules,ventral view; B.Gubernaculum,ventral viewScale-bars:A=50 μm; B =10 μm

(2)雄虫(9条):虫体长2.9 mm~3.3 mm(3.1 mm),最大体宽66 mm~82 mm(72 mm)。头泡长31 mm~40 mm(35 mm),宽26 mm~35 mm(32 mm)。神经环、颈乳突、排泄孔距离头端的距离分别为96 mm~110 mm(103 mm)、169 mm~180 mm(172 mm)和163 mm~172 mm(166 mm)。食道长233 mm~272 mm(254 mm),最大宽度35 mm~52 mm(37 mm)。侧翼最宽18 mm~22 mm(20 mm)。交合伞由两个大的侧叶和一个小的背叶组成。交合伞肋的排列方式为3-2型,第2肋与其它肋分开;第3肋和第4肋基部相连,平行延伸至末端。第5肋和第6肋基部连接在一起,末端分开。第8肋起自近背肋基部。背肋垂直向下延伸,近末端分为2支,内支末端又分为2个细长的小支,分别为尾感器和第10肋(内侧小支)(图1C)。交合刺细长,末端分为两个叉,长165 mm~180 mm(175 mm)。引带近端呈不规则斧头状,远端类似纺锤的一端,长38 mm~52 mm(45 mm)。

A.雄虫头端放大,侧面观;B.雄虫的头端,腹面观;C.雄虫尾部放大,腹面观;D.雄虫尾部,腹面观

(3)雌虫(3条):体长3.1 mm~3.5 mm(3.4 mm),最大体宽为82 mm~96 mm(89 mm),头泡长39 mm~56 mm(47 mm),宽32 mm~42 mm(36 mm)(图4A,4B)。神经环神经环、颈乳突、排泄孔距离头端的距离分别为132 mm~146 mm(136 mm),165 mm~196 mm(176 mm),160 mm~191 mm(169 mm)。食道长268 mm~305 mm(285 mm),最大宽度为21 mm~28 mm(24 mm)。侧翼最宽12 mm~17 mm(15 mm)。阴门距尾端1.22 mm~1.50 mm(1.35 mm)阴道长16 mm~22 mm(18 mm),前前庭长55 mm~77 mm(65 mm),后前庭长33 mm~39 mm(36 mm)。前括约肌和漏斗分别长20 mm~29 mm(25 mm)和25 mm~35 mm(30 mm)后括约肌和漏斗分别长15 mm~22 mm(19 mm)和26 mm~34 mm(29 mm)(图1E),前子宫长0.8 mm~1.3 mm(1.1 mm),子宫内有 5~28(17)个虫卵,后子宫长1.0 mm~1.3 mm(1.1 mm) ,子宫内有10~22(15)个虫卵,此时的虫卵均处于桑葚期,虫卵长55 mm~92 mm(73 mm),宽33 mm~72 mm(53 mm),肛门距尾端的距离为56 mm~78 mm(66 mm)。雌虫尾端3个瘤状突起长14 mm~20 mm(17 mm)和细刺长15 mm~23 mm(19 mm)。

A.雌虫头端放大,侧面观;B.雌虫的头端,腹面观;C.雌虫尾部放大,腹面观;D.雌虫尾部,腹面观

3 讨论

莫圆属截止到目前一共报道19种。1975年,Durette-Desset等将该属分为5个组(group),分别是orantus组、richardae组、alatus组、skrjabini组、vespertilionis组。其中alatus组的鉴定特征为:两个侧翼,3个小的腹脊,3个小背脊,交合刺末端分两个叉。

1968年,Andrejko等在乌克兰大鼠耳蝠Myotismyotis和水鼠耳蝠Myotisdaubentoni体内发现等刺莫圆线虫(Molinostrongylusspasskii)[12],我们的标本采自中国广东省龙门县的大蹄蝠(Hipposiderosarmiger),中国广东省广州越秀公园的东亚伏翼(Pipistrellusabramus),寄生部位为小肠和胃。通过对本次所采标本的观察测量,其符合alatus组的分类标准,应该归于alatus组,而该标本雄虫的背肋的形态,引带的形态特征,雌虫尾部具1个细长刺,3个瘤状突起形态大小相同且粗壮的特点是alatus组中M.spasskii所独有的,原始描述相对比较简单,本研究增加了神经环、颈乳突、排泄孔距离头端的距离,食道长度,雌虫阴门距尾端、肛门距尾端的距离,阴道、前庭、括约肌、漏斗、子宫的手绘图,原始描述中交合刺的平均长度为159 μm,引带的平均长度为53 μm,本研究中交合刺长165 μm~180 μm(175 μm),引带长38 μm~52 μm (45 μm),我们的标本交合刺的长度略长于原始报道,引带的长度略短于原始报道。在原始描述中雌虫尾端3个瘤状突起和细刺的平均长度分布为13 μm和16 μm,我们标本的瘤状突起和细刺的长度分别为14 μm~20 μm (17 μm)和15 μm~23 μm (19 μm)均略大于原始标本,其原因可能与不同的生存环境有关,也可能与来源于不同宿主有关。在主要形态上等刺莫圆线虫交合刺末端的分叉方式、引带的形态;雌虫尾端瘤状突起与细刺的形态与本次所采的标本特征一致,因此判断我们所采的标本为等刺莫圆线虫。等刺莫圆线虫在我国为首次报道,为我国新记录种。