语境与纲领

——别林斯基主笔阶段的《现代人》研究

耿海英

(上海大学 中文系,上海,200444)

苏联涅克拉索夫研究专家弗·叶甫盖尼耶夫-马克西莫夫认为, “无论从社会学还是文学史观点看,1847—1848年的《现代人》起到了无可比拟的作用”[1]。这两年正是别林斯基主笔《现代人》阶段。40年代后期《现代人》改变了风格和方向,从普列特尼约夫手中的温和保守的刊物转变为19世纪上半叶积极对社会问题作出反应的杂志之一。何以有如此转向?杂志内部立场是否完全统一?这种改变仅仅是因为别林斯基个人的风格与倾向?或者,这是一个偶然现象?这一时期的《现代人》面临什么样的语境?它要回应什么问题?遵循怎样的纲领?这些也许都是研究这一时期的《现代人》需要回答的问题。

一、别林斯基主笔阶段《现代人》的语境

如果说这一时期《现代人》的转向是一个偶然现象,但在当时的社会生活中又能得到完全自然和必然的解释。我们在整体考察涅克拉索夫主编《现代人》时期的文章中提到,1847年别林斯基加盟《现代人》,立即成为刊物的精神领袖,他确定了杂志的新方向——聚焦社会问题,以研究现实为第一要务。

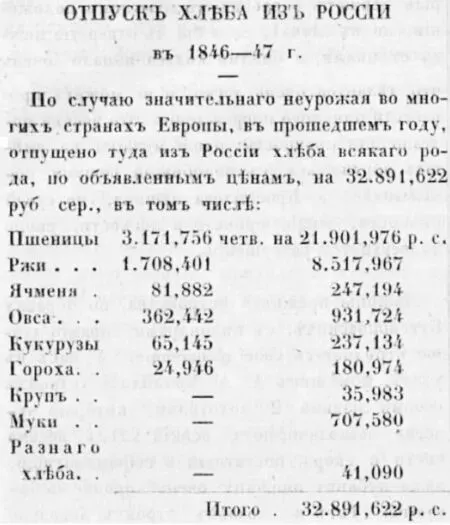

首先看经济现实。19世纪30—40年代俄国对外粮食贸易增长,资本主义工业发展,徭役经济发生危机。而且就在1847年经济增长是最显著的一年,正是这一年粮食出口贸易出现了前所未有的增长,根据俄国《农业报》1847年9月12日的报道,在1846—1847年,从俄罗斯出口到欧洲的粮食就达32,891,622银卢布(见图1)

图1 截图自1847年9月12日《农业报》

与此相关,1847年来到波罗的海和黑海港口的贸易船只的数量与上年度相比几乎翻倍,特别是1847年彼得堡港口尤其繁忙,这样,1847年就比任何一个时期更尖锐地提出了“地主庄园”向“谷物工厂”转变的问题,同时也是徭役劳动最无利可图的问题,换句话说,也就是必须废除农奴制度的问题。因此,尼古拉一世1847年5月18日在接待斯摩凌斯克贵族代表团时,以从未有过的坚决态度表示,要尽最大可能加快解决农奴问题。可是如果彻底解决这一问题,必然导致社会集团斗争的激化。一方面,地主阶层并不情愿彻底解放农奴。列·托尔斯泰本人在自己庄园中先行的不彻底解放农奴的改革试验就已经很说明问题,他的作品《一个地主的早晨》更清晰地表明农民对改革的懈怠和不接受。另一方面,农民阶层在农奴制下被地主阶层极端、无节制地剥削,到了赤贫的极限;他们开始越来越强烈、经常地表达自己的不满。1845年至1849年农民起义达到200多次,这些起义常常带有非常恐怖的特点,而官方常常用武装力量来平息。

与此同时,意识形态的现实是:40年代思想领域的斗争也加剧了,文学即是其舞台,尤其在新闻刊物上,各个斗争集团纷纷在这里出场,不是打着西欧派的旗帜,就是打着斯拉夫派的旗帜,或者官方民族性的旗帜。

其一,西欧派。这是自由派贵族和自由派资产者以及当时人数还不多的激进平民知识分子的代表,他们期望俄国生活的欧洲化——首先是将个人从政治和社会奴役中解放出来。因此,西欧派对“邪恶的俄罗斯现实”,即专制、警察官僚政权、农奴制等,持激烈的否定态度。“邪恶的俄罗斯现实”正是别林斯基用来标识俄国专制制度的。他在1840年10月4日给鲍特金的信中写道:“我诅咒我与可恶的现实和解的可恶的愿望!”[2]5561841年5月1日,同样是在给鲍特金的信中他又写道:“俄国现实是可恶的,格里鲍耶陀夫的喜剧是对它的一记耳光。”[3]25西欧派的左翼倾向于革命和社会主义思想,自然来自平民阶层的西欧派对革命思想最易于接受。别林斯基就是最具代表性的。布尔加林认为, “共产主义、社会主义和无神论” 的布道在 “每天大量增长的阶层——军事学院、神学院学生,贫穷的小官吏的孩子等人群——中尤其获得成功,他们没有什么可以失去的,反而在转变中有希望获得一切”[4],他没有说错。这里所说的西欧派对社会主义的狂热追随,当然指的是“空想社会主义”;安年科夫和谢德林多次讲到,40年代人们对圣西门、卡贝(Кабе)①、傅立叶,路易·布朗(Луи Блан)②,尤其是对乔治·桑的作品特别迷恋;透过约瑟夫·弗兰克的《陀思妥耶夫斯基》传记,我们也可以从陀思妥耶夫斯基的亲身经历中,看到“空想社会主义”思潮的狂热和波及的范围之广。毫无疑问,对这些“空想社会主义”人物及著作的熟悉极大地促进了读者的社会视野,使他们关注社会的基本问题,如正确组织公共关系、平等分配生活福利、贫穷和财富、劳动和资本、无产阶级和资产阶级等。然而,由于法国乌托邦社会主义者,在严厉批评社会现实时,他们只指出了乌托邦式治疗社会之恶的方法,过分迷恋他们的理论带有危险的一面:它不仅脱离了现实生活的迫切需要,更令人们从现实问题分心,憧憬“黄金时代”的美好梦想,甚至到后来采取激进方式去实现这一梦想。陀思妥耶夫斯基1860年代以后的创作全部都是献给这一思考的。曾参加过彼得拉舍夫斯基“星期五”小组的谢德林也精彩地描述这一渴望,他从这一社会乌托邦小组的纲领中提出关于“黄金时代”、关于社会和谐的可能性,一切“不是在我们身后,而是在我们前面”[5]。如果说这还是“空想社会主义”,那么,“科学社会主义”也已经发表其宣言:《共产党宣言》1848年2月出版③,不言而喻,至少它对当时的俄罗斯读者来说是熟悉的。之后,为这一“黄金时代”之目的,人成了手段。

因此,1840年代后半期包括别林斯基在内的相当一部分西欧派知识分子背离乌托邦社会主义立场,并非没有积极意义,在其中能够看到对待生活的务实态度战胜了理想主义态度,为改变现实而应进行具体有效的行动的思想和方针占了上风;然而,具体行动并不是许诺不久的将来的“黄金时代”,而是为社会和经济的发展创造先决条件。这些方针,在别林斯基著名的《致果戈理的信》中得到了非常明确的阐明:“俄罗斯的拯救不在神秘主义,不在禁欲主义,不在虔信主义,而是在文明、启蒙、人道的成功……俄罗斯现在最紧要最迫切的民族问题是:废除农奴制,废除体罚,尽可能严格执行已经存在的法律。”[6]582-583此信写得如此之尖锐、热烈和激情,简直就是一种要革命的印象,因而到60年代,车、杜从他这里汲取“革命”资源也很自然,列宁在其论《路标派》的文章中,将该信与反抗农奴制的革命情绪联系起来也不足为奇。

尽管在1840年代西欧派在共同赞成废奴上是一个“统一战线”,但他们分属不同阶层,阶层上的异质性导致他们在60年代初解体,从其队伍中分化出俄国发展、特别是农业发展模式的“普鲁士道路”的支持者和“美国道路”的支持者④,前者的纲领是“和平改革”,后者的纲领是“民主革命”。这种倾向上的差别在40年代已露端倪。后者的对立面即是那些旧秩序的思想家们——他们代表两个群体,虽然两个群体的社会经济观点不同,但在意识形态上仍然相当接近。一是老一代斯拉夫派(指霍米亚科夫、基里耶夫斯基、康·阿克萨科夫),一是“官方民族性”活动家(舍维廖夫、波戈金)。他们有共同的信念:俄国命定有自己独特的发展道路,沿着这条道路俄国不仅可以赶上而且可以超过西欧——“腐朽的西方”(这一社会思想的代表们如此表述西方,也有表述为“老太太式的欧洲”⑤)。斯拉夫派将正教、专制和民族性视为俄国独特性的基础,在这一点上他们与“官方民族性”圈子的主张相一致。不过,不同圈子赋予这些概念的内涵并不总是相同。比如,“专制”一词,斯拉夫派在这一概念中融合了“全俄缙绅会议”(земский собор)因素,它能够促进“沙皇与人民的统一”;还融合进了“言论自由”因素,允许人民表达自己关于当下一切问题与现象的见解。此外,实质上斯拉夫派甚至固有某种“封建社会主义”的社会倾向——其精神在《共产党宣言》(Коммунистический манифест)中明确描述过。而在“官方民族性”代表们的观点中,则失去了斯拉夫派所具有的捍卫自由的色彩。然而,认为斯拉夫派圈子与“官方民族性”尖锐对立,也未必正确。格·瓦·普列汉诺夫在文章《波戈金与阶级斗争》中指出:“霍米亚科夫的斯拉夫主义与《莫斯科人》的出版人(即舍维廖夫——笔者)的 ‘官方民族性’在那一根本问题上是吻合的,即在俄罗斯对待西方的态度上。换句话说,霍米亚科夫的斯拉夫主义与波戈金和舍维廖夫的‘官方民族性’能够相区别的仅是某种看得见的特征,但是这两种学说具有同样的始祖。”[7]30-31

如果从社会学角度考察斯拉夫主义与“官方民族性”,问题将会更简单——斯拉夫主义的意识形态是大、中封建贵族的意识形态,他们生活在自己的庄园中,接受的是过去严格的爱国主义和父权制宗教精神的家庭教育。即便是农奴的儿子波戈金宣称的“官方民族性”纲领,也表达了贵族和官僚高层的意识形态,他们部分地构成了宫廷贵族圈子,他与之关系密切。刊登在1841年第1期《莫斯科人》上的波戈金给舍维廖夫的一封信即表明了这一点。该信题目为《俄罗斯人对欧洲教育的看法》,堪称一篇纲领性文章,其中“天然的俄罗斯情感”(即“官方民族性”的核心内涵)与“病重的西方的堕落”尖锐对立。波戈金信中说:“我给你写信谈谈你的杂志。它在高层产生反响。这简直是个奇迹:所有人都阅读和赞叹,斯特罗加诺娃公爵夫人(Графиня Строганова),维耶利戈尔斯基(Вьельгорский),普罗塔索夫(Протасов),巴兰特(Барант),乌瓦罗夫(Уваров)……你的欧洲简直是疯了。”“所有这一切一点也不奇怪,因为舍维廖夫的‘观点’正是‘高层圈子’的观点。”[7]30舍维廖夫和波戈金对待西方的否定态度,再没有在《观点》一文中表达得这么尖锐了。乌瓦罗夫对此文万分欢喜;斯拉夫派的理论家霍米亚科夫则称舍维廖夫的文章相当出色[7]30。可见斯拉夫派圈子与“官方民族性”的相通之处。

还有,如果杂志三巨头⑥《北方蜜蜂》《祖国之子》《读者文库》也可以称为一股社会潮流的话,那么这股社会潮流比“官方民族性”圈子和斯拉夫派走得更远。他们三家既强调自己对俄罗斯之根的忠诚,但干的却完全是社会订货,不仅远离地主阶级,也远离贵族阶级,三巨头著名的文学民主主义立场就源于此。但其民主主义是非常特定的,与其说是内在的,不如说仅是外表的,而且还是完美地完成第三庭的各种“任务”,布尔加林尤其如此。

显然,40年代的西欧派,既与斯拉夫派,也与“官方民族性”代表,还和“三巨头”之间形成对立与论争,而其在论争中起主要作用的即是别林斯基。别林斯基在1842年第3期《祖国纪事》上的讽刺文《书呆子》⑦回应舍维廖夫在1842年1月号《莫斯科人》上的《对当代俄国文学倾向的看法》对自己的恶毒攻击。这一讽刺文使得舍维廖夫闭锁在家,一个星期没有在社交界露面;同时,讽刺文不仅在《莫斯科人》圈子,而且在斯拉夫圈子中也激起对别林斯基的仇恨。鲍特金说:“这次攻击产生了完全超乎预料的结果……在头面人物霍米亚科夫、基里耶夫斯基(兄弟)、帕夫洛夫那里如果谈起此事,就会满嘴唾沫星子地咒骂。”[8]关于别林斯基这篇文章发表后的反响,安年科夫在回忆录里写道,当格拉诺夫斯基被问:“难道这样一篇文章之后和别林斯基见面时还能公开握手吗?” 格拉诺夫斯基回答说:“什么话!握手?还要在广场上与他拥抱呢!”[9]225-226这样,由《书呆子》一文始,西欧派与斯拉夫派之间彻底形成了鸿沟。当斯拉夫派得知来自西欧派的攻击后,就坚决站在了“官方民族性”的舍维廖夫一边。因而也就不奇怪,此后别林斯基很快就不得不转向与斯拉夫派本身的公开论战。

别林斯基在该文中第一个攻击的就是前不久还是其最亲近的朋友的康·谢·阿科萨科夫(К.С.Аксаков),针对后者的单行本小册子《关于果戈理的长诗“乞乞科夫的漫游,或死魂灵”说几句》展开反驳。他反驳阿克萨科夫对果戈理的过高评价——将果戈理视为荷马和莎士比亚一样的诗人,并在自己的文章最后强调阿克萨科夫的意识形态立场与舍维廖夫接近,他阐明道:“我们深信,他的小册子与那著名的《死魂灵》‘评论’是一致的,在著名的批评中,谢立方被弄成了未被污染的俄罗斯天性的代表。”[10]别林斯基所说的关于《死魂灵》“著名的评论”,是指舍维廖夫在《莫斯科人》1842年第7、8期上关于果戈理的文章,在文中谢立方确实被命名为天然的未及尘染的俄罗斯天性的代表,并且尤其赞美他“热情”而“顺从”地回应老爷对他的威吓:“抽得应该,为什么不抽呢?主子高兴怎么办,就怎么办,鞭子是得抽的……为什么不抽呢?”[11]56如果对于舍维廖夫,同样也对于斯拉夫派来说,“顺从”——也就是别林斯基认为的“臭名昭著”的“谦卑”,是俄罗斯人民最主要的美德,那么别林斯基则完全持另一种看法,他作为西欧派的左翼,越来越从温和倾向于革命,认为“顺从”和“谦卑”绝不关涉什么美德。

1842年开始的别林斯基反对斯拉夫派的公开论争,在40年代中期更激烈了,这是因为时代生活越来越迫使他关注社会问题,还因为此时斯拉夫主义已经形成了自己学说的基本信条。最先的交火即1844年别林斯基发表的关于奥多耶夫斯基公爵的文集的著名文章[12],其中谴责奥多耶夫斯基明显表现出来的对斯拉夫派的好感。稍晚,在年度观察《1844年的俄国文学》[13]中,别林斯基严厉批评了斯拉夫派和“官方民族性”的歌手——霍米亚科夫和雅济科夫。该文章的发表恰逢雅济科夫针对西欧派领袖人物别林斯基、格拉诺夫斯基、赫尔岑和恰达耶夫的“告密性”诗歌出现在莫斯科。尽管不是所有斯拉夫派人物都热情欢迎雅济科夫的诗歌,但是从这时起,西欧派与斯拉夫派之间的分歧已经尖锐到要在格拉诺夫斯基与基里耶夫斯基之间进行决斗的地步了;尖锐到赫尔岑和康·阿科萨科夫之间断绝了任何个人关系。稍晚,别林斯基在文章《彼得堡与莫斯科》和《1845年的俄国文学》中,又给予对手一系列抨击。另外,由于布尔加林于30—40年代在俄国文学和杂志中的立场和作用,别林斯基也要经常发表文章与之斗争。

这种意识形态领域的激烈论争,在1847—1848年别林斯基执笔《现代人》时期继续延烧,因而《现代人》带上激烈色彩是不可避免的。此时,正值社会政治条件变得尤其紧张,正值人们对当代社会问题的兴趣尤其提高,正值西欧派激进的情绪笼罩了如此广泛的知识分子圈子,以至于对新的西欧派刊物产生了毫无疑问的需求。因而别林斯基担纲的《现代人》插上了西欧派旗帜,并且从温和保守的刊物转变为19世纪上半叶激进的杂志之一——就绝非偶然现象。

二、 别林斯基主笔阶段《现代人》的纲领

在1846年12月的《现代人》上,其出版人普列特尼约夫认为需要给广大读者一个声明,这既是与读者告别,也是他自己作为编辑和出版人对九年杂志工作做个总结。普列特尼约夫的声明表示,他把杂志交到了自己志同道合者手里:“我把杂志交给了我的同事及教学同仁尼基坚科教授。这一交接我很满意,也为我的刊物的未来命运感到安心。”[14]250这种说法多少有些口是心非。因为,他与尼基坚科确实是老相识,但如果说30年代他们多少还是接近的,那么在40年代他们的意识形态立场就相当分歧了。普列特尼约夫不可能不知道,涅克拉索夫和巴纳耶夫在重组《现代人》过程中的作用要比尼基坚科重要得多,而他对待涅克拉索夫纯粹是否定和不接受的。所以,《现代人》从普列特尼约夫手里到涅克拉索手里必然是杂志倾向的重大转变而不会令老出版人安心的。

重组后的《现代人》第1期可以让我们充分研判杂志的真正倾向,这一倾向甚至在尼基坚科这位官方圈子中最右人士的文章中也与普列特尼约夫的倾向没有什么共同之处。

开始执笔《现代人》,别林斯基就和同僚们思考杂志的纲领和主要思想倾向。鲍特金对《现代人》的倾向有近距离的和绝对的影响,他当时住在彼得堡,与那时《现代人》的领导层有密切交往,正值编纂第1期,讨论和决定那些纲领性问题。鲍特金在给安年科夫的信中写道:“现在俄国文学的力量主要在意识形态。意识形态提升了《祖国纪事》,意识形态也应当提升《现代人》。很幸运,在这一意识形态中已经完成了一种转变——在长久地沿着德国道路徘徊之后,意识形态已经开始转向现实世界,换句话说,我们的朋友们已经具备了那样一种意识形态——直接面对现实世界。文学批评只剩摆脱自己的天神——文学性,这是它暂时唯一的避难所了。……当文学在英国和法国是面道德的镜子时,它在我们这里是一位教导者。大众不是靠思想而是靠利益驱动的,但是要用思想教育他们。这就是为什么文学的整个力量在于意识形态。”[15]521

几天之后,鲍特金在给安年科夫的另一份信中,关于当代俄国文学及批评的任务,他说道:“别林斯基在几乎摆脱黑格尔理论的同时,还牢牢地待在文学性之中,正是由于这一原因他的批评远没有那种自由、独创,那种简单和切实的观点,还没有达到他的天性擅长的方面……德国理论几乎扼杀了我们批评的健全理智。如果别林斯基在自己身上多少保留了它,那他就会在自己的时代种下多少野蛮。是的,法国观点,即基于健全理智的观点——历史是多数,而非奉献者和被拣选者,这是俄国批评所需要的。”[15]527

在这些文字中,鲍特金表达的是正在上升的工业资产阶级最有意识和最前沿的意见。他认为《现代人》的意识形态口号应该是——“面对现实世界”;为了能够坚持这一立场,《现代人》,首先是其灵魂人物别林斯基,必须摆脱审美主义,克服德国理想主义哲学理论的影响,接受“法国观点”的东西,也就是:健全地务实地对待现实的态度,大众化的方针,注意力中心应该是“多数”,是“群众”,而“非奉献者和被拣选者”。鲍特金将“意识形态”与工业资本主义的成长联系在一起,而且他是纯粹唯物地解释历史进程——推动大众的不是思想,而是利益。鲍特金的这一思想几乎可以说就是即将出版的《现代人》纲领的基础。

而巴纳耶夫则把杂志的主要任务界定为观察欧洲的动向。在1848年法国革命前夕,这一观察变得越来越集中。关于欧洲的问题,别林斯基自己也予以重视,他在和卡维林一起撰写的关于1846年俄国文学的述评中写道:“现在新的重大问题占据了欧洲,我们可以、也应该关注它们,跟踪它们,因为没有什么人类的问题是与我们无关的,只要我们想成为一个人。但是同时对于我们来说,把这些问题作为我们自己的问题也完全是无益的,其中只有那些是我们的问题,即发生在我们处境中的问题……在我们这里,在我们身上,在我们周围——这就是我们要寻找问题和答案的地方。这一方向将是富有成效的,即便不是锦上添花。”[16]做到这一点的条件,别林斯基认为是研究现实,而文学的主要任务就在于“接近现实”。论述“自然派”作家的作品时,他强调,他们“使文学同社会、同生活、同现实接近”[16]。这里我们看到的是与鲍特金“面对现实生世界”的思想相呼应。

当然,这篇述评就是著名的《1846年俄国文学观察》⑧,新《现代人》第1期《批评和书评》栏目即以此文开张,也可以说这是《现代人》的纲领性文章。我们之所以如此说,缘于文章这样开篇:“我们文章的主要目的在于——预先使读者认识《现代人》对俄国文学的观点,自然也是认识这份杂志的精神和倾向。关于这一点在杂志方案⑨和预告中(指1847年《现代人》发刊广告——笔者)什么也没有说,它们只不过是一些预告,因而《现代人》方案中是尽可能简短和言简意赅的表述,仅限于一些表面的承诺。而我的文章,连同主编本人⑩的文章,将是《现代人》的第二份内在纲领,读者可以在这里一定程度上亲自检验预告的执行情况。”[16]

尼古拉一世时期的审查制度使人们不可能直接就政治问题发表意见,人们只能把政治问题作为“私货”带进文学评论中,从而表明自己的倾向。别林斯基同样如此。我们在该文中发现,文章前、后部分都在大量表述俄国文学的历史与传承问题,可是就在文章中间段落有大段的关于民族性、关于斯拉夫派、关于俄国生活、关于欧洲问题、关于俄国的欧洲主义等重要问题的论述。这些论述在叙述文学与历史传承中是如此显眼而不能不引起我们的注意,他携带了如此之多的政治表达,常常遮蔽了纯文学批评因素。因而,文章的着力点,与其说是文学问题,不如说是俄国问题。如他所说:“如果问我们,当代俄国文学的特点是什么,我们会回答说:在于越来越多地与生活、与现实的紧密联系……理论问题的重要性在于它们与现实的关系。对于我们俄罗斯人来说,还有很多重要问题,它们在欧洲早已解决,在那里早已成为谁也不再怀疑、谁也不再争论、所有人都赞同的生活的普遍真理。而且,难得的是,这些问题在那里是由生活本身解决的,或者哪怕理论参与解决,也是借助于现实。但是,这不应使我们失去勇气和意愿处理这些问题,因为除非我们自己且为我们自己解决这些问题,才能给我们带来益处,即便在欧洲已经解决了这些问题,也于我们无补。转移到我们土壤上的这些问题,已经不是那些问题了,它们要求另一种解决。现在新的重大问题占据了欧洲……但(暂时)还是异己于我们的,如果我们为之兴奋不已,就只能是扮演了一个堂吉诃德的角色;为此我们只会受到欧洲人的嘲笑而不是尊重。”[16]

这样,按照别林斯基的观点,当前的任务是解决“最重要的问题”——与俄国生活、俄国现实有最直接关系的问题,虽然在欧洲已经得到解决。这是什么问题?——即我们前面提到的他在《致果戈理的信》中指出的“俄罗斯现在最紧要、最迫切的民族问题是:废除农奴制,废除体罚,尽可能严格执行现有的法律”[6]582-583。受制于审查制度,别林斯基不可能形成某种确定表述,但毫无疑问,这里他指的就是这一现实问题。

这样,以解决“我们处境中的问题”的务实态度,并以此为纲领,他认为必须改变曾是自己1841—1846年间最主要的那些立场,即他不再沉迷于乌托邦社会主义,对待斯拉夫主义者也不再持曾有的不容忍态度。

一方面,他在文中提到占据欧洲的“新的重大问题”,这时正被社会主义思想的代表们提出来,但别林斯基认为“把这些问题作为我们自己的问题完全是无益的”,也就是说,在一个尚未废除农奴制和体罚的国家,谈论实现社会主义为时尚早,不切实际。不过,他离开乌托邦社会主义,并不意味着他的意识形态中具有了某种负面的因素,他在《致果戈理的信》中表达的最低纲领,在当时俄国现实的条件下还是有积极意义的。

另一方面,因现实的要求而使他不再沉迷于乌托邦社会主义,这也解释了他对斯拉夫派态度的转变。这种转变不意味着他的西方派立场的改弦更张,对于他来说一切照旧:“当代俄国中一切鲜活、美好和理性的东西,都是彼得大帝改革的结果。”[16]同样也绝不是吸收所谓的斯拉夫派“学说的积极的方面”——即“某种暧昧不清的东方战胜西方的预感,这种预感已经由现实生活的种种事实显露出其站不住脚,无论是全部事实整体看,还是分开看。”[16]所谓的转变,是别林斯基承认了他们学说中值得注意的方面,即他们的反俄国西方化中有许多“切实的”东西。但是,这并不意味着别林斯基认同斯拉夫派人士的那些观点,即“彼得大帝的改革只不过是剥夺掉了我们的民族性,使我们变得不伦不类”,“我们应当回到过去的社会结构和道德(风俗习惯),既不是戈斯托梅斯尔那个神话时代,也不是那个阿列克塞·米哈伊洛维奇时代(关于这一点斯拉夫派的先生们还没有达成一致)”[16]。“不,完全是另一个问题。也就是说,俄国已经结束了、度过了变革的时代,改革在俄国已经完成了它的工作,它已经为俄国做了一切能够而且应该做的一切,现在俄国已经来到了一个独立的从自己出发来发展的时期。但是绕过、越过所谓的改革时代,回到俄国以前的时代,难道意味着独立发展吗?光凭下面这一点来看,这种想法就是很可笑的:这就像要改变一年四季的次序,使得春天之后是冬天,秋天之后是夏天,同样都是不可能的。……与其考虑不可能的东西,嘲笑一切,按照自己的如意盘算,妄自尊大地干预历史命运,远不如承认不可抗拒和不可改变的当前现实,以现实为基础做出行动,遵循理智和常识,而不是按照马尼洛夫的幻想……欧洲因素已经如此多地进入俄国生活,进入俄国风俗习惯中,因此我们完全不需要不断地转向欧洲以便认识我们的需求,因为根据我们已经从欧洲习得的东西,我们已经完全能够判断我们需要什么。”[16]别林斯基确认俄国已经度过了彼得改革时代,他是想说,在俄国,进行新的改革的时代已经到来了,而且首先是根据俄国生活的实际需要,而不是必须以模仿欧洲模式为新的改革的基础。

由此,别林斯基阐明了文学与之关系越来越多、越来越紧密的俄国生活和现实的状况,也就是阐明了文学以及文学批评的特点和任务,亦即《现代人》的纲领和任务。

别林斯基在文中提到“主编本人的文章”也是杂志纲领的表达,他指的是尼基坚科的《论当代俄国文学的倾向》。通过对比两篇文章,可以研判《现代人》编辑集体内部意见是否一致的问题。

在强调当代文学应当思考生活和现实,而不是幻想和空洞地议论这一点上,尼基坚科并不反对别林斯基,他同样也认为,当代生活使文学对它的兴趣自然而合理地增长,认为“现代社会运动有其深刻的意义,值得最聪明和崇高的思想家参与;人类正在解决重要的生活问题,试图调和以前充满敌意的异质社会因素,消灭对于建全公民权有害的因素以及野蛮、愚昧和不公的毒瘤,用真理和合法取代之”[17]55。对于那些“尽管燃烧着爱国热情却只能带来不切实际的概念的乌托邦理论和体系(萨马林语)”[18]158,尼基坚科同样不予同情,也表现出了明显的对乌托邦尤其是斯拉夫派乌托邦的反对立场。

但是在理解作为一门艺术的文学的作用上,尼基坚科持有的观点,是别林斯基此时已经不再坚持的。他在文中指出:“艺术在人类心中和其他一切根本愿望和需要一起成长;但是,在神圣元素推动下,它主要是从属的,它很快就会走向自己神圣的使命,投身最崇高的精神使命。”[17]55尼基坚科这样定义艺术的社会使命:“艺术的源头受神圣的奥林匹斯山护卫的守护,像光与热,艺术灵感流向社会,滋养人类心中所有神圣而伟大的信仰与信念的幼芽。艺术不知道也不以任何其他样式参与社会……在社会冲突和斗争中一方自称蓝色,一方自称绿色;一方称自己的色彩是最纯洁无瑕的,另一方也如此这般。这与艺术有何相干?它如果参与到任何一方,在他们错综复杂的欲望中迷失,和他们共谋,解决他们自己的问题,这将是不成体统的。”[17]57

这样,他的艺术观点就与此时的别林斯基有了分歧。无怪乎尤里·萨马林在《莫斯科人》杂志上的文章《论〈现代人〉的历史与文学见解》就指责《现代人》在原则性问题上缺乏一致性,尽管别林斯基在其《答〈莫斯科人〉》中反驳了这一点。但是两人的分歧还是显而易见的,尤其是在关于“自然派”的观点上。

别林斯基关于自然派的观点我们都十分熟知。尼基坚科在谈到“自然派”时,他最初是客观的,愿意承认在文学中谴责“恶性”和“各种扭曲的心灵”在某种程度上是必要的和好的,但是他认为这并不能达到文学“崇高的目的”,因为,“指出了敌人,它却没有给出与他们战斗的力量,击败他们的力量就更少”[17]58。接着,他就开始指责“我们的幽默——道德作家”了,因为他们“揭露地主、官员的荒谬的一面,忘记了另一面…… ”[17]62

“如果说我们有涅滋德廖夫、索巴凯维奇、乞乞科夫,那么我们也有表现出人民优良传统的道德品质、受过教育熏陶的地主;有那些开明的、理解开明的益处和荣耀的地主,他们面对过往时代的愚昧无知,只知道吃和睡的画面会十分羞愧。你会在任何地方遇到他们,在偏僻的外省,在公务和日常生活中,他们中有的人在做事,有的人则默默地在内心深处培育了值得践行的美好愿望。”[17]63

他在文章最后还对讽刺倾向表达了否定态度:“我们大家都喜欢成为幽默家,这太容易了,认为应该嘲笑一切,我们有时陷入可怕的庸俗。我们这里少的是思考,是爱,尤其是爱。因此,我们的作品是肤浅的、枯燥的、冷冰冰的。顺便说一句,这一切将导致乏味的千篇一律! 您将总是看到同样的事情:一个骗子官员,一个傻瓜地主。整个省都成了我们幽默的牺牲品,仿佛这个省不是我们的祖国,好像没有什么可以爱和尊重的,好像那里只有一件事值得研究——恶行和荒谬。这种倾向对于我们文学的艺术价值大有害处……这不是意味着将艺术作为外在目的的工具,也就是毁灭了艺术吗?”[17]70这种对“自然派”文学的见解明显与别林斯基就果戈理《死魂灵》的评论相左。

不过,虽然我们说别林斯基这时已经从过去的审美主义转向文学“面对现实任务”,从而使得两篇纲领性文章的声调不那么和谐,但是,别林斯基说尼基坚科的文章同样也是《现代人》的纲领,这表明,他在坚持文学的现实任务的同时,也没有否定文学的审美性。因而我们也不能说尼基坚科与别林斯基之间的分歧是实质性的,这种分歧是因时代任务的不同而使别林斯基的侧重点有所不同,况且,正如我们前文的分析,虽然尼基坚科在《现代人》领导层中属于右翼,左翼是别林斯基、赫尔岑和涅克拉索夫;却不能否认,别林斯基在领导《现代人》短暂的时段里表现出的倾向上的演化,更多的是向右。于是,显示出别林斯基的复杂性。

一方面,他不再维护赫尔岑否定资产阶级的观点,别林斯基最终转向团结赫尔岑的对立面。他在1847年12月给鲍特金的信中写道:“赫尔岑的观点是否毫无疑问是错误的,甚至不值一驳——这一点,我不知道,先生,也许您是对的。是我太愚钝,不能理解您的智慧。我不是说,赫尔岑的观点毫无差错。考量事物的方方面面,我认为,关于资产阶级的问题,是一个暂时谁也没有彻底解答的问题,甚至是谁也解答不了的问题——只有‘历史’这一人的最高裁判官能解答。”[3]447这里“关于资产阶级的问题”,是指赫尔岑发表在1847年第10、11期《现代人》上的《来自马里尼大道的信》中揭露了法国资产阶级反人民的实质。他的观点激起莫斯科自由派人士的愤怒(《格拉诺夫斯基和他的朋友们》和《安年科夫和他的朋友们》中都有记载),别林斯基对此的看法在《1847年俄国文学观察》中也有表述。他说:“对于《来自马里尼大道的信》,尽管大部分人还是赞许的,但是还有一些读者很不满。确实,在判断当代法国状况时,作者不由自主地陷入错误,他过于狭隘地理解资产阶级这个词的意义,只把它理解为有钱的资本家,因而从这一阶级中排除了人数最多因而也是这一阶层最重要的群众本身。”[19]353-354因而,我们说他“转向团结赫尔岑的对立面”即是这人数众多的“群众”,也可以说是支持“莫斯科自由派人士”的观点。

另一方面,在生前的最后几个月,他又准备相信自上而下的改革的可能性,而同情地回应尼古拉一世及其部长们的方案,这种回应体现在他1847年12月初给安年科夫的信中[20]435-442,别林斯基对那些他称之为没有头脑的自由主义者又持明显的否定态度。别林斯基态度的这一演变,应当与1847年出现的政府高层开始准备取消农奴制的动向密切相关。别林斯基认为农民改革如此重要,如此紧迫,以至于他准备因这一改革而原谅尼古拉的诸多罪孽。“自由主义者”使别林斯基如此不安的原因在于,他深信,他们的行为方式将政府推向了右翼,从而阻碍了似乎已经预先确定的改革的实施。

不过,从历史的结果看,如果不是在“黑暗七年”之初别林斯基就去世了,他将不得不承认,把一些希望寄托于沙皇及其亲信是多么错误,不得不承认政府反动猖獗的事实——特别是《现代人》所遭受的前所未有的严酷的审查,而且这很可能就是他自己将来痛苦的经历。笔者记得电影《别林斯基》中有一个情节:1848年沙皇正想严办别林斯基的时候,大臣禀报说,别林斯基已经病逝。不管这是真实的还是电影构思,在某种程度上说明了别林斯基先前对沙皇的幻想必然破产。其实,在那个年头,对沙皇抱有幻想的何止别林斯基一人,赫尔岑、陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰、屠格涅夫……无不如此。因此秘密警察头子杜贝尓特并非毫无缘由地强烈抱怨别林斯基没有活着:“否则我们就把他关进城堡。”[21]122

从上述事实中会得出一个结论,别林斯基在1847年底和1848年初有点偏离了曾是他1841—1846年间的“革命”民主主义立场。因此,《现代人》在1847—1848年的倾向如果完全用“革命民主主义立场”来描述是不准确的。尽管革命民主主义调子在整个杂志中都有,但是它没有占绝对优势,没有构成杂志的主调。无论是这一时期的别林斯基,还是《现代人》的大多数作者,还是“同时代人”,整体上人们都相信借助自上而下的资产阶级改革可以和平更新俄国生活的可能性,改革中占第一位的就是解放农奴。

综上可以看出,到别林斯基执笔《现代人》时,经济与政治语境都使得俄国现实问题日益凸显出来,回应国内变革的诉求,使得别林斯基及其《现代人》在意识形态上与斯拉夫派和官方民族性形成对立,也使《现代人》带上了激烈的色彩;而官方改革的动向,也曾使包括别林斯基在内的一批进步人士一度抱有幻想。因而,吁求变革与兼顾启蒙,直面与讨论现实中的各种问题,同时也不偏废文学的审美性,就成了这一时期的真正纲领和基调。这些都反应在《现代人》的各个栏目中。不过,对栏目的具体研究将是接下来的文章的任务,这里暂且止步。

注释:

①埃蒂耶纳·卡贝,著有《伊加利亚旅行记》。

②路易·布朗(1811—1882)法国政治学家,历史学家,媒体人,1848年革命活动家,法兰西第二共和国时期社会主义政治家。

③第一版俄文版60年代初由巴枯宁翻译发表在赫尔岑的《钟声》上。

④普鲁士道路是在最大限度地保留农奴制残余的基础上,政府通过颁布一系列法令,规定富裕农民可以交纳赎金免封建义务,成为自己份地的所有者。地主阶级逐渐采用雇佣劳动,按照资本主义经营方式组织资本主义农场,从而把封建领主制经济缓慢地转化为带有资本主义性质的容克地主经济。与普鲁士式道路相对,是通过资产阶级革命,废除封建制生产关系,建立农民个体经济,然后通过小农经济的两极分化而自发产生出资本主义农业的道路,地主经济已不存在,农民在普遍建立小农经济的基础上,通过自由竞争和分化,产生雇佣制的大农场。

⑤见本人的文章“《现代人》的车尔尼雪夫斯基阶段研究”。

⑥使用这一术语之可能,是基于维·卡维林关于勃拉姆别乌斯男爵(即先科夫斯基)的观察,他很好地证明了布尔加林、格列齐与先科夫斯基之间只是缺乏统一的组织,他们具有共同的意识形态立场。

⑦1980年译林出版社的汉语版别林斯基选集(三)有收录,翻译为《学究先生》。

⑧有的译为:《1846年俄国文学一瞥》。

⑨指根据政府批准的办杂志方案。

⑩《现代人》转到涅克拉索夫手里时,为通过审查,避开官方一直禁止出现的别林斯基的名字,在官方注册的主编是尼基坚科,但实际起领导作用的是别林斯基。