霸权合作还是霸权冲突?一种关系螺旋理论的解释

唐探奇 兰 江

崛起国和霸权国关系是否必然走向冲突?“修昔底德陷阱”的佐证常被学者们反复提及。①格雷厄姆·艾利森著,陈定定,傅强译:《注定一战:中美能避免修昔底德陷阱吗?》,上海人民出版社2019年版,第320-377页。然而,尽管霸权冲突相对普遍,但崛起国和霸权国关系仍有霸权合作的可能性。所谓霸权冲突,是指为了谋取全球/区域霸权地位而产生的大国对抗,其主要形式包括霸权战争(热战)和军事集团长期对峙(冷战)。比如,一战是典型的霸权战争,而美苏冷战是长期的军事对峙。所谓霸权合作,是指为了谋取或维持全球/区域霸权地位而产生的大国合作,具体形式包括:地位承认、秩序维护以及霸权和平转移。比如,第二次英日同盟是英日对彼此特殊地位的相互承认;美国在一战爆发后加入协约国是对英国霸权秩序的维护;英国在二战后请美国承担对希腊和土耳其的义务则象征霸权完成了和平转移。

当前中美竞合关系日益复杂。随着美国《战略竞争法案》的出台,以及组建“澳英美三边同盟”和“美日印澳四边安全对话”的举动,“新冷战”和“修昔底德陷阱”的宿命预言一度甚嚣尘上。要超越这种结构主义宿命论,仅从话语陷阱和霸权护持的角度予以反驳是不充分的,而是应当从学理上以逻辑和经验揭示崛起国和霸权国关系发展的其他可能性和实现路径。本文的核心问题是:崛起国和霸权国在什么条件下走向合作,在什么条件下走向冲突?要回答这一问题,应解决以下难点:第一,崛起国和霸权国关系的影响因素。第二,崛起国和霸权国关系的互动过程。第三,崛起国和霸权国关系螺旋的持续性原因。

一、现有研究的不足

(一)权力宿命论与意图宿命论

崛起国和霸权国关系的宿命论或决定论者认为:崛起国和霸权国关系是结构性矛盾,必然走向对抗。尽管基于不同的理论基础——基于人的权力欲,①尼布尔著,王作虹译:《人的本性与命运》,贵州人民出版社2006年版,第165页;Hans Joachim Morgenthau,Scientific Man vs Power Politic(University of Chicago Press,1946),p.1。基于国际体系的“权力结构”,②肯尼斯·华尔兹著,信强译:《国际政治理论》,上海人民出版社2003年版,第118-134页。或基于体系压力和国内偏好③里普斯曼、托利弗和洛贝尔著,刘丰译:《新古典现实主义国际政治理论》,上海人民出版社2017年版,第46-93页。,基于国际关系的文化特征④理查德·勒博著,陈锴译:《国际关系的文化理论》,上海社会科学院出版社2015年版。——但对它们崛起国和霸权国关系的悲观预期却相对一致。

权力宿命论对“大国政治的悲剧”有三种解释。①对权力的定义并不统一。鲍德温区分两种权力研究路径:第一种是关系性权力,第二种是实力要素性权力。前者将权力理解为行为体之间的“关系”,后者将权力视为“资源”。第二种观点中的“权力”与“实力”基本等价。为检验现实主义假设,本文在此采取与之一致的定义,即第二种理解。可参见Baldwin,“Power and International Relations,”In Walter Carlsnaes,ThomasRisse-Kappen,and Beth A.Simmonsed.,Handbook of International relations,(Sage,2002),p.185。第一种解释认为:自认“实力占优”的国家会抢先挑起对抗,以增加获胜可能性。②这个国家里可能是霸权国,也可能是崛起国。比如,伯罗奔尼撒战争是霸权国斯巴达挑起的;普法战争是崛起国普鲁士挑起。分别参见Abramo F.K.Organski and Jacek Kugler,The War Ledger,(The University of Chicago Press,1980),pp.364-367;Shepard B.Clough,The Rise and Fall of Civilization,(Columbia University Press,1970),p.263;Robert Gilpin,War and Change in World Politics,(Cambridge University Press,1981),pp.186-201;Dale C.Copeland,“The Origins of Major War,”Foreign Affairs,Vol.80,No.2,2001,p.167;修昔底德著,徐松岩译:《伯罗奔尼撒战争史》,广西师范大学出版社2004年版,第7-15页;格雷厄姆·艾利森著,王伟光等译:《决策的本质:还原古巴导弹危机的真相》,商务印书馆2015年版,第48页。第二种解释认为:自认“发展趋势占优”的国家为获得更好发展,倾向于挑起对抗。因为现有国际秩序大大阻碍崛起国发展,即“修正主义国家论”。③相关理论研究参见 Susan Shirk,China:Fragile Superpower,(Oxford University Press,2008),p.4;Geoffrey Blainey,The Causes of War,(Free Press,1988),p.53;Richard Smoke,War:Controlling Escalation,Cambridge,(Harvard University Press,1978),pp.268-277;Paul M.Kennedy,Strategy and Diplomacy:1870-1945,(George Allen & Unwin,1983),pp.163-177;理查德·勒博著,陈定定等译:《国家为何而战?过去与未来的战争动机》,上海人民出版社2016年版,第91页;约翰·米尔斯海默著,王义桅、唐小松译:《大国政治的悲剧》,上海人民出版社2015年版,第9-10页。第三种解释认为:自认“发展趋势占劣”的一方为把握机会窗口,避免实力差距逐渐扩大,会抢先挑起对抗。④自认为趋势占劣的一方既可能是霸权国,也可能是崛起国;前者如本世纪的美国,后者如太平洋战争前的日本。相关研究可参见姜鹏:《趋势焦虑与冲突意愿》,载《国际安全研究》2020年第4期,第91-93页;杨原:《对抗还是让步?——大国崛起进程中的鹰鸽策略取舍逻辑》,载《当代亚太》2020年第5期,第23页。其中,姜鹏明确提出“趋势焦虑”这一术语;而杨原尽管未明确提出这一术语,但其表述“遏制/未遏制自身实力发展前景的预期”与趋势焦虑基本等价。

另一种路径则是在权力的基础上,将意图变量纳入其中。理论家们把国家分类,如:强大满意/强大不满/弱小满意/弱小不满国家;修正主义/维持现状国家;满足/不满足国家;相对权力追求/安全追求国家;贪婪/不贪婪国家;可信/不可信国家;善意国家/恶意国家;进攻性现实主义/防御性现实主义国家;无为/守成/进取/争斗国家;满意国/改革国/不满国等。①分别见 Organski and Kugler,The War Ledger;Robert Jervis,“Cooperation Under the Securi⁃ty Dilemma,”World Politics,Vol.30,No.2,1978,pp.167-214;Randall Schweller,“Neorealism's Status Quo Bias:What Security Dilemma?”Security Studies,Vol.5,No.3,1996,pp.90-121;Randall Schweller,Deadly Imbalances:Tripolarity and Hitler's Strategy of World Conquest,(Columbia Univer⁃sity Press,1998);约翰·米尔斯海默著,王义桅、唐小松译:《大国政治的悲剧》,上海人民出版社2015年版;卡尔著,秦亚青译:《20年危机:1919-1939》,世界知识出版社2005年版;Barry Buzan,People,States and Fear,(Lynne Reinner,1991);Glenn H.Snyder,“Mearsheimer's World-Offensive Realism and the Struggle for Security:A Review Essay,”International Security,Vol.27,No.1,2002,pp.149-173;Charles L.Glaser,“Political Consequences of Military Strategy:Expanding and Refining the Spiral and Deterrence Models,”World Politics,Vol.44,No.4,1992,pp.497-538;Andrew Kydd,Trust and Mistrust in International Relations,(Princeton University Press,2005);Evan Braden Mont⁃gomery,“Breaking out of the Security Dilemma:Realism,Reassurance,and the Problem of Uncertainty,”International Security,Vol.31,No.2,2006,pp.151-185;唐世平著,林民旺等译:《我们时代的安全战略理论:防御性现实主义》,北京大学出版社2016年版;阎学通:《道义现实主义的国际关系理论》,载《国际问题研究》2014年第5期,第102-128页;游启明:《崛起国的类型与中国的国际秩序角色》,载《战略决策研究》2020年第5期,第3-27页。崛起国随着实力的提升,必然会产生对权力的渴望和地位的追求,从而导致崛起国和霸权国关系的恶化难以避免。②罗伯特·吉尔平著,宋新宁等译:《世界政治中的战争与变革》,上海人民出版社2008年版,第113页。理查德·勒博(Rich⁃ard Ned Lebow)概括了行为体行动的四种动机:“畏惧,欲望,精神和理智”,他在案例分析中指出,畏惧和精神(对安全和荣誉)的追求,是大国战争的重要原因。③尽管勒博声称四种动机都可以影响国家的行为,不过其对历史案例的分析,对自尊和恐惧的强调使其陷入一种以人性常量解释行为变量的过程,不免带有一种“人性宿命论”的色彩。参见理查德·勒博著,陈锴译:《国际关系的文化理论》,上海社会科学院出版社2015年版,第34-46页。艾利森(Graham Allison)用16个案例对宿命论进行了实证,以实证结果提出了著名的“修昔底德陷阱”假说。④格雷厄姆·艾利森著,陈定定、傅强译:《注定一战:中美能避免修昔底德陷阱吗?》,上海人民出版社2019年版,第320-377页。米尔斯海默(John J.Mearsheimer)的论断很好地概括了宿命论:“国际体系是一个险恶而残忍的角斗场,要想在其中生存,国家别无选择,只得为权力而相互竞争”“理想的结果是成为国际体系中的霸权国”“这正是大国政治的悲剧”。⑤约翰·米尔斯海默著,王义桅、唐小松译:《大国政治的悲剧》,上海人民出版社2015年版,第9-10页;第34-35页;第369-385页。以行为/意图为核心变量的理论为霸权国提供的战略选择包括以对冲战略引导崛起国接受既有国际秩序;为崛起国提供的战略选择是通过合法化、国际社会化的战略得到霸权国承认,从而增加彼此善意,通过制度解决彼此利益分歧和威胁关切。①可参见 StacieE Goddard,“WhenRight Makes Might:How PrussiaOverturnedthe European Bal⁃ance of Power,”International Security,Vol.33,No.3,2008,pp.110-142;孙学峰等:《合法化战略与大国崛起》,社会科学文献出版社2014年版,第106-137页;KaiHe,“How could China Barga in for a Peaceful Accommodation?”Orbis,Vol.60,No.3,2,2016,pp.382-394;Kai He and Huiyun Feng,“Chi⁃na’s Bargaining Strategies for a Peaceeful Rise:Successes and Challenges,”Asian Security,Vol.10,No.2,2014,pp.168-187。

(二)“条件性”或“情境性”观点

崛起国和霸权国关系的条件论(conditional)或情境论(contingent)者,也从“意图”角度出发,为分析崛起国和霸权国设立了某些关键因素作为考察标准。满足这些标准时,就可以改变崛起国和霸权国的修正主义或预防性战争的倾向;不满足这些标准则走向对抗。②自由主义对崛起国和霸权国关系的讨论多以中美关系为经验对象。以民主、相互依存、国际制度的效用为衡量指标分为乐观和悲观两大类。乐观派论述参见:James L.Richardson,“Asia-Pacific:The Case for Geopolitical Optimism,”National Interest,No.38,1994/95,pp.28-39;David M.Lampton,Same Bed,Different Dreams:Managing U.S.-China Relations,1989-2000,(Uni⁃versity of California Press,2001),p.163。悲观派论述参见Edward D.Mansfield and Jack Snyder,“Democratization and the Danger of War,”International Security,Vol.20,No.1,1995,pp.5-38;Ed⁃ward D.Mansfield and Jack Snyder,“Democratic Transitions,Institutional Strength,and War,”Inter⁃national Organization,Vol.56,No.2,2002,pp.297-337;Edward D.Mansfield and Jack Snyder,Electing to Fight:Why Emerging Democracies Go to War,(MIT Press,2005)。

“三角和平论”认为,相互依存、国内民主和国际机制,可以促使崛起国和霸权国关系的和平。通过“机会成本”和“调整成本”的概念,经济相互依赖会减少国家间军事冲突的频率。③Andrew Moravcsik.“Taking Preferences Seriously:A Liberal Theory of International Poli⁃tics,”International Organization,Vol.51,No.4,pp.528-530.拉西特(Bruce Russett)等学者从文化规范和制度结构两方面论证民主化有助促进国际和平。④John R.Oneal,Frances H.Oneal,Zeev Maoz and Bruce Russett,“The Liberal Peace:Interde⁃pendence,Democracy,and International Conflict,1950-1985,”Journal of Peace Research,Vol 33,No.1,1996,pp.11-28.基欧汉(Robert.O.Keohane)运用国际制度论论证了霸权衰落后通过国际制度实现国际合作的可能性。⑤罗伯特·基欧汉著,苏长和等译:《霸权之后:世界政治经济中的合作与纷争》,上海人民出版社2016年版。由此,伊肯伯里(G.John Ikenberry)对中美关系持较为乐观的立场。①G.John Ikenberry.“The Rise of China and the Future of the West:Can the Liberal System Survive?”Foreign Affairs,Vol.87,No.1,2008,pp.23-37.建立在“三角和平论”和英国学派对“国际社会”的研究之上,温特(Alexander Wendt)提出了国际无政府状态三种文化的假说。“认同”“规范”和“战略文化”的调整可以避免崛起国和霸权国产生冲突的意图。“认同”即对政治行为者的集体自我感知及其对他人的共同看法;“战略文化”即对国际政治(尤其是关于武力作用和合作前景)基本特征的认知和行为模式;“规范”是判断国际领域中正当性和有效性的看法。②参见Alexander Wendt,Social Theory of International Politics,(Cambridge University Press,1999);Alexander Wendt,“Anarchy Is What States Make of It:The Social Construction of Power Poli⁃tics,”International Organization,Vol.46,No.2,1992,pp.391-425;Alexander Wendt,“Construct⁃ing International Politics,”International Security,Vol.20,No.1,1995,pp.71-81;Alexander Wendt,“Collective IdentityFormation and the International State,”AmericanPolitical Science Review,Vol.88,No.2,1994,pp.384-396;Ronald L.Jepperson,Alexander Wendt,and Peter J.Katzenstein,“Norms,Identity,and Culture in National Security,”in Katzenstein,ed.,The Culture of National Security:Norms and Identity in WorldPolitics,(Columbia University Press,1996),pp.33-75.温特认为:国际无政府状态的竞争性和暴力色彩并非是无法改变的行为准则,而是“自我实现的预言。”③Alexander Wendt,“Anarchy Is What States Make of It:The Social Construction of Power Pol⁃itics,”International Organization,Vol.46,No.2,1992,p.410.如果崛起国能通过参与国际机制改变自身战略文化,与霸权国形成共有观念,崛起国和霸权国就可以超越“霍布斯文化”中的“敌人”身份认知,走向“洛克文化”乃至“康德文化”。

上述研究为探索崛起国和霸权国关系提供了诸多洞见,但这并不意味着崛起国和霸权国关系的研究问题得到了充分解决。就宿命论而言,将崛起国和霸权国关系抽象为“权力”的作用或者崛起国的修正偏好,并不全然符合事实。前者忽略了行为体的施动性,后者完全忽略了霸权国对崛起国的刺激。以二战前的英国为例,在20世纪30年代中的国际事务中,英国更多地采取了绥靖主义政策,而不是按照权力焦虑或趋势焦虑行动。④Adrian Phillips,Fighting Churchill,Appeasing Hitler_Neville Chamberlain,Sir Horace Wil⁃son,& Britain's Plight of Appeasement:1937-1939,(Pegasus Books,2019).而日本与英国关系的恶化,也并不仅仅是日本一方的原因。日本提出的“种族平等”,延续“英日同盟”等要求,遭到了英国的霸权否认,其发展海军规模的计划也被美英联手抵制。霸权国对崛起国要求的反应也是崛起国和霸权国关系走向的重要因素。宿命论观点表现出对经验主义归纳法的路径依赖、强烈的维持现状偏好,以及对崛起国的偏见。①参见宋伟:《国际关系中的修正主义:行为与国家》,载《教学与研究》2021第3期,第37-47页;游启明:《崛起国为什么修正国际秩序》,载《世界经济与政治》2021年第3期,第75-103页;温尧:《理解中国崛起:走出“修正——现状”二分法的迷思》,载《外交评论(外交学院学报)》2017第5期,第27-52页;唐小松:《进攻性现实主义及其“修正主义国家论”》,载《世界经济与政治》2004第3期,第27-31页。

条件论的理论倾向更接近于国际关系现实。尽管如此,无论是“三角和平论”还是“认同、战略文化与规范”,对于崛起国和霸权国关系的变化逻辑都缺乏明确的因果机制,也没有足够的实证检验。事实上,已有学者指出,相互依赖意味着密切接触以及偶然性冲突的增加;关键性经济要素对别国的依赖对导致对国家安全的担忧;而贸易利益的不均衡分配更是新的矛盾之源。②Mark J.Gasiorowski,“Economic interdependence and international conflict:Some cross-na⁃tional evidence.”International Studies Quarterly,Vol.30,No.1,1986,pp.23-38.同理,民主制度未必更有利于和平。民主国家也不缺少煽动民众情感的领导人。

此外,两者还存在着一些共同问题。首先,缺乏对崛起国和霸权国关系“互动过程”的关注。在任何崛起国和霸权国的案例中,双方都并未对自己的行为和对方的命运做出提前的安排;更多是在事件发生后,对彼此行为的反应。尽管修昔底德声称“战争不可避免的真正原因是雅典势力的日益增长由此引起斯巴达人的恐惧”,③修昔底德著,徐松岩译:《伯罗奔尼撒战争史》,广西师范大学出版社2004年版,第15页。但在战争的过程中大多数时候双方并不谋求彻底摧毁对方的霸权。无论崛起国和霸权国关系最终是何种结果,都不是短期内单边行为所致,必然涉及到双方长期博弈过程。

其次,缺乏对崛起国和霸权国关系的类型学讨论。从史实上看,不同的崛起国和霸权国关系的起源、过程和结局都不尽相同。从最直观的结果出发,崛起国和霸权国有的实现了霸权合作,有的走向了霸权冲突,其终点并不唯一。从冲突和合作的体系环境看,有的出现在多极体系,有的出现在两极体系,有的出现在单极体系。即使只聚焦于霸权冲突,也可以发现,有的冲突是崛起国挑起的,有的是霸权国挑起的。有的冲突是遏制战略的结果,有的冲突却是绥靖战略的结果。笔者当然同意,应对这些具体特征进行简化。但这一简化,应建立在充分讨论的基础之上。这些不同的情况理应得到重视和分类讨论:过度的抽象容易让我们错误地运用历史经验。

二、关系螺旋理论

基于霸权合作案例在国际关系史上的存在,本文更倾向于“条件论”的观点,试图提出一种类型学分析和因果机制的过程解释,即:崛起国和霸权国关系的螺旋理论(以下简称关系螺旋理论)。该理论试图回答以下问题:霸权国-崛起国关系走向的影响因素;霸权国-崛起国关系变化的互动过程;崛起国和霸权国关系变化的持续性原因。

主流观点认为,崛起国和霸权国对权力的最大化要求导致了双方冲突的不可避免。但关系螺旋理论认为,“权力最大化”的动机只是一个常量:所有的大国(甚至是所有的国家)都尽可能的追求权力和影响力的最大化;却并不是所有的崛起国和霸权国之间都产生了霸权冲突。相较于“动机论”,关系螺旋理论更倾向为“手段论”,即在争夺权力的过程中双方采取了怎样的行为,才是螺旋向敌意还是善意发展的关键。关系螺旋理论的基本逻辑是:修昔底德陷阱并非是崛起国和霸权国关系的宿命,双方既可能经过敌意螺旋迈向霸权冲突,也可能因为善意螺旋实现霸权合作。关系螺旋向哪个方向发展,取决于双方行为的持续性互动:持续性的战略示善有利于霸权合作,持续性的边缘政策促进了霸权冲突。另一方面,双方的权力差距对于关系走向也具有一定的干预作用:权力差距大会削弱双方冲突的可能性,①由于在冲突中胜出的可能性低,崛起国通常不会刺激霸权国;由于威胁的实力和行为都不明显,霸权国也倾向于安抚崛起国。而权力差距小会增加双方冲突的可能性。②权力差距小会增加霸权国先发制人的可能性;也会增加崛起国铤而走险的可能性。不过,这两者发挥作用仍建立在行为螺旋的基础上:如果敌意足够强,即使权力差距大,双方也会走向敌意螺旋,如太平洋战争时期的日美关系;如果善意足够强,即使权力差距小,双方也会选择霸权合作,如二战时期的美英关系。

(一)核心假说

关系螺旋理论的核心概念是敌意螺旋与善意螺旋。这组概念是对崛起国-霸权国关系的观察指标。所谓螺旋,即升级的循环。它具备两个特点,第一是方向的同步性,第二是程度上的递进性。“螺旋”这一概念形成于讨论“安全困境”的过程。在《国际政治中的知觉与错误知觉》中,杰维斯明确将螺旋与安全困境联系在一起,讨论历史上大国或大国集团如何通过螺旋走向战争。杰维斯认为,“这个理论的核心问题既不是人类心理问题带来的有限理性,也不是人性的不完善,而是怎样正确认识在霍布斯自然状态中生活的后果”“军备竞赛只是这种螺旋的最明显表现,19世纪末对殖民地竞争的动力也来自于安全困境”“如果说威慑理论类似于胆小鬼博弈,则螺旋理论更类似于囚徒困境博弈。”①罗伯特·杰维斯著,秦亚青译:《国际政治中的知觉与错误知觉》,世界知识出版社2003年版,第54-72页。此后,其他学者在更多经验案例中证实存在螺旋,把安全困境视作螺旋的理性基础。②Jack Snyder,“Perceptions of the Security Dilemma in 1914,”in Robert Jervis,Richard N.Leb⁃ow,and Janice G.Stern ed.,Psychology and Deterrence,Baltimore,(Johns Hopkins University Press,1985);Dale C.Copeland,“The Origins of Major War,”Foreign Affairs,Vol.80,No.2,2001;Robert Jervis,“Was the Cold War a Security Dilemma?”Journal of Cold War Studies,2001,Vol.3,No.1,pp.36-60;Andrew Kydd,Trust and Mistrust in International Relations,(Princeton University Press,2005).比如,基德引入了博弈论,以“贪婪程度”和“恐惧程度”构建了解释安全困境发生的理性选择路径;③Andrew Kydd,“Game Theory and the Spiral Model”,World Politics,Vol.49,No.3,1997,pp.371-400.查尔斯·格拉泽把国家分为安全追求者和贪婪国家。④Charles L.Glaser.Rational theory of international politics.(Princeton University Press,2010),pp.35-40.更有学者进一步指出,安全困境下的螺旋仅是国际关系中螺旋的一部分,国际关系中存在大量非安全困境螺旋。⑤Dan Reiter,“Exploding the Powder Keg Myth:Preemptive Wars Almost Never Happen,”In⁃ternational Security,Vol.20,No.2,1995,pp.5-34.安全困境螺旋是彼此无恶意的前提下,由恐惧引发的螺旋。按照博尔丁的观点,它是国家利益“虚幻的不相容”。⑥K.E.Boulding,“National Images and International Systems,”The Journal of Conflict Resolu⁃tion,Vol.3,No.2,1959,pp.120-131;唐世平迈向一个更详细的分类。详见唐世平著,林民旺等译:《我们时代的安全战略理论:防御性现实主义》,北京大学出版社2016年版,第68页。而在国家关系中还存在很多由于行为认知差异、利益冲突引发的螺旋。这是由敌意引发的螺旋。⑦唐世平将这种敌意视作一方抱有的进攻性战略偏好,是一种恶意。

尽管学界对此已做出大量研究,但根本地说,螺旋这一现象并未得到充分重视。其一,对螺旋的理解是单向的(负面螺旋),对国际关系中大国关系的良性螺旋关注不足;其二,对螺旋的观察是单一的,主要集中于“安全困境”,对非物质因素、特别是非军事因素所引起的螺旋关注不足;第三,对螺旋的阐释是先验的,无论是“知觉”还是“贪婪程度”,本质上都是主观判断,对螺旋本身事实性因素的关注不足。基于此,本文并不认为“大国关系的螺旋只导致了安全困境”,而是关注大国关系是否形成螺旋,以及为何在某些情况下形成的是善意螺旋,在另一些情况下形成的敌意螺旋。

建立在“螺旋结构”的基础之上,本文提出关系螺旋理论。①按照“反无必要,勿增实体”的原则,新概念本应能少则少。但是由于“螺旋”在前述研究中只是一种结构,而无具体内容;因此,不加以“关系螺旋”的限定很容易被误解:本文的螺旋到底指物质螺旋还是心理螺旋。因此,在此明确本文的螺旋指的是关系螺旋,即不同时段关系状态的持续变化。敌意螺旋即崛起国-霸权国对彼此敌意的不断上升,表现为两国关系持续恶化;善意螺旋即崛起国-霸权国对彼此善意的不断上升,表现为两国关系持续升温。敌意螺旋和善意螺旋遵循同样的逻辑:即威胁性高的行为会促进敌意螺旋,友善性高的行为会促进善意螺旋。从逻辑上看,崛起国-霸权国之间的关系并不是敌意螺旋或善意螺旋必居其一,双方接触的程度可能较低,缺乏关系发展的动力。不过从现实上看,崛起国-霸权国毫无关系几无可能。因此,本文在承认两国关系无螺旋这一可能性的同时,侧重于研究善意螺旋与敌意螺旋。从崛起国-霸权国关系的因果机制来看,其作用是明确的:敌意螺旋形成导致霸权冲突,善意螺旋形成导致霸权合作。下面将阐述关系螺旋理论的构成。

1.螺旋的结构

这一层次是事实性和静态性的,探究崛起国-霸权国关系在逻辑上的所有起点(初始状态)与终点(关系结局),即螺旋包括哪些内容。

在这里涉及到的第一个事实是:崛起国-霸权国关系的初始状态不唯一,是两国在“崛起”或“获得霸权”之前关系的延续。既是关系的承续,两国的关系就可能源于或好或坏的起点。从而,在初始状态,崛起国-霸权国关系有四种逻辑可能:“崛起国敌意弱,霸权国敌意弱”;“崛起国敌意强,霸权国敌意强”;“崛起国敌意弱,霸权国敌意强”;“崛起国敌意强,霸权国敌意弱”。①“崛起国敌意弱”是“崛起国(对霸权国)敌意弱”的省略,“霸权国敌意强”是“霸权国(对崛起国)敌意强”的省略,类似表述均照此理解。其中,“双方敌意均弱”、“双方敌意均强”更接近理想状态。国家间关系是一个从无到有的过程,经过了关系产生-关系发展(调整)两个阶段。在接触和互动前,国家间很难有太多善意或敌意,从一开始就彼此认同或势不两立。不过国家间关系具有历史延续性,这种理想型模式在现实中曾出现相应案例(虽然仍旧很少)。更常见的情况是以“一方敌意强,一方敌意弱”为起点开启的螺旋。由于对彼此信息的了解程度不同、认知方式不同、行动逻辑不同、面临的国内国际环境不同,两国的敌意在开始就强弱不同,然后在互动中逐渐调整。②比如,1962年中印边界战争后,印度人对中国抱有较强的敌意,却鲜有中国人对印度抱有较强的敌意。

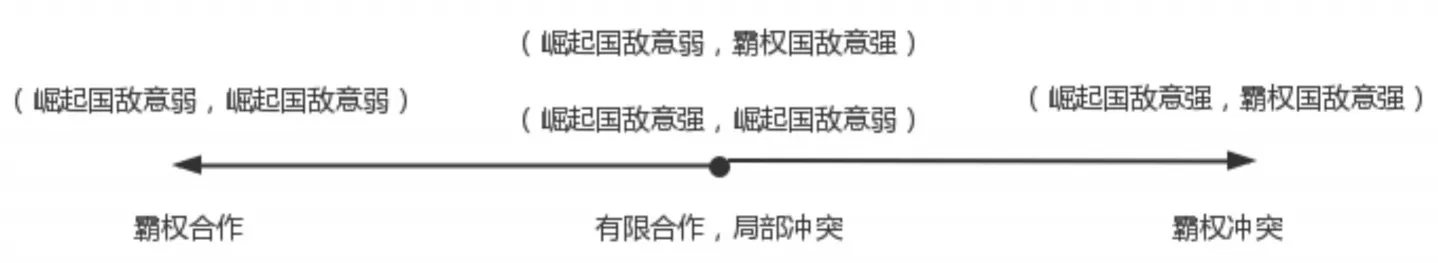

第二个事实是:崛起国-霸权国关系的终极结局不唯一。通过考察理论、历史与现实,可以建立一个静态光谱:在光谱最左端,是崛起国-霸权国关系螺旋发展的最好结果:敌意螺旋消除,善意螺旋建立,③敌意螺旋与善意螺旋遵循同样的逻辑,在本文中两者的表达可以相互替换:善意螺旋可以表达为“敌意的反向螺旋”,或“敌意程度极低的螺旋”;敌意螺旋可以表达为“善意的反向螺旋”,或“善意程度极低的螺旋”。螺旋的善意或敌意是程度差别。霸权合作;在光谱最右端,是关系螺旋发展的最差可能性:霸权冲突。在两者之间,是程度不一的政策选项,如对冲政策、边缘政策和不作为政策等。在历史案例中,崛起国-霸权国关系很难长期维持在“不和不战”状态。④冷战是一个极其有趣的案例。第一,这种不和不战的状态持续足够长;第二,美苏关系呈现一种V型或W型结构,双方不止一次从关系低谷走出。在苏联解体前,美苏关系已经明显改善。从而证明敌意螺旋是霸权竞争者关系变化的自变量。美苏敌意螺旋既有形成也有消解,证明敌意螺旋存在可逆性。这种部分合作、部分冲突的状态呈现出不稳定性,导向任何一边的可能性都存在,即“崛起国敌意强,霸权国敌意弱”与“崛起国敌意弱,霸权国敌意强”既有可能倒向霸权合作,也有可能导向霸权冲突。上述关系的起点与终点相结合,得到图1。

图1 崛起国-霸权国关系逻辑可能性的静态谱系

2.螺旋的过程

这一层是事实性和动态的,探究崛起国-霸权国关系的四种逻辑起点怎样走向各自的终点,即螺旋如何形成。⑤某一案例所处的起点,可能是另一案例经历的螺旋过程。比如,雅典-斯巴达关系经历了从雅典敌意弱、斯巴达敌意强,到双方敌意强的螺旋。而20世纪上半叶的日-英关系经历了从双方敌意弱——日本敌意强,英国敌意弱——日本敌意强,英国敌意强的过程。“崛起国敌意弱,霸权国敌意弱”是双方霸权合作的必经之路。①在本文中,凡涉及到国家并称的案例,均采取崛起国在前,霸权国在后的表达方式,如“德美关系”表示德国是崛起国,美国是霸权国。可能与通常用法不一致,请见谅。在这一节点,双方更倾向于通过机制解决问题,战略示善的成本和风险比较弱,更容易发现对方的示善信号,从而更有可能形成善意螺旋:第一,自身更不倾向于率先采用威胁性政策(人不犯我,我不犯人);第二,对另一方的示善行为极其敏感(投桃报李)。因此,双方行为的威胁性不足,致使敌意螺旋的动力不足,从而导致两国的霸权合作。“崛起国敌意强,霸权国敌意强”是双方关系恶化,迈向霸权冲突的必经之路。在这一节点,一旦出现利益矛盾时,双方由于缺乏战略互信,难以通过机制解决问题,从而战略示善的成本和风险就更高:要想证明诚意,需要足够的让步;让步很可能使对方占据战略优势。因此更可能形成敌意螺旋:第一,自身倾向于率先采取威胁性政策(先下手为强);第二,对另一方行为的解读更加悲观(防患于未然)。从而双方行为的威胁性极强,致使敌意螺旋不断推动,从而导致两国的霸权冲突。

“崛起国敌意弱,霸权国敌意强”在现实中较为常见。在此节点中,崛起国-霸权国关系处于十字路口:如果崛起国战略示善有效,将消解霸权国的敌意,从而转变到“崛起国敌意弱,霸权国敌意弱”的状态,双方进行霸权合作,如20世纪90年代的日美关系;如果霸权国逼迫过甚,使崛起国战略示善失败,崛起国将转向敌意政策,从而导致“崛起国敌意强,霸权国敌意强”的霸权战争,如雅典-斯巴达的伯罗奔尼撒战争。在此节点,双方关系取决于霸权国是否愿意相信崛起国的战略示善。“崛起国敌意强,霸权国敌意弱”在现实中同样存在。同样,这一起点也可走向不同的结局:如果霸权国绥靖成功,将消除崛起国的敌意,转变到“崛起国敌意弱,霸权国敌意弱”的状态,双方霸权合作,如拿破仑战争后的法英关系;如果崛起国贪得无厌,使霸权国退无可退,霸权国将转向敌意政策,从而转向“崛起国敌意强,霸权国敌意强”,双方霸权战争,如二战前的德英关系。此时,双方关系取决于崛起国是将霸权国的绥靖看作是善意还是软弱。

从历史经验看,“崛起国敌意弱,霸权国敌意强”“崛起国敌意强,霸权国敌意弱”两种状态并不稳定,必然经过螺旋走向某种稳定的可能性:要么消除敌意(善意螺旋),霸权合作;要么消除善意(敌意螺旋),霸权冲突。

图2 崛起国-霸权国关系的逻辑起点、动态过程与最终结果

3.螺旋的动力

从崛起国-霸权国关系的螺旋过程可以发现,持续的善意行为引发善意螺旋,持续的恶意行为引发敌意螺旋,从而行为威胁性成为螺旋走向的关键。然而,作为一种现实存在,螺旋类似于一种机械:必须有持续性的动力,螺旋才能形成。不同于膝跳反射那样的“刺激-反应”模式,螺旋不源自于偶然的、短暂的刺激,而是持续的、一段时期内方向总体一致的驱动。崛起国-霸权国关系好转或恶化,不是某个单一事件的影响——在此之前,必然已经发生过了足够类似、程度不同的事件——而是一系列事件的综合结果。那么,是什么因素促使着善意行为或敌意行为的不断出现呢?本文将螺旋的动力分为行为威胁度和权力差距。其中,行为威胁度是核心变量,决定螺旋的发展方向;权力差距为中介变量,调节螺旋形成的速度与规模。

以上述概念为基础,关系螺旋理论建立了两个基本假说。

H1:螺旋发展方向决定崛起国-霸权国关系发展方向。以敌意/善意螺旋为核心变量,崛起国-霸权国形成敌意螺旋,双方迈向霸权冲突;形成善意螺旋,双方霸权合作。当双方敌意都较弱时,难以形成敌意螺旋;当“崛起国敌意弱,霸权国敌意强”时,霸权国接受崛起国战略示善会形成善意螺旋,霸权国拒绝接受则会形成敌意螺旋;当“崛起国敌意强,霸权国敌意弱”时,崛起国满足于霸权国的绥靖政策会形成善意螺旋;崛起国步步紧逼会导致敌意螺旋;只有螺旋发展到双方都敌意较强时,“大国政治的悲剧”才无法避免。

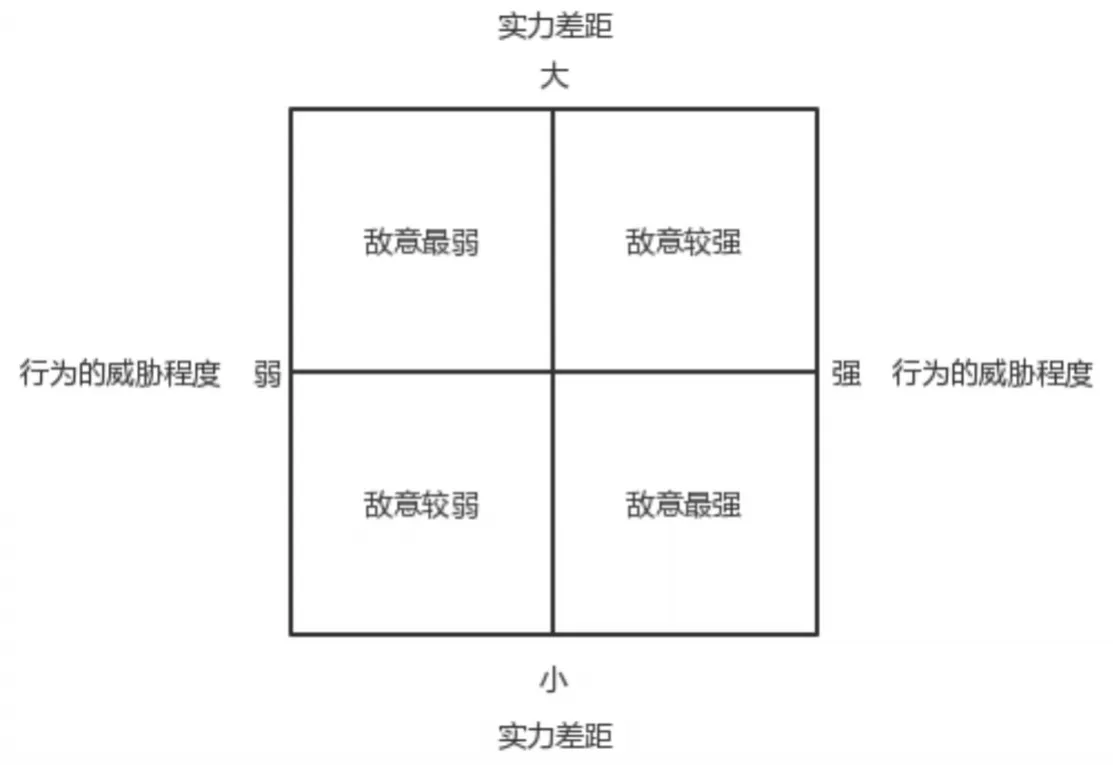

H2:行为威胁度决定敌意螺旋发展方向。以行为威胁度为自变量,以权力差距为中介变量,得出第二个条件性假设。当行为威胁度较低、权力差距较大时,双方敌意均弱,善意螺旋形成/螺旋不会发生。当行为威胁度低,权力差距较小时,权力对敌意放大作用存在但有限,螺旋不会发生。当行为威胁度高,权力差距大时,尽管权力放大作用不明显,但威胁行为本身带来较强敌意,敌意螺旋产生。当行为威胁度高,权力差距小时,高威胁被放大,敌意螺旋形成的速度加快,规模变大。

(二)变量的测量问题

由上可知,行为威胁度与权力差距是解释敌意螺旋与善意螺旋形成的变量。①学界一种常见做法是把“威胁认知”或“收益预期”作为衡量国家政策的指标。本文不打算采取这种衡量方法。第一,尽管在概念中两者是可以区分的,但在实际决策中两者很难区分——无法证明其中有多少成分是威胁认知驱动,有多少是收益预期驱动。比如,霸权国的维持现状偏好,究竟应该用“威胁认知”来解释,还是“收益预期”来解释?第二,威胁认知最终仍需要转化成其他概念。施韦勒将威胁界定为决策者对国家面临紧迫军事伤害的一种预见;辛格认为,“威胁认知=实力评估×意图评估”。其他国家的意图不仅是难以衡量的,而且是可变的、不稳定的。因此,本文赞同杰维斯的观点,意图最终还要转化为行为进行衡量。参见Randall,Schweller,Unanswered Threats:Political Constraints on the Balance Of Power,(Princeton University Press,2006),p.38;罗伯特·杰维斯著,秦亚青译:《国际政治中的知觉与错误知觉》,世界知识出版社2003年版,第40页。行为威胁度和权力差距会对行为体产生刺激信号。其中,行为是自变量,行为威胁度决定螺旋走向;权力是干预变量,权力差距影响螺旋形成的速度与规模。如图3所示,本文将“行为”要素抽象为行为威胁程度的“强”与“弱”。将“实力”要素抽象为实力差距的“大”与“小”。

图3 国家敌意变化的逻辑①对图中任意两个象限进行对比,即可检验行为威胁度与实力差距的作用。如果对比纵向的两个象限(即第一和第四象限对比、第二和第三象限对比),可发现实力差距对敌意程度放大作用。如果对比横向的两个象限(即第一和第二象限对比、第三和第四象限对比),可发现行为威胁度对敌意性质的决定作用。如果对比斜向的两个象限(即第一和第三象限对比、第二和第四象限对比),可递归为前两种对比,可以完整的表现两大因素如何同时作用于敌意。

学界对威胁的概念操作化研究已有一些成果。其中最著名的是沃尔特的威胁平衡论(theory of balance of threat),他将威胁的主要来源归为:综合实力、地缘临近度、进攻性能力和进攻意图。①Stephen M.Walt.The origins of alliances.(Cornell University Press,1990),pp.21-26.除了沃尔特的经典分析,还出现了“威胁认知”这一概念及其相关研究:比如,科恩提出“威胁是对危险的被动预测”;②Raymond Cohen,“Threat Perception in International Crisis”,Political Science Quarterly,Vol.93,No.1,1978,p.95.辛格指出“威胁产生于假定对方具有侵略性企图。”③J.DavidSinger,“Threat-Perception and the Armament-Tension Dilemma”,Journal of Conflict Resolution,Vol.2,No.1,1958,p.94.施韦勒则认为,威胁认知可以来源于客观行为、对于客观能力的推测,以及没有依据的臆想。④RandallL.Schweller,Unanswered Threats:Political Constraints on the Balance of Power.(Princeton University Press,2006),p.38.这些观点与沃尔特的看法基本类似。然而,尽管“威胁认知”是一个在理论上很理想的概念,但这一概念难以操纵化:如杰维斯支持的,行为体的意图不仅无法测量,更可能处于变化之中。⑤Jervis,Robert.“Cooperation under the security dilemma.”World politics,Vol.30,No.2,1978,pp.167-214.因此,衡量威胁认知最终还是要以行为来判断是否产生了威胁认知。比如,韩献栋等判定美国亚太盟友对中国的威胁认知本质上都是行为判断标准:如“是否存在领土争端”“是否与中国崛起存在结构性矛盾”“是否对华具有负面认知”,在案例操作中,作者都是通过该国的行为进行判断得出结论的。⑥韩献栋,王二峰,赵少阳:《同盟结构、威胁认知与中美战略竞争下美国亚太盟友的双向对冲》,载《当代亚太》2021年第4期,第28-66页。因此,威胁认知终究还要落在行为威胁的实践层次。对于国家政策的威胁性,有追随/制衡的二分法、追随/对冲/制衡,或追随/不干预/制衡的三分法;⑦韦宗友.:《制衡、追随与不介入:霸权阴影下的三种国家政策反应》,复旦大学博士论文,2004年4月,第44-55页.有追随/接触/推诿/远离/约束/制衡的分类法;①Randall L.Schweller.Deadly imbalances:Tripolarity and Hitler's strategy of world conquest.(Columbia University Press,1998),pp.51-56.还有追随/接触/包容/绥靖/隐藏/防范/限制/制衡的分类方法。②韩献栋,王二峰,赵少阳:《同盟结构、威胁认知与中美战略竞争下美国亚太盟友的双向对冲》,第39页。尽管这些方法对于评价两国之间政策的敌意或友善程度具有一定价值,但国家在考虑对方的行为是否具有威胁时,并不仅仅从本国的角度出发。通过考察国际关系史,关系螺旋理论认为,崛起国和霸权国考察彼此行为威胁度主要从三个方面出发:针对该国的行为(核心层);针对该国盟友的行为(中间层);针对第三方的行为(边缘层)。越接近核心层的行为,对敌意或善意螺旋的影响就越大,比如日本直接袭击美国在华商船/美国直接经济制裁日本;越接近边缘层的行为,对敌意或善意螺旋的影响就越少,比如雅典远征西西里岛并未严重刺激斯巴达对尼基阿斯和约的信心。许少民对澳大利亚判断行为威胁性标准的解读也印证了本文操作方式的可行性。③该文提出:“澳大利亚的核心国家利益可以分为四环:第一环是确保澳大利亚本土和通往澳大利亚的海上和空中航道的安全;第二环是维护周边地区的安全和稳定;第三环国是维护印太地区的繁荣;第四环维护‘以规则为基础’的国际秩序。”参见许少民:《国家利益、威胁认知与澳大利亚对华政策的重置》,载《当代亚太》2020年第5期,第72-74页。

对于实力差距的概念操作化,综合国力研究也存在相当多的成果,这类研究通常将实力资源等价于实力。比如,摩根索就将军队、自然资源、工业能力、军事准备、人口、民族性格、国民的精神力量、外交水平和政府水平作为国家权力的来源;④Hans J.Morgenthau and Kenneth W.Thompson,Politics among States,(McGraw-Hill,Inc.,1985),pp.31-51.克莱因方程:Pp=(C+E+M)*(S+W)则将人口、领土、经济、军事、国家战略、国家意志作为衡量因素;⑤Ray S.Cline,World Power Assessment:A Calculus of Strategic Drift,Boulder,(Westview Press,1975),p.11.阎学通提出,综合国力=(经济实力+军事实力+文化实力)*(政治实力);⑥阎学通、杨原:《国际关系分析》,北京大学出版社2013年版。胡鞍钢等则建立了一个由八大类、十七小项构成的国家战略资源评价体系。⑦胡鞍钢、郑云峰、高宇宁:《对中美综合国力的评估(1990-2013年),载《清华大学学报(哲学社会科学版)》2015年第1期,第26-39页。综合国力的评价指标,从硬实力逐渐扩展到软实力,甚至还出现了巧实力和锐实力的提法。不过,正如阎学通所指出的,增加实力构成要素和提高衡量方法复杂程度并未能增强实力衡量的准确性。①阎学通:《中国崛起的实力地位》,载《国际政治科学》2005年第1期,第1-25页。然而,学者们对国家间实力的比较并不能等于决策者的认知。决策者没有能力也没有必要以信息化和数据化方式评估国家实力差距。实力差距这一概念操作化最大的困难在于,尽管对于哪些要素影响国家综合国力这一问题上,学者与决策者共识越来越多,但判断实力差距的“大”还是“小”标准,并不取决于学者对各要素的赋值和推论。综上,本文将影响崛起国和霸权国实力差距大小的因素归为三个方面:最直接的因素是军事实力,能否在战争中获胜或者能否威慑对手不敢发动战争,是崛起国/霸权国实力的基础。另两个因素是:内部均衡指标——经济实力,外部均衡指标——盟友实力。上述三个指标影响决策者判断本国与对手的实力差距。

(三)因果机制

如上述,行为威胁度是敌意形成与否的自变量,即行为威胁度越高,敌意越强;威胁度越低,敌意越弱。而权力差距不是敌意形成与否的自变量,权力差距大小与敌意强弱无直接联系。尽管如此,它仍是国家间关系的调节因素,权力差距对崛起国-霸权国关系发挥中介变量作用。从绝对权力角度出发,崛起国/霸权国实力增强导致威胁能力提升,一旦某方采取敌意行为将带来严重的政治或安全后果。因此“威胁能力”本身会增加对方恐惧和不确定性,从而更倾向于采取防范性措施,更容易误解对方防范性措施。这种两难放大了崛起国/霸权国的敏感性和脆弱性。从相对权力角度出发,权力差距缩小会刺激有敌意的崛起国/霸权国采取冒险行为:对充满敌意的对手,选择对自身最有利的对抗契机。必须指出,无论是绝对权力还是相对权力,对敌意的作用都是推波助澜,而非无中生有。在两德统一、英美霸权转移、欧洲协调机制等案例中,绝对权力和相对权力都曾发挥放大作用,但由于行为敌意较低,权力放大作用不明显,敌意螺旋难以形成。而在伯罗奔尼撒战争、英国绥靖德国失败、英美日战争等案例中,同样体现出权力对敌意的放大作用,由于双方敌意较高,导致权力放大作用明显,对敌意螺旋促进作用明显。

如果崛起国-霸权国行为威胁性均较低,即便实力差距缩小,敌意螺旋仍不太可能形成。以冷战末期联邦德国为例:尽管两德统一后实力增加,与美国实力差距缩小,引发美国疑虑。但是德美彼此没有威胁性行为,敌意螺旋难以形成。因此权力差距缩小对敌意放大效应不明显,未形成敌意螺旋。

如果崛起国-霸权国某方行为威胁性较低,即使实力差距较小,敌意螺旋形成可能性仍然较低,即使形成亦可化解。在拿破仑战争后的欧洲,英国与法国实力差距相对较小。英国并未采取预防性战争等方式削弱法国,而是通过吸纳法国加入欧洲协调机制化解其敌意,英法并未形成敌意螺旋。

如果崛起国-霸权国某方行为威胁性较高,即使在实力差距较大情况下,也容易导致难以化解的敌意螺旋。如保罗·肯尼迪在《大国的兴衰》所展示的:二战前美日之间的实力差距极大。②保罗·肯尼迪著,陈景彪译:《大国的兴衰》,国际文化出版公司2006年版,第374-380页。然而日本退出国联、拒不履行非战公约、五国海军条约等一系列公约、扩大侵略战争规模等行径引起并强化美国敌意,而美国不承认政策、废约、石油断供等行为导致日本更加敌视美国。尽管双方进行大量谈判,但敌意螺旋仍未化解。日本偷袭珍珠港,战争爆发。

最后,如果崛起国-霸权国行为威胁性均高,且双方实力差距较小,则敌意螺旋爆发可能性最强,几乎无可避免。伯罗奔尼撒战争是最好案例。一方面,雅典-斯巴达制度差异导致相互敌视。另一方面,在希波战争中雅典崛起和提洛同盟形成给予雅典对抗斯巴达领导的“伯罗奔尼撒同盟”的实力。双方敌意螺旋根深蒂固,又没有任何一方具有压倒性实力从而使对方屈服,其结果只能是长期斗争,直至分出胜负。即使三十年和约和尼基阿斯和约亦未能消解两国敌意螺旋,最终雅典被彻底打败,雅典-斯巴达之争方告一段落。

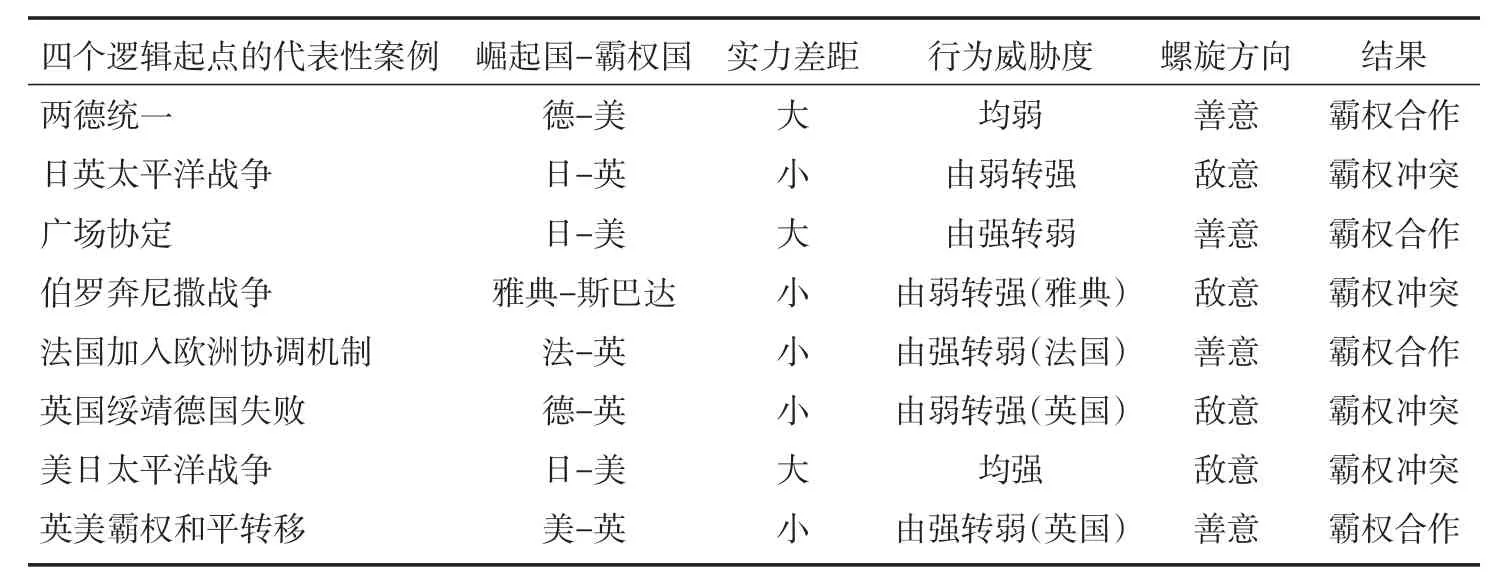

表1 崛起国-霸权国敌意强弱的四种代表性案例

三、案例检验

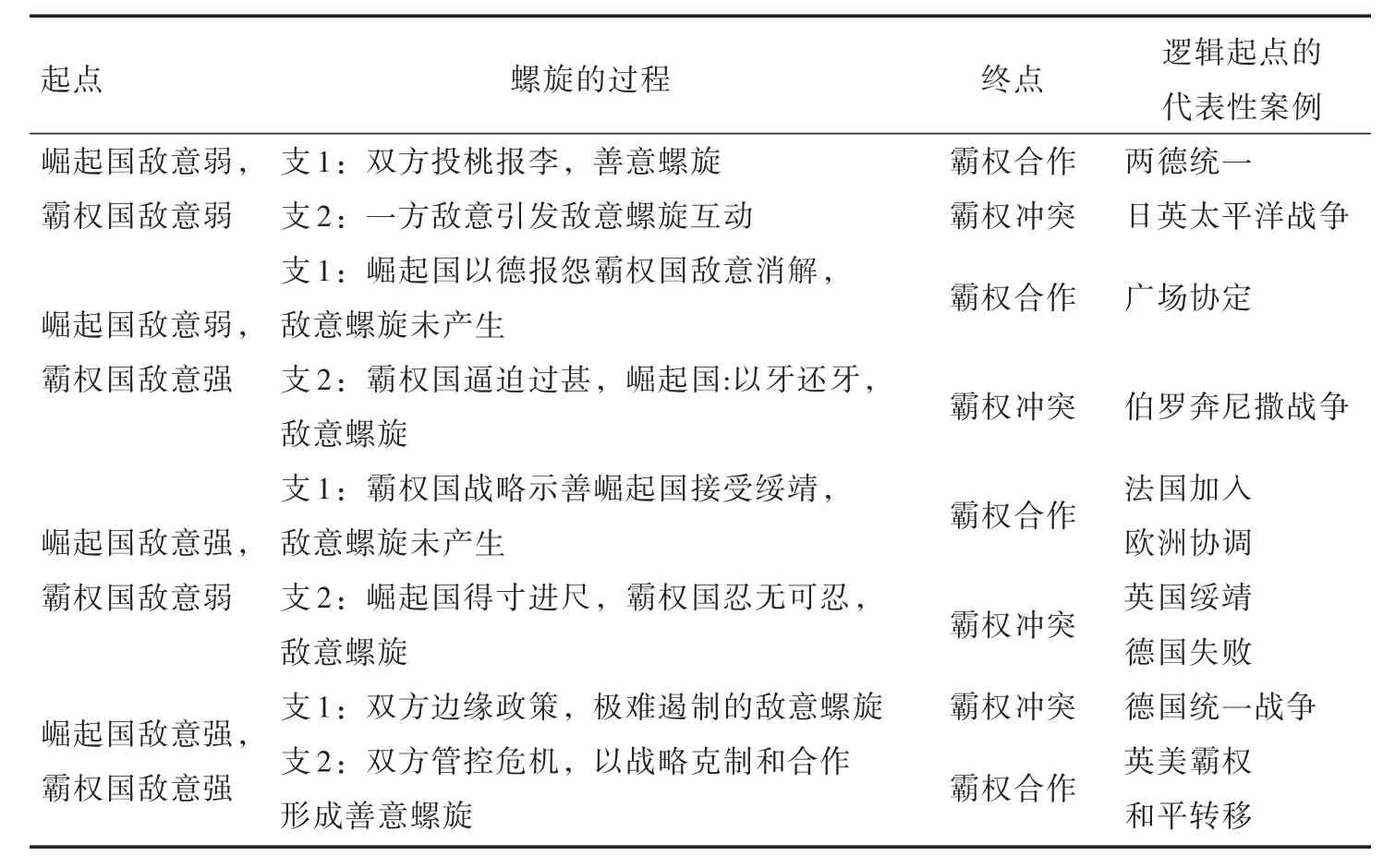

任何理论都应意识到解释力的局限,明确该理论的适用范围。第一,崛起国和霸权国的关系螺旋理论更适用于战略自主性较强的大国,而非所有国家。第二,该理论解释了行为如何形成螺旋,但没有解释在互动之前的行为是如何产生的,①杰弗里·勒格罗在此方面已经做出了相应的研究和贡献。他提出了一个从旧思想崩溃到新思想建立的国家对外政策观转变的机制分析。参见Jeffrey W.Legro,Rethinking the World:Great Power Strategies and International Order。(Cornell University Press,2005),pp.13-16。从本质上是一种阶段性而非完整的动态分析。第三,本文没有从理论上明确“螺旋是否具有可逆性”这一问题(尽管部分论证了螺旋具有可逆性)。这些问题,将在关系螺旋理论的后续研究中重点讨论。在明确局限之后,亦应明确自身的论证责任。该理论应保证对于所有崛起国-霸权国关系案例的适用性,具体包括:螺旋结构的适用性;螺旋过程的适用性;动力解释的适用性。简言之,任何一个崛起国-霸权国案例均应在图2的理论模型中找到自己的位置。根据图2,崛起国-霸权国关系走向的所有逻辑可能性见下表。

表2 崛起国-霸权国关系走向的所有逻辑可能

这些可能性在国际关系现实中的代表性案例与因果机制表如表3。

表3 代表性案例与因果机制

上述案例并非崛起国-霸权国案例的全部,每个案例仅代表一种可能性。而该可能性下还存在其他案例。篇幅所限,案例的深度与广度难以在有限的篇幅中兼得。为了明晰因果机制是如何发挥作用的,本文将选择三个案例:第一个是雅典和斯巴达的敌意螺旋案例,详细阐述作为“修昔底德陷阱”的起源,关系螺旋如何适用于该案例的解释。第二个案例是“美英霸权和平转移”,在该案例中,美英实现了从双方敌意均强到双方敌意均弱的重大历史转变,实现了崛起国和霸权国少有的霸权合作。第三个案例是英日关系的敌意螺旋,从一战到二战,二十年时间里,英日之间从同盟走向战争。该案例呈现了一个从双方敌意均弱到双方敌意均强的过程。美英之间是最容易走向战争的,英日之间是最不容易走向战争的,然而通过不同的行为互动,最终结局却完全相反。第二和第三案例的比较,可以深刻揭示行为、互动与关系结果的因果机制。

(一)伯罗奔尼撒战争:雅典-斯巴达的敌意螺旋

1.案例描述

雅典-斯巴达这一案例是“崛起国敌意弱,霸权国敌意强”这一起点,经敌意螺旋的过程,最终演化成霸权战争结果的一种典型。

第一阶段:雅典战略示善,斯巴达予以羞辱,敌意产生。希波战争后双方曾关系良好,但这种关系因斯巴达的疑惧及其对雅典示善的羞辱而迅速恶化。第一个事件是斯巴达反对雅典城墙重建。在温泉关战役后,雅典城市为波斯人所毁。在战后,雅典重建了卫城城墙,并新建了从雅典到比雷埃夫斯的城墙。另一个事件是斯巴达对雅典先求援又遣返其军队的行为。公元前464年,斯巴达发生大地震。其奴隶阶层黑劳士借机掀起了大规模起义,斯巴达人久攻不克,被迫向包括雅典在内的其他城邦求援。但在援军将至之际,斯巴达人禁止雅典入境,客蒙不得不率军回国。①修昔底德著,徐松岩译:《伯罗奔尼撒战争史》,广西师范大学出版社2004年版,第53页;唐纳德·卡根著,陆大鹏译:《伯罗奔尼撒战争》,社会科学文献出版社2015年版,第18页。这一事件引发了雅典的愤怒,客蒙遭放逐,雅典的亲斯巴达派失势。从此,雅典开始转向战略对抗,敌意螺旋初步产生。

第二阶段:敌意螺旋升级,第一次伯罗奔尼撒战争爆发。公元前460年,同处于伯罗奔尼撒同盟的科林斯和麦加拉因边界争端生战争。在斯巴达不肯干预、麦加拉行将战败的情况下,麦加拉以雅典进攻科林斯为条件,脱离了伯罗奔尼撒同盟,加入了雅典领导的同盟。而不久后,埃吉那也脱离了雅典阵营,加入科林斯阵营。公元前457年,斯巴达正式参战,第一次伯罗奔尼撒战争爆发。最终的结果是,公元前445年,雅典和斯巴达分别代表其盟友签订了《三十年和约》。根据和约,雅典放弃在战争中占领的领土;此外,麦加拉重归斯巴达阵营,埃吉那重归雅典阵营,禁止任何一方的成员国变换阵营,中立国则可以加入任一一方;并规定发生纠纷时,通过仲裁解决问题。①唐纳德·卡根著,陆大鹏译:《伯罗奔尼撒战争》,社会科学文献出版社2015年版,第20-21页。斯巴达在事实上承认了雅典-斯巴达的霸权平等。这次战争因雅典的战略克制和斯巴达的地位承认而结束。然而,双方对彼此权力差距和行为威胁度的认知已经倾向于“势均力敌”,敌意和恐惧在双方的盟友间埋下,为第二次伯罗奔尼撒战争的爆发埋下了伏笔。

第三阶段:善意螺旋的短暂形成与破裂。尽管双方在前445年和约后矛盾重重,但仍竭力避免战火重燃。在前443年的图里殖民地建设中,雅典克制了自身的扩张野心,让伯罗奔尼撒人占据了更多土地;斯巴达和科林斯也没有响应前440年的萨摩斯叛乱。②唐纳德·卡根著,陆大鹏译:《伯罗奔尼撒战争》,社会科学文献出版社2015年版,第23-29页。然而,埃比达姆诺斯引发的科林斯-科基拉战争中,尽管雅典援助中立国的行为不违反三十年和约,但雅典对科基拉的援助和对墨伽拉的禁运仍激怒了科林斯和墨伽拉;雅典在海上的不断扩张也引起了斯巴达人的担忧。尽管斯巴达的国王阿希达穆斯二世试图避免战争,雅典人也派来了使节试图以强硬的态度慑止战争,但在检察官斯提尼拉伊达的鼓动下,斯巴达公民大会决定对雅典最后通牒,要么“解除禁运”,要么“进行战争”。而伯里克利的回应是,“斯巴达人不是诉诸和约,而是诉诸武力来威胁雅典;如果进行了让步,斯巴达就会要求雅典进行更大的让步。”③修昔底德著,徐松岩译:《伯罗奔尼撒战争史》,广西师范大学出版社2004年版,第73页。最终,敌意螺旋逐步升级:埃比达姆诺斯——科林斯-科基拉之争——墨加拉禁运——底比斯进攻普拉蒂亚——第二次伯罗奔尼撒战争爆发。

第四阶段:从以战促和到全面战争再到虚假和平。在战争的初期,雅典和斯巴达有意控制战争的规模,双方并无意摧毁对方的帝国。伯里克利的战争策略是:坚壁清野,避免陆地交战;通过海战侵扰伯罗奔尼撒半岛;迫使斯巴达主战派失势,承认雅典的地位,而缔结和平。④修昔底德著,徐松岩译:《伯罗奔尼撒战争史》,广西师范大学出版社2004年版,第74-75页。而阿希达穆斯二世的策略是:入侵阿提卡,蹂躏其农田,迫使其在饥饿的压力下议和。⑤修昔底德著,徐松岩译:《伯罗奔尼撒战争史》,广西师范大学出版社2004年版,第91-92页。双方的战略都未成功,随着前429年和前426年伯利克里、阿希达穆斯二世相继去世;双方的战略发生变化,战争全面升级。战争在更广阔的地域展开,甚至连双方主要人物伯拉希达和克里昂都在安菲波利斯战役中双双阵亡。于是在斯巴达的普雷斯托阿纳克斯和雅典的尼基阿斯共同努力下,达成了《尼基阿斯和约》。然而这一和约是不稳定的:斯巴达并未归还战略位置极其重要的安菲波利斯,这引起了雅典的不满。而在伯罗奔尼撒同盟内部,科林斯和波奥提亚等国也阴谋唆使斯巴达打破和约。甚至在斯巴达内部,作为新监察官,克里奥布鲁斯和森纳里斯也反对和约。①修昔底德著,徐松岩译:《伯罗奔尼撒战争史》,广西师范大学出版社2004年版,第287页。

第五阶段:雅典打破停战,战火重燃。雅典签订和约是为了收复安菲波利斯,但因斯巴达失信,雅典没有实现这一目标。科林斯对于斯巴达与雅典议和也十分不满,试图煽动阿尔戈斯与雅典结盟,从而促成雅典和斯巴达的重新交战。阿尔戈斯在曼丁尼亚战役中失利,暂时退出了战争。停战期间,雅典公民大会讨论了远征西西里的问题。亚西比得以“叙拉古威胁,雅典帝国需要扩张,战争前景光明”等理由说服了公民大会;尼基阿斯和亚西比得都被任命为指挥官。雅典进攻了拉哥尼亚,和约失效,战争重启。

第六阶段:争霸结束,伯罗奔尼撒同盟获胜。雅典远征西西里犯下了灾难性的错误。战斗意愿强烈、富有才干的亚西比德因国内政治而逃亡,导致反战的尼基阿斯成为军中唯一具有决定权的将领——关键时刻他的一系列失误葬送了雅典远征军和他自身的声誉。雅典损失惨重:重步兵仅剩不到9000,不足伯罗奔尼撒战争前的一半;损失了216艘战舰,仅剩100三列桨战船;战争开始前的5000塔兰同仅剩不到500;尼基阿斯、德摩斯梯尼、拉马库斯、欧律墨冬等经验丰富的将领皆已死亡,亚西比得流亡斯巴达,成为雅典的威胁。②唐纳德·卡根著,陆大鹏译:《伯罗奔尼撒战争》,社会科学文献出版社2015年版,第387页。尽管如此,实力大减的雅典并没有投降和退出战争。雅典赢得了基诺赛马、阿卑多斯、库济库斯、阿吉纽西等战役的胜利,特别是后两次战役,几乎摧毁了斯巴达海军,使斯巴达谴使求和。③唐纳德·卡根著,陆大鹏译:《伯罗奔尼撒战争》,社会科学文献出版社2015年版,第491页;第550页。然而,雅典人并未同意停战,而是将战争进行到底。在波斯人的支持下,斯巴达重整海军。最终在吕山德的指挥下,斯巴达舰队在阿哥斯波塔米战役中突袭成功,俘获了雅典绝大多数舰船。雅典无力重建舰队,最终雅典帝国终结,伯罗奔尼撒同盟获胜。

2.假设检验

雅典与斯巴达敌意螺旋的发展过程,检验了关系螺旋理论的可靠性。一方面,行为威胁度决定关系螺旋的发展方向。敌意行为促进了敌意螺旋形成,善意行为促进善意螺旋形成,在双方互动中得到了检验。作为崛起国,雅典一开始并未对斯巴达抱有敌意。相反,斯巴达对雅典的自助行为表现出战略疑惧;在城邦发生叛乱后,斯巴达又对雅典先求助后驱逐,这使雅典国内的亲斯巴达派失去生存空间。从而由“崛起国敌意弱,霸权国敌意强”升级为双方敌意均强。进而,双方在对方的同盟中煽动叛乱,导致第一次伯罗奔尼撒战争的爆发。而第一次伯罗奔尼撒战争的规模和烈度仍相对较低。随着双方对彼此势力范围和在彼此阵营中地位的书面协定(霸权承认),双方敌意螺旋不再升级,步入了一段时期的低善意螺旋。带来了十余年的和平。由于在第一次伯罗奔尼撒战争中的经验教训,双方了解直接针对对方及其盟友的行为会导致敌意螺旋的升级,在战后双方尽可能避免直接冲突。因此,雅典避免在图里获得太多领地,斯巴达也不支持雅典盟友叛乱。但当和约规定之外的埃努达比诺斯发生科林斯与科基拉的冲突时,这一针对第三方的行为,被科林斯视作敌意的象征,在其鼓动下,斯巴达向雅典发出了最后通牒。第二次伯罗奔尼撒战争爆发。虽然双方一度签订《尼基阿斯和约》。但斯巴达在安菲波利斯问题上的出尔反尔又埋下了新的战争之源:雅典海上命脉仍处于斯巴达威胁之下。斯巴达的这一行为,不仅成为了雅典打破尼基阿斯和约的诱因,也使得自身的承诺不再具有可信性,其直接结果就是库济库斯和阿格纽西战败后,雅典不再同意其和谈请求。三十年和约和尼基阿斯和约的双方让步表明,当霸权得到承认时,善意螺旋开启,双方可以霸权共存;而当本国乃至于盟友成为对方直接侮辱、制裁或攻击时,双方将更多地采取战略示威和战略对抗,使敌意螺旋升级,爆发霸权战争。由于双方的战略敌意行为比善意行为更频繁和有力,从而使双方关系螺旋的建设性动力始终弱于破坏性动力。

另一方面,权力差距也扮演了加速螺旋成型、扩大螺旋规模的作用。雅典建立同盟、修建城墙的行为改变了双方的实力对比和攻防平衡,扩大了伯罗奔尼撒同盟对雅典帝国扩张和民主政体扩散的恐惧。城墙将雅典与比雷埃夫斯港连在一起。长墙约七公里长,将雅典城墙与比雷埃夫斯半岛城墙连成了一个整体防御系统。①雅典采取了双垛“长墙”的形式,长墙使用石灰岩切割成巨大的方砖堆砌建成,墙高约8-10米,双墙之间距离184米宽,中间形成一个重要的用于农耕地和生活的的狭窄土地。参见修昔底德著,徐松岩译:《伯罗奔尼撒战争史》,广西师范大学出版社2004年版,第48页。在攻城技术和工具匮乏的古希腊,这一城墙意味着雅典可以避免陆地决战,想要击败雅典必须击败雅典的海军。围绕着城墙的外交争斗,大大引起了双方的恐惧:伯罗奔尼撒同盟担心城墙导致雅典可以避免陆地决战,而雅典的海军又是如此强大;而雅典也担心,如果不是试图进攻雅典,为何担心雅典城墙影响攻防平衡?一旦对方通过行为发出敌意信号,这种信号及其容易因权力差距而放大规模和形成的速度。作为第二次伯罗奔尼撒战争的导火线,雅典支持科基拉的重要原因是:如果不援助科基拉,雅典将坐视一个充满敌意的科林斯吞并除两者外最大的海军。此外,围绕着战略要地安菲波利斯的外交争夺,雅典趁阿尔戈斯-斯巴达战争进攻拉哥尼亚、雅典在在库济库斯和阿格纽西战役后拒绝斯巴达议和,都与权力差距缩小的战略冒险激励有关。但必须指出,权力差距的干预作用只有在敌意行为的前提下才能实现,如果没有科林斯长期的敌意政策,没有斯巴达在安菲波利斯的毁约,权力对敌意螺旋升级的影响将是有限的。这一点,在之后的案例中得到了更好的检验。

(二)太平洋战争:美英霸权合作与美日霸权冲突

第一个案例检验了行为威胁度与权力差距如何共同作用于关系螺旋的形成。然而,由于两个变量共同发挥作用,仍有必要检验第二个假设,即为何“行为威胁为自变量,权力差距为干预变量。”为此,本文将选择“英美-英日”关系螺旋这一对案例进行对比分析。美英关系以“崛起国敌意强,霸权国敌意强”为起点,经善意螺旋的互动过程,实现了从霸权承认、霸权合作到霸权转移;而英日关系则相反,从双方敌意均弱,经敌意螺旋,完成了从盟友到敌人的关系转变。如卢凌宇所指出的,双案例比较分析不仅具有过程追踪的优势,也可以尽可能排除其他干预因素的影响。②卢凌宇,古宝密:《欧加登战争与国家建构》,载《国际政治科学》2022年第1期,第164-165页。本文选择的双案例比较分析具有如下优势:一方面,研究对象处于同一时空,并且英国在两个国家中直接做出了选择,从而具有案例内比较的优势,避免了跨案例比较误差的影响。两个案例同处于二战世界大战之间,这样排除了国际社会演化对案例的影响;位于同一地理空间,美日位于亚太地区,距离英国本土较远,对英国自治领的威胁也大致相当(日本威胁澳大利亚,美国威胁加拿大);居于同样的国际地位:美国和日本都是崛起国,都是新兴的海洋强国,都谋求在亚太的——而不是欧洲或非洲——主导地位。

表4 日英与美英案例的基本情况

另一方面,两个案例在关系螺旋的结构和变量方面差异显著,可以更好地检验案例的有效性。按照权力差距来看,美国的实力要超过日本;按照行为威胁来看,日本的敌意行为则超过美国。最终,英国选择在亚太霸权的争夺中承认美国,拒绝日本,最终的结果检验了行为威胁度要素比权力差距要素更为关键。此外,由于美英关系从双方敌意均强发展为善意螺旋,日英关系由双方敌意均弱发展为敌意螺旋,这一比较还提供了最不可能案例的实现,继续说明了行为威胁度的重要性,也间接指出了螺旋的可逆性,为崛起国与霸权国关系的超越提供了可能路径。

表5 日英与美英关系螺旋走向与结局

1.美英关系的善意螺旋

美英双方的关系以双方敌意均强为起点。尽管同属盎格鲁-撒克逊国家,但前宗主国英国对其前殖民地美国的政策在19世纪上中叶大多数时间并不友好。

首先,在领土和主权问题上,美英是互有敌意的。在拿破仑战争中,英国对美国的贸易禁令引起了1812-1814年的英美战争。在战争中,英国纵火焚烧了包括“白宫”在内的华盛顿特区,作为对美国在约克放火的报复;而美国试图夺取加拿大,将英国完全驱逐出美洲大陆。在这场势均力敌的较量之后,缅因州、新不伦瑞克和俄勒冈等领土争端问题又成为双方矛盾的焦点。①参见N.Van Sang.“The British-American diplomacy in searching for the Northeast boundary in Maine and New Brunswick,1820-1846”,Study and Articles,2018,pp.35-48.在1844年的美国大选中,美国甚至提出了“54°44′,否则就开战”的口号。不过,由于国务卿韦伯斯特的战略克制,双方还是和平解决了包括俄勒冈问题在内的领土争议。而在1861-1864年的美国南北战争中,英国不仅承认美利坚联盟国(以下简称南方)的交战国地位;还对南方进行了海军的直接援助,并允许个人或团体对其进行财政支持。②参见 Peter J.Hugill.“The American Challenge to British Hegemony,1861-1947,”Geograph⁃ical Review,2009,Vol.99,No.3,pp.403-425.然而,美国政府保持了非常强大的战略自制力,并未参与到欧洲的政治事务中,与英国的对手一起“均衡”美国,而是靠外交努力,不仅很好地解决了国家领土和主权问题,美英关系也有所改善。

南北战争后的美国建立了强大的陆海军,也扫清了国内资本主义发展的障碍,美国国力增长,迅速崛起。美国不干预欧洲事务的一贯立场,使英国没有感受到来自于美国崛起的威胁。不过1895年的英属圭亚那和委内瑞拉的领土纠纷,却给英美两国带来了外交危机。委内瑞拉请求美国帮助调节领土争端,克利夫兰政府要求英国同意就此事进行仲裁。这一危机的核心是,英国是否承认“门罗主义”在美洲的适用性问题。尽管英国最初态度强硬,但在国内主张对美妥协的压力和美国的战争威胁下,英国最终同意了进行仲裁。委内瑞拉危机的解决,③委内瑞拉危机中,英美双方的分歧包括:1.门罗宣言地位问题。英国认为该宣言不具备国际法地位,英国无需接受美国仲裁。美国认为,门罗宣言即美洲事务的国际法,美国为维护门罗宣言不惜一战。2.是否承认“尚伯克线(The Schomburgk Line)”作为委内瑞拉和英属圭亚那的领土边界。1899年,在美国的调节下,其最终结果是:英国承认门罗主义的地位;获得争议地区的90%左右的领土。委内瑞拉获得了奥里诺科河(the Orinoco River)的完全主权。一方面标志着英国承认了美国在美洲的地位,另一方面也形成了英美双方的争议问题通过仲裁的形式,尽可能以法理依据和程序正义进行解决的矛盾解决机制。

从此,英美关系进入敌意削弱、善意累积的螺旋。英国回应美国更多善意:在1897年阿拉斯加边界争端、1898年美西战争、1899年“门户开放”政策等问题支持美国,并明确指出美国不适用于海军“两强标准”、英日同盟不针对美国。①Jason Davidson and Mira Sucharo,“Peaceful power transitions:The historical cases,”in Charles.Kupchan eds,Power in transition:Thepeaceful change of international order,(United Nations University Press,2001),p.106.而美国则继续促进善意螺旋:在摩洛哥危机中支持英法、在第二次战争中善意中立。英国支持美国在美洲的主导地位,而美国则支持英国维护在欧洲和非洲的殖民霸权、海上霸权,完成了对彼此的“霸权承认”。此后,在一战和二战的过程中,美国坚定地为英国及其盟国提供财政和军事援助。在一战后期,俄国退出战争的不利情况下,美国加入欧洲战场,稳定了战局,最终赢得了第一次世界大战。在二战前期,法西斯德国横扫欧洲的情况下,美国又站在同盟国一边,成为欧洲战场和太平洋战场的支柱力量。双方完成了守护“凡尔赛-华盛顿”秩序的“霸权维护”。二战后,当英国实力消耗过大,无法再维持其秩序后,英国选择坚定地站在美国一边,将保护希腊和土耳其的义务转交美国,完成了“霸权和平转移”。

2.日英之间的敌意螺旋

日英关系则是以“崛起国敌意弱,霸权国敌意弱”为起点,经敌意螺旋的互动过程,最终从英日同盟走向了太平洋战争。双方关系以崛起国敌意弱,霸权国敌意弱为起点,最终经过敌意螺旋,转变为霸权冲突。自1894年《英日通商航海条约》签订后,伴随着炮舰外交而来的英国在日本的法外治权正式废除。甲午战争后,三国干涉还辽,而英国并未向日本施压。这一动态使日本意识到英日同盟的可能性。经过不断的试探和外交谈判,英日第一次同盟条约于1902年1月30日在伦敦签订。条约主要内容包括:1.双方在中国和朝鲜的利益受到别国侵略或因内部骚乱造成损失时,任何一方均可采取必要的措施;2.缔结国的一方如与其他国家发生战争时,另一方应严守中立;3.如同盟国一方与两个或两个以上其他国家作战时,另一方应给与军事援助,媾和时也须与同盟国协商;4.还规定了保障双方在中国和朝鲜的利益。英日同盟具有双重性质:英国承认了日本的大国地位(霸权承认),并鼓励其与沙俄在远东竞争;日本则与沙俄对抗,客观上遏制了沙俄在远东的扩张,在英俄矛盾中站在了英国一方,有助于英国维护自身的殖民霸权(霸权维护)。这一友善起点在第二次和第三次英日同盟中得到了巩固。第二次英日同盟规定,日本承认英国在印度的特殊权益,以及英国为保护英国属地而采取的必要措施的权利。而英国承认日本在朝鲜有政治、经济、军事上的特殊权益,并认同日本为增进、保护这种权益所采取必要措施的权利,并承诺在日俄战争中对日本善意中立。第三次英日同盟则加入了关于英美仲裁条约的条款。①Anglo-Japanese Alliance,http://eprints.lse.ac.uk/6884/1/Anglo-Japanese_Alliance.pdf日本对此并无异议,在一战中加入了对德作战,接管了德国在中国山东和太平洋岛屿上的殖民利益。

尽管第三次英日同盟加入了同盟不适用于美国的条款,使英日关系有所降温,但整体而言,英日的霸权合作仍处于一个较好的状态。但这种状态逐渐因一系列双边互动而向敌意螺旋转变。首先,作为一战的胜利方,日本提出的“种族平等案”遭到了巴黎和会的拒绝。②李文明:《巴黎和会日本“种族平等”提案与日裔美国移民问题探析》,载《中北大学学报(社会科学版)》2014年第3期,第18-19页。尽管日本代表牧野伸显多次对内容的名称进行修改,但英联邦,特别是澳大利亚表达了强烈的反对意见,最终种族平等没有以任何形式写入巴黎和约。第二,1922年的华盛顿会议,是对日本谋求太平洋霸权的重大打击。③史桂芳:《第一次世界大战前后日本对外扩张与东亚格局之变动——以华盛顿体系为中心的考察》,载《世界历史》2012年第4期,第12页。具有明确义务的英日同盟被四国条约取代;日本海军规模被五国海军条约限制;在九国公约上,日本所主张的二十一条、在中国山东的特权均被否定。日本独占中国的企图被联合抵制。在华盛顿会议上,尽管英国曾试图以“美英日同盟”的形式维持英日同盟,但在美国和加拿大的反对下,还是取消了英日同盟。这标志着英国在即将到来的太平洋霸权竞争中选择站在美国一边。第三,在伦敦裁军会议上,日本要求获得与英美相同规模的海军,这一要求再次被否定。日本随即宣布退出海军协定,各国相继展开海军军备竞赛,日本对美英的敌意进一步上升。第四,日本发动九一八事变,制造“伪满洲国”。国际联盟派遣的李顿调查团,得出“东北是中华民国一部分”的结论。④参见Joseph O’Mahoney,Denying the Spoils of War:The Politics of Invasion and Non-rec⁃ognition(Edinburgh University Press ,2018),pp.33-73.尽管这份报告书对日本多加维护,但日本仍认为受到英法操纵的国联的侮辱,最终决定退出国联。⑤武寅:《从退出国联看日本外交的失败》,载《世界历史》1992年第4期,第31页。由此,日本和英国已经完全不具备善意螺旋发展的可能性。第一,英国以维持自身的海军地位为核心目标,日本则欲挑战之。第二,英国以维护凡尔赛体系和国联权威为外交目标,日本则退出之。第三,日本不仅在中国谋求利益的独占,还试图与德国、意大利结盟,这进一步引起了英国的担忧和不满。而日本表现出的扩张倾向和野蛮行径,也破坏了自身的形象。最终,日本在亚洲侵略的扩大化引起了美国的经济制裁和石油禁运,组成了对日本的所谓“ABCD”包围圈。日本最终选择偷袭英国远东舰队,进攻英属东南亚殖民地。

3.对比分析

尽管美英关系以双方敌意均强为起点,但由于双方建立了仲裁模式管控分歧,对彼此的霸权区域予以尊重,双方完成了从霸权承认到共同维护霸权再到霸权转移的过程。而尽管日英关系以双方敌意均弱为起点,但由于英日同盟的瓦解以及日本相继退出重要的国际协定,导致双方矛盾再无法通过常规手段进行调节,敌意螺旋的规模再无法控制。

从英国的立场出发,如果以权力差距和发展趋势来衡量美国和日本的威胁,显然美国对英国霸权的潜在威胁要强于日本。①保罗·肯尼迪著,陈景彪译:《大国的兴衰》,国际文化出版公司2006年版,第374-380页。但从实际行为来看,尽管美英之间也有矛盾,但很少发展到经济制裁、外交危机或战争威胁的程度,通常通过两国的仲裁机制即可解决问题。为何英国和日本之间的敌意螺旋会源源不断地产生呢?为何英国选择支持美国成为太平洋霸权,而不是巩固英日关系呢?事实上,澳大利亚和新西兰一直在促进英日同盟延续,这可以使它们免遭日本侵略。②Eliot to Curzon,Foreign Office 371/5361,1920/12/12,No.462。

最核心的因素是美日行为威胁度的差异。第一,美国奉行“孤立主义”,而日本则与之相反,奉行进攻性的“大陆政策”。除在美洲的排他性地位之外,美国在亚洲奉行所谓“门户开放政策”,并不试图独占中国。而日本在寻求领土扩张,觊觎英法在东南亚的殖民地,并通过“二十一条”独占中国。第二,美国倾向于霸权维护,日本倾向于霸权挑战。在19世纪后半叶,英国曾经在美国南北战争中支持南方,但美国政府并未因遭到霸权国的敌视而选择与英国的欧洲敌人相接近。日本则与其相反,在遭到霸权国敌视后,迅速与具有强烈修正主义倾向的德国、意大利相接近。而从日本的角度来说,英国的行为也具有“威胁”:不仅否定其地位追求,把控其经济命脉,而且在国际舆论中也处于被孤立的对象。这种被蔑视和被孤立引发日本强烈不安,以至于日本认为一场战争已不可避免。

四、结论

本文分析了崛起国-霸权国关系的所有逻辑可能、从起点到终点的动态过程以及驱动关系变化的持续性原因。从逻辑可能看,霸权冲突并非两者关系宿命。当崛起国-霸权国敌意都较弱时,可以维持友善关系。当其中一方敌意强时,仍有改善关系的可能性。即使在双方敌意都强时,敌意螺旋仍不是不可避免的。因此减少敌意行为是避免关系恶化的必由之路,霸权国在避免敌意螺旋问题上与崛起国具有同等的责任。从动态过程看,行为是影响敌意螺旋是否产生的核心。行为威胁度较低时,由于基数小,权力差距的放大作用不足以支撑敌意螺旋;行为威胁度较高时,权力差距的放大作用将得以显现,极可能产生强烈敌意螺旋。“行为威胁度高,权力差距小”是崛起国-霸权国关系最危险的状态:既有可能因为行为威胁高先发制人,又有可能因权力差距小铤而走险。因此,控制行为是消除敌意或维持较低敌意的必然选择。一个本来就有侵略野心的国家可能会因为强大撕下和平假面,但一个致力和平发展的国家绝不会因强大而率先点燃战争引信。

学界应在逻辑和经验两个层面重新讨论修昔底德陷阱。该假设与“修正主义国家”理论表现出强烈的对崛起国的偏见。这一偏见有三个来源:经验主义的路径依赖、秩序主导者的话语建构、传统结构理论的维持现状偏好。霸权国的偏见本身就是在塑造崛起国-霸权国的二元对立,认识到自身的偏见是超越宿命的第一步。通过探究崛起国-霸权国关系所有逻辑可能性,可以发现为数不少的经验异例,也指出两国关系转变的可能性和路径。

学界应警惕国际关系理论界和政策界的结构主义倾向。无论是权力结构还是文化结构,结构主义理论都显示出对于现实的服从性和适应力;但承认其作用是为改变现实,而非陷入路径依赖的惯性。无论是霸权国还是崛起国,都应与其他国家和国际社会的文化相互兼容,互相尊重。崛起国应当尊重现有的国际共有文化,在物质性崛起的同时调整好与霸权国和其他国际成员的关系;霸权国也应正视国际关系调整的现实,通过机制性对话而非单边施压处理与崛起国的关系。如果将现实主义奉为金科玉律,可能走向“自我实现的预言”,在权力政治的永劫中无法自拔。施动者在结构面前并非无能无力,结构本身亦非一成不变。这种改变源于施动者对更光明未来的追求。

学界应当关注的不仅是崛起国-霸权国关系。权力决定论有这种风险:将权力相近国家的矛盾夸大到无可避免,将权力差距较大国家的矛盾缩小到无关痛痒。在国际现实中却并非如此。实力强大的国家对实力弱小的国家并不能为所欲为,由于行为不当所引发的小国敌意并非少数。因此,霸权国与崛起国都应提高警惕,避免自身行为给其他国家造成误解而导致敌意产生。在与诸多国家的关系相对紧张的情况下,如何处理与各类国家的关系,对崛起国和霸权国都至关重要。如阿什利所言:“国际关系中大国崛起的目标不是单纯的物质实力的迅速赶超——这应是水到渠成、实至名归的自然结果——其本质是一种社会性关系和身份的再造。”①秦亚青主编《西方国际关系理论经典导读》,北京大学出版社2009年版,第307页。崛起国和霸权国关系到底是命中注定,还是事在人为?在敌意螺旋走向无法挽回的结局之前,崛起国和霸权国的命运还掌握在自己手里。