土地资源错配对中国农户“加总”全要素生产率的影响研究

张 琛

(中国社会科学院,北京 100006)

一、问题的提出

农业全要素生产率已经成为学术界和政策层面判断一个国家(地区)农业经济发展质量的重要指标(McMillan et al.,1989;Gautam et al.,2015)。2018年3月,习近平总书记在参加十三届全国人大一次会议山东代表团审议时明确指出,要“提高农业创新力、竞争力、全要素生产率,提高农业质量、效益、整体素质”。全要素生产率是中国经济增长的重要驱动力,越是在更高的经济发展阶段,越是需要依靠提升全要素生产率来实现经济增长。作为中国农业生产经营的重要主体,如何提升农户的全要素生产率显得尤为重要。

值得注意的是,当前中国农业全要素生产率增速呈现出放缓的趋势(Gong,2018),不同农户之间的全要素生产率也存在着较大差异(许庆,2013)。那么,农户与农户之间农业全要素生产率产生差异的原因是什么呢?现有研究对这一问题进行了有益的解释。一般来说,提升农户全要素生产率具有两种路径:一是技术进步,二是要素配置效率改善。农户与农户之间技术进步率相差无几,导致全要素生产率存在差异的主要原因是农户的要素配置效率不同(许庆,2013)。李谷成等(2007)对湖北省微观农户面板数据的研究表明,农户的要素配置效率与全要素生产率显著正相关。Key et al.(2008)通过对美国生猪行业全要素生产率分解发现,配置效率是影响全要素生产率的重要因素。Deininger et al.(2014)基于中国六省微观农户数据研究发现,要素配置趋于合理化有助于提升农户生产率水平。农户在农业生产过程中的要素配置是多要素联合配置的行为(杜鑫,2013)。土地要素作为农户农业生产中最为重要的生产资料,农业生产中农户要考虑到的是如何实现与自身经营面积相匹配的劳动力和资本投入。换句话说,农户要素配置合理性的落脚点是土地要素的合理配置。朱喜等(2011)认为消除农户全要素生产率扭曲的关键因素是土地要素,如果农户拥有更多的土地,就可以在一定程度上更好地实现规模经营,改善资本和劳动的配置效率。严金明等(2020)指出提高土地要素配置效率是深化土地要素市场化改革的关键。刘同山等(2021)的案例分析表明,调动农民及其他市场主体的参与积极性能够显著提升土地利用效率。从上述文献分析中可得出,提升农户全要素生产率的关键在于如何实现土地要素的合理配置。

近年来,中国农户呈现出不断分化的态势,具体表现为非农户比例不断增长、纯农户比例持续缩小,兼业农户成为农户的主流类型(张琛 等,2019a)。由于农业生产的比较效益低下,许多农户家庭青壮年劳动力选择进城务工,放弃对土地的精耕细作,随之而来的便是土地资源该如何配置的问题?当前,农户对土地要素配置面临着“种什么”和“谁来种”的问题。根据Hsieh et al.(2009)的研究,在土地要素得到最优配置的状态下,不同要素的边际产出应该是相等的,如果土地边际产出在不同情形下存在差异,则意味着农户土地要素存在“错配”。那么,如果解决了不同情景下的土地资源错配,分别能够实现农户“加总”全要素生产率多大幅度的提升?针对农户土地资源配置的不同情景,在全面推进乡村振兴战略的大背景下,政策层面又该如何制定出对策呢?

已有研究中,关于土地资源配置与农业“加总”全要素生产率二者之间的关系得到了广泛关注。例如,Adamopoulos et al.(2014)基于菲律宾的微观农户数据,研究发现土地要素的配置不当阻碍了农业“加总”全要素生产率的提升,消除要素扭曲能够实现农业全要素生产率增加17%。Chen et al.(2017)建立两部门一般均衡模型探究了土地配置对农业“加总”全要素生产率的影响,发现有效解决土地配置不当问题能够提升42%的农业“加总”全要素生产率。Restuccia et al.(2017)、Ayerst et al.(2020)研究表明,如果能够实现土地要素的合理配置,马拉维和越南农业的“加总”生产率将会增长2.6倍和68%~80%。陈训波(2012)基于2004—2010年中国省级面板数据对农业资源配置扭曲情况进行分析,结果表明消除要素扭曲能够实现农业全要素生产率增长6%~36%。Adamopoulos et al.(2017)基于1993—2002年农业部全国农村固定观察点数据,发现土地要素扭曲的消除可以促进农业“加总”全要素生产率增长40%~120%。盖庆恩等(2017)基于2004—2013年农业部全国农村固定观察点数据研究发现,如果土地要素能够得到有效配置,农业部门的全要素生产率将会提高1.36倍。Han et al.(2018)基于CFPS 2012数据研究发现,如果土地要素得到再配置,可以实现农业产出水平增长26%~151%。

现有针对中国土地资源配置与农业“加总”全要素生产率的研究存在以下几个方面的不足:一是仅从土地流转的视角探究农户土地资源实现合理配置对“加总”全要素生产率的影响程度,忽略了“种什么”的问题;二是缺乏对农户异质性的探讨,忽略了不同规模的农户土地资源配置对“加总”农业全要素生产率的影响;三是数据使用可能存在偏误,进而导致估计结果有偏。

针对已有研究的不足,本文采用如下方式尝试解决:第一,借鉴Hsieh et al.(2009)提出的资源错配分析框架,以土地要素边际产出价值的离散程度衡量土地资源错配程度,分别从土地“种什么”和“给谁种”两种配置情形探究农户土地资源错配对“加总”全要素生产率的影响,并进一步将种地农户进行规模划分;第二,基于2004—2015年全国农村固定观察点九省农户面板数据,采用期初土地面积、期末土地面积、土地块数和房屋面积四个指标,以期能够降低全国农村固定观察点面板数据衔接偏误的问题。

二、理论分析与研究设计

(一)土地资源配置与农户全要素生产率的理论分析

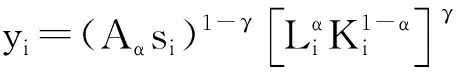

本文借鉴Restuccia et al.(2017)、Adamopoulos et al.(2017)和Chen(2020)的农户生产分析框架以及Lucas(1978)提出的价值增值生产函数模型,认为农业生产率较高的农民可获得的生产技术是可变投入,表现为规模收益递减。如式(1)所示:

(1)

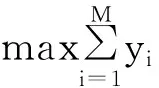

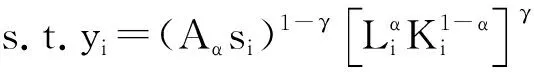

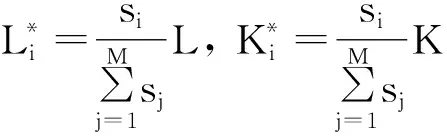

式(1)中,y表示价值增值;s表示不同农户的农业生产能力;L表示土地;K表示资本;α表示土地在农业生产中的相对重要程度;γ是控制农场规模报酬的参数,主要反映农场的规模报酬,1-γ表示劳动收入份额;αγ和(1-α)γ分别表示土地收入份额和资本收入份额。需要说明的是,式(1)虽然不同于常见的农业生产函数,但本质仍是C-D生产函数。按照Restuccia et al.(2017)、Adamopoulos et al.(2017)和Chen et al.(2017)的研究,本文将变量价值增值、土地和资本按照家庭从事农业生产的劳动投入天数进行标准化处理。社会计划者的目标是实现加总产出水平最大,受生产函数约束和要素投入约束,如式(2)所示:

(2)

式(2)构建拉格朗日函数分别求一阶条件,可以得出土地和资本的最优配置状态,如式(3)所示:

(3)

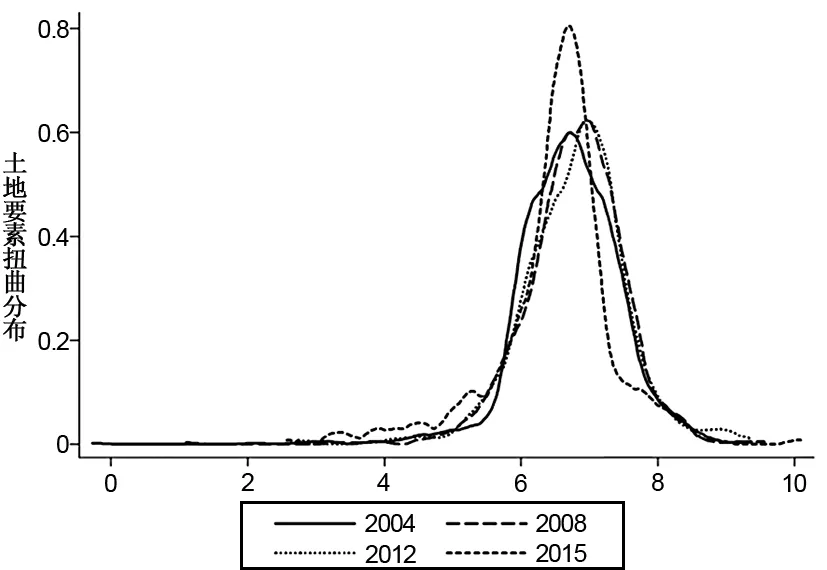

由此可以得出加总的农业生产函数,如式(4)所示:

(4)

(5)

(6)

式(5)和式(6)中,MRPL和MRPK分别表示土地和资本的边际产品价值。农业生产中不同农户之间土地和资本的边际产量和平均产量并不相同,而是随着各个要素的“扭曲税”相对于产出的“扭曲税”成比例变化。农户的全要素生产率TFP受到“扭曲税”的影响,与土地和资本要素的边际产出的几何平均值成正比。当农户土地要素扭曲配置状况得到改善时,土地要素的“扭曲税”减少并趋于0,农户土地要素的边际产出水平得到提升。加总后的农户全要素生产率可以表示为式(7):

(7)

(二)数据来源及样本筛选

本文采用2004—2015年农业农村部全国农村固定观察点九省农户面板数据,主要有以下两个方面原因:第一,从经济发展水平上看,这九省基本包括了农业经济发展水平高、中、低三个不同层级;第二,从区域分布上看,这九省涵盖了中国东部、中部、西部和东北四大区域。因此,本文的研究样本具有较强的代表性。

表1 研究样本分布

三、实证结果

(一)参数校准

考虑到本文的研究对象为农户“加总”全要素生产率,涉及的农户农业生产的作物类型涵盖全国农村固定观察点所有种植类作物,需要将粮食作物、经济作物和园地作物进行加总。按照式(1),本文首先计算全国农村固定观察点2004—2015年九省农户农业生产过程中的单位劳动力的价值增值情况,即农业总收入与中间投入品金额的差值。农业总收入为农户各种农作物的销售量与其销售价格的乘积;中间投入品金额为农户各种作物生产过程中所投入的化肥、农膜、农药、柴油等中间投入品金额的加总。本文采用永续盘存法测算农户资本存量,如式(8)所示:

K=(1-δ)K+I

(8)

式(8)中,δ为固定资产折旧率,按照孔祥智等(2018)对农业资本测算折旧率的设定,取5.3%;选取全国农村固定观察点问卷中第七部分“家庭全年收支情况”中的“购置生产性固定资产支出”作为永续盘存法中农户每一年的生产性固定资产投资额I。农户每工日价值增值、资本存量以及土地经营面积的测算结果如表2所示,所有数据均以2003年为基期进行了价格指数平减。

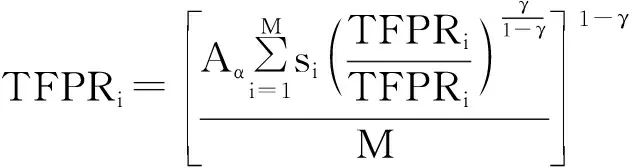

表2 农户每工日价值增值及要素投入情况

表2报告了农户单位劳动力的价值增值、资本存量投入额以及土地经营面积的结果。从产出角度来看,2004—2015年间,样本农户的每工日价值增值在增加,由2004年的50.433元/日增加到2015年的61.045元/日。从投入角度来看,土地要素投入基本不变,稳定在0.07~0.09亩/日;资本要素投入与要素产出增长趋势相似,从2004年的42.767元/日增加到2015年的75.006元/日。这说明当前中国农户单位劳动力的资本存量不断增长,也意味着农户的资本有机构成比例不断上升,这与孔祥智等(2018)的测算结论相一致。

为了测度农户土地资源错配对“加总”全要素生产率的影响程度,依据理论分析,需要得知劳动力、土地和资本三种要素收入份额的参数数值,即α和γ。已有研究中,少数学者如伍山林(2016)和盖庆恩等(2017)均采用生产函数估计的方式对不同要素的收入份额予以测度。而大多数学者如Lagakos et al.(2013)、Adamopoulos et al.(2017)和Chen et al.(2017)则是借鉴了Valentinyi et al.(2008)的研究,将劳动力、土地和资本三种要素的收入份额分别设定为0.46、0.36和0.18。本文以此要素份额作为校准的基础,并利用其他学者提出的不同要素份额进行稳健性检验。

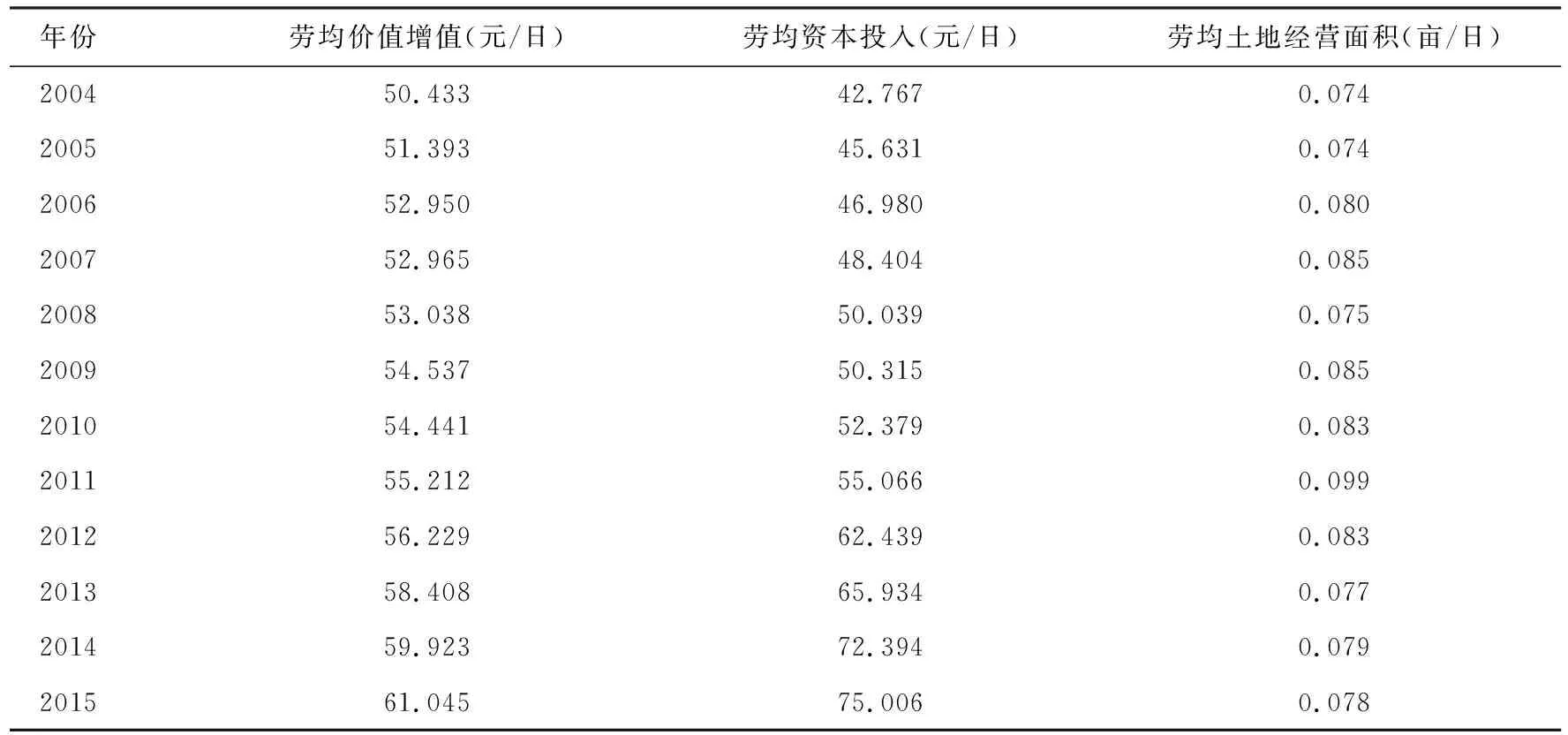

确定了校准参数后,土地要素扭曲程度的核密度曲线分布情况如图1所示。从图1可以看出,农户土地要素扭曲的核密度分布符合正态分布,而且土地要素边际产出的离散程度呈现出不断上升的趋势,从2004年的0.768增加到2015年的0.891,这说明当前农户土地要素配置的扭曲程度在不断增强。

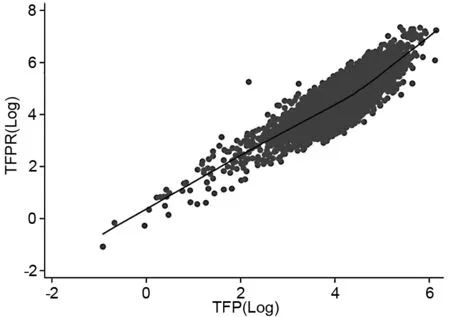

图2报告了全要素生产率离散程度与农户全要素生产率的分布情况。从图2的结果可以看出,全要素生产率离散程度(logTFPR)与农户全要素生产率(logTFP)正相关,二者的相关系数从2004年的0.828增加到2015年的0.911,且均通过了1%水平下的显著性检验。这表明,当前全要素生产率离散程度越高的农户,农业生产中也面临着越高程度的要素扭曲。因此,土地要素的合理配置能够实现农户“加总”全要素生产率水平的提升。

图1 农户土地要素扭曲核密度分布情况

图2 农户全要素生产率离散程度与全要素生产率分布情况

进一步,本文将农户价值增值生产函数中涉及的各个变量进行加总,测度农户土地要素得到有效配置时促进农户“加总”全要素生产率提升的幅度。具体测算公式如下所示:

E=Y/

Y-1

(9)

式(9)中,Y表示实现有效土地要素有效配置下的产出;Y表示农户实际产出;按照Lagakos et al.(2013)、Adamopoulos et al.(2017)、Chen et al.(2017)和Restuccia et al.(2017)的研究,E表示农户全要素生产率提升幅度。

根据式(9),本文计算了基准回归下的效率提升,计算结果如表3所示。

表3 不同年份农户“加总”全要素生产率改进情况

由表3可见,消除土地要素配置扭曲能够实现农户全要素生产率提升22.6%,这低于盖庆恩等(2017)的研究结论。分年份看,农户“加总”全要素生产率提升幅度总体上呈现出逐年下降的趋势,从2004年的28%逐步下降到2015年的15%。得益于党和政府的各项惠农强农政策,尤其是农业社会化服务的大力开展,农户要素的配置日趋合理。但近年来土地要素对农户全要素生产率的效率改进效果不断减弱,主要原因是城镇化进程的加快导致农户出现分化,具体表现为非农户的比例快速上升和纯农户比例不断下降,兼业农户成为农户的主流类型(张琛 等,2019a)。兼业农户的农业生产大多雇佣劳动力,雇工成本的上升逐步压缩农业经营效益,这也是影响全要素生产率的重要因素。

(二)不同情景下土地资源错配与农户“加总”全要素生产率提升

当前农户土地资源配置存在以下两种情景,即土地“种什么”和土地“谁来种”。在基准校准模型的基础上,本文进一步测算两种情景下土地要素得到有效配置对“加总”全要素生产率的提升情况。

土地资源配置情景一:土地“种什么”。本文将农户种植类型按照要素投入划分为土地密集型农作物和劳动密集型农作物。其中,土地密集型农作物如小麦、水稻、玉米等,而劳动密集型农作物如蔬菜、水果等。本文首先将全国农村固定观察点农户所有种植作物的播种面积进行加总得到总播种面积,再将土地密集型农作物播种面积占总播种面积的比例大于50%的农户定义为以土地密集型农作物生产为主的农户,反之则是以劳动密集型农作物生产为主的农户。根据式(9),土地密集型农户与劳动密集型农户对“加总”全要素生产率的提升幅度如表4所示。

表4 土地密集型与劳动密集型农户“加总”全要素生产率改进情况

从表4的测算结果可以看出,土地密集型农户“加总”全要素生产率改进程度的平均值和中位数分别为24.5%和25.4%,高于劳动密集型农户“加总”全要素生产率改进程度的平均值(20.6%)和中位数(17.9%)。从90%分位点与10%分位点的比值上看,土地密集型农户“加总”全要素生产率改进程度低于劳动密集型农户。表4的结果表明,在种植结构选择中,如果种植土地密集型农作物相对于种植劳动密集型农作物能够实现农户“加总”全要素生产率额外增加1.9个百分点,最终可以促进“加总”全要素生产率增加24.5%。

种植土地密集型农作物对农户“加总”全要素生产率的提升效果高于劳动密集型农作物的提升效果,主要有以下两个方面原因:第一,土地密集型农作物的机械化水平高于劳动密集型农作物,具有较低的技术进入“门槛”。当前,土地密集型农作物的综合机械化率远高于劳动密集型农作物(路玉彬 等,2018)。如中国人民大学课题组的调研发现,河南省荥阳市新田地种植专业合作社提供的小麦农业社会化服务每亩总价格为261元,湖南省锦绣千村农业合作社和常德市楚源公司提供的水稻全程社会化服务的每亩总价格分别为685元和633元,远远低于经济作物;苹果作为劳动密集型农产品,平均劳动力的雇工成本每工日超过100元,每亩生产成本达到数千元,按劳动密集型的社会化服务实现节本百分之十计算,接受社会化服务后的劳动密集型成本仍远高于土地密集型农产品成本。此外,劳动密集型农产品的生产具有较高的技术“门槛”。以苹果为例,闫振宇等(2014)指出苹果种植户采用间伐、树形改良等技术改造低效果园,减少果树的轮纹病、腐烂病以提升果园优果率和单位面积产量。随着当前农户非农就业程度的日益加深,小农户更倾向于选择机械化率高且具有较低技术进入“门槛”的土地密集型农作物生产。农业机械化程度高意味着农业生产中技术投入越多,越能实现全要素生产率水平的提升。第二,土地密集型农作物相比于劳动密集型农作物具有更高抵御市场风险的能力。专业化生产所需要的专用性资产投资会增加交易费用、市场风险以及不确定性。劳动密集型农产品作为专业化生产农产品,一般具有较高的资产专用性,如投入资金建立果园,为苹果销售投资冷库等。较高的资产专用性会带来“敲竹杠”的问题,对于专业化生产农户来说市场风险更大(罗必良 等,2008)。例如大蒜产业出现的由“蒜你狠”变为“蒜你惨”的现象,也进一步说明了劳动力密集型农产品相对于土地密集型农产品抵御市场风险的能力不足。市场风险会影响劳动密集型农作物的产出进而影响全要素生产率。

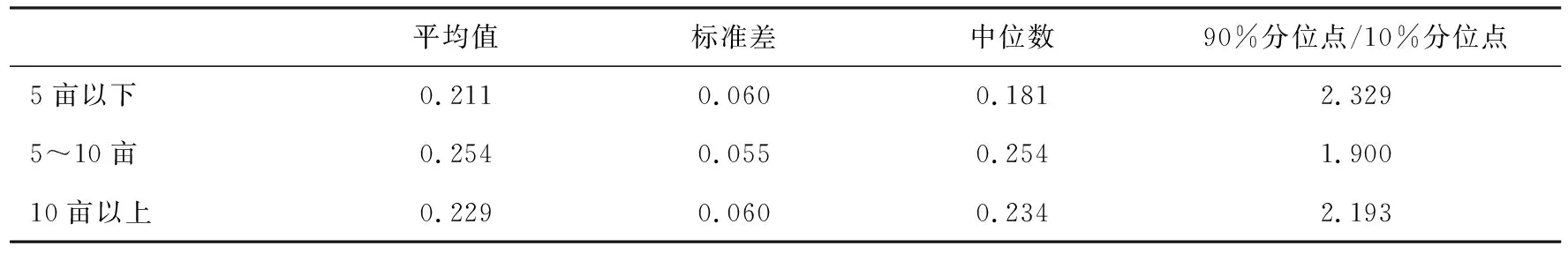

土地资源配置情景二:土地“谁来种”。换句话说,农户经营多大规模的土地对“加总”全要素生产率的提升幅度最大。本文将农户经营规模按照样本农户经营规模的数值分布划分为三等分,即5亩以下、5~10亩和10亩以上。根据式(9),不同经营规模对农户“加总”全要素生产率的提升幅度如表5所示。

表5 不同经营规模对农户“加总”全要素生产率改进情况

从表5的测算结果可以看出,经营土地面积为5~10亩的农户“加总”全要素生产率改进程度的平均值和中位数均为25.4%,高于经营土地面积为5亩以下和10亩以上的农户“加总”全要素生产率改进程度的平均值和中位数。从90%分位点与10%分位点的比值上看,经营土地面积为5~10亩的农户也远低于经营土地面积为5亩以下和10亩以上的农户。表5的结果表明,当前小农户经营规模为5~10亩可以实现农户“加总”全要素生产率额外增加2.8个百分点(以基准结果为参照),经营规模在10亩以上的农户可以实现农户“加总”全要素生产率额外增加0.3个百分点,而经营土地面积在5亩以下的农户相比于基准结果使得全要素生产率下降了1.5个百分点。因此,农户经营规模与“加总”全要素生产率二者之间为倒“U”形关系,拐点为5~10亩。农户经营土地规模较小,土地规模效应发挥不充分,而农户经营土地面积过大,由于自身资本、技术等约束,难以实现有效管理,因此小农户的经营规模与全要素生产率的关系并不是越大越好,而是呈现倒“U”形关系,这与许多学者的研究结果相一致(Savastano et al.,2017;Sheng et al.,2019)。

第三次农业普查数据显示,当前中国2.3亿农户的户均经营规模为7.8亩,经营面积在10亩以下的比例达到了91%。经营面积大于10亩的农户大多数都选择进行土地流转,但土地流转租金的抬升提高了农业生产成本,压缩了农业经营的收益,因此对“加总”全要素生产率的提升效果相对最低。此外,5~10亩的经营面积对“加总”全要素生产率的提升幅度最大,这一结论与当前中国农业发展的实际相契合。事实上,绝大多数从事农业的农户土地经营面积都在5~10亩这个区间,这也进一步说明支持小农户政策的正确性。可以说,党的十九大提出“实现小农户与现代农业发展有机衔接”这一重要历史判断,不仅是顺应中国基本国情和历史发展的重要结晶和马克思主义理论中国化在农业领域中的重要理论创新,而且也是有效率的,扶持小农户能够切实实现“加总”全要素生产率水平的提升。

(三)稳健性分析

基准回归中,本文将参数校准中的劳动力、土地和资本收入份额分别设定为0.46、0.36和0.18,研究结果表明消除土地要素配置扭曲能够实现农户“加总”全要素生产率提升22.6%;两种情景下,种植土地密集型农作物能够实现“加总”全要素生产率额外增加1.9个百分点,经营规模在5~10亩的农户能够实现农户“加总”全要素生产率额外增加2.8个百分点,经营规模在10亩以上的农户能够实现农户“加总”全要素生产率额外增加0.3个百分点。那么,这一结论在其他参数校准下是否一致呢?

在这一部分,本文分别将土地、劳动和资本份额按照Cheremukhin et al.(2015)、伍山林(2016)的设定值进行稳健性检验。Cheremukhin et al.(2015)将土地、劳动和资本的收入份额设定为0.31、0.55和0.14;伍山林(2016)则将上述三种要素的收入份额设定为0.26、0.45和0.29。需要说明的是,潘珊等(2017)将农业部门的劳动收入份额定义为0.8,白重恩等(2009)测算出农业部门的劳动收入份额为0.85,本文并没有采用上述参数校准,原因是上述研究只设定了劳动力单一要素的份额,无法对土地和资本要素予以设定。

进一步,图3报告了不同参数校准下的全要素生产率离散程度与农户全要素生产率的分布情况,左边是以Cheremukhin et al.(2015)设定参数的校准结果,右边为以伍山林(2016)设定参数的校准结果。从图3可以看出,全要素生产率离散程度(logTFPR)与农户全要素生产率(logTFP)显著正相关,二者的相关系数均通过了1%水平下的显著性检验。这表明农户全要素生产率离散程度越高的农户在农业生产中面临着的要素错配程度也越大,这与基准研究的结论相一致。

图3 不同参数校准下全要素生产率离散程度与全要素生产率分布情况

以Cheremukhin et al.(2015)和伍山林(2016)的参数设定校准结果如表6所示。

表6 不同参数校准下的农户“加总”全要素生产率改进情况

由表6可见,中国农户的土地要素错配是存在的,对“加总”全要素生产率的影响程度虽然数值上存在差异,但依然与基准结果的结论相一致:消除土地要素配置扭曲能够提升农户“加总”全要素生产率。两种情景下,种植土地密集型农作物以及经营规模在5亩以上的农户均能够推动农户“加总”全要素生产率额外增加,只是在不同参数校准下的提升效果存在差异。依据伍山林(2016)的参数设定校准后的结果普遍高于基准结果,而依据Cheremukhin et al.(2015)的参数设定校准后的结果普遍低于基准结果。

四、结论与启示

农户土地资源配置是否存在错配,如果消除错配可以实现全要素生产率多大水平的跃升。为了回答这一问题,本文以Hsieh et al.(2009)提出的资源错配分析框架为出发点,在纠正了以往研究中关于全国农村固定观察点数据使用偏误的基础上采用2004—2015年全国农村固定观察点九省农户的面板数据进行分析,以土地要素边际产出价值的离散程度作为衡量土地资源错配程度的指标。进一步,将农户土地资源配置分为“种什么”和“谁来种”两种情景,采用不同参数校准的方式进行稳健性检验,分析两种不同情景下的农户土地资源得到有效配置对“加总”全要素生产率的影响。

研究结论表明:第一,全要素生产率水平离散程度越高的农户面临的要素扭曲程度越高。第二,当前中国农户土地要素存在配置扭曲,如果能够消除土地要素的配置扭曲,可以实现农户“加总”全要素生产率提升22.6%,对“加总”全要素生产率提升最高可达38.4%,最低为7.5%。第三,两种情景下农户土地资源得到有效配置均能提升“加总”全要素生产率,且这一结论在不同参数校准下的结果相一致。种植土地密集型农作物可以实现“加总”全要素生产率额外增加1.4~3.7个百分点,经营规模在5~10亩和10亩以上的农户分别可以实现农户“加总”全要素生产率额外增加2~6个百分点和0.1~0.9个百分点。第四,基于宏观加总分析的视角,样本农户土地经营规模的最优区间为5~10亩,这与当前中国农业生产中绝大多数农户的经营面积相契合。

基于上述结论,在农业农村发展进入新形势下,解决小农户与现代农业有机衔接的困境可以从小农户要素配置的角度出发,尤其是土地要素配置问题。本文研究结论有以下政策启示:第一,加大对土地密集型农户的扶持力度。小农户从事土地密集型农作物生产对“加总”全要素生产率具有较高的提升效用,这一方面得益于土地密集型农作物自身抗风险的特性,另一方面也得益于现代农业发展带来的技术革新。因此,需要加大对土地密集型农户的扶持力度,构建全方位的农业社会化服务保障体系。第二,小农户经营规模并不是越大越好,而是坚持宜大则大、宜小则小,需要与自身经营能力动态匹配。小农户作为中国农业生产经营主体的重要组成部分,并没有在农业发展中被抛弃,而将长期存在。当前中国小农户平均经营规模在为7.8亩,处于5~10亩的拐点区间,对“加总”全要素生产率的提升效果最大,说明对小农户的扶持是有效率的。应该进一步通过加强社会化服务以及构建新型农业经营主体等多种方式对小农户生产予以全方位扶持,不能人为垒大户、排挤小农户,而是尊重小农户、发展小农户,尤其是对从事较大规模生产的小农户予以技术服务如新技术采纳等方面的扶持,以实现农户经营规模与自身经营能力的动态匹配,切实提升全要素生产率水平。