我国高校本科拔尖人才培养与美国荣誉教育的比较及启示

高 权

(南京信息工程大学 发展规划处,江苏 南京 210044)

我国高校经历了“少年班”“基地班”“拔尖计划”“拔尖计划2.0”等培养国家青年英才的改革探索,教育呈现出功利性、计划性、集中性的特征。美国高校荣誉教育肇始于英国牛津大学的荣誉考试,经历了荣誉学位、荣誉项目、荣誉学院等不同的发展阶段和组织形式,教育模式呈现出学术性、松散性、灵活性的特征。比较分析两种培养模式,对我国今后青年英才培养提供了有益借鉴。

一、中美拔尖人才培养的历程

(一)我国高校拔尖人才培养历程

为解决多出人才、快出人才问题,1978年中国科学技术大学创立了“少年班”,开启了理科智力超常少年的高等教育。1990年7月,原国家教委召开全国高等教育理科教育工作座谈会,明确高等教育理科的基本任务是保护和加强基础,培养少而精、高层次的基础性科学研究与教学人才,分批建立了106个国家理科基础科学研究与教学人才培养基地。2002年,党的十六大报告提出,“要全面贯彻党的教育方针,造就数以亿计的高素质劳动者、数以千万计的专门人才和一大批拔尖创新人才”[1]。2009年,为回应“钱学森之问”,教育部启动了“基础学科拔尖学生培养试验计划”(以下简称“拔尖计划1.0”),目的是培养具有国际一流水平的基础学科领域拔尖创新人才。2018年,教育部等六部门发布关于实施基础学科拔尖学生培养计划2.0的意见(以下简称“拔尖计划2.0”)。

根据学者对拔尖人才的定义,“在各个领域特别是科学、技术和管理领域,有强烈的事业心和社会责任感,有创新精神和能力,为国家发展做出重大贡献,在我国特别是在世界领先的带头人和杰出人才”[2]。“少年班”“基地班”分别对应基础学科领域的“人才”“少而精、高层次人才”,且“少年班”招生对象仅限于智力超常少年,与“拔尖计划”中的“拔尖人才”相比内涵不够丰富,因此,本文的拔尖人才专指拔尖计划对应的拔尖人才。

(二)美国荣誉教育面向优等生

荣誉教育是美国高等教育规模扩张背景下促进学优生发挥学术潜能的个性化教育制度。牛津大学为区分优等生与普通生设立荣誉考试,通过荣誉考试毕业证书上会注明“荣誉”字样。1921年,具有牛津大学学习经历的艾德洛特(Frank Aydelotte)校长借助荣誉教育试验,在斯沃斯莫尔学院(Swarthmore College)开展了一场深度改革:以荣誉项目(honors program)为依托,大二年级学生可攻读荣誉项目对应的课程,课程制代替学分制,根据学业完成情况分别评定为授予最高荣誉学位、高级荣誉学位、荣誉学位和不授予荣誉学位四类[3]。20世纪50年代开始,美国荣誉教育发展迅速,出现了专门的荣誉教育组织优等生校际委员会(Inter-University Committee on the Superior Student,简称ICSS),荣誉教育进入组织化发展阶段。1966年,卡内基基金会资助暂停,ICSS转型为独立的、自收自支的全美高校荣誉教育理事会(National Collegiate Honors Council,简称NCHC),拥有自己的出版物(《全国高校荣誉教育理事会期刊》和《美国荣誉报告》),截至2020年12月共有900多个成员机构,超过330000名学生接受了荣誉教育[4]。荣誉教育的本质是为优秀学生提供高质量、高水准的本科教育,对象是优等生(superior students)。

“拔尖计划”是基于结果导向的精英人才(国家青年英才)培养计划,荣誉教育是基于过程的优等生培养模式,两者都聚焦于培养少而优的青年人才。

二、中美拔尖人才培养模式比较

(一)培养目标

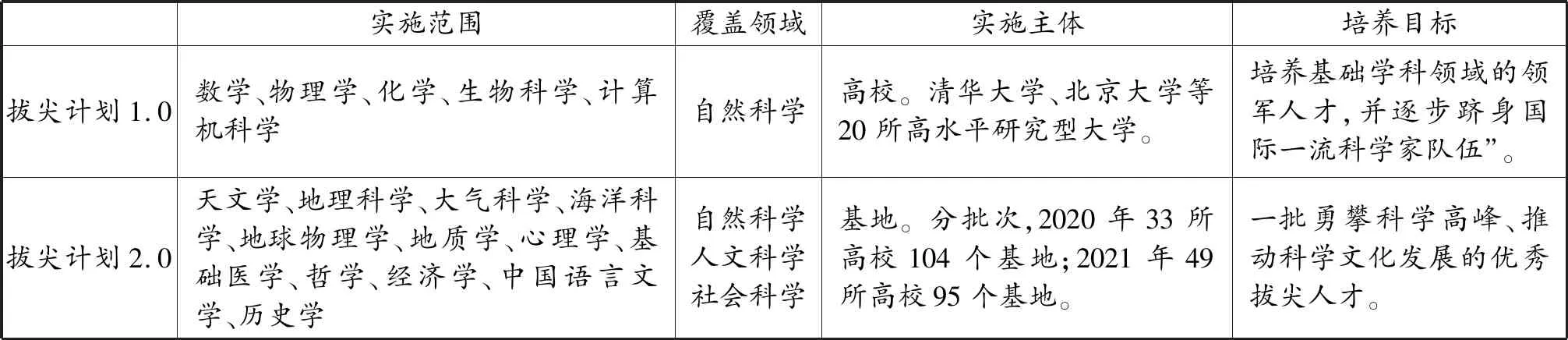

“拔尖计划1.0”目标任务明确为“培养基础学科领域的领军人才,并逐步跻身国际一流科学家队伍”[5]。“拔尖计划2.0”目标要求指出“一批勇攀科学高峰、推动科学文化发展的优秀拔尖人才崭露头角”[6],实施范围从理科拓展到文科。拔尖计划的培养目标可以概括为“基础学科世界领军人才”。

NCHC指出“荣誉教育激发终身学习激情,鼓励学生在课堂内外产生创造力、合作力和领导力,与传统高等教育机构的学习经历相比,特点是课堂内外的学习活动范围更广、层次更深、更复杂”“荣誉经历包含独一无二的学习者导向的学习情境和哲学思想,产生与教育机构文化、使命融合的学习机会,并且机会在学习者和教员紧密互动的空间内频繁出现”[7]。因此,荣誉教育是为优等生提供学习交流的高层次平台,更多地专注于过程培养,组织形式分化为荣誉学院产生具体的因校而异的培养目标。

(二)实施主体与载体

我国拔尖计划的实施主体是高水平的高等院校,实施载体是试验区,也就是拔尖人才培养基地。有的高校组建专门学院,如南开大学伯苓学院、上海交通大学致远学院、浙江大学竺可桢学院等;有的高校以项目制推进,如复旦大学“本科荣誉项目”、中国科学技术大学“拔尖计划”英才班等;有的高校依托学科所在学院管理,如厦门大学、四川大学等[7]。NCHC是统筹支持、加强荣誉教育的组织机构,荣誉项目、荣誉学院是荣誉教育的两大载体,NCHC对于成熟的(fully developed)荣誉项目、荣誉学院给出了明确的限定。荣誉学院是荣誉教育规范化、制度化发展的产物,是荣誉项目实施的负责单位。因此,荣誉教育的实施主体是荣誉学院或相关机构(四年制大学、两年制社区学院等),实施载体是荣誉项目,以项目制的形式实施。

(三)选拔(分流)机制

多元录取、动态进出是拔尖计划的选拔(分流)机制。招生对象可以分为三类:一是面向一年级新生,如南开大学伯苓学院、中山大学逸仙学院、北京师范大学励耘学苑等;二是高考生(自主招生)加新生二次遴选,如武汉大学弘毅学堂、山东大学泰山学堂、吉林大学唐敖庆班、南京大学匡亚明学院等;三是高中生加新生二次遴选,如浙江大学竺可桢学院冬令营、厦门大学夏令营、北京航空航天大学夏令营。拔尖计划高校均建立了动态调整机制,实现有进有出。2020年,教育部发布关于在部分高校开展基础学科招生改革试点工作的意见(“强基计划”),“不再组织高校开展自主招生工作”[8],2021年在“一流大学”建设高校开展试点。拔尖人才多元化选拔方式不再包括自主招生,增加“强基计划”(统一高考和高校考核)。

美国荣誉教育选拔采用“申请-考核”制,招收学生来源主要有三种:已申请入校的大一新生(freshman)、在校生(current students)和从其他教育机构转过来的转校生(transfer students)。考核主要包括基本学业表现和综合面试,对大一学生主要包括GPA、SAT、ACT等学业成绩,高校层次不同,一般要求申请者所在高中班级的前10%左右。在校生和转校生则重点关注申请者在校期间专业成绩和排名,成绩要求相对更高[9]。综合面试包括考察申请者学术兴趣、爱好专长、发展潜力等综合素质。

(四)课程体系

美国荣誉教育课程建构呈现灵活性、多样性的特点。从总体上看,荣誉教育课程主要包括荣誉课程(honors courses)、通识教育课程(General Education Courses)、选修课程(Elective Courses)和研究生课程(Graduate Courses)四大类。这与普通学生的课程设置相比,既凸显了荣誉学生身份的特殊性,又关注了荣誉学生知识的基础性和课程选择的灵活性[9]。其中,荣誉课程是专门为荣誉学生量身定做的,课程广度、深度、难度都比普通课程要求高。通识教育课程旨在拓宽荣誉学生学习的知识面,实现全面发展。选修课程是荣誉学生自主选择感兴趣的课程学习获得学分,可替代荣誉课程的部分学分。研究生课程面向少数高水平的本科荣誉学生,帮助他们做好本科硕士阶段衔接工作,引导找准研究生阶段研究方向,具有较高的挑战性。

拔尖计划高校开设的“通识教育+专业培养”模块化课程、自主式教育课程、个性化教育课程、研究性课程等都属于荣誉课程的范畴,以教学高端化、研究性和国际化为目标,以通识性、个性化、精品化和高要求为特征,着重培养学生的独立思考能力、创造力和解决问题能力。课程体系可分为两类。第一类是兼顾博学与精专的“通识+专业”课程体系。比如北京大学“3232”培养方案(30%公共基础课、20%专业核心课、30%专业课和学部限选课、20%任选课);“通识课程+大类基础课程+专业课程”,比如南开大学伯苓学院、哈尔滨工业大学英才学院、兰州大学萃英学院、武汉大学弘毅学堂等。第二类是强调精专的“+个性化教育”课程组合。比如清华大学学堂计划“通识教育、专业教育、学生自主化发展(个性化教育)”课程体系、浙江大学竺可桢学院SGIR(专业+通识+个性+研究)课程体系[10]。

(五)导师指导制度

导师制是实施精英人才教学管理的主要方式,目的是个性化提供学术引领和人生指导,激发学生的学术兴趣和创新潜力。“学业导师+科研导师”双导师制是拔尖计划高校采用的主要方式。比如北京大学“新生三对三导师组+科研导师制”、南京大学匡亚明学院“学术导师、生涯导师”双导师制,四川大学“学业+科研、国内+国外”双导师制。经过十年探索试验,拔尖计划2.0提出“注重大师引领。深入实施导师制,设立学业导师、科研导师和生活导师,在课程学习、科学研究、生涯规划等方面对学生给予全方位指导”[10]。生活导师既是对学生日常生活的指导帮助,又是针对精英学生群体面对学业和科研压力可能出现的焦虑、抑郁等心理问题的疏解开导。

美国大学荣誉教育的起源可以追溯到19世纪英国牛津大学的导师制。导师制以小班化和个性化为特点,目的是差异化、个性化指导学生完成学业。在教学方法上,苏格拉底对话、导师制、研讨会作为当代荣誉教育的典范,是传承传统精英教育的现代衍生。NCHC对荣誉项目给出了评价标准,指出荣誉教育学生接受荣誉教育相关的来自教师或管理人员的学术指导。荣誉学院一般设立专门的咨询部门(honors faculty advising或faculty honors advisors),为每名学生配备两名导师—荣誉导师(honors advisor)和专业导师(faculty advisor),提供专业性指导和服务。学生刚入学接受荣誉导师指导适应本科学习生活,选定专业后由专业导师指导确定学术研究方向。

(六)条件保障

美国荣誉教育从荣誉项目、荣誉学院不同层面提出了明确的要求。一是专门的学习空间。NCHC指出,荣誉教育项目的校舍要在校园中具有合适的位置,方便学生参加项目学习,并方便荣誉教育活动的开展。校舍包括荣誉教育管理的办公室、教师办公室以及教学辅助功能的场所,其中可能包括休息室、图书馆、阅读室、计算机设备。如果荣誉教育项目有要求学生住宿的要求,则要设计荣誉教育项目的宿舍和住宿期间的生活设备,从而满足荣誉教育项目学生的学术和社会生活需求。荣誉学院一般都有独立的校舍(办公楼和宿舍区),且相关设施配备齐全,比如密歇根州立大学的荣誉专区(honors housing)。二是奖学金支持。美国高校专门为荣誉学生设计了奖励额度高、奖励种类多的奖学金项目。例如,北阿拉巴马州立大学(North Alabama University)为所有荣誉课程学生提供了第一学年、第二学年最低为 600 美元/学年,第三学年、第四学年最低为 1200 美元/学年的奖学金。密西根州立大学(Michigan State University)为荣誉学生提供了大量校内外奖学金机会,如新生入学奖学金、在校生奖学金和国家奖学金等四十多个奖项,其中约 60%的荣誉学生都可以获得奖学金[11]。

拔尖计划提供资源支持和条件保障,主要包括空间、平台、经费等方面。第一,无论是专门学院还是试验班,大多数拔尖计划高校都为拔尖学位提供了专门的学习空间和独立的住宿区,并且探索书院制模式。比如北京大学元培学院、西安交通大学钱学森学院、北京航空航天大学深渊荣誉学院。第二,提供研究平台。开放国家重点实验室、开放实验室、国家实验教学示范中心等科研平台,开放图书馆、资料室等信息平台,鼓励学生从事科学研究和创新实践。第三,提供经费配套。大部分高校根据国家拔尖计划拨款按照不低于1∶1的比例进行校内拔尖计划经费配套,专门支持学校的拔尖计划,主要用于拔尖学生奖助学金、学生科研项目启动、教师激励项目以及拔尖人才培养专题研究等。

三、中美拔尖人才培养特点分析

(一)一致性分析

1.培养方向一致。无论是美国的荣誉教育还是我国的拔尖计划,虽然在培养目标的表述上各不相同,但是从总体的方向上具有一致性。其一致性主要表现把培养高水平的精英人才作为培养目标,以期能为国家发展提供强有力的人才支持。

2.课程建构一致。从课程类型上划分,我国拔尖计划人才培养课程主要包括通识课程、专业课程和个性化课程。美国荣誉教育以开设荣誉课程、通识教育课程、选修课程和研究课程四类为主。结构上都是“通识+专业+个性(荣誉)”组合,层次上个性课程或研究课程挑战度更高、难度更大,是针对优等生设计的个性化课程。

3.条件保障一致。虽然美国荣誉教育和我国拔尖计划实施载体不同,但在提供条件保障方面具有明显的一致性。开辟独立的学习生活空间、提供奖助学金、开放学习交流平台等措施有力地支持了拔尖人才培养。

(二)差异性分析

1.发展模式发散性与集中性的差异。美国荣誉教育组织形式从荣誉项目过渡到荣誉学院,实施范围由四年制本科院校拓展到二年制社区学院、由私立学校拓展到公立学校,截至2020年,全美荣誉教育理事会NCHC会员遍布美国五十个州,甚至在境外也有会员(澳大利亚、厄瓜多尔、墨西哥、卡塔尔和荷兰),发展模式呈现出由点及面的发散性。拔尖计划学科范围由试点5个学科(数学、物理学、化学、生物科学和计算机科学)拓展到17个学科,学科覆盖领域从自然科学拓展到人文科学和社会科学。实施主体(高校)从高水平研究型大学(即原“985”高校)拓展到“双一流”建设高校。尽管数量从20所增加到85所,但仍然只包括重点高校,空间上集中在东部和中部,西部仅有兰州大学1所,仅占全国高校总量(2758所)的3%,表现出明显的层次集中性、区域集中性。

2.培养目标功利性与学术性的差异。美国荣誉教育的目标包括选拔出那些能力卓越和志存高远的荣誉学生,为这些荣誉学生提供挑战自我的学术机会,让他们在最高水平上发挥自己最大的潜能。学术性是荣誉教育的最大特点之一。我国拔尖计划是国家自上而下的人才培养计划,是对“钱学森之问”的回应,具有鲜明的功利性。

3.师资配备专业性与高端性的差异。荣誉教育以培养学术精英人才为目标,教学(teaching)是极为重要的衡量标准。NCHC指出,在选择荣誉教育项目的教师时,要考虑如下要素:特殊的教学技能、在智力上引领兵指导高潜能学生的能力、支持荣誉教育的使命。特殊的教学技能(exceptional teaching skills)是重点考量因素,体现了荣誉教育师资配备对专业性(教学导向)的高要求。我国拔尖计划强调通过学术大师的言传身教激发学生学习激情和创新潜力,突出师资配备的高端性。部分高校提出在拔尖人才培养的各个环节均要注重教师的高端配置。国字号头衔的高层次人才成为拔尖计划高校争相引进的人才。

四、对我国本科拔尖人才培养的启示

(一)目前拔尖计划人才培养存在的问题

拔尖计划1.0已实施十年,分析20所实施高校拔尖人才培养自评报告实施成效,问题可以概括为以下几点。

1.国际合作交流待加强。主要指拔尖学生接触世界科学文化研究前沿的机会不充分,表现为“走出去”渠道太窄、数量太少、层次不够高。比如吉林大学指出拔尖计划不能满足学生赴外研修的多样化需求、南开大学学生国际交流深度有待深化、武汉大学国际交流渠道、资助机制有待加强,等等。

2.毕业生跟踪机制需要完善。拔尖人才培养周期长、见效慢,起步于本科阶段,部分高校对本科学生毕业后的沟通交流和跟踪服务不到位,精于前期培养而疏于后期跟踪,对毕业拔尖学生的信息追踪没有做到全覆盖。比如中国科学技术大学、浙江大学、四川大学等。

3.教师激励机制尚不健全。共性问题是参与拔尖计划人才培养的教师是义务工作,缺少相应的评价机制和激励机制。拔尖学生的教学工作挑战性高、难度大,工作量只与课时挂钩,工资报酬得不到体现。校外聘请的专家以研究型为主,不定期地参与教学工作,考核评价不健全,无法保证师资队伍的长期性和稳定性。

(二)对我国拔尖人才培养的启示

1.“高地”到“平地”:拓宽拔尖人才培养范围。美国荣誉教育覆盖全美所有州,参与成员包括社区学院、文理学院、综合性大学等多种类型高等教育机构。我国拔尖计划集中于“双一流”建设高校,尽管从1.0到2.0,学科范围拓展,培养基地增加,但实施主体的高校还是局限于重点本科院校(见表1)。我国高等教育要在不同层次、不同领域办出特色、争创一流,需要遴选不同层次的优等生,拔尖人才培养从高地走向平地,拓宽人才培养范围,打通拔尖人才涌现的源头活水。

表1 “拔尖计划1.0”与“拔尖计划2.0”比较

2.培养到培育:营造学生自主学习的环境。拔尖计划的重点是培养,荣誉教育的关键是提供机会(学术性)的教育,更接近培育。钱学森之问的核心是关心培育杰出人才的模式有问题,大学孕育人才的学术环境要适宜。NCHC荣誉教育强调提供独特的学习者导向的环境和哲学理念。与培养相比,培育条件下教师的主导作用相对弱化一些,更强调学生的自主性。因此,拔尖计划应当处理好教学活动中学生主体性地位和教师主导作用之间的关系,教师主导弱化为引导,学生主体地位强化为学习主人。

3.大师到教师:回归潜心教学育人的本分。回归本分就是要引导教师热爱教学、倾心教学、研究教学、潜心教学育人。美国荣誉教育强调教师选拔要特别重视教学技能,把教学放在第一位。我国拔尖计划大师引领中大师主要是科研成就突出的专家,基础学科教学分量未得到充分体现,教学经验丰富的教师人数不多。拔尖人才师资队伍建设重视从大师引领与教学育人相结合,建立常态化教师激励机制,从大师到教师,回归本分。

4.前期到后期:建立全过程跟踪机制。精于前期培养而疏于后期跟踪是我国拔尖计划的共性问题。拔尖人才培养周期长、评价标准多元,部分高校满足于把学生送出去,送到国内外知名院校或研究机构深造,对于已毕业拔尖学生缺少持续关注,追踪机制不健全。应当健全拔尖学生毕业追踪机制,可以利用毕业校友数据平台,建立“学校—学院-专业”三级联动的联络机制,持续对拔尖加护学生进行发展跟踪,为研究拔尖计划提供必要的统计分析。