我国沿海不同气候带山溪性河流沉积物输运特征

孙 爽,胡 克,李 琰,杨俊鹏

(1.中国地质大学(北京)海洋学院,北京 100083;2.许昌学院 城市环境学院,河南 许昌 461000)

0 引 言

1976年Li[1]的一篇文章刷新了地质学家对小河流固有的认知,发现中国台湾岛小河流的年输沙量是世界平均值的2倍,台湾岛各流域的物理和化学剥蚀速率(9 500 t·km-2·a-1)均远高于世界(150 t·km-2·a-1)和亚洲流域的平均值。之后的一些研究发现,处于热带的新西兰和新几内亚,以及处于温带的日本和中国北方的小河流都有着极高的入海泥沙量[2-5]。Milliman和Syvitski在1992年提出山溪性小河流概念,即流域面积<2×104km2、海拔梯度>1 000 m的河流[6]。山溪性小河流入海径流量虽然只占据全球的10%,却携带着全球45%的入海泥沙量[7]。其中位于西太平洋构造活动带上的岛屿(日本,中国台湾,菲律宾,印度尼西亚,新几内亚和新西兰),火山频繁喷发,地形陡峭,加之台风等极端气候事件带来的强降雨导致这些地区的河流入海泥沙量远高于全球其他区域,入海颗粒有机碳通量是全球的17%~35%[5]。中国台湾岛和新几内亚岛的河流年输沙量均不低于美国联合大陆的泥沙总量[3]。中国北方汇入辽东湾的河流中,大凌河流域面积仅是辽河的1/6,但是年均沉积物通量却是辽河的3倍[2]。

河流沉积物供给影响着河口海岸带地区的地貌与沉积环境[8]。20世纪90年代以来,在自然环境与人类活动共同作用下,河流入海泥沙量呈断崖式减少,导致了河口三角洲平原和湿地面积减少,岸线剥蚀,陆架营养盐含量降低,严重影响海岸带自然生态环境[9-14]。而河口海岸带往往由多条河流共同加积形成,尤其是高泥沙通量的山溪性小河流,但是这个瞬时大通量的山溪性小河流体系由于缺乏足够的监测数据和系统总结,其对全球沉积环境带来的影响往往被忽略或者低估[15]。因此本文梳理近年来山溪性河流的研究成果,并对部分河流的气象-水文数据和黏土矿物等矿物学数据进行整理,对山溪性河流与大河流的沉积物输运特性进行比较分析,总结了温带与热带山溪性河流的沉积物输运特征。本研究为进一步研究山溪性河流对沉积环境的改造提供数据和理论上的支持。

1 山溪性河流沉积物输运特征

1.1 瞬时大通量

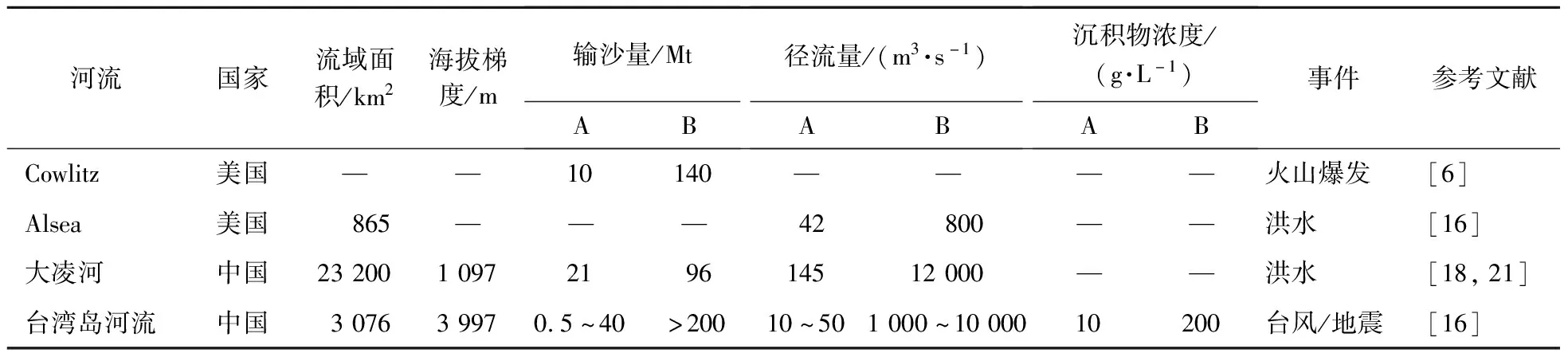

山溪性河流水沙量具有瞬时大通量的特征[15],极端气候事件(洪水、台风等)和构造活动发生时,河流输沙量可以提高一个数量级[6],而且事件发生后输沙量、径流量以及沉积物浓度的异常高值说明,这些河流的沉积物记录了这些罕见瞬时极端事件(表1)。例如,1980年5月18日,美国华盛顿州斯卡梅尼亚县境内的圣海伦斯火山爆发后,哥伦比亚河支流Cowlitz河的输沙量从10 Mt增加到140 Mt[6];美国俄勒冈州西部的Alsea河强降雨发生时,洪峰流量仅在1至2天就增加到平时的30多倍[16]。中国北方大凌河1962年由于洪水,当年输沙量升高到多年平均值的4.9倍[17];1994年7月13日仅爆发了1天的洪水,径流量(12 000 m3·s-1)就超过了周围防护堤设计限制(6 500 m3·s-1)的2倍[17],当年的年平均径流量是1993年平均值的6倍[18]。中国台湾岛河流在台风来临时,径流量在一天内可以升高2~3倍,输沙量提高1~2个数量级[16];地震发生后,台湾岛河流的沉积物浓度提高近20倍[16]。而大河流域大量沉积物长时间储存在冲积平原和三角洲中,即使剥蚀速率强的时期,河口区域的沉积物通量也依然保持较低水平[19],如黄河只有24%的沉积物能通过三门峡进入下游河段,最终入海[3]。大河流域沉积物在广泛发育的冲积平原上再旋回、再沉积和再传输,最终沉积在河口区域的沉积物无法准确地反映源区物质供应和气候特征[20],相比较,山溪性河流沉积物能精确地指示极端气候事件和构造活动。

表1 典型山溪性河流在极端气候和构造活动发生前后水文数据变化特征

1.2 高有机碳通量和有机碳埋藏效率

1.2.1 高有机碳通量

碳以各种形式存储和转换于海洋、大气与陆地三大系统中,全球超过80%的有机碳埋藏在浅海中[23],陆地生态系统的碳储量是大气碳库的3倍,土壤又是陆地生态系统中碳含量占比最高的部分[24],因此河流向海洋传输颗粒有机碳是全球碳循环中至关重要的一个环节[16]。在全球土壤有机碳分布图中,寒带温度低,土壤有机质分解较慢[25],因而土壤碳储量高[24](图1)。而在不同气候带内,山溪性河流流域内的土壤有机碳含量均处于相对高值。地形坡度与土壤有机碳含量呈正相关[26],位于南北美洲和太平洋岛屿上的山溪性河流流域海拔梯度高[27],加之太平洋岛屿与南美洲部分区域广泛分布着热带雨林,净初级生产力最高[28],因而这些区域的颗粒有机碳含量处于高值。在中国,热带山溪性河流流域初级生产力高,所以热带的山溪性河流流域内的土壤有机碳含量高于温带(图1),台湾岛上的山溪性河流地形坡降比高,所以该区域的土壤有机碳含量最高,尤其是地形坡降比更高的兰阳溪。

1.2.2 高有机碳埋藏效率

山溪性小河流在极端气候条件下多以重力流的形式向海洋输送大量沉积物[6, 29-30],而高沉积速率提高了有机碳的埋藏效率[2],因此成为碳汇的一个主要贡献源[31-32]。如汇入Biscay湾的山溪性河流,Nivelle河(法国,其流域面积238 km2,最高海拔660 m)的有机碳通量(5.3 t·km-2·a-1),高于世界第一大河Amazon河的颗粒有机碳通量(2.83 t·km-2·a-1);Biscay湾南部的山溪性小河流的总流域面积和流量均小于大河流Garonne河,但是这些小河流向河口和海岸带传输的颗粒有机碳含量却高于周围大河流Garonne、Dordogne和Adour河一个数量级(图2);Biscay湾颗粒有机碳储量的70%来自这些山溪性小河流[33]。河口区域的有机碳75%会以二氧化碳形式释放到大气中,而小河流传输来的颗粒有机碳在河口区仅停留几周就被会输送到Biscay湾,远低于周围大河流在河口区域的停滞时间[33],大大降低了有机碳的分解。这代表了一种不同于大河流域的河流-海洋相互作用模式[20, 34]。

1.3 有限的人类活动干扰

1.3.1 水 库

全球16%的沉积物受到人类活动的干扰[35],大坝水库的建设是近几十年来大河流入海泥沙量大幅度减少的主要因素[11, 14, 36-37],至今为止,缅甸的伊洛瓦底江和萨尔温江是亚洲仅存的两条未被大坝调控的自由河流[38]。水库影响输沙量最著名的例子就是科罗拉多河(流域面积6.37×105km2),其流经科罗拉多大峡谷时,沉积物通量为135 Mt,而传输到加利福尼亚海湾的沉积物少于0.1 Mt[3]。而小河流受到人类活动的改造远低于大河流域[30],主要是由于小流域水坝建设较少,沉积物被水坝截留的效率也较低[39]。浙闽沿岸山溪性河流的水库都建设在上中游,但是下游沉积物物源分析时发现大量来自上中游的沉积物,加之水库等人类活动对径流量的调控能力低于气候带来的影响[40],所以大坝水库对浙闽沿岸山溪性河流的影响要低于季节性降雨带来的影响[41]。

1.3.2 土地利用和采矿

土地利用和采矿对小河流域的调控能力强烈,而这些因素带来的影响很少同时出现在大河流域中[16],主要由于大河流域充足的湖盆、冲积平原和水库削弱了上述事件带来的影响,而小河流域自身调控能力较弱[41-42]。如中国台湾岛的兰阳溪,1958年以后,流域内建设公路规模提高,河流年输沙量从2.6 Mt增加到21 Mt,1975—1980年期间,兰阳溪上游大幅度开垦农田,输沙量又增加了80倍[2];新几内亚的Fly河(流域面积7.6×104km2,海拔梯度高于4 000 m)在1980年代开设采矿业务,输沙量从80 t增长到115 Mt[4];印度尼西亚、菲律宾和马来西亚近几十年由于砍伐森林,河流沉积物通量增加了4~20倍[5]。近50年来,中国北方干旱-半干旱气候区降雨持续减少[43],径流量减少,植被变化以及水库的建设对沉积物传输的影响巨大[11, 43-44],而南方处于热带气候区,降雨和径流量持续增加[45],大型水库以及南水北调工程、土地利用变化等是河流沉积物通量变化的主要因素[36, 43, 46]。即使中国南北方河流处于不同的气候带,但是大多数河流都面临着输沙量减少的现状[14, 47],因此很有必要收集整理中国北方温带和南方热带-亚热带山溪性河流的沉积物通量等气象水文数据以及黏土矿物等矿物学数据,分析不同气候带河流沉积物的输运特征,为东亚陆架边缘海海-陆相互作用提供更丰富的资料[15]。

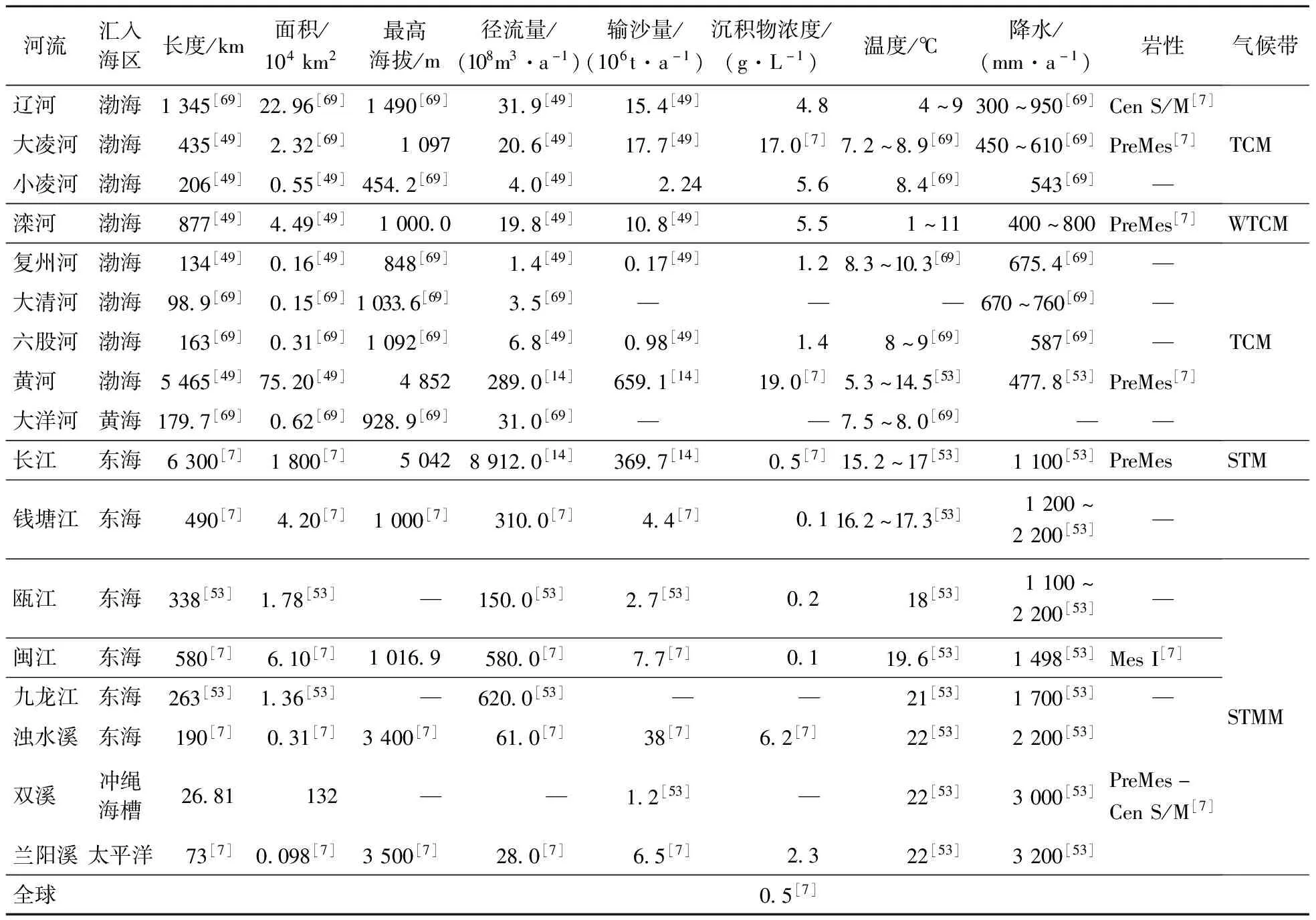

2 中国北方温带山溪性河流沉积物输运特征

以杭州湾为界,中国北方地壳沉降,有利于河流充填淤积,多发育泥沙质海岸,由北到南形成了辽河三角洲、滦河三角洲、海河三角洲、新老黄河三角洲和长江三角洲[48],同时发育了一系列山溪性河流,如复州河、大洋河、大清河、大凌河、小凌河、六股河和滦河(图3),在这些山溪性河流中,大凌河与滦河年输沙量最高(表2)。大凌河沉积物浓度远高于世界平均值,在中国仅低于黄河[47],在汇入辽东湾众多大-中-小河流中,大凌河入海泥沙量最高(表2)[49],已有研究发现大凌河是辽河三角洲主要物源之一[50-52]。

2.1 水文特征

大凌河和滦河同处于暖温带大陆季风区,年平均降水量接近,高于黄河流域平均降水(表2和图4)。1962年和1994年发生的大洪水事件,导致滦河和大凌河的输沙量在当年激增(图4),滦河三角洲河口沙坝当年快速增长[55];而黄河流域在1960—1996年之间,近河口处的水沙量(利津水文站)均处于相对平稳状态(图4),表明山溪性河流相对大河,其沉积物通量对洪水事件更加敏感,沉积物可以更详细地记录上述事件,尤其是极端气候事件。20世纪80年代以来,大坝水库等对各河流的调控效果显著[11, 14, 56],1998年发生的全流域性大洪水事件,虽然导致黄河水沙量大幅度波动,但是山溪性河流滦河和大凌河的水沙量相对平稳(图4),说明山溪性河流相对大河,其沉积物通量对人类活动更加敏感。对比大凌河和滦河发现,1962年和1994年的洪水事件发生时,大凌河的水沙量变化幅度高于滦河(图4)。大凌河流域面积只有滦河的一半,地形坡度远高于滦河流域(表2),提高了其沉积物的剥蚀与传输能力,所以即使滦河流域径流量更大,泥沙量还是低于大凌河(图4),说明流域面积越小、地形越陡峭的山溪性河流,如大凌河对极端气候事件更加敏感。

2.2 矿物学特征

辽河、大凌河与滦河均起源于燕山山脉[54, 57],均位于暖温带大陆季风气候区(表2),所以这几条河流的黏土矿物和重矿物组成相似[57],其中黏土矿物主要以蒙脱石和伊利石为主(图3)[49, 57-58]。辽河与大凌河共同加积形成了辽河三角洲,两条河流黏土矿物中的蒙脱石/伊利石比值可以清晰地剥离两条河流的沉积物贡献[52, 54]。滦河黏土矿物中,蒙脱石含量较高,明显区别于周围的海河与黄河[59]。蒙脱石随温度与降水增加会转化为高岭石[53, 60],而北方温带大陆季风气候限制蒙脱石的转化,进而出现了黄河以北部分河流蒙脱石含量高于黄河以南河流的现象(图3)。对比辽河、大凌河、滦河与黄河发现,暖湿的滦河和黄河沉积物中高岭石含量高于大凌河与辽河,然而在辽河与大凌河河口的黏土矿物中,辽河的高岭石含量反而高于大凌河,说明辽河沉积物在广阔的冲积平原上经历再风化过程,加速蒙脱石向高岭石的转化。辽河表层沉积物更高的伊利石结晶度也证实其经历了更充分的风化作用[54]。所以,山溪性河流滦河与大凌河口区域的沉积物更能准确地指示物源区的物质和古气候特征。

表2 中国沿海南北方山溪性河流与大河流流域的地质、水文、气象与气候数据统计

3 中国南方热带山溪性河流沉积物输运特点

以杭州湾为界,中国南方地壳大多处于上升状态,所以多发育基岩海岸(图3)[48],也使得南方形成了许多典型的山溪性河流,如浙闽沿岸中小型河流,钱塘江、灵江、瓯江、闽江、木兰溪、九龙江等(表2);台湾岛发育的一系列山溪性小河流更是吸引了国内外广泛关注,也获得了一系列山溪性小河流沉积物源-汇特性成果[15, 63]。

3.1 水文特征

中国台湾岛的山溪性小河流因其高频的构造活动和多发的台风事件,成为世界上物理剥蚀最强和沉积物产能最高的区域,世界前10条高输沙量河流中有7条来自中国台湾[6, 20]。台湾岛河流入海泥沙量季节性差异在台风等极端气候事件发生时会被放大,沉积物浓度最高可飙升20倍[2];海南岛山溪性小河流在台风发生期间水体氢氧同位素特征也会发生改变[64-65];浙闽沿岸小河流由于季节性降雨来源不同,锶钕同位素出现季节性变化[41];中国北方的山溪性小河流在洪水等极端气候事件发生时,入海水沙量也会提高几倍(图2)。相较于大河流域沉积物风化多受亚洲季风的影响,山溪性小河流沉积物更详细地记录了各种极端气候事件,展示了另一种河海交互以及风化与输运机制[20, 41]。

3.2 矿物学特征

中国台湾岛的山溪性小河流域面积小,地形陡峭,不似大河流域发育大型冲积平原和三角洲,因此沉积物沉积在河口前几乎不会经历再风化、再旋回和再沉积过程[20],所以沉积物中的重矿物可以很好地指示物源而不受到化学风化和水动力条件的影响[66]。台湾岛处于亚热带海洋性季风气候区,温度和降水很高(表2),但是其硅酸盐的化学风化很弱,反而物理剥蚀强烈[20],加之其广泛出露第三纪沉积岩,黏土矿物最终表现为富含伊利石和绿泥石,不含蒙脱石(图3)。台湾东部河流,如兰阳溪和双溪,坡度较陡,台风频发,沉积物受到强烈的机械剥蚀;而西部的浊水溪,流域面积稍大,坡度较平缓,台风发生频率低于东侧,河流沉积物有较充足时间发生化学风化作用,所以东部物理风化较强,西部化学风化较强[67]。因此,台湾岛的山溪性小河流沉积物可以精确地指示物源沉积环境。

浙闽沿岸山溪性河流均处于构造稳定带,沉积物中的重矿物多为不稳定种类,如磷灰石、辉石和角闪石,并且结构上呈棱形或者半棱形,说明即使在构造稳定区域的山溪性河流也不像大河流域沉积物在沉积前经历多次沉积旋回[41]。浙闽河流流域广泛分布基性火成岩,在风化作用下易于形成绿泥石、高岭石和蒙脱石,加之该区域为亚热带季风气候区,所以其化学风化产物高岭石含量明显高于其他河流[53, 68]。因此,构造稳定带的山溪性河流,其黏土矿物也可以精确地指示物源与古气候特征。

4 结 论

(1)山溪性河流流域面积小,地形坡度高,沉积物传输快,加之这些流域表层土壤的有机碳含量较高,快速沉积又提高了有机碳的埋藏效率,使得山溪性河流成为全球主要的碳汇之一。在中国所有的沿海山溪性河流中,位于热带地区的流域的初级生产力高;而且台湾地区的河流,地形坡降比最高,所以台湾岛上的山溪性小河流域土壤有机碳含量最高,尤其是兰阳溪。

(2)在中国,无论温带还是热带,山溪性河流均具有瞬时大通量特征,尤其是构造活动和极端气候事件发生后,如地震、洪水和台风;而且流域面积越小、地形越陡峭,对极端气候事件越敏感。无论山溪性河流流域内构造活动是否强烈,位于不同气候带的山溪性河流沉积物的矿物学特征均可以精细地记录物源区的物质特征,而构造稳定和流域坡降比较低的流域,沉积物对古气候的记录更全面。

(3)相比大河流域,山溪性河流对人类活动更加敏感,如土地利用变化;但是现有的人类活动多集中在大河流域,所以山溪性河流受到人类活动的干扰有限。

致谢:非常感谢匿名审稿人对文章提出的宝贵意见!