类书、总集与明代章回小说中的韵文

杨志君

(长沙学院 影视艺术与文化传播学院,湖南 长沙 410005)

类书是辑录古代经史子集资料,“按照一定的方法编排,便于寻检、征引的一种工具书”[1](P5047)。《四库全书总目》卷一百三十五子部类书序曰:“类事之书,兼收四部,而非经非史,非子非集。四部之内,乃无类可归。《皇览》始于魏文,晋荀勖中经部分隶何门,今无所考。《隋志》载入子部,当有所受之。历代相承,莫之或易。明胡应麟作《笔丛》,始议改入集部,然无所取义,徒事纷更,则不如仍旧贯矣。此体一兴,而操觚者易于检寻,注书者利于剽窃,转辗裨贩,实学颇荒。然古籍散亡,十不存一。遗文旧事,往往托以得存。”[2](P3433)可知类书始于魏文帝时的《皇览》,其后历朝历代都编修了不少类书,为文人士子创作诗赋提供了很大的便利。

《四库全书》子部收录类书65部和存目类书217部,其中不少类书设有“文部”“杂文部”“艺文(部/类)”“文学(部/类)”等专门收录各种文体的部类。如《艺文类聚》杂文部设有“史传”“集序”“诗”“赋”“七”“连珠”“书”“檄”“移”等9种文体,《古今事文类聚》别集文章部设有“诏”“制”“露布”“檄”“箴”“铭”“颂”“诗”“赋”“连珠”“判”等11种文体,《太平预览》文部更是设有“诗”“赋”“颂”“赞”“箴”“碑”等37种文体。在这些文体之下,编者往往收录各种文体的范文以供读者参考,如《艺文类聚》卷五十六杂文部二“诗赋”,前半卷是有关“诗”的内容,先是罗列《毛诗序》《汉书》《文章流别论》等典籍中的诗论语段,再是引录宋孝武帝《华林都亭曲水联句效柏梁体》:“九宫盛事予旒纩,三辅务根诚难亮。策拙枌乡惭恩望,折冲莫效兴民谤。侍禁卫储恩踰量,臣谬叨宠九流旷。喉唇废职方思让,明笔直绳天威谅。”[3](P1004)其后接连引录了梁武帝《清暑殿联句柏梁体》、梁元帝《宴清言殿作柏梁体》、孔融《离合作郡姓名字诗》等数十首诗。如果说在类书中设立“文部”“杂文部”等收录各文体的范文是集中收录的方式,那么还有一些类书采取零星收录各文体范文的方式,如《锦绣万花谷》后集卷二十二收录有祭文、挽词等文体,后集卷三十三收录了诗体,并提供了相当数量的范文。[4]这样,类书事实上就具有了总集的功能。

总集同别集相对,“汇录多人的多体裁的著作成为一书”[1](P772),往往分文体汇集各位作家的作品。《隋书·经籍志》总集序云:“总集者,以建安之后,辞赋转繁,众家之集,日以滋广。晋代挚虞,苦览者之劳倦,于是采擿孔翠,芟翦繁芜,自诗赋以下,各为条贯,合而编之,谓为《流别》。是后文集总钞,作者继轨。属辞之士,以为覃奥而取则焉。”[5](P1090)可知总集创始于晋挚虞的《文章流别集》,现存总集以梁萧统所编《文选》为最古,由于其对古代的诗文进行了精挑细选,又分类编排,事实上“担负起文学教育的责任和义务,为培养文学创作人才、繁荣文学创作服务”[6]。

明代章回小说具有文备众体的特点,包含海量的诗词曲赋文,其中不少引自现成文献,如《三国演义》从史传中引入大量的章表奏疏等实用散文,《西游记》从《心经》《鸣鹤余音》等佛道典籍引入诗词韵文,《金瓶梅词话》从《水浒传》《清平山堂话本》等通俗小说中引入大量诗词韵文,这些现象学术界多有关注。然而,明代章回小说也大量从类书、总集中引用诗文,这方面学术界罕见论述。由于明代章回小说从类书、总集中引用的主要是韵文,故本文主要论述类书、总集与明代章回小说中韵文的关系。

一、类书、总集与明代章回小说中的体制性韵文

宋元话本小说包括入话、头回、正话、篇尾四个部分。入话往往是一首诗词,以及对诗词的敷演;篇尾往往以一首诗词收束全文,“‘篇尾’的诗与开头‘入话’的诗相互照应,以诗起,以诗结,形成完整的独具特色的话本小说结构”[7](P21)。也就是说,“入话”的诗词与“篇尾”的诗词,是话本小说体制的一部分,属于体制性韵文。有学者在此基础上进一步指出,话本小说的体制性韵文远不止开头与结尾的韵文:“依据现场的表演规律,‘入话’和‘篇尾’不应只出现在小说的开头和结尾,而是会更为频繁地出现在每一个分回的部分中——而还原到表演场上,那些在文本中标识出分回的韵文其实正起到了在每一回中开场或散场的作用。这也就意味着,整部话本小说并非只是简单的‘以诗起,以诗结’,而是会不断地重复‘以诗起,以诗结’的基本架构,并通过这些架构彼此之间的勾连,形成一部完整的话本小说。如果我们把头回也视为古诗中特殊的一回,则其基本结构应是:入话——头回——回尾——入话——正话(第一回)——回尾——入话——正话(第二回)——回尾……入话——正话(第N回)——篇尾。”[8]章回小说在文体上继承了话本体制,“改造运用了篇首、入话、正话、篇尾等形式”[9](P12)。从宏观上来说,一部章回小说可视为一篇扩充的话本小说;而从微观上来看,则章回小说的每一回可视为一篇话本小说。受话本小说体制的影响,明代章回小说也包含大量体制性韵文,而这些韵文有不少引自类书与总集。

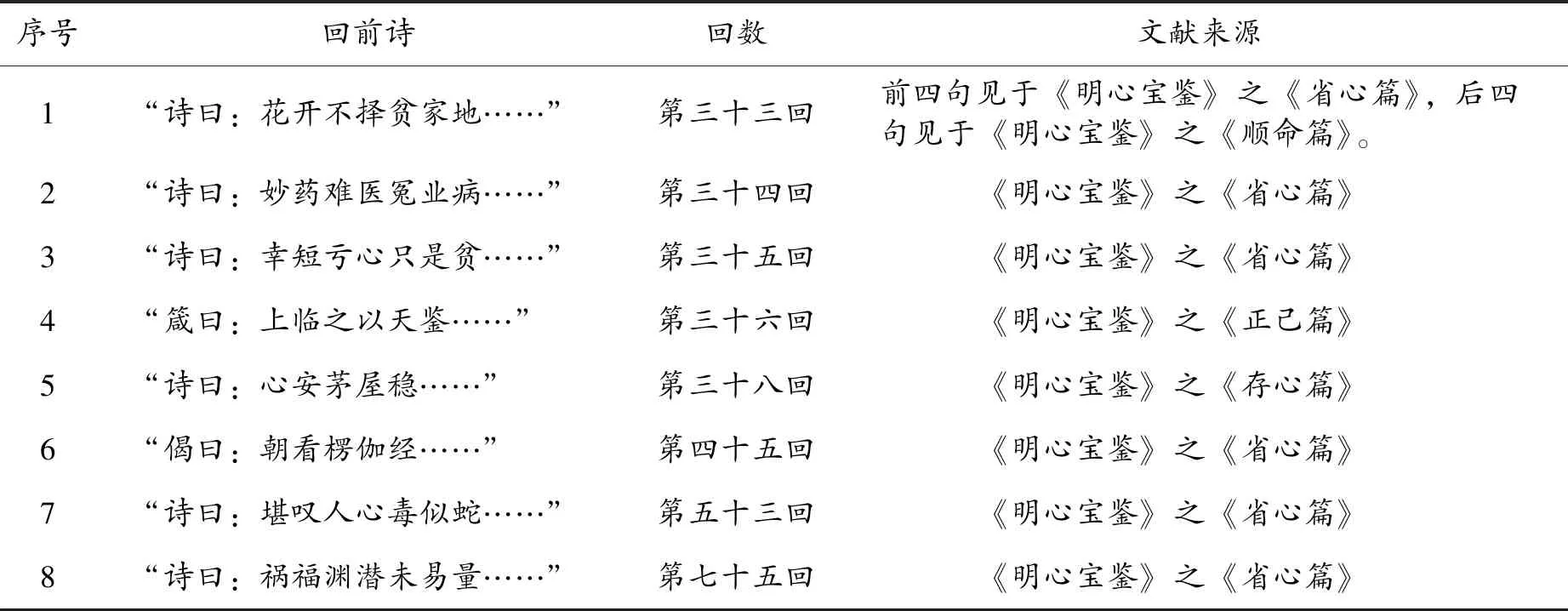

明代章回小说中的体制性韵文,首先表现在回前诗词上,而这些回前诗词,有不少是引自类书与总集。《水浒传》作为明初最早的章回小说之一,也是英雄传奇的开山之作,基本上每回都有回前诗,其中,不少回前诗来自类书《明心宝鉴》。如容本《水浒传》第三十回回前诗:“诗曰:一切诸烦恼,皆从不忍生。见机而耐性,妙悟生光明。佛语戒无论,儒书贵莫争。好条快活路,只是少人行。”[10](P933)此诗仅见于《明心宝鉴》之《戒性篇》。《明心宝鉴》大约成书于元末明初,从明初起便极为盛行,国家图书馆普通古籍阅览室收藏有1368年刊印的《校正删补明心宝鉴》,善本室则藏有1553年刊印的《重刊明心宝鉴》(二卷)。这本书由二十篇六七百段文字组成,按“继善”“天理”“顺命”“孝行”等二十个主题纂辑同类格言警句,是一部关于修身养性、安身立命的通俗读物。王重民先生在《中国善本书提要》中将其著录于“类书类”之下,为其撰写提要曰:“原书不著撰人姓氏,诸家亦鲜著录。所采古今格言,概分三类:一为古群经诸子,一为宋儒语录,一为道家劝善文,如《梓潼》《阴鸷》之类。因疑为宋、元之间道徒所辑著。”[11](P364)可见,《明心宝鉴》是一本格言汇编,主要功能偏重进德修业,可供文人士子写作诗文獭祭之用。除了第三十回的回前诗,《水浒传》还有几回回前诗词袭自《明心宝鉴》,具体如表1所示:

表1 《水浒传》引自《明心宝鉴》的回前诗统计表

可见,一百回的容本《水浒传》,共有九回回前诗袭自《明心宝鉴》,占回前诗总数的9%。

刊于万历二十年(1592年)的《西游记》,其第八回、八十七回回前词,皆引自元代彭致中所编道教词总集《鸣鹤余音》。成书于万历中后期的《金瓶梅》,其第十九、二十二、二十六、二十八、三十、四十、四十九、六十二、九十、九十四等10回回前诗也是引自《明心宝鉴》。此外,《金瓶梅》第四十四、五十九、七十四、七十七回等4回回前诗引自诗歌总集《唐诗鼓吹》。由此可见,《金瓶梅》至少有14首回前诗引自类书与总集,占回前诗总数14%。

如果说在《水浒传》《金瓶梅》中,回前诗最重要的文献来源还是类书,那么到了刊于万历二十五年(1597年)的神魔小说《三宝太监西洋记通俗演义》(以下简称《西洋记》),回前诗最重要的文献来源已经变成总集。据笔者统计,《西洋记》第七十七、七十八、八十、八十一、八十四、八十六、八十七、八十八、九十一、九十四、九十六、九十九等12回的回前诗引自南宋通俗类书《锦绣万花谷》,还有第九十七回回前诗的后四句“长安儿女踏春阳,无处春阳不断肠。舞袖弓腰浑忘却,峨眉空带九秋霜”[12](P1244)则引自《唐宋白孔六帖》卷十四“屏上妇人”条。也就是说,《西洋记》有13首回前诗引自类书。然而,《西洋记》第二、十一、十六、十九、二十一、三十七、三十八、三十九、四十一、四十八、四十九、五十二、五十三、五十五、五十八、五十九、六十三、六十四回等18回的回前诗皆引自诗歌总集《唐诗品汇》。《唐诗品汇》由明初高棅于洪武二十六年(1393年)编成,现存弘治六年(1493年)张璁刻本、嘉靖十六年(1537年)姚芹泉刻本、嘉靖十八年(1539年)牛斗刻本和屠隆刻本、万历三十三年(1605年)陆允中刻本和富春堂刻本等13种版本[13](P78~80),对后世影响巨大。除此之外,《西洋记》第九、九十八回回前诗引自金代元好问所编《唐诗鼓吹》。由此可知,《西洋记》有20首回前诗引自《唐诗品汇》《唐诗鼓吹》等诗歌总集,超过了引自类书的回前诗的数量。合计起来,《西洋记》共有33首回前诗引自类书与总集,占回前诗总数33%,这表明总集、类书在万历中后期已成为章回小说体制性韵文的重要来源,而且总集的作用超过了类书。

其次,明代章回小说正文中也有一部分体制性韵文引自类书、总集。胡士莹先生曾论述话本小说分回时所用的方法:“说话有一种特别长处,就是在紧要关头,忽然打住……像《碾玉观音》那样较短的故事,较简单的情节,在讲说时也有分回……《错认尸》从每段的起诗和结诗来看,也可分做十回。《陈巡检梅岭失妻记》每逢用‘正是’之处,就是一个段落之处。”[14](P185)在胡先生看来,话本小说中以“正是”领起的韵文,基本上可视为分回的标志,即属于体制性韵文。

事实上,章回小说中以“正是”领起的韵文,与话本小说基本相同,发挥的都是分回的体制性功能。如《西洋记》第九回:“正是:临轩启扇似云收,率土朝天极水流。瑞色含春当正殿,香烟捧日在高楼。三朝气早迎恩泽,万岁声长绕冕旒。请问汉家功第一,麒麟阁上识酂侯。”[12](P118)此诗引自《唐诗品汇》卷八十七,为唐代诗人杨巨源所写《元日含元殿下立仗上门下相公》。《西洋记》还有多首以“正是”领起、引自《唐诗品汇》的诗歌:第十回中的“钟传紫禁才应彻”诗引自《唐诗品汇》卷八十七,第十四回中的“萧寺楼台对夕阴”诗引自《唐诗品汇》卷八十八,第十六回中的“紫殿俯千官”诗引自《唐诗品汇》卷六十六,第十八回中的“韶光开令序”诗引自《唐诗品汇》卷一,第三十二回中的“将军出使拥楼船”诗引自《唐诗品汇》卷二十七,第六十三回中的“三十羽林将”诗引自《唐诗品汇》卷十六。此外,《西洋记》第二十回有一首以“正是”领起、首句为“一线春风透海棠”之诗,引自类书《万卷星罗》卷三十五。这样,《西洋记》正文中就有8首以“正是”领起的诗歌引自总集及类书,它们也属于体制性韵文。

二、类书、总集与明代章回小说中的非体制性韵文

明代章回小说中也有不少非体制性韵文,主要包括说理诗词,人物诗赞,描述事物或风景的诗、赋,以及小说人物所作或所唱的诗词曲。而这些韵文,有不少是引自类书、总集。

首先,明代章回小说有部分说理诗词引自类书。如《西游记》第八回:“这才是:人心生一念,天地尽皆知。善恶若无报,乾坤必有私。”[15](P189~190)此诗强调因果报应,劝人行善,是典型的说理诗。此诗又见于《西游记》第八十七回,引自南宋陈元靓所编类书《事林广记》前集卷九。《事林广记》是南宋通俗类书,现存有元至顺年(1330~1333)建安椿庄书院刻本、元泰定二年(1325年)刊本、元后至元六年(1340年)郑氏积诚堂刻本;[16](P60~61)明刻本有7种,分别是洪武壬申年(年1392年)梅溪书院刻本、永乐戊戌年(1418年)建阳翠岩精舍刻本、成化戊戌年(1478年)建阳刘廷宾刻本、弘治辛亥年(1491年)云衢菊庄刻本、弘治壬子年(1492年)詹氏进德精舍刻本、弘治丙辰年(1496年)詹氏进德精舍刻本、嘉靖辛丑年(1541年)余氏敬贤堂刻本(残本),还有6种刊刻年份不详之本[17](P95~102),可见其影响十分广泛。

又如《金瓶梅》正文中有3首诗引自《明心宝鉴》。第一首出现在第五十九回:“湛湛青天不可欺,未曾举意早先知。休道眼前无报应,古往今来放过谁?”[18](卷六)此诗引自《明心宝鉴》之《天理篇》。第二首出现在第八十一回:“我劝世间人,切莫把心欺。欺心即欺天,莫道天不知。天只在头上,昭然不可欺。”[18](卷九)此诗引自《明心宝鉴》之《天理篇》。第三首出现在第一百回:“劝尔莫结冤,冤深难解结。……汝当各托生,再勿将冤结。”[18](卷十)此诗引自《明心宝鉴》之《省心篇》。这三首诗说理意味很浓,宣扬劝善惩恶、劝莫结冤的道理。

其次,明代章回小说有部分人物诗赞引自类书与总集。如《三国演义》卷二十一“孔明秋风五丈原”中南轩张氏赞孔明之诗(“维忠武侯”),同见于《南轩集》卷三十六、《事文类聚》卷四十一、《五百家播芳大全文粹》卷一百零九。但在《三国演义》中,诗中“不昧者几”之“几”,《事文类聚》作“机”,《南轩集》《五百家播芳大全文粹》作“几”,可排除袭自《事文类聚》;“惟一其心”之“惟”,《南轩集》作“维”,《五百家播芳大全文粹》作“惟”,又可排除引自《南轩集》。通过文本的比较,可知此诗应是引自总集《五百家播芳大全文粹》。不过,章回小说中更多的诗赞是引自类书。同样是历史演义小说,书坊主余邵鱼编撰的《春秋列国志传》,就有五首诗赞引自通俗类书《事林广记》,具体如表2所示:

表2 《春秋列国志传》正文中引自《事林广记》的诗赞统计表

如前所述,《事林广记》版本众多,7种明刻本中就有两种出自建阳,而余邵鱼作为建阳人,获得《事林广记》并非难事。事实上,从《事林广记》中引入人物诗赞并非始自明代章回小说,早在元代平话中就存在这种现象。如《元刊全相平话五种》之《乐毅图齐七国春秋后集》卷中:“桓桓昌国,乘时方翼。干戈效用,疆场底绩。西却奏兵,东下齐壁。完赵保燕,孔武之力。”[19](P134)此诗为乐毅庙赞,引自《事林广记》后集卷四。此外,《乐毅图齐七国春秋后集》卷中还有一首田单庙赞(“列国将侯”);《三国志平话》卷中关羽庙赞(“勇气凌云”),同卷的张飞庙赞(“先生图王”),皆引自《事林广记》后集卷四。除了《事林广记》,通俗类书《万宝全书》也是章回小说中诗词的一个来源,如署名为罗贯中的《残唐五代史演义传》第三十二回关于李存孝的诗赞:“两岸西风起白杨,沁州存孝实堪伤。晋宫花草埋幽径,唐国山河绕夕阳。鸦谷灭巢皆寂寞,宾州尘路总荒凉。诗成不尽伤情处,一度行吟一断肠。”[20](P312~313)此诗引自《万宝全书》卷十八“诗对门”《赤壁怀古》。

再次,明代章回小说有部分描述事物或风景的诗、赋引自类书。书坊主熊大木的历史演义《南北两宋志传》之《南宋志传》第一回:“昔日杜工部曾有诗咏这孤雁云:孤雁不饮喙,飞鸣声念群。谁怜一片影,相失万重云。望尽如犹见,哀多似更闻。野鸦无意绪,啼噪自纷纷。”[21](P18)此为杜甫之《孤雁》,主要描述天空中的一只孤雁。此诗同见于《杜工部集》卷十五、《文苑英华》卷三百二十八、《事文类聚》后集卷四十六。通过文本的比较,根据“啼噪”这一处的异文,可判断是引自《事文类聚》后集卷四十六。《隋炀帝艳史》第二十二回有一首咏马诗:“后人有诗赞之曰:宝马权奇出未央,雕鞍照耀紫金装。春草初生驰上苑,秋风欲劲戏长扬。鸣珂屡度章台侧,细蹀经向濯龙旁。徒令汉将连年去,宛城今已献明王。”[22](P690~691)此诗主要描写礼部侍郎裴矩献给隋炀帝的大宛宝马,引自唐代徐坚所辑类书《初学记》卷二十九兽部“杨师道咏马诗”条下小字注部分。描写风景的诗,如熊大木的《唐书志传通俗演义》第二十一回:“端的这座山:数峰回抱隔烟林,连峪崎岖十里深。只可步行寻石径,不堪随马入山阴。”[23](P210)此诗描写崎岖险峻的山景,引自《事文类聚》前集卷十四地理部。

明代章回小说也有部分描写事物的赋引自类书,如《西洋记》中有6篇赋袭自宋代吴淑所编类书——《事类赋》。第三回中描写满月之赋:“赋曰:维彼阴灵,三五阙而三五盈。流素彩而冰净,湛寒光而雪凝。顾兔腾精而夜逸,蟾蜍绚彩以宵惊。容仙桂之托植,仰天星而助明。……得不荐鸣琴而灭华烛,玩清质之悠悠。”[12](P31~32)此赋引自《事类赋》卷一,为“天部”下之《月赋》。第五回描写火景之赋:“一声响亮,四塞昏沉。……虽不是诸葛亮赤壁鏖兵,却没个刘江陵返风霈雨。”[12](P61)此赋改自《事类赋》卷八“地部”之《火赋》,是对《火赋》的浓缩与概述。第七回描写大雨之景:“只见:渰然凄凄,霈焉祁祁。……考于羲易,怅西郊之未零;玩彼麟经,眷北陵而可避。”[12](P84~85)此赋引自《事类赋》卷三“天部”之《雨赋》。第三十回中有一篇《牛赋》:“赋曰:嗟乎!物之大者,状若垂天之云。……周官分职,牛人乃主于牵傍;留宝诸贤,和峤亦勤于刺促。”[12](P395~396)此赋引自《事类赋》卷二十二“兽部”之《牛赋》。第四十二回有一篇《山赋》:“赋曰:天孙日观,终南太乙。……徒为患于蛮貊,而无资于财用。”[12](P546~547)此赋引自《事类赋》卷七“地部”《山赋》。第五十四回中有一篇描写南山之象的赋:“赋曰:南方之美者,南山之犀象焉。……入彼梦思,既见灾于能茂;俾之率舞,亦归功于贺齐。”[12](P693~694)此赋袭自《事类赋》卷二十“兽部”之《象赋》。如果除去第二十四回名为《花赋》实则为词的4篇赋,那么《西洋记》共含8篇赋,而其中6篇袭自《事类赋》,占赋总数的75%。可见《事类赋》对于《西洋记》的写景状物具有重要的应用价值。

除了《西洋记》,还有其他一些章回小说中的赋也是引自类书。如神魔小说《韩湘子全传》第一回描写白鹤的赋:“有词赋为证:瘦头露眼,丰毛疏肉……侣鸾凤以遐征,薄云霄而高啄。”[24](P5~6)此赋是根据《事类赋》卷十八“禽部”之《鹤》删减而成。再如历史演义《皇明开运英武传》卷五“王祎独作秋江赋太祖一战鄱阳湖”中王祎所作《秋江赋》:“咨五材之并用,是水德之灵长。……岸畔黄花金兽眼,树头黄叶火龙鳞。”[25](P216~217)此赋引自唐代徐坚所编类书《初学记》卷六,实为东晋郭璞的《江赋》。

最后,明代章回小说中小说人物所作或所唱的诗、曲,有不少是引自总集、类书。明代章回小说中人物所作的诗,如《西洋记》第七十八回中三宝老爷在祖法儿国礼拜寺题的一首诗:“层台耸灵鹫,高殿迩阳乌。暂同游阆苑,还类入仙都。三休开碧落,万户洞金铺。摄心罄前礼,访道把中虚。遥瞻尽地轴,长望极天隅。白云起梁栋,丹霞映棋栌。”[12](P1010~1011)此诗同见于《初学记》卷二十三、《文苑英华》卷二百三十三、《诗纪》卷一百二十六,通过文本的比较,可判断应是引自类书《初学记》。《西洋记》第七十九回中有一首祖法儿国礼拜寺马公公题的诗(“海边楼阁梵王家”)引自宋代类书《事类备要》前集卷四十九。《西洋记》第八十二回中叙述引蟾仙师向张天师自报家门时说了一首诗(“仙翁无定数”),此诗为李商隐的《玄微先生》,见于《李义山诗集》卷四,“有”原诗中作“起”,“玉”作“石”,“石”作“柱”,“傍”作“倚”,“菜”作“策”,“短”作“下”;又见于《锦绣万花谷》前集卷三十,“石”作“柱”,“菜”作“策”。鉴于《西洋记》有25首诗袭自《锦绣万花谷》,基本上可判断此诗应是引自通俗类书《锦绣万花谷》。又如刊于崇祯四年(1631年)的《隋炀帝艳史》第十五回中侯夫人所作的《妆成》(“妆成多自惜”)、《自感》(“庭绝玉辇迹”)、《自伤》(“初入承明殿”)等几首诗,皆引自诗歌总集《诗纪》。《诗纪》为明代冯惟讷所编,有万历四十一年(1613年)黄承玄刻本。

明代章回小说有部分作品包含数量不等的散曲,如:《新平妖传》含4首小令;《西洋记》含7首小令;《韩湘子全传》含84首小令;《金瓶梅》含小令128首,套曲18支,是章回小说含散曲数量最多的作品。《金瓶梅》中小部分小令、大部分套曲引自《词林摘艳》《雍熙乐府》等散曲总集,它们一般由小说中人物演唱出来。如万历本《金瓶梅》第六回西门庆所唱之《两头南》:“冠儿不戴懒梳妆……烧一柱儿夜香。”[18](卷一)此曲引自《雍熙乐府》卷十六。据笔者统计,《金瓶梅》中有44首小令引自《雍熙乐府》。《金瓶梅》还有一部分小令袭自其他的散曲总集,如第三十八回潘金莲弹唱的三首曲子,皆引自嘉靖四年(1525)刊行的散曲总集《词林摘艳》卷一;又如,同书第七十五回中郁大姐弹唱的四首曲子(即“花家月艳”至“百般的放不下心上的人”)皆引自散曲总集《吴骚合编》卷四。相比《金瓶梅》,小令只是小部分引自散曲总集,其部分套曲则引自《词林摘艳》。具体情况见表3:

表3 《金瓶梅》引自《词林摘艳》的套曲统计表

从上表可知,《金瓶梅》中有12支套曲袭自《词林摘艳》,约占该书套曲总数的67%。不过,《金瓶梅》对散曲总集中的曲子并非简单地抄录,而是“能够根据小说情节、人物、主题的需要而进行有意识、有目的选择与改造,以达成自己的故事建构目的,实现自己的创作意图”[26]。张竹坡也说:“《金瓶》内,即一笑谈,一小曲,皆因时致宜,或直出本回之意,或足前回,或透下回,当于其另自分注也。”[27](P41)“凡各回内清曲小调,皆有深意,切合一回之意。”[27](P407)《金瓶梅》中引自《词林摘艳》的散曲,通过人物演唱出来,是故事情节的一部分,且能恰当地抒发人物内心的感情。

如果说明代章回小说中的非体制性诗歌、赋作主要是引自通俗类书,那么明代章回小说中的散曲,无疑主要引自总集。

三、类书、总集对于明代章回小说的意义

章回小说的形成,主要受益于两大传统:史传传统与说唱传统。受史传传统的影响,明代章回小说大多依赖现成的文献资料,这既包括发挥总集作用的史传,也包括各种类书与总集;受说唱传统的影响,明代章回小说中又会掺入了大量的诗词曲赋,其中有一部分便是来自类书与总集。具体来说,类书、总集对于明代章回小说的意义主要表现在以下四个方面。

首先,类书、总集为明代章回小说中的韵文创作提供了极大的便利。南宋赵彦卫在《云麓漫钞》中说:“唐之举人,先藉当世显人,以姓名达之主司,然后以所业投献;踰数日又投,谓之温卷,如《幽怪录》《传奇》等皆是也。文备众体,可以见史才、诗笔、议论。”[28](P135)这里不仅指出了唐代的温卷现象,还道出了唐传奇中包含诗歌、评论等“文备众体”的文体特征。文备众体不仅是唐传奇的文体特征,更是章回小说的文体特征。章回小说由于篇幅很长,其容纳的诗词曲赋的数量远远超过唐传奇。以明代“四大奇书”为例,据笔者统计,嘉靖壬午本《三国演义》包含诗歌364首、词2首、赋4篇;容与堂刊本《水浒传》包含诗歌541首、词82首、曲2首、赋224篇;世德堂刊本《西游记》含诗歌415首、词58首、赋260篇;万历本《金瓶梅》含诗歌380首,词19首、小令128首、套曲18支、赋74篇。从中可以窥见,明代章回小说中的韵文数量众多。反过来说,章回小说的创作对韵文有大量的需求,而类书、总集恰好能满足这样的需求。四库馆臣为“类书类”撰写的小序云:“此体一兴,而操觚者易于检寻,注书者利于剽窃。”[2](P3433)其为类书《艺文类聚》撰写提要曰:“是书比类相从,事居于前,文列于后,俾览者易为功,作者资其用。”[2](P3435)而为“总集类”撰的小序又曰:“是故文章之衡鉴,著作之渊薮矣。”[2](P5080)不管是类书使“操觚者易于检寻”,还是总集为“著作之渊薮矣”,说的都是对创作者所具有的参考及取用价值。只是类书、总集以往主要是作为文人创作诗文的獭祭之用,而到了明代章回小说兴起后,类书、总集便成为小说编撰者取用的对象——既然诗词曲赋是章回小说中的组成部分,那么从现成文献中借用总比自己撰写省事得多,而类书、总集为编撰者提供了借文的便利。如《金瓶梅》中18支套曲,有12支套曲袭自《词林摘艳》,散曲总集《词林摘艳》就为《金瓶梅》的散曲创作提供了莫大的便利;又如《西洋记》中共8篇赋,其中有6篇来自《事类赋》,《事类赋》就为《西洋记》的赋作创作提供了很大的方便。

其次,明代章回小说引入类书、总集中的韵文,尤其是名家名作,可以提高其文化地位。在古代,小说地位是十分卑微的。《汉书·艺文志》曰:“小说家者流,盖出于稗官。街谈巷语,道听说者之所造也。孔子曰:‘虽小道,必有可观者焉。致远恐泥,是以君子弗为也。’然亦弗灭也。闾里小知者之所及,亦使缀而不忘。如或一言可采,此亦刍荛狂夫之议也。”[29](P1745)将小说比之于“刍荛狂夫之议”,足见其对小说的轻视。而班固在“诸子略”中列出儒家、道家、法家等十家,小说家居于末端,并说:“诸子十家,其可观者九家而已。”[29](P1746)也就是说,小说家在班固看来根本就不足“观”。班固对小说的看法,被古代目录学著作所继承,从《隋书·经籍志》《旧唐书·经籍志》《新唐书·艺文志》,一直到清代乾隆时期的《四库全书总目》,对小说基本上都是持轻视的态度,而章回小说更是在古代官方目录学著作中无一席之地。嘉靖壬午年(1522)修髯子(即张尚德)在《三国志通俗演义引》中说:“于戏!牛溲马勃,良医所珍,孰谓稗官小说,不足为世道重轻哉?”[30](卷首)修髯子表面上是在替稗官小说的价值进行辩护,但其将《三国演义》之类的章回小说比喻为“牛溲马勃”,亦体现了其对历史演义这一新兴的章回小说文体的轻视。明神宗朝万历三十年(1602年)十二月禁以小说语入奏议[31](P16),而被王世贞、皇甫汸等称扬的文人莫是龙(1537~1587),亦大致在万历年间说:“第如鬼物妖魅之说,如今之《燃犀录》《幽怪录》等书;野史芜秽之谈,如《水浒传》《三国演义》等书,焚之可也。”[31](P205)由此可见,即便到了万历年间,章回小说仍是统治者禁毁、正统文人瞧不起的对象。正如黄人在《小说林发刊词》中所说:“昔之于小说也,博弈视之,俳优视之,甚且鸠毒视之,妖孽视之,言不齿于缙绅,名不列于四部。”[32]而诗歌在古代文学中具有正统地位,古代文人往往借诗以“言志”。章回小说的作者之所以在小说中掺入诗、词、曲、赋,主要是因为“此类文字最能表现其作为文人的‘文学’才能,而‘文学’才能恰是当时人衡量其作品最为重要的标准”[33]。将语言通俗化,将人物、故事传奇化,可以赢得普通读者的认可,但诗、词、曲、赋可更直接表现其文才,从而获得文人的首肯。正因为如此,号称“江南散人”的李大年在为熊大木的《唐书志传通俗演义》作序时虽不满于其“有紊乱《通鉴纲目》之非”,但还是称赞此书中“诗词檄书颇据文理,使俗人骚客披之,自亦得诸欢慕”[23](卷首)。可见,在李大年看来,《唐书志传通俗演义》中的“诗词檄书”是很有价值的。而清代评点家毛宗岗在《三国志演义·凡例》中说:“叙事之中夹带诗词,本是文章极妙之处。”[34](P2)可见,在毛宗岗看来,章回小说中的诗词是很有价值的,故“悉取唐宋名人作以实之”[34](P2),增入唐宋名人的诗词。李大年肯定《唐书志传通俗演义》中的“诗词檄书”,毛宗岗增入唐宋名人诗词,都有借诗词来提高章回小说地位的目的。古代的类书、总集,如《事林广记》《锦绣万花谷》等类书,《唐诗鼓吹》《唐诗品汇》《词林摘艳》《雍熙乐府》等总集,恰好汇集了诗、词、曲、赋等各种文体的名家名作,而且分类编排好了,取用十分方便。

再次,明代章回小说中引入类书、总集中的体制性韵文,具有议论说教以及情节分段的结构功能。《水浒传》《三遂平妖传》《金瓶梅》等章回小说,基本上每回都有回前诗。回前诗根据其功能,大致可分为三类:引出下文的诗歌、隐括当回情节大要的诗歌、议论说教的诗歌。[9](P86)前两类诗歌因为与故事情节紧密相连,通常是作者临场而作;第三类诗歌,便大多引自类书,如《水浒传》《金瓶梅》就有不少议论说教的回前诗引自《明心宝鉴》。明代章回小说每回的正文中,也有一部分以“正是”“有诗为证”等套语引出的议论说教诗词引自类书,如《金瓶梅》第三十一回:“正是:不结子花休要种,无义之人不可交。”[18](卷四)此二句诗引自《明心宝鉴》之《交友篇》,劝人要结交有义之友;《金瓶梅》第八十一回:“有诗为证:我劝世间人,切莫把心欺。欺心即欺天,莫道天不知。天只在头上,昭然不可欺。”[18](卷九)这六句诗引自《明心宝鉴》之《天理篇》,劝人不要“欺心”。这些议论说教诗词,既表达了作者的道德教化意图,又具有情节分段的结构功能,相对而言,后者更为重要。

最后,明代章回小说中引入类书、总集中的人物所作或所唱韵文,本身就是小说故事情节的一部分,也是章回小说中人物抒发情感的重要载体。如前所述,《西洋记》第七十八回中三宝老爷在祖法儿国礼拜寺题的诗,以及第七十九回中马公公在礼拜寺题的诗,引自类书《初学记》《事类备要》。而礼拜寺题诗是三宝老爷途经祖法儿国所经历的核心事件,如果缺少这两首诗,故事情节就不完整。《金瓶梅》中写到很多宴席上的弹唱场景,如第四十二回描写李铭、吴惠席前弹唱了一套灯词《双调·新水令》:“凤城佳节赏元宵……今日个开怀沉醉乐淘淘。”[18](卷五)此套曲引自《词林摘艳》卷五。宴饮及听曲,是西门庆重要的生活方式,是兰陵笑笑生不厌其烦描述的对象,其本身就是故事情节的一部分。在《金瓶梅》中,诗词尤其是人物所唱的散曲,往往能传达其内心的情感,而其中不少就是袭自散曲总集。如第八回中潘金莲独守闺房,寂寞难耐之余,一边弹着琵琶,一边唱着《绵搭絮》:“当初奴爱你风流,共你剪发燃香,雨态云踪两意投,背亲夫和你情偷。怕甚么旁人讲论,覆水难收;你若负了奴真情,正是缘木求鱼空自守!”[18](卷一)后面接连还有3首曲子,皆是引自《雍熙乐府》卷十五。这几首曲子,情感的抒发由空床难耐的哀怨到彻底失望的愤恨,恰如其分地表达了潘金莲因西门庆一而再、再而三地移情别恋,而看破了西门庆的浪子性格,从此不再痴心对他。《金瓶梅》中的曲子,大多数是人物抒发情感的载体,这些曲子虽然大多数是从散曲总集中引入的,但仿佛就是人物所作的一般。也就是说,《金瓶梅》中的曲子,主要是用来为人物抒发情感而服务的。这是《金瓶梅》作者的高明之处。

明代章回小说适量地引入韵文,对于调节叙事节奏、塑造人物形象、营造氛围等具有积极的意义。但也正如陈大康先生所言,如果数量过多,即超过20%,便会带来“冲淡情节、妨碍人物性格刻画等方面的恶果”[35](P103)。

到了清代,随着小说观念的进步、文人化的加强,章回小说中的韵文呈现出两种变化:一是数量大大减少,如金圣叹所评改的《第五才子书施耐庵水浒传》,几乎将容本《水浒传》中诗词韵文删汰净尽;又如吴敬梓的《儒林外史》只有3首诗、3首词,相比明代“四大奇书”,其诗词数量是非常少的了;二是由之前以叙述者的韵文为主,转向以人物所作的韵文为主,韵文的运用服务于人物的情感抒发、命运暗示、性格呈现,这以《红楼梦》为代表。当清代章回小说的创作由世代累积型转向文人独创型后,类书、总集便逐渐退出了章回小说。