农业保险面源污染治理效应的理论逻辑与实证检验*

张宗军,令 涛

(1.兰州财经大学 金融学院, 甘肃 兰州 730020;2.上海财经大学 金融学院, 上海 200433)

化肥作为“粮食中的粮食”,在增加农作物产量、保障我国粮食安全战略中发挥了重要作用。但是,化肥施用量的不断增加会降低土壤生物活性[1],破坏土壤结构[2],导致土地结块和重金属集聚[3],由此形成的面源污染成为困扰农业可持续发展、农产品质量安全和社会民众身体健康的重要瓶颈。2014年,我国首个《全国土壤污染状况调查公报》显示,全国土壤总超标率为16.1%,而耕地是各类土壤污染中最严重的,超标率达到了19.4%;《2019年全国耕地质量等级情况公报》显示,全国耕地面积中的一至三等优质耕地仅占31.24%。农业生产中长期高居不下的化肥使用量是面源污染和农业碳排放的主要来源[4]。

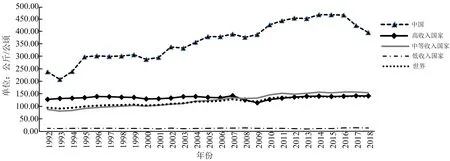

事实上,自1980年起,我国化肥施用量除1998—2000年间有所放缓外,一直保持着较高的增长速度,直至2014年才转为小幅下降趋势。但2018年的施用量仍高达393.22公斤/公顷。同时,我国化肥施用水平与全球不同收入水平国家相比,已处于严重过度状态。1992—2018年,不论是世界平均水平,还是不同收入层次国家的平均水平,化肥施用量总体上都呈现从平缓上升到逐步稳定的趋势(见图1)①。在此期间,世界化肥施用量从92.86公斤/公顷增长到136.82公斤/公顷,增长1.47倍;中等收入国家的化肥施用量从85.91公斤/公顷增长到152.57公斤/公顷,增长1.78倍;高等收入国家的化肥施用量从2002年的125.69公斤/公顷增长到139.58公斤/公顷,增长1.11倍;低收入国家的化肥施用量由于当地的经济发展水平低下和农业发展缓慢等原因一直保持在很低的水平,平均施用量保持在11公斤/公顷左右。而我国2018年的化肥施用水平分别是全球的2.87倍、高等收入国家的2.82倍、中等收入国家的2.57倍、低等收入国家的33.59倍。

图1 1992—2018年全球及不同收入等级国家化肥施用情况数据来源:世界银行数据库(https://data.worldbank.org.cn/)。

为此,2014年以来的中央“一号文件”陆续提出了推广生物有机肥和规模化养殖、实施化肥农药零增长计划等以绿色环保为导向的现代农业发展方向。然而,农业面源污染问题积累已久,治理绝非一朝一夕之功,需要多措并举、协调配合,才能取得良好的效果。尤其是直接的农业补贴已无法改变农户追逐农业生产利益最大化的行为决策。农业化学品的价格补贴在助推农业发展的同时也加重了农业面源污染[5],农业直接补贴不仅无法改变农业生产方式和结构,而且导致化肥施用量的大幅增加[6]。这就需要调整经济激励方式,从源头上转换农户的行为选择,才能更好地控制农业面源污染,实现农产品绿色安全生产。

一、相关文献综述

政策性农业保险作为重要的农业风险管理手段,不仅在稳产量、保收入、防返贫等方面贡献力量,而且逐步在农业环境治理上凸显出作用。国外学者较早地关注到了农业保险的环境保护效应问题,但由于不同国家、同一国家不同作物之间的保费补贴存在较大差异,因此研究得出的结论有所不同。部分研究成果表明,农业保险与化肥施用之间是一种替代关系,农业保险对化肥减量施用具有促进作用[7-12]。也有部分研究表明,农作物保险对农户决策影响很小,几乎没有改变农户在土地使用、种植结构、化肥施用等方面的选择,对环境保护不产生实质性效果[13]。还有学者指出,农业保险会促使人们减少草原和牧场的面积,增加农作物的种植面积,从而增加化肥的施用[14,15]。尤其是政府提供农业保险保费补贴,影响了农户的行为决策,在激励农户扩大耕种规模的同时,挤占了林草用地,提高了化肥施用量并引发了水土流失[16,17]。近年来,随着国内农业保险的迅猛发展,农业保险的环境保护效应开始受到关注。部分研究发现,农业保险对化肥和农药的影响有所差异,具体为促进化肥施用而减少农药使用[18,19];也有学者指出,农业保险从结构、规模和技术三方面产生环境保护效应,规模效应会加剧农业面源污染,结构与技术效应则相反[20-22];还有研究表明,农业保险发展有助于减少化肥面源污染的排放强度,但在东、中、西三大区域存在着异质性[23]。

综上所述,现有研究主要集中在农业保险对农用化学品施用的直接影响上,得出的结论不尽相同。当然,对于复杂的经济体系和条件假设下的经济理论而言,侧重的因素、选择的指标、运用的方法、使用的数据等不同都可能对研究结论产生影响,有所差异甚至相互矛盾是正常的表现。国外研究更多的是根据小范围农户调查得出结论,缺乏对农业保险环境治理效应的系统性分析,没有对农业保险如何减少化肥施用量的路径进行探索;国内研究更多的是从理论层面推断农业保险对化肥减量施用可能产生的影响,缺乏进一步的实证检验,无法提供明确的证据。基于此,追根溯源建立一个农业保险通过结构效应、规模效应和收入效应激励化肥减量施用的理论分析框架和传导作用机制;并选择13个合理的变量指标,以30个省份2007—2019年的数据,利用静态面板检验和中介效应检验,对理论假设进行印证。

二、农业保险面源污染治理的作用机理与研究假说

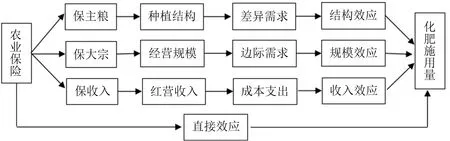

任何经济问题都是内生和外生多种因素共同作用的结果,我们不可能把所有因素的作用效果都能够完整地反映出来,但是必须探求核心要素,并围绕核心要素理清各因素之间的传导机理,探索农业保险如何影响化肥施用量的传导路径。为此,必须先筛选影响化肥施用量的直接影响因素。保险作为一种风险管理机制和宏观经济调控手段,必须找准依托和发力点,方可影响到农户的化肥投入决策。为此,从理论上建立一个农业保险通过规模效应、结构效应和收入效应而实现化肥减量投入的分析框架,具体理论逻辑如图2所示。

图2 农业保险促进化肥减量投入的传导路径

(一)农业保险促进化肥减量施用的结构效应

我国农业保险的保费形成主要以国家财政、省级财政、地方财政的补贴为主,外加农民自交的少部分保费,所以农业保险的保费补贴政策会影响到农户的种植决策。为了保障我国粮食安全,农业保险在推动初期确立了“保主粮”的承保方针②。从2016年开始,中央财政在“保主粮”的基础上,对适应地方“三农”发展的部分特色农产品也提供一定的保费补贴支持③。并且,随着2017年之后主粮作物大灾保险机制、三大粮食作物完全成本保险产品的推进,粮食作物的风险保障水平进一步提升。农业保险保费补贴比例和保障水平的差异会引致农作物生产结构发生变化,高补贴产品种植面积增加,低补贴产品种植面积减少[24]。由于不同农作物生理结构、耕作条件、生长周期、产量水平等存在较大差异,因而对化肥的需求量也不一样,一般而言,农作物化肥施用量从高到低依次为:水果、糖料作物、蔬菜、烤烟、棉花、谷类作物、油料作物、豆类作物、粮食作物[25]。因此,农业保险的承保政策引导了农作物种植结构的变化,并进一步影响了化肥的使用量。

(二)农业保险促进化肥减量施用的规模效应

自然资源部调查数据显示,我国每年的荒地有近3 000万亩。造成这一现象的主要原因是从事农业生产的效益要大大小于从事其他行业,加之不稳定的自然灾害风险和市场价格风险,使农户不再偏好于农业生产。随着农业保险的不断发展,农业保险产品更新换代,提供的风险保障程度大幅提升,提振了农民种粮的信心,使弃耕的荒地得到重新开发利用,农业生产的种植规模有效扩大。同时,我国农业保险在实施过程中向规模种植户倾斜,对合作社、龙头企业等新型农业经营主体提高补贴水平,加之其他涉农政策的引导和机械化水平的提升也在一定程度上促进了我国农业规模化种植的进程。规模化种植降低了土地对化肥的边际需求,起到了积极的减量施肥作用[26-29]。

(三)农业保险促进化肥减量施用的收入效应

由于收入的不确定性和投入的必要性,我国农民的经营性收入长期面临生产成本和销售价格双层压力。农业保险的出现为农户降低不必要的化肥投入提供了可能,在开源节流的作用下,会使农民的收入达到最大化。尤其是农作物受灾后,追加化肥成为农户挽回产量损失的常用措施,而农业保险的保障功能降低了这一需求。但理论界很少有人关注农业保险引致的农民预期收益变化所导致的决策行为的转变,以及这种生产方式转变对农业环境污染治理的影响。研究表明,农业保险会对农户的生产经营收入提供保障,这会减弱其使用农药来应对病虫害的动机,从某种意义上来讲,这种“消极生产”的传导机理缓解了农业面源污染[30]。

三、变量选择、数据来源与模型设定

(一)实证变量选择

1.被解释变量

化肥施用量指单位耕地面积上化肥施用的折纯量。农业面源污染跟工业面源污染相比显著不同的是,农业生产本身并不会产生大量污染,农业面源污染产生的根本原因是为了增加农作物产量。普遍施用大量的化学肥料和抛弃传统的有机肥料,导致土壤中氮、磷、钾严重超标,从而养分结构失衡,最终不适宜植物生长。同时由于降水,土壤中的氮、磷、钾元素又会随着雨水流入湖泊河流当中,从而进一步增大污染的面积。因此化肥施用量的大小可以反映农业面源污染状况。

2.解释变量

农业保险可以引致农民预期收益发生变化,从而转变农业生产方式,减少不必要的化肥投入,缓解农业面源污染的窘境。因此,使用农业保险密度作为主要的解释变量④。我国碎片化的小农生产,导致了经营规模普遍比较小,而已有研究表明,规模经济效应是在很多领域存在的普遍现象,也就是说,随着规模的扩大,单位产品的平均要素投入有下降的趋势。因而,引入人均播种面积来检验耕种规模对农户化肥施用行为的影响,同时将此变量作为衡量规模效应的中介变量。不同农作物生理结构、生长周期、产量水平等存在较大差异,因而对化肥的需求量也不一样,根据特性一般分为粮食作物和经济作物。用粮食作物的耕种面积占总耕种面积的比例来反映化肥施用的差异,同时将此变量作为衡量结构效应的中介变量。化肥作为一种工业商品,作为需求者的农户要有一定的经济能力才能够负担得起。以人均可支配收入来反映农民的购买能力,同时将此变量作为衡量收入效应的中介变量。

3.控制变量

水分是农作物生长的基础,影响到化肥能否被作物有效地吸收利用。用有效灌溉面积占总播种面积的比重来反映灌溉水平对化肥施用的影响。农业的弱质性源于其直接面对大自然生产承受的自然灾害风险和病虫害造成的产量损失。自然灾害的发生会促动农民对投入产出的衡量,影响其对化肥施用量的考虑。通常用受灾率和成灾率来衡量农业灾害风险的程度,但受灾率反映了作物受到灾害侵扰的覆盖面,不能反映后果的严重程度,因而选择成灾率来反映灾害对农业生产造成的影响程度。大量机械化的投入不仅节省人力、提高生产效率,而且有助于深耕细作,影响土壤对化肥的吸收程度,进而影响化肥的施用量。城镇人口的增加,必然导致农村劳动力的相应减少,当劳动力要素投入不足的情况下,农民会选择增加化肥投入以保证农业生产的预期产量。作为一个弱质产业,各个国家均对农业发展采取了一定的扶持政策,财政支农投入是最关键的措施。通过财政投入可以完善农田水利工程、农村电力、防灾工程、农业科技、灾害预警等基础设施,提高农业生产的效率,增强应对灾害风险的能力,生产条件和经济能力的改善会影响农民化肥的施用行为。改革开放之后,农民的收入来源不断拓展,其中农业生产形成的经营性收入占比不断下降,意味着农业生产在农民生活中的重要性持续降低,农民对土地的依赖性减少,从而会影响其化肥的施用决策。农业生产收益取决于农产品产量和价格两个方面,农民对价格的预判会影响其要素的投入。实际上,农户一般以当年的价格作为来年的预期,因此,以滞后一期的农产品生产者价格指数来反映价格预期对化肥施用的影响。经济学理论表明,价格是调节供需平衡的关键要素,化肥价格的变动可能会影响到农户的购买数量,而且这种影响是当期的,所以用化肥价格指数来反映这种影响。农业生产力水平的高低很大程度上取决于化肥是否得到合理有效地利用,因此人均受教育年限也是衡量化肥施用不可或缺的指标。

(二)实证数据来源与说明

采用我国30个省、市、自治区(不包括港、澳、台和西藏地区)的平衡面板数据,样本时间为2007—2019年,数据来源于《中国统计年鉴》和Wind数据库。数据包含了我国所有的农业种植地区,年度上分析了政策性农业保险实施以来的变化情况,总体针对性强、覆盖面广,具有良好的代表性。需要说明的是:2012年后,国家统计局不再披露农村人均纯收入指标数据,转为农村居民人均可支配收入,转化前后统计口径变化甚微,不影响实证检验;由于北京市、天津市、上海市和重庆市的农产品生产者价格指数、化肥价格指数缺失,分别以其相邻的河北省、江苏省和四川省的相关数据替代;另外,2019年北京市、天津市、上海市的成灾率数据尚未披露,故依据这三个地区往年成灾率为受灾率的50%的规律来计算替代。

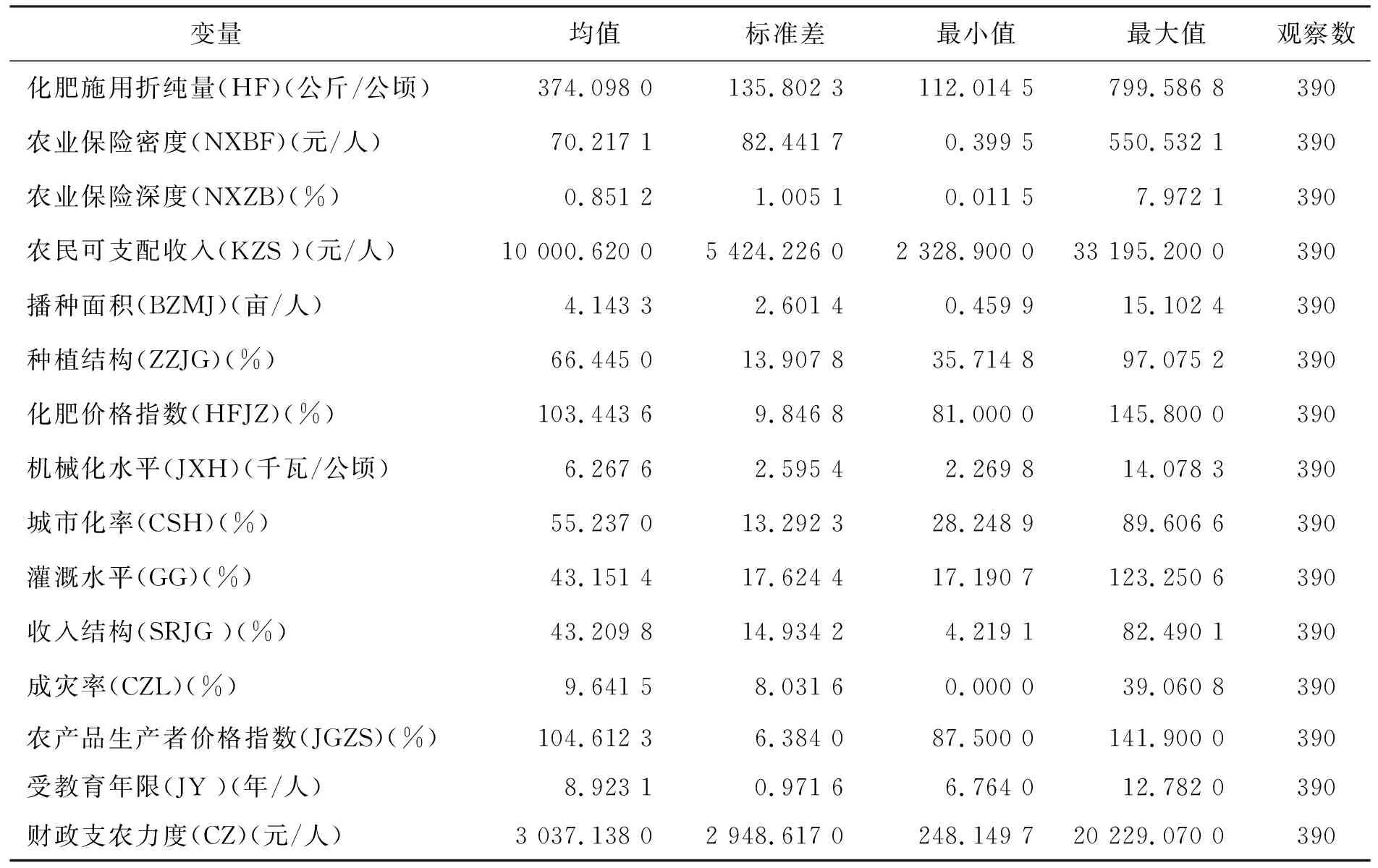

通过对变量序列数据分析看出,农户农业保险保费支出保持着平稳较快增长,而化肥则出现先增后降的趋势。如表1所示,从所选时期内的变量统计描述可看出,各变量的最小值、均值、最大值之间有一定的平衡性,可以用来反映所研究的问题。

表1 变量统计性描述

(三)实证模型设定

通过设定静态面板模型来检验农业保险、可支配收入、播种面积、种植结构及其他变量对化肥减量施用的直接影响,具体模型如下:

HFit=β0+β1NXBFit+β2KZSit+β3BZMJit+

β4ZZJGit+∑βjConj+γi+δt+εit

(1)

模型中,i代表地区,t代表时间,β0表示常数项,βj表示回归系数;HFit表示为第i个地区t年的化肥施用强度;NXBFit、KZSit、BZMJit、ZZJGit分别表示第i个地区t年的农业保险保费支出、可支配收入、播种面积、种植结构这四个核心解释变量;∑βjConj表示的是控制变量集合;控制变量中的JGZSit为滞后一阶值;γi和δt分别表示个体和时间效应,εit为误差项。

为进一步研究农业保险通过可支配收入、播种面积和种植结构对化肥施用量的间接影响,以此来反映农业保险促进化肥减量投入的收入效应、规模效应和结构效应这三条路径,借助Bootstrap 平行中介效应模型来进行检验,具体模型如下:

HFit=θ1+α1NXBFit+∑ωjConit+εit

(2)

KZSit=θ2+α2NXBFit+∑μjConit+εit

(3)

BZMJit=θ3+α3NXBFit+∑πjConit+εit

(4)

ZZJGit=θ4+α4NXBFit+∑τjConit+εit

(5)

HFit=θ5+α5NXBFit+5KZSit+

φ5BZMJit+σ5ZZJGit+∑ωjConit+εit

(6)

模型中,HFit为被解释变量,NXBFit为解释变量,KZSit、BZMJit、ZZJGit为中介变量,Conit为控制变量。

四、农业保险面源污染治理的实证检验与结果分析

(一)静态面板实证分析

分别运用静态面板OLS、固定效应、随机效应、个体时点双固定效应进行回归,得出农业保险、可支配收入、播种面积、种植结构及其他变量对化肥投入量的直接影响结果。如表2所示,经过F统计量检验、LM检验、Hausman检验和时间效应检验,最终选择固定效应模型。在固定效应模型中,农业保险与化肥施用量表现出显著的负相关关系,意味着当人均农业保险保费支出增加1元,每公顷耕地化肥施用量减少0.094 5公斤;人均种植面积的扩大有效地降低了化肥的施用量,经营规模每增加1亩,化肥施用量降低1.627公斤,这印证了部分微观调查问卷的研究结论[31];种植结构即粮食作物耕种面积占总耕种面积的比例每提高1%,化肥施用量显著降低2.632公斤,说明粮食作物对化肥的需要比经济作物低,与已有研究成果相吻合[32];传统经济理论表明,收入的提升会刺激消费增长,实证却发现农民可支配收入的增长与化肥的施用量之间存在负相关关系,影响非常显著,收入每增加1 000元,化肥投入量降低6.64公斤。现实原因,一是1999—2019年期间农民可支配收入增长远高于化肥增长速度,2019年,农民可支配收入、化肥施用量分别是1999年的7.25倍、1.23倍;二是化肥对农户来讲不仅是一种消费品,更是一种投入成本,投入的强度需要考虑预期的收益,而1999—2019年全国两大油料作物(花生、油菜籽)和三大粮食作物(小麦、稻谷和玉米)的收益(产值与成本之差)一直处于波动徘徊状态,甚至两大油料作物从2013年开始、三大粮食作物从2015年开始出现了入不敷出的情形,农民的农业收入无法获得提升,这降低了其化肥施用的积极性。

表2 静态面板数据回归结果

从控制变量看,实证进一步验证了灌溉水平的提高有助于化肥被土壤和作物充分吸收进而显著增加其施用量,灌溉率每提高1%,化肥施用量增加2.850公斤。灾害风险发生后农民面临两种选择,一是通过增加化肥施用促进之后的作物长势以弥补灾害造成的产量损失;另一种选择是当灾害损失不可逆转时放弃化肥的继续投入,以控制生产成本。实证表明,灾害风险越大,农户越倾向于第一种选择,当成灾率每提高1%,化肥施用量增加0.3公斤,但是不显著。机械化水平的提高对化肥施用强度产生了显著的提升作用,而且这种作用程度非常大,机械化投入每增加1千瓦时,化肥施用量增加9.589公斤,这充分印证了机械化投入会提高土壤对化肥的吸收与分解能力,从而增加了施用强度。劳动力是我国小农作业很重要的一项投入要素,城镇化率的提高对化肥施用存在不显著的抑制作用,城镇化率每提高 1%,化肥施用量降低 0.312 公斤,随着国内农业机械化水平的不断提高,对劳动力投入产生了很大的替代效益;同时,劳动力的大量转移使农业生产失去了精耕细作的传统方式,施肥的频率有所降低。因此,城镇发展产生的劳动力转移与化肥施用之间不是替代效应而是协同效应。实证结果还表明,人均支农财政资金每增加1 000元,化肥施用量显著增加5.97公斤,说明财政支农政策提高了农民生产的积极性,激励了农民生产经营中化肥的投入。袁赛通过2007—2015的面板数据所做的实证检验也支持了此结果[33]。农民收入结构与化肥施用量呈负相关关系,即农民经营性收入占比每降低1%,化肥施用量显著提高1.981公斤。1999年,我国农村居民经营性收入占可支配收入的比重高达65.53%,2019年降低至35.96%,说明随着农民经营性收入占可支配收入的比重不断降低,农民对农业生产收益的依赖性大大降低,对土地的爱惜和照顾程度日益减弱,因此在化肥的施用上随意性更大。农产品预期价格对农民的施肥行为具有一定影响,预期价格指数每提高1%,化肥施用量减少0.214公斤,这意味着农民对未来农业市场的信心不足,但是不显著。化肥价格提升会使农户减量施用,影响非常显著,但减量幅度很小,仅为0.443公斤,说明农户对化肥的需求具有一定的刚性,也就是说作为增加和保障农产品产量的投入要素,农户对化肥施用有一个大致的预订量,不会因为价格的波动产生较大的调整。受教育年限与化肥施用量呈显著正相关关系,教育年限每增加1年,化肥投入量增加20.83公斤。原因在于,伴随着教育水平的提高和教育年限的增加,农村劳动力日益减少,农民通过增加化肥投入来弥补劳动力的不足。

(二)中介效应实证检验

1.中介效应检验

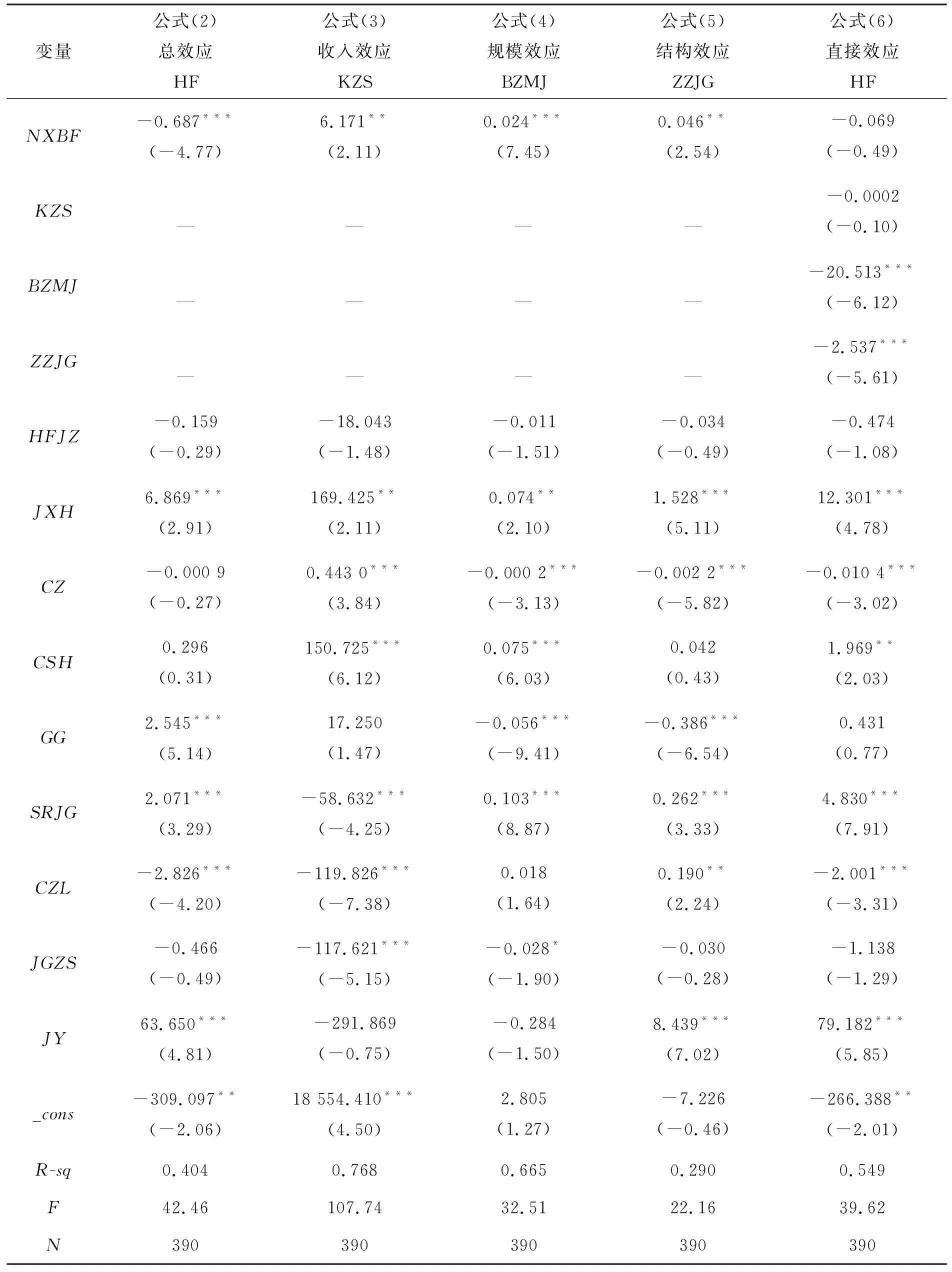

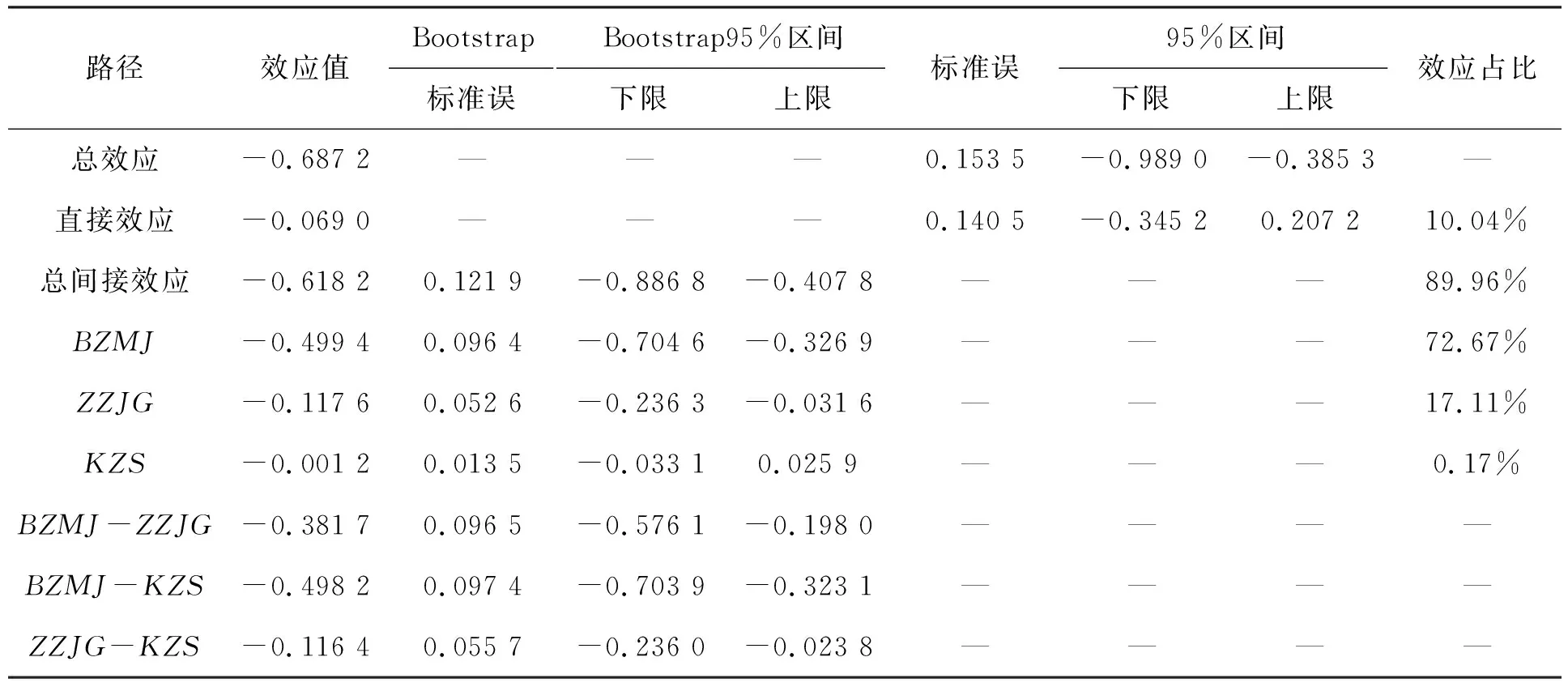

表3为农业保险通过可支配收入、播种面积和种植结构对化肥减量施用的中介效应回归结果。实证结果发现,农业保险对化肥减量施用的总效应是显著的,当人均农业保险保费支出增加1元时,每公顷土地化肥施用量将减少0.687公斤。农业保险对增加可支配收入的影响较为显著,农业保险每增加1元,可支配收入增加6.171元,说明农业保险起到了很好的风险保障作用,化解了农民因灾害风险导致的收入损失;农业保险对扩大播种面积的影响非常显著,当农业保险保费增加1元时,耕种面积扩大0.001 6公顷,说明随着农业保险的不断发展,特别是农业保险产品的推陈出新,提高了农民种粮的积极性,使更多荒地废地得到重新开发利用,农业生产的种植规模有效扩大;农业保险对种植结构的正向影响较为显著,当农业保险保费每增加1元时,粮食作物占总耕种面积的比例提高4.64%,说明农业保险“保主粮”的政策安排得到了良好实施。从直接效应角度来看,播种面积的扩大和种植结构的调整对化肥减量施用具有显著的直接影响,当二者分别增加一单位时,每公顷耕地施肥量分别降低20.513公斤和2.537公斤;农险保费和可支配收入对化肥施用表现为不显著的减量作用,当二者分别增加一单位时,每公顷耕地施肥量分别降低0.069公斤和0.000 2公斤。

表3 中介效应检验结果

2.中介效应分析

总效应角度:总效应=直接效应+总间接效应。如表4所示,总效应值为-0.687,且95%区间内上下限值同号,所以显著,说明农业保险对于减少化肥施用确实具有显著影响。

表4 中介效应分析

间接效应角度:总间接效应等于规模效应(播种面积)、结构效应(种植结构)和收入效应(可支配收入)三个分支效应之和,值为-0.618 2,且Bootstrap95%区间内上下限值同号,所以显著,说明农业保险通过间接作用可以影响化肥施用量。分支效应中规模效应和结构效应值分别为-0.499 4、-0.117 6,且Bootstrap95%区间内上下限值同号,所以显著,说明农业保险通过规模效应和结构效应来减少化肥施用量的假设得到验证;但是收入效应值为-0.001 2,且Bootstrap95%区间内上下限值异号,所以不显著,说明收入效应假设不成立。通过分析农业保险的赔付支出占可支配收入的比重可知,目前农业保险有一定的保障作用,但是占比还是很低,仅仅靠目前的保障水平还无法激励农民做出改变生产模式和减少化肥施用的决策,通过收入效应来达到化肥减量投入的效果还需进一步挖掘。

直接效应角度:直接效应值为-0.069 0,且95%区间内上下限值异号,故不显著。当间接效应显著而直接效应不显著时,可推断出为完全中介效应,不存在其他中介变量。

相对效应角度:规模效应—结构效应(BZMJ-ZZJG)值为-0.381 7,且Bootstrap95%区间内上下限值同号,所以显著,说明规模效应比结构效应对化肥减量投入效应更大,作用更强;规模效应—收入效应(BZMJ-KZS)值为-0.498 2,且Bootstrap95%区间内上下限值同号,所以显著,说明规模效应比收入效应对化肥减量投入效应更大,作用更强;结构效应—收入效应(ZZJG-KZS)值为-0.116 4,且Bootstrap95%区间内上下限值同号,所以显著,说明结构效应比收入效应对化肥减量投入效应更大,作用更强。综上所述,中介效应排名为规模效应>结构效应>收入效应。

效应占比角度:直接效应占比为10.04%,总间接效应占比为89.96%,说明农业保险主要通过间接作用来实现化肥减量投入,直接作用较小。而中介效应中规模效应、结构效应、收入效应占比分别为72.67%、17.11%、0.17%,效应占比排名为规模效应>结构效应>收入效应。

(三)稳健性检验

1.静态面板稳健性检验

稳健性检验用来确定实证结果是否为参数设定偶然发生的结果。目前为止,关于如何进行稳健性检验还没有一个统一的标准,只能根据研究视角和目标的不同选择适合的方法。在直接影响因素实证检验模型中,采取替换关键解释变量的方法,通过用农业保险保费支出占农业总产值的比重来替换人均农业保险保费支出,如表5所示。通过对比分析表明,模型在调整前后各解释变量对被解释变量的作用方向完全一致,且显著性水平进一步提高。

表5 静态面板数据回归的稳健性检验结果

2.中介效应稳健性检验

为进一步确定播种面积、种植结构和可支配收入是否为农业保险影响化肥减量投入的中介变量,采用 Sobel方法进行检验[34],如表6所示。

首先,计算乘积项的标准差:

(7)

其中,sea、seb为相关估计系数的标准差,a和b分别为变量的估计系数。根据表3的估计结果,然后计算出检验统计量z=ab/s(ab)。播种面积、种植结构和可支配收入的检验统计量Z值依次为-7.713、-3.289和0.491 2,其中播种面积、种植结构的绝对值均大于5%显著性水平上的临界值0.911 5[35],而可支配收入小于这一临界值。所以,播种面积、种植结构是农业保险影响化肥减量投入的中介变量,而可支配收入不是,与前文检验结果完全吻合,这就进一步检验了中介效应模型的稳定性,也进一步检验了中介效应的存在性。

表6 中介效应稳健性的sobel检验

五、结论与政策建议

通过上述实证检验得出如下结论:在固定效应模型中农业保险对化肥减量投入具有显著的直接影响,当人均农业保险保费支出增加1元时,每公顷土地化肥施用量减少0.094 5公斤,表明农业保险可以作为持续减少化肥施用量的新型调控途径;在平行中介效应模型中,农业保险对化肥减量投入具有显著的总效应,同时具有显著的总间接效应,并且占比为89.96%,说明农业保险直接作用于化肥减量投入的效应较小,主要通过间接作用发挥功能。另外,检验表明,农业保险对化肥减量投入存在显著的规模效应和结构效应,分别占比为72.67%、17.11%,而收入效应表现不显著。实证检验进一步验证了理论分析框架,并对农业保险的环境治理效应发展带来了重要启示。

第一,坚持“保主粮”为主,兼具“保特色”的承保方针,维持合理的种植结构。中美贸易战和新冠肺炎疫情发生以来,粮食安全的关注度又得到进一步提高,国际贸易途径的萎缩加大了国内农业生产的压力。“保主粮”的政策方针不仅可以通过结构效应缓解农业面源污染的窘境,而且可以守住国家粮食安全的底线。同时,地方特色农产品的发展不仅关系地方农民收入和地方经济发展,而且也是推动农业供给侧结构性改革的重要依托,所以需要选择部分品牌特色出众、竞争优势明显、经济价值较高的农产品,列入中央财政保费补贴的范围。

第二,加强对规模经营主体的保费补贴力度,引导农业向规模化、集约化方向发展。规模化经营是农业高质量发展的主要方向之一,也是农业保险多层次风险保障的重要支持方向。然而,现行的保费补贴机制还不够精准,对规模种植户的支持力度不够明显,还需要通过差异化的补贴比例引导农业向规模化、集约化方向发展,从而在保障粮食安全和降低环境污染方面起到事半功倍的效果。

第三,提高保障水平,实现收入效应减量机制。直接回归分析表明,可支配收入的增加会显著减少化肥施用量,但中介效应模型表明,农业保险可以显著促进农民增收,而对化肥减量投入效果不显著。原因在于,农业保险的赔付支出占农民可支配收入的比重还很低,意味着农业保险产品保额的设定还比较低,还处于保成本阶段。因此,仅仅靠目前的保障水平还无法激励农民做出改变生产模式和减少化肥施用的决策。这就需要进一步推进完全成本保险、收入保险等产品的普及覆盖,提高风险保障程度,实现农业保险保障粮食数量安全和质量安全的有效统一。

第四,转变财政支农投入方式,做大农业保险规模。实证检验表明,支农财政的投入增加在增加对农民转移支付水平的同时,也激励了农户化肥使用量的增加。同时,农业直接补贴被农户以收入的方式进行消费,很难起到财政的撬动和放大作用。而且,农业直接补贴还受到WTO政策的严格限制,提升的空间已经很小。这就需要改变财政补贴的方式,将部分农业直接补贴转换为农业保险的保费补贴,在增加农民福利的同时起到减量施肥的环保效果。

注释:

①据世界银行划分标准,将全球国家分为高、中、低等收入三类(全球高等收入国家主要以欧洲和北美洲为代表,中等收入国家多为亚洲国家、部分欧洲和美洲国家,低等收入国家多为撒哈拉以南的非洲国家)。

②2008年,财政部颁布的《中央财政种植业保险保费补贴管理办法》第四条规定:“财政部提供保费补贴的种植业险种的保险标的为种植面广、对促进“三农”发展有重要意义的大宗农作物。”

③2016年,财政部颁布的《中央财政农业保险保费补贴管理办法》第四条正式确立这一政策,2019年,财政部发布了《关于开展中央财政对地方优势特色农产品保险奖补试点的通知》。

④地区农业保险密度=地区农业保险保费收入/地区农村人口。