双心室起搏模式下心力衰竭患者的心脏电-机械耦联研究

汪汉 蔡琳 邓晓奇 李锦 童琳 刘汉雄

(西南交通大学附属医院 成都市第三人民医院心内科 成都市心血管病研究所,四川 成都 610031)

参数优化是心脏再同步化治疗(cardiac resynchronization therapy,CRT)中的关键一环,AV或VV间期不恰当将削弱CRT的疗效,而其优化则可使CRT发挥最大疗效[1]。如何优化AV/VV间期而获取CRT的最大疗效意见尚不统一。此前,笔者[2]提出了一种CRT快速优化的新算法,该新算法的最佳AV、VV间期以及主动脉瓣前向血流速度时间积分(aortic velocity time integral,AVTI)与心脏彩超计算的“迭代法”一致性较好,且耗时明显减少,较腔内心电图法左室射血分数提高且终点事件发生率低,具有一定的合理性和临床推广价值。

之前,笔者的研究[2]提出最佳VV间期=0.5(LVPace~P-RVPace~A)。其中,LVPace~P代表左心室起搏至肺动脉瓣血流频谱起始时间,RVPace~A代表右心室起搏至主动脉瓣血流频谱起始时间。此公式是基于本文所述双心室起搏模式下心力衰竭患者的心脏电-机械耦联关系而提出的,依据本文介绍的电-机械耦联理论,笔者[3]曾提出最佳AV间期=最佳AV=AVlong-AAreflow,该公式与CRT相关指南[4]推荐的Ritter法实质一致而形式不同。现主要探讨双心室起搏模式下心力衰竭患者的心脏电-机械耦联的基础理论。

1 资料和方法

1.1 人群资料

纳入了2007年6月—2009年4月在本院准备行CRT的心力衰竭患者20例,均行心内电生理检查。纳入标准:纽约心功能分级Ⅱ~Ⅲ级,且不论病因;排除标准:完全性房室传导阻滞、右束支传导阻滞、左室室壁瘤及有节段性室壁运动障碍、慢性心房颤动、慢性肾脏疾病、严重肝肾功能不全的患者。纳入病例按体表心电图QRS波群形态分为左束支传导阻滞(left bundle-branch block,LBBB)组及正常QRS组,进入研究前收集两组性别、年龄、基础疾病谱和心律失常发作等基本情况。

1.2 研究方法

所有患者均经股静脉分别放标测电极导管于左心室后游离壁、右心室心尖、左心室前间隔及右心室前间隔4个部位,各部位分别标记序号为1~4号。双心室起搏模式的编码方法共4个:A模式,右心室前间隔—左心室前间隔;B模式,左心室前间隔—右心室心尖;C模式,右心室心尖—左心室后游离壁;D模式,右心室前间隔—左心室后游离壁。每一患者均分别按上述4种起搏模式以高于自身心率15 次/min的频率起搏30次。

1.2.1 电同步性记录方法

采用美国ST.JUDE MEDICAL公司的Ensite3000电生理系统的Ensite Array非接触式标测球囊多电极导管进行标测:记录每一模式起搏的左心室腔内电活动、体表心电图和起搏导管解剖位置,至少记录10个间期。

1.2.2 机械同步性的记录

运用德国西门子公司的全数字化超声诊断系统Acuson Sequia 512彩色多普勒超声诊断仪的速度向量成像(velocity vector imaging,VVI)功能,显示心肌的运动速度向量并同时分析心肌运动的多个机械同步性参数。

1.2.3 电活动及机械运动的耦联关系

各种电同步性及机械同步性设备记录的参数的时间轴均与体表心电图的时间轴同步,以起搏刺激信号为时间零点参照,再对照Ensite Array球囊和超声心动图记录的解剖模型,提取任一时间点除极及复极电位扩布的空间位置,并提取任一空间位置的电活动和机械运动随时间变化的数据。各例患者均在每一种起搏模式下,记录该起搏模式编码、前述4个解剖部位的每一部位的部位序号、该部位以Ensite Array球囊标测到的开始电激动(包括除极及复极)时间(T电除极、T电复极和ΔT电= T电复极-T电除极)、超声心动图VVI功能检测到的开始机械运动的时间(T机械),并计算出二者的差值ΔT电机械=T机械-T电除极,以供作电-机械耦联关系分析用。

1.3 统计学分析

数据均采用SPSS 19.0进行分析。基线数据中计量资料用均数±标准差表示,若为正态分布的数据,组间差异则采用t检验;计数资料用百分率表示,采用卡方检验或Fisher确切概率法计算;对照非接触式球囊和超声心动图标测结果,提取起搏模式编码、解剖部位序号、对应解剖部位电激动开始时间(T电除极、T电复极和ΔT电)、机械运动的时间(T机械)和二者的差值(ΔT电机械)做多变量分析寻找与电-机械耦联时间相关的因素:以某一变量为因变量,其他变量为自变量,以多因素方差分析过程判定某自变量与因变量的关系是否具有显著性。以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 基线资料

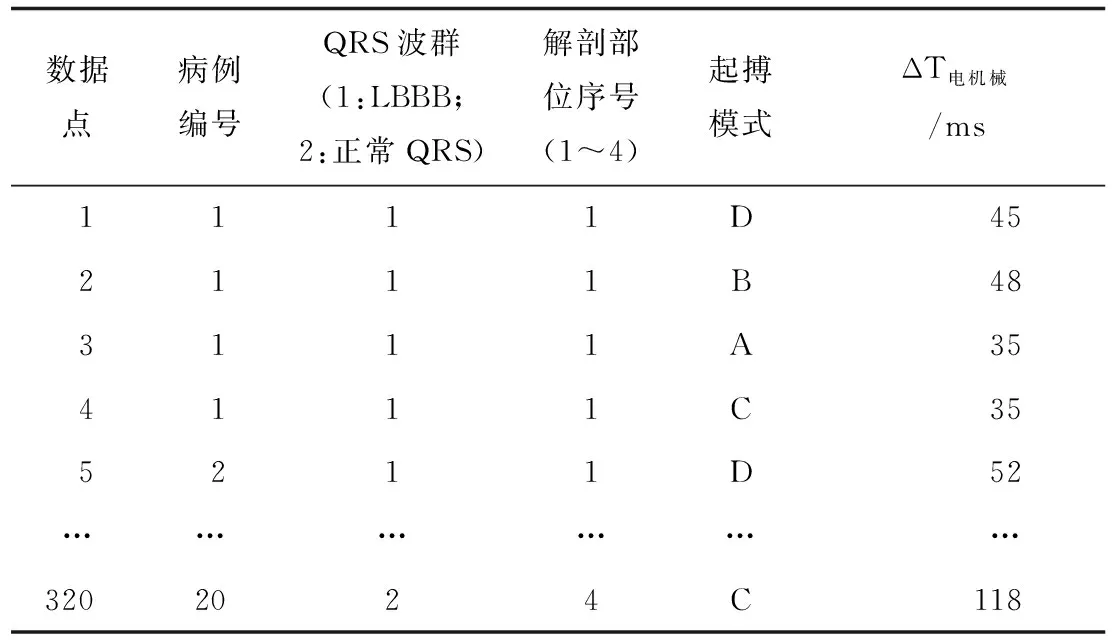

共纳入受试者20例,男性12例,基础疾病中高血压心脏病、冠心病、心肌病及甲亢性心脏病分别为5、4、10及1例;其中有12例合并心动过缓。受试者的平均年龄为(47.4±14.2)岁,左心室内径(48.3±11.7)mm,平均左室射血分数35.4%±5.3%。对照非接触式球囊和超声心动图标测结果,提取数据点的起搏模式编码、解剖部位序号和对应解剖部位电激动开始时间(T电除极、T电复极和ΔT电)、机械运动的时间(T机械)和二者的差值ΔT电机械= T机械-T电除极,作如下列表(表1、表2)。

表1 电-机械耦联(ΔT电机械)数据表

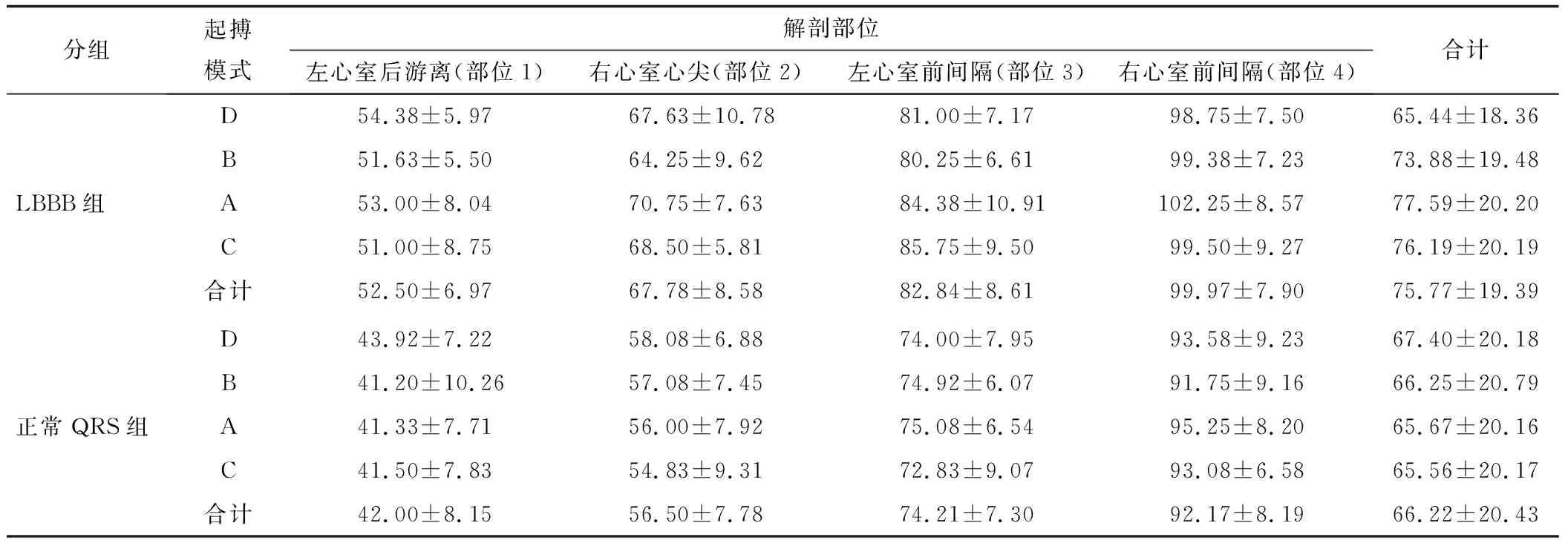

表2 各分组、起搏模式和解剖部位的ΔT电机械值 单位:ms

2.2 与电-机械耦联时间有关系的因素

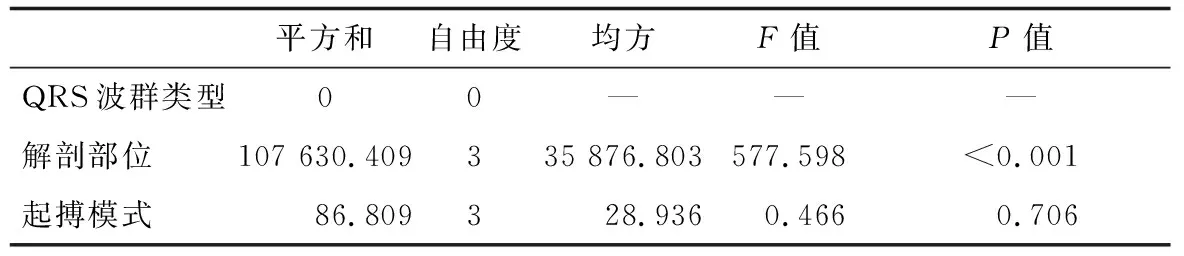

对此表数据作多因素方差分析,以ΔT电机械为因变量,其他变量为自变量。结果如表3~表5,提示起搏模式对ΔT电机械的影响无统计学意义,而以解剖部位对ΔT电机械的影响最为显著。

表3 各自变量对因变量(电-机械耦联时间)的影响的多因素方差分析

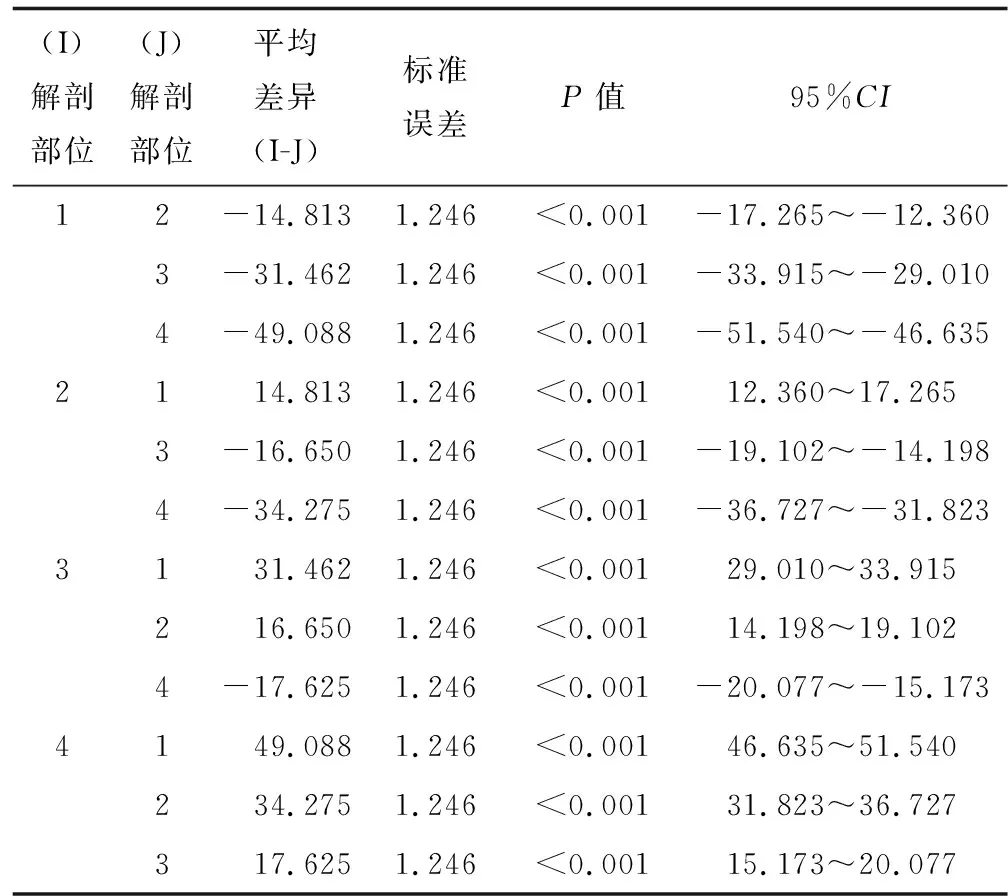

表4 各解剖部位间ΔT电机械的两两多重比较(最小显著性差异法)

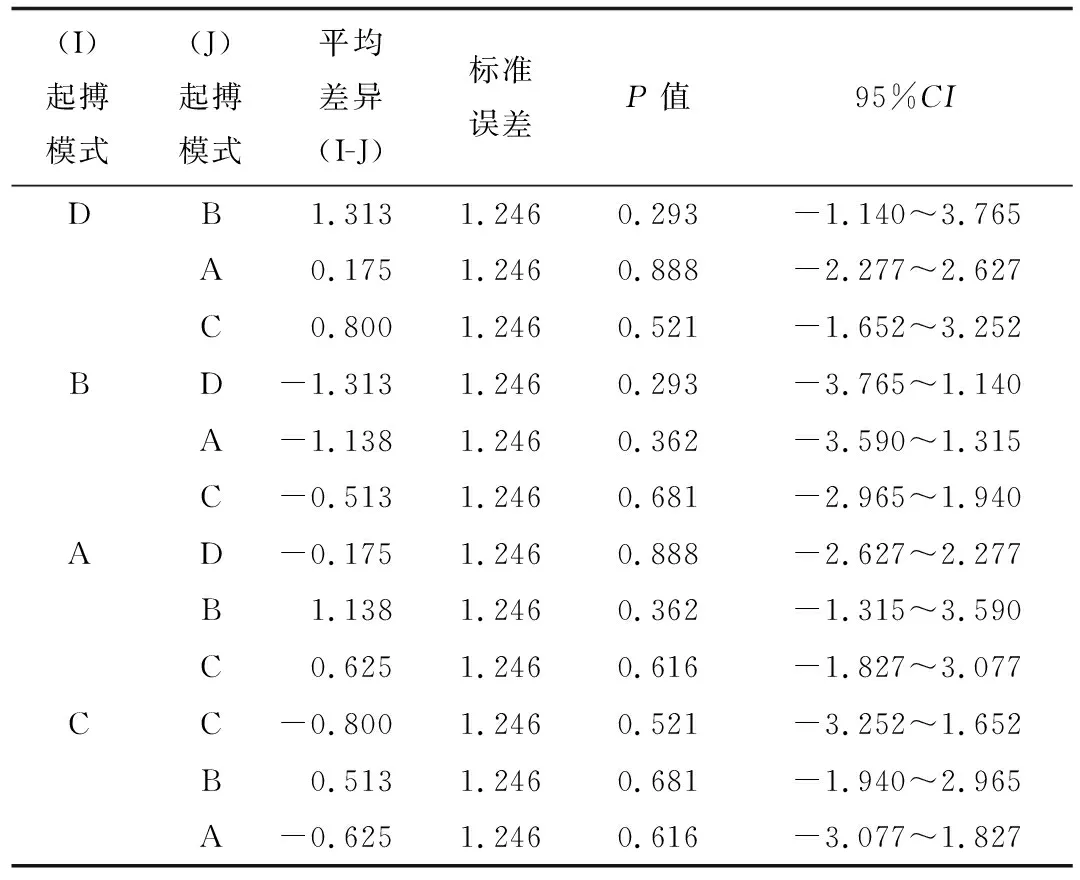

表5 各起搏模式间ΔT电机械的两两多重比较(最小显著性差异法)

2.3 最佳VV间期的推导

从表1中可以发现ΔT电机械在空间分布上具有不均匀性,即不同的解剖部位有不同的电-机械耦联时间,造成电同步性与机械同步性的差异(电同步时机械运动可能不同步,而电不同步时机械运动可能同步),这可解释临床上用单纯的心电学指标来进行CRT优化欠可靠的原因。另外,从表4中可以发现ΔT电机械受解剖部位的影响最大,而与起搏模式的相关性不明显,这可能反映了心脏电-机械耦联时间的空间分布规律。

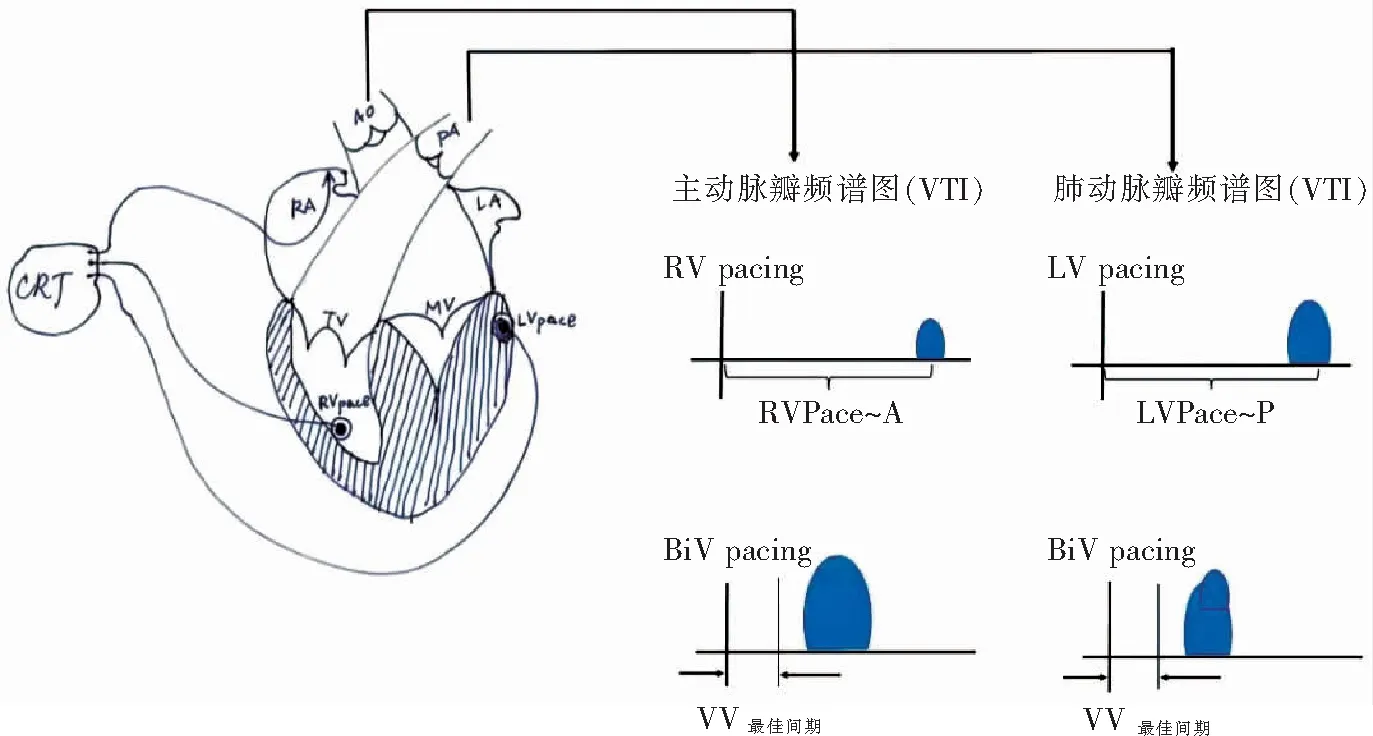

据以上理论,临床上在CRT双心室起搏时,可分别找出ΔT电机械数值最大及最小的解剖部位,并计算出ΔT电机械的最大值与最小值的差值ΔΔT电机械,则在此两个部位作双部位起搏时,将其起搏的时间差程控为ΔΔT电机械(即ΔT电机械数值最大的解剖部位起搏的时间-ΔT电机械数值最小的解剖部位起搏的时间),在理论上即可获得最佳的机械同步,即:最佳VV 间期=ΔΔT电机械,亦即左心室起搏的ΔT电机械(LVΔT电机械)与右心室起搏的ΔT电机械(RVΔT电机械)之差,可表达为最佳VV 间期=LVΔT电机械-RVΔT电机械(见图1)。

注:VTI为血流速度时间积分。图1 最佳VV间期的推导示意图

然而,在实践中无法准确定位出ΔT电机械最大与最小的部位,甚至不能测出起搏部位的ΔT电机械,往往只能选择空间距离相差较远的部位,而且CRT术后优化也无法选择起搏部位,这样就无法达到心室收缩的时间离散度最小,只能使其空间离散度较小,即让各部位收缩尽量在中心部位汇合。在激动正向和反向传导的速度不一定相等的情况下,为使左右双心室起搏引起的机械收缩恰在中心部位融合,以达心室最佳的机械同步,应分析从一侧心室起搏至另一侧心室机械收缩的全过程,以左心室起搏为例,这一“全过程”包括:左心室电激动开始、左心室起搏的电-机械耦联时间(LVΔT电机械)、左心室机械等容收缩、左心室流出道机械射血开始、左心室至右心室的电激动传导时间、右心室电-机械耦联时间(RVΔT电机械)、右心室机械等容收缩和右心室流出道机械射血开始。即从左心室电激动开始至右心室流出道机械射血开始,而左心室电激动开始可以用体表心电图左心室起搏刺激信号为标志,右心室流出道机械射血开始则可以用超声心动图肺动脉瓣前向血流频谱起始部为标志。

如果以 LVPace~P表示体表心电图左心室起搏刺激信号至超声心动图上肺动脉瓣前向血流频谱起始的时间间期,以RVPace~A为体表心电图右心室起搏刺激信号至超声心动图上主动脉瓣前向血流频谱起始的时间间期,即可计算出使双心室起搏引起的机械收缩同时到达中心部位的VV间期,即最佳VV间期= 0.5(LVPace~P-RVPace~A)。这就是笔者提出的双心室起搏室间间期优化的新算法的原理。

3 讨论

本研究利用非接触式Ensite Array等势图记录电同步性,同时以心脏组织超声多普勒的VVI功能显示心肌的运动速度向量并同时分析心肌运动的多个机械同步性参数。二者对照分析电活动及机械运动的耦联关系,经统计分析发现ΔT电机械在空间分布上具有不均匀性,并找出了与ΔT电机械有关系的因素。据此推论建立了心脏电机械同步性耦联的数量关系的应用新模型:即最佳电间期=ΔΔT电机械。进一步考虑起搏到收缩的全过程,笔者认为:最佳VV间期=0.5(LVPace~P- RVPace~A)。

在笔者既往的研究[2-3]中,运用前瞻性的研究比较了这种新算法与腔内心电图、传统的超声“迭代法”的AVTI,结果发现,新算法的AVTI与“迭代法”一致性较高,且优于腔内心电图算法;随访18个月后,与腔内心电图组相比,新算法组左室射血分数高,血浆脑钠肽水平低,且终点事件发生率较低。因此,笔者认为新算法有一定的合理性及临床推广性。

笔者的研究认为ΔT电机械在空间分布上具有不均匀性,在经典的心电学理论中,这是共识,然而很少有研究探讨;其次ΔT电机械与解剖位置的关系最为显著。由以上两点,根据电机械活动耦联规律[5]推导出最佳VV间期。此公式表述了电同步与机械同步的数量关系,可减少腔内心电图法只考虑电同步的误差。腔内心电图法导致误差的另一原因是需测量窦性心律时经房室结顺向下传的左、右心室腔内心电图上感知R波峰值的时间差,但CRT发挥治疗作用的原理是以双心室起搏的逆向激动来取代经房室结顺向激动,实际参数设置后不会出现心室感知,故双心室感知的时间差并无实际意义。

本研究所采用的体表心电图及超声心动图均属常规设备,体表心电图的起搏刺激信号十分明确,超声心动图的大动脉血流频谱起始部形态清晰,易于确认,其客观性及重复性较其他各项超声指标有明显的优势,因此,此种新算法不依赖于任何特定的起搏器型号及相应的程控设备,不需要复杂的影像设备如组织多普勒超声心动图,更由于它是通过计算得出结果,较各种通过多次调试即“迭代法”得出的结果更为准确,因为“迭代法”需要测量多次超声指标,而其选用的超声指标多为AVTI、左室射血分数和组织速度色彩显像等主观性较大的指标,难于保证其重复性,且在长达数小时的测量过程中患者的全身状况、心率、心功能等均会发生改变,这显然会影响结果判断,造成误差[6]。其他如心导管压力检测虽可评价同步性,但无法获得电-机械耦联的信息,只可作为基础研究的辅助指标之一。因此使用以上方法所进行的研究,无法准确描述心脏电-机械耦联现象及其变化规律,不能建立心脏电机械同步耦联的数量关系的模型,也不能为CRT优化算法的应用提供理论基础。值得提出的是电活动及机械运动的耦联关系的测量并不能完全保证电活动时间与机械活动时间是在同一个心动周期内,这是本研究最大的缺点。

本研究为心力衰竭患者CRT优化新算法提供了理论依据,是对心脏电-机械耦联现象新的补充。然而,由该理论形成的CRT快速优化新算法的应用目前仅为单中心研究,亟需进一步的前瞻性大样本的多中心研究。